Plusieurs études ont montré la force des drapeaux et d’autres symboles identitaires auprès des personnes qu’ils cherchent à représenter et regrouper. «Ils sont liés à une forte charge émotionnelle, et permettent aux membres du groupe de construire une identité nationale par un passé et un présent/futur communs», écrit une universitaire française.

Ce n’est donc pas étonnant de retrouver partout sur la planète des drapeaux comme symbole par excellence d’un pays, d’une province, d’une région, d’une population ou d’un groupe en particulier. On les arbore lors de fêtes populaires autant qu’à la guerre.

Dans la francophonie canadienne, l’Acadie a été la première communauté à adopter son drapeau – le tricolore étoilé – (ainsi que d’autres symboles identitaires) en 1884, lors de la deuxième Convention nationale acadienne.

Il s’agissait d’une volonté pour cette communauté minoritaire d’affirmer haut et fort que les efforts pour éliminer le peuple acadien lors de la Déportation avaient échoué.

Il faudra attendre à 1975 pour qu’une deuxième communauté de la francophonie canadienne, celle de l’Ontario, se dote d’un drapeau.

Dans les deux cas, les populations visées ont embrassé ces drapeaux, qui sont devenus leur symbole par excellence.

À lire : L’histoire du drapeau franco-ontarien, symbole d’une lutte

Drapeau fransaskois

Quelques années plus tard, c’était au tour des francophones de l’Ouest de choisir un étendard.

Le drapeau fransaskois arbore les couleurs des prairies.

La Fransaskoisie a amorcé ce mouvement en 1979, sous l’impulsion de la jeunesse francophone. L’Association jeunesse fransaskoise a alors organisé un concours auprès de la communauté afin que les francophones de la province aient leur drapeau.

Parmi les plus de 200 personnes participantes, l’œuvre de Lionel Bonneville et deux de ses collègues de Radio-Canada a été choisie.

La symbolique du drapeau est parlante. Sur fond jaune, évoquant les champs de blé et l’agriculture, moteur économique de la Saskatchewan, une croix décentrée vers la gauche rappelle le rôle de l’Église catholique lorsque les francophones ont fait souche dans cette province. La couleur verte de la croix rappelle la forêt boréale du nord de la province.

Enfin, la fleur de lis rouge rend hommage au courage des Fransaskois et Fransaskoises dans la défense de leur culture et de leur langue, alors que sa forme est inspirée du lis du drapeau du gouvernement provisoire du chef des Métis, Louis Riel.

Le drapeau fransaskois a été dévoilé en grande pompe en 1979 devant près d’un millier de personnes lors du «Super Fransaskois Show», à Prince Albert, qui réunissait 125 artistes francophones, dont les Sœurs Boyer de Saint-Brieux et la famille Campagne de Willow Bunch.

En 2005, le gouvernement de la Saskatchewan a qualifié le drapeau fransaskois d’«emblème provincial», reconnaissant ainsi la contribution des francophones à l’essor de la province.

À lire aussi : Les Métis : des siècles pour obtenir une reconnaissance

Drapeau franco-manitobain

Comme en Saskatchewan, l’initiative au Manitoba est venue des jeunes. Le Conseil jeunesse provincial a su mobiliser la communauté francophone pour qu’elle se dote d’un étendard autour duquel elle pourrait se rallier.

Le drapeau franco-manitobain se démarque par ses couleurs vives.

Le drapeau choisi a été présenté au public et hissé le 17 février 1980.

C’est un jeune âgé alors de 26 ans, Cyril Parent, qui a soumis la proposition retenue, soit un drapeau très coloré de vert, jaune et rouge. Le créateur a été inspiré par une publicité montrant une plante avec de longues racines sortant de la terre.

La plante sort de deux bandes horizontales jaune et rouge, tout en bas du drapeau. Elles symbolisent la rivière Rouge, élément central de l’histoire du Manitoba, et lieu d’arrivée des pionniers francophones et Métis, ainsi que le blé, source primordiale de l’agriculture dans la province.

Le vert de la plante évoque l’enracinement profond des Franco-Manitobains et Franco-Manitobaines dans le territoire et il représente la fierté envers ceux et celles qui ont apporté la culture et la langue toujours présente. On peut d’ailleurs y voir un «f» stylisé pour symboliser le mot «francophone».

Drapeau franco-albertain

C’est encore une fois à l’initiative des jeunes francophones de l’Alberta qu’un drapeau représentant la francophonie de cette province a été créé. C’est également par un concours que le drapeau a été choisi.

Le drapeau franco-albertain réunit le lis francophone et l’églantine (wild rose) albertaine.

Le concepteur gagnant : Jean-Pierre Grenier.

Le drapeau se compose d’un triangle bleu recouvrant la partie supérieure gauche, sur laquelle un lis blanc, symbole de la francophonie, est placé. La deuxième moitié est un triangle blanc, sur lequel figure une églantine sauvage rose (wild rose), symbole de l’Alberta.

Entre les deux triangles se trouvent deux bandes obliques en parallèle, l’une blanche, l’autre bleue, pour symboliser l’intégration de la communauté francophone dans la société albertaine.

Le drapeau a été dévoilé et adopté lors du congrès annuel de l’Association canadienne-française de l’Alberta le 6 mars 1982. En 2017, le gouvernement albertain a reconnu le drapeau des francophones de la province comme un symbole distinctif sous la Loi sur les emblèmes de l’Alberta.

À lire aussi : L’Alberta, un cas d’école pour les francophones en situation minoritaire

Drapeau franco-colombien

Les francophones de la Colombie-Britannique aussi doivent leur drapeau à un concours organisé en 1981 par les jeunes. Le concept adopté le 15 mai 1982 est l’œuvre de Raymond Lemoine, alors directeur de l’École des Pionniers-de-Maillardville à Port Coquitlam.

L’étendard franco-colombien représente la mer et les montagnes.

De forme rectangulaire traditionnelle, le drapeau est sur fond blanc traversé de deux lignes bleues horizontales, bifurquant vers le haut au milieu. Les lignes évoquent l’océan Pacifique, à gauche, et les montagnes Rocheuses, à droite.

Une fleur de lis stylisée à quatre pétales blancs et un bleu et un cœur jaune, symbolisant le soleil, représente la vie et l’espoir. La fleur de cornouiller, emblème floral de la province, jaillit du lis, afin d’exprimer la double identité des francophones de la Colombie-Britannique ainsi que leur contribution à celle-ci.

Les drapeaux des communautés francophones, dans l’Ouest et ailleurs au pays, jouent un rôle de premier plan. Même si parfois ils passent inaperçus ou si on ne les remarque plus à force de les voir, ils sont un rappel constant de l’identité et de la fierté d’un peuple qui refuse de mourir, malgré les statistiques.

À lire aussi : La communauté franco-colombienne mise à l’honneur dans un nouveau balado

«Acheter canadien», «boycotter les produits américains»… encore faut-il que les produits canadiens trouvent aisément une place sur les étagères des magasins. Pendant des années, des barrières au commerce entre provinces et territoires ont représenté des manques à gagner de plusieurs millions de dollars à l’économie canadienne.

Lors d’une conférence de presse le 4 mars, Justin Trudeau a qualifié l’imposition de tarifs par le président américain Donald Trump de geste «stupide». Le premier ministre a demandé à la population canadienne de redoubler d’efforts pour soutenir l’économie canadienne.

Le 21 février, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il allait éliminer la moitié de ses exceptions au libre-échange canadien. L’ensemble des provinces et territoires se sont engagés à faire leur possible pour lever leurs restrictions.

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a rencontré ses homologues des provinces et territoires le 5 mars. Ils ont réitéré le besoin de «libéraliser encore davantage [le commerce] et de soutenir le marché canadien pour garantir la libre circulation des biens, des services et des travailleurs», a écrit M. Trudeau dans une déclaration le même jour.

À lire aussi : Commerce interprovincial : le Canada avance, tarifs ou non

Les barrières au commerce intérieur

Les barrières codifiées : Ces barrières sont des exceptions au commerce inscrites dans l’Accord de libre-échange canadien (ALEC), adopté en 2017. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont tous inclus des exceptions dans cet accord. Les restrictions en matière d’exportation de boissons alcoolisées sont un exemple classique.

Les barrières règlementaires : Elles ne sont pas inscrites dans l’ALEC, mais elles sont définies dans un règlement imposé par une province ou un territoire. Par exemple, les différentes compétences ont chacune une règlementation particulière portant sur la taille des emballages alimentaires.

Les tarifs : Il existe des taxes sur des produits venant d’autres provinces et territoires qui agissent comme des tarifs interprovinciaux. Des maires ont demandé la révision de ces tarifs dans les dernières semaines.

«Nous sommes une fédération. Les provinces ont une grande latitude sur la façon dont elles gèrent leur économie», rappelle le professeur au Département d’agro-industrie et d’agroéconomie à l’Université du Manitoba, Jared Carlberg.

Celui-ci voit le commerce comme un jeu dans lequel les différents gouvernements doivent assurer une bonne exposition de leurs produits et éviter que les importations, même de la province voisine, fassent concurrence aux produits de chez eux.

Selon Yan Plante, la guerre tarifaire actuelle est une «occasion» pour la francophonie de développer son économie.

«Les barrières interprovinciales ont sensiblement la même raison d’être que les barrières internationales : pour pratiquer le protectionnisme et pour développer des industries au sein des provinces», explique l’économiste.

Les premiers ministres des provinces ont tous abordé dans leurs discours des dernières semaines la nécessité de contribuer à une économie canadienne forte et unie alliée au besoin de protéger les entreprises de leur région.

Certaines barrières ont de bonnes raisons d’exister, nuance Jared Carlberg. Mais l’idée générale de les réduire est bonne. «Il n’y a surement pas de très bonnes raisons pour lesquelles un camion commercial autorisé à rouler dans une province ne l’est pas dans une autre.»

Certaines barrières ne tomberont toutefois pas. Par exemple, pour protéger la langue française, la mobilité de la main-d’œuvre demeurera limitée au Québec.

«Le Québec veut accélérer les échanges commerciaux entre les provinces, tout en respectant ses particularités, notamment en matière de langue française et de règlementation», a écrit le premier ministre québécois François Legault dans une publication sur X.

Dans une déclaration commune avec les premiers ministres du Canada, des provinces et des territoires, nous nous engageons à éliminer les barrières au commerce intérieur. Face aux tarifs américains, nous devons miser sur le marché canadien de 41 millions d’habitants pour renforcer…

— François Legault (@francoislegault) March 6, 2025

Dans sa déclaration du 5 mars, Justin Trudeau a annoncé qu’«un plan pour la reconnaissance pancanadienne des titres de compétence qui tiendrait compte des particularités provinciales et territoriales, notamment sur le plan linguistique», allait être établi d’ici le 1er juin.

La vente d’alcool sera aussi facilitée, mais toutes les provinces ne s’engagent pas toutes à le faire : l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve veulent protéger leurs producteurs locaux.

À lire aussi : L’économie franco-canadienne doit se tourner vers l’est et l’ouest

La guerre tarifaire obligera probablement les provinces et territoires à venir en aide à leurs entreprises et leur population; cela se traduira par de nouvelles dépenses dans les budgets.

Ainsi, les budgets provinciaux et territoriaux risquent d’être encore plus déficitaires qu’avant la guerre tarifaire avec les États-Unis, comme l’annonce déjà Québec dans son cas.

Cela pourrait diminuer la volonté de baisser les tarifs entre provinces, car ils génèrent un certain revenu, explique Jared Carlberg. S’attaquer aux tarifs interprovinciaux serait davantage un objectif à moyen ou long terme.

Le président-directeur général du Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE), Yan Plante, estime la valeur des tarifs interprovinciaux actuels de 7 à 20 %. «Il faut faire tomber ça», dit-il.

«Les entreprises ont le réflexe naturel et normal de faire leur commerce Nord-Sud quand il n’y a pas de tarifs.» La majorité de la population canadienne vit près de la frontière américaine. «C’est moins naturel ou instinctif de faire du commerce Est-Ouest si tu dois traverser trois provinces.»

Selon lui, ce trajet d’un océan à l’autre se fera plus naturellement s’il n’y a pas de barrières interprovinciales.

À lire aussi : Guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis : quand l’histoire se répète

Des chiffres de Statistique Canada montrent qu’en 2023-2024, le cout du transport et la distance entre le point d’origine et la destination font partie des obstacles les plus fréquemment rencontrés par les entreprises canadiennes qui font des achats ou des ventes à l’extérieur de leur région.

Un faible pourcentage d’entreprises a déclaré que les lois linguistiques provinciales et territoriales constituaient un frein. C’est le cas notamment au Québec, mais pas seulement, selon des données obtenues par Francopresse. En Ontario par exemple, 8,4 % des entreprises de «commerce de gros» qui ont fait des achats dans d’autres provinces ont été confrontées à cet obstacle.

Parmi les raisons pour lesquelles les entreprises canadiennes n’ont pas vendu de biens ou de services à une clientèle de l’extérieur de leur province ou territoire, le manque d’intérêt ou de nécessité arrive au premier rang. De 70,9 à 97,7 % des entreprises, selon la filière, ont évoqué ce motif.

D’après Jared Carlberg, faciliter le commerce interprovincial n’est pas suffisant face aux tarifs américains. «Retirer quelques millions de dollars de bouteilles de vin des étagères ne suffira pas. […] Il faut parler de la construction de pipelines et cultiver de nouveaux marchés.»

«On s’est trop longtemps fiés à un partenaire économique, c’était facile de le faire, estime Jared Carlberg. On est devenus paresseux.»

Le Canada «doit tirer parti de sa position avantageuse en tant que vendeur de gaz, de pétrole, d’uranium», avance Jared Carlberg. «On ne peut pas avoir des provinces qui refusent les pipelines à cause d’un électorat qui n’en veut pas. C’est un suicide économique.»

Il n’est pas seul à le penser : le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a réitéré sa position favorable aux pipelines le 4 mars en conférence de presse. Des premiers ministres provinciaux, comme Danielle Smith de l’Alberta et Scott Moe de la Saskatchewan, appuient aussi la construction de gazoduc ou d’oléoduc.

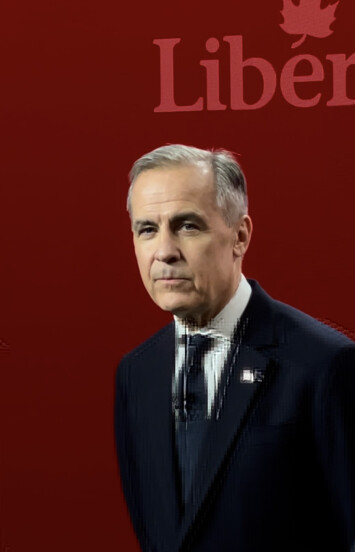

Le tout nouveau chef du Parti libéral du Canada, Mark Carney, s’est montré favorable à la construction d’infrastructures énergétiques. En entrevue avec CBC, il a appuyé la construction de pipelines pour de l’énergie conventionnelle. Il a également assuré lors d’un entretien avec Radio-Canada, il y a quelques semaines, qu’il n’imposerait «jamais» de pipeline aux provinces.

Les ministres fédéraux Mélanie Joly et Jonathan Wilkinson ont affirmé qu’Ottawa devrait reconsidérer le projet d’oléoduc Énergie Est.

D’autres acteurs, tels que de nombreux groupes autochtones ou environnementaux et certains partis politiques, sont bien moins à l’aise d’appuyer la construction de pipelines.

Steven Guilbeault a assuré qu’il rentrera en contact avec les organismes francophones déçus par l’absence de ministre des Langues officielles. Il aura tout de même la charge de ce dossier sous le parapluie d’un autre ministère, celui de la Culture et de l’Identité canadiennes.

Le portefeuille des Langues officielles a fait place à celui de la Culture et de l’Identité canadiennes.

«C’est un renforcement de notre identité. La langue française est au cœur de notre identité canadienne», a justifié le nouveau premier ministre du Canada, Mark Carney, en conférence de presse vendredi.

Il a ensuite apporté son soutien à Radio-Canada, marquant ainsi son opposition aux propos de son rival conservateur Pierre Poilievre, qui menace de fermer CBC s’il devient premier ministre. Une décision qui ne serait pas sans conséquence pour son pendant francophone.

«Le fait de vouloir un cabinet de petite taille n’est pas une excuse pour faire disparaitre le portefeuille des langues officielles, surtout pas au moment où l’identité canadienne et la souveraineté nationale du pays sont au centre des préoccupations», a critiqué la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), Liane Roy, par communiqué après l’annonce du nouveau gouvernement.

À lire aussi : Mark Carney premier ministre : les Langues officielles évincées

Pour l’organisme de défense du fait français au Canada hors Québec, la disparition du portefeuille des Langues officielles «dilue énormément l’importance du dossier à un moment où on doit mettre l’accent sur tout ce qui fait la souveraineté nationale du Canada.»

Ça lance le message qu’en termes d’identité canadienne, les langues officielles, ça n’existe pas

Liane Roy a déploré l’absence de ministre des Langues officielles, vendredi.

Le ministre Steven Guilbeault, qui sera responsable des Langues officielles sous le parapluie de la Culture et de l’Identité canadiennes, Parcs Canada, a assuré en mêlée de presse vendredi qu’il «discutera» avec les organisations francophones mécontentes «au cours des prochaines semaines».

«L’identité canadienne repose sur nos deux langues officielles, sur nos arts, sur la culture et, moi j’adore le concept d’intégrer également tout notre environnement et le milieu naturel canadien qui définit notre identité dans le cadre de ce nouveau mandat-là», a-t-il assuré.

«C’est certain que les langues officielles sont au cœur de ce qu’on va faire au cours des prochains mois et des prochaines années», a-t-il insisté.

Joël Godin est ministre fantôme des Langues officielles au Parti conservateur du Canada (PCC).

De son côté, le député conservateur Joël Godin, chef de file de son parti en matière de Langues officielles, estime que pour les libéraux du gouvernement Carney, les Langues officielles et stopper le déclin du français, «ce n’est plus une priorité».

«Qui va pousser au Conseil du Trésor pour faire déposer les décrets concernant les pouvoirs au commissaire [aux langues officielles] et la partie 2 de la Loi?» interroge-t-il.

Il est «convaincu» que l’élection fédérale, qui devrait être déclenchée avant la fin du mois de mars, va retarder l’adoption des décrets pour appliquer plusieurs parties de la Loi sur les langues officielles.

À lire aussi : Rachel Bendayan : «Les langues officielles ont toute leur place»

Ginette Petitpas Taylor, Acadienne et ancienne ministre des Langues officielles, n’a pas fait de commentaires spécifiques sur l’absence de titre ministériel.

Les actions plus importantes que les titres?

L’ancienne ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, qui reste présidente du Conseil du Trésor au sein du gouvernement de Mark Carney, ne s’est pas offusquée de l’absence de la mention des langues officielles vendredi.

«Les langues officielles, c’est un dossier que le gouvernement tient à cœur. M. Guilbeault a la responsabilité des langues officielles. Moi, en tant que la présidente du Conseil du Trésor, la mise en œuvre de la Loi m’appartient aussi. Ça fait que j’ai bien hâte à travailler en étroite collaboration avec lui.»

La nouvelle venue franco-ontarienne du cabinet, Arielle Kayabaga, assure ne pas être d’accord «qu’il n’y a plus un ministre des langues officielles». «On a présentement un ministre qui est aussi le lieutenant du Québec, un Québécois qui occupe le ministère des langues officielles. Il n’y a pas une meilleure personne qui peut faire ça que ce ministre-là.»

Arielle Kayabaga, députée franco-ontarienne présente lors des débats houleux au Comité permanent des Langues officielles au moment d’adopter la nouvelle Loi, a assuré qu’il y avait toujours un ministre des Langues officielles.

Sur les décrets, elle affirme être «sure que le ministre aura le temps de parler de tout ça».

De son côté, son ancien collègue libéral du Comité permanent des langues officielles, Francis Drouin, assure qu’il attache moins d’importance aux titres des portefeuilles ministériels, mais plutôt «par les actions» faites en matière de langues officielles.

Le député franco-ontarien comprend toutefois le fait que des critiques sont émises par rapport au fait qu’il n’y ait «aucun ministre avec un titre spécifique aux Langues officielles».

Mais il se veut rassurant. «C’est toujours Patrimoine Canada qui a eu la responsabilité dans le passé avec la Loi sur les Langues officielles et je suis certain que le ministre Guilbeault va être capable de remplir ce fonctionnement.»

À lire : Course libérale : un débat en français qui parle peu du français

Mark Carney a été assermenté comme 24e premier ministre du Canada ce vendredi 14 mars, succédant ainsi à Justin Trudeau.

Au moment de publier, Francopresse n’avait pas pu confirmer officiellement que Steven Guilbeault serait responsable des langues officielles.

Il a dévoilé son nouveau Cabinet, qui compte désormais de 23 ministres, dont sept francophones et trois en dehors du Québec. Seuls deux députés de l’Ouest ont été nommés ministres : Terry Duguid, député de Winnipeg Sud au Manitoba, et Jonathan Wilkinson, député du Grand-Vancouver.

Ce gouvernement devrait avoir une courte durée de vie, avec un déclenchement d’une élection fédérale rapidement.

Gary Anandasangaree, Rachel Bendayan, François-Philippe Champagne et Kody Blois.

D’après le professeur de sciences politiques du Campus St-Jean de l’Université de l’Alberta, Frédéric Boily, Mark Carney fait ici preuve de «pragmatisme» en se concentrant avant tout sur la réponse canadienne aux menaces des États-Unis.

«C’est la priorité et donc, dans ce contexte-là, les langues officielles sont reléguées au second rang», affirme-t-il.

Il affirme que cette priorité fait aussi que le nouveau premier ministre a nommé un plus petit Cabinet, comme celui de Trudeau, qui en comptait 36.

«Si les libéraux sont réélus, ils devraient songer sérieusement à nommer quelqu’un de l’Alberta et de francophone, si jamais il y avait un élu libéral. C’est plutôt là où ça va changer, mais ça, il pourrait tout simplement faire des permutations et pas forcément augmenter le nombre de ministres», prédit-il.

L’ancien ministre libéral Jean Chrétien a fait une apparition à l’assermentation de Mark Carney, assurant qu’il fallait qu’il fasse «de son mieux» dans la guerre tarifaire avec les États-Unis, notamment.

Parmi les portefeuilles importants, notamment pour la guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis, Mélanie Joly conserve les Affaires étrangères, en pleine préparation du G7 à Charlevoix. Elle hérite aussi du Développement international.

Dominic LeBlanc, ex-ministre des Finances sous Trudeau ces derniers mois, devient ministre du Commerce international et des Affaires intergouvernementales et président du Conseil privé du Roi pour le Canada.

François-Philippe Champagne devient ministre des Finances.

Steven Guilbeault, ex-ministre de l’Environnement et du Changement climatique sous Justin Trudeau, sera responsable de la Culture et de l’Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec. À droite, Arielle Kayabaga, qui devient leadeure du gouvernement en chambre.

Arielle Kayabaga, nouvelle venue au Cabinet, est bien connue dans la francophonie canadienne, car elle a siégé au Comité permanent des Langues officielles pendant le processus d’adoption de la Loi sur les Langues officielles, adoptée en 2023.

L’Acadienne Ginette Petitpas-Taylor reste présidente du Conseil du Trésor.

Nate Erskine-Smith conserve son portefeuille du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Rachel Bendayan devient ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté canadienne. Marc Miller, ancien ministre proche de Trudeau, est exclu du Cabinet.

Élisabeth Brière devient ministre des Anciens Combattants et ministre responsable de l’Agence du revenu du Canada.

Chrystia Freeland, ancienne ministre des Finances et numéro deux du gouvernement Trudeau ces dernières années, a été l’adversaire de Mark Carney dans la course à la direction du Parti libéral du Canada (PLC). Elle devient ministre des Transports et du Commerce intérieur.

L’ex-ministre des Finances et numéro deux du gouvernement Trudeau, Chrystia Freeland (à gauche), accompagnée de Nate Erskine-Smith et Anita Anand.

Steven MacKinnon conserve le ministère l’Emploi, avec en plus celui des Familles.

Jonathan Wilkinson reste ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Bill Blair devient ministre de la Défense nationale.

Patty Hajdu devient ministre des Services aux Autochtones.

Kamal Khera devient ministre de la Santé.

Gary Anandasangaree est ministre de la Justice et procureur général du Canada. Il conserve les Relations Couronne-Autochtones et les Affaires du Nord.

Rechie Valdez devient whip en chef du gouvernement.

David J. McGuinty devient ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Terry Duguid devient ministre de l’Environnement et du Changement climatique.

Joanne Thompson devient ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, à la place de la Québécoise Diane Lebouthillier.

Terry Duguid, Ginette Petitpas-Taylor, Élisabeth Brière et Bill Blair.

Ali Ehsassi devient ministre de la Transformation du gouvernement, des Services publics et de l’Approvisionnement.

Kody Blois devient ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du Développement économique rural.

La Saskatchewan et le gouvernement fédéral ont signé une entente bilatérale relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à celui de la seconde langue officielle jusqu’à 2027-2028.

Les deux parties investissent chacune 43 millions de dollars pour renforcer l’apprentissage du français dans la communauté fransaskoise.

L’enseignement dans langue de la minorité est destiné aux étudiants dont la langue maternelle est le français ou l’anglais, mais qui vivent dans une province où leur langue est minoritaire.

La langue seconde est définie comme «toute langue apprise suite à l’acquisition de la langue première», rapporte l’Encyclopédie canadienne. Dans le cas d’anglophones en dehors du Québec, ce serait le français, explique Patrimoine canadien.

Mark Carney deviendra le 24e premier ministre du Canada ce 14 mars.

L’ex-gouverneur de la Banque du Canada et conseiller économique de Justin Trudeau a succédé à ce dernier à la tête du Parti libéral du Canada (PLC), dimanche soir.

Large avance : Sa victoire n’est pas une surprise, contrairement au résultat du vote : Mark Carney a remporté la course avec une victoire écrasante de près de 86 % des voix, soit plus de 151 000 libéraux au pays.

Il sera assermenté ce vendredi dans la matinée. Les Canadiens connaitront dans la foulée les noms du Cabinet du nouveau premier ministre.

Vendredi marque aussi la dernière journée de Justin Trudeau comme premier ministre, après presque 10 ans au pouvoir.

À lire aussi : Mark Carney couronné chef du Parti libéral du Canada : et maintenant?

Une liste de produits américains soumis à des tarifs d’importation a été publiée mercredi par le gouvernement canadien, à la suite de l’application des droits de douane de 25 % voulus par Donald Trump sur l’acier et l’aluminium importés aux États-Unis. Cette taxe à l’importation s’applique à tous les pays.

Doug Ford a rencontré l’équipe de Donald Trump jeudi, avec le ministère fédéral des Finances, Dominic LeBlanc, pour tenter d’apaiser l’escalade des tarifs.

Ces tarifs s’appliqueront sur une liste de produits importés d’une valeur de près de 30 milliards de dollars à compter du 13 mars, qui s’ajoutent aux 30 milliards de dollars de produits américains déjà soumis à des tarifs douaniers depuis le 7 mars.

Contre-attaques : Mardi matin, le président Trump a annoncé qu’il allait doubler les droits de douane qu’il avait fixés à 25 %, à la suite de la contre-attaque du premier ministre de l’Ontario, Doug Ford. Ce dernier avait menacé d’imposer une surtaxe de 25 % sur l’électricité de la province exportée vers les États du nord.

Mardi après-midi, Doug Ford a suspendu sa décision après avoir discuté avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick. De son côté, Donald Trump a finalement renoncé à doubler les tarifs sur l’acier et l’aluminium, les maintenant à 25 %.

Le ministre fédéral de Finances, Dominic LeBlanc, et Doug Ford ont rencontré jeudi l’équipe de Donald Trump pour tenter d’apaiser la guerre tarifaire.

Le premier ministre de l’Ontario a assuré cette semaine qu’il ne se positionnerait pas lors des prochaines élections fédérales, refusant en quelque sorte d’appuyer Pierre Poilievre et le Parti conservateur du Canada.

Plus proche des libéraux : Le premier ministre conservateur de l’Ontario, réélu cette année à la tête de la province, s’est affiché aux côtés de l’actuel ministre des Finances, Dominic LeBlanc, pour une visite à Washington.

Il a également rendu hommage à Justin Trudeau et a félicité Mark Carney pour sa victoire de dimanche à la tête du PLC. Il l’a rencontré plus tôt cette semaine et a affirmé sur X qu’ils resteront, ensemble, «fermes et forts face aux menaces du président Trump».

This morning, I met with Mark Carney, Canada’s incoming prime minister for a positive and productive discussion. We agreed on the need to stand firm and strong in the face of President Trump’s threats, including additional retaliatory tariffs in response to U.S. tariffs on steel… pic.twitter.com/tIGK8W2FNJ

— Doug Ford (@fordnation) March 12, 2025

Mercredi, la Banque du Canada a baissé son taux directeur de 0,25 point de base, le ramenant à 2,75 %. C’est la septième baisse consécutive depuis juin 2024. Cette décision vise à protéger l’économie du pays face aux tarifs imposés par les États-Unis.

Mise en garde : Dans un communiqué, l’institution financière affirme que «les tensions commerciales accrues et les droits de douane imposés par les États-Unis vont probablement ralentir la progression de l’activité économique et faire augmenter les pressions inflationnistes au Canada». La Banque souligne des perspectives économiques entourées «d’une incertitude plus élevée que d’habitude».

Francopresse rapportait début mars qu’une soixantaine de médecins, de membres du corps professoral et du personnel ainsi que de partenaires francophones de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa avaient envoyé des lettres aux hautes instances de l’institution afin de dénoncer un «démantèlement» des Affaires francophones et un «climat hostile» envers les francophones.

Un anglophone aurait notamment lancé «Speak white» à un de ses collègues francophones. Des étudiants ont également envoyé une lettre au doyen de la Faculté, mais Francopresse n’y a pas eu accès.

En réponse par écrit à nos questions, l’établissement postsecondaire a évoqué des «défis de recrutement».

«On va contacter l’Université d’Ottawa pour savoir ce qui se passe et quel est leur plan de match», assure en entrevue avec Francopresse le directeur général du Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO), François Hastir.

«On va aussi essayer de prendre contact avec des étudiants qui sont en médecine pour voir ce qui peut être fait. Ça peut passer soit par de la mobilisation, soit par de la reddition de comptes.»

«Les coupes se font de façon plus disproportionnée [dans la communauté francophone] que dans la communauté anglophone, ça aussi, c’est dur à acheter», dit François Hastir.

Il qualifie la situation d’inquiétante, mais non surprenante. «On a vu des coupes dans plusieurs services francophones à l’Université d’Ottawa depuis les deux-trois dernières années.»

Le directeur rappelle le message du recteur de l’Université d’Ottawa, Jacques Frémont, qui avait été envoyé à l’interne et dans lequel il annonçait des coupures à prévoir, obligées par des enjeux financiers.

Dans cette note, obtenue par plusieurs médias dont Francopresse, le recteur rappelait le «sous-financement chronique de notre mission francophone». Depuis, M. Frémont a réitéré l’importance du mandat bilingue; «un bel exercice de relations publiques», estime François Hastir.

Ce dernier n’est pas non plus surpris par le «climat hostile» réservé aux francophones au sein de la Faculté de médecine : «C’est malheureusement d’actualité». À la lumière de ses récentes conversations avec des francophones de l’Université d’Ottawa, François Hastir constate que «le climat se dégrade en matière de bilinguisme».

Questionnée sur les reportages de Francopresse lors d’une conférence de presse le 5 mars, la députée libérale Mona Fortier répond : «L’Université d’Ottawa, c’est une université qui est fière de pouvoir offrir des programmes en français et en anglais. Ils vont continuer à le faire.»

«S’ils ont besoin de réorganiser des choses, ils le feront, ajoute la Franco-Ontarienne. Il y a une volonté d’avoir une Faculté de médecine qui permet d’avoir des étudiants francophones qui puissent graduer. […] Ils vont surement trouver la bonne approche pour s’assurer qu’il y ait des programmes en français qui sont forts.»

Le ministre fédéral de l’Emploi, Steven MacKinnon, également présent à la conférence de presse, a simplement ajouté que sa fille possède un diplôme en Sciences de la santé de l’Université d’Ottawa, une formation qu’elle a suivie en français.

En entrevue avec Francopresse, Mona Fortier affirme ne pas avoir été mise au courant de la situation avant la parution des articles. Ce qui se passe à l’interne de l’Université d’Ottawa se passe à l’interne, dit-elle.

Interrogée sur une possible intervention du gouvernement fédéral, elle estime que ce dernier peut surtout faire jouer son influence. «Il n’y a pas de façon de dire “on va vous pénaliser” ou quoique ce soit».

Plutôt que de «s’ingérer dans l’administration de l’Université», Mme Fortier préfère lancer le message «qu’il y a un besoin et des opportunités» : «Les partenaires devraient travailler ensemble pour s’assurer de livrer les professionnels en santé diplômés qui peuvent offrir les services en français.»

«Ce n’est pas de mes affaires ce qui se passe dans l’administration de l’Université d’Ottawa», insiste-t-elle. Ce qui lui importe, c’est la force de programmes en français à travers le pays. «La bisbille à l’administration interne, ça change, ça va se régler j’imagine.»

La ministre des Langues officielles, Rachel Bendayan, a quant à elle refusé de commenter les informations rapportées par Francopresse et par Le Droit, citant dans un courriel que l’éducation est un domaine de compétence exclusif aux provinces et territoires.

Pourtant, l’Université d’Ottawa reçoit du financement de la part du gouvernement fédéral pour appuyer la formation dans la langue de la minorité.

Mona Fortier a confiance que l’Université d’Ottawa va «continuer» de promouvoir le français et l’anglais. À sa gauche, le ministre de l’Emploi fédéral, Steven MacKinnon.

«Comme observateur externe, ça m’inquiète. Et ça m’insécurise comme défenseur du français», commente de son côté le député conservateur et ministre fantôme des Langues officielles, Joël Godin, en entrevue avec Francopresse.

Selon lui, c’est un problème qui se «corrige rapidement», si la «volonté» et l’«intention» sont présents.

L’Université d’Ottawa est une instance provinciale, mais le gouvernement fédéral a la responsabilité générale de faire respecter la promotion des deux langues officielles, rappelle-t-il. «Est-ce qu’il est assez outillé pour ça? Pas sûr. […] On a accouché de la [modernisation de la Loi sur les langues officielles] avec peu d’outils.»

Joël Godin reconnait le pouvoir limité que possède le gouvernement fédéral dans cette histoire.

Ottawa peut notamment intervenir sur le financement des établissements postsecondaires, ajoute le député. En comité parlementaire l’année dernière, le recteur de l’Université d’Ottawa avait dénoncé un manque à gagner de 50 à 80 millions de dollars.

Sans savoir si les problèmes à la Faculté de médecine sont liés au financement de l’Université, Joël Godin défend tout de même que «Patrimoine canadien doit donner une prévisibilité dans son financement».

L’élu conservateur s’est aussi dit déçu de la réponse de Mona Fortier en conférence de presse. Il a eu l’impression qu’elle s’en «lavait les mains», démontrant ainsi une certaine «hypocrisie libérale».

«Plus ça change, plus c’est pareil! Le français est facultatif au Canada!! Pire, il dérange!», s’est insurgé sur X le député du Bloc québécois, Denis Trudel, commentant l’un des deux reportages publiés par Francopresse sur le sujet.

Plus ça change, plus c’est pareil !

— Denis Trudel (@trudel_denis) March 4, 2025

Le français est facultatif au Canada !!

Pire, il dérange !#polcan @MQF_officiel https://t.co/7szPxQeam4

L’organisme Médecins francophones du Canada a refusé de commenter, évoquant son statut «apolitique».

Pierre Poilievre avait été élu à la tête du Parti conservateur du Canada avec l’appui de 68 % des membres. Justin Trudeau, lui, avait obtenu 80 % des votes de son parti. Dans les deux cas, il s’agissait de résultats plus qu’honorables.

Dès le début de la course à la chefferie libérale, plusieurs signes montraient que Mark Carney était le favori. Certains sondages auprès des membres du Parti libéral laissaient entendre qu’il était en avance sur ses adversaires. Cependant, la marge d’erreur de ces sondages est généralement élevée, il faut donc les analyser avec prudence.

D’autres sondages menés, eux, auprès de l’ensemble de la population, montraient une augmentation des appuis au Parti libéral si Mark Carney était à sa tête. De quoi faire très certainement réfléchir plus d’un militant libéral.

Puis il y a eu les contributions financières. Chaque candidat et candidate devait verser 350 000 $ au Parti pour s’inscrire dans la course.

Après un mois de campagne, Mark Carney avait déjà récolté 1,9 million de dollars auprès de plus de 11 000 donateurs et donatrices. Il devançait ainsi largement ses adversaires. Karina Gould, Chrystia Freeland et Frank Baylis. Les trois avaient récolté moins de 700 000 $ auprès d’environ 1900 personnes à la même date.

Il y a donc eu un effet Carney dès les débuts de la campagne.

À lire : Mark Carney couronné chef du Parti libéral du Canada : et maintenant?

Il existe au moins deux raisons qui peuvent expliquer le succès obtenu par Mark Carney. La première est qu’il n’a pas fait partie du gouvernement Trudeau.

Si le premier ministre Justin Trudeau a été forcé de démissionner, c’est en raison de son impopularité grandissante, tant dans la population qu’au sein des troupes libérales.

Mark Carney est synonyme de nouveauté, de changement. C’est ce que la base libérale, et aussi une partie de l’électorat canadien, recherche.

La seconde raison est bien entendu le retour de Donald Trump à la présidence américaine. Un retour accompagné par des relations commerciales sous très haute tension entre le Canada et les États-Unis.

Mark Carney est vite devenu la personne que l’on considère comme ayant le meilleur savoir-faire pour gérer cette crise que plusieurs jugent existentielle pour le Canada.

En fait, les menaces constantes de guerre commerciale canado-américaine ont provoqué une situation exceptionnelle. Rarement a-t-on vu un élan de patriotisme aussi fort dans toutes les régions du pays. On sent que pour beaucoup de personnes dans la population canadienne, il y a urgence d’agir. Il faut se montrer ferme face aux États-Unis.

Mark Carney profite ainsi de circonstances inédites. Il arrive en politique avec une expertise et des réalisations passées qui semblent rassurer la population canadienne au moment où une crise sans précédent survient.

Il n’est pas certain qu’il aurait eu de tels appuis sans la présence de Donald Trump et de ses menaces de tarifs douaniers.

À lire : Tarifs américains : le Canada peut se passer de Parlement, estime un expert

Est-ce que les circonstances exceptionnelles actuelles lui permettront de remporter la prochaine élection fédérale? Plusieurs estiment que la partie ne sera pas facile à gagner. Mark Carney n’a aucune expérience politique.

Pour être plus précis, il a l’habitude de travailler avec des figures politiques, une expérience qu’il a notamment acquise lorsqu’il a dirigé la Banque du Canada puis la Banque d’Angleterre, mais pas celle d’agir comme un politicien. La différence est importante.

Mark Carney n’est pas non plus très charismatique. On l’a bien vu dimanche lors de son élection à Ottawa. Prenant la parole après Justin Trudeau et Jean Chrétien, il a été facile de constater qu’il n’a pas la même aisance, le même charme, ni même une petite pointe d’arrogance qu’on aime bien voir chez nos politiciens.

Même s’il possède un certain sens de l’humour, Mark Carney se présente avant tout comme une personne posée, réfléchie, qui tente d’expliquer les choses plutôt que de convaincre les gens de la justesse de ses arguments.

Il n’a pas eu le temps non plus d’élaborer une véritable plateforme électorale. Il a certainement des idées. On sait qu’il veut mieux gérer les finances publiques, aider l’économie canadienne, maintenir les programmes sociaux et, surtout, diminuer notre dépendance à l’égard des États-Unis. Toutefois, les propositions concrètes pour y arriver manquent encore.

Mark Carney pourra cependant compter sur l’aide d’un parti politique qui a de l’expérience et des ressources.

Par contre, il lui reste beaucoup de travail à accomplir avant de se lancer en campagne électorale : s’assurer d’avoir des candidats et des candidates dans toutes les circonscriptions, mettre en place une équipe de terrain, recruter des bénévoles, poursuivre les activités de financement, etc. Le temps pourrait bien manquer.

Pour toutes ces raisons, plusieurs pourraient croire qu’il sera très difficile pour le nouveau chef libéral de remporter la prochaine élection fédérale.

Toutefois, sans vouloir minimiser l’importance des facteurs énumérés ci-dessus, il faut aussi prendre en considération un autre élément. Au risque de se répéter, nous vivons une période exceptionnelle. La population pourrait donc vouloir obtenir des réponses elles aussi exceptionnelles.

Est-il nécessaire d’avoir un premier ministre charismatique, issu de la classe politique, qui a un plan détaillé et des ressources?

La réponse pourrait bien être non.

C’est une des leçons qu’il faudrait sans doute tirer de l’écrasante victoire de Mark Carney. L’incertitude actuelle provoquée par Donald Trump a mené les membres du Parti libéral à s’unir derrière un seul homme et à lui donner un très large appui.

Il se pourrait bien que cette volonté d’unité existe aussi pour l’ensemble de la population canadienne. Pour le moment, seul Mark Carney semble avoir la réponse pour rassurer l’électorat et pour l’unifier.

C’est à cet aspect que devraient réfléchir les autres chefs de parti en vue de la prochaine élection… qui viendra certainement plus tôt que tard.

À lire : Course libérale : un débat en français qui parle peu du français

Geneviève Tellier est professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa. Ses recherches portent sur les politiques budgétaires des gouvernements canadiens. Elle commente régulièrement l’actualité politique et les enjeux liés à la francophonie dans les médias de tout le pays.

La francophonie canadienne manque de données sur de nombreux aspects.

Alors que Mark Carney est devenu le chef du Parti libéral du Canada (PLC) le 9 mars et qu’il s’apprête à devenir premier ministre, le déclenchement d’une campagne électorale fédérale est attendu avant la fin du mois.

L’équipe de Francopresse souhaite connaitre les intentions de vote des francophones qui vivent en contexte linguistique minoritaire partout au Canada.

L’objectif est de recueillir et d’analyser les résultats du sondage pour dresser le portrait d’un moment particulier de l’histoire politique canadienne, avec une lentille francophone. Voici le lien pour participer au sondage. N’hésitez pas à le partager.