«On voit tant d’enfants dans les cliniques, déshydratés, mal nourris; c’est une politique coloniale pour éliminer une population entière. Et cette politique cible les enfants, les bébés», affirme avec colère Yipeng Ge, médecin à Ottawa parti à Gaza en février 2024.

L’une de ses collègues a interrogé les journalistes présents sur la Colline : «Savez-vous comment on reconnait un enfant affamé? Il ne peut pas pleurer. Et son cœur ralentit, pour s’arrêter.»

Ces témoignages ne sont pas rares depuis 2023 sur la Colline; ils s’intensifient, dans l’espoir d’être entendus par le premier ministre Mark Carney.

À lire aussi : Mieux comprendre le conflit entre Israël et le Hamas

La docteure Suzanne Shoush, de la Première Nation St’atl’imx, est responsable du bureau de santé autochtone du Département de médecine familiale et communautaire de la Faculté de médecine de l’Université de Toronto.

Suzanne Shoush affirme que «les médecins ont une voix privilégiée pour appeler à cesser le génocide», tant en Palestine qu’au Canada.

Elle a exercé la médecine auprès de familles marginalisées et mal desservies par la santé publique canadienne, dont plusieurs peuples autochtones. Cette expérience la pousse à dessiner ce «parallèle très fort» et «enraciné dans le colonialisme» entre le Canada et Israël.

Dans un article récent, elle aussi confie rester «hantée» par le souvenir d’avoir tenu dans ses bras un enfant affamé, un évènement survenu cette année, dans le Nord de l’Ontario.

«Ce souvenir, qui remonte à quelques mois, est plus viscéral qu’intellectuel – la sensation tactile de sa peau desséchée sur le bout de mes doigts avait la texture d’un papyrus ancien, trop délicat pour être touché sans se désintégrer dans mes mains. Son corps, totalement dépourvu de graisse sous-cutanée, est resté immobile – émacié et mou – tandis que je l’examinais, un profond sentiment d’effroi montant dans ma poitrine.»

Elle cite l’exemple de la communauté d’Attawapiskat, en Ontario, qui a fait l’objet en 2012 du documentaire Le peuple de la rivière Kattawapiskak. Réalisé par Alanis Obomsawin, ce dernier met en lumière les conditions de vie d’extrême pauvreté et d’accès aux premiers besoins de cette Première Nation, du fait du gouvernement canadien.

Comme bien d’autres communautés, ils ont été volontairement privés de nutriments, de soins médicaux et dentaires. L’effet de la famine était étudié sur les nourrissons, les enfants, les jeunes enfants et les personnes âgées. L’utilisation de la famine comme arme de nettoyage ethnique est redoutable.

Israël bombarde la bande de Gaza depuis octobre 2023, après une attaque du Hamas sur des civils israéliens. L’Organisation des Nations unies indique qu’une grande partie de la zone est devenue inhabitable.

«Notre gouvernement manque à son obligation d’empêcher que l’histoire ne se répète en Palestine», affirme la médecin, dans ce même article. Le prisme colonialiste du Canada et d’Israël expliquerait, selon Suzanne Shoush et Yipeng Ge, que le Canada est «complice» du génocide à Gaza, malgré une promesse d’aider la population affamée, en mai dernier.

Yipeng Ge a vu de la solidarité de la part de soignants palestiniens qui partageaient le peu de nourriture qu’ils avaient pour que les médecins étrangers comme lui puissent «continuer à soigner» leur peuple, affirme ce dernier, ému. Il a perdu des collègues sous les bombes et a vécu l’encerclement des chars israéliens des cliniques où il s’est rendu.

Pendant une semaine passée à soigner des familles à Gaza, le médecin Yipeng Ge confie à Francopresse n’avoir «jamais vu autant d’enfants à l’état de peau et d’os».

Pour lui, la stratégie d’Israël visant à affamer la population palestinienne «affecte disproportionnellement les bébés, les enfants et les personnes avec des maladies chroniques».

Le médecin a déjà vu les effets du colonialisme grâce à «des étudiants et professeurs autochtones» rencontrés au début de son parcours d’étudiant qui lui ont fait prendre conscience du parallèle entre les deux États. Yipeng Ge en a également été témoin lors d’une mission au Nunavut.

Récemment, un débat d’urgence demandé par la députée du Nunavut, Lori Idlout, devait aborder la malnutrition sévère et le bienêtre des enfants Inuit. Mais cette demande de débat a été refusée par le président de la Chambre des Communes, Francis Scarpaleggia.

La déshumanisation constitue un autre parallèle morbide entre le Canada et Israël, poursuit Suzanne Shoush.

«Au Canada, nous avons réussi à déshumaniser les peuples autochtones au point qu’ils étaient vraiment – et dans de nombreux cas, continuent – d’être considérés comme des êtres presque non humains. C’est un outil puissant que les Israéliens utilisent également contre les Palestiniens [en affirmant] qu’ils sont la seule force démocratique civilisée dans une foule de sauvages, d’animaux, de non-humains», souligne-t-elle en entrevue.

La médecin rappelle qu’au Canada, en 2022, le Parlement a reconnu que les pensionnats pour Autochtones constituaient un génocide.

Malgré les parallèles remarquables avec le traitement de Gaza par Israël, notre gouvernement manque à son obligation d’empêcher que l’histoire ne se répète en Palestine.

Selon Suzanne Shoush, «le silence permet le génocide tout autant que la déshumanisation».

«Tout le monde s’est accordé pour passer sous silence le génocide en Palestine. Dans nos hôpitaux, nos universités, nos institutions médicales, les médecins sont confrontés à des répercussions sans fin, en public, en privé, derrière des portes closes… Comme s’il y avait toutes sortes de répercussions et toutes sortes de conséquences pour avoir parlé en faveur de la Palestine et pour avoir parlé contre le génocide.»

Suzanne Shoush affirme avec «dégout» connaitre trop de personnes qui ont été convoquées officiellement par des doyens, des doyens associés, des chefs de cabinet ou des directeurs d’hôpitaux pour s’être prononcées contre ce que de plus en plus d’intervenants internationaux appellent un génocide.

Je n’ai jamais rien vu de tel que la campagne de réduction au silence menée par les dirigeants de la médecine canadienne. Et il ne s’agit pas seulement de silence : c’est un silence actif.

C’est aussi arrivé à Yipeng Ge. Fin 2023, quatre hauts placés de la faculté de médecine de l’Université d’Ottawa l’ont suspendu pour avoir affirmé son soutien à la Palestine sur ses réseaux sociaux.

«Ils m’ont dit que j’étais un danger pour les autres et pour moi-même et ont affirmé que j’avais un discours antisémite et haineux. Ils ont instrumentalisé l’antisémitisme.»

Réintégré quelques semaines plus tard sans excuse de la part de ceux qui l’avaient suspendu, Yipeng Ge a pris la décision de ne pas réintégrer son programme.

Ce ne sont pas des leadeurs en médecine. Ils sont censés aider toute une génération à soigner, créer, penser… Au lieu de ça, il la fait taire quand il s’agit de dénoncer un génocide.

Du côté d’Ottawa, le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique (NPD) ont lancé des appels pour reconnaitre l’État de Palestine pendant la dernière semaine de mai, respectivement dans une déclaration et une motion.

Les députés libéraux Nathaniel Erskine-Smith, Salma Zahid et Sameer Zuberi devaient recevoir les médecins. Mais le premier n’a pas pu du fait d’un conflit d’horaire et, à l’heure d’écrire ces lignes, les deux autres n’ont pas répondu à Francopresse sur ce suivi.

La ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, a convoqué l’ambassadeur d’Israël début mai. Lors de la première réunion du cabinet du premier ministre, Mark Carney, elle avait qualifié «d’inacceptable» le fait que le gouvernement israélien utilise «la faim comme une arme de guerre».

Le 19 mai, le gouvernement fédéral a pourtant ouvert la porte à une aide destinée à la population palestinienne. Dans une déclaration commune, les dirigeants du Canada, du Royaume-Uni et de la France évoquent des «mesures concrètes» contre Israël si ce dernier ne cesse pas «ses offensives armées et l’instrumentalisation de la famine en Palestine».

Le 7 juin, alors que la ministre des Affaires étrangères du Canada était justement au Royaume-Uni et en France, aucune mesure n’a suivi la déclaration de ces trois États, alors que les attaques, les annexions et le blocage humanitaire mené par Israël se sont intensifiés depuis.

«Un cessez-le-feu est nécessaire et les otages doivent être délivrés. Une solution à deux états doit être instaurée. Le Canada suit avec attention la situation intolérable qui se déroule à Gaza», a simplement laissé tomber la ministre Anita Anand, interrogée par Francopresse en conférence de presse.

Le bateau Madleen de la Freedom Flotilla Coalition a quitté la Sicile le 1er juin avec 12 personnes de diverses nationalités à bord, dont Greta Thundberg. Il a pour mission de «briser le siège» israélien à Gaza et créer un couloir humanitaire. Le 8 juin, Israël l’a intercepté et lui a fait prendre la direction des côtes d’Israël.

Pendant ce temps, un groupe de civils tentent d’agir. Le bateau Madleen de la Freedom Flotilla Coalition a navigué en direction de Gaza avec 12 personnes à bord, dont Greta Thundberg, pour «briser le siège» israélien de Gaza.

À l’automne 2024, la rapporteuse spéciale de l’ONU pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese, s’était heurtée aux portes closes du bureau de la ministre des Affaires étrangères de l’époque, Mélanie Joly, quand elle a souhaité lui demander des actions du Canada pour sauver des vies palestiniennes en jeu.

À lire aussi : Le Canada évite une rapporteuse de l’ONU pour les territoires palestiniens

L’espoir qu’avait suscité le vote d’une motion non contraignante pour «cesser l’approbation et le transfert d’autres exportations d’armes à destination d’Israël», en mars 2024, est largement retombé. Des permis d’achats et de livraison d’armes et de composants militaires continuent, pointés par plusieurs organismes.

«Pour l’une de nos activités provinciales, à la demande des élèves, nous avons changé le curling pour le basketball, un sport qui rejoignait davantage de jeunes, notamment ceux issus de l’immigration récente», témoigne une responsable de l’animation socioculturelle en Saskatchewan, Marie-Hélène Tanguay, dans un document sur la construction identitaire et l’animation culturelle rédigé en 2019 par l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF), dont elle est aujourd’hui directrice générale.

Ce changement d’activité sportive est un exemple parmi d’autres des façons dont les animateurs culturels s’adaptent à une francophonie de plus en plus diversifiée, un mandat qui leur est d’ailleurs conféré par l’ACELF dans le document. «Ils sont là pour tous les élèves et pour faire en sorte que la diversité au sein de la francophonie soit mise en valeur.»

Luc Paquette*, animateur culturel en Ontario français, craint de son côté un «effacement» de la société d’accueil.

À lire aussi : Francophonie : la gestion des «tensions» entre protection du français et diversité

Il y a de l’immigration qui vient de partout et, par conséquent, on veut souligner la contribution de chaque communauté culturelle. On a commencé avec le Mois de l’histoire des Noirs, et ça va de soi. Après, [d’autres] communautés culturelles ont commencé à demander le mois du patrimoine asiatique, latino-américain [etc.].

De son expérience, le mois de l’histoire des Noirs est de plus en plus consacré aux cultures africaines, plutôt qu’à l’histoire de ces communautés au Canada, et bénéficie d’une attention «démesurée», en comparaison au mois de la Francophonie ou au Jour des Franco-Ontariens dans certaines écoles. «Plus d’activités, plus de grands évènements organisés, des célébrations […]. Inévitablement, ça a un impact sur les référents culturels qu’on leur propose.»

«Pendant ce temps-là, qu’est-ce qu’il reste [à l’histoire et à la culture franco-ontarienne]? Pas grand-chose.»

Luc Paquette confirme que les écoles fêtent toujours le Jour des Franco-Ontariens le 25 septembre et que le 50e du drapeau vert et blanc sera célébré cette année. Mais à son avis, la culture franco-ontarienne est souvent présentée comme une chose du passé et son histoire n’est pas assez racontée. «C’est la tyrannie du présent», lâche l’animateur culturel.

Les conseils scolaires francophones du Moyen-Nord de l’Ontario organisent chaque année un spectacle de la Saint-Jean pour leurs élèves. Cette année, plus de 4000 jeunes ont assisté à un spectacle de la formation musicale franco-ontarienne LGS, dans l’aréna communautaire du Grand Sudbury.

Après une carrière de 20 ans comme animatrice culturelle franco-ontarienne, Louise Allard constate que les animateurs culturels ont eu à s’ajuster.

L’approche de Mme Allard consiste à échanger avec l’élève et à s’intéresser à sa culture d’origine.

Il faut qu’il se sente impliqué. Si je lui donne un drapeau franco-ontarien et que je lui dis «on fête le 25 septembre», il va arriver à la maison et raconter qu’il y avait un party, du gâteau et des chansons. Ça n’a aucune signification.

Selon elle, il faut reconnaitre et célébrer les origines des individus qui portent aujourd’hui ce drapeau. «Ça ne veut pas dire de mettre un X sur notre histoire. Au contraire, elle évolue.»

À lire aussi : Les ainés, des acteurs clés négligés dans la construction identitaire

«La tension entre la tradition et la modernité, et puis cette place qu’on veut faire à la diversité en milieu scolaire au niveau des arts et de la culture, vient souvent du fait que les budgets sont tellement limités», estime Marie-Ève Désormaux.

«La francophonie est plurielle, elle est en évolution constante», remarque la directrice de la programmation Arts à l’école de la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), Marie-Ève Désormaux. L’organisation a mis sur pied PassepART, un programme de microsubventions dédié aux projets artistiques et culturels dans les écoles francophones.

Plus de 1700 activités en ont bénéficié entre 2019-2023. «On a des activités qui ont mis en valeur les cultures africaines, autochtones, caribéennes, latino-américaines, magrébines, indiennes», comme des ateliers de danse africaine, donne en exemple Mme Désormaux.

«Le critère, c’est que ce soit en français, mais ça pourrait être des cultures de partout dans le monde, explique-t-elle. Il y a une juste place à la tradition, au patrimoine, à un certain folklore, tout en ayant une place à toute la francophonie actuelle.»

À lire aussi : L’art pour répondre aux défis des écoles francophones

«On n’a pas le choix. Il faut tendre la main à toute communauté linguistique qui choisit les émotions en français, la culture en français. Ça passe par la jeunesse», estime Mathieu Gingras, un passeur culturel basé au Nouveau-Brunswick qui fait la tournée des écoles. Il est conférencier officiel de l’organisme Français pour l’avenir.

Mathieu Gingras, alias «le gars aux drapeaux», met beaucoup d’emphase sur «l’expérience en français», et estime qu’il faut plus d’évènements, de festivals et de congrès mondiaux comme le Congrès mondial acadien.

Tendre la main, ça veut aussi dire expliquer : «Le nouvel arrivant [dont le français] est sa deuxième, troisième, quatrième langue parlée, va se dire “mais pourquoi il y a deux langues officielles au Canada? […] Moi je parle le swahili, l’arabe, le portugais à la maison. Pourquoi pas ces langues-là aussi?” Il y a un côté historique, patrimonial, héritage qu’il faut raconter.»

«Je n’ai pas vu en 20 ans quelqu’un issu de l’international qui me dit ne pas être d’accord, une fois qu’il entend pourquoi on [protège] le français», assure Mathieu Gingras.

La sauvegarde des cultures franco-canadiennes, qui réside au cœur des préoccupations de Luc Paquette, demeure le grand défi.

À lire aussi : Le multiculturalisme canadien, une navigation en eaux troubles?

Les Canadiens français se sont battus pendant plus d’un siècle, rappelle le chercheur de l’Université de Moncton, Daniel Bourgeois. «On voulait vivre notre propre culture, notre propre histoire, notre propre patrimoine. On a enfin eu ça. Maintenant, on accueille beaucoup de francophones – la langue n’est pas vraiment l’enjeu principal – qui nous arrivent avec différentes cultures. […] Il y a des différences évidentes.»

«Équilibrer la valorisation de notre propre langue, culture, patrimoine, etc., et intégrer celui des nouveaux arrivants» n’est «pas toujours facile», reconnait-il. Les animateurs culturels sont en grande partie ceux qui doivent trouver l’équilibre, mais comme le rappelle M. Bourgeois, ceux-ci se font rares dans certaines provinces.

*Une nom fictif est utilisé pour des raisons de sécurité et de confidentialité.

Le groupe acadien Les Gars du Nord donne un aperçu de leur énergie sur scène avec Les années tranquilles. Pour paraphraser cette formation de sept musiciens, ce n’est pas si tranquille que ça.

Dès la pièce-titre qui ouvre l’album, le groupe ne cesse de nous faire danser au son des trames country, bretonnes et ragtime. L’autre élément de puissance sur cet album se retrouve dans l’enregistrement des voix. Que ce soit en solo ou en harmonie, celles-ci sont très accrocheuses. Les textes sont le fruit de légendes locales et urbaines, mais aussi d’hommages aux gens côtoyés.

Un exemple d’hommage fort réussi est Le soldat. Les trois chanteurs principaux – Maxime Mcgraw, Wilfred LeBouthillier et Danny Boudreau – livrent l’un des plus beaux textes de l’album sur un air de valse.

Sur un bel air breton, Grand-père Johnny captive tout autant. L’album se termine avec une histoire de route à reprendre en podorythmie, Edgar.

Pour quelques secondes, on croit se retrouver dans l’univers du groupe Suroît. La comparaison est facile et valable, mais Les gars du Nord sont bien plus qu’un hommage à ce groupe acadien légendaire. De plage en plage, leur énergie nous envahit et on se laisse aller aux sons de leur musique et de leurs harmonies vocales. Les années tranquilles est le nec plus ultra pour lancer vos fêtes tout au long de l’année.

À lire : Marc Lalonde : 30 ans à faire rayonner la musique francophone canadienne

L’un des auteurs-compositeurs les plus prolifiques de ces dernières années en Ontario français nous offrait au printemps un 7e album francophone, Salon des refusés. Un propos sur l’art avec un grand A, des initiés aux puristes, des grands tableaux aux plus personnels.

Toujours avec cette musicalité qui lui est propre, Edouard Landry nous fait voguer entre des univers pop, country, folk et rock. Les solos de guitare sonnent vrais et les orchestrations tout autant.

La plume d’Edouard Landry n’a rien perdu de sa vigueur. Elle est toujours aussi franche et directe. L’auteur-compositeur a toujours ce timbre de voix qui nous berce tout au long de l’album.

Il nous offre encore quelques petits bijoux sur ce disque. Le premier, Blues de l’académie, est un country blues captivant sur les soi-disant experts en œuvres d’art qui décident de ce qu’est un bon tableau.

Lettre de rejet est un country folk sur le phénomène de la cassette. La pièce-titre, Salon des refusés, est une autre pièce musicalement puissante. La dernière plage, Les nymphéas, est une trame de piano tout à fait sublime.

Edouard Landry est comme un bon vin, plus le temps passe, plus il nous offre des albums hors du commun. Son dernier album est le fruit d’une musicalité plus intéressante que jamais et sa plume n’a rien perdu de sa fraicheur.

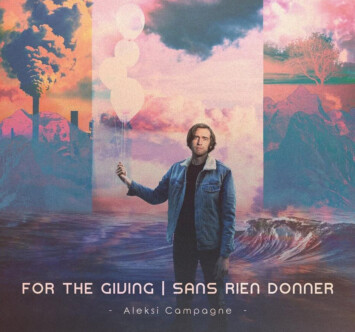

En souvenir, je vous ramène en 2023, où je vous avais présenté Aleksi Campagne, membre de cette famille de musiciens de la formation fransaskoise Hart Rouge. Avec son album For The Giving/Sans rien donner, Aleksi Campagne nous emmenait ailleurs. Un ailleurs très orchestral, plus près de la pop que du folklorique.

Aleksi Campagne est un multiinstrumentiste qui offre un univers urbain riche aux arrangements multiples et surprenants. Chaque instrument, utilisé comme le morceau d’un casse-tête, ajoute une couleur, une émotion. L’artiste présente des textes merveilleux sur l’amour, sa déchéance et sa rupture.

Dès les premières notes de Quand je ferme les yeux, nous sentons que nous pénétrons dans un univers particulier. Il y a de beaux petits bijoux; comme l’oasis folk, La peur s’envolera ou, Rome, un puissant air rock sur l’environnement.

Quand on danse dos à dos est une autre pièce magnifique sur une rupture amoureuse. J’adore aussi le langoureux et savoureux Jazz-Pop Je reviendrai vers toi. Je dois enfin mentionner Vent des prairies, une superbe trame piano-violon, l’un des plus beaux textes de l’album.

L’album double avec dix chansons en version anglaise et française est des plus captivants. Grâce à une voix unique et des orchestrations profondes, la richesse de chaque plage séduit l’auditeur.

Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, critique la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour son offre insuffisante d’évènements de recrutement en français hors Québec, affirme un article de Radio-Canada publié lundi.

Un rapport d’enquête conclut que cette lacune désavantage la minorité francophone et nuit à ses chances d’emploi.

Radio-Canada rapporte qu’un plaignant reproche à l’institution fédérale d’avoir organisé dans plusieurs provinces des évènements de recrutement uniquement en anglais, y compris dans des bureaux désignés bilingues.

Malgré les justifications de la GRC, le commissaire juge qu’il y a encore «beaucoup de travail à faire».

À lire aussi : Bilinguisme à la GRC : «c’est un problème de culture», selon un expert

La députée québécoise Madeleine Chenette a été nommée par le bureau du premier ministre secrétaire parlementaire du ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et responsable des Langues officielles, Steven Guilbeault, jeudi, aux côtés de 38 autres secrétaires parlementaires.

La députée québécoise Madeleine Chenette est devenue jeudi secrétaire parlementaire du ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, Steven Guilbeault. Elle est aussi secrétaire parlementaire du secrétaire d’État aux Sports.

Madeleine Chenette a été nommée aux côtés de 38 autres secrétaires d’État, dont les francophones Mona Fortier, Ginette Lavack et Pauline Rochefort, respectivement nommées auprès des ministères des Affaires étrangères, des Services aux Autochtones et du Développement rural.

Mardi, le président américain, Donald Trump, a signé un décret faisant passer de 25 % à 50 % les droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium canadiens aux États-Unis.

La réponse de Mark Carney a été immédiate. Le premier ministre a assuré mercredi, en période de questions, que ces tarifs étaient «illégaux» et injustifiés».

Le gouvernement fédéral ne compte pas répondre cette fois-ci avec une salve de contre-tarifs; il tente plutôt de négocier avec les États-Unis.

Toutefois, les contre-tarifs précédemment mis en place ont rapporté plus de 617 millions de dollars dans les coffres du gouvernement canadien, soit plus du double de ses revenus fiscaux issus des droits de douane à l’importation, comparé à mars 2024.

Le projet de loi C-2, actuellement en deuxième lecture à la Chambre des Communes, a pour but premier de renforcer la sécurité à la frontière avec les États-Unis.

L’enjeu : Si le projet de loi est adopté, les demandes d’asile des personnes ayant transité par les États-Unis ne seront plus recevables, en vertu de la modification apportée par le projet de loi C-2 à l’Entente sur les tiers pays sûrs, conclue avec les États-Unis et déjà resserrée par le gouvernement Trudeau en 2023.

De plus, toute demande d’asile présentée plus d’un an après l’arrivée d’un demandeur potentiel au Canada sera jugée inadmissible.

Dans certains cas, les autorités canadiennes pourront également annuler, suspendre ou arrêter l’émission de certaines demandes, notamment pour la résidence temporaire, au nom de la sécurité.

Le ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree, a présenté le projet de loi qui a pour but premier de renforcer la frontière avec les États-Unis, mais qui soulève plusieurs inquiétudes pour les droits des réfugiés et l’accès à l’information.

Accès à l’information : S’il le souhaite, le gouvernement fédéral pourra en outre demander à des fournisseurs d’accès aux services téléphoniques des informations d’abonnés «pour des motifs raisonnables», «si on pense qu’il est arrivé quelque chose», a précisé le ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree, jeudi en Chambre.

Inquiétudes : La députée Jenny Kwan, porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière d’immigration, a fait une sortie juste après le dépôt du projet de loi en Chambre, mardi, pour dénoncer «le fait que la vie privée des gens soit violée». «Je crains que les personnes qui ont présenté des demandes dans le cadre du système d’immigration ne voient soudain leur demande retirée.»

Des «inquiétudes» soulevées également par Amnistie internationale Canada, qui évoque dans un communiqué «une attaque contre le droit des réfugiés de demander l’asile».

La Chambre des communes a largement adopté, jeudi, une motion de voies et moyens permettant de mettre en œuvre des mesures financières promises par le gouvernement Carney, avec en première ligne une baisse d’impôts pour les Canadiens et les Canadiennes de la classe moyenne.

Concrètement, le gouvernement va réduire d’un point de pourcentage le premier palier d’imposition pour le faire passer de 15 % à 14 %. Cette mesure devrait toucher environ 22 millions de contribuables.

La motion de voies et moyens est une procédure parlementaire par laquelle le gouvernement demande à la Chambre des communes d’approuver les mesures fiscales proposées, comme des hausses d’impôts ou de nouvelles taxes.

Elle est nécessaire pour toute modification liée aux revenus publics. Une fois adoptée, elle permet de présenter un projet de loi de mise en œuvre budgétaire.

Les premiers ministres provinciaux et territoriaux se sont dits «unis» et «satisfaits» après une rencontre avec le premier ministre fédéral Mark Carney à Saskatoon.

Chacun a soumis des projets d’infrastructure prioritaires, et Mark Carney s’est engagé à accélérer leur réalisation par un projet de loi.

Même les dirigeants habituellement critiques envers le fédéral – comme ceux de l’Alberta et de la Saskatchewan – ont salué l’ouverture du premier ministre, notamment à l’idée de construire de nouveaux oléoducs.

Un projet de loi envisagé par le gouvernement Carney vise à simplifier et accélérer l’approbation de projets d’infrastructure d’envergure nationale, y compris en assouplissant certains critères environnementaux, une approche qui risque de susciter l’opposition de plusieurs peuples autochtones au pays et de défenseurs de l’environnement.

Tous les partis, excepté les libéraux, ont voté lundi en faveur de l’amendement proposé par le leadeur du Parti conservateur en Chambre, Andrew Scheer, pour qu’une mise à jour économique ou un budget voie le jour au printemps, «avant que la Chambre n’ajourne ses travaux pour l’été».

La motion, non contraignante, n’est pas une motion de confiance, mais porte toutefois un poids symbolique : si le gouvernement décide de ne pas présenter de budget avant la fin des travaux de la Chambre, il passe au-dessus d’une volonté de la Chambre.

La ministre Mandy Gull-Masty a présenté un projet de loi qui corrige la transmission du statut dans la «Loi sur les Indiens» au Sénat, le 29 mai dernier.

La ministre des Services aux Autochtones, Mandy Gull-Masty, a présenté au Sénat le projet de loi S-2, vendredi dernier.

Enjeu : Il vise à corriger des inégalités dans la reconnaissance de l’identité autochtone et les droits liés au statut d’Indien.

Ce projet, remplaçant le défunt projet de loi C-38, propose notamment des changements sur l’obtention et la transmission de ce statut. Il découle d’un vaste processus de consultation avec les Premières Nations et des organisations autochtones.

La ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Lena Metlege Diab, a présenté ce jeudi le projet de loi C-3, qui vise à élargir l’accès à la citoyenneté canadienne par filiation au-delà de la première génération.

La loi accorderait automatiquement la citoyenneté à celles et ceux qui en seraient privés uniquement à cause d’anciennes limites législatives.

La volonté est d’établir un nouveau cadre basé sur un lien réel avec le Canada : un parent canadien devra avoir résidé au pays au moins trois ans avant la naissance ou l’adoption de son enfant.

Lundi dans une déclaration, Sébastien Lemire, porte-parole du Bloc Québécois pour les Relations avec les Autochtones, a dénoncé des défaillances majeures d’Élections Canada qui ont empêché plusieurs électeurs du Nunavik de voter lors des élections fédérales du 28 avril.

Ce qu’il dit : Le député évoque un «déni de démocratie» et exige des explications rapides. Dans plusieurs communautés, les bureaux de vote ont ouvert en retard, fermé trop tôt ou n’ont pas ouvert du tout, privant ainsi des citoyens de leur droit fondamental de vote.

Le questionnement sur l’identité collective n’est pas une démarche neutre. Il est le fait d’attachements et d’engagements, d’une vision quant à l’avenir et aux traditions qui doit s’adapter à une réalité qui n’avait pas été envisagée.

Tout à la fois, ce questionnement émerge de contestations et d’un désir de conserver le statuquo qui sert souvent à endiguer les transformations. Il prend ainsi la forme non pas d’un dialogue ni d’une négociation, mais d’une affirmation de soi qui passe par l’imposition de frontières et de limites.

Se demander qui est francophone, c’est se donner la permission d’être le critère de définition du groupe et de poser des conditions aux personnes qui n’en font pas déjà partie – même si elles y participent déjà. Le faire publiquement, c’est contribuer à renforcer ces critères.

Pourtant, la conservation forcée de traditions qui ne contribuent pas à la vie des nouvelles générations est désormais ce qui menace la vitalité des communautés francophones.

Les personnes élues des organismes porte-paroles de la francophonie et de nombreux organismes provinciaux et locaux ont demandé à ce que l’immigration francophone devienne une priorité.

Cette immigration contribue à la vitalité des communautés, à l’offre de services, à une expansion du secteur communautaire, ainsi qu’à une stabilisation démographique.

Puisqu’il existe une longue tradition d’accueil des francophones d’Europe – aussi longue que l’histoire des communautés – il n’aurait pas dû être surprenant que les personnes francophones du reste du monde ne se sentent pas immédiatement incluses dans cet accueil.

Aux quatre coins du pays, de longues consultations et discussions entourant le nom des organismes – discussions souvent échouées puis reprises – ont abouti à plusieurs changements souvent cosmétiques.

Mais l’existence de ces processus est le résultat de résistances aux demandes des membres de la communauté qui ne se reconnaissent pas dans ces organismes. Pourtant, il aurait été relativement aisé de répondre rapidement à ces demandes.

À lire aussi : Immigration francophone : bien s’outiller pour un meilleur accueil (chronique)

Après tout, le terme «francophone» qui est si souvent utilisé décrit déjà les communautés. Le mot a cependant gagné une charge identitaire de plus en raison de changements demandés et de celleux qui les demandent.

Par conséquent, le nom de certains organismes reflète maintenant une acceptation conditionnelle, et à contrecœur, d’une réalité qui était jusque-là niée. Les personnes qui ont demandé ces changements gardent aussi un souvenir amer de ces résistances.

Le terme de «francophone» pose par ailleurs problème en ce qu’il renvoie trop directement à la langue, qui peut avoir été apprise comme une langue additionnelle, et pas assez au groupe ethnoculturel.

Le terme «francophone» ou ses déclinaisons territoriales (de Franco-Ténois·e à Franco-Ontarien·ne, voire Ontarois·e comme calque de Québécois·e) a également remplacé le terme Canadien français·e ailleurs au pays… mais sans remplacer l’idée du Canada français et de son enracinement dans la colonisation du territoire.

Le nationalisme canadien français – qui s’est développé en résistance à l’impérialisme britannique et par la colonisation aux dépens des peuples autochtones – subsiste ainsi dans les communautés francophones.

Si l’on demande où sont les gens qui parlent français, plutôt qu’où sont les francophones, on inclut davantage les écoles d’immersion et les adultes qui apprennent le français.

La reconnaissance du français comme langue officielle et l’exigence d’apprendre le français pour avoir accès à plusieurs postes de la fonction publique ont apporté une légitimité, un attrait, voire un cachet à la langue.

À lire aussi : L’anglais comme langue première : où s’arrête la francophonie? (chronique)

Sauf que l’identité francophone s’est bâtie en opposition aux communautés où la langue anglaise est première.

Ainsi, malgré les tentatives de transformer ce que «francophone» peut signifier et de définir l’appartenance à la francophonie en fonction de la langue et le désir de participer à la communauté où elle est parlée, ces efforts n’ont pas réussi à faire oublier sa définition comme «non anglophone».

Les personnes dont la langue maternelle est l’anglais, voire dont la lignée familiale est liée à l’anglais, sont ainsi souvent vues comme suspectes et tenues à l’écart.

Cette rigidité quant à l’anglais s’explique historiquement, mais non sociologiquement. La tombée des frontières géographiques entre des communautés qui ont toujours été plus que strictement linguistiques et la montée en popularité de l’immersion font que l’identification à une langue principale ne peut avoir de sens pour celleux qui grandissent dans un tel environnement linguistique. De telle sorte que l’obligation de choisir pousse certaines personnes à partir.

À lire aussi : Transformer sa langue et ses habitudes (chronique)

Le nationalisme linguistique pousse à remettre en cause une loyauté qui ne saurait être exigée dans une vie qui est, d’abord et avant tout, communautaire.

Cette suspicion constante a pour effet de détourner nombre de gens d’une vie communautaire qui est trop souvent tendue et source d’interactions épuisantes, voire insultantes.

De surplus, ces actions liées à l’autodéfinition sont contradictoires en ce qu’elles se retournent contre les causes des transformations et les désirs mêmes de grands pans des communautés. Avoir plus de personnes qui parlent le français pour obtenir plus de services, plus de capacité, une plus grande vitalité, est leur objectif. Limiter l’accès à ce cercle ralentit sa croissance.

Or les communautés francophones font face à un phénomène social qui limite leur potentiel de transformation : celui de la sortie. Pourquoi se battre quand on peut simplement quitter les milieux francophones et vivre dans d’autres milieux, avec moins de frictions?

Ces actions de redéfinition des communautés ont été menées de sorte à ne pas bouleverser les relations de pouvoir et de contrôle au sein des communautés. La contradiction principale ici se trouve au niveau du maintien des buts politiques qui sont désormais déphasés quant à la vie politique et culturelle qui peut avoir lieu en français.

Les personnes qui se définissent actuellement comme francophones devront voir par conséquent si elles pourront accélérer un changement de culture politique avant que cette contradiction ne vienne miner leurs efforts de croissance de manière irréversible.

«C’est grâce à la jeunesse francophone» qu’elle a présenté son tout premier projet de loi sur l’abaissement du vote à 16 ans en 2020, assure en entrevue avec Francopresse la sénatrice manitobaine Marilou McPhedran.

En 20 ans, ce projet de loi n’a jamais réussi à franchir le cap de la deuxième lecture à la Chambre des communes ou au Sénat; qu’il ait été proposé par la sénatrice, le Nouveau Parti démocratique (NPD) ou le Bloc québécois. Marilou McPhedran a tenté sa chance une dernière fois le 29 mai.

À lire : Nouvelle tentative pour abaisser l’âge du vote à 16 ans

En septembre 2022, le député Taylor Bachrach, du NPD, avait réussi à faire briser la ligne de parti des libéraux en obtenant les voix de plus de 20 d’entre eux pour son projet de loi privé. Il avait toutefois fini par être rejeté.

À chaque fois que le projet de loi sénatorial de Marilou McPhedran a «failli franchir la porte du comité» selon ses propres termes, une élection a été déclenchée.

Le comité est l’étape après la seconde lecture du Sénat ou de la Chambre – selon la personne qui dépose le projet de loi – et avant la première lecture dans l’autre chambre.

Marilou McPhedran rappelle la motivation de son projet de loi : «La plupart des gens âgés de 16 ans au Canada travaillent et paient des impôts.»

La sénatrice Marilou McPhedran a déposé le projet de loi sur le vote à 16 ans le 29 mai, pour la troisième fois depuis 2020.

Pour la sénatrice, les jeunes «portent le poids des choix et des actions des plus âgés». Un argument qui, selon elle, a pris tout son sens lors du recensement de 2017 : «Il y avait désormais plus de gens âgés au Canada que de jeunes. Et pour la première fois, le Canada est devenu un pays ancien.»

Elle affirme aussi qu’à 16 ans, «l’environnement éducatif» est plus stable qu’à 18 ans, où les personnes ont de grandes décisions à prendre ou de grands changements, comme passer du secondaire à l’université ou sur le marché du travail, etc.

L’un des employés francophones de la sénatrice, Jayden, engagé dans la campagne pour le vote à 16 ans depuis ses 15 ans, en 2021, appuie que voter à cet âge permet de développer un «plus grand sens de la communauté, plus tôt». «Le plus tôt tu commences à voter, le plus que tu vas continuer à voter à travers ta vie.»

À lire aussi : Élection fédérale : bien comprendre le système électoral canadien

Un argument repris par le président de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), Simon Thériault.

«Voter à 16 ans permettrait aux jeunes davantage s’impliquer en politique et d’être intéressés davantage au vote, justement parce que le premier vote est toujours le plus important, le plus difficile. On doit s’inscrire sur la liste électorale, on doit apprendre à comprendre comment fonctionne le système.»

Si le sujet ne faisait pas partie de la plateforme politique de la FJCF lors de la dernière campagne électorale, il assure que cela reste une «priorité» pour l’organisme.

«Ce n’est pas quelque chose qu’on a entendu de la part du gouvernement Carney, on n’a pas nécessairement vu ça dans sa plateforme électorale non plus», souligne-t-il.

Néanmoins, la FJCF voit d’un bon œil la nomination d’une secrétaire d’État Enfance et jeunesse, Anna Gainey, après que Mark Carney ait omis de nommer un ministre responsable des Langues officielles, et un pour la Jeunesse au sein de son premier cabinet.

Malgré cet oubli pour la jeunesse, «on sent l’écoute du gouvernement Carney à ce niveau-là», ajoute Simon Thériault.

Une grande raison pour laquelle je fais cela encore et encore, c’est que la compréhension de ce sujet augmente, tant parmi le public qu’au sein du Parlement. Et je crois que c’est possible.

Elle affirme vouloir contrer les «préjugés» de certains parlementaires, selon lesquels les personnes âgées de 16 ans n’ont pas la «maturité» pour voter.

En 2022, le sénateur conservateur Don Plett contrait : «En l’absence de critères clairs pour définir et mesurer la “maturité”, il est tout simplement difficile de justifier l’abaissement de l’âge du vote. C’est peut-être la raison pour laquelle au moins 15 propositions de loi visant à abaisser l’âge du vote à 16 ans ont été déposées au Parlement depuis 1998, et qu’aucune n’a dépassé le stade du comité dans la chambre d’origine.»

Le 29 mai 2024, le Parlement avait accueilli un sommet organisé par les jeunes sur le sujet du vote à 16 ans.

«Nous avons eu plus de 30 parlementaires qui sont venus au sommet pour parler du sujet», confirme Marilou McPhedran. Ce qui la rend d’autant plus confiante quant à l’aboutissement de son projet de loi.

Le partenariat, «la notion du Québec partenaire», est la priorité du ministre québécois responsable de la Francophonie canadienne, Jean-François Roberge, dans le cadre du Plan d’action gouvernemental en francophonie canadienne 2025-2028.

«Je travaille très, très fort pour avoir des ententes bilatérales avec chacune des provinces et des territoires, parce qu’une fois qu’on a structuré ça, les liens sont beaucoup plus forts. Les fonctionnaires sont capables de s’appuyer sur un document, ils se donnent des échéanciers», explique le ministre en entrevue avec Francopresse.

«Quand je me déplace dans une autre province, sur un autre territoire, j’essaie de conclure à chaque fois une de ces ententes bilatérales, assure-t-il. Parce qu’un jour, ce ne sera plus moi qui sera là […], mais l’entente, elle, restera.» Des élections sont prévues au Québec en 2026.

À lire aussi : Les Québécois et les francophones en situation minoritaire se serrent les coudes

Le Plan d’action 2022-2025 du Québec prévoyait un budget annuel de 7,5 à 8,5 millions de dollars. Le nouveau plan est chiffré à 7 millions par année, une restriction imposée par le contexte budgétaire actuel, alors que la province affiche un déficit record.

En général, les budgets sont maintenus. Ce sont surtout les investissements supplémentaires qui sont affectés, explique le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec dans une réponse par courriel.

Par exemple, l’embauche de nouvelles ressources au sein des bureaux du Québec au Canada prévues dans le plan 2022-2025 a été annulée, tout comme les sommes supplémentaires qui devaient être allouées au Centre de la francophonie des Amériques (CFA), «à l’exception du budget prévu pour la promotion de la Journée québécoise de la francophonie canadienne».

Le Plan d’action 2022-2025 avait, entre autres, annoncé la création de Mobilisation franco, une rencontre annuelle d’acteurs de la francophonie du Québec et d’ailleurs au Canada. Depuis 2022, l’évènement a donné lieu à plus de cinquante projets de collaboration, selon le gouvernement du Québec.

Les projets et initiatives de réseaux et d’organismes pancanadiens qui «offrent des ressources concrètes et des services en français aux communautés francophones et acadiennes» pourraient recevoir de l’appui de Québec, à condition qu’ils incluent une «dimension québécoise», lit-on dans le plan d’action.

En entrevue, M. Roberge explique que cet appui comprend des ententes bilatérales, qui permettraient aux organismes de recevoir des fonds de Québec et de leurs provinces.

Le plan prévoit aussi d’impliquer tous les ministères et organismes du gouvernement du Québec dans le rapprochement avec les communautés francophones en situation minoritaire.

«Ça peut toucher plusieurs secteurs, justifie le ministre. Notre plan d’action, c’est 23 mesures, et 20 ministères et organismes impliqués au gouvernement du Québec.»

Plusieurs des 23 mesures annoncent un renforcement ou une pérennisation de projets déjà existants. «On se place dans la continuité. Il n’y a pas de grandes surprises ou de grandes annonces qui ont retenu mon attention», commente la professeure agrégée de science politique au Collège militaire royal du Canada, Stéphanie Chouinard.

«On voit que les consultations qui ont eu lieu ont porté fruit. On cherche à prendre action vis-à-vis des communautés francophones et acadiennes sur de nombreux plans», observe la professeure Stéphanie Chouinard.

Selon elle, les bonnes nouvelles s’entendent surtout en culture, en recherche et en économie.

Le plan d’action vise plus de mobilité dans ces domaines, notamment au travers d’échanges entre artistes des milieux culturels du Québec et des communautés francophones et acadienne. Cinq mesures sont consacrées à la création et à la découvrabilité du contenu francophone.

Québec veut également faciliter la recherche en français et l’accès aux études postsecondaires en français. En entrevue, Jean-François Roberge assure qu’il sera «prudent» afin de ne pas pénaliser les établissements postsecondaires francophones en milieu minoritaire en rendant les établissements québécois plus attrayants.

Pour soutenir l’économie francophone, le plan prévoit en outre l’organisation de «missions commerciales dans les écosystèmes francophones au Canada» et la tenue d’évènements de maillage et de promotion, comme le Rendez-vous Acadie-Québec, qui tenait sa neuvième édition l’année dernière.

À lire aussi : Québec et francophonie minoritaire : un rapprochement en vue?

La Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) est «très satisfaite» du plan d’action québécois, affirme sa présidente, Liane Roy. Celle-ci évoque un changement dans l’approche de Québec dans les dernières années : «On dirait qu’il y a plus d’inclusion [de la francophonie en milieu minoritaire].»

Déposé à l’Assemblée nationale du Québec cette année, le projet de loi 109 vise, entre autres, à renforcer la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l’espace numérique. Il reçoit l’appui de la FCFA, dont la présidente est heureuse de constater que c’est l’adjectif «francophone» qui est utilisé, et pas seulement «québécois».

La FCFA tient un bureau à Québec depuis 1988. Le Plan d’action 2025-2028 prévoit un renforcement de ses activités au cours des trois prochaines années, dans le but notamment de «faire découvrir aux Québécois la vitalité des communautés francophones et acadiennes» et de mettre davantage en relation des organismes québécois et de la francophonie canadienne.

Concrètement, le bureau mène des projets tels que Francité et Mobilisation franco, dont la dernière édition en mai dernier a reçu plus de 200 inscriptions, vante Mme Roy.

Le plan prévoit aussi une augmentation des partenariats avec la Société Nationale de l’Acadie (SNA). Une entente a été renouvelée entre celle-ci et le gouvernement du Québec en mars dernier, notamment afin de sensibiliser la société québécoise aux réalités acadiennes. Le projet est réciproque, l’objectif étant aussi de mieux faire connaitre la société québécoise au sein de l’Acadie.

Pour les jeunes, le plan d’action vise une plus grande utilisation de la plateforme pédagogique interactive Lio, qui fait découvrir les communautés francophones du Canada et du Québec.

Une bonification des programmes des Offices jeunesse internationaux du Québec, qui permettent aux francophones âgés de 18 à 35 ans de faire des échanges au Canada ou à l’international, est également prévue.

Enfin, le gouvernement québécois vise une meilleure diffusion du contenu culturel et artistique québécois dans les autres provinces et territoires, et vice-versa.

Stéphanie Chouinard remarque l’absence du mot «immigration» dans le plan. «Ça s’explique, reconnait la politologue. Le Québec et les communautés francophones veulent tous les deux avoir les mêmes immigrants qui arrivent au Canada. Il y en a déjà trop peu parmi les nouveaux arrivants au Canada qui ont le français comme langue officielle parlée.»

La FCFA a manifesté auprès de Québec son intérêt à développer des partenariats dans le dossier de l’immigration francophone, mais rien de concret n’a encore abouti, confirme Liane Roy.

«Ces discussions sont complexes, dit-elle. On va continuer à les avoir, mais après les discussions, [ça revient] aux gouvernements.»

Jean-François Roberge, aussi ministre de l’Immigration du Québec, en revient aux ententes bilatérales et aux partenariats avec des petits organismes francophones du Canada. Car, comme il le rappelle, Québec ne peut pas déterminer les cibles d’immigration francophone hors Québec.

«Quand je fais de la politique, que j’interviens sur la place publique ou que je parle aux ministres de l’Immigration des autres provinces ou du fédéral, Québec prend des positions politiques pour faire augmenter le pourcentage de l’immigration francophone dans le reste du Canada.»

Selon l’Office québécois de la langue française (OQLF), l’empathie désigne la «capacité d’une personne à s’identifier à autrui et à éprouver à l’intérieur d’elle-même les émotions ou les sentiments ressentis par l’autre».

C’est exactement ce qui se passe à l’écoute d’Empathie, la nouvelle série écrite et portée par la comédienne Florence Longpré. Avec beauté, finesse et humanité, elle nous plonge dans le monde souvent mal connu – et perçu – de la psychiatrie, loin des camisoles blanches et des asiles fantasmés à la Arkham.

Dès les premières minutes, on embarque. Suzanne (Florence Longpré), en lendemain de veille, poutine oubliée au pied du lit, découvre qu’elle a couché pour la première fois avec un homme.

Entre galères diverses et mésaventures menstruelles, elle s’apprête à commencer un nouvel emploi de psychiatre dans un hôpital pénitentiaire, avec des patients jugés dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui.

On se dit : «Oh boy, comment va-t-elle survivre à cette première journée?» Réponse : brillamment.

Les personnages défilent, leurs états d’âme aussi. Plus que de faire ressentir les émotions, la série les donne également à voir, à travers des métaphores dansées – magnifiques – ou les visages déformés, habités, des patients de l’institut psychiatrique où travaillent Suzanne et son équipe.

On entrevoit ainsi un monde intérieur invisible à l’œil nu. Certaines scènes, comme celle du chandelier ou des poubelles, sont incroyables. Le jeu des acteurs et des actrices est impeccable, sans parler de la mise en scène.

Le tout est accompagné par une bande-son éclectique, qui mêle Sia, Capitaine Flam ou encore Gene Kelly. Les mots ne sont pas en reste; les répliques fusent, parfois crues, mais toujours dans le mille. Bref, c’est bon.

Empathie fait partie de ces séries qui vous secouent, vous embarquent sans crier gare et vous font voir le monde autrement, ici les maladies mentales notamment. Le genre de série où l’on attrape la télécommande sans trop savoir à quoi s’attendre, juste pour passer le temps – et BIM! Ni une, ni deux, on est accroché. Et on ne peut plus décrocher.

Préparez-vous à avoir les yeux remplis d’eau, à rire et à vous révolter en un seul épisode. Voilà donc une tragicomédie qui a le don d’aborder des sujets déprimants sans nous déprimer. Empathie redonne foi en l’humanité et ça fait du bien, surtout en ce moment.

Les 10 épisodes de la série Empathie, réalisée par Guillaume Lonergan, sont disponibles sur la plateforme payante Crave.

Parce qu’il n’y a pas que le hockey dans la vie, les boys s’illustrent aussi sur les pointes. Le documentaire Les boys du ballet – sélectionné aux Prix Gémeaux pour le Meilleur documentaire arts et culture en 2016 – suit le parcours de trois danseurs du Ballet royal de Winnipeg, l’une des plus anciennes compagnies en Amérique du Nord et l’une des plus sélectives. Sur 700 candidatures, une trentaine seulement seront retenues.

Dans un milieu où les ballerines dominent l’imaginaire collectif, le film explore les espoirs, les doutes et les certitudes de ces trois jeunes hommes francophones.

Logan (10 ans) rêve de passer de la division récréative à l’école professionnelle du Ballet, où seuls quelques élus accèdent chaque année. Michel (14 ans), déjà dans la division professionnelle de l’école, doit prouver qu’il a l’étoffe d’un grand. Tandis que Philippe (21 ans), en fin de parcours, vise un contrat professionnel, malgré une blessure qui remettra tout en cause.

«Quand je me réveille le matin, je me demande vraiment, sérieusement, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais?», confie Michel. Les danseurs parlent de leur passion avec sincérité et candeur, sans filtre. On suit leur parcours, autant sur le plan personnel que professionnel, un cheminement qui est forcément différent à 10 ans et à 21 ans.

Et c’est là toute la force du documentaire : montrer l’évolution et la vision de leur pratique, du sortir de l’enfance à l’âge adulte, où l’on ne cherche plus seulement à danser, mais aussi à trouver un emploi.

On est ému par l’espièglerie de Logan, un sourire lumineux toujours accroché aux lèvres malgré une terrible épreuve, et par la pression, l’inquiétude qu’on lit dans les yeux des deux plus âgés.

L’occasion aussi d’en apprendre davantage sur la dimension professionnelle d’un art loin de se limiter au tutu, qui demande autant de grâce que de résilience. Une incursion sensible et inspirante dans un univers où chaque pas compte.

Les boys du ballet, réalisé par Janelle Wookey et Jérémie Wookey, est disponible sur la plateforme de TFO.

«À moitié japonais et à moitié canadien, je me suis toujours senti obligé de naviguer entre deux mondes, entre deux personnalités et deux identités.» Né d’un père japonais et d’une mère québécoise, Mamoru Vincent Blais-Shiokawa a grandi au Manitoba. Il est «hafu», ce qui signifie «métissé» en japonais.

Il profite d’un voyage avec son père au Japon pour essayer de résoudre ce dilemme qui l’habite depuis toujours : «Qui suis-je?»

Entre une mère extravertie et un père «qui réfléchit beaucoup», Mamoru Vincent a toujours essayé de trouver sa place. Son père n’a jamais demandé la nationalité canadienne, tandis que sa mère ne parle pas japonais.

Il est bien parti étudier un an au Japon, mais, loin de la vision fantasmée qu’il s’en faisait, il a été confronté au rejet.

Le Franco-Manitobain questionne aussi ce que c’est de grandir dans une petite ville où il n’y a qu’un seul asiatique la ronde, alors qu’au Japon, on lui fait bien comprendre qu’il n’est pas considéré comme Japonais.

Dans le documentaire Hafu, Mamoru Vincent Blais-Shiokawa explore sa double identité, entre le Canada et le Japon.

Hafu permet de formuler et réfléchir à une question que doivent se poser bon nombre d’enfants de couples mixtes ou de nouveaux arrivants au Canada : qui sont-ils, quelle est leur place dans un monde aux multiples lectures? Comment appréhender les nuances d’une vie à l’intersection de deux cultures, sans savoir quelle direction prendre?

Pudique, le réalisateur laisse peu à peu tomber sa carapace devant la caméra. Un film sensible et initiatique, malgré une chronologie quelquefois décousue.

Hafu, réalisé par Mamoru Vincent Blais-Shiokawa, est disponible sur la plateforme TV5Unis.

Liane Roy est devenue la première Acadienne présidente de la FCFA en 2021.

Liane Roy a été réélue présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, lundi. Seule candidate à ce poste, elle l’occupe depuis 2021. Trois autres postes au conseil d’administration seront pourvus la semaine prochaine : 15 candidats y prétendent.

Présente au discours du Trône, elle n’a pas caché sa déception à propos de la place limitée de la francophonie dans celui-ci : «On n’en sait pas beaucoup plus sur la vision du premier ministre pour réellement promouvoir et renforcer la francophonie.»

À lire aussi : Discours du Trône : la francophonie minoritaire évoquée, mais «peu considérée»

Pour réaffirmer la souveraineté du Canada, le roi Charles III et la reine consort Camilla sont venus à Ottawa lundi et mardi. Le monarque a lu le discours du Trône, qui a ouvert la 45e législature et fixé les objectifs du nouveau gouvernement canadien.

Un exercice réussi, mais avec deux grands absents : la francophonie minoritaire et l’environnement.

Opposition : Le Bloc québécois était aussi absent au Sénat lors de la lecture du discours par le roi Charles III. Son chef, Yves-François Blanchet, a affirmé avec humour mercredi : «Le premier ministre conviendra avec moi que parfois, c’est plus clair quand on lit que quand on entend.»

Il a aussi pressé Mark Carney, critiqué pour ne pas avoir inclus la crise climatique dans le discours, de reconnaitre l’existence de celle-ci.

«Oui il y a une crise climatique, a répondu Mark Carney. Nous aurons cette discussion au G7, en Alberta (qui se tiendra la semaine prochaine, NDLR).»

C’est un Mark Carney calme et taquin qui s’est présenté mercredi pour sa première période de questions comme député et premier ministre.

Mark Carney a connu sa première période de questions à la Chambre des Communes, mercredi.

Taquinerie politique : Alors que le chef de l’opposition par intérim, le député Andrew Scheer, lui posait une question sur le budget, le premier ministre a répondu avec un sourire taquin : «Le chef de l’opposition est très occupé, il n’a pas pris le temps d’étudier de près le plan de 100 jours de l’ancien député de Carleton, qui ne comprenait pas de budget.»

Une flèche décochée à Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada, qui a perdu son siège aux Communes lors des dernières élections fédérales.

Mark Carney a ensuite égrené ses promesses de campagne, incluant la baisse d’impôts et les projets d’intérêt national.

Les conservateurs ont aussi profité du départ du premier ministre après la période de questions pour l’interpeller sur ses actifs dans des paradis fiscaux, questions que le leadeur du gouvernement en Chambre, Steven MacKinnon, a balayées avec ironie.

Les débats autour du discours du Trône se déroulent jusqu’au mardi 3 juin à la Chambre des Communes.

À retenir : Jeudi matin, le premier ministre Mark Carney a approuvé la décision d’un tribunal américain de bloquer les tarifs. Le Bloc a introduit un sous-amendement pour reconnaitre le «respect absolu des champs de compétence et des institutions du Québec et des provinces».

À suivre : La semaine prochaine, un comité décidera quand, avant la relâche du 23 juin, les quatre jours de travaux dédiés l’examen des fonds seront fixés.

Ce sont pendant ces travaux, appelés «les subsides», que le gouvernement demande au Parlement d’approuver des crédits pour respecter ses obligations financières et mettre en œuvre ses programmes.

Aussi, le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, a déposé mardi une motion en vue du dépôt d’un projet de loi concernant certaines mesures d’abordabilité pour les Canadiens, notamment la baisse d’impôt pour la classe moyenne. La motion sera étudiée après les débats sur le discours du trône.

Enfin, comme promis pendant sa campagne, le chef du Bloc québécois a déposé son projet de loi pour protéger la gestion de l’offre des négociations commerciales internationales. Celle-ci est une cible de Trump, qui souhaitait en mars imposer 250 % de droits de douane sur les produits laitiers canadiens.

Côté société civile : Mercredi, des médecins de retour de Gaza ont décrit aux journalistes ce qu’ils y ont vu et les blessures de Palestiniens et Palestiniennes, en majorité des enfants, qu’ils ont soignés après des frappes ou attaques de l’armée israélienne. «C’est un génocide», ont affirmé plusieurs médecins présents, tous traumatisés.

Des médecins tout juste revenus de Gaza ont décrit «l’horreur» qu’ils y ont vue, notamment à propos de la famine qui fait rage actuellement, notamment chez les enfants, et des blessures, mortelles ou à vie, physiques et psychologiques des Gazaouis.

Le lendemain, en conférence de presse, quatre organisations humanitaires internationales ont pressé le gouvernement du Canada de poser les «mesures concrètes» évoquées par le Canada – lors d’une déclaration commune avec le Royaume-Uni et la France – il y a 10 jours. Les deux autres pays ont imposé des sanctions, mais le Canada se fait attendre.

Elles ont affirmé que sur le terrain, la Fondation humanitaire de Gaza, un mécanisme d’aide imposé et «coordonné par Israël et les États-Unis, écarte les acteurs humanitaires expérimentés et impartiaux» et utilise la nourriture pour «attirer» et tuer des Palestiniens.

Côté politique : La députée du Nouveau Parti démocratique (NPD) d’Edmonton–Strathcona, Heather McPherson, a réintroduit la motion de son parti – déposée l’an dernier, mais jamais débattue – pour que le nouveau gouvernement canadien fasse pression pour un cessez-le-feu immédiat et la reconnaissance de l’État de Palestine.

Interrogée par Francopresse à ce sujet, la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, a évité les questions des journalistes à ce sujet, mercredi.

Le même jour, le porte-parole du Bloc québécois en matière d’Affaires étrangères et de droits de la personne, Alexis Brunelle-Duceppe, a publié une déclaration pour que Mark Carney «décrète des sanctions».

À lire : Le Canada évite une rapporteuse de l’ONU pour les territoires palestiniens

La députée du NPD du Nunavut, Lori Idlout, a demandé mercredi un débat d’urgence sur la santé et le bienêtre des enfants autochtones, afin de combler les «lacunes», a-t-elle déclaré, en vertu du respect du principe de Jordan.

Selon l’Encyclopédie canadienne, qu’il s’agit du «principe de l’enfant d’abord, qui garantit que les enfants des Premières Nations peuvent avoir accès aux mêmes services que les autres enfants du Canada».

Le principe de Jordan doit son nom à Jordan River Anderson, un enfant cri décédé à l’âge de 5 ans, après avoir attendu d’être approuvé pour des soins à domicile depuis l’âge de deux ans. Ces soins ne sont jamais arrivés «en raison d’un différend financier entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial».

L’urgence en question : La députée a rappelé que 141 000 enfants autochtones attendent des soins. Elle a aussi mis de l’avant que lors de la campagne électorale «les libéraux ont annulé le programme de dons alimentaires», dont environ 15 000 enfants inuits bénéficiaient.

Le président de la Chambre des Communes, Francis Scarpaleggia, a toutefois tranché que malgré cette «question importante et vitale», les critères n’étaient pas tous réunis pour en faire un débat d’urgence en Chambre.

Contacté par Francopresse, son bureau n’avait pas encore précisé les raisons de sa décision au moment d’écrire ces lignes.

À lire : «Forte et fière», la jeunesse autochtone fait entendre sa voix