La motion a été présentée par la ministre de l’Enseignement supérieur du Québec, Pascale Déry, et quatre membres de l’Assemblée nationale. Elle affirme le principe de la laïcité de l’État et la compétence provinciale exclusive en matière d’éducation supérieure pour justifier cette demande.

La représentante spéciale a récemment envoyé une lettre aux directions des établissements d’enseignement supérieur du Canada dans laquelle elle leur suggérait d’embaucher davantage de professeur·es arabes, palestinien·nes ou musulman·es pour enseigner.

Leur absence se fait notamment sentir au niveau de la diversité des points de vue sur les questions liées au pluralisme religieux.

Selon Amira Elghawaby, la présence de ces professeur·es permettrait aux universités d’aborder la relation du Canada à l’occupation de la Palestine par Israël sous des angles qui demeurent négligés. Les demandes de boycottage d’Israël, qui ont un soutien limité mais réel du milieu universitaire, pourraient aussi faire l’objet d’un examen plus approfondi.

Une autre motion contre la représentante spéciale, déposée le même jour à l’Assemblée nationale, demandait carrément l’abolition du poste de la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie.

Cette motion n’a cependant pas pu passer au vote parce que le parti Québec solidaire s’y est opposé parce que la Coalition Avenir Québec au pouvoir et le Parti Québécois ont refusé un amendement réclamant que le Québec se dote de son propre plan pour lutter contre l’islamophobie.

À lire : La loi 21 et l’Islamophobie

La seconde motion laisse toutefois voir la véritable cible de la première : non pas Amira Elghawaby ni ses propos, mais bien la lutte contre l’islamophobie elle-même.

Dès 2019, le premier ministre québécois, François Legault, affirmait qu’«il n’y a pas d’islamophobie au Québec». Il avait toutefois dû donner l’impression de se reprendre dès le lendemain, tout en maintenant «qu’il n’y a pas de courant islamophobe au Québec».

Par ailleurs, dès la nomination d’Amira Elghawaby au poste de représentante spéciale en janvier 2023, le gouvernement québécois avait demandé sa démission. C’était alors l’affirmation d’un sentiment antimusulman au Québec, lié à l’adoption de la Loi 21 et aux résultats d’un sondage d’opinion, qui avait choqué certains parlementaires de l’Assemblée nationale.

Leur riposte avait consisté à accuser Amira Elghawaby d’avoir des sentiments antiquébécois, mettant sur le même pied la simple critique d’une loi avec une peur et une haine pourtant présentes au Canada en général et d’une manière spécifique au Québec. Il y a déjà eu nombre de débats publics et parlementaires, ainsi que l’adoption de lois, sur le sujet.

Il est donc difficile de croire que la demande est une véritable réaction aux propos récents d’Amira Elghawaby. N’oublions pas que le gouvernement fédéral finance plusieurs services universitaires, des programmes de bourses d’études, des programmes de subventions de recherche ainsi que des postes par l’entremise des Chaires de recherche du Canada.

Plusieurs de ces services sont accompagnés de directives visant à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion dans la sélection des candidat·es et à l’embauche. Ces éléments pourraient tout aussi bien être la cible des élu·es du Québec.

Les critiques à l’endroit d’Amira Elghawaby se composent en fait de condamnations et de simples affirmations générales sans référence à des réalités concrètes.

Par exemple, en 2023, 200 personnalités avaient demandé que son poste soit aboli. L’un de leurs motifs visait l’emploi du terme «islamophobie», qu’elles jugeaient – à tort – être un terme militant.

Leur lettre présentait plusieurs des lieux communs des discours refusant la lutte contre l’islamophobie. Au contraire de leurs affirmations, dans les discours publics, toute critique de l’Islam n’est pas considérée comme étant islamophobe.

Nul ne demande que les préceptes de l’Islam soient respectés par les non-musulmans et nul ne demande que toute offense à l’Islam devienne un crime. Par ailleurs, les intégristes musulmans ne sont pas les principaux porte-paroles de l’État canadien sur la question de l’islamophobie.

La lettre affirmait faussement que la Loi 21 ne viserait pas les femmes musulmanes. Certes, la loi elle-même se présente comme générale, comme doit l’être toute loi.

Toutefois, son histoire, les circonstances de son adoption, ainsi que les personnes visées ou touchées par son application montrent que, si la loi s’applique bien à toute personne dans une situation d’autorité employée par l’État provincial, elle affecte d’abord et avant tout les femmes musulmanes et ne touche aucunement la grande majorité du reste de la population.

De tels faux débats et de telles accusations et demandes permettent tout simplement d’empêtrer les processus et d’empêcher les critiques ou la transformation des lois et des institutions. Ils dominent les échanges publics et masquent la réalité en empêchant de la nommer.

Le terme «islamophobie» renvoie pourtant à une réalité concrète.

Selon la sociologue Jasmin Zine de l’Université Wilfrid-Laurier, en Ontario, l’islamophobie est «une peur et une haine de l’Islam et des personnes musulmanes (et de celles perçues comme musulmanes) qui se traduisent en des actions individuelles et formes idéologiques et systémiques d’oppression qui soutiennent la logique et les motifs de relation de pouvoir spécifiques*.»

Il ne s’agit donc pas simplement d’une forme de discrimination ni de racisme, bien que des personnes perçues comme arabes soient souvent aussi perçues comme musulmanes et traitées comme telles.

L’islamophobie touche avant tout aux attitudes à l’égard de la religion. La lutte contre le racisme n’inclut donc pas automatiquement la lutte contre l’islamophobie.

Pour comprendre et agir sur ces actions et sur l’oppression systémique, nous avons besoin d’Amira Elghawaby, de son poste, et de la parole de personnes musulmanes.

Surtout, nous devons écouter les femmes musulmanes, qui ont diverses façons de vivre leur religion. Ce n’est qu’à partir de leur expérience et de leurs connaissances que nous pourrons mener une lutte contre l’islamophobie.

* Traduction libre de la définition incluse dans le livre de Jasmin Zine, Under Siege: Islamophobia and the 9/11 Generation, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2022, page 14.

Jérôme Melançon est professeur en études francophones et interculturelles ainsi qu’en philosophie à l’Université de Regina. Ses recherches portent notamment sur la réconciliation, l’autochtonisation des universités et les relations entre peuples autochtones et non autochtones, sur les communautés francophones en situation minoritaire et plus largement sur les problèmes liés à la coexistence. Il est l’auteur et le directeur de nombreux travaux sur le philosophe Maurice Merleau-Ponty, dont La politique dans l’adversité. Merleau-Ponty aux marges de la philosophie (MétisPresses, 2018).

L’annonce est tombée le 18 septembre : le nombre de permis délivrés aux étudiants étrangers – toutes langues confondues – va passer de 485 000 en 2024 à 437 000 en 2025. Il s’agit d’une baisse de 10 %.

En janvier, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada (IRCC), Marc Miller, avait annoncé une première baisse (d’environ 35 % par rapport à 2023) des visas délivrés aux étudiants étrangers.

Le ministre Miller, responsable de l’immigration fédérale, n’a pas directement répondu à la question de savoir si les nouvelles mesures concernant les étudiants étrangers affecteront l’immigration francophone.

Si le ministre avait assuré cet été un chemin plus facile vers la résidence permanente pour les étudiants étrangers francophones – en les excluant de cette mesure –, les institutions postsecondaires restent inquiètes des effets de ces annonces sur l’atteinte de la cible en immigration francophone en régions minoritaires.

Le gouvernement fédéral a établi en 2024 une cible de 6 % en immigration francophone.

À lire aussi : Ottawa fait sauter son plafond pour des étudiants étrangers francophones

Dans un communiqué, l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) dénonce la mesure au nom de ses 21 membres : «Il serait déplorable […] que les nouvelles réformes rendent hors d’atteinte l’objectif fixé dans la Politique en matière d’immigration francophone dévoilée plus tôt cette année.»

L’ACUFC avait déjà porté plainte contre IRCC au Commissariat aux langues officielles (CLO) au sujet de la réduction des étudiants étrangers annoncée en janvier.

Dans le même souffle, l’organisme s’inquiète des conséquences sur le nouveau Programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire, qui facilite l’accès à la résidence permanente, lancé en aout.

À lire aussi : Plafond d’étudiants étrangers : les établissements francophones portent plainte

Interrogé par Francopresse sur la légitimité des inquiétudes des institutions postsecondaires en milieu minoritaire, le ministre Marc Miller répond :

Il faut s’assurer que les institutions qui sont fragilisées, notamment les institutions francophones en situation minoritaire, aient cette priorité [de visas].

Le service de communication d’IRCC, également sollicité par Francopresse, n’a pas fourni plus de détails que le ministre.

Sa collègue Mona Fortier, députée francophone en situation minoritaire d’Ottawa–Vanier, a de son côté assuré «ne pas avoir la réponse» de l’impact de ces mesures sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM).

La professeure Luisa Veronis fait valoir que le gouvernement libéral veut «calmer le jeu» en restreignant le nombre de permis d’étude délivrés aux étudiants étrangers.

Pour la professeure agrégée de géographie et titulaire de la Chaire de recherche sur l’immigration et les communautés franco-ontariennes à l’Université d’Ottawa, Luisa Veronis, les dernières mesures annoncées restent «générales» et ne «tiennent pas compte des particularités des communautés francophones».

«En ce qui concerne […] l’immigration francophone, ces mesures auront un impact, croit-elle. Et nulle part elles ne mentionnent des exceptions, si ça va s’appliquer à la fois aux institutions francophones et anglophones.»

La chercheuse soutient que l’immigration francophone est entremêlée à plusieurs variables dans ces annonces.

«Il y a le besoin des communautés francophones, qui est [calculé] par rapport à leur démographie. Il y a les provinces qui ne financent pas assez les institutions d’éducation. Après, on a le ministère fédéral qui s’occupe de l’immigration.»

C’est plein d’acteurs avec plein d’intérêts différents. Certains ont des intérêts communs où les étudiants étrangers peuvent répondre à plusieurs besoins, des besoins financiers des universités et d’immigration francophone.

Le gouvernement libéral veut cibler les personnes qui viennent réellement étudier de celles qui utilisent la voie des études pour venir s’installer au Canada, a expliqué le ministre Miller en mêlée de presse. Il s’agit de la «double intention» à laquelle le fédéral souhaite mettre un frein.

Cette volonté politique est toutefois doublée d’une autre, celle de faciliter la voie vers la résidence permanente aux étudiants francophones en milieu minoritaire. C’est aussi ce que souhaitent les communautés francophones en dehors du Québec, d’où leur incompréhension au sujet de la dernière annonce.

Il faut faire comme toutes les autres universités, s’assurer que c’est ce genre d’étudiant qui va venir ici, pas nécessairement [ceux] réclamant l’asile.

Par rapport aux CLOSM, il assure que «plusieurs mesures au sein de notre gouvernement» sont prêtes à être déployées, essentiellement «un appui aux communautés francophones avec des institutions francophones».

Le ministère ne précise cependant pas la nature ni la distribution de cet appui allégué.

La professeure Luisa Veronis voit surtout dans ces nouvelles annonces «des démarches politiques» : «Toutes ces mesures sont en fait prises pour un peu calmer les Canadiens qui sont préoccupés au sujet du logement, du système de santé, puis tous les autres problèmes que nous avons dans le pays. Le gouvernement Trudeau […] a utilisé l’immigration pour cacher un peu ou pour subvenir à ces problèmes.»

«Depuis 2016, les littératures autochtones sont vraiment traduites de façon plus systématique, à raison de 25, 30 titres par année», remarque la professeure adjointe au Département de traduction et des langues de l’Université de Moncton, Arianne Des Rochers.

Un phénomène qui coïncide selon elle avec la publication du rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, en décembre 2015. «À partir de ces années-là, le grand public, les éditeurs, tout le monde s’intéressent beaucoup plus à ces enjeux et il y a une soif de littérature autochtone.»

La traduction joue un rôle crucial dans l’accès à ces œuvres en francophonie minoritaire, «parce qu’on n’a pas beaucoup d’auteurs autochtones de langue française», témoigne-t-elle.

À lire aussi : Les salons du livre, «principale porte d’entrée vers la littérature en français»

«Les littératures autochtones sont traduites vers le français au Canada à partir de 1970», explique Arianne Des Rochers. Elles se font ensuite plus rares, avant un regain dans les années 2010.

«On remarque un bond considérable en 2017 (12 traductions) et en 2018 (18 traductions), puis, à partir de 2019, le nombre monte en flèche : 30 traductions en 2019, 29 en 2020, 33 en 2021, 31 en 2022», détaille la spécialiste, qui a consacré une recherche sur le sujet.

Sur les 236 titres recensés par la chercheuse, 184 (78 %) ont été publiés entre 2016 et 2023, et seulement 8 avant 2000 (3,4 %).

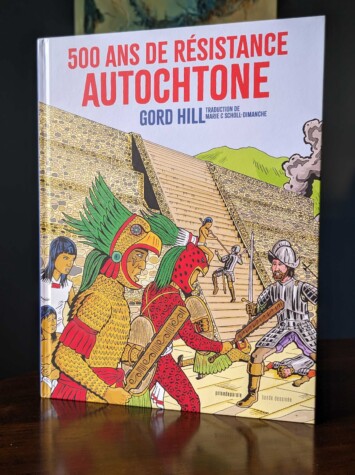

500 ans de résistance autochtone, de Gord Hill, retrace en bande dessinée l’histoire de la résistance des peuples autochtones des Amériques face à la colonisation européenne, mettant en lumière leurs luttes continues pour préserver leurs terres, leurs cultures et leurs droits.

Aux Éditions Prise de parole, en Ontario, les œuvres autochtones font depuis longtemps partie du catalogue. Ils ont ouvert la porte il y a 20 ans, avec la traduction du roman Kiss of the Fur Queen de Tomson Highway.

La tendance s’est ensuite affirmée. «À partir de 2017, 2018, on s’est mis à publier plus d’auteurs des premiers peuples», se souvient le codirecteur général, Stéphane Cormier, notamment des ouvrages de membres des nations anishinaabe et crie.

«Il y avait plein d’œuvres écrites en anglais qui n’étaient pas connues du lectorat francophone. Donc on s’est dit qu’on lui donnerait accès parce qu’il y a un très beau répertoire», poursuit-il.

La maison franco-ontarienne a depuis traduit différents genres : des romans, des livres pour enfants, mais aussi des bandes dessinées, comme 500 ans de résistance autochtone, de Gord Hill.

À lire aussi : Les éditeurs francophones tentent d’être à la page

«Même si on est une maison d’édition allochtone, on essaie d’être des bons alliés de la littérature autochtone, puis d’aider à faire connaitre toutes sortes de réalités à travers les traductions d’œuvres», déclare Stéphane Cormier.

L’éditeur souligne aussi l’importance de s’entourer de collaborateurs et collaboratrices autochtones ou de spécialistes, afin de s’assurer d’avoir des traductions qui respectent la culture de ces communautés.

Selon lui, l’intérêt croissant pour cette littérature découle d’une meilleure connaissance des Premières Nations, des Métis et des Inuit dans la société.

Arianne Des Rochers rappelle que la traduction de ces textes reste complexe, car elle nécessite de tenir compte du rapport des auteurs autochtones à l’anglais, «une langue coloniale qui leur a été imposée».

Le paysage littéraire autochtone s’est considérablement diversifié ces dernières années, avec de nouveaux thèmes comme la vie en milieu urbain ou les enjeux queers.

Ces textes ne se limitent plus aux récits traditionnels liés aux territoires, mais explorent des réalités contemporaines, comme les intersections entre identité autochtone et sexualité, souligne Arianne Des Rochers.

«Les littératures autochtones en ce moment sont vraiment axées sur le présent et l’avenir. C’est pour réitérer que le colonialisme a toujours cours, que ce n’est pas juste une question dans le passé, que c’est quelque chose qui se poursuit.»

On trouve aussi des œuvres «totalement d’imagination» ou encore des récits humoristiques, qui n’évoquent pas forcément des enjeux autochtones, ajoute Stéphane Cormier.

En Saskatchewan, les Éditions de la nouvelle plume explorent des projets d’ouvrages à destination des jeunes, notamment dans le cadre scolaire, pour mieux faire connaitre la réalité des Autochtones de l’Ouest et du Nord canadien.

En Saskatchewan, Laurier Gareau explore des textes autochtones à destination des établissements scolaires francophones, mais aussi des écoles d’immersion.

«C’est relativement nouveau et ça se fait aujourd’hui parce que, dans le contexte de réconciliation et les programmes d’enseignement qui visent à toucher cette question, ça devient nécessaire pour nous de produire du matériel des Premières Nations», commente le président de la maison d’édition, Laurier Gareau.

Les Éditions de la nouvelle plume ont pour l’instant publié deux livres d’auteurs autochtones : Corneille apporte la lumière, une légende inuite, de Brandy Hanna, et le roman graphique Trois plumes, de Richard Van Camp.

On essaie aussi d’intégrer du matériel qui toucherait les communautés métisses francophones de l’Ouest canadien.

Laurier Gareau est lui aussi dramaturge et a, entre autres, écrit une pièce de théâtre, La Nation provisoire, sur la bataille de Batoche, en 1885. Un évènement majeur de la Résistance du Nord-Ouest contre le gouvernement canadien, mené principalement par les Métis et leurs alliés des Premières Nations.

À lire aussi : Langues autochtones et réconciliation : «Qui fait le travail?»

À l’Île-du-Prince-Édouard, l’enseignante Julie Gagnon a cosigné le livre jeunesse La petite robe rouge avec l’autrice et poétesse mi’kmaw Julie Pellissier-Lush, publié par Bouton d’or Acadie.

Le texte évoque la question des femmes et jeunes filles autochtones disparues et assassinées, symbolisée par la robe rouge.

Lors d’une commémoration pour ces femmes, la francophone a été émue et a décidé d’imaginer une œuvre pour sensibiliser ses élèves à cette réalité.

Quel est le meilleur outil pour commencer une discussion? Et bien, c’est un livre.

«Mais cette histoire-là ne m’appartient pas», s’est dit Julie Gagnon, qui a alors proposé à Julie Pellissier-Lush de coécrire l’album avec elle. Le processus de création, qui a duré deux ans, a abouti à un livre trilingue – en français, en anglais et en mi’kmaw.

Au-delà de sa fonction pédagogique, Julie Gagnon espère que cet ouvrage sensibilisera le plus grand nombre de personnes, les jeunes comme les moins jeunes. L’occasion aussi de rappeler les liens qui unissent les francophones et les Mi’kmaq.

À lire aussi : Autochtones disparues et assassinées : les actions se font toujours attendre

Solidarité partagée

De fait, bien que différentes, les communautés francophones et autochtones partagent aussi «un lien», relève Arianne Des Rochers. La traduction croissante de titres autochtones vers le français témoigne d’après elle «d’une sorte de solidarité partagée en raison de la situation minoritaire».

Pour Stéphane Cormier, la littérature permet d’établir un dialogue «pour mieux se connaitre».

«Les maisons d’édition francophones en situation minoritaire sont certainement peut-être un peu plus outillées pour publier, éditer et traduire les littératures autochtones de l’anglais vers le français, ne serait-ce que par rapport aux postures vis-à-vis de la langue, de la normativité linguistique, de l’oppression linguistique.»

Aux yeux de Stéphanie Cormier, l’essor actuel de la littérature autochtone joue un rôle important dans le dialogue entre les peuples et les cultures : «La parole littéraire est un excellent outil de réappropriation.»

Il estime que les maisons d’édition en milieu minoritaire comme Prise de parole ont un rôle à jouer dans ce dialogue.

«On est deux minorités»

«On est deux minorités ici à l’Île-du-Prince-Édouard, alors on a quelque chose en commun», témoigne de son côté Julie Gagnon. Elle fait référence à l’assimilation, qui a empêché les Acadiens et les Mi’kmaq de parler leur langue.

Elle évoque aussi les traumatismes partagés, comme la déportation et l’arrachement de jeunes autochtones à leur famille.

On est deux communautés résilientes, puis c’est ça qui fait qu’on se comprend bien.

L’enseignante espère que La petite robe rouge résonnera bien au-delà des frontières de l’Acadie et du Canada. «Ce livre-là, c’est un point de départ. C’est comme une roche que tu lances dans un lac et là, ça commence à faire des cercles», qui formeront ensuite peut-être des vagues.

Le 7 septembre 2004 débutait à Ottawa les audiences publiques de la Commission d’enquête sur le Programme de commandites et les activités publicitaires, mieux connue sous le nom (heureusement abrégé) de Commission Gomery.

L’enquête publique, sous la présidence de John Gomery, juge à la Cour supérieure du Québec, avait été instaurée afin de faire la lumière sur ce qu’on a appelé le «scandale des commandites».

Dans son rapport, le juge Gomery décrivait le résultat de son enquête comme «une chronique déprimante des multiples carences constatées dans la planification déficiente d’un programme gouvernemental», révélant «une histoire de cupidité, de vénalité, d’inconduite au sein du gouvernement et d’agences de publicité», qui a entrainé un gaspillage de fonds «aux dépens des contribuables canadiens dont la colère et l’outrage sont légitimes».

Un bien triste constat pour un État de droit.

La genèse du Programme des commandites remonte au lendemain du deuxième référendum sur la souveraineté du Québec, tenu le 30 octobre 1995, lors duquel le «non» l’avait emporté de justesse.

Le premier ministre Jean Chrétien a été blâmé par la Commission Gomery, mais n’a pas fait face à des accusations.

À Ottawa, on craint qu’un autre référendum ne s’organise dans un avenir rapproché. Pour essayer de faire contrepoids à la montée nationaliste, le gouvernement fédéral libéral de Jean Chrétien s’active à trouver un moyen de promouvoir au Québec l’appartenance au Canada.

La solution mise de l’avant prend la forme du Programme de commandites, qui est mis en place au printemps 1996.

Ce programme devait officiellement servir surtout à «commanditer» des évènements culturels, sportifs et communautaires au Québec, c’est-à-dire à y faire paraitre de la publicité pour promouvoir le fédéralisme.

Les fonds pour payer ces contrats de commandite étaient versés par l’intermédiaire d’agences de publicité et de markéting privées. Beaucoup de fonds.

Il aura fallu un peu plus de trois ans et demi pour que le scandale éclate au grand jour. Le 31 décembre 1999, deux journalistes du Globe and Mail, Daniel LeBlanc et Campbell Clark, dévoilent les malversations du programme.

Au cours des trois mois suivants, ces journalistes publient des dizaines d’articles sur ce dossier. On y apprend par exemple qu’une des agences bénéficiaires, Groupaction, avait reçu trois contrats totalisant plus de 550 000 dollars pour produire trois rapports distincts. Or, les rapports remis aux journalistes étaient identiques.

Après d’autres révélations provenant de la couverture médiatique du dossier, le gouvernement fédéral, en mars 2002, demande à la vérificatrice générale, Sheila Fraser, d’enquêter sur les contrats octroyés à Groupaction.

Deux mois seulement suffisent à la vérificatrice générale pour remettre son rapport. Sheila Fraser a décelé de sérieux problèmes dans toutes les étapes de la gestion du Programme des commandites.

Le 1er novembre 2005, le premier de deux rapports de la Commission Gomery étalait toute l’ampleur du scandale des commandites.

La situation est grave au point où elle transmet le tout à la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Elle décide également d’entreprendre une enquête plus large et plus exhaustive sur cette affaire.

En novembre 2003, la vérificatrice générale produit son rapport annuel, consacré en bonne partie au Programme de commandites, et ce n’est pas glorieux. Elle qualifie de «troublant» ce qu’elle a constaté.

Sheila Fraser soulève un «non-respect généralisé» des règles dans l’octroi des contrats. Quant aux règles pour la sélection des agences, la gestion des contrats et autres, elles ont été, selon elle, «ignorées ou violées», incluant par des fonctionnaires.

Le programme a drainé 250 millions de dollars des coffres de l’État, dont 100 millions en honoraires et commissions versées aux agences.

Mais le rapport ne sera rendu public qu’en février 2004, car le premier ministre Jean Chrétien avait prorogé le Parlement le 12 novembre, alors qu’il s’apprêtait à laisser sa place à Paul Martin. Celui-ci est élu chef le 15 du même mois par environ 90 % des délégués libéraux réunis au congrès de direction du Parti libéral. Sheila Copps était la seule autre candidate en lice.

Assermenté le 12 décembre 2003, le nouveau premier ministre Paul Martin convoque son cabinet. La première décision du nouveau gouvernement sera d’abolir le Programme des commandites.

Entretemps, en septembre 2003, les premières accusations découlant de l’enquête de la GRC sur le Programme des commandites étaient tombées. En fin de compte, plusieurs individus écoperont de peine de prison, dont Jean Brault, président de l’agence Groupaction, mais aussi Paul Coffin, président de Coffin Communication, Charles Guité, le fonctionnaire responsable du programme, et plusieurs autres.

Le 19 février 2004, Paul Martin annonçait la création de la Commission Gomery. Durant neuf mois, de septembre 2004 à juin 2005, fonctionnaires, dirigeants d’agences de publicité et politiciens comparaitront lors des audiences télévisées qui parfois prendront des airs de roman-feuilleton.

Qui ne se souvient pas du témoignage de Jean Chrétien? C’était la première fois depuis John A. Macdonald (scandale du Pacifique) qu’un premier ministre canadien comparaissait lors d’une enquête publique.

Les audiences de la Commission Gomery ont révélé des malversations importantes concernant le Programme de commandites.

Pour répliquer au juge Gomery qui, lors d’une interview, avait qualifié de «petite politique de village» le fait que des balles de golf avaient été «commanditées» et portait un drapeau canadien, Jean Chrétien, fidèle à son style, avait sorti une balle de golf «commanditée» par la firme d’avocats Ogilvy Renaud, où travaillait l’ancien premier ministre conservateur Brian Mulroney et… la fille du juge Gomery.

Mais le magistrat aura le dernier mot. Le scandale est encore pire que l’on pensait.

Dans son premier rapport rendu public en novembre 2005, la Commission d’enquête dévoile au grand jour un stratagème de retour d’ascenseur : les agences qui recevaient des fonds publics pour organiser les contrats de commandite détournaient une partie des sommes dans les coffres du Parti libéral du Canada.

Le rapport révèle que plusieurs hauts responsables de l’aile québécoise de la formation politique avaient bénéficié de ces pots-de-vin.

L’ex-premier ministre Jean Chrétien lui-même, ainsi que son ancien chef de cabinet, Jean Pelletier, sont blâmés pour leur implication dans la sélection des agences et des évènements commandités. Mais ils ne feront pas face à des accusations.

Quant à Paul Martin, le juge Gomery l’exonère de tout blâme. Mais le mal politique est fait.

Paul Martin avait déclenché des élections plus tôt dans l’année et avait réussi à faire élire un gouvernement minoritaire. À la suite du rapport Gomery, les partis d’opposition font tomber le gouvernement moins d’un mois plus tard.

En janvier 2006, les conservateurs de Stephen Harper sont élus. Les libéraux sont chassés du pouvoir pendant près de 15 ans…

J’ai dévoré les trois romans ci-dessous en moins d’une semaine, c’est dire combien ils sont captivants. J’ai ensuite eu le plaisir d’en discuter avec les trois auteurs lors du Salon du livre du grand Sudbury, en Ontario. Que du plaisir!

Il s’agit d’abord du roman Le prince africain, le traducteur et le nazi de Didier Leclair, nom de plume de Didier Kabagema, paru aux éditions David et retenu pour le Combat national des livres de Radio-Canada de 2024.

Deux heures avant la fin de l’été de Sébastien Pierroz. Roman paru aux éditions David et finaliste au Prix du livre de la Ville d’Ottawa de 2024.

Finalement Welsford, de Claude Guilmain, un roman publié chez Prise de parole.

• • •

Le prince africain, le traducteur et le nazi est le dixième roman de Didier Leclair. C’est dire qu’en 23 ans comme auteur, il a appris à manier la plume avec dextérité. Il possède un style coulant qui rappelle les grands écrivains de feuilletons parisiens du XVIIIe siècle.

L’histoire se passe en 1941, dans un Paris occupé par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Dès les deux premiers chapitres, Didier Leclair met en scène ses trois principaux personnages. Le prince, Son Altesse Antonio Jose Henrique Dos Santos Mbwafu, est l’héritier d’un petit royaume angolais, le Kongo, autrefois colonie portugaise. Il étudie à Paris, mais en fait, c’est son traducteur, Jean de Dieu N’kuba, qui se présente aux cours en son nom.

Jean de Dieu est le fils d’un tirailleur sénégalais, venu combattre en Europe lors du premier conflit mondial, et d’une mère allemande. C’est d’ailleurs lui qui, le premier, rencontre le nazi, un certain major F. Baumeister.

Baumeister est convaincu que le prince est en réalité un contrebandier qui, avec la complicité de son père, le roi du Kongo, écoule clandestinement des diamants angolais sur le marché européen.

Au fil des pages, nous apprendrons que, là-dessus, il a tout à fait raison. Le problème, c’est que Baumeister veut récupérer les diamants pour son propre compte et au diable le Reich. Il veut cette fortune pour se sauver en Amérique du Sud avec sa nouvelle maitresse.

Un bel imbroglio qui se décline en un chassé-croisé dans Paris et au Portugal. Sans dévoiler la fin, je me contenterai de dire que le héros, c’est Jean de Dieu.

• • •

Deuxième roman de Sébastien Pierroz, journaliste et producteur au réseau de télévision ONFR+, Deux heures avant la fin de l’été est paru aux Éditions David et a été finaliste au Prix du livre d’Ottawa de 2024. Même s’il n’a pas l’expérience d’un Didier Leclair, Sébastien Pierroz a, comme lui, une plume coulante, journalisme oblige.

Ce roman est un peu plus compliqué que celui de Didier Leclair du fait que l’action s’y déroule en trois temps : 1976, 2001, 2020. Cela ne veut pas dire que la trame est difficile à suivre; Sébastien Pierroz réussit à nous entrainer dans ces trois périodes avec brio.

L’histoire débute en 2020 à Londres où Damien, fils d’une famille de Mongy, village près d’Annecy dans le sud-est de la France, s’est réfugié après la mort «accidentelle» de sa sœur Nadia en 2001.

Dès le deuxième chapitre, on apprend qu’une autre mort, celle de Claudia en 1976, était le résultat d’un viol. Un immigrant algérien, Arezki Hamani, sera trouvé coupable et passera 20 ans en prison.

En 2020, Damien revient à Mongy pour les funérailles de son grand-père. On rencontre sa famille – le frère Adrien, le père, la mère, l’oncle et la tante – qui tient une petite auberge. Dans ces rencontres, on sent bien les non-dits dans cette famille. En fait, dans toute cette petite localité.

Sébastien Pierroz insère même dans l’histoire une jeune Franco-Ontarienne, la journaliste Cristina Tremblay, qui a obtenu un stage au journal local de Mongy. On pourrait penser que l’apparition de ce personnage franco-ontarien est un peu factice, mais Cristina joue un rôle important dans le dénouement.

• • •

Publié aux Éditions Prise de parole, le roman Welsford, de Claude Guilmain, porte le nom d’un quartier du nord de Toronto qui a été aménagé dans les années 1960.

Ici encore, l’action se déroule en deux temps : 1969 et 2019. Le personnage principal, François, alias Frank pour les Anglais, est un ancien inspecteur-chef de la police locale. Il est parti en préretraite il y a quelques années, mais est encore consultant pour la police.

En 2019, les nouveaux propriétaires d’une maison de la rue Cassandra du quartier Welsford, qui s’embourgeoise, font démolir la vieille piscine derrière leur maison. Les travailleurs y découvrent un cadavre enseveli sous le ciment.

Or, dans les années 1960, Frank a grandi dans une maison juste en face de celle avec la piscine. Il s’y est baigné avec ses camarades à l’adolescence. Et surtout avec la fille des propriétaires de l’époque, la famille Martella.

Claude Guilmain nous trimbale dans le temps, entremêlant la quête de Frank pour identifier le cadavre et pour trouver le coupable avec des scènes de jeunesse dans ce quartier en plein essor.

Les pages du roman nous font revivre (ou, pour les plus jeunes, dépeignent) la musique et les films des années 1970, le premier alunissage, les soirées au resto de burgers, les premiers émois sexuels, les premiers joints fumés. C’est très bien ficelé.

• • •

La grandeur d’un roman se mesure peut-être par le sentiment qu’il laisse chez le lecteur quelque temps après sa lecture. Le mot qui me vient après Le prince africain, le traducteur et le nazi, c’est «libération». Libération dans le sens de libération de Paris, bien sûr, mais aussi la libération d’un jeune immigrant qui déjoue les nazis.

Pour Deux heures avant la fin de l’été, c’est plutôt l’expression «le temps fait son œuvre» qui décrit bien que, tôt ou tard, le bien finit par triompher sur le mal.

Et pour Welsford, c’est «nostalgie». Pour un babyboumeur comme moi, qui a vécu les années 1970, ce roman raconte parfaitement le décor de notre jeunesse.

Trois romans à lire.

Réjean Grenier a travaillé dans les médias pendant 47 ans, comme journaliste, rédacteur principal à Radio-Canada/CBC, éditeur et propriétaire d’un journal et d’un magazine, et éditorialiste. Il a présenté une chronique littéraire sur les ondes de Radio-Canada pendant cinq saisons. Il est un avide lecteur depuis l’âge de 12 ans. Il a grandi dans un petit village du Nord de l’Ontario où il n’y avait pas de librairie, mais il a rapidement appris où commander des livres. Son type d’ouvrage préféré est le roman puisqu’«on ne trouve la vérité que dans l’imaginaire».

Le président de la France, Emmanuel Macron, a été reçu par Justin Trudeau à Ottawa mercredi et jeudi, puis à Montréal, en marge de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies, qui s’est tenu cette semaine à New York.

Au menu des discussions entre les deux chefs d’État : un appel conjoint à un cessez-le-feu immédiat de 21 jours à la frontière israélo-libanaise et à un cessez-le-feu à Gaza.

Ils se sont également engagés à conclure un Protocole d’entente Canada-France sur la Cité internationale de la langue française, en vue du prochain Sommet de la Francophonie les 4 et 5 octobre, en France.

Les deux dirigeants ont aussi évoqué l’Accord économique et commercial global (AECG), plus connu sous son acronyme anglais, le CETA. Ce traité de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne a été conclu en 2013.

Il vise notamment à réduire les droits de douane sur plusieurs services et produits et instaure un tribunal commercial européen sur les entreprises qui souhaitent investir au Canada. Mais cet accord est loin de faire l’unanimité, notamment en France, où les sénateurs ont voté contre sa ratification il y a quelques mois.

L’intelligence artificielle était également à l’ordre du jour.

Le Commissariat aux langues officielles (CLO) recommande à la Commission sur l’ingérence étrangère de traduire et publier ses documents dans les deux langues officielles, en français et en anglais. Sinon, elle enfreint la Loi sur les langues officielles.

Les documents déjà publiés sur le site doivent également être vérifiés pour que la Commission respecte la Loi.

Le rapport du CLO est le fruit d’une enquête réalisée après avoir reçu une plainte du sénateur conservateur Claude Carignan.

L’étude sur les soins dans la langue de la minorité menée par les sénateurs du Comité des langues officielles a fait ressurgir cette semaine des témoignages de professionnels de la santé. Ces derniers rappellent que les provinces ne sont pas toutes en mesure d’accueillir des professionnels qui ne sont pas certifiés dans leur province.

En outre, les témoins, essentiellement des psychologues et des physiothérapeutes, ont assuré qu’il y a un manque de cursus en français dans plusieurs provinces pour former les membres de ces corps de métiers.

Par ailleurs, les examens ne sont pas offerts en français, à l’exception du Québec.

«Des malentendus du fait de la langue peuvent conduire à des diagnostics erronés, des échecs empathiques et des relations thérapeutiques insuffisantes», a commenté la présidente de la Société canadienne de psychologie, Anita Gutpa, devant les sénateurs lundi.

À lire aussi : Santé en français au Canada : «Deux poids, deux mesures»?

L’incapacité de la gouverneure générale inuite Mary Simon de soutenir une conversation en français a de nouveau fait réagir cette semaine.

En visite mardi au Québec, elle a seulement fait ses salutations en français, déclenchant le malaise chez les francophones, alors qu’elle avait promis d’apprendre la langue lors de sa nomination par le premier ministre Justin Trudeau, en 2021.

Le français de la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a fait de nouveau parler, trois ans après sa nomination par Justin Trudeau.

Les libéraux l’ont soutenue en mêlée de presse, même si certains, comme le député francophone néoécossais Darrell Samson, souhaiteraient voir «plus de progrès».

À lire aussi : Mary Simon entre en poste et s’engage à apprendre le français

Suze Youance est une Canadienne d’origine haïtienne qui siègera au Sénat dans le groupe d’indépendants.

Arrivée au Canada en 2006, elle a œuvré dans le domaine de l’ingénierie et enseigne depuis à l’École de technologie supérieure de Montréal.

Avec des élections fédérales dans l’air, Justin Trudeau a rempli le dernier siège vacant du Québec au Sénat. Il en reste désormais quatre : deux pour la Colombie-Britannique, un pour le Nunavut et un pour l’Ontario.

La motion de censure déposée mardi matin par le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, n’a pas entrainé la chute du gouvernement de Justin Trudeau.

Les Parti libéral, le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Bloc québécois l’ont tous rejetée : 211 députés ont voté contre et 120 ont voté pour.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a donné au gouvernement fédéral jusqu’au 29 octobre pour que la sanction royale soit apposée sur deux de ses projets de loi.

Le Parti conservateur a déposé une deuxième motion de censure jeudi, dont le texte est cette fois plus partisan. Le vote est prévu pour la semaine prochaine.

Justin Trudeau n’a pas répondu directement à l’ultimatum lancé par le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, à son attention, mercredi à la Chambre des Communes.

Ce dernier a donné au gouvernement fédéral jusqu’au 29 octobre pour que la sanction royale soit apposée sur deux projets de loi du Bloc : la hausse de pension des Canadiens de 64 à 75 ans (C-319) et le retrait de la gestion de l’offre de toutes négociations commerciales internationales (C-282).

Sans cela, le Bloc québécois n’hésiterait pas à appuyer une motion de censure à son encontre du gouvernement.

À lire aussi : Peu de francophonie et beaucoup d’élections au menu des partis fédéraux

Le député libéral d’origine libanaise Fayçal El-Khoury a fait une sortie mercredi devant la presse pour demander l’arrêt de la guerre au Liban et en Palestine.

Le ministère Affaires mondiales Canada a confirmé mercredi la mort de deux Canadiens d’origine libanaise lors de bombardements israéliens au Liban. Hussein Tabaja et sa femme, Dwad Tabaja, étaient deux retraités qui ont vécu à Ottawa.

Explosions de téléavertisseurs et de talkiewalkies, éliminations de chef militaire, frappes aériennes : ces derniers jours, Israël a multiplié les opérations visant des membres du Hezbollah, mouvement islamiste chiite, au Liban.

Mercredi, le député libéral d’origine libanaise Fayçal El-Khoury a fait une sortie devant les journalistes pour demander l’arrêt «la mort de victimes innocentes» de la guerre entre Israël et le Hezbollah.

Il a également demandé son gouvernement et aux Nations Unies d’agir pour une solution a deux États entre Israël et la Palestine.

Pour l’instant, aucun plan concret d’évacuation des Canadiens au Liban n’est prévu. La ministre fédérale des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a demandé aux ressortissants sur place de «revenir par voie commerciale», car «le Canada ne contrôle pas ce qui se passe sur le terrain».

«Je suis constamment confronté au manque de données sur les francophones en situation minoritaire», regrette le titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques de l’Université d’Ottawa, François Larocque.

Il y a quelques années, le professeur de droit a tenté d’obtenir, en vain, des renseignements sur le nombre de juges fédéraux bilingues exerçant au Canada. «Ce sont des informations d’intérêt public, liées à l’obligation fédérale de fournir une justice dans les deux langues officielles, et, pourtant, ça s’est révélé impossible à obtenir», déplore-t-il.

«À cause du manque de ressources financières et de personnel dans nos universités, c’est difficile de faire de la recherche pour produire des données sur la francophonie», dénonce l’historienne Valérie Lapointe-Gagnon, en Alberta.

Le juriste considère qu’il ne s’agit pas d’un «désintérêt intentionnel» : «Les autorités ne comprennent simplement pas le plein intérêt de ces données.»

À Edmonton, la professeure d’histoire à la Faculté Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, Valérie Lapointe-Gagnon, est aux prises avec les mêmes difficultés.

«Nous sommes obligés de produire les données, car elles n’existent pas. Dans l’Ouest, le récit historique est très anglodominant, les voix minoritaires comme celles des francophones sont effacées et on doit les ramener à la surface», explique l’historienne.

Le peu de ressources humaines et financières allouées aux établissements postsecondaires francophones complique encore plus son travail.

Valérie Lapointe-Gagnon prend en exemple les archives de la Faculté Saint-Jean, transférées dans les locaux de l’Université de l’Alberta, sans qu’aucun archiviste maitrisant le français n’y soit affecté.

À lire aussi : La recherche scientifique en français, «un défi»

En 2015, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a proclamé le 28 septembre Journée internationale de l’accès universel à l’information. En 2019, c’est au tour de l’Assemblée générale des Nations Unies de reconnaitre officiellement cette journée.

L’objectif est de sensibiliser les citoyens à leur droit d’accéder à l’information détenue par les institutions gouvernementales. Elle vise aussi à promouvoir la liberté d’information comme fondement de la démocratie et de la bonne gouvernance.

Aux yeux du directeur général de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML), Éric Forgues, ce manque de données publiques peut compromettre «l’épanouissement» des communautés. «On doit connaitre leurs besoins pour élaborer des politiques pertinentes en immigration, en santé, en éducation, et tout ça suppose des données.»

Pour le juriste François Larocque, la responsabilité de recueillir des données incombe à l’ensemble de la fonction publique fédérale et pas seulement à Statistique Canada.

Ottawa semble avoir pris conscience de cette problématique, comme en témoignent certaines dispositions de la toute nouvelle Loi sur les langues officielles. Le texte engage le gouvernement fédéral à produire et à diffuser plus d’informations sur la francophonie en situation minoritaire.

En vertu de la loi, Statistique Canada doit également bonifier les informations sur les communautés francophones hors Québec recueillies lors du recensement. Pour la première fois en 2021, l’agence fédérale a intégré de nouvelles questions liées à la langue dans le dénombrement de la population.

«Ce sont des signaux très encourageants, ça permet de mieux identifier les nouvelles tranches de personnes potentiellement ayants droit, le nombre d’enfants admissibles dans les écoles», salue Éric Forgues.

«C’est important, car les provinces calculent leurs budgets en fonction de ces données», précise François Larocque.

Statistique Canada réalise aussi ponctuellement des enquêtes sur la population de langue officielle en situation minoritaire. Les résultats de celle effectuée en 2022 devraient être accessibles d’ici le début de l’année prochaine.

À lire aussi : Un plus pour les francophones dans le Recensement 2021

L’organisme mène enfin de nombreuses recherches sur des enjeux sociétaux, économiques ou encore liés à la santé. Cependant, malgré de récents efforts pour inclure des variables linguistiques, ces enquêtes négligent les questions sur la langue, estime Éric Forgues.

«Les francophones en situation minoritaire vivent souvent dans de petites communautés, qui se retrouvent sous-représentées dans les échantillons, c’est difficile de faire des analyses», ajoute-t-il.

L’autre défi reste celui de la découvrabilité, autrement dit, réussir à trouver les bonnes données quand elles existent. Le public et les chercheurs doivent naviguer à travers les méandres du site Internet de Statistique Canada et réussir à dénicher et comprendre les informations, qui ne sont pas toujours présentées de façon intelligible.

Il y a un potentiel énorme, mais c’est comme repérer une aiguille dans une botte de foin, c’est très facile de se perdre dans la masse de données.

Surtout, les informations publiées ne sont pas nécessairement pertinentes. Éric Forgues n’hésite pas à parler de «fossé» : «Ça donne souvent des tendances générales, mais ça ne répond pas aux besoins spécifiques des communautés, ce n’est pas à la bonne échelle géographique.»

L’ICRML est régulièrement obligé de payer Statistique Canada pour accéder à des données plus appropriées.

«Ça représente un cout non négligeable. Idéalement, ça devrait être gratuit, en particulier pour des données essentielles comme le portrait des enfants admissibles dans un district scolaire», plaide Éric Forgues.

À lire aussi : Une enquête pour cerner les besoins des communautés linguistiques minoritaires

Pour les chercheurs interrogés, la collecte de données ne doit pas seulement reposer sur les épaules de Statistique Canada.

Le chercheur Éric Forgues critique un double problème de découvrabilité et de manque de pertinence des données publiées sur le site Internet de Statistique Canada.

«C’est une obligation transversale qui pèse sur l’entièreté de la fonction publique fédérale, sur tous les ministères», insiste François Larocque, qui évoque également «la mine d’or d’informations» que représente le travail d’archivage de la Bibliothèque du Parlement du Canada.

En revanche, au niveau des provinces, la situation est plus critique. À part au Québec, il n’existe pas d’équivalents provinciaux de Statistique Canada.

«On ignore souvent ce qui existe comme données dans les provinces, elles ne sont pas nécessairement publiques ou alors réservées à des initiés», observe Éric Forgues.

En Ontario, François Larocque a par exemple dû déposer plusieurs demandes d’accès à l’information auprès du gouvernement provincial. Découragé face à un véritable parcours du combattant, il lui est arrivé d’abandonner plusieurs requêtes.

Selon l’universitaire, le manque de personnes bilingues dans la fonction publique ontarienne capables de traiter correctement la demande et de mener la recherche en français constitue le nœud du problème.

À lire aussi : Incapables de travailler dans leur langue, des fonctionnaires quittent

L’environnement a toujours été dans la liste des priorités de Francopresse. Ce qui a mené à la rédaction d’articles et de dossiers autour de ce thème.

Pour notre récent dossier sur l’écoanxiété, nous avons réfléchi à notre propre rôle dans la diffusion de l’information sur les changements climatiques. Notre couverture était-elle trop négative? Contribuait-elle à l’écoanxiété? Avait-elle des angles morts?

Nos questions nous ont menés à Covering Climate Now (CCNow), un collectif international de journalistes créé aux États-Unis en 2019 pour améliorer la couverture de la crise climatique.

Cet été, Francopresse est devenue l’un de leurs partenaires canadiens, rejoignant nos collègues de L’Aurore boréale comme seuls médias francophones de l’extérieur du Québec membres du collectif.

À lire : Écoanxiété : le rôle crucial des médias face à la crise

Prédire l’avenir avec précision est une tâche impossible. Mais les premières prédictions des scientifiques par rapport à l’accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère – faites il y a déjà quelques décennies – se réalisent devant nos yeux, et ce, de plus en plus souvent. Impossible de les ignorer.

Selon le cofondateur et directeur exécutif de CCNow, Mark Hertsgaard, les médias doivent parler du climat de la même manière qu’ils ont couvert la pandémie de COVID-19 : comme une urgence mondiale.

La francophonie canadienne restera, bien entendu, la raison d’être de Francopresse. Mais cette francophonie est, elle aussi, touchée par l’augmentation de l’intensité des incendies de forêt, les tempêtes, les inondations et la montée du niveau des océans.

Sans oublier que ces catastrophes ont des conséquences sur le territoire, l’économie, la santé mentale et physique des francophones comme des autres.

CCNow encourage aussi à mettre de l’avant les bonnes nouvelles. L’augmentation de la production électrique avec des énergies renouvelables est justement une de ces bonnes nouvelles qui donne un peu d’espoir.

Covering Climate Now offre des ressources pour que les journalistes qui s’intéressent aux questions climatiques aient un point de départ à leurs réflexions et leurs recherches.

C’est aussi un réseau d’échanges. Tous les journalistes membres peuvent participer au groupe de discussion où des idées de sujets et des sources sont mises en commun. Où il est possible de poser des questions et d’échanger avec d’autres journalistes, entre autres.

Ne parlait-on pas de «réchauffement climatique» il y a quelques années? Comment en est-on venus à parler de «changements climatiques»?

Les climatosceptiques avancent que ce changement dans le lexique est une preuve que le réchauffement des températures n’existe pas. Qu’il y a encore des jours très froids en hiver!

Ils (toujours difficile d’identifier qui se cache derrière ce «ils» utilisé par les conspirationnistes) ont donc changé le nom pour essayer de nous convaincre sans preuve, clament ces personnes qui mettent en doute ou même réfutent l’existence de la crise climatique.

Pourtant, le changement vient d’un stratège républicain. Dans une note de service secrète de 2002, Frank Luntz soulignait que le président George W. Bush et les républicains étaient vulnérables sur la question climatique. Il a proposé d’utiliser «changements climatiques» au lieu de «réchauffement climatique», parce que c’était «moins effrayant».

Les analyses des discours du président avant et après 2002 révèlent d’ailleurs que le vocabulaire sur la question a effectivement changé.

Dans la communauté scientifique, l’expression «changement climatique» est tout de même plus souvent utilisée, parce qu’elle décrit mieux les effets d’augmentation des extrêmes causés par les gaz à effet de serre.

La notion qu’ils sont «causés par l’humain» y est de plus en plus souvent attachée tandis que «réchauffement climatique» est davantage utilisé pour parler plus spécifiquement de la hausse des températures à la surface de la planète.

Il y a d’autres points de comparaison entre la pandémie de COVID-19 et le réchauffement climatique.

Selon les sondages américains de mars 2020, date qui marque l’arrivée de la pandémie sur le continent nord-américain, peu de gens étaient inquiets d’être infectés par la maladie au cours des premières semaines. Mais à mesure que des personnes de leur entourage contractaient le virus, le niveau d’inquiétude grimpait.

Notre anxiété face aux changements climatiques suit la même logique. Tant que notre ville, nos proches ou nous-mêmes ne semblons pas être directement touchés, nous avons l’impression que nous serons à l’abri du pire. Que c’est pour les autres.

Pourtant, le Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. Les incendies de forêt des dernières années sont un bon indice que nous sommes tous plus près des effets que nous voulons l’admettre.

Il y a plus d’une route devant nous pour éviter le pire – ou non – et nous adapter. Ces routes mènent parfois à de mauvaises nouvelles, mais de plus en plus souvent à de bonnes nouvelles. Ce sont toutes ces voies que Francopresse explorera.

À lire : Incendie de Jasper : les braises sont encore chaudes