FRANCOPHONIE

Le gouvernement a annoncé un investissement de 900 000 $ – soit 300 000 $ par année pendant 3 ans – destiné à soutenir le Service d’aide à la recherche en français (SARF) de l’Acfas.

Augmentation : Le SARF a reçu 118 000 $ en 2023-2024 et 267 000 $ pour 2024-2025, selon les informations obtenues par Francopresse, il s’agit donc d’une augmentation.

À lire aussi : Recherche en français : l’Acfas déplore le «manque de respect» de deux ministres

À travers le SARF, l’Acfas accompagne les chercheurs des communautés francophones minoritaires du pays pour leurs soumissions de demandes de financement; recruter et former pour renforcer l’expertise et l’accompagnement offerts aux chercheurs; offrir un service d’appui pour la recherche post-octroi; promouvoir activement le SARF au Canada et mobiliser les communautés scientifiques francophones en situation minoritaire.

Lors du Comité permanent des langues officielles mardi, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSFCB) a fait valoir que les fonds fédéraux destinés à l’enseignement en français de langue première restaient inférieurs à ceux alloués à l’immersion dans leur province et dans quelques autres.

En outre, il affirme que le ministère fédéral Patrimoine canadien manque à ses obligations de consultation et de reddition de compte de la province de la Colombie-Britannique dans l’attribution de fonds censés aller au CSFCB.

Les fonds de la province ont également été impossibles à retracer, alors qu’il est écrit dans l’entente entre les gouvernements fédéral que provincial que chaque palier doit fournir la même somme (clause «matching»), soit 6 millions de dollars par an pour la plus récente entente.

La cheffe et seule députée du Parti Vert a finalement appuyé le budget lundi, notamment pour éviter des élections fédérales.

CANADA

Lundi soir, le gouvernement libéral de Mark Carney a survécu une troisième fois en quelques jours à un vote de confiance, alors que quatre députés se sont abstenus de voter contre, lundi soir.

Pas d’élections : Le spectre du déclenchement d’élections fédérales sept mois après les dernières planait en raison de l’incertitude précédant le vote. Sans appuis ou abstention d’au moins quatre députés des oppositions, le budget aurait été défait.

Finalement, les conservateurs Matt Jeneroux et Shannon Stubbs n’étaient pas en Chambre pour voter. Le premier a démissionné du caucus la semaine dernière et la seconde était absente pour raisons médicales. Lori Idlout et Gord Johns du Nouveau Parti démocratique (NPD) se sont aussi abstenus. La cheffe du Parti vert, Elizabeth May, a appuyé le budget.

Le ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l’Unité de l’économie canadienne, Dominic LeBlanc, a affirmé que la tombée de plusieurs barrières commerciales entre les provinces et territoires offrira «aux Canadiens et Canadiennes un meilleur accès aux produits fabriqués au Canada et davantage de possibilités de croissance aux entreprises canadiennes».

Lundi, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il supprime les obstacles fédéraux au commerce intérieur et à la mobilité de la main-d’œuvre afin de stimuler l’emploi, la croissance des entreprises et le choix des consommateurs.

Ce que ça change : La Loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d’œuvre permettra la reconnaissance fédérale des biens et services conformes aux normes provinciales ou territoriales et la reconnaissance fédérale des travailleurs détenteurs de licence ou de permis dans une province ou un territoire pour exercer des professions comparables. L’application finale de la Loi via un règlement sera faite «prochainement», selon le gouvernement.

Ces mesures devraient réduire les formalités administratives et les chevauchements règlementaires.

La Loi et le règlement entreront en vigueur le 1er janvier 2026, a précisé le gouvernement par communiqué.

Accord : L’annonce ci-dessus a été confirmée mercredi par un accord entre toutes les provinces et tous les territoires qui entrera en vigueur en décembre. Grâce à cet accord, annoncé en Colombie-Britannique par le ministre provincial de l’Emploi, Ravi Kahlon, les produits jugés sécuritaires dans une province pourront désormais être commercialisés ailleurs au pays, sans démarches supplémentaires.

Des milliers de produits sont concernés, tels que des vêtements, des jouets, des véhicules et des technologies de la santé, tout en excluant certains articles comme les aliments, l’alcool et le tabac.

À lire aussi : Les limites du commerce interprovincial au Canada

Les sénateurs ont adopté des amendements au projet de loi S-2, visant à simplifier la transmission du statut de membre des Premières Nations entre les générations et à corriger des inégalités de la Loi sur les Indiens.

Contrairement à la recommandation du gouvernement fédéral, ils ont supprimé la règle d’exclusion de la deuxième génération, optant pour une règle du parent unique permettant à un enfant d’hériter du statut même si un seul de ses parents est inscrit.

Cette modification répond aux demandes de nombreux chefs et Premières Nations, qui craignaient que la règle de deuxième génération prive certaines personnes et communautés de leurs droits.

Prochaine étape : Ce projet de loi doit maintenant être adopté par la Chambre des communes avant de devenir loi. Certains députés, comme le mi’kmaw Jaime Battiste, ont exprimé des réserves sur les changements apportés.

Selon des informations publiées par le Globe and Mail, Ottawa et l’Alberta seraient en pleines négociations pour construire un pipeline de l’Alberta à la côte de la Colombie-Britannique. Rien n’est toutefois définitif.

Le hic : L’Alberta aura la difficile tâche de convaincre le gouvernement néodémocrate de David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique, pour que le projet se concrétise.

Ce dernier a appuyé un moratoire pour éviter que des pétroliers de plus de 12 500 tonnes s’arrêtent ou déchargent leurs cargaisons dans les ports de la province. De nombreux chefs et communautés des Premières Nations appuient cette position.

La Colombie-Britannique propose plutôt d’augmenter la capacité de l’oléoduc Trans Mountain, a également rapporté le Globe and Mail.

Jenny Kwan, députée du NPD pour Vancouver-Est, a vu son projet de loi sur la fin de l’exception américaine dans le contrôle renforcé des exportations d’armes et la transparence de ces exportations être tiré au sort. Le débat qui entoure C-233 a commencé cette semaine.

INTERNATIONAL

Mardi, une coalition d’organismes canadiens qui luttent pour la liberté de la Palestine a publié un nouveau rapport qui affirme que le Canada continue de permettre le transfert de pièces d’armement vers Israël en passant par les États-Unis, malgré l’annonce d’une pause dans les exportations.

Le document décrit une défaillance systémique qui laisse circuler sans véritable contrôle des composants canadiens intégrés aux F-35 et à des bombes lourdes utilisées à Gaza, ainsi que du TNT européen transitant par le Canada vers les fabricants américains.

Les auteurs soutiennent que cette pratique rend le Canada complice du génocide en Palestine et contredit les déclarations officielles du gouvernement, qui affirme depuis 2024 que le Canada n’exporte pas d’armes à Israël.

La coalition d’organismes demande un embargo total et immédiat sur les armes entre le Canada et Israël.

Un projet de loi porté par le NPD : En réponse, la députée Jenny Kwan propose de supprimer l’exemption américaine dans le régime de contrôle des exportations et de renforcer la transparence sur les contrats militaires. Le débat a commencé mercredi en Chambre.

Plan de «paix» de Trump à Gaza

Lundi, le Conseil de sécurité de l’ONU a voté pour le plan de paix de Donald Trump et le déploiement d’une force internationale.

Depuis le cessez-le-feu proclamé dans la foulée de l’annonce de ce plan à la mi-octobre, plus de 240 Palestiniens et Palestiniennes, dont de nombreux enfants, ont été tués par l’armée israélienne. La violence dans les colonies de Cisjordanie se poursuit.

Lors du comité permanent des langues officielles du 18 novembre, les témoins semblaient fatiguées de répéter qu’il est difficile d’enseigner en français dans les provinces et territoires en dehors du Québec.

Marie-Pierre Lavoie, présidente du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSFCB), a présenté un mémoire qui retrace l’inégalité des fonds attribués par le gouvernement fédéral et celui de leur province entre l’enseignement en français langue première et l’immersion.

En marge du comité des langues officielles, Marie-Pierre Lavoie raconte s’être fait dire en 2016 par la Cour suprême de la Colombie-Britannique qu’il n’était pas si important que ça d’avoir des écoles secondaires francophones, parce que les francophones allaient être «assimilés de toute façon». «Ça vient nous chercher», affirme-t-elle.

Un manque de 6 millions $ par an

Elle a affirmé aux députés du comité que le conseil scolaire ne recevait pas une contribution équitable de la province, malgré la clause dite de «matching». Cette clause, présente dans l’entente entre le fédéral et la Colombie-Britannique, stipule que la province devait remettre la même somme que le fédéral au CSFCB, soit environ 6 millions de dollars par année.

Mais ce n’est pas toujours possible de connaitre le montant exact, car la reddition de compte des provinces auprès de Patrimoine canadien est quasi-inexistante, fait valoir le Conseil.

«On reçoit 38 % de ce que la province reçoit dans le cadre du Programme de langue officielle pour l’enseignement (PLOÉ). Rien n’est clair. On pose des questions et on ne nous répond jamais clairement», déplore Marie-Pierre Lavoie en comité.

«On attend les règlements», résume-t-elle. Tout comme la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), également témoin ce jour-là en comité.

Et leur attente se focalise en particulier sur le règlement la partie VII de la Loi sur les langues officielles modernisée en 2023. Les organismes soutiennent que le règlement devrait exiger une reddition de compte financière précise de la part des province en ce qui concerne l’attribution de l’argent du fédéral aux conseils scolaires francophones.

PCH manque chroniquement à ses obligations

Patrimoine canadien (PCH) signe et administre les ententes du Programme de langue officielle pour l’enseignement avec les provinces et territoires et distribue les fonds.

Selon le CSFCB et le commissaire, le ministère n’a pas été en mesure de démontrer qu’il a effectué une analyse d’impact pour déterminer si ses actions ou ses oublis, dans le cadre des ententes, avaient causé un préjudice ou non. Ni s’il avait analysé les besoins de mesures positives pour l’épanouissement de la communauté francophone concernée.

Une situation similaire se déroule actuellement à Terre-Neuve-et-Labrador. Le conseil scolaire francophone de cette province attend un jugement de la Cour fédérale.

Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique a déposé une plainte auprès du Commissaire aux langues officielles pour cette raison. Ce dernier a conclu, dans un récent rapport obtenu par Francopresse, que PCH ne s’était pas acquitté pleinement de ses obligations de consultation et d’étude d’impact.

PCH a bien donné la responsabilité à la Colombie-Britannique de consulter les communautés francophones sur ses besoins en termes de financement à l’éducation en français. Cependant, il n’a pas exercé un contrôle suffisant pour s’assurer que la province s’acquitte de cette tâche en bonne et due forme, conclut le commissaire.

Il recommande l’intégration de mesures positives pour soutenir les engagements énoncés dans les paragraphes qui touchent à l’appui du développement des minorités linguistiques à la protection du français dans la loi.

Enfin, le commissaire demande d’adopter, au besoin, des mesures d’atténuation qui permettront de réduire «tout impact négatif» sur ces engagements.

Travailler avec les conseils scolaires directement

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, également témoin en comité le 18 novembre, a demandé par la voie de sa présidente, Nicole Arseneau-Sluyter, de permettre d’établir des ententes directes entre le gouvernement fédéral et les conseils scolaires de langue française.

Ces derniers ont «les mêmes compétences d’administrer l’argent que n’importe quelle institution dans la province!», a-t-elle rappelé.

Ce serait une façon de supprimer un intermédiaire qui n’assure pas la distribution des fonds correctement, selon la présidente de l’organisme.

Cette dernière a aussi affirmé que dans la ville de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, 1000 francophones ont été recensés comme ayants droit, mais leurs enfants n’ont pas accès à l’enseignement dans leur langue.

«Je peux vous assurer que le français sera en dessous de 30 % au prochain recensement au Nouveau-Brunswick.»

Cette dernière fait référence au 30 % de la population de la province qui parle français au moins régulièrement à la maison selon le recensement de 2021.

Le bât blesse d’autant plus que la petite enfance ne fait pas partie de la loi sur l’éducation au Nouveau-Brunswick, rappelle-t-elle. Il y a donc un risque de les perdre avant même que les enfants commencent l’école.

«Est-ce que nos services de garde vont continuer à franciser nos enfants avec le financement du fédéral? Quels sont les contrôles à ce niveau? Il faut utiliser l’article 23 [de la Charte canadienne, NDLR]», a-t-elle souligné, avec force, devant les députés.

Ces derniers devraient déposer un rapport sur le continuum en éducation en français à la Chambre des Communes avant le printemps prochain.

À lire aussi : Ententes bilatérales : les francophones veulent avoir voix au chapitre

Avec les informations d’Inès Lombardo – Francopresse

Le 4 novembre, jour du dépôt du budget fédéral, le député d’Acadie–Annapolis en Nouvelle-Écosse, l’Acadien Chris d’Entremont, a annoncé qu’il quittait le Parti conservateur pour se joindre au Parti libéral, qui occupe le pouvoir.

Le député d’Acadie–Annapolis, Chris d’Entremont, a affirmé en entrevue à la CBC que c’est l’irruption menaçante de deux députés conservateurs dans son bureau qui l’a poussé à prendre la décision de se joindre au Parti libéral.

Le député a écrit que c’était à son avis la meilleure solution pour sa circonscription : «Le premier ministre Mark Carney propose cette voie par un nouveau budget qui répond aux priorités que j’ai le plus souvent entendues dans ma circonscription : bâtir des infrastructures communautaires fortes et bâtir une économie plus forte.»

Une raison crédible, selon la professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, Geneviève Tellier. «On va partir du principe que les députés veulent se faire réélire. M. d’Entremont est sans doute à l’écoute de sa population, entend des choses sur le terrain» et a conclu que c’était la meilleure option pour être éventuellement réélu.

Lors des dernières élections fédérales, le 28 avril 2025, toutes les autres circonscriptions de la province maritime ont été remportées par le Parti libéral. Chris d’Entremont a obtenu son siège sous la bannière conservatrice avec seulement 533 voix d’avance.

À lire aussi : Feuilleton de la Colline : un budget critiqué et départs chez les conservateurs

«À la fin de l’été, au mois d’aout, on voyait M. Poilievre avec un grand sourire. Il semblait y avoir eu un changement. Mais finalement, c’est l’expression “chassez le naturel et il revient au galop” qui s’applique», dit Geneviève Tellier.

Lors d’une entrevue la semaine de son départ, Chris d’Entremont a dévoilé que d’autres députés conservateurs envisagent aussi à passer du côté libéral. Le style de leadeurship au sein du parti en serait la raison principale, a-t-il affirmé en entrevue à la CBC.

Pour l’instant, seul l’Albertain Matt Jeneroux a annoncé qu’il démissionnerait de son poste de député au printemps, mais qu’il siègerait comme indépendant d’ici là.

Chris d’Entremont a été élu à la Chambre des communes pour la première fois en 2019. Il est estimé de ses collègues de tous les partis. Il a été vice-président de la Chambre de 2021 jusqu’au début de 2025. Il a expliqué être un «red tory», soit un conservateur progressiste, après sa décision.

Selon une source proche du caucus libéral, le député acadien serait soulagé de ne plus faire partie du Parti conservateur du Canada.

D’après cette même source qui ne peut pas être identifiée parce qu’elle n’a pas l’autorisation de parler aux médias, Chris d’Entremont a été accusé de traitrise par d’anciens collègues du Parti conservateur.

Le 12 novembre, Pierre Poilievre a donné sa première conférence de presse après le départ de son ex-député. Il a blâmé Mark Carney et Chris d’Entremont pour la hausse des prix à l’épicerie en Nouvelle-Écosse.

Selon Geneviève Tellier, le chef du Parti conservateur a une réflexion à faire. «Pierre Poilievre n’a pas réussi à trouver le ton qui convient pour tous ses députés. Il devrait en tirer une leçon. Est-ce qu’il va le faire? C’est ça la question. Parce qu’il aurait dû tirer une leçon avec la dernière campagne électorale.»

À lire aussi : Pierre Poilievre reste dans un équilibre fragile, malgré sa victoire

Lisez notre infolettre

les mercredis et samedis

Geneviève Tellier a été surprise que Chris d’Entremont passe tout de suite au Parti libéral. «S’il siège comme indépendant, il dit : “je crois aux valeurs conservatrices, mais je n’aime pas le leadeurship actuel. Par contre, j’ai espoir que ça change un jour et je vais revenir au Parti conservateur”.»

Dans la circonscription de Chris d’Entremont, les réactions de l’électorat à cette défection semblent partagées. Certaines personnes ne sont pas d’accord. D’autres croient que c’est la meilleure option du député pour servir sa population.

La population canadienne est divisée sur cette question. Un sondage en ligne de la firme Angus Reid dévoilait en 2018 que 42 % des répondants et répondantes croyaient qu’il ne devrait pas être permis de changer de parti politique en cours de mandat, tandis que 41 % déclaraient que la défection était acceptable.

Les critiques les plus sévères viennent souvent du parti politique abandonné. «On va leur dire [aux transfuges] qu’ils ont été élus sous la bannière conservatrice ou libérale. En changeant de parti, les électeurs n’ont pas voté pour ça», explique Geneviève Tellier.

«Le contrargument, c’est que dans notre système parlementaire, on ne vote pas pour un parti, on vote pour un candidat. Le candidat, après, va choisir qui va former le gouvernement. Il y a des gens qui votent pour le candidat, puis il y a des gens qui votent pour le parti», ajoute la professeure.

Une solution au mécontentement de l’électorat qui est couramment suggérée est celle de l’obligation de siéger à titre indépendant pendant un certain temps. Les personnes élues qui quittent un parti pour des raisons idéologiques le font parfois, comme Alain Rayes en 2022, lorsque Pierre Poilievre est devenu chef conservateur.

L’électorat ne tient pas toujours rigueur des changements d’allégeance quand un transfuge se présente à l’élection suivante. Scott Brison, autre député néoécossais, en est un bon exemple.

Il s’est fait élire en 1997 et 2000 sous la bannière conservatrice. Après la fusion du Parti progressiste-conservateur et de l’Alliance canadienne pour créer l’actuel Parti conservateur du Canada en 2003, Scott Brison a décidé de se joindre au Parti libéral en affirmant que ce dernier reflétait davantage ses valeurs. Ce changement de camp ne l’a pas empêché d’être ensuite réélu comme libéral dans le comté de Kings–Hants à cinq reprises.

D’autres défections qui ont fait couler de l’encre n’ont pas entrainé de défaite par la suite. C’est le cas entre autres de Belinda Stronach, qui est passée des conservateurs aux libéraux en 2005. La libérale Leona Alleslev s’est jointe aux conservateurs en 2018 et a été réélue en 2019. Jenica Atwin, première élue du Parti vert au Nouveau-Brunswick, a joint le Parti libéral en 2021 et a été réélue la même année.

En quittant le Parti libéral pour entrer au Parti conservateur, David Emerson a créé plus de vagues en 2006. La circonscription de Vancouver Kingsway qu’il représentait a traditionnellement accordé plus de votes aux libéraux et aux néodémocrates. Alors, son passage au Parti conservateur a créé la surprise.

En intégrant le parti dirigé par Stephen Harper, David Emerson a obtenu un poste de ministre. Le Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique a lancé une enquête. Il a finalement statué qu’aucune règle n’avait été enfreinte. David Emerson n’a pas tenté de se faire réélire en 2008.

À lire aussi : Le Parti conservateur, 20 ans après la fusion

Ainsi, en octobre, les infections au SRAS-CoV-2 — le virus responsable de la maladie qu’on a appris à connaitre sous le nom de COVID-19 — ont augmenté de 19 000 à travers le monde, par rapport au mois de septembre. Ces chiffres proviennent du tableau de bord de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), mais ils sont très inférieurs à la réalité.

D’une part, parce que plusieurs pays ne fournissent plus à l’OMS leurs compilations hebdomadaires ou mensuelles. Et d’autre part, parce que dans la plupart des pays, on a cessé de faire un suivi du nombre de cas, depuis que la maladie a cessé d’être perçue comme une urgence.

«Nous n’avons pas un portrait complet de la circulation du virus ni des variants qui sont là», déplore la directrice du département de gestion des épidémies à l’OMS, Maria Van Kerkhove. «Je pense qu’il y a une amnésie collective en ce moment face à la COVID», ajoute-t-elle en entrevue pour la revue scientifique Nature.

S’il n’y a pas de suivi, ce n’est pas seulement un portrait statistique qui manque aux autorités de la santé de chaque pays ; c’est un aperçu des variants qui sont dominants à ce moment de l’année, alors que l’hiver commence et que les gens passent davantage de temps à l’intérieur.

Cependant, les hospitalisations continuent, elles, d’être en théorie comptabilisées. À défaut d’avoir un portrait juste de la circulation du virus, on devrait donc en avoir un des cas les plus sévères.

De plus, parce qu’il continue de se faire des analyses du génome du virus, il est possible de dire que le variant qui circule le plus souvent à travers le monde est le XFG, aussi appelé Stratus : il représente les trois quarts des cas officiellement recensés, et il domine en Europe et dans les Amériques. Il est suivi de loin par NB.1.8.1, appelé aussi Nimbus, qui représente 15 % des cas et est surtout présent dans la région de l’ouest du Pacifique. Ils sont les premiers variants depuis 2023 qui ont eu droit à leur propre surnom, témoignant du fait que les experts en virus ont remarqué qu’ils se distinguaient du lot.

Les données épidémiologiques montrent toutefois qu’aucun des deux variants n’est responsable d’un pourcentage de cas sévères plus élevé que les variants précédents. En revanche, leurs récentes mutations les rendent plus transmissibles, ce qui pourrait expliquer la hausse du nombre de cas qui apparait sur les radars depuis cet été. C’est la raison pour laquelle un vaccin contre la COVID continue d’être recommandé aux personnes âgées, spécialement à l’approche de l’hiver.

Récemment, je t’ai parlé d’une ferme d’autruches en Colombie-Britannique, Universal Ostrich Farms. Depuis plusieurs mois, ses propriétaires se battaient pour sauver leurs oiseaux d’un abattage ordonné par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Cette agence avait conclu qu’il fallait éliminer tout le troupeau pour éviter une épidémie de grippe aviaire, puisque certaines autruches étaient contaminées. Les propriétaires de la ferme s’y opposaient. Cette affaire a pris de grandes proportions et s’est rendue jusqu’au plus haut tribunal du pays.

Mais la Cour suprême du Canada n’a pas voulu se pencher sur le dossier. Résultat : l’abattage pouvait aller de l’avant. Au début du mois de novembre, toutes les autruches de la ferme ont été abattues pour éviter que la maladie, très contagieuse, ne se propage.

C’était un choc pour les propriétaires de la ferme, ainsi que pour les nombreuses personnes qui défendaient les autruches. Pendant l’opération, certains militants criaient des choses comme «Arrêtez!» et «Assassins!»

Malheureusement, c’est la fin pour le troupeau, d’entre 300 et 330 autruches. Mais les autorités assurent que c’était pour le mieux, afin d’éviter que la maladie affecte d’autres oiseaux.

Voici le chemin que les bélugas prendront pour se rendre jusqu’au sanctuaire.

Heureusement, les nouvelles sont meilleures pour les bélugas du parc Marineland, près des chutes du Niagara. Rappelle-toi, ces baleines blanches risquaient d’être euthanasiées parce que le parc n’avait plus assez d’argent pour s’occuper d’elles.

Bonne nouvelle pour elles : le gouvernement de la Nouvelle-Écosse vient d’approuver la création du tout premier sanctuaire marin du Canada!

Ce projet permettra d’aménager un grand refuge dans la baie de Port Hilford, à l’est de la province. Sur les 30 bélugas qui vivent encore à Marineland, une dizaine pourrait bientôt y déménager.

Le nouveau sanctuaire sera cent fois plus grand que les bassins de Marineland et offrira aux baleines un environnement beaucoup plus naturel : de l’eau salée, des marées, des changements selon les saisons et la possibilité de nager librement, tout en profitant de soins d’experts.

L’ouverture de ce nouvel espace est prévue pour l’été 2026. Une vraie victoire pour les défenseurs des animaux et une nouvelle vie, plus paisible, pour une partie des bélugas.

À lire aussi : 30 bélugas et un gros dilemme à Marineland

Déplacer des bélugas, c’est toute une opération! Habituellement, on sort chaque baleine de son bassin à l’aide d’une grande civière sur mesure. Puis, on l’installe dans un gros caisson rempli d’eau dans lequel le mammifère poursuit son voyage en camion ou en avion jusqu’à sa destination!

Toi, que penses-tu de la façon dont ces deux problèmes ont été réglés? Aurais-tu fait les choses autrement?

Source : La Presse

Déclaration IA : Le présent article a été rédigé par une journaliste sans l’aide d’outils de l’intelligence artificielle.

En plus d’être délicieuses dans les tartes ou les soupes, les citrouilles cachent un vrai trésor. Des chercheurs du monde entier ont découvert que la peau des citrouilles peut être transformée en filtres capables d’éliminer des substances toxiques dans les eaux usées.

Mais comment ça marche?

La peau de citrouille contient de la cellulose et de la lignine, deux mots compliqués pour décrire des fibres naturelles pleines de petits groupes chimiques. Ces groupes ont un superpouvoir : ils peuvent accrocher et retenir les particules polluantes dans l’eau.

Les scientifiques transforment donc l’écorce de citrouille en une sorte de charbon appelé biochar. Pour ça, ils la sèchent, la broient et la chauffent à très haute température sans oxygène. Le résultat donne une poudre noire pleine de minuscules trous, parfaite pour piéger ce qui peut contaminer l’eau.

Les scientifiques saupoudrent ensuite cette poudre faite à base de citrouilles dans l’eau, ou l’utilisent à l’intérieur de filtres. Les polluants se collent à sa surface et restent emprisonnés dans ses petits trous. Et voila, une eau beaucoup plus propre!

Ça fonctionne?

Les chercheurs ont testé le biochar de citrouille sur différents polluants. Par exemple, ils l’ont utilisé pour nettoyer de l’eau provenant d’usines de tissus. Les substances comme les colorants nuisent aux animaux et polluent les cours d’eau.

Le résultat final : du biochar!

Résultat? Le biochar a réussi à absorber une grande partie de ces colorants!

D’autres équipes ont voulu aller plus loin et ont testé le biochar sur des métaux lourds, comme le plomb ou le chrome, des substances très toxiques. Là encore, la citrouille a fait ses preuves!

Bien sûr, avant que ces filtres de citrouille ne soient utilisés dans les usines de traitement d’eau, il reste encore du travail à faire. Les scientifiques veulent tester la méthode à plus grande échelle et vérifier si elle est vraiment durable.

Mais une chose est sure : c’est une façon simple et écologique de nettoyer l’eau sans utiliser de produits chimiques couteux. Et en plus, elle évite le gaspillage et donne une seconde vie à un déchet d’Halloween!

Sinon, as-tu d’autres idées pour réutiliser tes restes de citrouille à la maison?

Le projet de loi 7 du Québec déposé le 5 novembre à l’Assemblée nationale touche un allié important pour les francophones de l’extérieur du Québec. Il change le statut du Centre de la francophonie des Amériques, le faisant passer d’organisme du gouvernement du Québec à organisme à but non lucratif (OBNL).

Le projet loi supprime également les références au Centre de la francophonie des Amériques dans plusieurs lois québécoises.

Cette formalité pourrait apparaitre administrative uniquement, mais le nom du projet de loi 7 – Loi visant à réduire la bureaucratie, à accroître l’efficacité de l’État et à renforcer l’imputabilité des hauts fonctionnaires – laisse présager d’autres intentions.

Créé par Québec et totalement financièrement dépendant de la province, le Centre devra miser sur des subventions et des sources de financement ne venant plus uniquement de la province.

Contacté par Francopresse, le Centre a redirigé les questions vers le ministère de la Langue française de Jean-François Roberge.

À lire aussi : Québec veut prioriser ses ententes avec la francophonie en milieu minoritaire

Le Centre de la francophonie des Amériques a été créé en 2008 par le gouvernement du Québec. Il était jusqu’à présent presque entièrement dépendant de l’État québécois.

Le rôle du Centre est de relier les 33 millions de locuteurs francophones du continent américain.

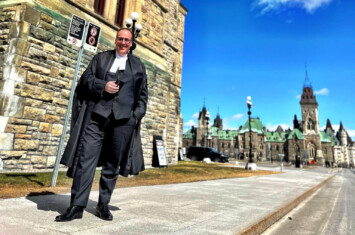

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française au Québec, insiste sur le fait que même si Québec se déleste du Centre de la francophonie des Amériques, Québec reste engagé dans la francophonie canadienne et dans le financement du centre. Photo : Courtoisie

«Ce nouveau statut va permettre au centre de faire plus de partenariats, de développer davantage son autonomie, puis de recevoir des fonds du gouvernement fédéral, parce que l’ancien statut limitait en quelque sorte le Centre de la francophonie dans son établissement de partenariats», affirme le ministre de la Langue française du Québec, Jean-François Roberge, en entrevue avec Francopresse.

Ce dernier fait valoir que le Centre de la francophonie avait approché le fédéral pour obtenir du financement, sans succès, en raison de son statut d’organisme du gouvernement du Québec, soutient encore le ministre.

Jean-François Roberge se veut rassurant en affirmant que le gouvernement du Québec continuera aussi de soutenir financièrement le Centre. Le financement décroitra progressivement, passant de 2,1 millions de dollars en 2026-2027 à 1,8 million de dollars en 2027-2028.

«Il est vrai que le soutien financier du gouvernement du Québec va être réduit, mais de manière limitée. Je suis convaincu qu’à la fin, le centre sera mieux financé et pourra déployer ses ailes, puis faire davantage que ce qu’il fait aujourd’hui.»

Jean-François Roberge comprend que «certains peuvent avoir des inquiétudes, mais […] il faut voir les opportunités derrière cette transformation-là».

À lire aussi : Francophonie des Amériques : une mosaïque en pleine construction

Martin Théberge, président de la SNA, affirme que beaucoup de questionnements entourent cette nouvelle décision de Québec de moins financer le Centre de la francophonie des Amériques et de lui donner son indépendance.

Le changement de l’organisme gouvernemental en OBNL amène des questions quant à un possible «désengagement» du gouvernement québécois envers la francophonie canadienne et à la francophonie des Amériques, avance le président de la Société nationale de l’Acadie (SNA), Martin Théberge.

En entrevue avec Francopresse, celui-ci contrecarre les arguments du ministre québécois : «Ce n’est pas parce qu’un organisme n’est soudainement plus gouvernemental qu’il pourra aller chercher d’autres financements.»

Jean-François Roberge est catégorique sur ce point : Québec diminue son financement du centre, mais «renforce» la francophonie, car le projet de loi 7 comporte une nouvelle marche à suivre en francophonie canadienne.

Le ministre de la Langue française du Québec sera responsable d’orienter et de coordonner «l’action gouvernementale en matière de francophonie canadienne afin d’en favoriser la vitalité et d’assurer le rôle de premier plan que joue le Québec pour la promotion et la valorisation de la langue française au Canada», lit-on dans le projet de loi.

Le rôle du gouvernement du Québec, ce n’est pas un rôle paternaliste envers les communautés francophones à travers le Canada, observe le ministre. Moi, je nous vois comme un partenaire de premier plan.

Les mandats du Centre ne devraient pas changer, affirme encore le ministre, qui promet une «transition douce», en affirmant que les personnes qui travaillent dans les équipes du Centre actuellement restent à leur poste.

Mais le ministre Roberge remet la question d’éventuels départs entre les mains du Centre : «À terme, il appartiendra à la nouvelle direction d’établir des balises».

Contactée sur ce dossier, la Fédération des communautés francophones et acadienne n’a pas souhaité commenter le dossier.

À lire aussi : Décès de Benoît Pelletier : la francophonie perd un allié engagé

La Cour suprême a entendu jeudi les arguments concernant le bilinguisme de la personne qui occupe le rôle de lieutenant-gouverneur au Nouveau-Brunswick. La Société acadienne du Nouveau-Brunswick (SANB) conteste la nomination par le premier ministre Justin Trudeau d’une lieutenante-gouverneure unilingue anglophone, Brenda Murphy, en 2019.

Personne ou institution? : Puisque le jugement de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick indiquait que c’était l’institution qui représente la couronne britannique qui doit être bilingue, et non la personne, les parties en présence ont principalement présenté des arguments sur ce point et sur les conséquences d’une déclaration d’invalidité de la nomination.

En plus de la SANB et des gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Canada, la Fédération des communautés francophones et acadienne, le Commissariat aux langues officielles du Canada et l’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick ont présenté leurs arguments.

La Cour a pris la cause en délibéré et rendra une décision dans les prochaines semaines.

Le ministre québécois de la Langue française, Jean-François Roberge, a fait valoir que les pistes évoquées par le commissaire de la langue française étaient «très intéressantes» concernant le parcours d’intégration des immigrants.

Le commissaire à la langue française au Québec, Benoît Dubreuil, a présenté un rapport qui propose plusieurs mesures pour améliorer l’intégration des personnes immigrantes dans la province.

Propositions phares : Il suggère notamment la création d’un parcours d’intégration obligatoire qui comprendrait 40 heures d’activités sociales en français, qui deviendrait une condition pour obtenir la résidence permanente.

Le commissaire insiste aussi sur la nécessité de favoriser les rapprochements interculturels dans les écoles, soulignant que les jeunes ont tendance à se regrouper selon leur origine. Il propose des voyages scolaires au Québec, plutôt qu’à l’étranger, afin de renforcer le sentiment d’appartenance à la culture québécoise.

Enfin, il recommande de confier aux municipalités la responsabilité de recommander les candidatures à l’immigration économique, afin d’assurer une meilleure implantation locale. Une technique mise de l’avant par les Programmes pilotes d’immigration dans les communautés rurales et francophones du fédéral.

Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, a salué le rapport, affirmant qu’il contient des pistes «extrêmement intéressantes» à explorer avec ses collègues.

La deuxième tranche de grands projets en compte six, dont trois qui concernent les minéraux critiques. Ils verront le jour dans six provinces et territoires. Ils devraient entrainer un investissement de 1000 milliards de dollars sur les cinq prochaines années, affirme le gouvernement.

«Cela augmentera notre PIB de 3,5 % […]. Nous sommes prêts à devenir une superpuissance énergétique», a lancé le premier ministre Mark Carney en conférence de presse jeudi.

Les quatre projets liés à l’énergie sont :

Les trois projets liés aux minéraux critiques :

Influence américaine? Dans la foulée de l’annonce, le Parti vert a demandé au premier ministre Mark Carney de retirer le projet de GNL Ksi Lisims de la liste des projets majeurs.

Selon ce parti, le projet, détenu par la société texane Western LNG et financé par Blackstone et Apollo, accorde un pouvoir excessif à des acteurs américains controversés, au détriment des intérêts canadiens. Le parti dénonce notamment l’influence de milliardaires liés à Donald Trump.

Le chef conservateur mettrait de la pression sur les députés conservateurs qui pensent claquer la porte.

En conférence de presse mercredi, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a lancé une première pointe à Chris d’Entremont, le député acadien de la Nouvelle-Écosse qui a claqué la porte conservatrice pour ouvrir celle des libéraux la semaine dernière.

«À cause de M. Carney et M. d’Entremont, les familles de Nouvelle-Écosse vont devoir payer plus pour leurs épiceries et les maisons», a fait valoir Pierre Poilievre, le 12 novembre, devant les journalistes.

L’Albertain Matt Jeneroux a aussi démissionné du caucus conservateur dans la même semaine. Chris d’Entremont a fait valoir avant de traverser la Chambre que d’autres collègues conservateurs réfléchissaient à passer du côté du parti au pouvoir, sans donner de nom.

Dans les couloirs du Parlement, à Ottawa, certains évoquent que l’équipe de direction conservatrice utilise des «moyens de pression» pour menacer ceux qui pensent changer de camp.

Les ministres des Affaires étrangères du groupe des sept pays parmi les plus industrialisés (G7) a appelé à un cessez-le-feu immédiat et urgent en Ukraine, tout en réaffirmant son soutien à la souveraineté de Kiev.

Ukraine : Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, a demandé au G7 de poursuivre ses investissements dans la défense de son pays. Notamment dans la production de missiles, de drones et dans la protection des infrastructures énergétiques, alors que les attaques russes s’intensifient. Ottawa a annoncé de nouvelles sanctions contre Moscou le 12 novembre.

Soudan : Les ministres du G7 ont également exprimé leur vive inquiétude face à la guerre au Soudan, qui oppose depuis 2023 l’armée du général Al-Burhane aux paramilitaires des Forces de soutien rapide.

Ils ont particulièrement dénoncé les violences contre les civils, la famine et les violences sexuelles, qualifiant la situation de «pire crise humanitaire mondiale».

Les États-Unis ont demandé l’arrêt des livraisons d’armes aux paramilitaires, alors que des organisations non gouvernementales accusent les Émirats arabes unis de soutenir les paramilitaires.

Sujets écartés : Deux sujets n’ont toutefois pas fait partie des discussions : le Venezuela, malgré les opérations militaires américaines récentes dans les Caraïbes, et le différend commercial entre le Canada et les États-Unis.

Steven Guilbeault, ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes, ex-ministre de l’Environnement et du Changement climatique sous Justin Trudeau, a tenté de défendre le bilan carbone du Canada avant la COP30, qui se tient actuellement aux abords de l’Amazonie, à Belém au Brésil, jusqu’au 21 novembre.

Le premier ministre Mark Carney n’est pas à la COP30 sur le climat, qui se déroule jusqu’au 21 novembre à Belém, au Brésil.

En revanche, les ministres Julie Dabrusin (Environnement et Changement climatique) et Steven Guilbeault (Identité et culture canadiennes) représentent le Canada. Du côté de l’opposition, c’est le député Patrick Bonin, du Bloc québécois, qui est présent.

Leur objectif est de promouvoir la réduction des émissions, le renforcement de l’économie verte et la lutte contre la crise climatique.

Mauvais élève : Cependant, le Canada est critiqué pour ses résultats environnementaux. Ses émissions de gaz à effet de serre n’ont pas diminué en 2024. Depuis 2005, elles n’ont baissé que de 8,5 %, loin de la cible de 40 % d’ici 2030.

Le gouvernement Carney est aussi critiqué pour avoir abrogé certaines politiques climatiques de Justin Trudeau, dont la Remise canadienne sur le carbone.

Malgré cela, Ottawa veut jouer un rôle de médiateur à la COP30 et soutenir le financement climatique mondial.

Steven Guilbeault, de son côté, défend le bilan du gouvernement. Il cite les mesures sur la tarification du carbone, les carburants propres et l’électricité propre, tout en admettant que la lutte climatique est devenue plus difficile depuis le changement d’administration aux États-Unis.

Pour Alain Roy, «les archives et les bibliothèques sont un vecteur important de la vie culturelle des communautés».

Alain Roy, historien et codirecteur du collectif qui vient de faire paraitre Bibliothèques et archives dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire : enjeux et devenirs, décrit ce livre comme «exceptionnel» dans le monde éditorial, car il est le premier à mener une réflexion pancanadienne sur le rôle des centres d’archives et des bibliothèques dans la perspective des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM).

Le lancement du livre a été l’occasion de tenir une table ronde sur le sujet qui a été animée par Alain Roy et à laquelle ont participé les collaborateurs à la rédaction de l’ouvrage et des spécialistes du domaine. Le cœur de la discussion a porté sur le concept de vitalité mémorielle, qui a nourri une grande partie de l’approche conceptuelle du livre d’après les panélistes.

En entrevue avec Francopresse, Alain Roy explique que si les études sur la vitalité des CLOSM s’attardent surtout à la compétence linguistique, l’aspect de la mémoire a été peu exploré jusqu’à présent.

«La langue ne peut exister sans la culture», et la mémoire est un élément crucial de la culture. Par conséquent, elle fait aussi partie de la vitalité linguistique des communautés, selon Alain Roy.

À lire aussi : Préserver le patrimoine oral francophone de l’oubli

Sarah Shaughnessy est d’avis que la documentation est importante, car celle-ci légitime les réalités des communautés francophones en contexte minoritaire.

Mélanie Lanouette, conseillère stratégique et adjointe de la conservatrice à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), trouve que l’ouvrage invite les communautés francophones en situation minoritaire à dépasser la simple préservation pour aller vers l’activation des archives.

Lors de la table ronde, elle a rappelé qu’«une communauté est vivante lorsqu’elle est capable de se souvenir, de se transmettre et de se reconnaitre dans le temps».

Le directeur général de la Société historique francophone de l’Alberta (SHFA), Denis Perreaux, a expliqué que l’activation des traces du passé permettra de placer «la mémoire, le patrimoine et l’histoire au cœur de l’action culturelle de façon tangible. On n’est pas juste en train de faire de la nostalgie».

La conseillère stratégique de la BAnQ a souligné que préserver l’héritage documentaire, par exemple dans les bibliothèques, permet aux communautés en contexte minoritaire de subsister et de renforcer leur identité.

Souvent jugé «moins évident» et «parfois même sous-estimé», le rôle mémoriel des bibliothèques en milieu linguistique minoritaire retrouve toute sa place grâce à cet ouvrage, s’est-elle réjoui Mélanie Lanouette.

Pour elle, les bibliothèques ne sont pas que des lieux de prêts; ce sont des «espaces où se construisent des communautés», des endroits de socialisation et de formation. Ces lieux soutiennent l’affirmation identitaire des CLOSM, car ils rendent visibles des identités parfois «tenues à l’écart du récit dominant».

Denis Perreaux a quant à lui mis en évidence le pouvoir culturel de l’archivage et a noté que la conservation vient après la médiation, qui est la «partie clé» pour faire vivre les documents.

La médiation est le rôle d’intermédiaire que jouent les bibliothèques et les centres d’archives entre les collections et le public. Elle englobe les efforts de ces établissements pour mettre le public en relation avec les collections et l’aider à les déchiffrer et les contextualiser.

Mélanie Lanouette a trouvé «tout à fait incompréhensible de constater la quasi-absence des mesures concernant l’enjeu des langues officielles au sein de bibliothèque».

Le directeur général de la SHFA propose une approche de médiation culturelle où la collecte d’archives devient elle-même un acte de rencontre et de transmission. Comme le décrit Denis Perreaux, ce dernier nécessite que des personnes aillent «dans les cuisines des personnes pour collecter» entre autres les lettres, les photos, les archives, d’autres documents et des témoignages.

Sarah Shaughnessy, bibliothécaire pour les arts et les sciences au Campus Saint-Jean en Alberta, suggère que la collecte peut être faite par le biais de l’enseignement. À son avis, l’enseignement à partir des archives aidera certaines personnes qui ne les utilisent pas habituellement en leur donnant des outils pour les interpréter. Cette méthode, à ses yeux, aide le public à être moins intimidé par rapport aux archives.

Plus on parle des archives, plus elles gagnent en intérêt, car cela renforce l’idée que les documents qui s’y trouvent ont de la valeur, explique la bibliothécaire au Campus Saint-Jean.

À lire aussi : Patrimoine et archives : Quand on fouille, on trouve !

Lisez notre infolettre

les mercredis et samedis

Denis Perreaux a averti que si les histoires et le vécu des communautés ne sont pas conservés, «les communautés disparaissent génération après génération».

Mélanie Lanouette déplore que les politiques de promotion des langues officielles ne tiennent pas compte du rôle des bibliothèques. Pour elle, cet aspect mériterait une attention accrue.

La conseillère stratégique de la BAnQ a trouvé «tout à fait incompréhensible de constater la quasi-absence de mesures concernant l’enjeu des langues officielles au sein de bibliothèques».

Face aux défis politiques, Alain Roy juge qu’il faut «amener la question des politiques des bibliothèques publiques au niveau des provinces et territoires» et que la prochaine Conférence des ministres de la Culture serait une bonne tribune pour le faire. Il explique que la question du patrimoine et des bibliothèques n’est pas toujours considérée comme étant une priorité.

Le codirecteur du livre a souligné que les politiques sont plus «néolibérales», axées sur l’efficacité et les données, et qu’elles évaluent les livres selon leur utilisation plutôt que leur importance culturelle. Par conséquent, il craint que les communautés marginalisées soient «mises de côté».

Le chercheur principal et coordonnateur de l’enquête, Abdoul-Malik Ahmad, a défini les barrières systémiques ainsi : «l’effet combiné d’orientation, de structure et de biens individuels et collectifs inscrits dans les politiques migratoires et les pratiques administratives qui produisent des effets différents selon l’origine nationale, la race, le genre, etc.».

Qu’est-ce que l’Observatoire de l’immigration francophone au Canada (OIFC) ?

L’OIFC a pour mission de diffuser, d’analyser et de diffuser les savoirs liés à l’immigration francophone, à partir des communautés locales jusqu’au niveau national. Il est affilié à l’Université de l’Ontario français à Toronto .

Abdoul-Malik Ahmad a annoncé la diffusion prochaine de la deuxième phase de l’enquête pour renforcer la base de données.

Les cinq barrières systémiques et leur impact

Lors du webinaire, l’équipe de l’OIFC a présenté les résultats de l’enquête compris dans un rapport publié récemment et qui détaille les fruits de leurs recherches. L’équipe de recherche a identifié cinq principaux obstacles systémiques. Il s’agit des barrières linguistiques, administratives, juridiques, financières et pour la reconnaissance des acquis professionnels.

Un total de 76 % des personnes qui ont répondu ont dit avoir été servis en français par le personnel du ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) lors d’échanges électroniques. Abdoul-Malik Ahmad identifie cependant l’absence de contact humain direct comme un problème. Les personnes immigrantes d’expression française (PIEF) interagissent principalement avec des plateformes et des formulaires.

Les barrières administratives et juridiques ralentissent aussi le processus, selon la chercheuse associée qui a aussi contribué au rapport, Eya Benhassine. Plus de la moitié des répondants, soit environ 54 %, ont passé six mois ou plus à collecter des informations. De plus, 44 % ont attendu six mois ou plus pour une réponse finale d’IRCC. Ces retards peuvent affecter la stabilité professionnelle et personnelle des immigrants : 47 % des répondants ont indiqué que le délai de décision d’IRCC les affecter négativement.

D’après la même chercheuse, les biais dans la structure administrative responsable de la mise en œuvre des politiques d’immigration rendent les décisions institutionnelles opaques. Quarante-deux pour cent des sondés n’ont pas reçu d’explication pour les retards et 17 % n’ont pas compris les raisons du refus.

Abdoul-Malik Ahmad a constaté que des barrières existent aussi pour la reconnaissance des compétences professionnelles. Seulement 43 % des répondants ont demandé l’équivalence de leurs diplômes étrangers. Le chercheur pense que cela montre que les immigrants, principalement des pays du Sud, s’attendent à ce que leurs diplômes soient remis en question.

Les obstacles financiers sont, selon Abdoul-Malik Ahmad, une «barrière systémique qui est invisible». Selon lui, 23 % des répondants ont eu du mal à trouver des informations sur les couts du processus d’immigration sur les sites gouvernementaux.

À lire aussi : Immigration francophone : un comité parlementaire suggère d’augmenter la cible à 12 % immédiatement

Eya Benhassine a souligné que l’échantillon de la première phase de l’enquête est trop petit pour généraliser les résultats concrets.

Le chercheur principal indique que la recherche se concentre sur le recrutement, y compris la promotion, la sélection et la communication avant l’arrivée des candidats au Canada. Les barrières systématiques identifiées se trouvent tout au long du continuum de l’immigration.

Elles ne sont pas le fruit du hasard, mais résultent d’instruments et d’outils mis en place par l’administration publique, indique Abdoul-Malik Ahmad.

Il affirme que les instruments du gouvernement influencent les décisions des acteurs pour atteindre leurs objectifs. Un immigrant francophone peut rencontrer des obstacles liés à la langue et à la communication lorsqu’il remplit des formulaires, comme l’a montré l’expert de l’OIFC durant le webinaire.

À travers une analyse intersectionnelle, Abdoul-Malik Ahmad a montré comment les contraintes se combinent pour compliquer encore plus le parcours des PIEF.

À lire aussi : Dépassement de la cible en immigration francophone : «On veut s’assurer des ressources»

Lisez notre infolettre

les mercredis et samedis

Les PIEF, selon Abdoul-Malik Ahmad, relancent souvent les plateformes d’IRCC et s’appuient sur leur réseau de soutien – comme leurs proches, les forums ou les médias sociaux – pour obtenir de l’aide.

Kimberly Jean Pharuns, la directrice générale de l’OIFC, a assuré que son organisme travaillera sur des pratiques prometteuses à l’issue des résultats de cette enquête.

Les répondants demandent «humanisation du traitement des dossiers en permettant quelque part un contact direct», indique le chercheur principal. Les PIEF souhaitent aussi une simplification des démarches administratives et une réduction des délais de traitement.

Le coordonnateur de la recherche évoque qu’ils voudraient d’ailleurs une meilleure accessibilité géographique et linguistique aux services d’IRCC, notamment par l’ouverture de bureaux en Afrique francophone.

La directrice générale à l’OIFC, Kimberly Jean Pharuns, a ajouté que d’autres intervenants, comme les services qui suivent le recrutement et l’arrivée des personnes immigrantes, peuvent contribuer à l’humanisation.

Abdoul-Malik Ahmad a observé que les instruments publics, supposément neutres, renforcent les inégalités de pouvoir entre les candidats et ont tendance à privilégier certains groupes socioéconomiques par rapport à d’autres.

Eya Benhassine a souligné que l’échantillon de cette première phase de l’enquête est trop petit pour généraliser les résultats à toutes les PIEF. Elle a été diffusée au printemps 2025 auprès des PIEF récentes. Lors de cette phase, 133 personnes y ont répondu, dont 81 ont fourni des réponses complètes. La méthode de distribution pourrait aussi avoir favorisé des personnes qui étaient plus au fait des services.

La plupart des personnes interrogées ont entre 30 et 49 ans, de plus, environ 56 % s’identifient comme femmes. Eya Benhassine précise que ces dernières sont entrées au Canada principalement via un programme d’immigration économique et vivaient avec leur famille lors de leur demande de résidence permanente.

À lire aussi : Budget fédéral 2025 : réactions partagées chez les francophones