Les sapins de Noël naturels piquent la vedette… mais sont-ils plus écologiques? «Il n’y a pas une réponse claire, il faut vraiment analyser toutes les étapes et le cycle de la vie du sapin», amorce Laurence Bolduc, spécialiste en communication et engagement à la Fondation David Suzuki.

Certains sapins vendus dans la ferme familiale d’Yvon Brabant ont fait des bourgeons. Photo : Courtoisie

«Un sapin artificiel peut être réutilisé plusieurs fois, mais il n’est pas recyclable», rappelle la professeure au département des Sciences économiques et administratives de l’Université du Québec à Chicoutimi, Myriam Ertz.

Pour que son impact environnemental soit réduit, «cela nécessite quand même de l’utiliser pendant un certain temps – entre 5 et 20 ans, selon différents rapports – et, évidemment, ça dépend beaucoup des composantes qui entrent dans sa production», nuance la chercheuse.

L’empreinte carbone des sapins artificiels reste trois fois plus importante que celle des sapins naturels, rapporte la Fondation David Suzuki. Ils génèrent d’importantes émissions de gaz à effet de serre lors de leur production et la plupart sont importés.

Mais si le sapin naturel semble prendre l’avantage, la partie n’est pas encore gagnée.

La demande de sapins de Noël naturels a explosé durant la pandémie et continue d’augmenter chaque année, observe la directrice générale de Christmas Tree Farmers of Ontario, Shirley Brennan.

L’industrie des arbres de Noël au Canada représente près de 163 millions de dollars par année. Un chiffre qui pourrait légèrement baisser cette année en raison de la perte de certaines commandes destinées aux États-Unis, précise la responsable.

Le secteur se divise en deux volets : «Au Québec et dans les Maritimes, il s’agit principalement d’une industrie de gros. Ce sont les arbres que vous voyez abattus et qui sont exportés vers d’autres pays.»

En Ontario et en Colombie-Britannique, c’est plutôt «une exploitation de type “you cut”, où les gens viennent à la ferme et abattent eux-mêmes leur arbre».

«On parle beaucoup du naturel versus l’artificiel, mais ce ne sont pas les seules options possibles. Même parmi les sapins naturels, il y a des sous-catégories», indique Myriam Ertz.

Il faut savoir que la plupart des sapins qu’on vend, par exemple sur les stationnements, ce sont des arbres qui vont être traités avec des composantes chimiques pour donner une petite couleur vert foncé, bleutée, alors qu’un sapin biologique n’est pas traité.

Les méthodes de production varient également d’un champ à l’autre. «Si c’est une monoculture, ça peut fragiliser les sols, ça réduit la biodiversité. Il peut aussi y avoir des pesticides, etc. Versus un endroit où il va y avoir d’autres plantations avec les sapins», relève de son côté Laurence Bolduc.

Quant au sapin en pot, il faut le prendre avec des pincettes, prévient la spécialiste. Contrairement au sapin coupé, celui en pot reste vivant : ses racines lui permettent de continuer à pousser. Mais il nécessite un entretien rigoureux pour survivre après la replantation.

«C’est un peu comme si vous prenez des poissons et que vous les mettez dans un bassin. Il y en a peut-être certains qui vont survivre, mais d’autres non, parce qu’on le coupe quand même de son environnement naturel», illustre Myriam Ertz.

«Quand les sapins poussent, ça capture le CO2, donc ça, c’est aussi positif», note Laurence Bolduc.

Selon Shirley Brennan, le succès des sapins naturels s’explique en partie par le fait que «la jeune génération recherche des produits naturels et que les nouveaux arrivants au Canada veulent adopter cette tradition».

Shirley Brennan est formelle : à ses yeux, l’industrie est déjà écologique, car elle propose un «produit 100 % biodégradable» et elle veut le devenir davantage.

«Ce sont les petites choses qui ont le plus grand impact» en matière de lutte au changement climatique. Elle cite l’utilisation de filets biodégradables autour des arbres, le fait d’acheter des fournitures en plus grandes quantités ou de ne pas utiliser de plastiques jetables.

«Beaucoup d’arboriculteurs ne disposent pas de systèmes d’irrigation, ils arrosent leurs arbres à la main. Nous travaillons également beaucoup sur la restauration des terres et la gestion responsable des cours d’eau pour lutter contre l’érosion des sols.»

Le transport – l’un des facteurs les plus polluants – pèse aussi dans la balance. «Si ton sapin naturel a parcouru je ne sais pas combien de kilomètres pour venir, tu n’es plus dans un choix écologique», souligne Laurence Bolduc. La meilleure option reste alors la production locale.

À lire aussi : Le consensus sur l’action climatique est plus grand que la population le croit

«Il y a beaucoup de fermiers qui se retournent vers les procédés de nos parents et grands-parents : ne pas retourner la terre trop haut, diminuer les engrais chimiques le plus possible, planter des barrières contre le vent avec des lignes d’arbres, ce qui réduit l’érosion», décrit Yvon Brabant.

Cela fait 23 ans qu’Yvon Brabant est propriétaire de la ferme de Sapin de Noël Brabant, à Casselman, en Ontario. Il utilise des méthodes naturelles pour entretenir ses arbres, comme étendre du compost sur ses champs pour les protéger du soleil ou disposer de la cendre autour pour les enrichir.

La production d’un sapin de 2,5 mètres nécessite 14 ans de travail entre l’ensemencement et la coupe, selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Yvon Brabant dispose d’environ 10 champs en croissance. Il s’attendait à en avoir sept à huit en production; actuellement, il n’en a que quatre.

«À cause des changements climatiques, ça a été retardé d’au moins deux ans, sinon trois.» Les épisodes de sècheresse lui ont fait perdre de 250 à 300 arbres. «Ils étaient verts puis en trois mois ils sont tombés jaunes, puis rouges. Puis là, ils ont tous perdu leurs aiguilles très rapidement.»

À 80 $ l’arbre, le manque à gagner se fait vite ressentir. «J’ai probablement une perte de 20 à 30 % de revenus.»

À cause de la composition de son terrain, plein de ravins, il ne peut pas utiliser de gros équipements. Il a donc dû s’adapter : faire creuser un puits de surface, installer une pompe et, comme sa ferme n’a pas d’électricité, mettre en place un système de batteries alimenté par panneaux solaires. Il devra sans doute aussi investir dans un canon à eau.

«C’est toute une activité que je ne m’attendais pas à devoir faire. Je pensais pouvoir juste me concentrer à tailler, planter et vendre des arbres, puis couper le gazon, mettons; mais c’est beaucoup plus que ça», raconte le septuagénaire.

Depuis plusieurs années, d’autres joueurs se taillent une place sur le marché, comme les sapins en bois ou en feutre. «Pour les enfants, c’est particulièrement amusant. Ça permet en fait de coller et de décoller les décorations», fait remarquer Myriam Ertz.

Un sapin fait de livres.

Mais le sapin traditionnel a encore de beaux jours devant lui. Ces options émergentes restent «marginales», estime la chercheuse. «Ça a augmenté légèrement, on dit que c’est “en vogue”, mais ça ne s’est clairement pas généralisé.»

Elle souligne toutefois que les utilisateurs aiment avoir le choix. «Les gens sont souvent en mode exploration test : une année, ça va être naturel, l’année d’après on va tenter le bois, etc.»

D’autres options Do it yourself existent, comme créer un sapin avec des livres ou décorer une plante.

Les sapins naturels peuvent être amenés dans des centres de collecte ou directement déposés dans des bacs à déchets, selon ce que proposent les municipalités.

Ils peuvent servir de compost, être transformés en paillis ou encore servir à la confection d’huiles essentielles. «Tu peux aussi le mettre dans ta cour, ça fait comme un refuge naturel pour les oiseaux», énumère Laurence Bolduc.

«On peut être tenté de le bruler dans son foyer domestique. On le déconseille quand même parce qu’il y a un risque d’incendie assez important, d’encrassement de la cheminée aussi et d’émissions polluantes», prévient Myriam Ertz.

Avec des informations de Julien Cayouette et de Camille Langlade.

Lors du Comité permanent des langues officielles, mardi matin, les partis d’opposition, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) et Droits collectifs Québec ont jugé les nouveaux pouvoirs de sanctions administratives pécuniaires du commissaire aux langues officielles insuffisants.

Un des règlements de la nouvelle Loi sur les langues officielles, déposé à la fin novembre, permet au commissaire de donner des amendes allant de 5000 $ à 50 000 $ aux transporteurs sous juridiction fédérale et aux aéroports qui ne respectent pas la Loi.

Règlements tant attendus : Selon eux, les sanctions devraient s’étendre à d’autres entités fédérales et être bien plus élevées que 50 000 $ – «pourquoi pas 1 million de dollars», a lancé l’avocat de la FCFA. Ils dénoncent aussi les lourdeurs administratives à prévoir et une mesure pas assez dissuasive à leurs yeux.

L’une des sept recommandations de la FCFA vise à étendre les sanctions à toutes les entreprises fédérales du domaine du transport qui offrent une expérience au public voyageur.

La FCFA espère aussi que les sanctions seront proportionnellement applicables au nombre de plaintes

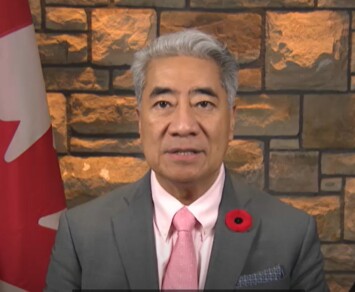

Raymond Théberge tirera sa révérence le 29 janvier prochain, après deux extensions de six mois de son mandat. Le ministre Miller n’a pas encore répondu sur l’identité du successeur de M. Théberge.

Pour son dernier passage devant le Comité permanent des langues officielles avant sa retraite le 29 janvier, Raymond Théberge a rappelé que le français est une «langue négligée dans les communications gouvernementales».

Une langue que «les institutions fédérales relaient à une langue de traduction plutôt que de viser l’égalité réelle des deux langues officielles. Les 766 plaintes recevables déposées auprès du Commissariat aux langues officielles en témoignent. La Loi [sur les langues officielles, NLDR] est pourtant claire», a-t-il déclaré.

Inquiétudes principales : Raymond Théberge a réitéré ses inquiétudes sur ses pouvoirs et sur la procédure administrative, trop lourde, précisés fin novembre sous forme de règlement à la Loi sur les langues officielles.

Invité à s’exprimer sur l’usage du français dans les communications gouvernementales – notamment le 17 % de français utilisé par Carney depuis son élection avancé par Radio-Canada –, il n’a pas commenté, expliquant en marge du comité que «critiquer un individu n’est pas forcément la marche à suivre».

Devant les députés, Raymond Théberge a reconnu que le premier ministre avait fait des «efforts» dans son utilisation du français. «C’est extrêmement important que tous les leadeurs et hauts dirigeants soient en mesure de communiquer dans les deux langues officielles de façon équitable et égale.»

Le président du Conseil du trésor, Shafqat Ali, a déposé le rapport 2023-2024 du Conseil du trésor, dans lequel il note que moins d’une réunion sur deux est réalisée dans les deux langues officielles au sein de la fonction publique.

Les interprètes pigistes accréditées qui travaillent sur la Colline du Parlement ont dénoncé mardi par voie de communiqué un «pied de nez à l’égalité des langues officielles».

Pour l’Association internationale des interprètes de conférence (AIIC Canada), les nouvelles règles d’approvisionnement mises en place par le fédéral «privilégient les prix les plus bas au détriment de la qualité et vont à l’encontre des conditions d’exercice de leur profession».

Baisse de qualité : Les interprètes fustigent les changements opérés «en douce» par le Bureau de la traduction (BT) à son processus d’accréditation, comme l’abaissement du niveau d’accréditations.

L’association s’insurge aussi contre la décision du BT d’intégrer au jury un évaluateur externe, dont le vote pèserait autant que celui des quatre interprètes principaux accrédités. «Attendez-vous à un miracle, car l’idée est d’inonder la Colline de soi-disant interprètes accrédités», lâche la porte-parole de l’AIIC-Canada, Nicole Gagnon.

Le Rapport annuel sur les langues officielles 2023-2024 déposé par le Conseil du Trésor mardi fait état de plusieurs lacunes persistantes au sein de la fonction publique canadienne.

Difficile de travailler en français : Moins d’une institution fédérale sur deux (47 %) dit mener «toujours» ou «presque toujours» des réunions dans les deux langues officielles, permettant aux fonctionnaires de parler dans la langue de leur choix.

Seulement 69 % des hautes directions communiquent «presque toujours» dans les deux langues officielles et 79 % d’entre celles qui doivent être bilingues peuvent réellement s’acquitter de leurs tâches dans les deux langues officielles.

Le Conseil du Trésor note tout de même que ces données sont en légère hausse.

Mais la communication reste bonne : Du côté de la communication avec le public, les choses ont progressé davantage. La cible de 90 % de conformité a été dépassée pour l’affichage bilingue, les sites Web et la publicité dans les deux langues officielles.

Le député de Markham – Unionville élu cette année, Michael Ma, a rejoint les rangs libéraux le jour de la relâche du Parlement pour les Fêtes.

À lire aussi : De plus en plus de fonctionnaires exemptés d’apprendre le français

À l’instar de son collègue Chris d’Entremont, le député conservateur Michael Ma a annoncé jeudi soir qu’il traversait le parquet de la Chambre des communes pour rejoindre le caucus libéral. Il représente la circonscription torontoise de Markham–Unionville en Ontario et a été élu aux élections fédérales de 2025.

Les libéraux sont désormais 171 : il ne manque plus qu’un député à Mark Carney pour que son gouvernement devienne majoritaire.

Dans une déclaration transmise sous la bannière libérale jeudi soir, Michael Ma affirme en être venu à la conclusion que «le premier ministre Mark Carney propose l’approche stable et pratique dont nous avons besoin […]».

Il affirme également avoir intégré la fonction publique pour «aider les gens, en mettant l’accent sur les solutions – et non sur les divisions», sans nommer son ancien chef, Pierre Poilievre.

Le débat s’est envenimé mardi autour d’une motion conservatrice visant à contraindre le gouvernement à clarifier sa position sur un projet d’oléoduc de l’Alberta vers la côte britannocolombienne. Cette motion a été largement défaite, avec l’appui du Nouveau Parti démocratique (NPD) et du Bloc québécois, avec 196 voix contre et 139 pour.

Mot pour mot : Le chef du Parti conservateur du Canada (PCC), Pierre Poilievre, a proposé une motion appuyant explicitement le pipeline et la modification de l’interdiction des pétroliers. Le PCC a ensuite amendé la motion pour y intégrer le captage du carbone et les consultations autochtones, afin de tenter de diviser les libéraux.

Plusieurs ministres ont qualifié la manœuvre de «cynique», tandis que des élus autochtones ont dénoncé une instrumentalisation de leurs communautés.

Des représentants de la nation haïda et de Coastal First Nations ont réaffirmé leur opposition à tout pipeline et à la levée de l’interdiction des pétroliers.

Le vote, non contraignant, n’oblige pas le gouvernement, qui s’est engagé à consulter les dirigeants autochtones sur tout projet.

Une lettre comme une flèche : Le même jour, l’ex-ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a publié une lettre dans La Presse et le Toronto Star, qui critique en détail l’entente qu’Ottawa a signée avec l’Alberta il y a quelques semaines.

Le gouvernement Carney appuiera finalement l’amendement du Bloc québécois visant à retirer l’exemption religieuse du projet de loi C-9 sur le discours haineux.

Cette décision, critiquée par des groupes religieux, est dénoncée par les conservateurs, qui y voient une atteinte aux libertés. Le gouvernement affirme que la mesure ne criminalisera pas les pratiques religieuses.

Le projet de loi C-12 sur l’immigration adopté in extremis le 11 décembre, jour de la relâche du Parlement, par le gouvernement Carney avec l’appui des conservateurs. Le texte modifiera les règles d’accès à l’asile au Canada. Selon les députées du NPD Leah Gazan et Jenny Kwan, la Loi violera les droits des immigrants et des réfugiés au Canada.

Le document propose que toute personne entrant de façon irrégulière depuis les États-Unis soit automatiquement jugée inadmissible à présenter une demande d’asile, éliminant ainsi la possibilité de déposer une telle demande après 14 jours au Canada.

Ces personnes pourraient tout de même soumettre une demande d’examen des risques avant renvoi, sauf si elles proviennent d’un pays visé par un moratoire. Dans ce dernier cas, elles n’auraient alors plus aucun recours pour faire reconnaitre les risques qu’elles invoquent.

«Dangereux» : Des députées néodémocrates et plusieurs organismes avaient demandé mardi le rejet de ce projet de loi, qu’ils jugent dangereux pour les droits des migrants, particulièrement pour les femmes et les personnes marginalisées.

Selon Leah Gazan, du NPD, la mesure «tournerait le dos aux promesses en matière d’égalité entre les sexes» et fragiliserait les demandeuses d’asile fuyant la violence.

Le ministre de la Justice a annoncé la criminalisation des féminicides cette semaine.

Dans une conférence de presse mardi, le ministre de la Justice, Sean Fraser, a annoncé un projet de loi pour durcir le Code criminel en classant certains féminicides comme des meurtres au premier degré, même sans préméditation, lorsqu’ils s’inscrivent dans des contextes de haine, de contrôle ou de violence sexuelle basée sur le genre.

Le projet de loi C-16 crée aussi une infraction visant les comportements coercitifs en contexte conjugal. Des organismes saluent ces mesures, mais craignent un manque de ressources pour les appliquer, notamment au sein de la police.

Le texte inclut aussi des dispositions contre les crimes sexuels en ligne, l’usage de deepfakes, oblige les réseaux sociaux à signaler le matériel pédopornographique et présente une infraction pour empêcher l’implication de mineurs dans des crimes.

Le règlement déposé à la Chambre des Communes par le président du Conseil du Trésor, Shafqat Ali, cible la partie de la Loi sur les langues officielles modifiée qui favorise «l’épanouissement des communautés de langues officielles en situation minoritaire» – aussi appelée partie VII.

Le milieu de l’éducation en français langue première faisait partie de ceux qui attendaient ce règlement avec impatience.

Or, il semble manquer d’emblée un élément central : l’insertion de clauses linguistiques dans les ententes entre le fédéral, les provinces et les territoires – pourtant l’une de ses raisons d’être.

«Nous avons certaines préoccupations avec les dispositions du règlement entourant les ententes qui méritent une analyse plus approfondie de mon équipe», a déclaré le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, par courriel à Francopresse.

Les clauses linguistiques permettraient notamment plus de transparence dans l’utilisation des fonds fédéraux dédiés aux langues officielles par les provinces et territoires, avait avancé la présidente du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSFCB), Marie-Pierre Lavoie, lors de son passage au comité des langues officielles le 18 novembre.

Marie-Pierre Lavoie, présidente du conseil d’administration du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, avait rappelé qu’elle attendait ce règlement pour que les provinces soient transparentes dans leur utilisation des fonds fédéraux pour ‘éducation en français.

Dans le régime actuel, «rien n’est clair» à ce niveau, avait-elle dit.

La CSFCB avait présenté un mémoire sur le sujet. Son conseil d’administration attendait les règlements de pied ferme, espérant ainsi cesser «la lutte constante pour avoir des réponses» à propos des fonds, comme l’avait formulé Marie-Pierre Lavoie le mois dernier en marge du comité.

Le cas du CSFCB n’est pas un cas isolé; une affaire similaire est actuellement traitée en Cour fédérale à Terre-Neuve-et-Labrador.

Raymond Théberge reconnait que l’on retrouve dans le règlement une clarification des obligations des institutions fédérales, notamment à propos des «éléments qui déclenchent une analyse d’impact».

Ces analyses d’impact déterminent si les actions ou les oublis du ministère Patrimoine canadien – qui attribue les fonds fédéraux pour les langues officielles – causent un préjudice ou non aux minorités linguistiques. Les analyses se font dans le cadre des ententes entre le gouvernement fédéral et les provinces ou les territoires.

Certaines clarifications [cependant] limitent la portée de la Loi, ce qui ferait en sorte que des décisions échapperaient à l’obligation de mener une analyse d’impact.

Récemment, il a justement statué que Patrimoine canadien avait été incapable de démontrer s’il avait effectué une analyse d’impact ou s’il avait évalué les besoins pour des mesures positives pour l’épanouissement de la communauté francophone de la Colombie-Britannique.

Ce constat découlait d’une plainte du CSFCB. Dans le rapport obtenu par Francopresse, le commissaire estime que Patrimoine ne s’est pas acquitté pleinement de ses obligations de consultation et d’étude d’impact.

«L’obligation qu’ont les institutions de faire des consultations est clarifiée, mais elle est grandement restreinte en ce qui concerne les mesures positives. Il va sans dire que les consultations sont essentielles pour la mise en œuvre d’une partie de la loi qui vise la progression vers l’égalité réelle des communautés de langue officielle minoritaire» appuie Raymond Théberge à Francopresse.

Le commissaire aux langues officielles a émis de premières inquiétudes sur le règlement censé apporter de la transparence dans la distribution du financement aux communautés francophones en situation minoritaire.

Le règlement oblige les institutions fédérales à «donner un préavis raisonnable aux minorités francophones et anglophones» avant de les consulter, ce qui était loin d’être le cas.

Plusieurs intervenants francophones ont dit ne toujours pas savoir s’ils étaient en pleine consultation avec le ministère, car cela ne leur avait pas été notifié, selon ce qu’a appris Francopresse par une source proche du dossier qui préfère rester anonyme.

D’autres organismes et personnes qui défendent des dossiers liés à la francophonie en situation minoritaire ont été contactés par Francopresse pour commenter le règlement. Ils préfèrent analyser ce dernier de manière plus approfondie avant de réagir.

Si on considère l’ensemble de l’océan Arctique, la superficie recouverte de glace en octobre était, selon une analyse du programme européen Copernicus, de 6,8 millions de km2 : c’était 12 % de moins que la moyenne 1991-2020, mais c’était malgré tout, loin d’un record.

En revanche, si on ne considère que la «bordure atlantique» de l’Arctique, des iles du Nord canadien jusqu’à la Norvège en passant par le Groenland, c’est là que les pertes ont été les plus prononcées pendant la majeure partie de 2025, selon l’analyse du Centre américain de données sur la glace et les neiges (NSIDC).

En date du 28 novembre, la baie d’Hudson, la mer de Baffin (entre le Canada et le Groenland) de même que la mer de Barents (entre le Groenland et la Norvège) affichaient toutes leur plus faible couverture glaciaire depuis 1978, soit la date des premières mesures prises en continu par le NSIDC.

Couverture glaciaire en date du 28 novembre. La ligne jaune désigne la médiane 1981-2010.

Et si on ne considère que la baie d’Hudson, la surface recouverte par les glaces pendant la semaine prenant fin le 26 novembre représentait seulement 2 % du total de la baie, contre une médiane de 27 % dans la période 1991-2020, selon le Service canadien des glaces.

Des records battus l’an dernier y ont été à nouveau battus cette année. Les glaces avaient tendance à disparaitre plus tôt dans l’année sur le flanc québécois de la baie, mais la partie ouest aura été presque entièrement libre de glaces cet automne.

Déjà en juillet dernier, l’organisme Polar Bears International notait qu’avec la disparition totale des glaces dans la baie d’Hudson – ce qui n’est pas un évènement historique, mais une rareté aussi tôt en été – les ours polaires s’aventuraient sur la terre ferme, à l’ouest et au sud de la baie, plus loin et plus tôt que d’habitude. «Nous calculons généralement le temps que les ours passent sur la terre ferme à partir de la date où il ne reste que 30 % de la glace dans la baie.»

Pour le président-directeur général du Réseau de développement et d’employabilité (RDÉE Canada), Yan Plante, le fait d’accueillir une délégation de 90 représentants de la francophonie dans le monde stimulerait l’économie locale, avec la location de chambres d’hôtel, les restaurants, la location de salle de congrès, etc.

Pour les entreprises au sein des communautés francophones hors Québec, l’effet n’est pas à négliger non plus. Yan Plante voit dans cette candidature – si elle aboutit – une occasion unique de faire connaitre et de vendre les produits et services des 116 000 entreprises francophones en situation minoritaire.

Le Sommet de la francophonie est organisé tous les deux ans par l’Organisation internationale de la francophonie. Le pays hôte préside l’évènement et conserve le rôle jusqu’au Sommet suivant.

Cet évènement a pour rôle de donner une orientation commune aux pays participants pour la promotion et le rayonnement de la francophonie au niveau international.

Tous les quatre ans, les 93 pays membres élisent aussi la nouvelle personne qui tiendra le rôle de Secrétaire général de la francophonie.

Le Sommet de 2026 aura lieu au Cambodge à l’automne. Le pays hôte pour 2028 sera choisi à ce moment.

Pour Yan Plante, si Ottawa décroche l’accueil du Sommet pour la francophonie en 2028, la francophonie canadienne pourra montrer que parler français ne se fait pas uniquement au Québec.

Yan Plante entrevoit déjà une opportunité pour les entreprises francophones du Canada de se rapprocher de personnalités politiques francophones étrangères.

«Si on travaille d’avance avec le gouvernement, on peut imaginer que des entreprises un peu partout dans le monde vont venir au Canada, pis on peut essayer de faire des maillages.»

«Tant qu’à avoir une masse critique ici, si on est capable de connaitre leurs profils et leurs intérêts, on peut leur faire rencontrer des gens qui ont les mêmes profils et les mêmes intérêts», avance le PDG du RDÉE.

À ses yeux, c’est aussi une «opportunité extraordinaire» de sensibiliser les différents représentants gouvernementaux «pour leur faire comprendre que la francophonie au Canada, ce n’est pas juste au Québec», poursuit-il.

«La communauté, les différentes organisations, les entreprises; on est capable de faire une démonstration de force de toutes les opportunités potentielles […]. Juste de démontrer ça à une délégation internationale qui débarque à Ottawa, je fais le pari qu’après, ça peut aboutir à de vrais contrats, de vrais liens d’affaires.»

Fabien Hébert affirme que la francophonie canadienne pourra se démarquer si Ottawa accueille les représentants de la francophonie à l’étranger.

Dans un contexte où le français du premier ministre Mark Carney est au banc des accusés depuis octobre et que les propos de son nouveau ministre des Langues officielles, Marc Miller, ont créé des remous ces derniers jours, cette annonce est la concrétisation d’un travail de coulisses mis en place depuis le début de l’année 2025.

À lire aussi : Feuilleton de la Colline : le déclin du français à l’avant-scène

Sans commenter le contexte, le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), Fabien Hébert, affirme de son côté que «les actions sont plus puissantes que les mots. Et c’est une action concrète pour mettre la francophonie en valeur».

«Nous avons été entendus par le premier ministre et nous sommes très heureux qu’il reconnaisse tout le potentiel de la Francophonie – forte de 90 pays membres – pour la diversification des marchés de notre pays», s’est réjouie la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), Liane Roy, dans un communiqué.

L’organisme national est à l’origine d’une lettre au premier ministre pour pousser le Canada à être candidat.

Pour Jules Chiasson, si le Sommet se tient à Ottawa, cela représenterait «l’occasion parfaite» pour la Nouvelle-Écosse de s’y investir activement, alors que la province vient tout juste d’obtenir le statut de membre observateur à l’OIF.

Le document est cosigné avec l’AFO, la Société nationale de l’Acadie, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) et la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

Du côté de la FANE, la satisfaction est d’autant plus grande que «la proposition à la FCFA a été faite par la présidente de la FANE [Denise Comeau-Desautels, NDRL], alors c’est sûr qu’on est très très content», commente le directeur général de l’organisme, Jules Chiasson.

La province de la Nouvelle-Écosse a justement obtenu le statut d’observateur à l’Organisation internationale de la Francophonie en 2025.

«On travaille de très près avec le ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie [de la Nouvelle-Écosse, Colton LeBlanc, NDRL], alors pour nous c’est une bonne nouvelle et pour la province», conclut le responsable.

À lire aussi : Sommet de la Francophonie : les organismes canadiens font entendre leur voix

Selon le sondage Global Climate Change 2024, également connue sous le nom de Peoples’ Climate Vote et menée par le Programme des Nations unies pour le développement, 82 % des Canadiennes et Canadiens estimaient que leur gouvernement devrait en faire davantage pour lutter contre le réchauffement climatique. De plus, 87 % pensent que les autres citoyens de leur pays devraient s’engager eux aussi.

Aussi, près de la moitié des Canadiens (49 %) se disaient prêts à donner 1 % de leurs revenus pour soutenir des initiatives climatiques.

Pour Sabaa Khan, membre de la Commission mondiale du droit de l’environnement et directrice de la Fondation David Suzuki pour le Québec et l’Atlantique, ces chiffres ne sont pas surprenants. «Je sais que la plupart des gens veulent soutenir l’action climatique», affirme-t-elle.

À lire aussi : Avis juridique international : «une nouvelle arme» au Canada pour l’environnement

Sabaa Khan est membre de la Commission mondiale du droit de l’environnement et directrice de la Fondation David Suzuki pour le Québec et l’Atlantique.

Si tant de personnes ont l’impression qu’une majorité de personnes reste sceptique face aux actions climatiques, c’est parce que la désinformation est un obstacle central à l’action climatique, avance Sabaa Khan.

«Le débat sur les changements climatiques ne porte pas seulement sur l’incertitude scientifique. Il y a plus de 30 ans de désinformation systémique documentée, soutenue par des électorats puissants, comme l’industrie pétrolière. Être au courant de cet aspect aide vraiment à expliquer pourquoi tant de personnes ont l’impression que la plupart des gens sont sceptiques», explique Sabaa Khan.

Le rôle des médias et des réseaux sociaux est central dans cette méconnaissance de l’opinion générale. «Aujourd’hui, les réseaux sociaux et vidéos sont devenus la principale source d’information. Par exemple, aux États-Unis, plus de la moitié des gens s’informent via Facebook, YouTube et autres, dépassant même la télévision traditionnelle», note-t-elle.

Cette dynamique est amplifiée par ce que Sabaa Khan appelle le faux équilibre médiatique. «Malgré un consensus scientifique écrasant sur l’origine des changements climatiques, plusieurs médias continuent de présenter le sujet comme débattable, en accordant un poids égal à une petite minorité de sceptiques. Cela crée l’impression que le débat est 50-50, alors qu’il ne l’est pas, et rend cette minorité vocale beaucoup plus visible qu’elle ne l’est réellement».

L’économiste à l’Institut Climatique du Canada, Dave Sawyer, est du même avis. La désinformation agit comme un fil rouge entre ses constats et ceux de Sabaa Khan.

Dave Sawyer est économiste pour l’Institut Climatique du Canada.

Pour l’économiste, la tarification du carbone en est un bon exemple : «À l’extérieur du Québec, on répète depuis presque 20 ans que la tarification carbone est une “taxe qui tue les emplois”. Ce message-là a collé, explique-t-il. Pour une partie de l’électorat, tout ce qui touche au carbone ou à l’énergie propre est automatiquement perçu comme mauvais.»

Cette perception masque pourtant un fait important : la plupart des ménages y gagnent financièrement. «La perception n’est pas la réalité, insiste Dave Sawyer. Beaucoup de gens recevaient plus en remises qu’ils ne payaient, mais la désinformation a complètement brouillé ce message.»

Sabaa Khan est d’avis que comprendre ces mécanismes est essentiel pour saisir pourquoi tant de Canadiens et Canadiennes se sentent isolés dans leur soutien au climat, malgré une volonté collective très forte : «C’est un aspect clé pour expliquer la dynamique de la majorité silencieuse et pourquoi des initiatives, comme le Projet 89, sont si importantes».

Lisez notre infolettre

les mercredis et samedis

Pour pallier le décalage entre la perception générale du manque d’actions climatiques et le soutien réel et afin de mettre en lumière les vraies données, le collectif international de journalistes Covering Climate Now a créé le Projet 89 pour cent. Lancée en avril 2025 pendant la Semaine de la Terre, cette initiative veut faire entendre la voix de cette «majorité silencieuse» pour le climat.

Parmi les partenaires clés du projet figurent The Guardian et l’Agence France-Presse. Au Canada, plusieurs médias canadiens sont membres de Covering Climate Now, dont L’Aurore boréale et Francopresse pour la francophonie minoritaire.

Dave Sawyer rappelle que la tarification industrielle du carbone ou le système québécois de plafonnement et d’échange sont des mécanismes complexes, ce qui ouvre encore davantage la porte à la confusion.

Selon l’économiste, les politiques publiques mises en place doivent combiner des mesures abordables pour les ménages – comme les véhicules électriques, les thermopompes ou les programmes d’efficacité énergétique – et des actions ciblées sur les grands émetteurs, notamment l’industrie pétrolière et gazière, avec des règlementations sur le méthane et la tarification industrielle du carbone.

«Les politiques doivent envoyer des signaux clairs à toute l’économie», dit-il.

Ce que veulent vraiment les Canadiens, constate Sabaa Khan, est avant tout des actions concrètes qui protègent l’environnement tout en étant accessibles et efficaces au quotidien.

Les préoccupations principales restent l’abordabilité, les impacts actuels des changements climatiques. Par exemple, les feux de forêt, la chaleur extrême, la qualité de l’air et le bienêtre des générations futures.

C’est d’ailleurs ce qu’incarnent des jeunes militantes et militants comme Sophia Mathur. La jeune Sudburoise dans le Nord de l’Ontario est l’instigatrice de la première grève climatique en Amérique du Nord. Elle fait aussi partie d’une poursuite en justice contre le gouvernement ontarien pour l’affaiblissement de ses engagements climatiques. «Nous voulons que nos voix soient entendues et que des actions concrètes soient prises maintenant, pas dans dix ans», énonce-t-elle.

À lire aussi : Écoanxiété : le rôle crucial des médias face à la crise

Tout a commencé en juin dernier, à l’école Saint-Joseph. Dans le cours d’études sociales de Mme Anne Perrault, les élèves cherchaient sur Internet des informations à propos des villes autour d’eux.

Mais en arrivant sur le site Web de leur propre municipalité, Penetanguishene… surprise! Les informations n’étaient qu’en anglais!

Tout de suite, les élèves ont remarqué l’absence de français sur le site. «On en a discuté en classe, et quelqu’un a proposé qu’on devrait le signaler à la ville», raconte l’enseignante.

C’est que, même si l’Ontario est une province à majorité anglophone, il y a des communautés francophones un peu partout, y compris à Penetanguishene. D’ailleurs, l’école Saint-Joseph est une école francophone et plusieurs élèves de la classe de Mme Anne vivent dans des familles bilingues.

Ils ont décidé d’agir. Chaque élève a écrit une lettre pour exprimer ce qu’il pensait et poser des questions au conseil municipal. L’enseignante a ensuite regroupé les messages pour faire une seule lettre et l’envoyer à la ville.

«On voulait que le français soit visible pour que tout le monde puisse comprendre les informations sur le site», explique Patrick, un élève de la classe.

Puis, coup de théâtre! Alors qu’ils prévoyaient envoyer la lettre par la poste, le maire de la municipalité, Doug Rawson, est venu visiter leur classe pour entendre ce que les élèves avaient à dire. Ces derniers ont eu la chance de lui lire leur lettre de vive voix.

Le maire a écouté et a répondu qu’il allait s’occuper du dossier.

Le site Web de la ville a été traduit en français! Il sera même bientôt disponible dans plus de 50 autres langues. Les élèves de la classe de Mme Anne Perreault ont même été invités à l’hôtel de ville pour assister à la réunion du conseil municipal où cette grande annonce a été faite.

«Je suis fier, parce qu’on a fait quelque chose qui a vraiment eu un grand impact pour la communauté», a confié Ezra, qui a participé au projet.

«Plusieurs élèves m’ont dit que cette initiative leur a appris que, même si on est petit, on a une voix et qu’on peut changer les choses», ajoute Mme Anne.

Et toi, as-tu déjà essayé de dire ce que tu pensais à un adulte ou à une organisation? Comment ça s’est passé?

Source : Le Goût de Vivre

Psst! Tu te demandes peut-être comment prononcer le nom «Shein»? Moi aussi! D’après mon enquête, le nom de l’entreprise se prononce comme ceci : Chi-ine.

La mode jetable (ou fast fashion, en anglais), c’est le fait de produire des vêtements très vite qui coûtent peu d’argent. Aujourd’hui, un vêtement peut être imaginé, fabriqué et mis en vente en seulement trois semaines!

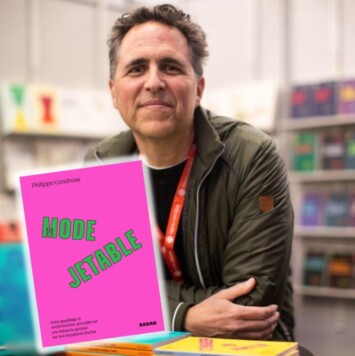

Philippe Gendreau et son livre Mode jetable.

Les entreprises comme Shein ou Temu utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour analyser ce qui circule sur Internet : vêtements portés par des célébrités, vus sur TikTok ou dans des films. Ensuite, l’IA génère des modèles copiés, qui sont mis en ligne presque instantanément. Ça se fait presque à la vitesse de la lumière!

Il y en a plusieurs! Tout d’abord, les conditions des travailleurs qui créent les vêtements sont souvent très difficiles. Les ouvriers doivent travailler très rapidement pendant de longues heures et leurs salaires sont très, très bas. Par exemple, pour un chandail fabriqué au Bangladesh vendu 43,50 $ en magasin, seulement 0,27 $ vont à l’ouvrier. Non seulement cette exploitation est tolérée, mais elle est encouragée par nos achats.

Ensuite, la fast fashion est très néfaste pour l’environnement. Je t’explique pourquoi :

Shein a mauvaise réputation, et de plus en plus de gens connaissent ses impacts négatifs. Mais avoir un magasin dans un quartier chic de Paris, à côté d’autres boutiques de mode, lui permet de paraître «normale» et plus responsable. Alors qu’en réalité, rien ne change dans ses pratiques: les vêtements sont toujours produits de la même façon, les travailleurs ne sont pas mieux traités, et l’impact environnemental reste énorme.

Tout est conçu pour encourager les utilisateurs à rester longtemps sur la plateforme et les pousser à acheter : promotions-éclairs, rabais lorsqu’on invite des amis, notifications constantes, suggestions personnalisées, promotions qui expirent rapidement, rabais lorsqu’on invite des amis, notifications constantes sur les nouvelles offres, consommation toute l’année (Vendredi fou, Noël, Saint-Valentin, etc)…

La première étape, c’est d’acheter moins et de vraiment réfléchir à ce dont on a besoin. On peut aussi choisir des vêtements de seconde main, réparer ceux qu’on a déjà (comme recoudre un bouton ou nettoyer des chaussures sales) ou même personnaliser un t-shirt pour le rendre unique. Quand on crée quelque chose, on est plus porté à en prendre soin!

Toi, si tu pouvais personnaliser un morceau de vêtement, à quoi ressemblerait-il?

Le 4 décembre, Shafqat Ali était convoqué pour témoigner sur le français de Mark Carney devant le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes.

S’il a reconnu qu’il existait bien un déclin du français au Canada, c’est sa manière de le formuler qui a fait bondir les députés conservateurs et bloquistes. Sans répondre directement à la question, il s’est appuyé sur les données du recensement de 2021 avant de conclure : «Le député l’a dit : il y a un déclin du français.»

«Je ne veux pas que vous utilisiez mes paroles, je veux savoir si vous, comme ministre du Conseil du Trésor, vous reconnaissez le déclin du français au Canada […] oui ou non ?», a tonné Joël Godin, porte-parole des langues officielles pour le Parti conservateur du Canada.

À partir de là, Shafqat Ali a préféré évoquer son mandat, alors que l’intitulé de sa convocation portait sur «L’usage du français dans les communications gouvernementales et les institutions fédérales».

«Vous êtes ici sur une motion déposée le 23 octobre dernier concernant l’article de Radio-Canada concernant le 17 % [de français] de votre premier ministre. Est-ce clair pour vous?» a tonné le député conservateur Joël Godin.

Le ministre a plus tard affirmé que les conservateurs jouaient à «des jeux politiques». En marge du comité, il a toutefois refusé de réponse directement à une question de Francopresse sur le déclin du français au Canada.

À lire aussi : Feuilleton de la Colline : le déclin du français à l’avant-scène

Le président du Conseil du Trésor, Shafqat Ali, n’a pas directement et clairement répondu aux questions posées par les députés – y compris libéraux – du Comité des langues officielles.

Shafqat Ali a également offert une réponse sur la partie VI de la Loi sur les langues officielles modernisées alors qu’il avait plutôt été interrogé par un député libéral sur la partie VII. Cette section est l’une des plus importantes pour les francophones, car porteuse de mesures positives.

Ces deux parties de la Loi doivent bientôt être précisées et encadrées par un règlement qui devrait tomber avant la fermeture du Parlement pour la session d’hiver, le 12 décembre.

Mais le président du Conseil du Trésor n’a pas donné de réponse concrète sur son leadeurship par rapport à la mise en œuvre de la Loi.

Il n’a pas non plus donné de détails sur la nature des efforts déployés par son ministère pour protéger le bilinguisme dans un contexte de révision globale des dépenses des ministères, commandée par Mark Carney l’été dernier.

Le porte-parole des langues officielles pour le Parti conservateur du Canada, Joël Godin, a réitéré plusieurs fois la question du déclin du français au président du Conseil du Trésor, sans que celui-ci y réponde directement.

Cela ajoute à la méfiance des francophones élus au Parlement – tous partis confondus – et à celle des communautés francophones au pays, qui avaient déjà critiqué le fait qu’il ne parle pas français.

«Je suis des cours, je m’engage à apprendre le français», a-t-il répété plusieurs fois à l’intention de Joël Godin, qui a ramené ce sujet sur la table.

«Le français est ma sixième langue. Je ne veux pas qu’on remette en question ma capacité d’apprendre le français. Je ne veux pas réagir à une attaque personnelle, mais la loi et la Charte donnent le choix aux Canadiens de recevoir les communications et les services dans la langue de leur choix. Je m’engage au bilinguisme», a-t-il fait valoir.

«Ce n’était pas une attaque personnelle, a tenté d’apaiser Joël Godin. Je vis exactement la même chose que vous : j’apprends l’anglais. Ce n’est pas facile, je suis entièrement d’accord, mais le but était de savoir si vous reconnaissez [le déclin du français].»

De son côté, Mario Beaulieu, du Bloc québécois, a estimé que le président du Conseil n’avait «pas répondu aux questions».

En marge du comité, Joël Godin a affirmé à Francopresse que Shafqat Ali avait été «exécrable et méprisant».

«Il ne connait pas ses responsabilités et ça démontre qu’on se fout du français dans ce gouvernement-là parce que le président du conseil du Trésor n’a pas réagi suite à ce qui s’est passé […] au niveau de l’utilisation du français auprès du premier ministre.»

Pour lui, c’est un «autre exemple» que Mark Carney ne «prêche pas par l’exemple» quand il s’agit du français.

À lire aussi : Recul du français hors Québec : un déclin nuancé selon Statistique Canada

Lisez notre infolettre

les mercredis et samedis

Le député bloquiste a lui aussi estimé que le président du Conseil du trésor n’avait pas répondu aux questions.

«À ce moment charnière du régime linguistique canadien, mes attentes sont très élevées quant au leadeurship du président du Conseil du Trésor […] et du gouvernement plus largement, a commenté le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, par courriel. Un leadeurship fort des hauts dirigeants est essentiel.»

Le chien de garde des langues officielles n’a pas directement commenté ce qu’il s’est passé en comité, mais il avait lui-même déjà adressé plusieurs flèches au ministre, notamment en octobre, où il avait assuré que «le secrétariat du Conseil du Trésor «continue d’émettre des directives qui n’en sont pas». Il l’a aussi réprimandé dans son dernier rapport.

Par courriel toujours, Raymond Théberge rappelle «l’opportunité manquée que représente le Cadre de responsabilisation et de reddition de comptes en langues officielles».

Sans attaquer nommément Shafqat Ali, Raymond Théberge affirme simplement : «Tel que mentionné par le passé, le secrétariat du Conseil du Trésor doit en faire davantage pour guider et encadrer les institutions fédérales de façon claire dans l’atteinte de cet objectif.»

Le nouveau ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, Marc Miller, devra comparaitre devant le Comité permanent des langues officielles avant le 12 février.

Tous les députés du comité se sont entendus pour qu’il s’exprime sur les propos qu’il a tenus mardi en mêlée de presse et sur le fait qu’il était «tanné» de la politisation de la question du déclin du français.