Le fonds «Couverture du Canada : Élections 2025» a été créé à la hâte en avril 2025, lors du déclenchement de la campagne électorale fédérale, par le Forum des politiques publiques (FPP), la Fondation Rideau Hall et la Fondation des Prix Michener.

Ce fonds ponctuel invitait des médias locaux à soumettre des demandes de bourse pour payer les déplacements de journalistes responsables de couvrir la campagne électorale. Sans cet argent, ces déplacements auraient été impossibles en raison des ressources limitées de ces médias.

À lire aussi : L’absence des médias sur des réseaux sociaux a un effet sur les campagnes électorales

Dans le rapport L’information en question, publié à la fin juillet, le FPP explore les effets de la pauvreté de nouvelles locales sur l’élection fédérale. Les deux autrices et l’auteur de ce document concluent que la démocratie canadienne est en péril.

«Il n’est pas exagéré d’affirmer qu’en raison de la débâcle des nouvelles locales et de l’interdiction des actualités sur Facebook, les élections fédérales de 2025 ont probablement été les moins couvertes de l’histoire moderne du Canada», peut-on lire dans le rapport.

Trente-neuf journaux et radios ont obtenu du financement du fonds. Parmi ceux-ci figurent trois médias écrits francophones en milieu minoritaire : Le Droit en Ontario, La Liberté au Manitoba et L’Eau vive en Saskatchewan.*

Le Droit a utilisé les fonds pour que leur journaliste politique produise des reportages sur des enjeux régionaux dans les Maritimes et en Alberta, confirme le coordonnateur à l’information, Jean-François Dugas.

La Liberté a embauché trois journalistes pour assurer une «couverture exhaustive des 14 circonscriptions» de la province, indique le rapport.

À L’Eau vive, «la bourse a permis de faire circuler un journaliste dans cinq communautés de la province pour recueillir des perspectives de l’électorat francophone», a indiqué par écrit à Francopresse Frédéric Dupré, directeur général de la Coopérative des publications fransaskoises, qui publie le journal.

Dans la première recommandation de son rapport, le FPP encourage la création d’un fonds permanent qui permettrait de remettre des bourses aux médias lors des élections fédérales. Il pourrait plus tard être élargi aux élections provinciales, territoriales et municipales.

Le FPP recommande aussi de réserver une partie du fonds aux médias autochtones et de former un comité distinct pour évaluer les demandes de subventions de ces médias.

L’une des autrices du rapport, Sara-Christine Gemson, explique en entrevue avec Francopresse que la distinction pour les Autochtones vient des consultations faites avec ce groupe. «Ils nous ont dit : “Vous êtes en train de faire votre deuil d’une réalité qu’on n’a jamais connue.”»

Les médias autochtones n’ont jamais eu les mêmes ressources que les autres médias pour couvrir des élections. Tout est à construire de ce côté, précise-t-elle.

D’ailleurs, aucune candidature provenant de médias appartenant à des intérêts autochtones n’a été reçue pour le fonds en avril. Une autre raison pourquoi la recommandation a été faite.

Le Nunatsiaq News a reçu une bourse du fonds «Couverture du Canada : Élections 2025». Ce média couvre le Nunavut et le Nunavik, mais n’appartient pas à des intérêts autochtones. Avec l’argent obtenu, il a pu dépêcher un journaliste pendant huit jours à Grise Fiord, sur l’ile d’Ellesmere. Cette localité est la communauté la plus au nord du Canada et compte une population de 150 personnes.

Nous savions que les enjeux de la campagne, comme la souveraineté de l’Arctique, les relations internationales et le cout de la vie, étaient les enjeux qui intéressent toute la population canadienne.

Il dit avoir aimé la rapidité du processus. Il espère qu’un organisme parviendra à le nationaliser. «Nous appuyons l’idée de créer un fonds permanent. Je pense que c’est une bonne idée d’offrir le fonds aux journaux qui couvrent les enjeux autochtones.»

Le rapport L’information en question indique que certains médias se portent quand même bien. C’est le cas du Nunatsiaq News, affirme le directeur de la rédaction, Corey Larocque.

Le rapport ne propose pas de réserver une partie du fonds pour les médias de langue officielle en situation minoritaire.

Pour Sara-Christine Gemson, l’inclusion de trois médias francophones en milieu minoritaire et d’au moins un média anglophone du Québec montre qu’il y a «eu un effort énorme pour assurer la représentation de toutes les régions, de toutes sortes de différents médias, de différentes tailles, de différents groupes».

Si un fonds était mis sur pied de façon permanente, elle y voit la possibilité d’ouvrir la porte à d’autres critères pour «assurer une certaine équité», convient-elle.

Marie-Linda Lord rappelle que les critères imposés par le gouvernement fédéral empêchent plusieurs médias de langue minoritaire d’avoir accès à certains programmes d’aide financière.

La professeure à la retraite en information-communication de l’Université de Moncton, Marie-Linda Lord, considère que cette étude du FPP revêt une grande importance et permet une prise de conscience des dangers qu’entraine une faible couverture médiatique locale.

Elle estime cependant que l’absence d’une reconnaissance spécifique des besoins des médias francophones en milieu minoritaire est une occasion manquée.

Elle rappelle que les médias de langue française sont souvent oubliés, comme dans les critères d’admissibilité au titre d’organisation journalistique canadienne qualifiée (OJCQ), une désignation qui permet d’avoir accès à certaines mesures fiscales du gouvernement fédéral.

Pour devenir une OJCQ , un média doit compter au moins deux journalistes, ce qui n’est pas le cas d’une majorité de médias de langue officielle en situation minoritaire. «Quand on a un [seul] journaliste, ça veut dire qu’on en a besoin de plus», souligne Marie-Linda Lord.

À lire aussi : Faut-il remercier Google d’avoir demandé une exemption? (Éditorial)

Avec le rapport L’information en question et le sondage Ipsos qui l’accompagne, le FPP soutient que la rareté ou l’absence de médias dans certaines régions du pays empêche l’électorat de faire un choix éclairé.

À lire aussi : Quel diagnostic pour la démocratie au Canada?

Franco-Ontarienne d’origine, Sara-Christine Gemson a, entre autres, travaillé comme journaliste à Radio-Canada en Saskatchewan.

Selon le sondage, 70 % des répondants et répondantes croient qu’ils auraient été mieux informés à propos de la campagne électorale s’ils avaient eu accès à plus de nouvelles locales dans leur communauté.

De plus, 34 % des gens qui vivent dans des régions sans nouvelles locales n’ont pas voté, comparativement à 22 % dans les communautés alimentées en nouvelles locales.

Le FPP précise ne pas avoir assez de données pour affirmer qu’il y a bien une corrélation entre l’absence de nouvelles locales et le désintéressement envers la politique, mais il note que des indices pointent en ce sens. Le sondage a été mené en ligne auprès de 1000 personnes de plus de 18 ans. Il n’est pas possible d’attribuer de marge d’erreur à ce type de sondage.

Sara-Christine Gemson explique que suivre l’actualité locale de façon régulière – même seulement par l’entremise des grands titres de sources fiables sur les réseaux sociaux – crée «un point de référence, un contexte dans lequel [les gens] peuvent ensuite […] mieux juger de la validité de ce qui est mis de l’avant».

En plus d’un fonds récurrent, le rapport recommande aux gouvernements de recommencer à acheter de la publicité dans les médias locaux, plutôt que d’affecter une large partie de son budget publicitaire à des entreprises des États-Unis.

«Donnons la chance de prouver que les gens reviennent [vers les médias locaux] en mettant de la publicité sur [leurs] pages. Je suis pas mal certaine que Meta, X, LinkedIn, etc. n’ont pas besoin des revenus du gouvernement fédéral à l’échelle qu’ils sont en train de les recevoir», note Sara-Christique Gemson.

L’une des recommandations souligne le rôle que les médias ont à jouer. Ils doivent être ouverts à l’innovation et la collaboration, en plus de repenser stratégiquement la monétisation de leur audience.

Le FPP propose également de faire davantage de sensibilisation contre la désinformation auprès de la population et de lui donner plus d’outils pour la repérer.

Finalement, il demande la mise en place d’un système de collecte de données plus robuste sur les médias locaux.

À lire : L’éducation aux médias pour lutter contre la désinformation dès l’école

* Ces trois journaux sont membres de Réseau.Presse, qui est l’éditeur de Francopresse.

Le Conseil du Trésor propose de rallonger les délais pour que les services fédéraux deviennent bilingues dans les régions désignées. Il répond ainsi à la demande du premier ministre du Canada, Mark Carney, de diminuer les couts d’opération du gouvernement.

Il s’agit de la directive qui dicte les délais de désignation des bureaux qui doivent offrir des services dans les deux langues officielles et pour la formation du personnel, entre autres.

Cette décision fait sourciller la francophonie minoritaire, à commencer par le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, dans un courriel à Francopresse : « Une prolongation des délais […], qui sont déjà trop longs, se traduirait en une période encore plus longue durant laquelle les communautés seraient privées de certains services auxquels elles ont droit.»

Je demeure particulièrement préoccupé par les délais que ces modifications pourraient entrainer dans la mise en œuvre des bureaux bilingues, ainsi que par leurs impacts éventuels sur l’accessibilité des communautés de langue officielle en situation minoritaire aux services fédéraux.

Il estime que ces changements dans les délais ne doivent pas se faire « au détriment de l’offre de services dans les deux langues officielles».

À lire : Les obligations linguistiques ébréchées et un commissaire en attente de ses pouvoirs

«Est-ce que ça permet aux bureaux qui devraient être désignés de retarder l’embauche de personnel bilingue et de créer un effet boule de neige?», s’interroge une source que Francopresse ne peut identifier parce qu’elle n’a pas l’autorisation de parler aux médias.

Une autre source qui requiert l’anonymat croit que cette mesure est de mauvais augure : «Comme d’habitude, dans un contexte de coupes budgétaires, offrir plus de temps à des bureaux de servir en français, ça peut vouloir dire plein de choses. Dont des contractions budgétaires qui passe par la possibilité de ne pas embaucher de personnes bilingues dans les deux prochaines années…»

À lire : Les fonctionnaires fédéraux pourront désormais choisir la langue de supervision

Selon le Conseil du trésor, ces demandes de délais supplémentaires sont nécessaires pour certaines institutions fédérales, qui ont signalé des «défis liés à la formation linguistique».

Par exemple, le cout des formations linguistiques et le remplacement du personnel qui les suit font augmenter les couts d’opération, fait valoir le service des communications du Conseil du Trésor du Canada par courriel à Francopresse.

L’autre difficulté est de recruter pour «doter des postes requérant notamment des compétences et certifications spécialisées à l’intérieur du délai d’un an», selon le courriel.

Cette proposition viendrait soutenir un nombre limité d’institutions fédérales qui en éprouvent le besoin. Ce faisant, les institutions fédérales, qui ont des priorités opérationnelles concurrentes, bénéficieront davantage de flexibilité dans l’allocation de leurs ressources.

Le délai pour identifier les aires de service des bureaux et pour la consultation de la minorité linguistique desservie sur le choix des bureaux bilingues passerait de six mois à un an. Il veut aussi faire passer d’un an à deux ans la période de mise en œuvre des services bilingues dans les bureaux nouvellement désignés.

Le Conseil du trésor doit encore déposer trois règlements qui appliqueront des parties de la Loi sur les langues officielles.

Ils sont très attendus par les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), puisqu’ils viennent poser un cadre avec des mesures positives pour protéger et promouvoir les services en français, donner des pouvoirs de sanctions pécuniaires au commissaire aux langues officielles et s’assurer que les services aux Canadiens et Canadiennes se font dans les deux langues officielles au sein des entreprises de compétences fédérales.

Le Conseil du trésor et le ministère de Patrimoine canadien déposeront les trois règlements en même temps. Le dépôt au Parlement est prévu cet automne.

À lire : Loi sur les langues officielles : Steven Guilbeault promet des règlements d’ici Noël

En Ontario, les parents seraient «plus chanceux que dans d’autres provinces», affirme Natasha Dubois, directrice de l’École élémentaire Micheline-Saint-Cyr, à Toronto. En effet, une ligne directrice ontarienne exige que les écoles fournissent tout matériel nécessaire à la réussite scolaire.

Le Club des petits déjeuners, fondé en 1994, vise à alléger les dépenses de repas des parents tout en garantissant un soutien au développement et à la réussite scolaire.

«Tout ce que [les élèves] utilisent pour l’apprentissage en salle de classe, tout le matériel de manipulation, les papiers, les crayons, tout ce dont ils ont besoin pour apprendre à l’école est fourni par l’école», précise celle qui est aussi mère de trois enfants.

Malgré cette générosité, certaines dépenses demeurent à la charge des familles. Les parents doivent, par exemple, acheter un sac d’école, une boite à lunch et une bouteille d’eau. Les élèves doivent en outre apporter une paire de chaussures pour l’extérieur et une autre pour l’intérieur, afin de garder les lieux propres.

Pour les plus jeunes, des vêtements de rechange sont recommandés en cas de petits accidents. Enfin, les parents sont parfois responsables de la nourriture pour le diner ou payer l’adhésion à un programme de repas, s’il est offert.

L’Ontario n’est pas la seule province plus généreuse. L’Île-du-Prince-Édouard offre aussi les fournitures gratuitement pour les élèves de la maternelle à la 9e année depuis 2022. Le Québec accorde de son côté un supplément de 124 $ à l’allocation familiale.

Cette année, le Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse a instauré des listes de matériel scolaire standardisées. L’école est responsable d’acheter le matériel pour les classes de la maternelle à la 3e année. Les parents remboursent des frais fixes à l’école.

En Alberta, depuis 2017, une loi interdit aux conseils scolaires de facturer les parents pour certaines fournitures essentielles à l’apprentissage, comme les manuels scolaires, les frais de photocopies ou d’impression.

Au Nunavut, le ministère de l’Éducation dit fournir assez de fonds aux écoles pour qu’elles fournissent le matériel scolaire de base, comme des cahiers et des crayons.

Cette disparité s’explique par le fait que chaque province détermine elle-même sa législation scolaire ainsi que les budgets alloués à l’éducation.

Le Club des petits déjeuners a nourri plus de 880 000 enfants dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada au fils des ans.

Au-delà des fournitures de base, l’organisme L’Échange cœur et partage, basé à Ottawa, rappelle que l’école publique comporte des couts cachés. Les familles doivent encore payer pour «les sacs à dos, les fournitures scolaires adaptées au niveau scolaire et les repas quotidiens», détaille la directrice générale, Zuzanna Kucharski.

«De nombreux parents peinent à assumer ces couts, en raison de l’augmentation du cout de la vie et de priorités financières concurrentes telles que le loyer, l’épicerie et le transport.»

Les parents évoquent aussi des défis liés aux activités, aux collations ou encore aux sorties scolaires.

Beaucoup de familles sont «surprises de constater à quel point les couts demeurent élevés malgré la gratuité de l’enseignement», poursuit la directrice exécutive. Ces dépenses inattendues peuvent créer un stress financier considérable, même pour ceux qui pensaient bénéficier d’un système entièrement gratuit.

À lire aussi : Crise du logement au Canada : un fossé entre générations

Le programme de L’Échange cœur et partage donne aux enfants les outils nécessaires pour commencer l’année scolaire du bon pied. Le fait d’avoir les mêmes fournitures que leurs camarades réduit la stigmatisation et leur permet de se concentrer sur leurs études sans inquiétude.

Aux yeux de Zuzanna Kucharski, pour une amélioration systématique du soutien aux familles, des politiques visant à réduire les couts cachés de la scolarité sont nécessaires. Elle suggère un «financement accru pour les fournitures scolaires, un meilleur accès à des services de garde abordables et un soutien renforcé en sécurité alimentaire».

De tels investissements allègeraient selon elle «la pression financière et garantiraient à chaque enfant de meilleures chances de réussite à l’école».

Au sein des écoles, Natasha Dubois explique que les familles dans le besoin sont invitées à communiquer avec la direction. L’aide est fournie de «façon très discrète». Le conseil scolaire peut notamment offrir des sacs d’école aux parents qui n’ont pas les moyens.

Natasha Dubois a entendu que certains parents en dehors de l’Ontario doivent acheter des cahiers et des crayons pour leur enfant.

Des conseils d’école, composés de parents et d’autres représentants, organisent des collectes de fonds pour créer un budget afin d’acheter des fournitures pour les enfants. Des initiatives comme les friperies sont organisées, permettant à la communauté de donner et de prendre des vêtements ainsi que des chaussures.

Marie-Eve Pépin, directrice des communications du Conseil scolaire du Grand Nord, en Ontario, mentionne que ce dernier a de son côté mis sur pied CSBingo pour prélever des fonds destinés à offrir des paniers aux familles pendant le temps des Fêtes.

À travers le pays, certains conseils collaborent aussi avec des entreprises locales pour distribuer des sacs à dos ou des étuis à crayons gratuits.

Des partenariats avec des organismes communautaires offrent aux familles un accès à couts réduits, parfois gratuit, à des évènements de la communauté (spectacles, soupers, foires, rassemblements, etc.).

De plus, certains établissements scolaires s’inscrivent dans le programme du Club des petits déjeuners, qui veille à ce que les élèves puissent prendre un déjeuner le matin pour bien débuter leur journée.

Néanmoins, malgré ces efforts, une semaine avant la rentrée scolaire, environ 300 enfants étaient encore sur la liste d’attente de L’Échange cœur et partage, signe de besoins persistants.

À lire aussi : Alimentation scolaire au Canada : un programme fédéral insuffisant

Selon un sondage commandé par le commissaire aux langues officielles, même si les fonctionnaires se disent «familiers» avec leurs obligations linguistiques, l’application des bonnes pratiques est moins élevée.

Constats en dents de scie : Les fonctionnaires francophones rapportent dans une plus grande proportion que leurs droits linguistiques ne sont pas toujours respectés.

| Réponse | Première langue officielle - français | Première langue officielle - anglais |

|---|---|---|

| Toujours | 84 % | 57 % |

| Souvent | 15 % | 28 % |

| Parfois | 1 % | 13 % |

| Jamais | 0 % | 2 % |

Le principal facteur qui influence la capacité à superviser des employés dans leur langue est le niveau de connaissance du français chez les superviseurs anglophones. Le deuxième est la connaissance des droits linguistiques des fonctionnaires.

Pour ce qui est de la capacité à exercer leurs droits linguistiques au travail, 77 % des francophones disent pouvoir le faire de façon régulière, contre 94 % chez les anglophones.

À lire : Fonction publique : «Il faut changer cette culture d’être unilingue»

Mark Carney a dévoilé jeudi les détails des premiers grands projets d’intérêt national du gouvernement. D’autres seront annoncés dans les prochains mois.

Parmi ceux-ci figurent la construction d’un premier petit réacteur modulaire à la centrale de Darlington, en Ontario, deux projets miniers, l’expansion du port de Montréal, et l’accélération de la phase 2 de LNG Canada, en Colombie-Britannique.

«Le Bureau des grands projets continuera de travailler avec les promoteurs, les provinces, les territoires et les peuples autochtones pour trouver la bonne voie à suivre», assure le gouvernement.

À suivre : Ottawa mise sur d’autres initiatives encore en développement : l’essor des minéraux critiques pour soutenir les technologies propres, le développement de l’éolien de la Nouvelle-Écosse et du Canada atlantique, d’un oléoduc associé au captage et au stockage du carbone.

Le gouvernement canadien veut également créer un corridor économique et de sécurité dans l’Arctique reliant communautés, défense et exploitation minière, moderniser avec les Autochtones le port de Churchill, au Manitoba, et lancer le train à grande vitesse Alto entre Toronto et Québec.

Du côté du Bloc : Le Bloc québécois a tenu son caucus pour mettre ses troupes en marche avant la reprise de la session parlementaire de l’automne, le 15 septembre.

En début de semaine, le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, a fustigé le fait que Mark Carney empiète sur «les juridictions des provinces et du Québec», notamment à travers la loi C-5, adoptée sous bâillon en juin.

Les députés bloquistes comptent donc s’attaquer à cette loi, contre laquelle ils ont voté. Leur chef a également critiqué l’absence de résultats dans les négociations avec les États-Unis sur la question des tarifs douaniers.

Frustrations chez les libéraux : Selon Radio-Canada, des députés libéraux se sont réunis en marge de leur caucus national à Edmonton cette semaine, pour discuter de lutte contre les changements climatiques.

En coulisses, certains députés estiment que Mark Carney a relégué au second plan les initiatives vertes depuis son arrivée au pouvoir.

Ce caucus est né d’une initiative du nouvel élu Éric St-Pierre, député d’Honoré–Mercier à Montréal.

Sous le couvert de l’anonymat, plusieurs députés libéraux ont exprimé leur incompréhension de ne pas entendre Mark Carney parler davantage de changements climatiques, alors qu’il était envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l’action climatique.

Mark Carney a annoncé une série de mesures visant à soutenir les industries canadiennes et les travailleurs et travailleuses les plus affectés par les tarifs douaniers des États-Unis.

Formation : 50 000 personnes auront accès à un programme de recyclage professionnel et à un assouplissement de l’assurance-emploi. Le gouvernement créera aussi une plateforme numérique d’emploi et de formation.

Adaptation : Un fonds de 5 milliards $ aidera les entreprises à s’adapter, se diversifier et harmoniser leurs besoins en main-d’œuvre. La politique «Achetez canadien» obligera l’État à privilégier les fournisseurs du pays et encouragera les provinces et les municipalités à faire de même.

Le gouvernement augmentera aussi les prêts aux PME et sera plus souple pour les prêts aux grandes entreprises.

Pour l’agriculture, 370 millions $ seront investis dans la production de biocarburants. Ce virage appuiera les producteurs de canola touchés par les tarifs douaniers chinois et financera la diversification des exportations.

Enfin, une initiative régionale en Atlantique renforcera l’aide aux PME, à l’agriculture et aux pêcheries.

Moins de voitures électriques : Le gouvernement a suspendu la norme sur la disponibilité des véhicules électriques pour 2026. Selon cette norme, 20 % des véhicules mis en vente en 2026 auraient dû être sans émission. Mark Carney a annoncé qu’elle sera également examinée.

Le gouvernement fédéral veut créer un registre public qui recensera l’utilisation de l’intelligence artificielle par ses ministères et agences. Ceci afin d’assurer transparence et suivi. C’est ce qu’a révélé un article du Globe and Mail cette semaine.

Pourquoi : Jusqu’ici, les projets d’IA sont dispersés, selon l’article. Pêches et Océans s’en sert pour retrouver des engins de pêche, Agriculture Canada pour analyser des données satellitaires et Transports Canada pour surveiller le fret aérien.

Ottawa souhaite coordonner ces initiatives dans le cadre d’une stratégie nationale d’IA. Cette démarche s’inscrit dans la promesse électorale de Mark Carney d’accroitre l’efficacité de la fonction publique grâce à l’IA, alors que le gouvernement veut aussi réduire ses dépenses.

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Anita Anand, a affirmé mercredi qu’elle «évaluait» les relations du Canada avec Israël, notamment après une attaque d’Israël pour la première fois à Doha, au Qatar.

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Anita Anand, a condamné mardi l’attaque menée par Israël à Doha, au Qatar, qui visait des dirigeants du Hamas. Le lendemain, elle a affirmé que le Canada «évaluait» ses relations avec Israël.

Vers une reconnaissance : Le Canada devrait reconnaitre l’État de Palestine officiellement ce vendredi, lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies.

Cette reconnaissance intervient dans un contexte d’intensification des frappes d’Israël à Gaza et pour la première fois dans la vile de Doha, au Qatar, dans le but de cibler des responsables du Hamas qui s’y trouvent.

Le Livre blanc : Vérités, défis, occasions à saisir et pistes d’avenir sur les médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire (MCLOSM) et été rédigé à partir d’une autoévaluation de ces derniers, d’un sondage auprès des francophones de l’extérieur du Québec et des anglophones du Québec, des témoignages d’acteurs clés, d’entretiens qualitatifs réalisés auprès de leadeurs communautaires, institutionnels et sectoriels, ainsi que d’une recension des écrits sur le sujet.

Pour revigorer les journaux et les radios de langue minoritaire, le Livre blanc propose des pistes d’interventions nécessitant l’engagement simultané de quatre secteurs.

À lire aussi : La presse francophone minoritaire, un média qui a du caractère

Les médias eux-mêmes détiennent la première clé. Ils doivent «affirmer [leur] rôle non seulement comme fournisseur d’information locale, mais aussi comme créateur de valeur identitaire, linguistique et culturelle». Ils doivent repenser leur modèle d’affaires, intensifier leur transformation technologique et mobiliser leurs publics, particulièrement les jeunes.

Leurs efforts seront cependant vains s’ils ne reçoivent pas d’appui. Au premier chef, les organismes qui les représentent – Réseau.Presse (éditeur de Francopresse), l’Alliance des radios communautaires du Canada, Quebec Community Newspapers Association, le English-Language Arts Network et le Consortium – doivent promouvoir les MCLOSM, appuyer la mutualisation de certains services et poursuivre les négociations avec divers bailleurs de fonds.

Réseau.Presse, l’Alliance des radios communautaires du Canada, Quebec Community Newspapers Association et English-Language Arts Network ont conjointement créé le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire en 2016. Il leur permet d’avoir une voix plus forte pour leurs revendications communes.

Les francophones et les organismes qui composent les communautés de langues officielles en milieu minoritaire ont également un rôle important à jouer. Les médias locaux doivent être intégrés dans les stratégies locales, le développement de contenu et les habitudes de consommations, avance le document.

Finalement, les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral doivent reconnaitre le rôle essentiel des MCLOSM dans la vitalité de leur communauté. En plus de les soutenir avec «une part équitable, récurrente et stable de la publicité gouvernementale», ils devront aussi fournir du financement prévisible pour permettre une planification à long terme et l’adaptation constante requise par le numérique.

Le gouvernement du Canada devrait aussi modifier ses règlements et ses critères pour permettre à un plus grand nombre de ces médias d’avoir accès à certaines mesures fiscales.

À lire : Renouvèlement de l’IJL : une francophonie plus riche

Les médias de langues officielles en milieu minoritaire font face aux mêmes défis financiers que les autres médias canadiens. Le Livre blanc fait cependant état de plusieurs autres lacunes qui leur sont propres.

Lors des entretiens, 78 % des acteurs et actrices de l’écosystème ont souligné des enjeux financiers. Dans l’enquête par autoévaluations, environ les deux tiers des MCLOSM révèlent disposer d’un budget annuel de moins de 500 000 $.

Le bassin de talents potentiels pour travailler dans ces médias est de plus en plus limité et des programmes de formation ont disparu au cours des dernières années. Les MCLOSM jouent par conséquent souvent un rôle de formateur qui n’est pas reconnu dans le secteur et par les gouvernements.

Un peu plus du quart des médias sondés disent compter moins de deux employés à temps plein – ce qui peut inclure le personnel administratif –, 47 % ont moins de deux pigistes ou contractuels.

Lisez notre infolettre

les mercredis et samedis

Les plus grands défis à relever se trouvent du côté de la stratégie numérique des médias écrits et des radios. Dans leur autoévaluation, ils rapportent ne pas être outillés pour le réaliser pleinement.

Combler tous ces retards ne règlera cependant pas tous les problèmes, rappelle-t-on dans le Livre blanc. Une fois sur le Web, les médias sont en compétition contre tout ce qu’il y a sur la toile, tentent de rejoindre des publics sur de grandes étendues géographiques et desservent des «marchés de niche difficilement monétisables».

Par conséquent, «les retombées financières demeurent insuffisantes pour que les canaux numériques assurent une source de revenus viable, capable de soutenir adéquatement les salles de rédaction ou le fonctionnement des médias».

À lire : Les petits médias francophones face aux défis de la vidéo

Selon le sondage réalisé par la firme Nanos pour alimenter la réflexion, 45 % des francophones de l’extérieur du Québec consomment le contenu d’au moins un média écrit, principalement pour s’informer sur l’actualité locale et pour lire en français. Pour les radios francophones, 44 % des répondants disent les écouter.

Les journaux bénéficient d’un taux de satisfaction et de confiance élevé : 76 % des 666 francophones de l’extérieur du Québec qui ont répondu au sondage en ligne estiment que leur journal fait un très bon ou un bon travail. Leur niveau de confiance envers ceux-ci est supérieur à celui accordé aux médias privés, mais inférieur à celui du diffuseur public.

Bien que les 18 à 34 ans figurent parmi les principaux consommateurs de contenus des journaux communautaires locaux de langue officielle minoritaire selon le sondage, leurs habitudes se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux. Des efforts accrus seront nécessaires pour parvenir à les rejoindre.

«Le rôle crucial de ces médias sur le plan démocratique demeure largement sous-estimé, voire méconnu, par une partie du public et des décisionnaires», relève encore le document. Ces médias accompagnent pourtant les communautés de langues officielles en situation minoritaire dans leur développement du sentiment d’appartenance, la préservation de l’identité culturelle et la vitalité.

Si les recommandations du Livre blanc encouragent un rapprochement entre les médias et la communauté qu’ils couvrent, il reconnait le défi que cela représente.

L’indépendance et la déontologie journalistique peuvent créer des tensions éditoriales avec les organismes communautaires. Le rôle démocratique d’un média peut ainsi décourager certains membres de la communauté ou certaines associations à collaborer avec ceux-ci.

À lire : Achat de publicité à Meta : un «pied de nez» par Ottawa aux médias locaux

Le chef libéral a même osé employer le mot «austérité». Un mot lourd de sens, qui en inquiète déjà plus d’un : pourra-t-on encore compter sur l’aide de l’État? Les impôts vont-ils augmenter? La qualité des services en sera-t-elle affectée? Etc.

Mark Carney ne s’est sans doute pas servi du mot «austérité» à la légère. Le mentionner maintenant pourrait bien être une stratégie pour nous dire de nous préparer à traverser une période difficile. On veut éviter de causer la surprise, ce qui pourrait susciter encore plus de mécontentement.

Par contre, ce n’est pas parce qu’on nous prévient déjà des difficultés à venir que les choses vont nécessairement mieux se passer. Loin de là. Les prochaines années ne s’annoncent pas de tout repos.

L’histoire nous dira si la méthode adoptée par Mark Carney pour couper dans les dépenses du gouvernement passera aussi bien auprès de l’électorat que celle utilisée par le Parti libéral dans les années 1990.

Des crises qui se multiplient

Ce ne sera cependant pas la première fois que le pays sera confronté à une situation économique et financière précaire. Ce fut le cas lors de la pandémie, il n’y a pas si longtemps, et aussi au moment de la crise financière mondiale de 2009.

Dans ces deux cas, le gouvernement avait dû composer avec une baisse soudaine de ses revenus et une augmentation tout aussi importante, sinon plus, de ses dépenses. Les déficits et la dette avaient alors explosé.

Toutefois, lors de ces deux épisodes, le gouvernement ne remettait pas en question le rôle de l’État. Il maintenait les services publics et en créait même de nouveaux pour aider les plus démunis. Il s’agissait surtout d’un moment difficile à passer qui se terminerait un jour.

La situation actuelle est différente. Le Canada semble se trouver à la croisée des chemins. Notre premier ministre l’a dit plus d’une fois : le monde tel que nous le connaissons se transforme et plusieurs défis nous attendent. Le pays doit donc s’adapter aux nouvelles réalités économiques mondiales.

Il existe un précédent

La situation n’est cependant pas inédite. On pourrait faire un parallèle entre la période actuelle et la crise budgétaire des années 1990.

À ce moment-là, le nouveau gouvernement libéral de Jean Chrétien se rend compte que la situation budgétaire du gouvernement fédéral n’est plus tenable. La dette publique du gouvernement explose en raison des déficits annuels considérables qui surviennent année après année.

Cette situation est si préoccupante que le Wall Street Journal écrira que le Canada est devenu un «membre honoraire du tiers monde». Une déclaration qui créera une onde de choc à Ottawa.

Le premier ministre Chrétien et surtout son ministre des Finances, Paul Martin, décident alors de mettre en œuvre un important exercice de révision des dépenses, en 1995. Tous les programmes seront examinés.

Les gestionnaires devront faire la démonstration que leurs programmes sont non seulement encore nécessaires, voire indispensables, mais que le gouvernement a encore les moyens de les financer.

Plusieurs programmes seront abolis alors que d’autres seront transformés. On parle alors de privatisation, d’imposition de frais d’usager, de partenariat public-privé, de dévolution des pouvoirs vers les provinces, les municipalités, etc.

Le résultat sera spectaculaire. En trois ans, le gouvernement parviendra à réduire ses dépenses de plus de 20 %, ce qui lui permettra d’équilibrer son budget et de réduire sa dette.

Le budget de tous les ministères sera réduit, sauf celui des Affaires indiennes et du Nord. Dans certains cas, les coupes seront considérables. Le budget de certains ministères sera amputé de plus de 30 %. Ce sera même 60 % pour le ministère des Transports.

Encore de nos jours, on profite des retombées de cette réforme, menée il y a 30 ans. Le Canada demeure le pays le moins endetté du G7.

À lire : L’état des finances publiques ne se réduit pas au montant du déficit

Lisez notre infolettre

les mercredis et samedis

Un nouvel examen des programmes sous Mark Carney?

Lors de la campagne électorale, Mark Carney a promis de transformer le gouvernement. La plateforme du Parti libéral du Canada ne peut être plus claire : «le gouvernement dépense trop». On promet donc de lancer un exercice de révision des programmes.

Le gouvernement a commencé à dévoiler certains détails de cette révision des programmes. Ainsi, tous les ministères doivent réduire leurs dépenses de 7,5 % cette année. Ce taux augmentera graduellement pour atteindre 10 % l’an prochain et 15 % l’année suivante.

À première vue, ces réductions semblent réalistes. On est même en deçà des coupes de 20 % réalisées par le gouvernement Chrétien.

Cependant, il existe une différence fondamentale entre l’effort de discipline budgétaire actuelle et celle mise en œuvre par le tandem Chrétien-Martin dans les années 1990.

Contrairement à la révision des programmes de 1995, le gouvernement actuel impose une réduction uniforme de 7,5 % (puis de 10 % et de 15 %) à chaque ministère.

Ce qui avait fait le succès de la révision des programmes de 1995, c’est que, justement, on avait évité ces coupes uniformes. Le gouvernement reconnaissait qu’il existait des programmes plus importants que d’autres. Ainsi, les budgets dédiés aux services directs à la population avaient été moins touchés que ceux aidant les entreprises.

Jean Chrétien et Paul Martin n’ont jamais employé le mot «austérité» pour faire référence à leur exercice de révision des programmes non plus.

Et pour cause : ce n’était pas un exercice d’austérité, c’est-à-dire une période où on devait se serrer la ceinture. Il s’agissait d’une vaste réforme qui visait à redéfinir le rôle de l’État dans la société : qu’est-ce que le gouvernement fédéral peut faire et comment peut-il le faire?

Si Mark Carney veut réformer l’économie canadienne, il aurait intérêt à tirer des leçons de la réforme des programmes de 1995.

La principale est que ce n’est pas en imposant un régime minceur à toute la fonction publique qu’on parvient à assainir les finances publiques. C’est en demandant à la fonction publique de réfléchir au rôle de l’État et de se demander comment leurs programmes peuvent aider à remplir ce rôle.

C’est seulement en se posant ces questions, qui peuvent être difficiles, qu’il sera possible de faire une véritable transformation de l’État canadien.

À lire : Masculinité en finances : une étude place Mark Carney sous la loupe

Dans un courriel à Francopresse, un porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), Rémi Larivière, confirme que le plafond du PPECFSM pour l’année universitaire 2025-2026 est fixé à 2970 personnes.

Il s’agit d’une hausse comparée à la première année du programme, limitée à 2300 admissions. Cette annonce confirme également la prolongation de l’initiative fédérale, une information qui, en juin dernier, se faisait toujours attendre.

Ce projet pilote avait été lancé en aout 2024 par le ministre d’IRCC de l’époque, Marc Miller, pour assurer notamment une voie vers la résidence permanente pour les étudiants étrangers francophones.

Il avait aussi été lancé pour soutenir les établissements francophones, mais sans chiffres clairs pour 2025-2026.

À lire aussi : Ottawa fait sauter son plafond pour des étudiants étrangers francophones

Une inquiétude subsiste côté francophone : en plus du flou quant au maintien du visa, le premier ministre Mark Carney semble vouloir réduire l’immigration temporaire, y compris le nombre d’étudiants étrangers.

Depuis son élection en avril, sa ministre de l’Immigration, Lena Metledge Diab, a seulement confirmé les cibles pour les résidents permanents francophones hors Québec promises lors de la campagne libérale ce printemps (8,5 % en 2025, 12 % d’ici 2029).

À lire : Mark Carney veut ralentir l’immigration temporaire pour «réduire la pression»

La ministre n’a toutefois rien précisé sur le sort réservé aux autres immigrants francophones en milieu minoritaire, notamment celui des étudiants étrangers.

L’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) réclame que ces derniers soient inclus dans les cibles ou que la capacité d’accueil des établissements qu’elle représentent soit protégée.

Selon des intervenants du secteur, ces étudiants et étudiantes sont essentiels à la survie financière et sociale des collèges et universités francophones hors Québec, qui craignent de lourdes conséquences si leurs admissions sont limitées.

Le plafond imposé en 2024 par Ottawa sur le nombre total d’étudiants étrangers que les établissements postsecondaires du pays pouvaient accueillir a déjà fait l’objet d’une plainte de l’ACUFC pour non-respect de la Loi sur les langues officielles. Le PPECFSM a été annoncé près de cinq mois après le dépôt de cette plainte.

L’incertitude créée par les décisions de dernière minute inquiète les établissements, qui planifient leurs admissions un an à l’avance, et menace leur stabilité budgétaire. Certains, comme l’Université Laurentienne, ont déjà souffert de graves crises financières.

Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, commente trois dossiers chauds qui le concernent en amont de la rentrée parlementaire, qui aura lieu le 15 septembre. Bien que son mandat devait se terminer en début d’année, il restera en poste jusqu’en janvier 2026.

À lire aussi : Raymond Théberge : «C’était un honneur d’occuper ce poste pendant sept ans»

Au début de l’été, le premier ministre fraichement élu, Mark Carney, a demandé à chacun de ses ministères d’effectuer des coupes budgétaires de 7,5 % au cours de la prochaine année et jusqu’à 15 % en 2028.

En attendant les plans finaux des ministères, une étude du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) estime que les emplois dans la fonction publique seront durement touchés par l’exercice.

Selon le groupe de réflexion, la moitié des suppressions de postes se produira dans la région d’Ottawa-Gatineau, où le couperet devrait tomber pour environ 25 000 fonctionnaires d’ici 2028. Au total, 57 000 postes devraient être abolis au Canada.

Une question subsiste : comment les services en français des 28 ministères seront affectés par ces réductions?

«Je suis évidemment préoccupé, car trop souvent dans le passé, les langues officielles ont été négligées lors des périodes de récession financière», observe le commissaire Théberge en entrevue.

«Ces compressions budgétaires pourraient à la fois avoir un impact sur la langue de travail au sein au sein de l’appareil fédéral, mais aussi sur la qualité des services que les Canadiens et les Canadiennes reçoivent et aussi un impact sur le développement de nos communautés», poursuit-il.

La Loi sur les langues officielles (LLO) modernisée mentionne pour la première fois un engagement envers l’apprentissage des minorités linguistiques. Elle adopte également une «politique en matière d’immigration francophone visant à favoriser l’épanouissement des minorités francophones du Canada».

Mais en entrevue, Raymond Théberge s’attache davantage à parler des «deux langues officielles» plutôt que des manquements aux services en français de la part des institutions fédérales. Il rappelle que la LLO est une loi quasi constitutionnelle.

«Il y a des engagements que le gouvernement doit respecter dans la mise en œuvre de cette loi, à mon avis même dans les situations de restrictions budgétaires, de restrictions financières.»

Si jamais le gouvernement manque à ses responsabilités, quels sont ses pouvoirs en tant que commissaire?

«Dans cette situation c’est un pouvoir d’influence», affirme-t-il. Il rappelle que pendant la pandémie, son équipe avait «très tôt remarqué que les communications n’étaient pas dans les deux langues officielles» et était intervenu.

Le commissaire rappelle les obligations de respecter les langues officielles dans l’ensemble de l’appareil fédéral, notamment dans les situations d’urgence, comme la COVID-19.

Tous nos articles sur le parcours de la modernisation de la Loi sur les langues officielles

Au début de l’été, le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, Steven Guilbeault, visait le dépôt des règlements pour l’application complète de la LLO «avant Noël». La loi modernisée a été adoptée par la Chambre en 2023.

Le ministère a consulté le commissaire sur les règlements, mais ce dernier affirme ne pas avoir vu «la version finale». Interrogé par Francopresse pour savoir si ce qu’il avait vu le satisfaisait ou non, Raymond Théberge préfère réserver sa réaction lorsque les trois règlements seront déposés en Chambre.

À lire : Loi sur les langues officielles : Steven Guilbeault promet des règlements d’ici Noël

Steven Guilbeault a affirmé en entrevue à Francopresse qu’il était certain de déposer les règlements qui doivent mener à la mise en œuvre complète de la Loi sur les langues officielles au cours de l’automne, avant Noël.

Pour l’instant, personne ne sait comment les règlements seront déposés, si ce sera d’un bloc ou un par un.

Le règlement le plus attendu concerne la partie VII de la loi, qui concerne la promotion du français et de l’anglais.

Un second règlement donnera la possibilité au commissaire d’imposer des sanctions administratives pécuniaires à l’encontre des institutions fédérales qui ne respectent pas la LLO. Le troisième et dernier règlement portera sur l’usage du français dans les entreprises sous juridiction fédérale.

«Tant et aussi longtemps qu’on n’a pas ces règlements, la loi modernisée demeure une loi qui n’est pas pleinement mise en œuvre et qui limite l’utilisation de certains de [mes] pouvoirs», rappelle le commissaire.

Dans son dernier rapport annuel, publié en juin, Raymond Théberge conclut que la médiation – la méthode la moins contraignante pour résoudre les conflits liés aux manques de services en français en situation minoritaire – a échoué.

La médiation peut être proposée pour régler une plainte qui vise une institution fédérale. Elle est faite pour offrir aux parties une solution mutuellement acceptable et des résultats plus rapides.

«Malheureusement, une grande majorité de personnes qui ont déposé des plaintes ont refusé de participer au processus de médiation. Certaines préfèrent ne pas divulguer leur identité, ou veulent seulement signaler une violation de la Loi sans s’engager dans une autre démarche», peut-on lire dans le rapport.

Lorsqu’on lui demande s’il avait pu changer des comportements enfreignant la loi en appliquant des sanctions plus sévères, le commissaire garde sa réserve habituelle.

«Je pense que c’est important de préciser que les sanctions pécuniaires vont seulement s’appliquer dans certaines circonstances, surtout dans le domaine du transport. On attend de voir qui sera touché par ces sanctions administratives.»

À lire aussi : Les obligations linguistiques ébréchées et un commissaire en attente de ses pouvoirs

Il affirme que pour la plupart des plaintes reçues par le Commissariat, les sanctions administratives pécuniaires ne seraient pas nécessaires dans «la majorité des cas».

Pour Raymond Théberge, la médiation reste une option pour «régler un problème qui n’est pas nécessairement très complexe». Il indique toutefois réfléchir à la façon «d’encourager» les personnes qui souhaitent porter plainte à avoir recours à ce mode de gestion de conflits.

Grand-Sault au Nouveau-Brunswick a son monument pour honorer Ron Turcotte et Secretariat.

Né en 1941 dans le petit village de Drummond, près de Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick, Ron Turcotte a connu une carrière extraordinaire.

Issu d’une famille de 11 enfants, il quitte l’école pour travailler comme bucheron avec son père. Les chevaux font partie du métier; Ron Turcotte apprend dans son adolescence à s’occuper de ces bêtes, ce qui lui servira.

Il quitte sa région natale à l’âge de 19 ans pour trouver du travail à Toronto. Un mois plus tard, sans succès, découragé, il est décidé à retourner chez lui. C’est alors que le propriétaire de la maison où il loue une chambre lui propose d’aller frapper à la porte des écuries Windfields. On l’embauche pour brosser les chevaux.

Comme il a le physique d’un jockey – pas trop grand et pas trop lourds –, on lui donne sa chance et il gagne sa première course en 1962. En 1962 et 1963, il est proclamé meilleur jockey au Canada. Cela lui donne une carte de visite pour tenter sa chance aux États-Unis. Il fait son apprentissage.

En 1964, il avait déjà à son actif 250 victoires sur les circuits. Son ascension est spectaculaire, car en 1965, sur le cheval Tom Rolfe, Ron Turcotte remporte les Preakness Stakes, l’une des trois courses de la Triple Couronne. Mais le meilleur est encore à venir pour le jockey de Drummond.

Ron Turcotte commence alors à travailler avec un autre Canadien, Lucien Laurin, un Québécois de Joliette, qui est entraineur de chevaux. Ils se retrouvent dans l’écurie The Meadow, en Virginie, appartenant à Penny Chenery. Turcotte a d’abord un grand succès sur le cheval Riva Ridge, avec lequel il réussit presque à remporter la Triple Couronne.

Après avoir gagné plusieurs courses en 1971, Riva Ridge, monté par Turcotte, remporte le Kentucky Derby. Lors des Preakness Stakes, le duo termine cependant quatrième. Ils prennent leur revanche aux Belmont Stakes avec une victoire par sept longueurs. Mais la Triple Couronne leur échappe.

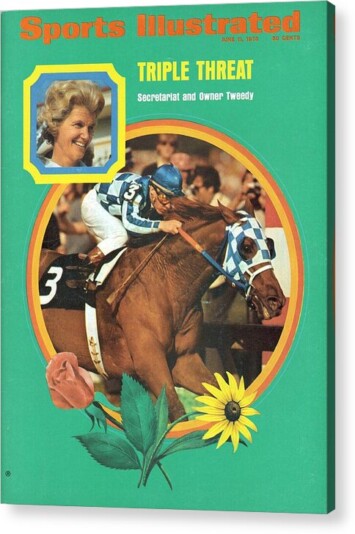

Sports Illustrated, édition du 11 juin 1973, avec Ron Turcotte en couverture.

La rencontre de deux champions

L’année suivante, Ron Turcotte a la chance de monter un cheval d’exception : Secretariat. Celui-ci a grandi avec Riva Ridge, en Virginie. Le poulain a déjà été sacré cheval de l’année aux États-Unis en 1972 à l’âge de 2 ans, un fait rare. Il est surnommé «Big Red», en raison de son poil rougeâtre.

Ron Turcotte racontera plus tard que, lorsqu’il a vu Secretariat pour la première fois, il a eu un coup de foudre : «Je regardais les yeux. Puis, on s’étudiait l’un l’autre. Et c’est de même qu’on est venus à se comprendre.» En raison de son bilan de la dernière année, Secretariat suscite de grandes attentes.

Au Kentucky Derby de 1973, Secretariat, part bon dernier. Au quart de la course, il remonte et dépasse un à un les autres chevaux pour prendre la tête au dernier tournant. Il court le dernier quart de mille en 23 secondes. C’est sans précédent.

Deuxième course de la Triple couronne : les Preakness Stakes. Secretariat est encore dernier à l’ouverture des barrières de départ. Puis, le pur-sang réussit un exploit étonnant. Au premier virage, en quelques secondes, il dépasse tous ses concurrents. Et de deux.

Puis vient la troisième et ultime course de la Triple couronne, les Belmont Stakes, à New York.

Citation était alors le dernier cheval à avoir remporté le prestigieux triplé, en 1948. Durant les 25 années qui ont suivi, sept chevaux avaient réussi à gagner les deux premières courses, mais avaient échoué cette troisième épreuve dans laquelle s’engageait Secretariat.

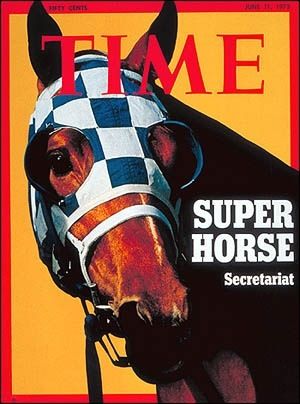

L’entourage de Secretariat est nerveux. La pression est grande. Entre la deuxième et la troisième course, l’engouement pour Secretariat s’empare de tous les États-Unis. Le cheval fait la une des magazines Times, Newsweek et Sports Illustrated.

Time Magazine a consacré sa couverture à Secrétariat entre ses victoires.

Ron Turcotte sent aussi le poids de cette troisième course sur ses épaules. Mais il a confiance. Certaines personnes qui ont pu voir Secretariat la veille et le matin de la course ont témoigné avoir vu un cheval de belle allure semblant déterminé. C’est un rendez-vous avec l’histoire.

Il y a 70 000 personnes dans les gradins de l’hippodrome de Belmont Park. Seulement cinq chevaux sont à la barrière. Secretariat a cette fois-ci un meilleur départ. Avec Sham, son plus grand viral des deux premières courses, ils s’échangent la tête jusqu’au milieu de la course. Pendant un moment, Sham semble pouvoir distancer Secretariat. Les trois autres chevaux sont loin derrière. On croit assister à une course à deux lorsque, de façon inattendue, avant le dernier tournant, Secretariat, s’élance et gagne de la vitesse. Il est devant. Il le restera.

Certains observateurs diront qu’ils étaient convaincus que Secretariat allait beaucoup trop vite et allait s’effondrer avant la fin de la course. Mais non, il creuse l’écart : 12 longueurs, 14, 18, 20… Sa fougue défie toute logique.

Il terminera avec une incroyable avance de 31 longueurs sur son rival Sham, pourtant un cheval fabuleux lui aussi. La foule est en délire. Secretariat vient d’accomplir un exploit que personne ne prévoyait ou même ne croyait possible.

Le cheval fracasse le record de piste avec 2 minutes et 24 secondes.

Ron Turcotte a pu assister à la première du film Secretariat en 2010. Charlie Davis, le cavalier d’entrainement, l’accompagnait pour l’occasion.

Un cheval au grand cœur

Plus tard cette année-là, Secretariat est retiré de la compétition. Les pur-sang n’ont pas de longue carrière. Il meurt en 1989, âgé de 19 ans, à la suite d’une inflammation des tissus mous au sabot (laminite ou fourbure).

Le vétérinaire qui l’a autopsié a révélé que son cœur pesait environ 22 livres (10 kilos), soit deux fois et demie le poids moyen de cet organe chez les chevaux. Cela explique, en grande partie, le secret de la force exceptionnelle de Secretariat. EN 1999, la chaine ESPN le place au 35e rang de son palmarès des 100 meilleurs athlètes du XXe siècle.

Quant à Ron Turcotte, il continue de monter des chevaux, mais sa carrière de jockey prend fin brutalement en 1978 lors d’une course sans importance, ironiquement à Belmont Park, où il a connu la gloire cinq ans plus tôt.

Quelques secondes après le départ, un autre cheval heurte le sien. Sa monture est terrassée et, dans sa terrible chute, Turcotte frappe le sol tête première. Trois vertèbres fracturées. Les deux jambes paralysées, il ne pourra plus marcher.

Il retrouve alors son épouse Gaétane Morin et ses filles dans son village de Drummond. C’est là où le jockey qui parlait français à ses chevaux passera le reste de sa vie.

Un groupe d’Ottawa, très populaire en Ontario, lance son troisième album Hey, Wow IV. Je sais, ce n’est pas logique, mais dans l’univers loufoque de Hey, Wow, ça se peut. Un univers de fête, qui nous emporte et nous fait du bien.

Ce qui est rassurant, c’est que le groupe franco-ontarien réunit encore et toujours des musiciens virtuoses. Ils nous entrainent dans une variété de styles musicaux, allant du traditionnel au country, de la java au ska, sans oublier la chanson à répondre.

Le groupe franco-ontarien Hey, Wow lance son quatrième album.

On y retrouve encore une fois des harmonies vocales puissantes et accrocheuses. Les histoires de la formation Hey, Wow sont variées. On passe aisément de récits de beuveries, de séduction à de petits mots d’amour.

Il y a de petits bijoux sur ce disque. Il n’y a rien de mieux que La tournée des fêtards, histoire de beuverie qui se termine par un hommage au classique Le temps des fleurs de la chanteuse française Dalida. Un autre petit bijou est la chanson à répondre C’est légal. Un éloge à la légalisation de la marijuana, un texte assez solide.

C’est suivi par Le printemps de tout le monde, un merveilleux texte sur la COVID-19. L’album se termine par une magnifique trame folk, pleine de tendresse, sur le besoin d’une pause bien méritée, Un weekend en plein milieu de la semaine.

La formation franco-ontarienne réussit encore une fois à nous accrocher avec son nouvel album. Elle nous offre quelques moments loufoques, mais aussi quelques beaux moments de tendresse.

Les orchestrations sont bien intéressantes et nous captivent du début jusqu’à la fin. Il y a une certaine profondeur au niveau des textes. Bref, avec un peu d’humour et de tendresse, Hey, Wow réussit son pari de nous faire passer du bon temps.

Au printemps, j’ai été séduit par la voix angélique de Kelly Bado. L’une des plus belles voix de la francophonie manitobaine nous invite à prendre une pause pour réfléchir et faire place à l’amour universel. Elle nous offre un moment de paix universelle, avec le petit bijou Belles âmes.

Pochette de l’album Belles âmes de Kelly Bado.

Musicalement, cet opus est rempli de rythmes qui nous rappellent le soleil chaud d’Afrique. Jamais oublier et Parce qu’on s’aime sont très accrocheurs. Les orchestrations sont magnifiques et les voix puissantes. Jardin secret est l’un des textes les plus puissants du disque, il nous parle de nos désirs les plus profonds.

La pièce maitresse est sans conteste la pièce-titre Belles âmes. Kelly Bado est sublime en duo avec Yama Laurent. Ensemble, elles nous livrent un superbe beau texte sur l’amour universel et la rencontre de l’âme sœur.

Kelly Bado nous offre un autre excellent extrait piano-voix avec La danse, qui nous captive dès les premiers mots. La seule pièce anglophone est Typical, un afro-beat des plus accrocheurs.

Faisant suite à son album Hey Terre, l’auteure-compositrice-interprète franco-manitobaine nous séduit à nouveau avec des rythmes et des mélodies aux couleurs de l’Afrique, remplis de soleil.

Pochette de l’album de Girlz with Guitarz.

En souvenir, nous demeurons dans l’Ouest, du côté de Plamondon, en Alberta. Il y a environ un an, j’ai fait la découverte de trois superbes belles voix. Le nom de la formation disait tout : Girlz with Guitarz. Ce trio féminin est vite devenu un vrai coup de foudre.

La formation débute son microalbum, Souris Souvent, avec l’un des plus beaux textes de l’album : Langage de la poésie. Mon corps Dit en est un autre sur le mal d’amour. La pièce maitresse est sans conteste Feel good chanson. Une superbe valse country pour un texte vraiment touchant.

Girlz with Guitarz compose un univers folk riche et harmonieux. Le temps de six chansons, les chanteuses viennent nous séduire avec une proposition artistique hors du commun.