«Vision» : tel est le mot-clé mis de l’avant par le directeur général de l’AFN, Christian Ouaka, pour illustrer l’année écoulée, mais aussi la mission de l’organisme franco-nunavummiut.

En trois ans, les projets de l’AFN ont triplé : elle en pilote aujourd’hui 43 – et autant de demandes de financement –, en plus de neuf pôles de services (médias, formation, justice, petite enfance, etc.). L’équipe salariée a augmenté de 50 % dans la même période.

Le président, Goump Djalogue, a tenu à souligner l’engagement des bénévoles : «On a beau avoir un financement, sans bénévoles, le projet n’aboutirait pas.»

De gauche à droite : Marc-Antoine Guay (administrateur), Christian Ouaka (directeur), Goump Djalogue (président) et François Ouellette (vice-président sortant).

Mais c’est la dissolution du Théâtre Uiviit et son intégration à l’AFN qui ont occupé la majeure partie des discussions; un moment qualifié à plusieurs reprises de «deuil» par des membres de l’assemblée.

«Cela fait trois ans que ça se prépare», a rappelé l’ancien coordonnateur du Théâtre et auteur de l’étude de faisabilité sur l’intégration de ce dernier au sein de l’AFN, François Fortin.

Fondé en 2014, le Théâtre faisait face à des difficultés administratives depuis plusieurs années et était sous la tutelle de l’AFN. Celle-ci assure qu’elle préservera les acquis et la mission de cette association culturelle emblématique de la communauté.

Le Théâtre étant un organisme 100 % bénévole, c’est devenu difficile de maintenir les activités, comme c’est souvent le cas pour les organismes; mais comme il y a beaucoup d’organismes à l’échelle d’Iqaluit, il y a beaucoup de pression pour avoir des membres du CA.

Le Théâtre devrait devenir «le bras artistique» de l’AFN, mais certaines personnes dans le public ont exprimé leur inquiétude quant à l’héritage de ce lieu culturel et la forme qu’il prendra.

Quelqu’un a proposé de changer le nom de «théâtre» si l’organisme finit par proposer d’autres activités culturelles que l’art dramatique, comme de la danse, des lettres, etc.

Le président du CA, Goump Djalogue, s’est voulu rassurant : «Les termes utilisés font partie de cette grande réflexion qu’on va faire ensemble au moment d’une consultation future pour savoir comment tout va être exécuté.»

L’AFN promet que la communauté sera consultée à ce sujet.

La 44e assemblée générale annuelle de l’AFN a rassemblé une quarantaine de personnes à Iqaluit.

L’organisme francophone a profité de l’AGA pour mettre de l’avant ses derniers projets, comme le lancement de la clinique d’aide juridique et d’aide à la déclaration d’impôts en français, l’entente proposée avec le Commissariat aux Langues officielles du Nunavut, ainsi que le réseau NunaFemmes.

La mise sur pied du Centre de navigation des services en français reste l’un des chantiers principaux. Il vise à centraliser et à faciliter l’accès aux services gouvernementaux, sociaux et communautaires en français. La dispersion de l’offre actuelle complique ces démarches, estime l’AFN.

Une étude pour dresser une cartographie de l’offre de services en français au Nunavut est également en cours.

L’AFN a aussi entrepris un projet d’entente avec Nunavut Tunngavik Inc. (NTI), pour instaurer un «partenariat respectueux et dynamique avec la communauté inuit», peut-on lire dans le rapport annuel, notamment pour la défense des droits linguistiques et la valorisation du patrimoine culturel.

Après une année déficitaire, les finances de l’AFN vont mieux. «Ce n’est pas trop mal, ce n’est pas idéal», a résumé le trésorier, Cheick Cissé. L’actif net pour l’exercice financier est de 2,15 millions de dollars.

Les subventions et contributions ont nettement augmenté, notamment celles du gouvernement fédéral, passant de 604 605 à 955 733 $. Des fonds qui proviennent, entre autres, du Programme d’appui aux langues officielles (PALO) et qui devraient «rester comme ça», explique Christian Ouaka. Même si «actuellement on parle de faire des économies au niveau fédéral».

«Donc on ne sait pas vraiment, mais on continue de travailler avec les bailleurs de fonds pour que le financement se maintienne», a-t-il ajouté.

L’AFN a aussi changé de cabinet comptable, pour pouvoir être pleinement servi en français, ce qui n’était pas le cas avec la firme précédente.

Du côté des élections au conseil d’administration, Marc-André Caron et Elizabeth Mbowou ont été élus comme administrateurs. David Abernethy a été réélu pour un second mandat. Ils succèdent à François Ouellette et Cheick Cissé. Goump Djalogue, Safiatou Traoré et Marc-Antoine Guay conservent leur siège.

Pour l’année 2025-2026, l’AFN travaillera à la mise en place d’États généraux de la francophonie au Nunavut.

«C’est quoi l’identité francophone en Ontario quand le recensement de 2021 te dit que les sept principaux pays d’immigration francophone sont en Afrique? Cette démographie-là, elle change», a d’emblée lâché l’artiste franco-ontarien Yao, lors d’une discussion dans le cadre de l’évènement organisé par l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (Adisq).

Quand l’ONU est capable de te dire que Paris n’est plus la première ville française au monde, qu’il y a plus de locuteurs francophones à Kinshasa au Congo qu’il y en a à Paris, et que d’ici 2050, près de 90 % de la francophonie jeunesse sera sur le continent africain, on a besoin de se questionner.

Pour lui, il est nécessaire d’avoir une réflexion sur l’identité francophone canadienne – et donc par ricochet sur la culture qui l’entoure –, surtout en ce moment, alors que la francophonie change «à vue d’œil».

Mais qui est en position de dire ce qui est francophone et ce qui ne l’est pas? «C’est pas nécessairement juste des individus, ce sont des institutions», observe Anne Robineau, directrice adjointe de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, au Nouveau-Brunswick.

Des institutions, mais aussi des radios, des diffuseurs, qui n’évoluent «peut-être pas aussi vite qu’on veut quand on vient d’ailleurs et qu’on veut s’intégrer justement à cette francophonie», relève-t-elle.

À lire aussi : L’identité francophone est-elle plus qu’une langue parlée?

En situation minoritaire, la chanson francophone est souvent réduite à sa dimension «folklorique». Autrement dit, «un gars ou une fille avec une guitare qui va chanter une ballade folk», a illustré l’animateur de la discussion, Nicolas Ouellet.

On coche les cases. En tant qu’artiste en minorité, on se pose souvent la question à savoir «est-ce qu’on joue ma musique parce qu’elle est bonne ou parce que je remplis le quota?»

Il prend l’exemple du Mois de l’histoire des Noirs, où il est très sollicité : «À un moment, tu te demandes et tu te dis : est-ce que c’est juste parce qu’il y a des sous pour ça? […] Je ne suis pas noir qu’en février.»

Krista Simoneau, directrice de l’agence Les Yeux boussoles au Québec, rappelle de son côté l’importance des quotas et des indicatifs de performance pour assurer la visibilité de la musique francophone, notamment chez les diffuseurs et auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

«On le voit, les radios commerciales qui veulent diminuer les quotas et tout ça; c’est important quand même de le défendre.»

À lire aussi : La nouvelle vitrine MUSIQC fait de la place à la francophonie

Ayant beaucoup intervenu en milieu scolaire, Yao invite aussi les acteurs de l’éducation à revoir leur propre approche en matière d’identité francophone et de sa promotion.

«En Ontario, les élèves ne s’identifiaient pas comme étant francophones, ils s’identifiaient comme étant bilingues, et ça avait créé un tollé à un moment, parce que l’identité francophone se retrouvait à être diluée. Mais eux [ils disaient] : “On n’est pas tous une chose, on est de multiples choses.” Et musicalement, c’est la réalité de beaucoup d’artistes.»

L’auteur-compositeur-interprète rappelle que la musique reste une façon universelle de communiquer. Quand il s’est aperçu qu’il était écouté en Allemagne, au Japon et en Lituanie, que des anglophones assistaient à ses évènements, il s’est lui-même interrogé sur les meilleures façons de présenter sa musique et quels publics il devrait viser.

Pour Anne Robineau, les milieux associatifs restent des acteurs clés pour faire rayonner la musique francophone au pays.

«Au lieu de strictement essayer d’être sur des playlists de musique francophone, est-ce que je peux essayer d’être sur des playlists de musique pop, slam, funk ou autre?», s’est-il demandé.

Le Franco-Ontarien cite également le cas d’une personne dont le français est la deuxième ou troisième langue : «Est-ce qu’elle se reconnait aussi comme étant une francophone? Quand tu lui dis d’écouter de la musique francophone, ça veut dire quoi?»

Celles et ceux qui apprennent le français en langue seconde demeurent un public cible, confirme Anne Robineau. Elle invite les institutions scolaires à collaborer pour favoriser la découvrabilité des artistes actuels au sein de leurs activités et de leurs enseignements.

Les panélistes ont tous souligné l’importance d’être exposé à la chanson francophone dès le plus jeune âge et du rôle du système d’éducation pour y arriver.

Yao a mis de l’avant les politiques d’aménagement linguistique et culturel de certains ministères de l’Éducation, comme au Nouveau-Brunswick. «On parle des artistes acadiens, on joue des artistes acadiens, on fait connaitre à la société la culture acadienne.»

Il dit qu’en Ontario, une telle dynamique est plus difficile à mettre en place. «J’étais dans un évènement de rencontre et 66 % des nouveaux professeurs francophones de l’Ontario venaient du Québec, et faisaient écouter de la musique québécoise aux jeunes», déplore-t-il.

Selon lui, les différentes francophonies au pays devraient davantage se parler et échanger leurs bons coups.

La collaboration doit se faire «dans les deux sens» : de la part des décideurs et de la société, insiste Yao. Car les deux ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde.

Un jour, un diffuseur ontarien lui a dit que le public n’était pas encore prêt pour sa musique. Quelques jours plus tard, il reçoit un appel pour l’inviter à se produire aux Jeux franco-ontariens, devant un parterre de jeunes qui écoutent précisément sa musique. «Il y a un décalage», commente-t-il.

Pour Krista Simoneau, ce n’est pas en culpabilisant les auditeurs qu’ils écouteront de la musique en français.

Il y a beaucoup d’acteurs dans le milieu qui se doivent de prendre les rênes de cette découvrabilité-là, mais ça passe par les artistes et la place qu’on leur fait à heure de grande écoute […] Ça prend des porte-paroles.

«Ça vient aussi beaucoup des parents, de la famille, complète Anne Robineau. Les jeunes entre eux vont aussi se recommander, partager des références communes.»

Certains artistes actuels ont une base d’admirateurs très engagés, remarque Krista Simoneau, faisant notamment référence à Lou-Adriane Cassidy ou à P’tit Belliveau.

Ce sont ces «core fans» qu’il faut aller chercher, d’après Yao. Des fans fidèles, qui sont prêts à payer pour écouter leurs artistes et les suivre; plutôt que de tenter d’atteindre des millions d’abonnés sur les plateformes d’écoute ou les réseaux sociaux.

L’industrie se tourne toujours vers la France et l’Europe, mais Yao souligne que les artistes francophones sont aussi écoutés ailleurs dans le monde; en Afrique, en Amérique latine, en Asie. «C’est un marché potentiel. Il faut élargir notre horizon et arrêter d’être nous-mêmes notre propre pire ennemi et de dire que parce que je fais de la musique francophone, je dois juste jouer devant des francophones.»

Les représentants et représentantes du milieu doivent aussi outiller les élus et les élues sur la Colline, à Ottawa, relève Yao. Il insiste encore sur la nécessité pour la francophonie de travailler ensemble et ne pas se fragmenter. La multiplication d’organisations francophones et de conseils d’administration freine parfois l’obtention de financements, car «ils frappent tous à la même porte», regrette-t-il.

Le labyrinthe administratif relatif aux multiples demandes de financement n’est pas viable, selon lui. «On travaille dans des silos […] On fait du travail pour rentrer dans les enveloppes; on ne cherche pas nécessairement des enveloppes pour faire du travail.»

À lire : Pour diffuser la culture en français, les lois ne suffiront pas

Rien ne laissait présager que la vie de Marie-Anne Gaboury allait prendre un tournant aussi tumultueux. Elle est née en 1780 à Maskinongé, dans le rang de Trompe-Souris, non loin de Trois-Rivières, au Québec. La mort de son père, alors qu’elle est âgée de 12 ans, plonge sa famille dans la précarité.

La jeune Marie-Anne devient aide-ménagère pour le curé de l’endroit. Elle y restera pendant près de 15 ans, soit jusqu’à ce qu’elle rencontre celui qui deviendra son mari : Jean-Baptiste Lagimodière. À 26 ans, c’est un mariage assez tardif pour une femme de l’époque. On raconte qu’elle avait refusé plusieurs demandes de prétendants.

Jusqu’alors, sa vie était un long fleuve tranquille. Elle avait même appris d’elle-même à lire et à écrire le français et le latin en plus d’arriver à maitriser les notions de base des mathématiques. Mais sa vie tranquille allait changer.

Jean-Baptiste est originaire de la région. Il n’a ni terre ni maison. Depuis cinq ans, il chasse et trappe dans les Pays-d’en-Haut et dans l’Ouest canadien pour le compte de la Compagnie du Nord-Ouest, grande concurrente de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Pas question pour Jean-Baptiste de s’établir pour fonder une famille et devenir un cultivateur. Il veut poursuivre sa vie d’aventure et partir un peu vers l’inconnu. Et Marie-Anne décide de le suivre.

Avec quelques compagnons, Jean-Baptiste décide d’être trappeur et chasseur indépendant. Le groupe part au printemps 1877 pour un parcours d’environ 3000 km en canot qui les mènera à travers des rapides et les forcera à faire des dizaines de portages éreintants.

Le récit de la vie de Marie-Anne Gaboury dans l’ouvrage Elles ont fait l’Amérique décrit ainsi le périple pour la nouvelle mariée :

La jeune femme, qui hier encore égrenait le chapelet, des heures tranquilles au presbytère, doit s’habituer à une vie rude, tantôt blottie à la place qui lui est assignée entre les ballots de marchandises dans le canot de maitre, tantôt marchant, durant les nombreux portages, sur les roches mouillées des sentiers étroits et montueux.

À lire : L’aventure extraordinaire de la Compagnie de la Baie d’Hudson

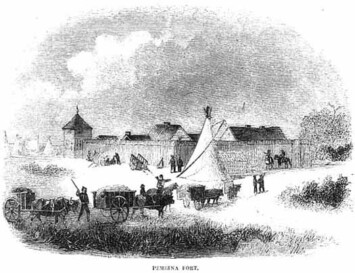

Après un premier arrêt au fort Kaministiquia près du lac Supérieur (aujourd’hui Thunder Bay, en Ontario), ils atteignent à l’automne leur destination : le fort Pembina.

C’est au fort Pembina, dans le Dakota du Nord, que Marie-Anne Gaboury et son mari passeront leur premier hiver de leur aventure nomade.

Situé dans l’actuel Dakota du Nord, ce fort avait été construit par la Compagnie du Nord-Ouest, près de l’embouchure de la rivière Rouge, tout près de la frontière de ce qui allait devenir le Manitoba. C’est un endroit isolé où se mélangent Canadiens français, Métis et Autochtones.

Marie-Anne y apprendra à préparer les peaux et à travailler la fourrure. Elle découvrira comment faire du pemmican – petite galette de viande ou de poisson, de graisse et de petits fruits sauvages et, parfois, de maïs. C’était le mets idéal pour les voyageurs parcourant de grandes distances.

C’est aussi à Pembina où Jean-Baptiste lui révèlera avoir entretenu une relation avec une Autochtone au cours des dernières années et avoir eu trois enfants avec elle. Cette femme, Josette, sera très surprise d’apprendre que Jean-Baptiste s’était marié à une autre. Elle éprouvera beaucoup de jalousie et aurait même tenté d’empoisonner Marie-Anne, qui d’ailleurs, était enceinte.

Rencontre de Marie-Anne Gaboury et son mari avec des Autochtones, vers 1807.

Après l’hiver 1807, durant lequel nait leur première fille, Reine, le couple s’aventure dans l’Ouest, dans les territoires qui deviendront la Saskatchewan et l’Alberta. Ils mènent une vie de nomades, parsemée de chasse au bison, à laquelle Marie-Anne participe, de trappes et de défis dans ces contrées parfois peu hospitalières.

Certains des hommes voyageant avec eux – canadiens-français ou métis – ont des compagnes autochtones, ce qui est d’un grand soutien pour Marie-Anne.

Après quelques mois à ce rythme, ils atteignent Fort-des-Prairies, site de la future ville d’Edmonton. Jean-Baptiste connait bien le commis du poste de traite; celui-ci fournira une maison où la famille Lagimodière demeurera près de quatre ans. Deux autres enfants naitront, tous deux alors que Marie-Anne était à la chasse au bison.

À lire : Les Métis : des siècles pour obtenir une reconnaissance

En 1811, ils apprennent que lord Selkirk a établi une nouvelle colonie à la rivière Rouge, sur des terres que lui a allouées la Compagnie de la Baie d’Hudson, dont l’Écossais est d’ailleurs actionnaire majoritaire.

Jean-Baptiste accepte de chasser pour la Compagnie et la famille déménage. C’est le début d’une vie sédentaire pour Marie-Anne Gaboury.

Lord Selkirk, fondateur de la colonie de la rivière Rouge.

La décision de Jean-Baptiste a de quoi étonner, car, à l’inverse de la Compagnie du Nord-Ouest, celle de la Baie d’Hudson n’embauchait presque pas de Canadiens français ou de Métis, préférant faire appel à des Écossais, dans le but de maintenir le caractère britannique de l’entreprise. Ce faisant, Jean-Baptiste se met à dos plusieurs compatriotes.

Les deux compagnies vont d’ailleurs s’engager dans une guerre ouverte pour le contrôle du territoire. Ce seront des conflits violents et sanglants.

Alors qu’on se capture mutuellement des forts, Jean-Baptiste est dépêché à Montréal, à l’hiver 1815, afin d’apporter une missive à lord Selkirk pour l’informer de la situation difficile dans sa colonie.

Jean-Baptiste et deux compagnons prendront trois mois en raquettes pour parcourir le trajet de plus de 2000 kilomètres. Jean-Baptiste perdra ses deux compagnons en route et arrivera seul à Montréal, au mois de mars.

Après seulement quelques jours de repos, Jean-Baptiste repart avec la réponse de Selkirk et un nouveau compagnon. Rendus dans les environs du lac Supérieur, les deux hommes sont capturés et emmenés au fort William. Ils sont libérés en juillet.

Louis Riel, petit-fils de Marie-Anne Gaboury.

Marie-Anne, sans nouvelle de son mari, le croit mort. Elle aura la surprise de le voir apparaitre le soir de Noël 1816.

C’est après ce nouvel épisode que Jean-Baptiste accepte de mettre fin à sa vie de nomade et de chasseur. Le couple a maintenant six enfants.

Des communautés métisses commencent à s’établir à la rivière Rouge. Celle où s’installe la famille de Marie-Anne s’appellera Saint-Boniface. Elle donnera naissance à trois autres enfants, dont Julie, qui deviendra la mère d’une légende : Louis Riel.

Morte en 1875 à l’âge de 95 ans, Marie-Anne Gaboury pourra voir son petit-fils entrer dans l’histoire, mais elle quittera ce monde assez tôt pour ne pas assister à sa triste fin.

À lire : Les Métis : des siècles pour obtenir une reconnaissance

Lorsque l’on pense au bluegrass, on pense à Ricky Skaggs, David Grisman ou encore Bela Fleck. Eh bien si je vous disais qu’il y a, au sud du Nouveau-Brunswick, un groupe à surveiller, me croiriez-vous? Originaire de Saint-Jean, Moyenne Rig a lancé cet été C’est toute une affaire.

Le titre de leur premier album colle bien à la formation. Le jeune quatuor présente une douzaine de chansons qui nous captivent dès les premières notes. Ce qui surprend le plus, c’est la qualité du jeu de leurs instruments.

Les quatre membres de la formation jouent avec une justesse remarquable, ce qui donne une musicalité majestueuse. On a aussi droit à des harmonies vocales incroyables, qui plaisent beaucoup à l’oreille.

Quant à l’écriture des textes, les quatre jeunes acadiens se partagent la tâche afin de nous offrir les meilleures histoires possibles. Il y a quelques bons vers d’oreille, comme La weekend et Route acadienne. D’ailleurs, sur cette dernière, on remarque la présence d’un grand de l’Acadie, Daniel Léger.

L’album contient également quelques bonnes pièces à chanter en chœur, que ce soit Chanson d’été, On va fêter ce soir ou Les Acadiens de par chenous. Mention spéciale à la chanson pour la route, La 126, qui nous amène sur le territoire du sud du Nouveau-Brunswick.

Pour un univers énergique et irrésistible, on peut se fier à Mélissa Ouimet.

Depuis 2007, l’autrice-compositrice-interprète franco-ontarienne Mélissa Ouimet n’a cessé de donner des spectacles sur les scènes du Québec et de la francophonie canadienne. Elle s’est bâti une maturité hors du commun, qui rejoint un public nombreux à chaque prestation.

Malgré toutes ces années de métier, elle n’en est qu’à son deuxième album. Mille raisons est vraiment à l’image du talent de Mélissa Ouimet.

Elle a signé tous les textes et musiques du nouvel opus, en collaboration avec Bruno Labrie, Ken Presse et Luke Sheets. Les arrangements nous transportent dans un univers pop rock solide. Mélissa Ouimet a une maitrise parfaite de sa voix, parfois douce, parfois rauque, mais toujours juste afin de livrer l’émotion désirée.

De plage en plage, elle nous livre des chansons plus accrocheuses les unes que les autres. Disco Ball est sans doute l’une des plus irrésistibles : courte, mais efficace.

Tourner est une superbe ballade piano-voix, qui met en évidence toute la puissance de la voix de la chanteuse.

La pièce Partis pour veiller tard surprend et charme à la fois. Il s’agit sans doute du vers d’oreille le plus puissant de l’album.

Avec cet album, Mélissa Ouimet a pris le temps de bien faire les choses afin de trouver les sonorités parfaites. Mille raisons est un produit très bien fignolé qui a sa place dans l’univers pop rock et qui a tout ce qu’il faut pour se retrouver dans mon top 10 de l’année.

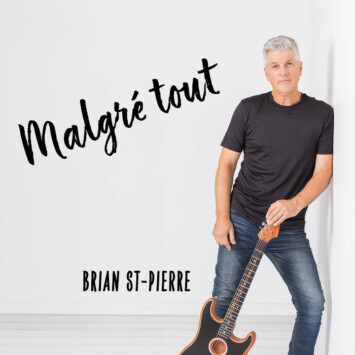

À la fin du mois d’aout, Brian St-Pierre nous invitait à célébrer les 50 ans du drapeau franco-ontarien avec une nouvelle édition de l’hymne franco-ontarien Mon beau drapeau.

Il y a une trentaine d’années, alors avec son groupe Vice Versa, Brian St-Pierre épatait la galerie avec ses compositions. Aujourd’hui, c’est un nom connu au sein de la famille des auteurs-compositeurs franco-ontariens. Une source d’inspiration pour toute la communauté francophone de l’Ontario, d’est en ouest.

À l’automne 2024, Brian St-Pierre présentait son 7e opus solo, Malgré tout, sur lequel brille toute la magie de l’artiste. Du pop rock accrocheur, à la ballade folk profonde, l’album séduit par la puissance des mélodies.

Chaque texte est accompagné d’une justesse musicale, qui vient appuyer des textes magnifiques sur différents sujets, parfois légers, parfois profonds.

Toujours avec ce besoin d’atteindre et de toucher chaque auditeur, l’auteur-compositeur-interprète arrive encore, malgré les années qui passent et la pop moderne toujours omniprésente, à se démarquer du lot et à produire de superbes textes remplis de vérité.

Marc Lalonde, dit le Lalonde des ondes, est chroniqueur musical depuis plus de 25 ans et animateur de l’émission radiophonique Can-Rock. Il se fait un malin plaisir à partager la richesse musicale francophone dans 16 stations de radio partout au pays chaque semaine.

Edith Dumont a annoncé ce projet à Sudbury, alors qu’elle était en visite pour les célébrations du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien, le jeudi 25 septembre.

Les Ontariens et Ontariennes ont jusqu’au 21 novembre pour soumettre leur projet d’art visuel, de musique, de danse, de théâtre, etc. Les propositions retenues profiteront d’un financement maximal de 10 000 $ et de mentorat.

Les jeunes membres du Centre d’excellence artistique de l’École secondaire publique De La Salle, à Ottawa, ont fait la route jusqu’à Sudbury pour présenter une version orchestrale de Mon beau drapeau qui a ému plusieurs personnes, y compris la lieutenante-gouverneure de l’Ontario.

Toute personne vivant en Ontario peut y participer, ce qui inclut non seulement les francophones originaires de la province et d’ailleurs, mais aussi les francophiles et les anglophones.

«Par cette initiative, nous lançons une invitation à toutes et tous : s’exprimer, raconter leur parcours et mettre en lumière leur créativité. Ensemble, façonnons une mosaïque vibrante qui témoigne de toute la richesse, de la diversité et de la vitalité de la francophonie ontarienne», a déclaré Edith Dumont lors de l’annonce.

Les projets rassemblés composeront une exposition collective qui sera présentée au Sommet de la Francophonie, prévu au Cambodge à la fin de l’année 2026. Elle sera ensuite disponible en ligne sur un site Web, tandis que la version physique circulera en Ontario et ailleurs au Canada.

À lire : L’histoire du drapeau franco-ontarien, symbole d’une lutte

Les artistes retenus bénéficieront d’un appui : en plus du financement, ils et elles auront accès à un soutien artistique, logistique et technique.

Le conteur Stéphane Guertin a tricoté un conte à propos d’un mouton vert et blanc qui mène le troupeau pour illustrer le côté rassembleur du projet «50 ans de fierté! Ensemble pour demain».

Le projet sera géré par l’Alliance culturelle de l’Ontario. «Le 50e anniversaire n’est pas qu’une simple commémoration; c’est l’occasion de dire qui nous sommes aujourd’hui et de préparer à travers l’art les symboles de demain, ceux que la jeunesse francophone portera à son tour avec fierté et créativité», a déclaré le président, Benoît Roy, lors de l’annonce.

Le président du Conseil des arts de l’Ontario (CAO), Simon Foster, a souligné l’apport de la communauté artistique franco-ontarienne à la vitalité de la province. «Notre dernière étude a révélé que les organismes francophones qui reçoivent des fonds de fonctionnement du CAO génèrent 19,2 millions de dollars en PIB et environ 350 emplois chaque année

[CL1] . À lire : L’identité francophone est-elle plus qu’une langue parlée?

Le gouvernement a lancé cette semaine l’outil d’intelligence artificielle (IA) GCtraduction pour une période d’essai dans six ministères et organismes fédéraux. L’outil de traduction a été mis au point par le Bureau de la traduction et entrainé spécifiquement sur la terminologie du gouvernement.

Premier pas d’IA : GCtraduction est le premier projet déployé sous la Stratégie en matière d’intelligence artificielle du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Le ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement, Joël Lightbound, avance que l’outil sauvera du temps et renforcera l’utilisation des deux langues officielles au sein du gouvernement.

À lire : Intelligence artificielle : les véritables enjeux au-delà des craintes

La ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, a assuré que l’industrie du bois d’œuvre serait protégée.

Washington a annoncé mercredi de nouveaux droits de douane sur le bois d’œuvre canadien, fixés à 10 %, ainsi que sur les armoires de cuisine, meubles-lavabos et autres produits rembourrés en bois, taxés à 25 %. Ces mesures entreront en vigueur le 14 octobre.

Selon la Maison-Blanche, les quantités des importations dans ce secteur «mettent en péril» la sécurité nationale des États-Unis».

Les tarifs pourraient être relevés dès le 1er janvier à 30 % pour les produits en bois et à 50 % pour les armoires de cuisine en provenance des pays sans accord commercial avec les États-Unis.

Réponse : La ministre de l’Industrie du Canada, Mélanie Joly, assure que les travailleurs du secteur seront soutenus : «On a déjà de l’argent sur la table qui est prêt à pouvoir être déployé pour aider les opérations des entreprises, que ce soit des grandes entreprises avec un fonds de 5 milliards de dollars, le Fonds de réponse stratégique ou bien encore pour les petites et moyennes entreprises via nos Agences de développement économique régionales», a-t-elle affirmé mercredi aux journalistes.

Des centaines de personnes employées par Postes Canada étaient réunies devant le bureau du premier ministre Mark Carney, mercredi, pour protester contre la décision d’Ottawa de transformer la société d’État.

Le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique (NPD) ont échoué dans leur tentative de lancer un débat d’urgence sur la situation à Postes Canada mercredi. Ils voulaient discuter de la responsabilité du gouvernement et les solutions possibles pour mettre fin au conflit. La présidence de la Chambre des communes a refusé pour des raisons de procédure.

La semaine dernière, le ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement du Canada, Joël Lightbound, a annoncé que Postes Canada devra mettre fin progressivement à la livraison du courrier à domicile et présenter au gouvernement un plan visant à moderniser et à redimensionner son réseau.

Le soir même, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a déclenché une grève nationale.

Réaction du PDG : Le président-directeur général de Postes Canada, Doug Ettinger, a affirmé mercredi dans une lettre ouverte qu’il soutenait la décision de restructuration financière voulue par Ottawa.

Il affirme également que la protection initiale des bureaux ruraux n’est plus pertinente à cause de l’évolution démographique, mais que le service postal reste déterminé à soutenir les zones vraiment isolées, comme dans le Nord.

Pendant ce temps, la grève déclenchée par les travailleuses et travailleurs de Postes Canada se poursuit. Mercredi, ces personnes ont manifesté devant le bureau du premier ministre, qui a reconnu en Chambre que Postes Canada était un «service essentiel», tout en affirmant que ça faisait «longtemps qu’il était nécessaire d’avoir des changements» au sein de la société d’État.

À lire aussi : Postes Canada : crainte d’un système postal «à deux vitesses»

La ministre Joanne Thompson a refusé d’extrader des bélougas vers un parc d’attractions en Chine pour éviter de les utiliser à des fins de divertissement.

La ministre de Pêches et Océans Canada, Joanne Thompson, a refusé la demande d’exportation de 30 bélougas détenus en captivité par Marineland en Ontario, vers le parc d’attractions Chimelong Ocean Kingdom, en Chine.

Elle a affirmé mercredi aux journalistes qu’autoriser ce transfert aurait prolongé leur captivité et leur utilisation à des fins de divertissement. Cette décision s’appuie sur les dispositions de la Loi sur les pêches et sur les modifications de 2019 visant à protéger les mammifères marins contre l’exploitation.

Mercredi en Chambre, le NPD a enjoint le gouvernement fédéral à réduire le délai de traitement pour faire venir les Gazaouis au Canada.

La députée néodémocrate Jenny Kwan a demandé à la ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (IRCC), Lena Metledge Diab, de «simplifier les procédures pour que les personnes exposées à des conditions comme la famine et la destruction» aient des options rapides pour fournir leurs données biométriques (l’une des conditions pour entrer au Canada).

L’élue insiste aussi sur la nécessité de prioriser le regroupement familial quand la vie des Palestiniens et des Palestiniennes est en péril. Le NPD exige également que les lignes directrices établies pour les Ukrainiens » soient aussi mises en place pour les personnes venant de Palestine.

À lire : Immigration : le bilinguisme favorise l’intégration des francophones

Mercredi soir, la marine israélienne a commencé à intercepter plusieurs navires de la flottille Global Sumud en route vers Gaza. Le gouvernement israélien a annoncé jeudi que les passagers seraient expulsés vers l’Europe.

Navigation à obstacle : Sur les 45 bateaux qui transportaient plus de 450 activistes déterminés à briser le blocus israélien imposé au territoire palestinien, un seul, très loin des eaux palestiniennes, avançait encore en mer.

Les Canadiens qui participent au convoi n’ont pour le moment reçu aucune protection de la part du gouvernement fédéral.

Donald Trump a présenté lundi, en compagnie du premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou, un plan en 20 points pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.

Réponse du Canada : Le premier ministre Mark Carney a salué le plan sur les réseaux sociaux et encouragé «toutes les parties à contribuer à sa pleine réalisation».

Aucune balise : Le texte final ne fixe pas de calendrier contraignant pour le retrait israélien et prévoit même le maintien de forces israéliennes à Gaza tant que la menace du Hamas persiste.

Selon plusieurs médias, dont Le Monde, les pays arabes et musulmans ont accepté le plan par pragmatisme, espérant un cessez-le-feu durable, tout en restant sceptiques quant à la capacité de Trump à faire respecter ses termes par Israël.

Des incertitudes subsistent, notamment sur des points comme le désarmement du Hamas, la mise en place d’une force internationale de stabilisation et la création d’un État palestinien.

Ce n’est pas le premier constat du genre : l’anglais reste la langue la plus communément parlée au Parlement, malgré 65 années d’interprétation simultanée, selon l’article du directeur des affaires publiques et politiques pour l’organisme Canadians parents for french, Ahdithya Visweswaran.

Pour sa recherche, ce dernier s’est entretenu avec plusieurs députés francophones de la Chambre des communes. Ceux-ci constatent que bon nombre de leurs collègues anglophones unilingues n’utilisent pas leurs oreillettes pour écouter leurs homologues francophones lors des débats.

Une action qui marginalise le français et réduit l’impact de leurs interventions. Cela pousse plusieurs députés francophones à s’exprimer en anglais, même s’ils souhaitent défendre le bilinguisme.

Malgré l’égalité des langues dans les textes de loi canadiens, les francophones, notamment ceux en situation minoritaire, portent un fardeau supplémentaire et voient souvent leurs enjeux négligés, explique le chercheur en entrevue avec Francopresse.

À lire : Fonction publique : «Il faut changer cette culture d’être unilingue»

Ahdithya Visweswaran : C’est une question difficile. En entrevue, des députés disaient que pour se faire comprendre, il fallait parler en anglais.

Pour avoir un impact politique, malheureusement, oui, souvent pour faire ces négociations, pour être entendus, être vus et être compris, les députés francophones vont souvent vers l’anglais.

Le directeur des affaires publiques et politiques de l’organisme Canadians parents for french, Ahdithya Visweswaran rappelle que l’anglais est prépondérant en Chambre, au point ou des députés anglophones ne prennent pas la peine de mettre leurs oreillettes lorsque leurs pairs francophones s’expriment.

Un collègue à moi a qualifié la situation de «ritualisation du français». Le comité, c’est beaucoup plus organique, plus naturel. Les négociations vont se passer plus en anglais, pour être certains d’être compris. J’ai parlé d’une «pénalité» de parler français, quasiment.

Lorsqu’on parle en français en comité, on a la même contrainte de temps que lorsqu’on parle en anglais. Pourtant, ça prend un peu plus de temps pour s’exprimer en français.

Mais peu d’accommodements sont donnés à ce titre. Et lorsque quelqu’un n’a pas porté son oreillette, il faut se répéter.

Mais six minutes de temps de paroles, ça demeure six minutes. Dans des situations comme celles-là, le comité devient un endroit où l’anglais domine.

De l’autre côté, en Chambre pendant la période des questions, le chef de l’opposition va toujours poser sa première question en français et sa deuxième question va être la même question, mais répétée en anglais.

La majorité du temps, on va standardiser le français dans la Chambre des communes. Avant la période des questions, il y a la période des déclarations des députés. Les partis cherchent toujours deux députés qui s’expriment en français et deux en anglais.

Donc, dans ce cas-là, c’est très planifié, on peut toujours prévoir qu’il y a assez de français en Chambre, contrairement aux comités.

Je ne suis pas entré dans les solutions potentielles dans mon article. Mais je trouve qu’on a juste besoin de plus de sensibilité de la part des présidents de comités – de la part du président de la Chambre des communes aussi – en ce qui concerne le français et les deux langues officielles.

Souvent, dans les comités, les présidents vont utiliser la version anglaise des rapports, puis le député francophone va devoir suivre avec sa copie en français.

Parfois, les [versions] ne sont pas les mêmes. Dans ces cas-là, il faut que la présidence ralentisse le travail pour assurer que le député francophone soit capable de suivre, mais aussi capable de se prononcer sur les enjeux qui sont sur la table.

J’ai passé en entrevue plusieurs députés francophones hors Québec dans le cadre de cette étude. Eux, le fait d’être bilingues fait en sorte qu’ils sont très à l’aise de passer à l’anglais lorsqu’il faut.

Et ça fait que lorsqu’ils ressentent une norme ou une pression pour se faire comprendre ou pour être entendus, ils vont facilement passer à l’anglais pour ne pas mettre le fardeau du français sur leurs collègues anglophones.

Donc, c’est difficile pour les francophones hors Québec de maintenir le français en chambre, mais aussi d’avoir des gains pour leurs commettants et commettantes.

Selon certains députés que j’ai eus en entrevue, si ce n’était pas du Bloc québécois, le français n’aurait peut-être pas la place qu’il a en ce moment en Chambre.

La journaliste Chantal Hébert a écrit qu’avant l’arrivée en force du Bloc québécois, le français était une pression symbolique lors de la période des questions. Sa place dans les échanges est largement laissée aux caprices changeants de l’opposition officielle du jour et de sa rotation d’intervenants.

Elle va jusqu’à dire que l’image bilingue associée à la Colline parlementaire, voire à la Capitale nationale, est largement attribuable à la présence du Bloc québécois.

À lire : Période de questions animée sur la francophonie canadienne

Certaines personnes vont voir ça comme une perte de temps. Mais c’est une obligation constitutionnelle. Le fait de devoir faire tous nos travaux parlementaires dans deux langues, ça fait qu’on peut passer à travers moins de législation par session, moins de choses sont accomplies au cours d’une journée même.

C’est une perte, mais c’est surtout un engagement que nous avons pris comme pays bilingue.

Des députés bilingues qui sont capables de passer à l’anglais vont dire : «Je vais juste le faire en anglais parce qu’on ne l’a pas encore traduit» ou «Vous pouvez vous exprimer en anglais même si l’interprétation ne fonctionne pas». Eh bien, on est en train de nuire à nos propres droits linguistiques. Au fil du temps, c’est comme ça qu’on perd nos droits.

Effectivement, j’ai cité un député qui m’a dit qu’il avait dû lutter pour sa communauté lorsqu’il travaillait sur le projet de loi C-35 pour les services de garde, pour s’assurer qu’il y a des clauses linguistiques [dans les ententes entre le fédéral et les provinces, NDLR].

Il a proposé plusieurs fois des amendements dans le projet de loi en ce sens. Il s’est fait souvent dire : «Non, on ne va pas la rajouter, on ne voit pas nécessairement le besoin pour ce genre de clauses».

Il a pris la responsabilité de parler à ses collègues anglophones, mais aussi francophones québécois. C’est lui qui a pris la responsabilité de parler au leadeurship du parti, du côté aussi du Sénat, pour s’assurer que ce genre de clauses était insérées dans la loi.

Ça, c’était du côté du gouvernement. Du côté de l’opposition, un député conservateur m’a parlé du fait qu’il a souvent besoin de parler de la situation linguistique au Québec et partout au pays, que c’était plus difficile, parce que les langues officielles ne sont pas nécessairement toujours l’enjeu le plus important pour [le député].

Donc, les langues officielles, c’est perçu comme «nice to have», mais pas une obligation.

À lire : Pénurie de garderies francophones : 4 enfants sur 5 sans place en français

Les propos ont été réorganisés pour des raisons de longueur et de clarté.

Dès les premiers paragraphes du sommaire de son rapport final, la Commission place le génocide culturel aux côtés des génocides physique (l’extermination de masse, par exemple par le meurtre et diverses privations) et biologique (lié à la reproduction du groupe).

Elle explique que «les États qui s’engagent dans un génocide culturel visent à détruire les institutions politiques et sociales du groupe ciblé».

Cette accusation fut très bien reçue par les populations autochtones, hormis par quelques critiques qui auraient préféré que le terme «génocide» soit utilisé sans adjectif, comme l’a fait en 2019 l’Enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées.

Le premier ministre Trudeau a par ailleurs reconnu cette conclusion en 2019, mais il est rapidement revenu sur ses paroles pour plutôt qualifier le génocide de «culturel», sans pour autant transformer les politiques mises en cause par l’Enquête nationale.

Employer le mot «génocide» demeure toutefois difficile, notamment du fait des limites imposées par le processus ayant mené à la rédaction de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et des comparaisons avec les génocides qui servent d’archétypes, comme l’Holocauste.

À lire : Pensionnats : un obstacle à la recherche de la vérité (chronique)

L’emploi du mot demeure tout à fait pertinent aujourd’hui, alors que l’Association internationale des chercheurs en génocide affirme que c’est bien ce qui est en cours en Palestine.

Cette déclaration s’appuie certes sur leur expertise, mais d’abord et avant tout sur la définition offerte par la Convention. Meurtres, déplacement forcé de la quasi-totalité de la population, privation de nourriture, d’eau et de médicaments, destruction de familles et des institutions d’enseignement sont autant d’actions qui caractérisent un génocide, lorsqu’elles s’accompagnent de déclarations d’intention de commettre un tel crime.

L’Association internationale est arrivée à cette conclusion après une accélération du rythme et une augmentation de la sévérité des attaques de l’État d’Israël contre la population civile palestinienne depuis 2023.

Cette intensification a mené plusieurs groupes et organismes, y compris plusieurs organes des Nations unies, Amnestie internationale, ainsi que Human Rights Watch, à dénoncer les actions d’un régime qui continue néanmoins d’avoir l’appui d’un grand nombre de pays et groupes.

L’accusation n’est toutefois pas nouvelle et ne date pas de cette intensification. En effet, elle a souvent été prononcée depuis les débuts de la Nakba en 1948 (la «catastrophe», à savoir le déplacement forcé du peuple palestinien de son territoire). Plusieurs expressions de solidarité existent par ailleurs entre la Palestine et les Premiers Peuples.

À lire : Du Canada à Gaza : des médecins dénoncent la violence coloniale

Outre les limites diplomatiques, l’une des raisons majeures de la difficulté de parler de génocide dans le cas des pensionnats autochtones est que la Convention des Nations unies sur le génocide n’inclut pas le génocide culturel.

Au moment de la rédaction de la Convention, le Canada s’était opposé à cette inclusion, ce qui contribua à limiter le génocide à ses composantes biologique et physique.

C’est pourquoi le déplacement forcé d’enfants vers un autre groupe dans le cadre des pensionnats autochtones ne constitue pas un acte de génocide au sens de la Convention.

Pour cela, un tel déplacement doit faire partie d’un génocide biologique visant à empêcher un groupe de se reproduire. Or, la plupart des enfants autochtones, hormis les milliers décédés aux pensionnats, sont bel et bien retournés à leur famille.

On comprend mieux ainsi pourquoi le Canada a refusé le concept de génocide culturel; le pays était alors lui-même en pleine campagne de destruction des cultures, langues et spiritualités autochtones.

La Commission de vérité et réconciliation voyait par ailleurs son mandat limité par la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens et ne devait parler que des pensionnats, même si elle a tout de même réussi à les lier à leurs effets à long terme et au système colonial.

De là aussi l’emploi de la catégorie de génocide culturel, qui fait partie de la compréhension du génocide comme destruction de l’identité culturelle.

Dire le mot «génocide» aujourd’hui, sans s’arrêter à la définition de la Convention, c’est faire voir la gravité des crimes commis et lier les luttes pour faire cesser les atrocités et les crimes.

C’est également demander une intervention au niveau national et appeler aux réparations, tout en faisant voir les limites de ce que la réconciliation peut accomplir à elle seule.

Dans le cas canadien, parler de génocide tout court permet de lier les pensionnats à toute une série d’autres politiques qui, prises ensemble, montrent clairement que des actions génocidaires continuent d’avoir lieu en lien avec le système éducatif plus large, la privation de nourriture et de soins de santé, les stérilisations forcées, les meurtres de femmes et filles et personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, les déplacements forcés, les enlèvements d’enfants par le système dit de protection de l’enfance, les violences physiques et psychologiques par les forces de l’ordre, l’incarcération démesurée et discriminatoire…

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation peut ainsi être un moment pour saisir l’ampleur et le caractère continuel et présent d’un génocide que nous pouvons toujours arrêter et qui restera de toute manière à réparer suivant le leadeurship des Premiers Peuples.

Jérôme Melançon est professeur titulaire en philosophie à l’Université de Regina. Ses recherches portent généralement sur les questions liées à la coexistence, et notamment sur les pensionnats pour enfants autochtones, le colonialisme au Canada et la réconciliation, ainsi que sur l’action et la participation politiques. Il est l’auteur et le directeur de nombreux travaux sur le philosophe Maurice Merleau-Ponty, dont La politique dans l’adversité. Merleau-Ponty aux marges de la philosophie (MétisPresses, 2018).

Après avoir passé six mois à parcourir le Canada et entendu plus de 6 500 témoignages, la Commission de vérité et réconciliation (CVR) déposait son rapport final, Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir.

Ses appels à l’action s’articulaient autour de six grands thèmes : la protection de l’enfance, l’éducation, la langue et la culture, la santé et la justice, et la réconciliation.

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation – officiellement instituée comme jour férié le 30 septembre 2021 – découle d’un des appels à l’action de la CVR et vise à rendre hommage aux enfants qui n’ont jamais pu retourner chez eux et aux survivants des pensionnats ainsi qu’à leur famille et leur communauté.

La CVR recommandait notamment à tous les gouvernements d’adopter des mesures pour garantir la sécurité des enfants autochtones, ainsi que d’élaborer des programmes d’éducation adaptés à la culture des familles autochtones.

Elle insistait aussi sur la nécessité de protéger et de revitaliser les langues autochtones au moyen d’une législation dédiée et de fonds suffisants, et de lutter contre le racisme systémique.

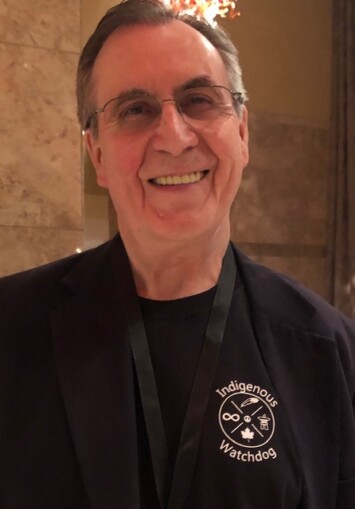

Jusqu’à maintenant, seulement 14 recommandations ont été mises en œuvre rapporte l’organisme à but non lucratif Indigenous Watchdog; 45 % sont en cours de réalisation, 23 % ont été bloquées et 17 % sont encore au point mort.

«Cela signifie que 40 % de tous ces appels à l’action sont à l’arrêt», résume l’éditeur et fondateur du site Internet Indigenous Watchdog Douglas Sinclair, membre de la Première Nation Peguis du Manitoba.

Dans un courriel à Francopresse, le ministère des Relations Couronne-Autochtones affirme plutôt que 85 % des appels à l’action ont été menés à bien ou sont en cours de réalisation.

À lire aussi : Élection fédérale : les Autochtones attendent plus de mesures concrètes

Appels à l’action mis en œuvre jusqu’à maintenant :

Source : Indigenous Watchdog

Selon Douglas Sinclair, ce statuquo s’explique principalement par un manque de volonté politique au sein des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, le racisme systémique et un manque de données concernant les Autochtones.

La directrice de l’éducation du Centre national pour la vérité et la réconciliation, Kaila Johnston, recommande de «discuter de ce que vous avez observé [le 30 septembre] avec vos amis et votre famille».

Avec les préparatifs pour souligner le 10e anniversaire du dépôt du rapport, le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) n’était pas disponible pour une entrevue. L’organisme a toutefois pris le temps de partager avec Francopresse une courte vidéo où leur directrice de la sensibilisation, Kaila Johnston, énumère les principaux obstacles à la vérité et la réconciliation :

Dans un article publié dans SAY Magazine le 12 septembre, le CNVR souligne aussi un manque de stratégie à long terme et de coordination du côté des instances gouvernementales.

À lire : «Décoloniser» le système scolaire francophone : un travail de longue haleine

Douglas Sinclair souligne toutefois quelques avancées, notamment au niveau de la santé et de la justice. «Des gouvernements investissent et mettent en place des programmes autour de la santé mentale et de la dépendance aux opioïdes.»

Douglas Sinclair rapporte que parmi les articles publiés sur le site Internet Indigenous Watchdog, seulement 30 % concernent des initiatives positives, tandis que 70 % reflètent des problèmes persistants.

L’insécurité alimentaire reste cependant un problème majeur chez les Inuits. Le ministère des Relations Couronne-Autochtones affirme là encore que «les défis auxquels font face les communautés nordiques isolées sont très complexes et nécessitent une approche commune à l’échelle du gouvernement entre les territoires, les provinces, les dirigeants autochtones, les Inuits et les communautés afin de renforcer les capacités locales».

Parmi les appels à l’action qui se sont concrétisés figure la nomination du premier commissaire aux langues autochtones, le chef Ronald E. Ignace, de la Nation Secwepemc.

Le gouvernement fédéral a également reconnu les droits des peuples autochtones, y compris leurs droits linguistiques, dans la Loi sur les langues autochtones, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019.

Dans l’article de SAY Magazine, le CNVR ajoute dans la liste des succès l’inclusion dans plusieurs provinces et territoires de l’histoire autochtone dans les programmes d’éducation.

Du côté judiciaire, un seul appel à l’action a été mené à terme : l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a déposé son rapport final en juin 2019. Néanmoins, sur les 231 recommandations découlant de cette Enquête, seules deux ont abouti, a déploré l’Assemblée des Premières Nations en 2024.

À lire aussi : Autochtones disparues et assassinées : les actions se font toujours attendre

Pour Douglas Sinclair, l’un des chantiers les plus importants à suivre reste le Conseil national pour la réconciliation (CNR), un organisme indépendant et à but non lucratif censé surveiller, évaluer et rendre compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des appels à l’action.

«Il a fallu 10 ans avant que, en mars dernier, le gouvernement enregistre enfin le CNR en tant qu’organisme à but non lucratif.»

Le gouvernement dispose de 18 mois pour le rendre opérationnel. «Il faudra donc attendre l’automne 2026 avant qu’il ne soit réellement en place pour agir, à condition qu’il n’y ait pas d’interruptions en cours de route.»

Douglas Sinclair espère que cette entité sera «capable d’obliger les gouvernements provinciaux et territoriaux à fournir des données qu’il sera possible de regrouper et d’analyser».

Dans le domaine de la protection à l’enfance, aucun appel à l’action n’a encore eu de suite concrète, mais deux sont en cours de réalisation.

En juillet dernier, l’Assemblée des Premières Nations et le gouvernement fédéral ont conclu une entente de 47,8 milliards de dollars pour réformer, au cours des 10 prochaines années, les programmes de protection de l’enfance.

La mise en œuvre du principe de Jordan est à l’arrêt depuis aout 2025, relève Indigenous Watchdog.

Le ministère des Relations Couronne-Autochtones renvoie la balle aux autres entités gouvernementales : «Le principe de Jordan vise à garantir aux enfants des Premières Nations un accès égal aux services de santé provinciaux, territoriaux et fédéraux existants, et ne vise pas à les remplacer.»

Ottawa a investi 8,8 milliards de dollars entre juillet 2016 et mars 2025 pour répondre à ces besoins.

Pour Douglas Sinclair, il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure le gouvernement de Mark Carney fera avancer la cause. «Au départ, il y avait beaucoup d’optimisme. On pensait qu’il allait faire des choses positives, et il en a certainement fait certaines. Il a trois Autochtones dans son cabinet, ce qui est une première dans l’histoire du Canada», amorce-t-il.

Mais il déplore «le recul sur certaines mesures climatiques qui touchent directement les territoires autochtones, les Premières Nations, les Métis et les Inuits plus que quiconque dans le pays et l’accélération de certains grands projets».

«Le véritable test aura donc lieu lorsque [le gouvernement fédéral] sera confronté à un projet qu’il souhaite accélérer et qui suscite une opposition importante de la part des Autochtones.»

Le sujet est revenu dans le débat parlementaire depuis que le Parti conservateur de Pierre Poilievre a annoncé vouloir supprimer le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), le 3 septembre dernier.

Dans un communiqué, le parti affirme que ce programme «fait baisser les salaires et prive les jeunes Canadiens d’opportunités».

Pour Nathanaël Richard, directeur général de l’Association des transformateurs de homard des Maritimes, au Nouveau-Brunswick, qui représente 25 entreprises de transformation, Pierre Poilievre surfe sur «le discours ambiant» anti-immigration et le fait que le taux de chômage est monté à 7,1 % en aout.

Il s’agit du plus haut niveau depuis 2016 hors pandémie, alors que l’économie canadienne a perdu 66 000 emplois, selon Statistique Canada.

À lire aussi : L’immigration, bouc émissaire de la pénurie d’emploi pour les jeunes

Pendant une campagne commune, des intervenants comme Julie Lampron-Lemire, de la Confédération nationale des syndicats, ont appelé le gouvernement à réformer en profondeur le système pour mettre fin à l’exploitation, pour que les travailleurs étrangers bénéficient des «mêmes droits» que les Canadiens et Canadiennes.

«C’est un peu étrange de voir qu’on accuse ces travailleurs de voler les emplois quand ils ont été aussi essentiels pendant la pandémie», remarque la conseillère aux communications à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Julie Lampron-Lemire.

Celle-ci était présente à une conférence de presse pour demander la réforme des visas des travailleurs étrangers au Parlement le 23 septembre. En réponse à une question de Francopresse, elle a affirmé que ces personnes ne volent pas d’emplois; elles pourvoient des postes vacants faute de main-d’œuvre locale.

Le resserrement de l’an dernier pour les visas des travailleurs étrangers temporaires «oblige par exemple des résidences pour ainés à fermer des étages», ajoute Julie Lampron-Lemire.

À ses yeux, avec ce genre de décision, le gouvernement canadien ignore «les besoins réels du Canada et les compétences de ces employés», et «fragilise des secteurs déjà en pénurie».

Nathanaël Richard, de son côté, n’est pas «surpris» par l’annonce conservatrice, mais il reste «très inquiet» : «On est en sous-capacité chronique de main-d’œuvre, malgré tous les efforts que les usines de transformation déploient pour embaucher plus de Canadiens.»

«En très grande partie, les Canadiens déconsidèrent ce genre de travail» et choisissent de ne pas occuper des postes qui demandent un travail manuel, poursuit-il.

Le directeur affirme aussi que le vieillissement de la population canadienne fait qu’il «n’y a pas de remplacement pour beaucoup de nos travailleurs».

«Mais il est clair qu’il y a des milliers de travailleurs internationaux qui viennent épauler nos travailleurs canadiens, nuance-t-il. Je ne pense pas que c’est exagéré de parler de potentielles fermetures d’usines dans un scénario où on n’aurait plus accès à ces travailleurs. Certainement, on verrait une capacité de transformation qui s’effondrerait.»

Le Nouveau-Brunswick a eu un aperçu d’un scénario où le nombre de travailleurs étrangers était limité lorsque l’ancien premier ministre de la province, Blaine Higgs, a interdit aux entreprises de recruter des travailleurs et travailleuses de l’étranger, pendant la pandémie en 2020.

Il affirme que d’après le raisonnement du gouvernement Higgs, les Néobrunswickois allaient remplacer les travailleurs étrangers temporaires à leur poste.

«Ça a été un désastre, témoigne Nathanaël Richard. Cette année-là, toutes les usines du Nouveau-Brunswick étaient à court de travailleurs. La capacité de production avait diminué, selon l’usine, entre 30 et 50 %. Ça a été extrêmement difficile.»

Lisez notre infolettre

les mercredis et samedis

En marge de la conférence de presse du 23 septembre, un intervenant pour les droits des migrants a expliqué à Francopresse, que, lorsqu’une personne est poussée par la pauvreté, elle «n’a parfois pas le choix d’immigrer et de travailler ailleurs».

Sa perception et celle de ses collègues présents à la conférence de presse, c’est que l’objectif des entreprises reste d’abord de se faire du profit sur le dos des immigrants dans des conditions indignes et inhumaines.

Garder le programme oui, mais pas tel quel, défendent d’une même voix plusieurs organisations, dont Amnistie internationale Canada, cette semaine au Parlement. Elles réclament un statut de travail semblable à celui des Canadiens et Canadiennes, «dans des conditions dignes».

Les permis de travail qui lient actuellement des travailleurs étrangers à des employeurs peuvent mener à des abus voire à des violations des droits de la personne. Les médias ont rapporté des cas d’employeurs qui ont maltraité des travailleurs étrangers, qui les ont logés dans des conditions inhumaines ou qui les ont exploités en les payant insuffisamment.

À lire aussi : L’embauche des travailleurs étrangers temporaires facilitée, mais pas leur protection

Selon Nathanaël Richard, «si des employeurs ne sont pas exemplaires au niveau des conditions de travail des travailleurs étrangers, il faut qu’ils soient sanctionnés, et dans les cas extrêmes, il faut qu’ils soient exclus du programme».

Quant à la possibilité d’accorder aux travailleurs et travailleuses de l’étranger le droit de changer d’emploi, Nathanaël Richard rappelle que ce permis temporaire fermé, qui lie les travailleurs et travailleuses à l’employeur, a été créé pour des emplois saisonniers, ce qui est la nature même de son industrie.

De fait, selon lui, ces personnes préfèrent souvent avoir un permis de travail fermé pour venir travailler une saison et rentrer chez elles.

Avec un processus «lourd d’un point de vue administratif», qui débute six mois avant la saison, le directeur estime que les permis de travail ouverts comportent le risque que les personnes recrutées laissent tomber leur employeur ou employeuse à la dernière minute en arrivant sur le territoire canadien.

Selon lui, les discours des organisations qui militent pour des permis ne liant pas les travailleurs étrangers à des employeurs précis sont «déconnectés de la réalité».

Nathanaël Richard affirme qu’il y a un fort «taux de rétention» des travailleurs étrangers dans les usines qu’ils représentent.

«Beaucoup de ces travailleurs recrutent des amis, des membres de leur famille, demeurent avec le même employeur d’année en année. Donc, si les conditions de travail étaient aussi mauvaises que certains critiques laissent entendre, pensez-vous vraiment que ces travailleurs feraient ce choix?»

Si Nathanaël Richard appelle à «beaucoup plus de nuances», il concède toutefois qu’il «peut y avoir des mauvais employeurs».

«Là-dessus, il faut être absolument intraitable : s’il y a des employeurs qui ne se conforment pas au règlement, ils ne devraient pas participer au programme, ils devraient en être exclus. On a vu quelques exemples de ça dans notre secteur et dans d’autres.»