Michelle Rempel Garner, députée conservatrice de Calgary Nose Hill, a déclaré le 13 aout que son parti déposera un projet de loi pour éviter que la justice prenne en compte le statut d’immigration d’une personne non canadienne. Pour cela, le Parti conservateur souhaite modifier le Code criminel.

«Notre projet de loi ajoutera […] l’article 718.202 au Code criminel qui stipulera expressément que tout juge ne doit pas tenir compte, lorsqu’il prononce une peine, de l’incidence potentielle de celle-ci sur le statut d’immigration d’un délinquant non citoyen condamné ou sur celui des membres de sa famille.»

Un communiqué d’annonce du projet de loi affirme que «depuis 2013, un arrêt de la Cour suprême permet aux juges de tenir compte du statut d’immigration au moment de déterminer la peine à infliger».

Dans son annonce, le parti cite également deux exemples de causes pour agression sexuelle commise par deux personnes n’ayant pas la citoyenneté canadienne.

À lire : Ottawa réduit l’immigration permanente, mais augmente sa cible francophone

Dans l’une de ces deux affaires, un résident permanent a tenté d’acheter des services sexuels d’une adolescente de 15 ans.

Le tribunal lui a accordé la liberté conditionnelle avec trois mois d’assignation à domicile. La Couronne requérait de son côté 90 jours de détention.

Dans leur communiqué, le Parti conservateur omet de préciser que la jeune fille avec laquelle le résident permanent échangeait par messagerie avant la rencontre était en fait un policier qui agissait dans le cadre d’une mission menée en 2023 par la police ontarienne pour repérer et arrêter des pédocriminels.

Si le statut d’immigration de ce résident permanent est pris en compte en partie dans la décision du tribunal, plusieurs faits atténuants – comme un casier judiciaire vierge et l’absence de comportement criminel notoire – ainsi que quelques «incohérences» soulevées par le juge dans la mission policière – comme le fait que l’annonce mise en ligne indiquait que la jeune fille avait 18 ans – «rédui[sent] ainsi davantage la responsabilité morale» du contrevenant, lit-on dans le jugement.

Une évaluation psychologique a déterminé que ce dernier «présente un faible risque de récidive et ne montre aucun signe d’intérêts sexuels déviants ou de comportement antisocial. Il a fait preuve d’un repentir sincère et a pris des mesures proactives en vue de sa réinsertion, notamment en suivant 12 séances de thérapie».

Il aurait insisté sur le fait qu’il n’avait jamais eu l’intention de rechercher des personnes mineures et qu’il était davantage motivé par des besoins émotionnels et sexuels insatisfaits que par des intentions déviantes.

«Cependant, je note qu’une fois qu’il a été informé que l’escorte avait 15 ans, les SMS ont révélé qu’il lui avait dit : “Si nous nous entendons bien, je te verrai assez souvent.” Cela suggère un intérêt continu pour les filles mineures», écrit le juge.

Le professeur de droit de l’immigration, des réfugiés et de la citoyenneté à l’Université d’Ottawa, Yves Le Bouthillier, rappelle qu’en tant que résident permanent, le mis en cause peut toujours faire l’objet d’un renvoi en cas d’acte criminel grave et que les personnes condamnées peuvent toujours avoir des répercussions sur leur demande de citoyenneté.

Cette personne n’aurait probablement pas été condamnée à une peine plus lourde si elle avait été canadienne, confirme-t-il. De plus, la décision de la Cour suprême précisait que la peine doit rester proportionnelle à la gravité des faits.

Le Parti conservateur laisse aussi entendre que le coupable a été libéré sous condition, ce qui n’entravera pas sa demande de citoyenneté, mais que s’il avait été condamné plus lourdement, il n’aurait pas eu la citoyenneté.

Or, selon la Loi sur la citoyenneté, même en cas de condamnation d’une peine de moins de six mois (la Couronne demandait trois mois), il aurait toujours pu faire une demande de citoyenneté. Ce processus aurait seulement été retardé de quatre ans.

En somme, la personne aurait dans tous les cas pu faire sa demande de citoyenneté.

À lire : Allocation pour enfants aux résidents temporaires : les ratés de l’Agence du revenu

«La grande majorité des immigrants et des résidents temporaires du Canada respectent la loi. Mais il va de soi qu’il faut expulser les non-citoyens reconnus coupables de crimes graves», conclut le Parti conservateur par communiqué.

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés recense déjà l’interdiction de territoire pour grande criminalité, pour des faits passibles de six mois d’emprisonnement au moins et être déclaré coupable d’une peine de prison d’au moins 10 ans (article 36 1)b) et c)).

«Si quelqu’un est déclaré coupable et écope d’un emprisonnement de six mois, mais que la peine maximale est d’au moins dix ans, il pourrait être déporté quand même», explique le professeur Le Bouthillier.

Sous le gouvernement Harper surtout, le gouvernement conservateur a pris toutes sortes de mesures pour réduire les recours disponibles aux personnes soit étrangères ou résidents permanents qui font l’objet de mesures de renvoi.

À ce titre, le gouvernement Harper a modifié en 2013 la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Comme exemple, citons l’arrêt Pham de la Cour suprême. Cette décision remonte aussi à 2013, juste avant la modification de la loi par le gouvernement conservateur. À l’époque, il fallait au moins deux ans d’emprisonnement pour faire l’objet d’un renvoi sous qualification de «grande criminalité», mais le gouvernement a ramené cette période à six mois (article 24).

Les conservateurs ont aussi rendu plus difficile l’obtention de la citoyenneté canadienne avec «toutes sortes de conditions, comme le test de connaissance du Canada, qu’ils imposaient à une palette d’âge plus large», cite Yves Le Bouthillier.

Contactée par Francopresse, l’équipe de communication du Parti conservateur n’a pas répondu aux demandes de précisions sur le projet de loi à venir.

À lire : Le Parti conservateur va-t-il tirer les leçons qui s’imposent? (chronique)

«Le télétravail a toujours existé dans les Maritimes, mais la COVID-19 a accéléré le phénomène. Il y a un avant et un après pandémie», affirme le professeur à l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton, Pierre-Marcel Desjardins.

«La possibilité de faire du télétravail explique en partie la hausse récente de la population en Atlantique, notamment dans la région de Moncton, d’Halifax et à l’Île-du-Prince-Édouard», indique l’économiste Pierre-Marcel Desjardins.

Selon l’économiste, depuis la pandémie, les chiffres de l’emploi ont plus fortement augmenté en région Atlantique dans les secteurs où il est possible de télétravailler. Il cite notamment la fonction publique, l’administration, les services, etc.

Historiquement, «il y a moins d’emplois télétravaillables» dans les provinces maritimes, dont l’économie repose sur la foresterie, la pêche, la transformation des produits de la mer, l’agriculture ou encore le tourisme, explique le professeur de gestion des ressources humaines à l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton, Arnaud Scaillerez.

Jusqu’en 2020, le Nouveau-Brunswick était ainsi la province où le télétravail était le moins répandu au Canada, rapporte-t-il.

Mais la crise sanitaire a totalement changé la dynamique. De nombreuses personnes «ont pu travailler à distance et s’installer dans les régions rurales des Maritimes afin d’améliorer leur qualité de vie», assure le coauteur d’une étude en cours sur l’évolution du télétravail en milieu rural francophone en contexte minoritaire au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et en Ontario.

À lire aussi : Quand le télétravail devient la norme dans les organismes francophones

En Ontario justement, dans les 73 municipalités rurales francophones que les chercheurs ont identifiées, 16 % de la population active — majoritairement des femmes — travaillent à domicile, principalement dans les secteurs des affaires, de la finance et de l’administration.

En Alberta, Étienne Alary note que le télétravail rencontre de moins en moins de succès, aussi bien parmi les organismes francophones ou les entreprises.

Le professeur adjoint en économie à l’Université de l’Ontario français, Chedrak Chembessi, qui participe à l’étude, indique que certains organismes francophones avaient déjà mis en place des pratiques de télétravail avant la pandémie, afin de pallier «les difficultés de recrutement en français dans certaines régions, comme Toronto».

Depuis, les employeurs se sont définitivement laissé convaincre de l’intérêt du télétravail. «Ils ont compris que ça leur permettait de faire des économies, que la productivité de leurs salariés était tout aussi bonne», souligne Arnaud Scaillerez.

Pour certains métiers confrontés à une pénurie de main-d’œuvre, le travail à distance offre également «plus de flexibilité» et permet de «combler plus facilement les postes», estime de son côté Pierre-Marcel Desjardins.

Dans l’ouest, la situation est cependant plus contrastée. En Alberta, «le gouvernement provincial a rapidement mis fin au télétravail après la pandémie et les entreprises ont rapidement emboité le pas», signale le directeur général de Parallèle Alberta, Étienne Alary.

À lire : Retour au bureau à temps plein pour les fonctionnaires de l’Ontario (Le Droit)

Quelles que soient les dynamiques à l’œuvre, les communautés rurales à proximité des grands centres urbains sont les plus attractives. Arnaud Scaillerez évoque les petites et moyennes villes autour de Moncton et d’Halifax, tandis que Chedrak Chembessi mentionne les zones rurales autour d’Ottawa et de Sudbury.

«Les gens en télétravail en zone rurale veulent profiter d’un plus grand confort de vie au quotidien et améliorer la conciliation travail vie de famille», analyse Arnaud Scaillerez.

Ce dernier rappelle que «la fracture numérique» demeure un frein technique au développement du télétravail. «Internet n’est pas suffisamment fiable et efficace dans les espaces ruraux. Il y a aussi pas mal de zones blanches [mal desservies, NDLR] au niveau de la téléphonie.»

Le profil des nouveaux venus est varié. Arnaud Scaillerez parle de «personnes immigrées», de citadins originaires des métropoles comme Calgary, Toronto et Montréal, mais aussi d’Acadiens, partis travailler ailleurs, qui «retournent au bercail, car ils peuvent garder leur emploi grâce au télétravail».

Chedrak Chembessi a également observé le retour de Franco-Ontariens dans les communautés francophones du nord de la province d’où ils sont originaires. «Depuis la pandémie, ils se sont repliés dans les lieux de solidarité familiale auxquels ils appartiennent, dans des environnements familiers qu’ils connaissent.»

Les organismes communautaires doivent néanmoins les accompagner «pour qu’ils créent de nouvelles relations avec leur territoire d’origine qu’ils ont quitté il y a parfois très longtemps», précise Chedrak Chembessi.

L’arrivée de ces télétravailleurs contribue à «repeupler en partie les territoires ruraux francophones victimes du déclin démographique», assure Arnaud Scaillerez.

Étienne Alary estime, lui, que le télétravail est «une solution à court terme» pour doper la croissance démographique, tant que les communautés «ne seront pas assez outillées en termes de logement et d’infrastructures».

Aux yeux de Pierre-Marcel Desjardins, le télétravail stimule malgré tout l’économie et permet de lutter contre les fermetures de commerces et de services. Une bonne vingtaine d’espaces de travail partagé, adossés à des cafés et à des boulangeries, se sont ainsi créés dans les Maritimes ces dernières années.

«Le revers de la médaille, c’est que les personnes n’ont pas forcément une bonne compréhension de la réalité dans laquelle elle s’installe. Il peut y avoir des conflits», reconnait l’économiste.

Les gens espèrent avoir les mêmes services qu’en ville. Les collectivités locales s’inquiètent du besoin de mettre en place davantage d’infrastructures de loisirs et numériques pour répondre aux besoins des néoruraux.

Dans son étude, Arnaud Scaillerez a constaté une certaine «crainte de perte de l’usage du français» face à l’afflux d’individus unilingues anglophones, voire allophones dans des communautés initialement francophones.

Dans les Maritimes, la montée en flèche des prix de l’immobilier, «au détriment des habitants qui ont plus de mal à accéder au logement», selon les mots d’Arnaud Scaillerez, constitue un autre impact négatif de la venue d’une nouvelle population au pouvoir d’achat plus élevé.

À lire aussi : Ruralité et politique : des programmes conçus pour les villes?

Si le télétravail a connu un essor sans précédent ces cinq dernières années, l’expérience ne convainc pas tout le monde. «Il y a des déçus, certains néoruraux idéalisent trop le travail à distance et la vie à la campagne», détaille Arnaud Scaillerez.

«Certains élus locaux sont réticents à créer des espaces de coworking de peur de créer une double dynamique sociale avec deux catégories de travailleurs, ceux en présentiel et ceux à distance», explique le chercheur ontarien Chedrak Chembessi.

«Ils se sentent isolés par rapport à leur milieu de travail initial, par rapport aux autres personnes occupées dans la communauté. Ils ont le sentiment que leur travail est devenu leur loisir, à cause du manque d’infrastructures», poursuit Chedrak Chembessi.

À cet égard, Étienne Alary note qu’en Alberta les salariés préfèrent de plus en plus retourner au bureau, avec l’envie de «tisser des liens d’équipe et de bâtir une culture d’entreprise commune».

«Les formules de télétravail à temps complet existent de moins en moins dans les organismes franco-albertains. On a plus des politiques de travail hybride avec une journée ou deux de travail par semaine à la maison», dit-il.

À lire aussi : Travailler moins pour une société plus heureuse

Pierre Poilievre a largement remporté l’élection dans la circonscription albertaine historiquement à majorité conservatrice. Il a reconquis la circonscription le 18 aout avec 80,4 % des voix.

Le candidat conservateur, Damien Kurek, l’avait remporté à 82,84 % des voix ce printemps. Il a démissionné pour laisser la place à son chef, qui n’a pas été réélu dans Carleton en banlieue d’Ottawa, pour que celui-ci siège au Parlement.

Le faible écart ne permet pas d’émettre des conclusions sur l’avenir de Pierre Poilievre, estime le professeur de science politique au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, Frédéric Boily.

À lire : Malgré la défaite, Pierre Poilievre «tient toujours son parti

Au lendemain de cette victoire de Pierre Poilievre, «la faille conservatrice reste la même», avance le professeur. «C’est la difficulté pour les conservateurs de faire des gains importants du côté de l’Ontario et, dans une moindre mesure, du côté du Québec et de s’assurer d’une base électorale également assez importante du côté des Maritimes», analyse-t-il.

Les sondages donnaient les conservateurs gagnants de l’élection fédérale d’avril, un rêve qui s’est éloigné pour le Parti conservateur du Canada (PCC) lorsque les libéraux sont remontés après la démission de Justin Trudeau, en janvier, et la présence de Mark Carney à la course de la chefferie libérale.

À lire aussi : Mark Carney couronné chef du Parti libéral du Canada : et maintenant?

L’autre facteur aggravant et toujours présent pour Pierre Poilievre est la menace économique forte que représente Donald Trump pour le Canada. «Cela a créé une dynamique complètement différente», commente Frédéric Boily. Sans le président américain, les conservateurs auraient «facilement remporté l’élection».

Un sondage Léger effectué en avril 2025 a recensé que plus de la moitié des électeurs (58 %) a été influencée par Donald Trump et ses menaces de tarifs douaniers dans le choix d’un chef de parti ou d’un parti politique lors de la campagne électorale.

Le professeur Frédéric Boily affirme que Pierre Poilievre revient avec les défis qui l’occupaient juste avant l’élection fédérale d’avril.

Mais la menace canadienne la plus vive pour Pierre Poilievre vient «du côté des libéraux» et de Mark Carney, croit Frédéric Boily.

«Si des projets d’infrastructures, de transport pour l’énergie [à la suite de l’adoption hâtive du projet de loi C-5 juste avant la relâche parlementaire en juin, NDLR] se réalisent rapidement, ça va enlever une carte importante à Pierre Poilievre. Et si Marc Carney réussit à bien gérer le dossier avec les États-Unis, ça va devenir difficile», observe le professeur Boily.

Pour ce dernier, Marc Carney s’est «déplacé vers le centre droit» de l’échiquier politique, ce qui dame le pion à Pierre Poilievre sur ces aspects.

Un assombrissement de moindre importance attend le chef conservateur : des fissures mineures sont observées depuis l’élection fédérale d’avril.

Des figures conservatrices ont parlé davantage aux médias, une chose rare. Un mécontentement sourd a abouti au vote des députés conservateurs qui se sont donné la possibilité de montrer la porte à leur chef, au besoin.

Mais ces fissures datent «d’avant les résultats de l’élection fédérale», rappelle Frédéric Boily. «Celles-ci venaient surtout de la part de Doug Ford et de son ancien conseiller.»

Ce qu’on ne voit pas présentement, je dirais, c’est plutôt le fait qu’il ne semble pas y avoir un rival sérieux. Si Pierre Poilievre part demain matin, qui pourrait le remplacer?»

«J’imagine qu’il y en a qui pensent à certains noms, mais dans l’œil du public présentement, j’ai l’impression qu’on ne voit aucun nom se dégager clairement comme potentiel chef du parti conservateur.»

Cet atout laisse l’espace nécessaire au chef conservateur pour faire «le bilan de l’élection fédérale et les ajustements nécessaires», conclut Frédéric Boily.

À lire : Le Parti conservateur va-t-il tirer les leçons qui s’imposent? (chronique)

Back in the saddle. pic.twitter.com/Ky2SrqhibR

— Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) August 19, 2025

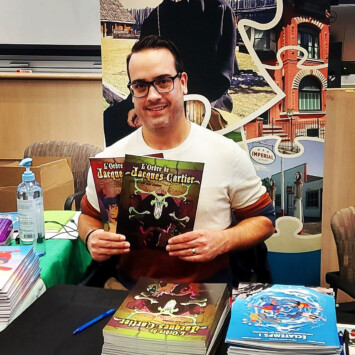

«Le plus gros défi, c’est les ventes, c’est vraiment très dur de rejoindre le public, les jeunes en particulier», confie l’illustrateur de bande dessinée, Martin Deschatelets, également dessinateur pour des studios d’animation et des créateurs de jeux vidéos.

Entre 2018 et 2023, le Franco-Ontarien a publié avec Kevin Montpellier deux tomes de la série L’Ordre de Jacques-Cartier, commandée par le Réseau du patrimoine franco-ontarien.

«J’aime ça raconter une histoire en images, jouer avec les différentes couleurs, les éclairages, les ombres, ça donne beaucoup de vie, ça transmet les émotions avec beaucoup de subtilités», partage Martin Deschatelets.

Entre l’écriture du script, la création des dessins, la scénarisation des pages, la commercialisation de la bande dessinée, «ça demande énormément de travail», souligne Martin Deschatelets.

«Il n’y a pas de maison d’édition en Ontario pour publier de la BD en français, et le marché québécois est très fermé», déplore le bédéiste Martin Deschatelets.

«On doit faire la promotion nous-mêmes, on va voir les magasins pour leur proposer. Ce n’est pas possible d’en vivre. Les deux premières semaines après la sortie, ça se vend bien et après plus rien», poursuit-il.

Le bédéiste et chargé de cours à l’Université du Québec en Outaouais, Paul Roux, confirme les difficultés de la bande dessinée franco-canadienne à se faire une place sur la scène littéraire nationale.

Selon lui, malgré la volonté de plusieurs maisons d’édition francophones en situation minoritaire de développer le neuvième art, les éditeurs «n’ont pas le temps d’investir dans des créateurs» et encore moins «les moyens financiers de les soutenir».

«Aujourd’hui, les éditeurs veulent des séries courtes pour passer à autre chose alors qu’avant on suivait l’aventure des personnages sur le long terme», ajoute-t-il.

L’auteur de L’égout du risque, roman jeunesse illustré et republié aux éditions du Pacifique Nord-Ouest, évoque quelques tentatives dans la francophonie minoritaire, «des petites parutions à droite, à gauche», très peu de «publication soutenue».

À lire aussi : Les éditeurs francophones tentent d’être à la page

«Une BD coute très cher, car c’est très long à faire, c’est minimum un an de travail pour les illustrations et plusieurs mois pour écrire le script, observe Paul Roux. Les avances aux auteurs ne suffisent pas et il n’y a pas suffisamment de bourses.»

Parmi les sources d’inspiration de l’auteure Camille Perron-Cormier figure le bédéiste Dano LeBlanc, créateur du premier superhéros acadien, Acadieman.

Dans ce contexte, les jeunes auteurs ont du mal à émerger et, surtout, à «tenir dans la durée», estime celui qui illustre aussi la série de romans jeunesse Les Trois Mousquetaires, publiés par Bouton d’Or Acadie.

La maison d’édition du Nouveau-Brunswick publie également les bandes dessinées de l’Acadienne Camille Perron-Cormier.

«En tant que bédéiste francophone, on est assez isolé. Alors l’une des choses les plus précieuses, c’est d’avoir le soutien d’une maison d’édition. Ça nous aide dans le processus de création et d’écriture, ça permet de se faire connaitre», affirme l’auteure de la série pour enfants Crapaud et Romarin, une quête identitaire inspirée de l’univers des sorcières.

L’illustratrice indépendante a mis trois ans à réaliser chacun des deux tomes de sa série : «Il faut travailler son univers, ses personnages pour construire un scénario solide, prendre du temps pour les dessins au crayon, la coloration, la révision à l’ordinateur.»

À lire aussi : Concours BD : les jeunes dessinent leurs villes écologiques

Les frères jumeaux Daniel et Dany Bouffard ont, eux, imaginé les aventures de Capitaine Acadie. En 2019, ils ont créé leur propre maison d’édition, Bedecomics. Depuis, ils ont sorti huit albums du superhéros aux dizaines de super pouvoirs acadiens.

Ils ont vendu en moyenne 3000 exemplaires de chaque album. Un nouvel épisode, qui se déroule à l’Île-du-Prince-Édouard, sera lancé en décembre prochain.

«On veut partager notre passion pour les superhéros et notre identité acadienne. On adapte les scénarios à chaque région», explique Dany Bouffard, fils d’une famille acadienne et né aux Îles-de-la-Madeleine, au Québec.

Les frères Dany et Daniel Bouffard (de g. à d.) ont inventé le superhéros Capitaine Acadie en 2019.

Quel que soit leur parcours, tous les auteurs veulent démystifier leur travail et transmettre leur passion aux jeunes générations. Camille Perron-Cormier donne des ateliers scolaires, Paul Roux participe à des tournées scolaires et à des salons du livre aux quatre coins du pays. Il crée par ailleurs des webzines pour le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques.

Les frères Bouffard font appel aux enfants et aux adolescents dans leurs projets grâce à des concours de dessins qui permettent de choisir des œuvres gagnantes et de les publier dans les albums de Capitaine Acadie.

Martin Deschatelets conçoit lui aussi des bandes dessinées pédagogiques pour les conseils scolaires, mais depuis deux ans les demandes se raréfient.

«C’est triste et frustrant, car tout le monde a sauté sur l’intelligence artificielle, beaucoup de monde préfère payer zéro plutôt que de payer un artiste. La quantité prime sur la qualité», regrette-t-il.

Le Franco-Ontarien espère tout de même terminer et publier les derniers tomes de L’Ordre de Jacques-Cartier et de Big Nick, le superhéros de Sudbury qu’il a créé avec Kevin Montpellier.

À lire aussi : Lectures d’été : la sélection d’aout de Francopresse

La ministre Patty Hadju a annoncé en début d’après-midi qu’elle demandait «au Conseil d’imposer un arbitrage définitif et contraignant afin d’aider les parties à parvenir à un accord sur les clauses en suspens de leur convention collective, et de prolonger la durée de la convention collective existante jusqu’à ce qu’une nouvelle convention soit établie par l’arbitre».

Dans son communiqué, elle indique avoir pris cette décision parce que le conflit de travail a déjà causé des torts à l’économie et aux Canadiens et Canadiennes. Elle éviter que la situation s’aggrave.

Il faudra tout de même attendre quelques jours pour que les services d’Air Canada reviennent à la normale.

Avec les informations d’Inès Lombardo, Marine Ernoult et Julien Cayouette

Texte original

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a réitéré huit demandes dans un communiqué de presse hier, à la veille du déclenchement de la grève. Le conflit porte principalement sur des questions salariales.

«Le salaire minimum fédéral est de 17,75 $ l’heure, soit 2840 $ par mois. Les agent(e)s de bord juniors d’Air Canada travaillant à temps plein ne gagnent que 1952 $ par mois. Ce sont des salaires de misère», explique le syndicat dans le communiqué de presse.

Ce que réfute Air Canada, qui affirme qu’une hausse salariale de 38 % est sur la table «depuis des mois», selon Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques chez Air Canada, en conférence de presse jeudi matin.

Cette offre, mentionnée par l’entreprise aérienne dans un communiqué de presse le lendemain, est une «augmentation de la rémunération globale sur quatre ans […] Cela inclut les pensions et le travail au sol», un autre point d’achoppement entre les deux parties.

«Les agent(e)s de bord d’Air Canada ne sont pas rémunéré(e)s pour les heures passées à accomplir des tâches essentielles liées à la sécurité, à l’embarquement, au débarquement, aux urgences, etc. Les agent(e)s de bord méritent d’être rémunéré(e)s pour toutes les heures travaillées», insiste le SFCP, dans son communiqué.

Selon Air Canada, le salaire horaire augmenterait de 12 à 16 % la première année, tandis que le SCFP dénonce que l’entreprise «n’offre aux agents de bord qu’une augmentation de 8 % la première année de leur nouveau contrat et seulement 17,2 % sur les quatre années du contrat», contre 38 % mis en avant par l’entreprise.

À lire : Affaire du PDG d’Air Canada, «le perpétuel recommencement»

La firme de sondage Angus Reid a mesuré l’appui des Canadiennes et Canadiens aux demandes du syndicat. Moins les répondants font des voyages en avion, plus ils appuient la demande des agents de bord d’être payés pour le temps de préparation au sol.

La conférence de presse d’Air Canada a été interrompue par des agents de bord venus passer leur message («Les travailleurs non payés ne voleront pas», peut-on lire sur le panneau).

Air Canada est l’une des cibles qui fait le plus fréquemment l’objet de plaintes auprès du Commissaire aux langues officielles du Canada. Malgré cela, le syndicat souligne que cette question ne fait pas partie des discussions.

«Pour l’instant les enjeux sont reliés au travail non payé et au salaire de misère», a répondu une représentante du SCFP, dans un courriel à Francopresse. Au moment de publier, Air Canada n’avait pas répondu à nos questions.

Même si le transporteur aérien n’était plus en tête du nombre de plaintes au sujet du non-respect des droits linguistiques des francophones au cours des deux dernières années, il reste l’objet de nombreuses d’entre elles. Le commissariat en a reçu 847 en 2023-2024 et 1163 pour l’année 2024-2025.

Le SCFP affirme avoir «toujours [soutenu] les demandes de bilinguisme de la part des voyageuses et voyageurs. Les procédures d’embauche chez Air Canada devraient refléter cet important enjeu».

À lire aussi : Langues officielles : l’aéroport de Toronto manque encore à ses obligations

Air Canada avait commencé à annuler des vols dès jeudi, créant des complications pour quiconque voyage, mais aussi pour les festivals et d’autres transporteurs.

Alexandrine Khalid-Leroux, en vacances en Grèce depuis le 8 aout, se dit «un peu nerveuse» depuis l’annonce du conflit de travail. La Franco-Ontarienne est censée décoller d’Athènes à bord d’Air Canada le 17 aout pour rentrer à Ottawa.

«Ça ajoute du stress à mes vacances, confie la jeune femme. Après le 17, je n’ai rien de planifié au niveau des hôtels. Ça fait des dépenses imprévues, mais il faut rester flexible.»

Ça ajoute du stress à mes vacances, confie la jeune femme. Après le 17, je n’ai rien de planifié au niveau des hôtels. Ça fait des dépenses imprévues, mais il faut rester flexible.

Dans un courriel qu’elle a reçu le jeudi 14 aout, Air Canada lui a offert trois possibilités : modifier son vol sans frais, l’annuler avec un remboursement sous forme de crédit voyage ou conserver sa réservation actuelle et tenter, dans le pire des cas, de trouver une place à bord d’un autre vol. Dans un publication du 15 aout, le transporteur a cependant précisé que cette dernière possibilité était «peu probable».

L’infirmière n’avait pas encore pris de décision jeudi. Elle n’a pas beaucoup de temps, car elle doit être de retour au travail le 19 aout.

À Sudbury, en Ontario, le festival bilingue de musique et d’art urbain Up Here a dû changer sa programmation à la dernière minute, parce que le vol du groupe canadien Miesha and the Spanks a été annulé, ce qui a forcé le désistement de ces artistes.

Le codirecteur artistique du festival, Christian Pelletier, confirme également qu’un autre artiste est coincé à Montréal en raison des répercussions des annulations, et ce, même s’il voyageait sur les ailes d’une autre compagnie aérienne.

«Nous sommes toujours en standby pour deux autres annulations possibles», disait-il vendredi.

Plus chanceux, le spectacle télévisé de la Fête nationale de l’Acadie qui a eu lieu à Charlottetown le 15 aout n’a pas subi de problèmes.

Des artistes de Louisiane, comme Zachary Richard, ou de Terre-Neuve, comme Port-Aux-Poutines, ont pu participer au concert comme prévu.

«Ils [étaient] déjà arrivés il y a quelques jours et pour les spectateurs, beaucoup de monde vient en auto de l’ile ou des autres provinces maritimes», explique Émile Gallant, le directeur général du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, qui organise l’évènement avec la Société nationale de l’Acadie.

À lire : Le potentiel inexploré de l’économie acadienne

L’entreprise Marine Atlantique, qui exploite le service de traversier entre l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, s’attend à recevoir «plus d’appels pour des réservations dans les jours à venir», selon son responsable de la communication, Darrell Mercer.

C’est un vrai problème, car le service est déjà très très occupé, presque à pleine capacité, s’inquiète ce dernier. On n’a pas beaucoup d’espaces disponibles dans les deux prochaines semaines.

Les quatre navires, qui assurent la liaison entre les trois provinces de l’Atlantique, peuvent accueillir 1000 personnes chacun.

«Ce sont les passagers avec véhicule qui posent le plus grand problème. On n’a pas assez de place, explique Darrell Mercer. Les gens peuvent venir à nos terminaux sans réservation et se mettre en file, mais ils n’auront pas de garantie d’avoir une place.»

Lundi soir, une centaine de personnes se sont réunies devant le siège de CBC/Radio-Canada à Ottawa pour rendre hommage à six journalistes palestiniens d’Al-Jazeera tués la veille par Israël. Des évènements similaires ont été organisés dans plusieurs autres villes canadiennes et dans le monde.

Vigie : Israël a reconnu avoir ciblé ces journalistes, plus particulièrement Anas Al-Sharif. Sans fournir suffisamment de preuves, l’armée israélienne dit avoir tué le «chef d’une cellule terroriste».

Anas Al-Sharif était un des journalistes les plus connus en Palestine et n’a jamais été reconnu comme membre du Hamas. Toutes les associations internationales de protection des journalistes réfutent la condamnation. Le Comité de protection des journalistes rappelle qu’Israël a souvent présenté des accusations sans preuve tangible pour faire taire des journalistes.

Après ces assassinats, Reporter sans frontières (RSF) a demandé une réaction «forte». «La communauté internationale ne peut plus fermer les yeux et doit réagir et faire cesser cette impunité. RSF appelle le Conseil de sécurité des Nations unies à se réunir d’urgence sur le fondement de la résolution 2222 de 2015 sur la protection des journalistes en période de conflit armé afin de stopper ce carnage.»

L’Organisation des Nations Unies affirme qu’au moins 242 journalistes ont été tués à Gaza depuis octobre 2023.

Les droits de douane de 76 % imposés sur le canola canadien par la Chine sont entrés en vigueur jeudi.

Pourquoi une taxe? : À la suite de l’imposition de taxes canadiennes de 100 % sur les véhicules électriques chinois, la Chine a répliqué en lançant une enquête centrée sur le dumping canadien de canola.

Le prix du canola a déjà dégringolé, causant d’importantes pertes financières aux producteurs. Ottawa et les agriculteurs rejettent les accusations de dumping et demandent un dialogue avec Pékin, tandis que les provinces des Prairies, qui produisent le canola, pressent le gouvernement fédéral de trouver une solution.

La conférence de presse d’Air Canada a été interrompue par des agents de bord venus passer leur message («Les travailleurs non payés ne voleront pas», peut-on lire sur le panneau).

Les agents de bord d’Air Canada ont donné leur avis de grève mercredi. Air Canada a répliqué avec un avis de lockout. Le conflit porte sur les salaires et le travail non rémunéré au sol. L’arrêt de travail pourrait être déclenché le samedi 16 aout à 00 h 01.

Des effets immédiats : Air Canada a commencé à annuler des vols en prévision du conflit. Le syndicat réclame un retour à la table de négociation et dit vouloir un règlement. La ministre fédérale de l’Emploi, Patty Hadju, presse les parties de poursuivre les discussions.

La compagnie demande l’intervention du gouvernement fédéral via un arbitrage exécutoire, sans réponse officielle d’Ottawa à l’heure d’écrire ces lignes.

Air Canada garantit des remboursements à 100 % ou des places sur d’autres vols pour les passagers touchés.

En conférence de presse jeudi matin, la compagnie a annoncé que près de 500 vols allaient être suspendus à partir de vendredi soir.

Air Canada et le français : En 2024-2025, le commissaire aux langues officielles du Canada a reçu 1163 plaintes concernant Air Canada, contre 847 l’année précédente. Près de 400 ont été faites dans la région d’Ottawa-Gatineau.

Les conservateurs ont annoncé mercredi qu’ils présenteront un projet de loi pour faire en sorte que les juges ne puissent plus prendre en compte le statut des non-citoyens lorsqu’ils prononcent une sentence.

Permis depuis 2013 : L’arrêt «Pham», rendu par la Cour suprême en 2013, permet cette distinction. Il est précisé dans le jugement qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire du juge et que la peine doit rester proportionnelle à la gravité des faits.

En outre, l’arrêt explique, dans le cas qu’il l’intéressait à l’époque, qu’elle autorisait d’abaisser la peine à deux ans moins un jour pour éviter à la personne qui avait commis les deux infractions – liées à la production et possession de marihuana – de se voir sanctionner dans sa demande d’immigration.

Plusieurs hausses de salaire selon le grade ont été annoncées par Mark Carney vendredi dernier, pour attirer et retenir du nouveau personnel chez les Forces armées canadiennes.

Vendredi dernier, le gouvernement fédéral a annoncé une hausse salariale rétroactive au 1er avril 2025 pour membres des Forces armées canadiennes. L’annonce intervient dans un contexte où les FAC souffrent d’un manque d’effectif de plus de 12 200 personnes, tous métiers confondus.

Nouvelles mesures salariales : La hausse est de 8 % pour les colonels et grades supérieurs, de 13 % pour les lieutenants-colonels et grades inférieurs, et de 20 % pour les soldats de la Force régulière par rapport à leurs salaires actuels.

Une nouvelle grille tiendra aussi compte des années de service, a mentionné la Défense nationale par communiqué vendredi dernier.

D’ici 12 mois, diverses indemnités seront ajoutées pour compenser les déménagements fréquents, la séparation des familles, l’entrainement au combat et les déploiements lors de catastrophes naturelles.

Au Sommet Ondes 2025 sur les langues autochtones, trois thèmes reliés à la langue ont été explorés : les connaissances écologiques traditionnelles, la technologie et la communauté.

Selon Radio-Canada, sur 2314 participants, une centaine venait de l’extérieur du Canada.

Mary Simon, gouverneure générale du Canada inuite, a de son côté souligné plusieurs avancées, dont «des démarches en cours pour établir l’université Inuit Nunangat», qui sera la première université du Canada axée sur la culture et la langue inuites et établie dans le Nord.

La gouverneure générale s’est dite «animée d’un grand sentiment d’espoir […] lorsque je vois de jeunes Autochtones se forger un avenir professionnel tout en affirmant leur identité».

Dans la lettre publiée en juillet et signée par plus de 1000 personnes, l’Acfas dénonce un «système [qui] néglige trop souvent» la réalité des chercheurs et chercheuses francophones.

Des données sont mises de l’avant : les scientifiques d’expression française représentent «21 % de la communauté de recherche canadienne». Mais seulement entre «5 % et 12 % des demandes soumises aux trois grands conseils subventionnaires sont rédigées en français», souligne l’association scientifique.

Ce même système «décourage l’usage du français par crainte d’être mal compris ou mal évalué», affirment encore les signataires de la lettre.

À lire : La reconnaissance des sciences en français : un impératif (Libre opinion)

L’Acfas n’avait pas reçu de réponse à sa lettre au moment d’écrire ces lignes, mais l’équipe média de la ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, a répondu à Francopresse par courriel.

«Le gouvernement demeure résolument engagé à soutenir la recherche en français», écrit le bureau de la ministre.

Sophie Montreuil a le sentiment que «tous les travaux menés jusqu’ici» par l’Acfas avec le gouvernement semblent «ne pas avoir existé».

«C’est complètement faux, se désole la directrice générale de l’Acfas, Sophie Montreuil. C’est un manque de respect par rapport aux revendications extrêmement légitimes et documentées de la communauté scientifique francophone, qui représente environ 65 000 personnes» au Canada.

Elle se sent doublement heurtée par la «réponse politique», qui repique des «éléments d’information pris à gauche et à droite».

L’Acfas a publié un rapport en 2021 qui interpelait le gouvernement de l’époque à propos du financement de la recherche en francophonie minoritaire. Mélanie Joly était alors ministre de Patrimoine canadien et responsable des Langues officielles.

Sophie Montreuil rappelle que la ministre Joly a fourni à l’Acfas le financement qui lui a permis de recruter l’équipe de recherche qui a mené l’étude. «C’est Mélanie Joly qui est à la source des données qu’on a sur le déclin de la recherche en français au Canada.»

La ministre Joly avait même fait des démarches pour que la nouvelle version de la Loi sur les langues officielles contienne une mesure positive spécifique sur la recherche en français et sa diffusion.

L’Acfas est troublé du manque d’action sur la question. Surtout après des années de travaux, dont certains ont été menés au Parlement. Le financement accordé à la recherche en français, comparativement à celui dédié à la recherche en anglais au Canada, reste un enjeu majeur.

La réponse du bureau de la ministre Joly à Francopresse fait valoir que 128 millions de dollars ont été débloqués pour le postsecondaire en français sur cinq ans dans le Plan d’action pour les langues officielles.

Ce montant concerne l’enseignement et non la recherche en français

Le bureau de la ministre souligne aussi que cet argent sert «au développement d’une main-d’œuvre bilingue». Une thèse critiquée par Sophie Montreuil.

«C’est une interprétation extrêmement limitée de ce à quoi sert le Plan d’action pour les langues officielles. Parce que l’essentiel de ce plan, c’est le renforcement des communautés linguistiques en situation minoritaire au Canada, ce n’est pas de [rendre] des employés bilingues.»

La réponse du bureau de Mélanie Joly se concentre ensuite sur les 8,5 millions de dollars débloqués sur cinq ans par le Plan d’action pour soutenir «l’écosystème de la recherche en français au Canada».

Le courriel de l’équipe ministérielle renvoie la balle au Service d’aide à la recherche en français (SARF), qui est administré par l’Acfas elle-même. Une manière de dire que s’il y a un souci, c’est à l’Acfas de s’en occuper.

«C’est un copier-coller à peine retravaillé de ce qu’il y a dans le plan d’action», fustige Sophie Montreuil.

Cette dernière affirme que le SARF a été créé avant tout pour «répondre à des lacunes du système de soutien» aux chercheurs et chercheuses qui déposent des demandes de financement auprès des organismes subventionnaires.

Deux conseils subventionnaires, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) sont financés par le ministère de l’Industrie.

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) reçoivent des fonds du ministère de la Santé, dirigé par Marjorie Michel.

Ces trois instances ont reçu plus de trois-milliards de dollars en 2024.

Pour Sophie Montreuil, il revient «aux deux gros ministères» de financer la recherche en français.

Elle souligne que les 8,5 millions de dollars sur cinq ans, ce qui est équivalent à 1,7 million par an, ne font pas le poids par rapport aux trois milliards de dollars consacrés à la recherche par les deux ministères.

De plus, le SARF ne reçoit qu’une partie de ce montant. En 2023-2024, il a été financé qu’à hauteur de 118 000 $ et de 267 000 $ pour 2024-2025, selon les informations obtenues par Francopresse.

Le reste du 1,7 million de dollars finance d’autres initiatives, dont le Groupe consultatif sur la création et la diffusion d’information scientifique en français. Ce dernier effectue actuellement des consultations qui auront lieu jusqu’au 25 aout pour fournir un rapport visant à pérenniser la recherche en français.

À lire : Les francophones en milieu minoritaire, orphelins de données

Les obstacles que les personnes désireuses de mener de la recherche en français doivent surmonter pour présenter des demandes de financement nécessaire à leurs travaux constituent aussi un autre point d’accroche. Ces personnes doivent déposer une demande de financement soit au CRSH, au CRSNG ou aux IRSC.

Toutes les demandes de financement doivent d’abord être déposées auprès d’un bureau de la recherche de l’université du chercheur ou de la chercheuse. Ce bureau l’accompagnera pour peaufiner sa demande.

«Dans une université bilingue ou unilingue anglophone, déposer une demande en français est pratiquement impossible», parce qu’elles ont rarement des conseillers à la recherche francophones ou suffisamment bilingues, déplore Sophie Montreuil.

Les deux choix sont donc de traduire la demande de financement en anglais, ce qui ajoute à sa charge de travail, la faire traduire par une personne qui connait moins bien son domaine ou de ne pas déposer de demande. Trop souvent, c’est la deuxième option qui l’emporte, dit-elle.

Le travail d’accompagnement qui ne peut pas être fait par le bureau de la recherche de l’université est fait par l’Acfas depuis 2023.

Dans son dernier rapport publié le 11 aout qui anticipe le budget fédéral de l’automne, l’association demande 600 000 $ par an au gouvernement, un montant destiné uniquement à l’aide au milieu de la recherche francophone dans ses demandes de financement.

Ce même rapport explique que pour la Subvention Savoir de l’automne 2024, le SARF avait permis une hausse de 30 % des demandes soumises en français par les institutions des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le 11 aout, l’Acfas a publié un mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires du gouvernement fédéral.

Cinq recommandations exhortent de nouveau le gouvernement à prendre en compte la communauté scientifique francophone et à éliminer les défis.

La première est un rappel de la Loi sur les langues officielles (partie VII), qui exige la «représentativité des francophones dans toutes les strates de gouvernance».

L’organisme Français pour l’avenir a accueilli 35 jeunes leadeurs du 3 au 8 aout sur le campus de l’Université d’Ottawa pour le Forum national des jeunes ambassadeurs et ambassadrices (FNJA) de 2025.

Le moment préféré de Tristan Gagnon a été les discussions sur l’intégration des étudiants en immersion dans la communauté francophone.

Tristan Gagnon, ambassadeur yukonais, explique en entrevue avec Francopresse que le français au Forum est «beaucoup plus naturel, moins formel, et n’est pas académique». Il salue le fait de ne pas être évalué sur la grammaire ou les standards d’écriture, ce qui peut être «un peu drainant» à son avis.

Neve Elrain Ting se sent aussi plus à l’aise de parler en français au FNJA, car l’ambiance passionnée l’inspire, contrairement à son école francophone où parler le français peut sembler «pas cool».

La représentante néobrunswickoise explique qu’on peut être jugé, voire discriminé, lorsqu’on s’exprime dans la langue d’Antonine Maillet au sein de sa communauté. Tristan Gagnon dit avoir vécu la même chose.

Elle poursuit en indiquant que, même dans une province officiellement bilingue comme la sienne, l’anglais est plus populaire que le français.

Melinda Lee, une des participantes de l’Ontario, complète cette idée en racontant son expérience personnelle. Dans son école, elle a observé que les membres d’un club de français parlent souvent en anglais. À son avis, c’est parce qu’ils manquent de confiance pour parler en français, ce qui la décourage également à pratiquer.

Par contre, son propre rapport avec la langue a changé durant le FNJA. «J’ai amélioré mon français ici plus que pendant toutes les années que je l’ai appris», se réjouit Melinda Lee.

À lire aussi : Jeux de la francophonie à Laval : «Ici, tu peux être toi-même»

Depuis sa création en 2004, le Forum national des jeunes ambassadeurs et ambassadrices rassemble chaque année des élèves de 10e et 11e année (3e et 4e secondaire au Québec) inscrits à l’école française ou en immersion, provenant des dix provinces et des trois territoires canadiens. Le programme a formé plus de 500 ambassadeurs et ambassadrices depuis sa création.

Le Forum est une «semaine de formation pour devenir un ambassadeur ou une ambassadrice du français, du bilinguisme et de Français pour l’avenir au Canada» selon la directrice générale, Emeline Leurent.

Au menu : des ateliers, des activités et des expériences axées sur l’importance du bilinguisme.

Venus des dix provinces et de deux territoires, plus de sept participants sur dix parlent le français comme langue additionnelle.

La directrice générale de Français pour l’avenir, Emeline Leurent, souligne les bénéfices de mélanger des jeunes dont le français est la langue maternelle, seconde, ou même la quatrième langue. Cette diversité, à ses yeux, permet aux jeunes de découvrir «comment la francophonie est vécue à travers le Canada».

À travers cette expérience, Melinda Lee a appris à connaitre le Nouveau-Brunswick, le vocabulaire acadien et que les provinces maritimes ne sont pas toutes anglophones.

Tristan Gagnon a lui aussi approfondi sa compréhension des différences au sein des communautés acadiennes, comme entre celles de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.

L’ambassadeur yukonais souhaite également que son territoire – la troisième région la plus bilingue du pays – offre plus de services dans les deux langues officielles et mène des actions de sensibilisation contre les préjugés envers les francophones.

Neve Elrain Ting, quant à elle, souhaite que le Nouveau-Brunswick, officiellement bilingue, soit plus ouvert à la communication et au partage d’initiatives francophones pour que les autres provinces puissent développer de meilleurs services.

Melinda Lee aimerait voir sa ville de Toronto utiliser davantage de français dans les services publics et avoir des produits bilingues dans les épiceries. Elle souligne que son expérience au FNJA lui a donné plus de confiance qu’avant pour promouvoir le français.

À lire : Recul du français hors Québec : un déclin nuancé selon Statistique Canada

Melinda Lee a eu un coup de cœur pour les feux d’artifice, car ce moment lui a permis de parler avec ses amis en français et de se sentir «plus confiante».

De retour chez eux, les ambassadeurs et ambassadrices devront promouvoir la langue française et le bilinguisme dans leur école et leur communauté tout au long de l’année scolaire, explique Emeline Leurent en entrevue avec Francopresse.

Lorsqu’il retournera en classe au Yukon, Tristan Gagnon veut «travailler sur la valorisation du français» dans son école, montrer que le français peut être une «langue informelle» et pas seulement d’apprentissage. Il compte utiliser les trousses d’outils pour des séances de Franconnexion.

Étant elle-même immigrante des Philippines, Neve Elrain Ting souhaite continuer son projet qui aide les immigrants à bien communiquer dans les langues officielles.

Sur ce, elle compte collaborer avec sa bibliothèque locale et potentiellement l’application FR+. Celle-ci est un espace virtuel créé par Français pour l’avenir, qui comprend des ressources gratuites, comme des musiques et des jeux vidéos, pour échanger en français avec d’autres apprenants.

Melinda Lee envisage d’encourager son groupe de français à parler davantage en français. Elle souhaite aussi organiser une activité pour tous les élèves de son école afin de promouvoir l’usage du français dans sa communauté.

Les jeunes ne sont pas sans ressource une fois à la maison. L’équipe de Français pour l’avenir les accompagne pendant un an. De plus, organiser des activités avec l’aide des enseignantes et des enseignants leur donne accès à des programmes de microfinancement, précise la directrice générale.

Neve Elrain Ting a souligné la visite de la Chambre des communes comme son moment préféré, car elle a aimé en apprendre davantage sur le fonctionnement du Parlement.

Les participants de la cohorte 2025-2026 souhaitent maintenir les liens qu’ils ont créés pendant le Forum via les réseaux sociaux. Ceux-ci servent non seulement à rester en contact, mais aussi à promouvoir le français et à créer des projets communautaires en collaboration les uns avec les autres.

La directrice générale souligne que les anciens ambassadeurs collaborent parfois pour des projets. Elle cite notamment un exemple : «Des ambassadeurs à Regina […] ont fait des ateliers en science pour une école élémentaire».

«C’est quand même des jeunes qui ont déjà la francophonie à cœur. Et donc, ils sont […] des ambassadeurs pour la vie», estime Emeline Leurent.