Je t’explique ce qui s’est passé, et ce qu’il faut faire lorsqu’on est témoin d’une telle situation!

Le rorqual commun échoué en Gaspésie mesurait près de 20 mètres et pesait environ 40 tonnes. Imagine, c’est aussi long que 2 autobus scolaires! Les scientifiques connaissaient bien ce rorqual, puisqu’il avait été observé plusieurs fois dans le fleuve Saint-Laurent depuis les années 90.

Quelques jours plus tard, trois cachalots se sont retrouvés coincés dans des eaux peu profondes à East Bideford, à l’Île-du-Prince-Édouard. Malheureusement, les secours sont arrivés trop tard pour les sauver…

Dans les deux situations, ce sont des citoyens qui ont alerté les autorités.

Plusieurs habitants étaient bouleversés devant les trois cachalots à l’Île-du-Prince-Édouard. Ils trouvaient que les secours mettaient trop de temps à arriver et voulaient aider les baleines eux-mêmes. Sur les réseaux sociaux, les photos et les messages de tristesse et de frustration se sont multipliés.

Mais déplacer un aussi gros animal, ce n’est pas simple! Même avec de la bonne volonté.

Lorsqu’une baleine ou un autre gros mammifère marin s’échoue, il ne faut jamais tenter de l’aider soi-même, bien qu’on ait envie de lui venir en aide. Pourquoi? Parce que ces animaux sont immenses… mais fragiles! Les tirer vers l’eau, les arroser ou les pousser peut leur causer des blessures graves, et même les tuer.

En plus, les toucher peut leur transmettre des maladies. Et à l’inverse, ils peuvent être porteurs de bactéries dangereuses pour les humains!

La meilleure chose à faire, c’est de garder tes distances et d’appeler rapidement les secours. Au Canada, des organismes comme Baleines en direct ou Marine Animal Response Society s’occupent de ces situations. Certains offrent même une formation pour apprendre aux gens comment soutenir les experts pendant une opération de sauvetage. De cette façon, tout le monde reste en sécurité, y compris l’animal!

Et toi, as-tu déjà vu un animal marin de près? Lequel?

Sources : La Voix Acadienne, Radio-Canada, Le Devoir

Célébrer le jour des Morts est une tradition mexicaine depuis des milliers d’années. Elle remonte à l’époque des Aztèques, un grand peuple qui vivait au Mexique bien avant l’arrivée des Européens. Pour les Aztèques, la mort ne marquait pas une fin, mais plutôt le début d’un voyage vers un autre monde.

Quand les Espagnols sont arrivés au Mexique, ils ont mélangé ces anciennes traditions avec une fête chrétienne, la Toussaint. Aujourd’hui, le 1er novembre est consacré aux enfants disparus et le 2 novembre aux adultes.

Pendant ces journées, on croit que les esprits des personnes aimées reviennent sur terre pour passer du temps avec leur famille.

Lors du jour des Morts, les familles préparent des tables décorées, qu’on appelle des autels. On y dépose des photos des êtres chers, des bougies, des fleurs d’oranger appelées cempasúchil, et les mets préférés des personnes décédées.

Mais la fête ne se passe pas seulement à la maison! Dans les rues et les villes, il y a des défilés colorés, de la musique, des danses et les gens se déguisent en squelettes et en personnages colorés. Ça te rappelle peut-être le film Coco, qui se déroule justement pendant le jour des Morts au Mexique.

Lors de cette célébration, on prépare le Pan de Muerto, un pain sucré décoré de formes d’os. On mange aussi des tamales, un mets fait de pâte de maïs, et on boit du chocolat chaud ou de l’atole, une boisson chaude à base de maïs. Tout cela est offert aux esprits… mais les vivants peuvent en profiter aussi! Miam!

Le jour des Morts est une occasion de se souvenir des gens qu’on aime et de les garder vivants dans nos cœurs.

Et toi, quelles personnes aimerais-tu honorer si tu préparais ton propre autel pour le jour des Morts?

«Bien que la stratégie de compétitivité climatique présente certaines mesures importantes pour réduire les émissions de GES, telles que le renforcement de la règlementation sur le méthane, la volonté de remédier aux lacunes de la tarification du carbone industriel et des lignes directrices en matière d’investissement durable, elle passe à côté de l’essentiel», affirme la directrice climat à la Fondation David Suzuki, Sabaa Khan, dans un communiqué.

De son côté, Équiterre indique par voie de communiqué qu’il «considère que le gouvernement de Mark Carney manque de cohérence dans sa réponse aux menaces qui planent sur le pays».

Ce gouvernement souhaite couper dans les programmes qu’il juge inefficaces […], mais ne semble pas vouloir appliquer la même rigueur aux milliards de dollars qu’il injecte dans des projets industriels aux retombées incertaines, comme la capture et le stockage de carbone.

L’Institut climatique du Canada note que le budget est «un pas dans la bonne direction pour renforcer la compétitivité climatique du Canada». Dans leur communiqué, ils soulignent cependant que «des détails importants restent à régler» pour confirmer l’efficacité des mesures.

L’Assemblée canadienne de la jeunesse sur le climat a déposé un rapport présentant ses sept recommandations deux jours après le dépôt du budget. Elle demande entre autres de réduire les émissions du secteur pétrolier et gazier, d’augmenter la reddition de comptes climatique des entreprises et de financer des programmes favorisant l’adoption de rénovations et de technologies durables.

Selon l’analyste principal en matière de politiques climatiques à la Fondation David Suzuki, Thomas Green, le budget 2025 fait peu de choses pour diminuer le fardeau financier des foyers; il offre plutôt de l’aide aux grandes entreprises. C’est entre autres le cas avec la fin de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes et l’annulation des incitatifs pour l’achat de voitures électriques.

Thomas Green souligne que le lobby de l’industrie des énergies fossiles a eu «beaucoup accès à ce gouvernement» et que ça se reflète dans le budget.

«En ce moment, les foyers sont liés à des énergies fossiles et les prix des énergies fossiles viennent des marchés internationaux. Nous avons très peu de contrôle là-dessus. Tandis que l’électricité, on fait ça chez nous, on a beaucoup plus de contrôle et les technologies électriques sont beaucoup plus efficaces que les technologies fossiles», explique Thomas Green.

L’analyste en mobilité durable chez Équiterre, Blandine Sebileau, rappelle que la fin du Programme d’incitatifs pour les véhicules zéro émission a eu un effet négatif sur les ventes des voitures électriques. Les gens attendent de savoir s’il sera réinstauré avant de prendre une décision sur l’achat d’une voiture.

Pour ceux qui n’ont pas les moyens de se payer un véhicule, les nouvelles ne sont pas meilleures. «Le fonds pour le transport en commun de 3 milliards annoncé par le précédent gouvernement devait être des investissements pérennes. Là, on ne sait pas en fait ce qu’il arrive. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il y a une partie des sommes qui sera réattribuée au fonds pour bâtir des communautés fortes», dit-elle.

Le gouvernement manque également une chance de se différencier des États-Unis, selon elle. «On est en train de plier devant les Américains, au lieu de dire qu’on a décidé d’investir dans l’électrification, que l’on va continuer d’encourager cette tendance-là qui favorise l’environnement, qui est bonne pour l’air qu’on respire et puis qui soutient, qui permet d’encourager toute la filière électrique et batterie à travers le pays.»

Pour les entreprises, le budget fédéral introduit trois nouveaux crédits d’impôt pour encourager les entreprises à investir et produire des technologies propres ainsi qu’un crédit d’impôt pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone.

Pour Thomas Green, même si des crédits d’impôt peuvent avoir leur utilité à long terme, leur portée peut être limitée. Surtout lorsqu’elles cohabitent avec le retrait ou la réduction d’autres mesures, comme la tarification du carbone pour les particuliers.

Le crédit d’impôt pour le captage du carbone est encore plus mal avisé selon l’analyste. «On sait que cette technologie n’a pas beaucoup de succès et aussi on est en train de subventionner [l’industrie pétrolière] qui a fait tellement d’argent dans ces dernières années et n’a rien investi pour diminuer ses émissions. Pourquoi le public devrait subventionner une industrie fossile qui fait tellement d’argent en détruisant la planète?»

À lire aussi : Capter et stocker le carbone : une solution ou une illusion?

Le budget fédéral 2025 laisse des questions en suspens.

Blandine Sebileau indique qu’Équiterre a sollicité le gouvernement pour avoir plus de détails sur certaines annonces et sur l’absence d’autres mesures.

«Une subvention de 5000 $, ça fait quand même une différence» pour décider d’acheter une voiture électrique, dit Blandine Sebileau. «Je pense que les gens décident de garder leur voiture six mois, un an de plus» en attendant de voir si le programme de subventions reviendra.

Thomas Green rappelle que l’examen de 60 jours sur la cible de vente de véhicules électriques au pays prenait fin le même jour que le dépôt du budget. Ce dernier précise qu’une annonce suivra dans les prochaines semaines.

«On n’a aucune garantie que le gouvernement va continuer à soutenir l’achat de véhicules électriques, alors qu’on a investi dans ces politiques-là depuis des années», ajoute Blandine Sebileau.

L’Institut climatique du Canada note de son côté que peu de détails sont fournis sur les investissements «pour rendre les infrastructures plus résilientes à la météo extrême d’origine climatique». Les 51 milliards de dollars réservés pour les investissements en infrastructures doivent privilégier les projets qui renforcent la résilience aux changements climatiques.

Si la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes disparait, rien n’est mentionné à propos du Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes, lancé en juin. Francopresse n’a pas pu confirmer avant publication si ce dernier allait dépasser les frontières du Manitoba.

Le député acadien d’Acadie–Anapolis en Nouvelle-Écosse, Chris d’Entremont, est passé du côté libéral, mardi. Sa décision est motivée par une déception des actions du Parti conservateur.

FRANCOPHONIE

Le député acadien et néoécossais Chris d’Entremont est passé du camp de Pierre Poilievre à celui de Mark Carney, mardi, juste après le dévoilement du budget fédéral 2025.

Il a affirmé qu’il s’agissait de la meilleure solution pour ses commettants et pour les Canadiens. Le député a également justifié cette décision par le fait qu’il ne «voyait plus» dans le camp conservateur une volonté de rendre le pays meilleur.

Ce n’est qu’un aurevoir : Dans une déclaration officielle du Parti libéral du Canada (PLC), l’élu insiste sur le fait qu’il «existe une meilleure voie pour notre pays […], non pas en nous plaignant, mais en ayant confiance en un avenir prometteur».

«Le premier ministre Mark Carney propose cette voie par un nouveau budget qui répond aux priorités que j’ai le plus souvent entendues dans ma circonscription : bâtir des infrastructures communautaires fortes et bâtir une économie plus forte.»

D’autres départs : Le député albertain de la circonscription d’Edmonton Riverbend, Matt Jeneroux, a démissionné jeudi. Il pourrait rester en poste jusqu’au printemps, a suggéré Pierre Poilievre sur X, jeudi.

Plusieurs députés conservateurs, dont la Québécoise Dominique Vien, réfléchiraient également au même geste, soit de quitter pour rejoindre les libéraux, soit de partir définitivement.

Le vote du budget dans les prochaines semaines pourrait offrir une occasion pour ces derniers.

Dans un communiqué publié dans la foulée du budget, l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (Acfas) reconnait que le budget fédéral 2025 mentionne le rôle central de la recherche scientifique et la décision de limiter les compressions aux conseils subventionnaires.

Inquiétudes : En revanche, l’association déplore l’absence de mesures spécifiques pour la recherche en français et rappelle que les chercheurs francophones – qui représentent 21 % de la communauté scientifique – reçoivent un financement insuffisant.

L’organisme insiste pour que la modernisation du système de recherche tienne compte de la diversité linguistique.

Il accueille positivement les investissements destinés à attirer des talents étrangers, tout en relevant les effets possibles de la baisse des permis d’études sur la relève francophone.

L’Acfas attend enfin que les recommandations du Groupe consultatif prévues en 2026 contribuent à renforcer la vitalité de la recherche en français au Canada.

CANADA

Le gouvernement Carney a passé un premier test de confiance à la Chambre des communes avec le vote sur un sous-amendement conservateur lié à son «budget générationnel» jeudi et d’un amendement du Bloc québécois, vendredi.

Le gouvernement a choisi de rendre les votes sur ces deux amendements des partis d’opposition déterminants.

Les votes : Dans leur sous-amendement au budget libéral, les conservateurs proposaient de réduire le déficit à 43 milliards, de couper davantage dans les dépenses et d’abolir la taxe carbone industrielle.

Mais leur amendement a été rejeté par 198 voix contre 139, malgré l’abstention de quatre de leurs députés.

Vendredi, le Bloc a de son côté obtenu le soutien des sept députés du NPD et de la députée du Parti vert, Elizabeth May, un résultat insuffisant, car les conservateurs ont voté contre, en alliance avec les libéraux. Les résultats non définitifs vendredi après-midi affichaient 30 voix pour et 306 contre.

Ce dernier vote a évité aux Canadiens de retourner aux urnes cet hiver.

Malgré près de 80 milliards de dollars de déficit public, le premier ministre a défendu un «budget générationnel».

À lire aussi : Budget fédéral 2025 : Générationnel? Peut-être. Transformationnel? Non (Chronique)

Investissements records pour un déficit record : Le premier budget du gouvernement Carney, présenté par le ministre François-Philippe Champagne, propose un plan d’investissements massifs de 280 milliards $ sur cinq ans afin de renforcer la résilience du Canada dans un contexte économique instable.

Les priorités incluent les infrastructures (115 G$), la productivité et l’innovation (110 G$), la défense (30 G$) et le logement (25 G$).

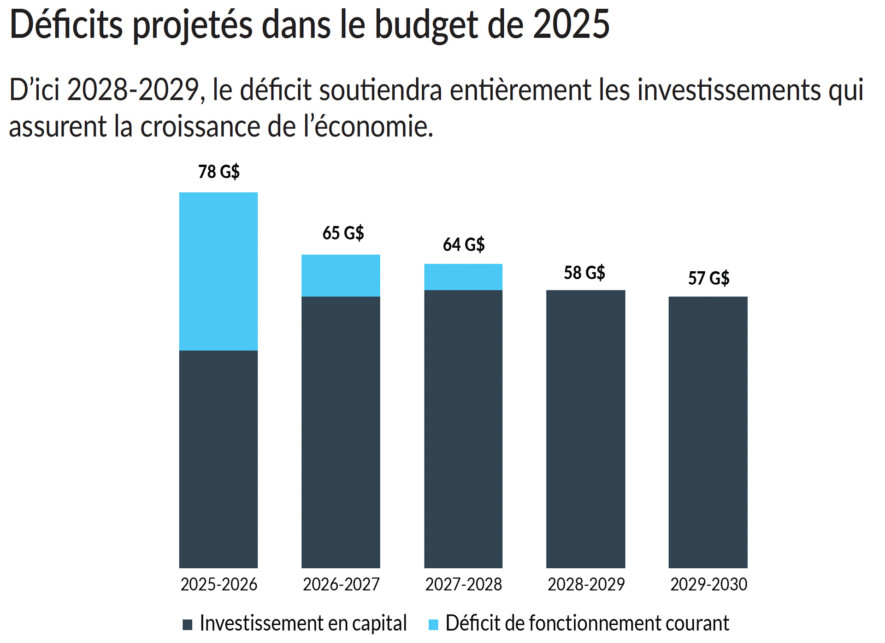

Ces mesures visent à stimuler la croissance, moderniser le pays et atteindre les cibles de l’OTAN en matière de défense. Malgré ces ambitions, le déficit devrait grimper à plus de 78 G$ en 2025-2026 avant de diminuer légèrement, et la dette continuera d’augmenter à court terme.

Le gouvernement prévoit aussi des économies de 60 G$ et une réduction de 40 000 postes dans la fonction publique, jugées modestes par certains experts.

Critiques principales : Si le budget est salué pour ses mesures favorables à l’innovation et à la recherche, il est critiqué pour le manque d’engagement environnemental et risque de rencontrer une forte opposition politique, le gouvernement minoritaire ayant besoin d’appuis pour éviter des élections anticipées.

Également, il n’affiche que peu d’éléments qui permettent de rassurer les communautés francophones en situation minoritaire (CLOSM). Il coupe aussi près de 2 milliards de dollars dans les services aux Autochtones et plus de 200 millions dans les Relations Couronne-Autochtones.

Le chef de l’opposition, Pierre Poilievre, l’a accusé d’être trop dépensier et de faire «profiter aux banquiers».

Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, l’a pour sa part tancé de se faire de l’argent «sur le dos des Québécois» et de donner aux entreprises pétrolières du pays.

«Ce sont les banquiers qui en profitent. Les Canadiens devront dépenser 55 millions $ sur l’intérêt des dépenses nationales. […], pourquoi le premier ministre peut-il diriger l’argent de la santé pour dépenser plus pour les banquiers?», a-t-il déclaré.

À lire aussi : Budget fédéral 2025 : rien pour la francophonie

Nouveauté : Le premier ministre Carney a annoncé en octobre qu’il changeait le cycle budgétaire, précédemment dévoilé au printemps, pour le déplacer à l’automne. Il a aussi fait en sorte de séparer les dépenses courantes des investissements, une manière de rompre clairement avec les manières de faire de ses prédécesseurs.

À lire aussi : Budget 2025 : justifier le déficit par les investissements

Cette semaine, le sénateur conservateur Leo Housakos a déposé un projet de loi visant à déterminer des peines plus sévères pour les personnes qui détiennent des images pédopornographiques. Il souhaite notamment invoquer la clause dérogatoire pour cela.

Ce projet de loi fait suite à la décision de la Cour suprême, la semaine dernière, d’invalider les peines minimales (un an) pour détention d’images pédopornographiques.

Les utilisateurs de matériel pédopornographique doivent purger une peine de prison obligatoire.

— Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) October 31, 2025

La décision rendue aujourd’hui par la Cour suprême est inacceptable.

Les conservateurs s’engagent à utiliser la clause dérogatoire pour protéger nos enfants et imposer des peines de…

Leo Housakos, le chef de l’opposition au Sénat, a déposé le projet de loi S-240 pour demander l’utilisation de la clause dérogatoire après que la Cour suprême a révoqué les peines minimales pour les détenteurs de pornographie juvénile.

Le contexte : La Cour suprême du Canada a invalidé, par une décision partagée, la peine minimale d’un an de prison pour possession ou accès à de la pornographie juvénile, jugeant qu’elle contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés en pouvant constituer une peine cruelle et inusitée.

Cinq juges contre quatre ont estimé qu’une telle peine peut être exagérément disproportionnée dans certains cas, comme celui d’un jeune de 18 ans recevant une image intime non sollicitée de sa conjointe mineure, et qu’il faut laisser aux juges la possibilité d’imposer des sanctions moins sévères.

Cette décision confirme un arrêt de la Cour d’appel du Québec, rendue dans le dossier d’un ex-militaire.

Réactions politiques : Après avoir été accusé d’être inactif sur ce dossier par Pierre Poilievre mercredi lors de la période de questions, le premier ministre Carney a rétorqué gravement :«Je me joins à tous les députés de cette Chambre pour condamner de tels actes. […] On présentera des mesures législatives pour pénaliser ceux qui sont responsables.»

Aux côtés de la sénatrice Mary Coyle, l’Assemblée canadienne de la jeunesse sur le climat (ACJC) a établi sept recommandations à l’adresse des parlementaires dans leur dernier rapport, après des consultations de 33 jeunes tirés au sort pour débattre et dégager des priorités.

Ils espèrent que cela débouche sur un projet de loi.

Les sept recommandations sont :

«On doit agir sur tous les systèmes qui ont une incidence et proposer des solutions. On veut que les journalistes diffusent le rapport. On veut que les parlementaires prennent des mesures à la lecture du rapport. […] On veut qu’ils comprennent que (les changements climatiques) ont des répercussions sur les générations à venir», a affirmé l’un des membres de l’assemblée, en conférence de presse jeudi.

Les superlatifs ne manquaient pas, à un tel point qu’il a aussi dû modérer les attentes. Il nous prévenait donc qu’il n’y aurait toutefois pas de grandes surprises.

Le ministre avait raison. Il y a très peu de surprise dans ce budget. Beaucoup de mesures qui y sont présentées avaient déjà été annoncées, comme la baisse d’impôt pour les particuliers, le programme Maisons Canada et les investissements substantiels en défense.

Les nouvelles initiatives, car il y en a quand même, s’inscrivent dans la continuité des déclarations faites par le premier ministre depuis qu’il est devenu chef du Parti libéral. Le gouvernement annonce de nouvelles sommes pour trois grands secteurs qu’il semble chérir : le logement, les infrastructures et la défense.

Le budget présente aussi des mesures pour encourager les entreprises privées canadiennes à diversifier leur marché et à être plus compétitives et plus productives. On apprend toutefois qu’il privilégie les incitatifs fiscaux pour y parvenir.

Le gouvernement va récompenser les entreprises qui adoptent certains comportements, comme investir rapidement pour augmenter leur capacité de production. Celles qui le feront paieront moins d’impôt.

On élimine aussi certaines failles qui permettaient à des entreprises de se soustraire à l’impôt canadien.

Le budget met aussi l’accent sur les minéraux critiques et les infrastructures de transport. Encore une fois, rien de bien nouveau.

On se doutait que le gouvernement n’allait pas proposer d’ambitieux programmes environnementaux. Le budget le confirme.

À lire aussi : Budget fédéral 2025 : rien pour la francophonie

Si on analyse le budget en fonction de son impact sur différentes générations, oui, on peut affirmer qu’il s’agit d’un budget générationnel. Les dépenses prévues aideront surtout les futures générations.

Le nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes, par exemple, doté d’un budget de 51 milliards de dollars pour les 10 prochaines années, permettra de financer de nombreux projets qui auront une longue durée de vie. Comme des installations portuaires, des routes, des parcs, des centres communautaires et sportifs, etc.

Mais ce seront aussi les générations futures qui paieront la note. La plupart des projets seront financés par des emprunts. Les contribuables de demain devront donc payer les intérêts sur la dette et, le cas échéant, rembourser cette dette ou encore la refinancer.

Par contre, il ne s’agit pas d’un budget «transformationnel». On ne change ni la structure industrielle du pays ni le rôle du gouvernement fédéral dans l’économie canadienne.

Son principal objectif est de créer un environnement propice au développement des affaires par le biais de la fiscalité. Pour le gouvernement, le Canada doit devenir un pays plus attrayant pour faire des affaires que les autres pays.

Pour atteindre ce but, le premier ministre Carney ne propose que des mesures qui ont déjà été utilisées par le passé. On diminue les impôts – par le biais de crédits d’impôt – pour encourager les entreprises à produire plus et mieux et ainsi créer des emplois et de la richesse.

En fait, le budget de Mark Carney ressemble beaucoup aux budgets qu’avaient présentés avant lui Stephen Harper, Jean Chrétien ou Brian Mulroney.

Ces autres budgets avaient-ils réussi à transformer l’économie canadienne? Tous ces premiers ministres avaient l’ambition de le faire, mais peu ont réussi. Notre économie a été de tout temps et est encore de nos jours une économie très dépendante des marchés étrangers, surtout des États-Unis.

À lire aussi : Budget fédéral 2025 : réactions partagées chez les francophones

Lisez notre infolettre

les mercredis et samedis

Après avoir lu le budget du gouvernement Carney, on reste sur notre faim. Le premier ministre nous avait promis beaucoup de choses en campagne électorale. Il nous promettait notamment une nouvelle ère de prospérité économique inédite. Bref, un vaste plan «transformationnel».

Cependant, on ne voit aucun signe suggérant que le gouvernement envisage sérieusement cette transformation.

Pourtant, une telle transformation serait possible. Ne pourrait-on pas, par exemple, mettre la lutte aux changements climatiques au cœur de nos priorités? En conciliant à la fois la protection de l’environnement, les énergies vertes et la croissance économique?

Mark Carney a été l’émissaire spécial du secrétaire général des Nations unies pour le financement de l’action climatique. On sait qu’il connait très bien ce dossier et aurait des suggestions à faire à ce sujet.

Cette transformation pourrait aussi être industrielle. Pourquoi ne pas créer une ou quelques industries proprement canadiennes?

Dans sa plateforme de 2025, le Parti libéral s’engageait notamment à bâtir un réseau de construction automobile «100 % canadien». Pourquoi alors ne pas proposer un plan détaillé pour mettre en œuvre ce réseau, sachant dans quelle position difficile se trouve actuellement l’industrie canadienne?

On pourrait aussi s’attaquer à la transformation de nos ressources naturelles. Nous n’en transformons qu’une très faible proportion en produits de consommation et en produits industriels ici au pays. Le temps n’est-il pas venu de changer nos façons de faire et ainsi créer un marché qui dépendrait moins des exportations de matières premières?

Bref, plusieurs pistes auraient pu être explorées.

Avec son premier budget, le premier ministre Carney avait l’occasion de démontrer à la population canadienne qu’il arrivait avec de nouvelles idées, ambitieuses et… transformatrices. C’est certainement ce que les Canadiens et Canadiennes espéraient.

Ce n’est malheureusement pas ce qu’ils et elles ont eu.

À lire aussi : Budget 2025 : justifier le déficit par les investissements

La présidente de la FCFA, Liane Roy, déplore des cibles en immigration francophone inférieures à celles promises par Mark Carney lorsqu’il était en campagne électorale au printemps dernier.

La présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), Liane Roy, a une vision acerbe du budget : «Il y a de bonnes annonces pour l’augmentation de la petite enfance, l’augmentation en santé. Mais il n’y a rien qui nous dit que les communautés francophones et acadienne, ou Monsieur et Madame Tout-le-Monde vont avoir des services en français avec ça.»

Elle se dit néanmoins heureuse pour le maintien des programmes culturels et du financement pour la Fête nationale de l’Acadie.

Un mystère demeure cependant pour elle : «Dans les investissements faits dans ce budget, va-t-il y avoir une lentille francophone?»

À lire aussi : Budget fédéral 2025 : rien pour la francophonie

La promesse brisée du gouvernement Carney : l’immigration francophone

En revanche, Liane Roy voit trop peu de détail à propos de l’immigration francophone. À part un de taille : les cibles promises par Mark Carney en campagne électorale visaient 12 % de résidents permanents francophones d’ici 2029. Le budget annonce seulement 10,5 % en 2028.

Selon elle, la cible de 12 % d’immigration serait protégée, mais la présidente de la FCFA n’en sait pas plus et préfère se fier à ce qui est rédigé dans le budget.

«Ça fait depuis septembre qu’on se demande si on va avoir des clarifications sur la façon dont on va se rendre au 12 %.»

Éducation : pas d’investissement dans la dualité linguistique

En revanche, le milieu de l’éducation en français, notamment comme langue seconde, déplore par la voix de la présidente de Canadiens parents for french (CPF), Kate Ashley, par communiqué, que «le budget 2025 représente une occasion manquée de renforcer la souveraineté du Canada en investissant véritablement dans notre identité bilingue».

Parmi les mesures concrètes demandées par la CPF pour soutenir l’enseignement dans la langue seconde, l’une des priorités est de rendre permanentes les augmentations de financement prévues dans le Plan d’action pour les langues officielles (notamment les 80 millions de dollars par année pour le postsecondaire promis par l’ex-gouvernement Trudeau).

La CPF souhaite aussi voir le fédéral augmenter les transferts fédéraux pour l’enseignement de la langue seconde, avec des «mécanismes clairs de reddition de comptes et de transparence».

L’économie francophone à valoriser

Le RDÉE Canada partage l’inquiétude de la FCFA concernant les compressions de 2 milliards de dollars observées au sein des ministères d’Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada ainsi que d’Emploi et Développement social, notamment en lien avec la «réorientation des programmes», selon leur communiqué.

«Nous comprenons la nécessité d’un examen des dépenses publiques, mais il faudra s’assurer que les programmes contribuant directement à la vitalité économique des communautés francophones et acadienne en situation minoritaire continuent d’être appuyés», souligne Yan Plante, président-directeur général du RDÉE Canada.

Le RDÉE applaudit la stratégie de diversification du commerce dans le budget, même si pour l’organisme, c’est le commerce interprovincial qui prime sur les marchés internationaux.

«Les 116 000 entreprises francophones et acadiennes en situation minoritaire forment à elles seules un corridor économique d’un océan à l’autre, capable de stimuler les échanges et de renforcer la productivité», peut-on lire dans le communiqué.

Les investissements pour construire des logements abordables et la création du Fonds d’infrastructure pour l’Arctique sont des annonces de bon augure, indique encore le RDÉE, de même que les mesures liées à la vie abordable, que le RDÉE avait déjà présenté comme une priorité

Soukaina Boutiyeb répète au ministère de Femmes et Égalité des genres que les femmes francophones ne sont «pas un groupe homogène» et qu’il faut un financement structurel et permanent pour aider des femmes en situation d’urgence.

Un peu de sécurité pour les femmes

Il manque des détails, soupire de son côté la présidente de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC), Soukaina Boutiyeb, qui affirme : «On est passées d’une coupe de 80 % de financement au ministère Femmes et Égalité des genres à un revirement de bord».

En effet, le gouvernement fédéral a annoncé une semaine avant le budget plus de 660 millions de dollars sur cinq ans pour honorer une série de champs de bataille, comme la lutte contre la violence basée sur le genre.

Pour justifier les besoins de financements stables et durables, Soukaina Boutiyeb prend l’exemple d’une femme victime de violence conjugale.

«Les ressources sont souvent insuffisantes», affirme-t-elle, en indiquant que certaines maisons de transition ne comptent que quelques appartements et peinent même à entretenir leurs bâtiments.

Du côté de la culture francophone, la Fédération de la culture canadienne-française (FCCF) salue la reconduction des aides au secteur artistique et les nouveaux fonds accordés à l’Office national du film, ainsi que l’augmentation de 150 millions de dollars au budget de Radio-Canada/CBC et l’instauration d’un droit de suite pour les artistes.

Elle demeure toutefois préoccupée par le faible financement de 6 millions de dollars accordée au Conseil des arts du Canada sur les 140 millions demandés et affirme qu’elle aussi restera vigilante quant aux compressions budgétaires.

Le Budget 2025 : Un Canada fort entend modifier «la façon dont le gouvernement fonctionne», peut-on y lire. Il insiste sur la hausse des investissements en capital, qui devraient passer de 32,2 milliards de dollars en 2024-2025 à 60 milliards en 2029-2030. Cette catégorie inclut les infrastructures, la productivité et la compétitivité, la défense et la sécurité ainsi que les logements.

Selon Mario Seccareccia, très peu de pays séparent les investissements des dépenses dans leur budget. «Mais je crois que de plus en plus vont en faire. Ça devient un peu plus à la mode.»

Habituellement, ce qui est considéré comme un investissement est inclus dans le budget avec tout le reste, contribuant au déficit de la même manière que les autres dépenses. Or, le budget du ministre François-Philippe Champagne fait une distinction entre les investissements et les dépenses de fonctionnement du gouvernement – comme les salaires des fonctionnaires et les programmes sociaux.

Ce que le gouvernement tente de démontrer avec cette séparation, avance le professeur émérite d’économie à l’Université d’Ottawa Mario Seccareccia, c’est «qu’il faut absolument réduire les dépenses d’opération afin de pouvoir permettre ces investissements». «Donc, il faut un peu se serrer la ceinture, pour obtenir à plus long terme une belle croissance.»

Il compare cette segmentation à une famille qui s’endette pour acheter une maison.

À lire aussi : Budget fédéral 2025 : rien pour la francophonie

La grande question, c’est est-ce qu’on doit couper dans les épiceries pour acheter une maison? Et le gouvernement, dans sa philosophie ici, dit oui.

Une conclusion avec laquelle Mario Seccareccia n’est pas d’accord lorsqu’il est question d’un pays, surtout en raison de la santé économique du Canada comparée aux autres pays du G7.

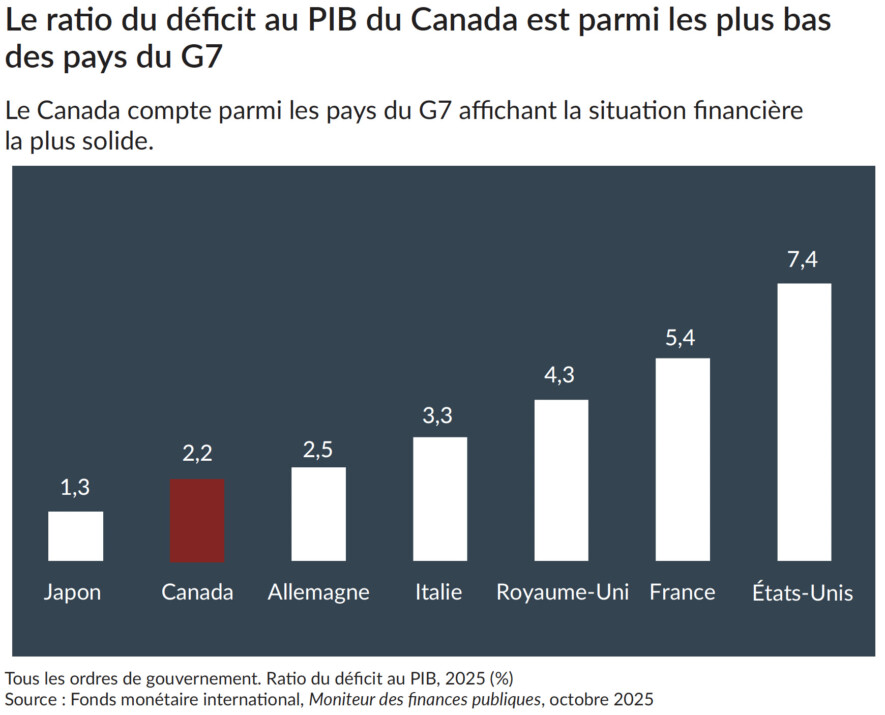

Le ratio du déficit par rapport au produit intérieur brut (PIB) est vu, par certains économistes, comme une mesure plus juste de la santé économique d’un pays; plutôt que le déficit ou la dette en nombres absolus.

Or, le budget fédéral estime le déficit pour 2025-2026 à 78,3 milliards de dollars, soit 2,5 % du PIB. Il s’agit du deuxième plus bas ratio des pays du G7. Le gouvernement compte diminuer le déficit à 56,6 milliards en 2029-2030.

Le ratio de la dette par rapport au PIB se maintiendrait autour de 43 % au cours des prochaines années, selon les prévisions du gouvernement.

«Le ratio d’endettement, s’il n’explose pas dans le sens que ça augmente beaucoup, ça n’effraie personne», lance le professeur. En comparaison, la dette du Japon représentait 236 % de son PIB en 2024.

«Je pense qu’on devrait laisser tomber cet aspect d’austérité, selon moi. Parce que dans le contexte actuel où on semble se diriger vers une récession, on n’est pas sortie du bois avec ça.» Mario Seccareccia est cependant conscient que les dettes élevées font peur aux citoyens.

À lire aussi : Budget fédéral : Le mot «austérité» a été prononcé (Chronique)

Pour réduire ses dépenses de fonctionnement, le gouvernement du premier ministre Mark Carney utilise deux principales avenues. La première est une diminution des dépenses de 15 % dans plusieurs ministères. La deuxième, une réduction d’environ 10 % du nombre de fonctionnaires.

Il souhaite passer de 368 000 à 330 000 fonctionnaires d’ici 2029. Un objectif qui serait atteint à travers des retraites anticipées et un ralentissement des embauches.

Mario Seccareccia est du même avis que le Centre canadien de politiques alternatives : cette diminution des effectifs se fera davantage sentir à Ottawa, où plus de 20 000 fonctionnaires pourraient quitter ou perdre leur emploi.

La décision du gouvernement Carney de se concentrer «sur ce que l’on peut mieux contrôler» est importante pour attirer les investissements privés, selon Mario Seccareccia. «Dans un climat d’incertitude comme ce que nous vivons aujourd’hui, ça aura un effet sur les investissements privés, c’est certain.»

La question est de savoir si l’effet sera aussi important que ce que le gouvernement souhaite. Les investissements et les crédits d’impôt peuvent avoir un effet, mais l’incertitude économique créée par le président des États-Unis peut faire dérailler les prévisions canadiennes.

Les dépenses en infrastructures sont importantes pour un pays, souligne le professeur d’économie à la retraite, car c’est en partie ce qui définit une nation. «Si vous voyagez un peu, vous serez frappé par le capital public. Ces infrastructures que nous n’avons pas ou que nous avons et eux n’ont pas.»

Le budget 2025 prévoit un déficit total de 78 milliards de dollars en 2025, une nette hausse comparée à l’an dernier.

Avec les informations de Julien Cayouette et Camille Langlade

Le gouvernement du Canada se concentre désormais sur la réduction des couts et exige des économies de 60 milliards de dollars sur cinq ans à travers ses 27 ministères, à la suite de l’examen exhaustif des dépenses engagées par chacun d’entre eux.

Le déficit projeté pour 2025-2026 est de 78,3 milliards de dollars, soit 2,5 % du produit intérieur brut (PIB). Ce serait le deuxième plus bas ratio des pays du G7.

Le déficit béant a été justifié par le ministre des Finances, François-Philippe Champagne : «Si vous entendez le Fonds monétaire international (FMI), il y a deux économies dans le monde qui peuvent faire des investissements générationnels, car on a la capacité fiscale de le faire.» Le Canada est l’une d’elles.

Près de 40 000 postes de fonctionnaires sur 368 0000 seront supprimés d’ici 2028-2029. Le gouvernement compte faire tourner le pays avec un total de 330 000 fonctionnaires fédéraux.

Sans précision sur les réductions budgétaires qui pourraient viser les francophones, certaines coupes risquent de les toucher. En premier lieu, le ministère de Patrimoine canadien, qui devra faire des économies de 738 millions de dollars entre 2026 et 2030.

Les conséquences de ces compressions sur les services en français ne sont pas encore connues, ce qui inquiète justement les francophones en situation minoritaire.

Au niveau des points positifs : 4 millions de dollars iront à Patrimoine canadien pour financer la fête nationale des Acadiens et des Acadiennes.

Le gouvernement investit également un total de 150 millions à CBC/Radio-Canada en 2025-2026. Cette enveloppe s’ajoute aux 42 millions déjà annoncés l’an dernier pour 2025, mais il s’agit d’un montant unique, qui ne sera pas renouvelé.

Autre hausse : le Fonds du Canada pour les périodiques bénéficiera de 38,4 millions de dollars répartis de 2026 et 2029.

C’est une augmentation notable comparée au dernier budget, qui prévoyait le versement 10 millions de dollars répartis sur trois ans pour soutenir les petits organes de presse et les médias communautaires.

À lire aussi : Le destin des communautés de langue officielle est lié à leurs médias (Éditorial)

Du côté des points négatifs, les créateurs canadiens devront attendre 2026-2027 pour se partager un financement de 402 millions de dollars répartis entre sept agences ou programmes, dont :

Il n’y a pas non plus de garanties d’investissements nouveaux pour financer les organismes francophones en situation linguistique minoritaire.

L’autre réduction qui pourrait aussi affecter les immigrants francophones est celle qui enlève 2 milliards de dollars à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Cette réduction cible également les fonctionnaires, plus particulièrement les postes de direction de ce ministère.

Le gouvernement révise très légèrement ses cibles d’immigration francophone à l’extérieur du Québec : 9 % en 2026, 9,5 % en 2027 et 10,5 % en 2028.

Ces proportions sont comparables à celles annoncées en octobre 2024 par le gouvernement de Justin Trudeau, qui prévoyait une baisse du nombre de résidents permanents, mais une hausse des cibles francophones à 8,5 % en 2025, 9,5 % en 2026 et 10 % en 2027.

En campagne électorale, le Parti libéral a promis d’atteindre 12 % d’immigration francophone d’ici 2029. Une cible demandée par la Fédération des communautés francophones et acadienne.

Le Canada prévoit au total accueillir jusqu’à 395 000 résidentes et résidents permanents en 2025. Contrairement aux projections présentées en octobre 2024, cette cible reste stable pour les prochaines années, avec une moyenne de 380 000 admissions par an. Justin Trudeau avait annoncé un seuil de 365 000 pour 2027.

Le gouvernement compte admettre 385 000 résidents et résidentes temporaires en 2026, puis 370 000 les années suivantes. Cette prévision inclut les étudiants étrangers, dont le nombre est estimé à 155 000 en 2026 puis 150 000 par la suite.

En 2023, près de 765 000 travailleurs temporaires et environ 682 000 étudiants étrangers ont été admis. Ottawa avait ensuite réduit à environ 360 000 le nombre de permis d’études délivrés aux étudiants étrangers pour 2024.

Aucune information ne précise dans le budget le nombre de places réservées aux établissements francophones.

À lire aussi : Immigration francophone et poids démographique, une «approche simpliste»

Le Parti libéral de Mark Carney s’était engagé en campagne électorale à créer une bourse pour les étudiants francophones à l’extérieur du Québec. Il n’en est rien dans le budget dévoilé le 4 novembre.

Il n’y a pas non plus de bourses d’études pour les métiers, comme promis par le premier ministre. Cette subvention, qui n’était pas pensée pour les francophones à la base, aurait été la bienvenue, affirmait Simon Thériault, président de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), bien en amont du budget.

Concernant la petite-enfance, les transferts aux provinces pour la garde d’enfants est prolongé et financé à hauteur de 251 millions de dollars en 2027-2028 et 509 millions entre 2028-2029.

Il s’agit d’une légère augmentation de 3 %, annoncée en mars 2025. Mais aucun nouvel investissement ne renforce les places à 10 $ par jour promises par le gouvernement libéral de Justin Trudeau.

À lire aussi : Garderies à 10 $ : des prix en baisse, mais toujours pas assez de places

Sur l’aide financière apportée aux étudiants, près d’un milliard de dollars sera «redirigé», donc coupé, pour s’assurer que cet argent va plutôt aux étudiants à temps plein qui fréquentent des établissements publics à but non lucratif. Une question «d’intégrité», justifie le gouvernement, qui veut éviter que l’argent ne se retrouve dans des établissements qui font déjà de l’argent.

En revanche, Ottawa veut prolonger les augmentations des bourses et prêts d’étude canadiens à hauteur de plus d’un milliard de dollars, ce qui représente en réalité un maintien de ce soutien.

Aucun investissement majeur n’est prévu pour l’éducation postsecondaire francophone.

Le gouvernement compte s’attaquer à la crise du logement au pays en déployant un plan de financement total de 25 milliards de dollars sur cinq ans.

Ce plan, axé sur l’augmentation de l’offre et la réduction des couts, vise à doubler le rythme de construction pour rétablir l’abordabilité des logements au niveau de 2019.

Lancée le 14 septembre 2025, l’agence fédérale Maisons Canada bénéficiera d’un investissement initial de 13 milliards de dollars sur cinq ans afin de construire et financer des logements abordables, notamment pour les ménages à faible revenu, et de lutter contre l’itinérance.

Pour alléger le fardeau des acheteurs et des promoteurs, le fédéral confirme l’élimination de la taxe sur les produits et services (TPS) pour l’achat d’une première habitation neuve. Il entend aussi éliminer la taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU) à compter de l’année civile 2025.

Des investissements sont aussi prévus pour les logements et les infrastructures autochtones, incluant 2,3 milliards de dollars pour le renouvèlement du Programme amélioré pour l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées des Premières Nations.

À lire aussi : L’eau au Canada : une ressource abondante, mais sous pression

Le programme de microsubventions FrancoZone était déjà proposé depuis dix ans aux organismes membres de l’AFFC; il est désormais ouvert à un plus large public.

Soukaina Boutiyeb rappelle que les femmes francophones jouent un rôle clé dans la transmission du français, notamment au sein des familles exogames.

«Pour la première fois, c’est un projet qui va être accessible à tout le monde : à toute institution francophone ou organisme sans but lucratif», annonce la directrice générale de l’AFFC, Soukaina Boutiyeb, en entrevue avec Francopresse.

Les écoles et les universités sont par exemple admissibles. La microsubvention est de 1500 $ par projet.

«L’objectif, c’est vraiment de créer des espaces francophones qui sont portés par les femmes», souligne-t-elle. Des femmes qui exercent un rôle de leadeurship ou d’influence au sein de leur communauté : mères, proches aidantes, éducatrices, responsables communautaires, entrepreneures, militantes, bénévoles engagées, conférencières, spécialistes dans leur domaine, etc.

À lire aussi : Le prix de l’entrepreneuriat au féminin en milieu minoritaire

Au cours des dix dernières années, FrancoZone a par exemple permis aux organismes bénéficiaires de mettre en place des ateliers intergénérationnels, des formations destinées aux mères, des journées de famille, des lectures familiales, des cercles de parole ou encore des cafés-rencontres, énumère Soukaina Boutiyeb.

«Les femmes jouent vraiment un rôle essentiel dans cette transmission de la langue et de la culture», insiste la responsable.

Selon un rapport du Commissariat aux langues officielles, le taux de transmission du français dans les familles exogames dont la mère est francophone est passé de 23 % en 1991 à près de 39 % en 2011. Sur la même période, ce taux est passé de 10 % à 19 % lorsque le père est francophone.

On est dans une situation où le poids démographique dans certaines communautés recule. Donc c’est encore plus important que des projets comme ceux-ci voient le jour.

Les organismes intéressés sont invités à déposer leur proposition avant le 25 novembre 2025 à 16 h (HE), par le formulaire disponible sur francozone.ca, où se trouvent également les lignes directrices ainsi que les critères d’admissibilité du programme.

Les microsubventions seront offertes jusqu’en mars 2027 et devraient soutenir 160 projets locaux d’un bout à l’autre du pays. Chaque organisme peut soumettre plusieurs projets distincts pour l’analyse annuelle.

Les personnes souhaitant assister à une séance d’information virtuelle sur le programme sont invitées à signifier leur intérêt à l’adresse suivante : [email protected].

Les projets seront évalués par «un jury externe composé de femmes canadiennes de divers horizons, autant géographiques qu’en expertises», ajoute Soukaina Boutiyeb.

Depuis 2019, une loi canadienne interdit de garder des baleines et des dauphins en captivité pour le divertissement. Ça signifie quoi? Terminés, les spectacles d’orques et de dauphins, par exemple. Le parc Marineland a fermé ses portes en 2024. Mais 30 bélugas continuent d’y vivre.

Récemment, Marineland a dit qu’il n’avait plus assez de sous pour bien s’en occuper. Il a voulu envoyer ses 30 derniers bélugas dans un parc en Chine. Mais le gouvernement canadien a refusé.

Après ce refus, Marineland a envoyé une lettre à la ministre des Pêches et des Océans du Canada, Joanne Thompson. Dans cette lettre, le parc marin affirmait qu’il n’y avait que deux solutions : trouver une nouvelle maison pour les bélugas, ou les euthanasier. Ça signifie de leur donner la mort, avec une méthode non douloureuse.

Pour éviter d’en arriver là, Marineland a demandé au gouvernement de lui envoyer de l’argent en urgence, avant le 7 octobre. Sans cet argent, le parc serait forcé de tuer ses bélugas. Le gouvernement a de nouveau refusé.

Regarde le calendrier : le 7 octobre est passé. Mais je te rassure : les bélugas sont toujours vivants. Marineland n’a pas mis sa menace à exécution. Mais beaucoup de Canadiens et de groupes de défense des droits des animaux trouvent son comportement scandaleux.

Selon l’organisme Animal Justice, il est impensable d’euthanasier 30 bélugas. Pour sa directrice, Camille Labchuk, Marineland n’a que lui-même à blâmer. Le parc aurait dû prévoir de l’argent pour s’occuper des bélugas.

Un sanctuaire de baleines, situé en Nouvelle-Écosse, a été considéré pour accueillir les bélugas. C’est un endroit plus naturel où ils pourraient nager librement.

Mais c’est au tour de Marineland de refuser, sous prétexte que l’eau y est trop polluée. Le parc ajoute que le sanctuaire aurait aussi besoin de modifications : il ne serait pas capable d’accueillir 30 bélugas demain matin.

Le problème n’est donc pas encore réglé. Mais je te le répète: les bélugas sont toujours en vie, et plein de gens réfléchissent à une solution pour les sauver.