La première stratégie est la création du Consortium national de formation en santé (CNFS) en 2003. Il a été le résultat d’une des recommandations du comité consultatif des communautés francophones en situation minoritaire (CCCFSM), 2001, de Santé Canada. Je vous propose de lire ce document en entier disponible sur le Web et encore très actuel.

À lire : Médecins francophones : chronique d’une pénurie

Je vous présente ici un extrait qui mérite votre attention. «Pour étudier en français dans l’une ou l’autre des disciplines universitaires en santé, les membres des communautés francophones en situation minoritaire doivent souvent se rendre dans une autre ville ou province où est dispensée la formation. Une fois déracinés, peu d’entre eux reviennent dans leur communauté pour exercer leur nouvelle profession. L’autre solution qui s’offre aux francophones en situation minoritaire est d’aller étudier en santé dans l’établissement anglophone le plus près de chez eux. Toutefois, il est rare que, une fois diplômés, ceux-ci exercent leur profession en français et, encore plus rare, qu’ils reviennent dans leur communauté pour y travailler. Des études de l’OMS et de l’Organisation mondiale des collèges nationaux, académies et associations académiques des généralistes et des médecins de famille (WONCA) de même que l’expérience du Partenariat Acadie-Université de Sherbrooke démontrent qu’il y a deux critères de succès pour le recrutement et la rétention des professionnels de la santé, soit la région d’origine du candidat et l’exposition du candidat à son milieu d’origine le plus tôt possible et le plus souvent et longtemps possible au cours de sa formation. Aussi importe-t-il de renforcer la formation des étudiants en français aussi près que possible de leur milieu d’origine, de sorte qu’ils puissent ensuite exercer leur profession dans leur communauté et dans leur langue.»

Les retombées de la création du Consortium national de formation en santé qui regroupe les universités et collèges francophones en milieu minoritaire sont importantes. Le CNFS a augmenté le nombre de professionnels en santé francophones à l’échelle nationale. Le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, né de la contribution financière du CNFS (financé via le Programme des langues officielles du Canada) et du gouvernement du Nouveau-Brunswick s’illustre à l’échelle nationale et internationale par le haut taux de rétention de ses finissantes et finissants dans la province du Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

À lire : Depuis 15 ans, l’Acadie du Nouveau-Brunswick forme ses propres médecins

Un groupe qui est demeuré initialement dans l’oubli est les étudiantes et étudiants francophones qui ont choisi d’être formés dans les professions de santé dans les universités près de leur communauté d’origine et qui offrent des formations uniquement en anglais. Ces institutions anglophones évidemment ne font pas partie du CNFS. Une deuxième stratégie fut donc mise en action.

C’est alors qu’en 2014, un comité de travail de l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) que j’ai eu l’honneur de présider a présenté un projet pour cibler les étudiantes et étudiants francophones et francophiles dans les facultés de médecine anglophones du Canada. Le projet intitulé «Franco Doc» de l’AFMC a obtenu son financement du Programme des langues officielles du Canada via Santé Canada. Ses objectifs étaient de collaborer avec les facultés anglophones afin : 1 – d’identifier le nombre d’étudiantes et étudiants francophones et francophiles en médecine; 2 – d’identifier leurs besoins de formation en français; 3 – d’offrir des activités de formations complémentaires en français alignées avec les objectifs pédagogiques de leur faculté.

Le projet a été financé à deux reprises pour une période de cinq ans. Les résultats ont été étonnants. Le projet Franco Doc I et II a réussi à identifier une présence en tout temps d’environ 375 étudiantes et étudiants francophones et francophiles dans les facultés de médecine et des sciences de la santé anglophones du Canada. Ceci représente une cohorte francophone équivalente à une faculté de médecine entière. Les étudiantes et étudiants en question ont démontré un fort intérêt de parfaire leurs connaissances et compétences cliniques en français, en particulier en ce qui a trait à la terminologie médicale, et de mieux connaitre les besoins des communautés francophones en situation minoritaire. Plusieurs activités de formation en français ont été mises en place telle que la traduction de modules de formation, des simulations cliniques en français et j’en passe. Cette mobilisation des facultés de médecine autour de l’importance des services de santé en français a permis de tisser des liens avec la Société Santé en français (SSF) et ses réseaux au Canada. L’Association des facultés de médecine du Canada, grâce à son projet Franco Doc, a mis en place des stratégies prometteuses pour l’amélioration de l’intégration des ressources humaines en santé en français.

À lire : Pénurie de médecins francophones : un mal incurable?

Malheureusement depuis 2019, le manque de financement adéquat, l’absence d’une équipe de gestion et de coordination dédiée au projet, le plan d’action de Franco Doc et ses activités ont été grandement réduits. Deux ressources humaines dédiées à ce projet en collaboration avec l’AFMC et la SSF permettraient de réactiver le plan d’actions qui avaient fait preuve d’un énorme succès. Les étudiantes et étudiants francophones et francophiles dans les facultés de médecine avaient clairement exprimé dans la démarche initiale du projet «parce que nous avons choisi de se former près de chez nous en anglais, notre communauté nous oublie».

Je souhaite que les partenaires puissent trouver du financement et les moyens de revigorer cette initiative d’envergure au niveau des facultés de médecine anglophones. La SSF via sa démarche Franco Santé a amorcé l’identification d’étudiantes et étudiants dans les autres disciplines de la santé un peu à l’image de Franco Doc.

Des solutions qui ont fait preuve de succès existent. Il suffit de les réactiver.

Dr. Aurel Schofield, C.M.,CCMF, FCMF

Fondateur et ancien directeur

Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick

Professeur titulaire (retiré), Université de Sherbrooke

Dieppe, N.-B.

En campagne électorale, tous les moyens sont bons pour amadouer les électeurs. L’élection fédérale du printemps n’a pas fait exception.

Prenez en exemple Mark Carney. Le candidat libéral est un partisan des Oilers d’Edmonton. Et pourtant, ça ne l’a pas empêché d’enfiler un chandail des Canadiens de Montréal lors d’un rassemblement politique à Laval, au Québec, le 22 avril. Inutile de dire qu’arborer les couleurs du Tricolore ne peut pas faire de mal en terre québécoise.

Ingénieuse, son équipe de campagne avait aussi fait la promotion de son champion quelques jours plus tôt en copiant une affiche à l’effigie de la recrue des Canadiens, Ivan Demidov (avec le slogan : «Là pour les Canadiens»), et en la placardant devant le Centre Bell, à Montréal.

Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, a lui aussi revêtu la tenue mythique du CH (sigle de l’équipe des Canadiens), même si, en regard de son positionnement politique, cette appropriation est moins contestable.

Ces moments insolites prêtent à sourire. Mais ils soulèvent un problème : ce sont à peu près les seuls moments où les sports se sont immiscés dans la campagne électorale.

Et ça, ça fait moins rire.

En tant que journaliste, j’ai suivi de près la campagne. Une seule proposition m’a semblé suffisamment publicisée pour arriver aux oreilles de la majorité des électeurs et électrices : celle de Mark Carney de rendre l’entrée des parcs nationaux gratuite, une mesure qui entrera en vigueur le vendredi 20 juin.

Dans son blogue «Sport for Social Impact», David Thibodeau a rigoureusement épluché les plateformes des partis et a dressé la liste de leurs propositions en termes de sport, de loisirs, d’activité physique et d’environnements actifs. Jetez-y un coup d’œil, je vous promets que ce ne sera pas long.

De cette liste réduite à peau de chagrin, il en tire notamment cette conclusion : «La plupart des partis n’ont même pas mentionné l’activité physique dans leur programme».

Les propos de la journaliste de CBS Sport, Karissa Donkin, confirment cet état des lieux. «Aucun parti ne m’a répondu lorsque je leur ai demandé ce qu’ils comptaient faire pour le sport. Mais il y a beaucoup d’enjeux.»

Des enjeux de santé publique d’ailleurs. Il est étonnant de voir qu’en 2025, avec toutes les études scientifiques et les recommandations claires de l’Organisation mondiale de la santé, la pratique sportive ne fait pas davantage partie des politiques de santé publique.

Pour le sport professionnel, nada. Pourtant, à la fin des Jeux olympiques de Paris, le PDG et secrétaire général du Comité olympique canadien (COC), David Shoemaker, avait tiré la sonnette d’alarme, considérant que les athlètes ne pourraient pas développer tout leur potentiel sans fonds supplémentaires de la part d’Ottawa.

Cela fait 20 ans que les sommes allouées aux fédérations sportives n’ont pas augmenté, malgré la hausse du cout de la vie. C’est pourquoi le COC demande 144 millions de dollars supplémentaires.

Le Canada va-t-il être capable de former les Summer McIntosh, Sidney Crosby ou Shai Gilgeous-Alexander de demain?

Après une campagne si avare en promesses sportives, l’absence d’un ministre dédié au sport dans le cabinet de Mark Carney n’est pas étonnante.

Le portefeuille est confié au secrétaire d’État Adam van Koeverden – ancien médaillé d’or olympique en kayak –, qui est rattaché à Steven Guilbeault, ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. Pas simple de s’y retrouver.

Au moins, le gouvernement fédéral avait lancé, en décembre 2023, la Commission sur l’avenir du sport au Canada, qui a pour objectif de rendre le système sportif canadien plus sécuritaire. Cette vaste consultation n’a pas été oubliée.

En mars dernier, Steven Guilbeault a annoncé que la mission de consultation serait prolongée jusqu’au 31 mars 2026.

Veiller à ce que le système sportif canadien offre un cadre bienveillant et sécuritaire est essentiel. Mais est-ce suffisant pour encourager la pratique et former les champions de demain? On peut en douter.

Rappelons aussi que le Canada s’apprête à coorganiser, dans exactement un an, l’évènement sportif majeur de l’année 2026 : la Coupe du monde de soccer, et cela passe relativement inaperçu.

Le gros problème du sport dans les sphères politiques – et c’est aussi valable pour la culture par exemple –, c’est qu’il y a toujours un sujet plus urgent. Donald Trump, guerre commerciale, crise du logement, immigration, feux de forêt… Il y aura toujours quelque chose de prioritaire – et à juste titre.

Mais pourquoi ne pas penser le sport comme une piste de solution à certains défis qu’affronte le Canada?

On l’a vu récemment avec les attaques portées par Donald Trump contre le Canada : la Confrontation des 4 nations a servi d’exutoire à la population canadienne et la victoire de notre équipe nous a rendus plus fiers que jamais.

«Je pense qu’au moment où notre souveraineté est remise en cause, on peut regarder le sport comme quelque chose qui nous rassemble et nous rappelle ce que nous sommes», a très justement déclaré la journaliste Karissa Donkin.

Le monde politique et ses dirigeants savent se servir du sport quand ils en ont besoin. Il est maintenant temps que la politique serve le sport.

À lire : La religion du soccer cherche encore ses adeptes en Amérique du Nord (chronique)

Pour le premier ministre Mark Carney, la solution passe notamment par la création d’une véritable union économique entre l’ensemble des provinces et territoires. Il l’a dit à de nombreuses reprises : il désire créer une seule économie canadienne au lieu de treize.

S’il n’en tenait qu’à lui, le Canada deviendrait une superpuissance énergétique et la plus forte économie du G7.

Mark Carney voudrait notamment que les provinces abolissent toute entrave à la libre circulation des biens et des personnes à l’intérieur du pays. Rappelons que les provinces peuvent mettre en place de nombreuses règles auxquelles doit se soumettre la très grande majorité des entreprises.

Par ailleurs, les provinces n’ont aucune obligation de consulter les autres provinces dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs propres règles. C’est comme si elles agissaient en États souverains et indépendants.

Voudront-elles se plier aux désirs du premier ministre?

Malgré les grands sourires affichés à la sortie de la rencontre des premiers ministres, rien n’est moins sûr.

Les provinces canadiennes bénéficient d’une très grande liberté d’action et il serait étonnant qu’elles veuillent renoncer à cet avantage. D’ailleurs, elles ont toujours refusé de le faire par le passé.

À lire aussi : Les limites du commerce interprovincial au Canada

L’autonomie des provinces canadiennes a toujours été un sujet d’intenses discussions au pays.

Dès les débuts de la Confédération canadienne, deux visions se sont opposées : l’une voulant un gouvernement central fort et l’autre des provinces autonomes.

Malgré les efforts des partisans de la centralisation, ce sont toujours les provinces qui ont eu le dernier mot.

Il est vrai qu’il y a eu quelques succès pour ceux qui prônent une vision centralisatrice.

Ainsi, l’expansion du chemin de fer vers l’ouest piloté par le gouvernement fédéral à la fin du XIXe siècle a permis l’agrandissement et l’unification du pays. Le gouvernement fédéral est devenu le maitre d’œuvre en matière de transport national.

Par ailleurs, la constitution canadienne a été amendée à quelques reprises afin de transférer certains programmes de compétence provinciale au gouvernement fédéral. C’est ainsi que l’assurance-emploi et les pensions de la Sécurité de la vieillesse relèvent maintenant du gouvernement fédéral.

Puis il y a eu le rapatriement de la Constitution et la promulgation de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982.

À lire aussi : La Constitution de 1982 a transformé le Canada

Mais l’extension des pouvoirs du gouvernement fédéral s’est toujours butée à la volonté d’autonomie des provinces.

La présence du chemin de fer, financé à grands frais par le gouvernement fédéral, a surtout permis aux provinces de s’industrialiser et d’exploiter leurs propres richesses naturelles.

Les pouvoirs constitutionnels accrus du fédéral dans certains domaines n’ont été qu’une toute petite victoire pour un gouvernement qui voulait que les provinces renoncent une fois pour toutes à leur pouvoir de taxation. Il n’y est jamais parvenu.

Le rapatriement de la Constitution en 1982 n’a pu se concrétiser qu’en ajoutant la disposition de dérogation qui permet aux provinces de se soustraire à plusieurs articles de la Charte.

On le voit, des efforts de centralisation du gouvernement fédéral ont bel et bien eu lieu, mais les provinces s’y sont toujours opposées.

Si elles ont parfois accepté de se départir de certaines responsabilités, c’est qu’en général, le gouvernement fédéral payait la note.

C’est dans ce contexte qu’il faut examiner la proposition du premier ministre Carney.

Si l’avenir est garant du passé, le premier ministre Carney se dirige vers un échec, si son intention est de transformer la fédération canadienne.

Les provinces n’ont jamais manifesté une réelle volonté de céder une partie de leur autonomie au profit du gouvernement fédéral. Les circonstances actuelles, bien que sérieuses pour l’avenir économique du pays, ne changeront pas les choses.

Comment alors expliquer la bonne humeur des premiers ministres provinciaux et territoriaux lors de la rencontre de Saskatoon?

Encore une fois, le gouvernement fédéral utilise une tactique qui lui a réussi par le passé : il paiera la note. D’ailleurs, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, n’a-t-il pas dit à la sortie de la rencontre que le premier ministre canadien était le père Noël? Tout le monde aura compris : Mark Carney entend distribuer des cadeaux.

Rappelons qu’en campagne électorale, Mark Carney s’était engagé à investir 150 milliards de dollars supplémentaires pour stimuler et stabiliser l’économie canadienne.

Les provinces et territoires sont bien au courant de cet engagement et veulent obtenir leur part des largesses du gouvernement fédéral.

Par contre, elles n’ont manifesté jusqu’à présent aucune intention de se départir de certaines responsabilités au profit du gouvernement fédéral pour obtenir ces largesses.

Bien au contraire. Les provinces ne sont-elles pas en train d’abolir elles-mêmes les barrières commerciales interprovinciales sans l’aide du gouvernement fédéral?

Pour Mark Carney, le défi consiste donc à transformer la société canadienne sans modifier les droits et responsabilités des provinces.

Dans cette aventure, il risque de se trouver bien seul face aux 13 provinces et territoires qui défendront vigoureusement leur autonomie, malgré les cadeaux que le gouvernement fédéral semble prêt à distribuer.

Geneviève Tellier est professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa. Ses recherches portent sur les politiques budgétaires des gouvernements canadiens. Elle commente régulièrement l’actualité politique et les enjeux liés à la francophonie dans les médias de tout le pays.

Le groupe acadien Les Gars du Nord donne un aperçu de leur énergie sur scène avec Les années tranquilles. Pour paraphraser cette formation de sept musiciens, ce n’est pas si tranquille que ça.

Dès la pièce-titre qui ouvre l’album, le groupe ne cesse de nous faire danser au son des trames country, bretonnes et ragtime. L’autre élément de puissance sur cet album se retrouve dans l’enregistrement des voix. Que ce soit en solo ou en harmonie, celles-ci sont très accrocheuses. Les textes sont le fruit de légendes locales et urbaines, mais aussi d’hommages aux gens côtoyés.

Un exemple d’hommage fort réussi est Le soldat. Les trois chanteurs principaux – Maxime Mcgraw, Wilfred LeBouthillier et Danny Boudreau – livrent l’un des plus beaux textes de l’album sur un air de valse.

Sur un bel air breton, Grand-père Johnny captive tout autant. L’album se termine avec une histoire de route à reprendre en podorythmie, Edgar.

Pour quelques secondes, on croit se retrouver dans l’univers du groupe Suroît. La comparaison est facile et valable, mais Les gars du Nord sont bien plus qu’un hommage à ce groupe acadien légendaire. De plage en plage, leur énergie nous envahit et on se laisse aller aux sons de leur musique et de leurs harmonies vocales. Les années tranquilles est le nec plus ultra pour lancer vos fêtes tout au long de l’année.

À lire : Marc Lalonde : 30 ans à faire rayonner la musique francophone canadienne

L’un des auteurs-compositeurs les plus prolifiques de ces dernières années en Ontario français nous offrait au printemps un 7e album francophone, Salon des refusés. Un propos sur l’art avec un grand A, des initiés aux puristes, des grands tableaux aux plus personnels.

Toujours avec cette musicalité qui lui est propre, Edouard Landry nous fait voguer entre des univers pop, country, folk et rock. Les solos de guitare sonnent vrais et les orchestrations tout autant.

La plume d’Edouard Landry n’a rien perdu de sa vigueur. Elle est toujours aussi franche et directe. L’auteur-compositeur a toujours ce timbre de voix qui nous berce tout au long de l’album.

Il nous offre encore quelques petits bijoux sur ce disque. Le premier, Blues de l’académie, est un country blues captivant sur les soi-disant experts en œuvres d’art qui décident de ce qu’est un bon tableau.

Lettre de rejet est un country folk sur le phénomène de la cassette. La pièce-titre, Salon des refusés, est une autre pièce musicalement puissante. La dernière plage, Les nymphéas, est une trame de piano tout à fait sublime.

Edouard Landry est comme un bon vin, plus le temps passe, plus il nous offre des albums hors du commun. Son dernier album est le fruit d’une musicalité plus intéressante que jamais et sa plume n’a rien perdu de sa fraicheur.

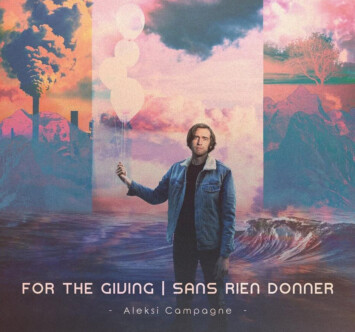

En souvenir, je vous ramène en 2023, où je vous avais présenté Aleksi Campagne, membre de cette famille de musiciens de la formation fransaskoise Hart Rouge. Avec son album For The Giving/Sans rien donner, Aleksi Campagne nous emmenait ailleurs. Un ailleurs très orchestral, plus près de la pop que du folklorique.

Aleksi Campagne est un multiinstrumentiste qui offre un univers urbain riche aux arrangements multiples et surprenants. Chaque instrument, utilisé comme le morceau d’un casse-tête, ajoute une couleur, une émotion. L’artiste présente des textes merveilleux sur l’amour, sa déchéance et sa rupture.

Dès les premières notes de Quand je ferme les yeux, nous sentons que nous pénétrons dans un univers particulier. Il y a de beaux petits bijoux; comme l’oasis folk, La peur s’envolera ou, Rome, un puissant air rock sur l’environnement.

Quand on danse dos à dos est une autre pièce magnifique sur une rupture amoureuse. J’adore aussi le langoureux et savoureux Jazz-Pop Je reviendrai vers toi. Je dois enfin mentionner Vent des prairies, une superbe trame piano-violon, l’un des plus beaux textes de l’album.

L’album double avec dix chansons en version anglaise et française est des plus captivants. Grâce à une voix unique et des orchestrations profondes, la richesse de chaque plage séduit l’auditeur.

Le questionnement sur l’identité collective n’est pas une démarche neutre. Il est le fait d’attachements et d’engagements, d’une vision quant à l’avenir et aux traditions qui doit s’adapter à une réalité qui n’avait pas été envisagée.

Tout à la fois, ce questionnement émerge de contestations et d’un désir de conserver le statuquo qui sert souvent à endiguer les transformations. Il prend ainsi la forme non pas d’un dialogue ni d’une négociation, mais d’une affirmation de soi qui passe par l’imposition de frontières et de limites.

Se demander qui est francophone, c’est se donner la permission d’être le critère de définition du groupe et de poser des conditions aux personnes qui n’en font pas déjà partie – même si elles y participent déjà. Le faire publiquement, c’est contribuer à renforcer ces critères.

Pourtant, la conservation forcée de traditions qui ne contribuent pas à la vie des nouvelles générations est désormais ce qui menace la vitalité des communautés francophones.

Les personnes élues des organismes porte-paroles de la francophonie et de nombreux organismes provinciaux et locaux ont demandé à ce que l’immigration francophone devienne une priorité.

Cette immigration contribue à la vitalité des communautés, à l’offre de services, à une expansion du secteur communautaire, ainsi qu’à une stabilisation démographique.

Puisqu’il existe une longue tradition d’accueil des francophones d’Europe – aussi longue que l’histoire des communautés – il n’aurait pas dû être surprenant que les personnes francophones du reste du monde ne se sentent pas immédiatement incluses dans cet accueil.

Aux quatre coins du pays, de longues consultations et discussions entourant le nom des organismes – discussions souvent échouées puis reprises – ont abouti à plusieurs changements souvent cosmétiques.

Mais l’existence de ces processus est le résultat de résistances aux demandes des membres de la communauté qui ne se reconnaissent pas dans ces organismes. Pourtant, il aurait été relativement aisé de répondre rapidement à ces demandes.

À lire aussi : Immigration francophone : bien s’outiller pour un meilleur accueil (chronique)

Après tout, le terme «francophone» qui est si souvent utilisé décrit déjà les communautés. Le mot a cependant gagné une charge identitaire de plus en raison de changements demandés et de celleux qui les demandent.

Par conséquent, le nom de certains organismes reflète maintenant une acceptation conditionnelle, et à contrecœur, d’une réalité qui était jusque-là niée. Les personnes qui ont demandé ces changements gardent aussi un souvenir amer de ces résistances.

Le terme de «francophone» pose par ailleurs problème en ce qu’il renvoie trop directement à la langue, qui peut avoir été apprise comme une langue additionnelle, et pas assez au groupe ethnoculturel.

Le terme «francophone» ou ses déclinaisons territoriales (de Franco-Ténois·e à Franco-Ontarien·ne, voire Ontarois·e comme calque de Québécois·e) a également remplacé le terme Canadien français·e ailleurs au pays… mais sans remplacer l’idée du Canada français et de son enracinement dans la colonisation du territoire.

Le nationalisme canadien français – qui s’est développé en résistance à l’impérialisme britannique et par la colonisation aux dépens des peuples autochtones – subsiste ainsi dans les communautés francophones.

Si l’on demande où sont les gens qui parlent français, plutôt qu’où sont les francophones, on inclut davantage les écoles d’immersion et les adultes qui apprennent le français.

La reconnaissance du français comme langue officielle et l’exigence d’apprendre le français pour avoir accès à plusieurs postes de la fonction publique ont apporté une légitimité, un attrait, voire un cachet à la langue.

À lire aussi : L’anglais comme langue première : où s’arrête la francophonie? (chronique)

Sauf que l’identité francophone s’est bâtie en opposition aux communautés où la langue anglaise est première.

Ainsi, malgré les tentatives de transformer ce que «francophone» peut signifier et de définir l’appartenance à la francophonie en fonction de la langue et le désir de participer à la communauté où elle est parlée, ces efforts n’ont pas réussi à faire oublier sa définition comme «non anglophone».

Les personnes dont la langue maternelle est l’anglais, voire dont la lignée familiale est liée à l’anglais, sont ainsi souvent vues comme suspectes et tenues à l’écart.

Cette rigidité quant à l’anglais s’explique historiquement, mais non sociologiquement. La tombée des frontières géographiques entre des communautés qui ont toujours été plus que strictement linguistiques et la montée en popularité de l’immersion font que l’identification à une langue principale ne peut avoir de sens pour celleux qui grandissent dans un tel environnement linguistique. De telle sorte que l’obligation de choisir pousse certaines personnes à partir.

À lire aussi : Transformer sa langue et ses habitudes (chronique)

Le nationalisme linguistique pousse à remettre en cause une loyauté qui ne saurait être exigée dans une vie qui est, d’abord et avant tout, communautaire.

Cette suspicion constante a pour effet de détourner nombre de gens d’une vie communautaire qui est trop souvent tendue et source d’interactions épuisantes, voire insultantes.

De surplus, ces actions liées à l’autodéfinition sont contradictoires en ce qu’elles se retournent contre les causes des transformations et les désirs mêmes de grands pans des communautés. Avoir plus de personnes qui parlent le français pour obtenir plus de services, plus de capacité, une plus grande vitalité, est leur objectif. Limiter l’accès à ce cercle ralentit sa croissance.

Or les communautés francophones font face à un phénomène social qui limite leur potentiel de transformation : celui de la sortie. Pourquoi se battre quand on peut simplement quitter les milieux francophones et vivre dans d’autres milieux, avec moins de frictions?

Ces actions de redéfinition des communautés ont été menées de sorte à ne pas bouleverser les relations de pouvoir et de contrôle au sein des communautés. La contradiction principale ici se trouve au niveau du maintien des buts politiques qui sont désormais déphasés quant à la vie politique et culturelle qui peut avoir lieu en français.

Les personnes qui se définissent actuellement comme francophones devront voir par conséquent si elles pourront accélérer un changement de culture politique avant que cette contradiction ne vienne miner leurs efforts de croissance de manière irréversible.

Au début, l’algorithme de TikTok a mené la danse de la recherche.

Lors de la première séance, il a fallu ignorer des vidéos pendant une bonne trentaine de minutes avant de finalement tomber sur une vidéo d’information en français. Il s’agissait de la chaine française Infos Minutes. Radio-Canada est apparue presque tout de suite après.

Après plusieurs séances de furetage sur TikTok, d’autres chaines dites d’information se sont mises à apparaitre de temps à autre. Finalement, la recherche active de comptes a permis de dénicher un peu plus de contenu d’information en français, mais peu d’actualités.

Et non, le «vieux monsieur» qui approche la cinquantaine n’était pas si seul dans cet espace. Avec des extraits d’émissions de Stéphan Bureau, de QUB Radio et autres, il est clair que le public de TikTok ne compte pas seulement des jeunes de moins de 35 ans. Mais ceux-ci restent minoritaires, selon les récentes données de l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval.

Pêlemêle

Suivre l’actualité en français sur TikTok ne se fait pas sans efforts.

D’abord, beaucoup de contenu informationnel arrive de France. Radio-Canada assure une bonne présence sur TikTok, tout comme Le Devoir, TVA et Noovo. Il y a par contre un nombre inquiétant de comptes qui ne font que rediffuser les vidéos des chaines d’information, c’est-à-dire des contenus qui ne leur appartiennent pas.

Mais même après avoir essayé de «cultiver» un algorithme efficace, la fonction de vidéo aléatoire présente plus d’humoristes que d’actualités. TikTok continue de livrer ce qui fonctionne le plus pour nous garder sur la plateforme, pas nécessairement ce que nous cherchons. Le fil aléatoire n’est donc pas un idéal de découvrabilité de l’information.

Sans oublier que TikTok est une sorte de machine à voyager dans le passé très imprécise. Les dates des vidéos ne sont pas toujours bien indiquées. Il est difficile de savoir si l’information est récente ou non. Parfois, elle date de plus d’un mois.

Ce n’est pas une lubie de «vieille personne» que de vouloir situer une information dans le temps. La chronologie est importante pour suivre une situation qui évolue ou pour la situer dans son contexte.

Cela dit, il y a des producteurs de contenu plus spécialisés qui présentent une nouvelle, une information ou une analyse sous un angle différent. On tombe alors plus dans l’information lente, ce qui peut être une mauvaise chose.

Les francos sont là

La francophonie minoritaire canadienne est présente sur TikTok. L’Acadie en particulier, y a plusieurs chaines qui présentent entre autres des vidéos de «traduction» de mots typiquement acadiens. Il y a aussi des chaines en Ontario, mais plus rarement dans le reste du pays.

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse et tout récemment l’Aurore boréale sont pour l’instant les seuls médias francophones en milieu minoritaire que nous avons trouvé qui maintiennent une présence active sur TikTok.

Qui ça?

Ce qui reste le plus difficile, c’est de déterminer le degré de crédibilité à accorder à une chaine. Surtout les premières fois que l’on tombe sur son contenu.

Quelle confiance peut-on accorder à un jeune qui parle d’impôts en se faisant couper les cheveux chez son barbier? Qu’est-ce qui garantit qu’il a les compétences nécessaires pour livrer ce type d’informations?

Est-ce que cette femme en blouse blanche qui parle de crise cardiaque est vraiment médecin comme elle l’affirme?

TikTok est un univers relativement différent des autres réseaux sociaux. Il faut y entrer avec l’esprit ouvert et son sens critique bien réveillé.

Il est plus facile de confirmer la crédibilité d’une personne quand une chaine fournit un lien vers un site Web externe. D’autres, par contre, existent seulement sur TikTok, ce qui complique la vérification de la notoriété.

Sans savoir qui parle, il est impossible de savoir si la personne a les compétences nécessaires pour être dignes de confiance dans le domaine qu’elle aborde.

La capacité d’identifier une source et de vérifier ses compétences est pourtant l’une des bases de la confiance en information. Un bon critère, peu importe l’âge de la personne qui s’aventure sur les médias sociaux.

TikTok n’est pas une plateforme d’actualités, mais on peut s’y informer. Les vidéos peuvent servir de porte d’entrée vers la recherche plus approfondie d’un sujet et mener vers les sites des médias reconnus pour la qualité de leur travail journalistique.

À lire : Le réseau social TikTok : un outil pour la réconciliation? (L’Aquilon)

Une place à l’ombre

Le mot d’ordre chez les médias est d’atteindre les consommateurs d’information là où ils se trouvent. Les jeunes de 18 à 34 ans, eux, se trouvent sur YouTube et TikTok.

Selon les données de l’Académie de la transformation numérique, 70 % des personnes de cette tranche d’âge visitent YouTube et 51 % utilisent TikTok.

Le défi reste important. TikTok ne favorise pas la découvrabilité des contenus médiatiques. Les jeunes font peu confiance aux médias traditionnels. Les codes de ces vidéos ne sont pas les mêmes.

De plus, ces réseaux construits pour donner toute la place au contenu de masse laissent peu d’espace aux petits médias. Ceux-ci doivent se faire remarquer – en 5 secondes – sans pour autant dénaturer leur ligne éditoriale.

En même temps, quel est l’avantage de donner notre contenu à une plateforme sur laquelle la monétisation est impossible au Canada? Est-il éthique de donner notre contenu à une plateforme qui exploite les biais cognitifs pour créer une dépendance?

Mais il s’agit d’une occasion de reconstruire la confiance dans les médias. La planche de salut est peut-être là. Si un créateur ou une créatrice de contenu peut arriver à inspirer la confiance de son auditoire au fil du temps, peut-être que les médias traditionnels peuvent y arriver aussi.

P.-S. Oui, Francopresse a maintenant un compte TikTok, mais il ne compte aucune vidéo pour l’instant.

À lire : Interdiction des cellulaires en classe : éduquer plutôt que réprimander