Gabriel Plourde, aussi connu sous le nom de Gabocarina96 sur YouTube, a toujours eu deux grandes passions : la guitare et les jeux vidéos. Depuis des années, le Néo-Brunswickois s’amuse à créer des pièces musicales qu’il partage ensuite sur sa chaîne YouTube.

Gabriel a entendu dire qu’un créateur de cartes pour Fortnite, CooliSushi, cherchait quelqu’un pour composer la musique de son nouveau monde.

Tout de suite, le jeune homme s’est dit : «Pourquoi pas moi?». Alors, il a contacté directement le créateur de la nouvelle île pour lui proposer sa musique.

«Il a regardé mes projets, on a parlé un peu et il a dit : “C’est beau, tu as la job!”», a raconté Gabriel à un journaliste de Radio-Canada.

Le jeune musicien a passé des heures à écrire, écouter et ajuster chaque note, pour que sa musique colle parfaitement à l’ambiance du célèbre jeu vidéo.

Et en seulement une semaine, il a créé une composition que tu peux maintenant entendre en jouant à Fortnite!

«J’ai fait 3 variations du même thème musical pour qu’elles soient utilisées dans différentes situations dans le jeu», a-t-il expliqué au journal Acadie Nouvelle.

Pour écouter la pièce de Gabriel, c’est ici! ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

Le nom de Gabriel apparaît directement dans la carte, pour que tous les joueurs sachent qui est l’artiste derrière cette musique.

Pour lui, savoir que sa musique vit dans un univers que des millions de joueurs explorent chaque jour est une grande réussite. «C’est quand même impressionnant de savoir qu’il y a une création qui vient à 100 % de moi, dans ce jeu vidéo», confie-t-il à Acadie Nouvelle.

Aujourd’hui, la chaîne YouTube de Gabriel Plourde compte plus de 37 000 abonnés. Chaque composition, chaque projet, est un pas de plus vers son rêve : réussir à gagner sa vie en alliant sa passion pour la musique et les jeux vidéos.

«Au départ, je faisais tout ça pour le plaisir. Je n’aurais jamais imaginé que ça m’emmènerait aussi loin», s’enthousiasme-t-il.

Alors, si jamais tu joues à Fortnite, ouvre bien les oreilles : tu pourrais être en train d’écouter la musique d’un jeune Néo-brunswickois qui transforme ses rêves en réalité!

Et toi, si tu pouvais combiner deux de tes passions pour créer quelque chose, que ferais-tu?

Sources : Radio-Canada, Acadie Nouvelle

Le premier ministre du Québec a démissionné mercredi, après une plongée dans les sondages.

Mercredi, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé son départ prochain comme chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) et premier ministre de la province, affirmant vouloir agir pour le bien de son parti et du Québec après près de 30 ans en politique.

Il restera en poste jusqu’à l’élection d’un nouveau chef de la CAQ, un parti affaibli par de mauvais sondages, des défaites électorales et la démission de plusieurs députés.

Malgré avoir longtemps assuré qu’il se représenterait en 2026, il a reconnu que la population souhaitait un changement de leadeurship.

Fondateur et unique chef de la CAQ depuis 2011, il a rappelé en conférence de presse ses deux gouvernements majoritaires, la gestion de la pandémie et l’adoption de lois majeures sur la laïcité et la langue française.

«Ce fut le plus grand honneur de ma vie», a-t-il conclu.

Le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes, Marc Miller, a décidé de ne pas faire appel d’une décision de la Cour fédérale qui a reconnu que le ministère Patrimoine canadien avait manqué à son obligation de consulter le Conseil scolaire francophone de Terre-Neuve-et-Labrador.

La cour a constaté que le ministère n’avait pas impliqué la communauté francophone, ce qui contrevient à la Loi sur les langues officielles et à la Charte canadienne des droits et libertés.

Le ministre a reconnu que son ministère devait améliorer ses pratiques et le Conseil scolaire se dit satisfait. Il espère participer activement à la mise en œuvre du programme d’éducation en français. Ce cas rappelle des situations similaires dans d’autres provinces, comme en Colombie-Britannique.

La ministre de la Santé fédérale Marjorie Michel a annoncé un financement de plus de 345 000 $ à la Colombie-Britannique pour un projet visant à faciliter l’accès aux services de santé en français.

Mise à jour numérique : Cette initiative permettra de moderniser les outils numériques du système de santé de la province en tenant compte de la langue officielle préférée des patients afin de mieux planifier et offrir des services adaptés aux communautés francophones.

Le projet s’inscrit dans le cadre du Programme pour les langues officielles en santé.

Le gouvernement fédéral investira 640 000 $ sur trois ans pour soutenir l’intégration des nouveaux arrivants francophones et la vitalité des communautés en situation minoritaire.

Le projet Culture d’entreprise, mené conjointement par la Fédération culturelle canadienne-française et l’organisme Culture pour tous vise à fournir des outils et ressources aux acteurs du milieu des affaires et de la culture afin de faciliter l’intégration, renforcer les liens interculturels et permettre aux nouveaux arrivants de participer pleinement à la vie communautaire et culturelle.

À lire aussi : Immigration francophone : quand la culture favorise l’intégration et la rétention

Le gouvernement du Canada investit plus de 50 000 $ dans trois organismes culturels de l’Okanagan, en Colombie-Britannique, pour soutenir des festivals, des activités communautaires et des publications d’auteurs canadiens.

Une enveloppe de 10 500 $ est réservée pour le Centre culturel francophone de l’Okanagan. L’aide servira notamment à financer le 47e Festival de l’Érable, qui se tiendra à Kelowna en avril 2026. Le programme offre des spectacles de musique et de danse, d’art du cirque, des mises en récit par des Autochtones et des ateliers artistiques.

D’autres fonds permettront à Éditions de la Montagne Verte de produire et distribuer des livres, à Global Citizen Events Society d’organiser le festival Think Global – Act Local avec spectacles et de l’art visuel.

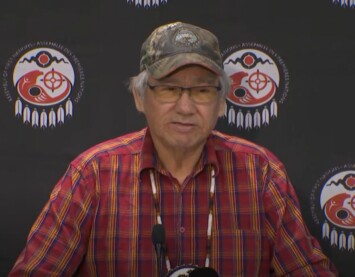

Le Grand Chef du Conseil Mushkegowuk, Leo Friday, a expliqué que son peuple avait besoin d’aide «maintenant». «Nos communautés ne vont pas mendier», argumentant qu’il s’agissait de respecter les responsabilités issues des traités.

Les dirigeants du conseil Mushkegowuk, qui représentent des Premières Nations cries du Nord de l’Ontario, demandent aux gouvernements fédéral et provincial d’accélérer les évacuations et de mettre en place des solutions durables face à la grave crise sanitaire de Kashechewan, où des défaillances majeures des systèmes d’eau ont entrainé des infiltrations des eaux d’égout dans l’eau potable.

Trop lent : Bien que l’état d’urgence ait été déclaré le 4 janvier et que les autorités aient annoncé des réparations et l’évacuation des personnes vulnérables, moins du tiers de la population a été évacué à ce jour.

Le Grand Chef du conseil Mushkegowuk, Leo Friday, le Grand Chef adjoint Amos Wesley et l’ancien Grand Chef Lawrence Martin ont dénoncé un manque d’urgence et de respect des obligations gouvernementales en conférence de presse, mercredi.

Ils soulignent que cette crise récurrente, liée à des infrastructures vieillissantes et inadéquates, démontre la nécessité d’investissements à long terme, notamment dans une usine de traitement des eaux et des services de santé fonctionnels.

La sénatrice Paula Simons incite les élus et élues à quitter la plateforme X, après que son outil d’intelligence artificielle Grok, intégrée à X, ait généré des hypertrucages à caractère sexuel, mettant parfois en scène des enfants.

La diffusion massive d’images truquées à caractère sexuel produites sans consentement par l’intelligence artificielle (IA) Grok sur le réseau social X a ravivé les appels de parlementaires et de sénateurs canadiens à quitter la plateforme.

La sénatrice Paula Simons et le député néodémocrate Alexandre Boulerice dénoncent la prolifération de contenus haineux, de désinformation et d’images sexuelles non consensuelles, parfois impliquant des mineurs, et estiment que la présence continue des élus sur X revient à cautionner et à «subventionner» ces dérives.

Alors que plusieurs pays ont lancé des enquêtes sur Grok, Ottawa n’a pris aucune mesure concrète, se limitant à évoquer de futurs cadres législatifs, ce qui alimente les critiques sur l’inaction du gouvernement face aux risques posés par l’IA et les plateformes numériques.

Jeudi, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a annoncé qu’il étendait son enquête sur X Corp. et xAI, après des signalements selon lesquels Grok crée des images explicites sans consentement. Il vérifie si la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques a été enfreinte par X.

L’enquête, lancée initialement en février 2025, est toujours en cours.

À lire aussi : Il est de plus en plus difficile de détecter l’IA, mais c’est possible (Chronique)

Des membres de la communauté iranienne d’Ottawa ont manifesté lundi devant l’ambassade des États-Unis pour demander une intervention face à la répression violente des manifestations en Iran, où jusqu’à 3400 personnes auraient été tuées et plus de 20 000 arrêtées, selon les estimations de l’organisme Iran Human Rights, basé en Norvège.

Les manifestations, initialement liées à la situation économique, sont devenues un mouvement national antigouvernement. Les familles à l’étranger ont été isolées puisque le régime iranien a coupé internet et le téléphone. Elles ne peuvent pas avoir de nouvelles de leurs proches.

Les protestataires au Canada appellent à la fin de la violence et au départ du régime, tandis que la situation continue d’attirer l’attention et les condamnations internationales.

Vendredi, le Canada et la Chine ont conclu un accord commercial préliminaire visant à réduire leurs tensions. Pékin allègera ses droits de douane sur le canola et certains produits canadiens, tandis que le Canada autorisera l’entrée de 49 000 véhicules électriques chinois par an avec un tarif réduit de 100 à 6,1 %. Annoncé par Mark Carney à Pékin après une rencontre avec le président chinois Xi Jinping, l’accord marque un tournant dans des relations tendues depuis plus d’une décennie et s’inscrit dans la stratégie canadienne de diversification des exportations, malgré des divergences persistantes sur les enjeux économiques, politiques et humanitaires.

Les deux pays ont également signé huit protocoles d’entente dans des domaines comme l’énergie, le bois, la culture, la sécurité alimentaire et la lutte contre le crime.

Le ministre Marc Miller a confirmé à Francopresse que de ne pas faire appel était la «bonne chose à faire».

«Je pense que PCH (Patrimoine canadien/Canadian Heritage, NDLR) reconnait ce que le département doit faire dorénavant. Le juge a noté qu’on faisait un peu mieux», a-t-il fait valoir.

Devant la Cour fédérale cet automne, le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador a accusé Patrimoine canadien de ne pas avoir respecté ses obligations en matière d’éducation en français. Le Conseil contestait notamment la conclusion d’une entente de financement avec le gouvernement provincial sans avoir consulté la communauté francophone.

Il a soutenu que l’absence de consultations contrevient à la Loi sur les langues officielles et à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, privant la communauté de ressources adaptées à ses besoins en éducation.

Patrimoine canadien affirmait, pour sa part, que la responsabilité de consulter et de la gestion des fonds relevaient de la province et que son pouvoir de dépenser est demeuré discrétionnaire.

Le juge Guy Régimbald de la Cour fédérale a conclu qu’il était essentiel que les conseils scolaires francophones, dont l’expertise est reconnue et protégée par la Charte, soient consultés localement et de manière effective, avec un préavis suffisant.

Le Conseil argumentait également qu’il n’y a pas de mécanismes clairs de reddition de comptes entre le fédéral et le provincial et que le financement est insuffisant. Le juge a cependant rejeté ces requêtes.

À lire aussi : Patrimoine canadien : le devoir de consultation en éducation confirmé en cour

Devant la décision ministérielle de ne pas porter appelle, le président du Conseil scolaire francophone provincial (CSFP) de Terre-Neuve-et-Labrador, Michael Clair, s’est dit «très heureux de la décision du ministre Miller et de son ministère, laquelle nous donne espoir et fait preuve de bonne volonté» dans un communiqué.

«Nous nous tournons donc vers l’avenir et nous nous attendons à être directement impliqués, en temps utile et en détail, dans le cadre de la mise en œuvre du [Programme des langues officielles en éducation] PLOÉ actuellement en vigueur et dans l’élaboration du prochain PLOÉ», a-t-il ajouté.

Pour rappel, d’autres cas similaires existent dans d’autres provinces, comme en Colombie-Britannique. Le conseil scolaire francophone de cette province avait porté plainte auprès du Commissaire aux langues officielles pour la même absence de consultation de la part du ministère. Le commissaire lui avait donné raison dans un rapport paru fin novembre.

La nouvelle version du générateur d’image de Google, Nano Banana Pro, a fait des vagues lors de la sortie de sa plus récente version, en novembre 2025. À ce moment-là, c’était le générateur d’image le plus performant – et il l’est encore aujourd’hui. Les images sont de meilleure qualité, ont une allure plus réaliste et ont beaucoup moins de défauts faciles à détecter.

Heureusement, c’est aussi le premier générateur d’image qui impose un filigrane invisible : SynthID. Toute image générée par Nano Banana Pro inclut cet identifiant. En demandant au grand modèle de langage (GML) de Google, Gemini, si une image est générée par intelligence artificielle (IA), il vous dira s’il a détecté SynthID dans l’image.

Et SynthID semble, pour l’instant, très difficile à contourner. Des journalistes, des créateurs et créatrices de contenu ainsi que des spécialistes ont mis SynthID à l’épreuve. L’identifiant numérique disparait seulement lorsque l’image est énormément altérée. Habituellement jusqu’à ne plus avoir l’air d’une photo réaliste.

Le filigrane est même détectable lorsque l’on prend une photo avec son téléphone de la photo sur son écran d’ordinateur et qu’on soumet cette capture à Gemini.

Aussi rassurant que puisse être l’inclusion de SynthID par cette entreprise qui a des tentacules dans presque tous les recoins du Web – et ce n’est pas si rassurant que ça – le trou noir de la désinformation et de la perte de confiance sur Internet demeure bien plus massif.

À lire aussi : Bonjour Gemini, au revoir nouvelles sur la francophonie

Cette photo a été produite dans la version gratuite de Nano Banana à partir de cette requête : «Une photo réaliste d’une vieille dame aux cheveux blancs, de dos, accroupis, en train de jardiner, avec des plantes vertes autour d’elle».

En agrandissant et inspectant de plus près, on peut voir que :

L’image a été soumise à Gemini pour vérification. Le marqueur SynthID a bien été détecté.

Que SynthID soit seulement détectable par Gemini est un défaut. Ça nous force à utiliser ce GML – plus polluant et énergivore que le produit original de Google –, ce qui augmente le nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices et permet à l’entreprise de justifier l’existence de cette IA. Donc, Google a trouvé une solution à un problème qu’elle a aidé à créer…

Mais ça, c’est seulement si vous le faites. Soyez honnête : si vous êtes en plein milieu d’une séance de défilement morbide (traduction de l’Office québécois de la langue française pour doomscrolling) sur votre réseau social préféré et que vous tombez sur une image qui vous fait douter, allez-vous prendre le temps de vérifier?

Allez-vous prendre le temps de télécharger l’image, d’ouvrir Gemini, d’y mettre la photo et lui demander si c’est de l’IA?

Et si vous le faites et que l’image a été produite par un autre outil, il ne détectera pas de SynthID et vous ne serez pas plus avancé. Vous l’aurez compris, Google reste pour l’instant la seule entreprise à appliquer SynthID.

Au moins, pour l’instant, les autres générateurs d’images n’ont pas rejoint le niveau de réalisme de Nano Banana Pro. Le générateur d’images de ChatGTP est en ce moment la cible de moqueries parce qu’il produit des images de plus en plus jaunâtres. Ce serait un effet pervers de l’avoir entrainé sur sa propre production.

Pour ce qui est des autres outils qui disent pouvoir détecter les fausses images ou vidéo, ou même des textes, aucun n’est suffisamment fiable.

Il est encore possible de découvrir si une image ou une vidéo est réelle ou produite par une machine. Certaines techniques s’apparentent à la détection de fausses nouvelles. Voici quelques éléments sur lesquels se concentrer.

Le Réseau international de journalisme d’investigation propose un guide encore plus complet.

À lire aussi : L’IA générative à l’université : après la «panique totale», l’adaptation

Un chercheur de la Pennsylvanie, John Norcross, s’intéresse depuis longtemps aux résolutions du Nouvel An. Dans une étude réalisée à la fin des années 1980, il a constaté que la proportion de gens qui les tiennent diminue à mesure qu’on s’éloigne du 1er janvier : de 77 % après une semaine à 40 % après 6 mois. Certains sont tout de même capables de tenir le coup deux ans : mais ils ne sont plus que 19 %…

La bonne nouvelle, c’est que cela ne signifie pas que l’effort consistant à prendre des résolutions soit inutile. En 2002, John Norcross a tenté de savoir si cet effort augmentait les chances d’adopter de nouvelles habitudes de vie. Il a ainsi étudié un groupe de personnes qui souhaitaient changer quelque chose dans leur quotidien (maigrir, cesser de fumer, etc.). Un peu plus de la moitié de ses «cobayes» avaient décidé d’agir au Nouvel An alors que les autres n’avaient pas pris d’engagement.

Six mois plus tard, 46 % de ceux qui avaient pris une résolution avaient effectivement modifié un comportement. Cela ne signifie pas qu’ils avaient respecté à la lettre leur résolution, mais c’était tout de même un taux dix fois plus grand que dans l’autre groupe. Le chercheur en avait conclu que les résolutions du Nouvel An, à défaut d’être suivies scrupuleusement, seraient au moins le signe d’une volonté de changer.

Dans l’étude de 2002, 31 % des participants souhaitaient perdre du poids, 15 % voulaient entreprendre un programme d’activité physique et 12 % prévoyaient d’arrêter de fumer.

Ces résolutions sont toujours aussi populaires, près de deux décennies plus tard. En 2020, celles des Canadien et des Canadiennes consistaient en effet à mieux manger, à perdre du poids et à faire plus d’exercice. Les Américains avaient des objectifs très similaires. Cela dit, épargner se retrouvait également en haut de la liste, au Canada et aux États-Unis.

En entrevue à CNN en 2017, le chercheur John Norcross confirmait que de modifier sa consommation ou ses comportements de dépendance était plus difficile. Ainsi, selon un sondage réalisé auprès de Britanniques en 2016, 58 % des gens qui souhaitaient améliorer leurs relations avec leur famille ou leurs amis avaient réussi pendant plus d’un an. Alors qu’en comparaison, seulement 13 % des gens qui avaient tenté d’arrêter de fumer s’abstenaient toujours, un an plus tard. Arrêter de fumer serait en fait la résolution la plus difficile à tenir.

Même si elles ne sont pas aussi difficiles, les résolutions concernant l’alimentation et l’activité physique constituent elles aussi un bon défi. Le sondage de 2016 révélait en effet que seulement 19 % des Britanniques qui avaient entrepris un régime s’y conformaient toujours, l’année suivante.

Une étude réalisée en 2011 en Suède soulignait toutefois que le succès de la perte de poids variait selon l’indice initial de masse corporelle de la personne.

Quant à l’activité physique, seulement 36 % des Britanniques qui avaient décidé d’être plus actifs pour la nouvelle année l’étaient toujours, un an plus tard.

À ce sujet, le Bloomberg CityLab s’était livré en 2019 à une analyse de données compilées par Strava, une application mobile utilisée pour enregistrer par GPS des activités sportives. Ces données indiquaient ainsi que beaucoup d’Américains abandonnaient cette résolution… dès la mi-janvier.

Il est devenu président du Venezuela en 2013. Le pays a ensuite sombré dans la pauvreté. Des experts le qualifient de dictateur.

Dans la nuit du 2 au 3 janvier, l’armée américaine a attaqué le Venezuela. L’opération a fait plusieurs morts. Le président Maduro ainsi que sa femme ont été enlevés et amenés aux États-Unis.

Lundi, à New York, le couple a été accusé de crimes liés au trafic de drogues et à la possession d’armes. Maduro a plaidé non coupable. Il restera emprisonné jusqu’à son procès, en mars.

Après l’attaque, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis dirigeront le Venezuela en attendant qu’un autre gouvernement soit élu. La vice-présidente du Venezuela (et grande alliée de Maduro), Delcy Rodriguez, a quand même été désignée comme nouvelle présidente. Donald Trump a menacé de la punir si elle ne coopérait pas avec lui.

Enlever le président d’un autre pays, ce n’est pas seulement spectaculaire. C’est aussi interdit, car ça va à l’encontre du droit international. Il s’agit des règles que les pays doivent respecter. Ça a créé beaucoup d’indignation à travers le monde.

Donald Trump a été clair : il veut contrôler le pétrole du Venezuela. Parce que le pétrole, ça vaut cher. Et que le Venezuela a les plus grandes réserves au monde! Trump a annoncé que le Venezuela enverra jusqu’à 50 millions de barils de pétrole aux États-Unis.

Ils sont partagés : une partie de la population est soulagée d’être libérée de Maduro. Mais beaucoup s’inquiètent pour leur pays.

Colombie, Iran, Mexique… Donald Trump a énuméré d’autres pays où il pourrait intervenir. Il est particulièrement intéressé par le Groenland. C’est une grande île recouverte de glace qui fait partie du Danemark, un pays européen. Il voudrait l’acheter… ou utiliser son armée. Je te laisse deviner ce qui se cache dans le sol de cette île? Eh oui : des minéraux précieux et… du pétrole.

Une tragédie s’est déroulée en Europe, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Un grave incendie s’est déclaré dans un bar de Crans-Montana, en Suisse. Des gens y célébraient le Nouvel An lorsque le feu s’est propagé dans le bâtiment. Ce drame a fait 40 morts et 119 blessés, principalement des adolescents et des jeunes adultes.

Selon les autorités, des feux de Bengale qui ont été soulevés trop près du plafond pourraient avoir causé l’incendie. Le 4 janvier, à Crans-Montana, plusieurs personnes se sont rassemblées pour rendre hommage aux victimes. Elles ont allumé des bougies, déposé des fleurs et chanté des chansons. Le gouvernement a aussi annoncé une journée de deuil national, le 9 janvier, afin de se souvenir des victimes de ce tragique accident.

Dure fin d’année 2025 pour le Parti libéral du Québec (PLQ). Son chef, Pablo Rodriguez, a annoncé sa démission le 18 décembre après une série de scandales. Il était en poste depuis à peine 6 mois. On a appris le 23 décembre que la course à la direction du PLQ sera déclenchée le 12 janvier.

Ce sont les membres du parti qui éliront le nouveau chef le 14 mars. Celui-ci aura beaucoup de travail : les prochaines élections provinciales sont prévues cet automne. Pour l’instant, un seul candidat a confirmé sa participation. Il s’agit de Charles Millard qui s’est présenté contre Pablo Rodriguez en 2025.

La planète Pandora a été une destination de choix pendant les vacances! Le troisième film de la série Avatar occupe la première place des palmarès depuis sa sortie le 19 décembre et a récolté plus de 1 milliard de dollars dans le monde!

Il faudra être patient pour connaitre la suite des aventures de Jake Sully et Naytiri. Avatar 4 doit sortir en 2029 et Avatar 5, en 2031!

Dame nature n’a pas chômé pendant tes vacances! Pendant le temps des Fêtes, plusieurs régions du Québec ont connu de grands froids, avec des températures qui sont parfois descendues sous les -25 degrés Celsius!

À la fin du mois de décembre, la tempête hivernale Ezra a aussi frappé la région des Grands Lacs. Elle a apporté beaucoup de neige et du vent froid. Idéal pour faire des bonhommes de neige… mais il ne faut pas oublier ses mitaines!

Dans les dernières semaines, plusieurs rassemblements familiaux ont été annulés à cause d’invités inattendus. Lesquels? Des virus, comme l’influenza, la Covid ou la gastro! Pendant le temps des Fêtes, plusieurs personnes sont tombées malades en même temps.

Résultat : dans plusieurs régions du Québec et du Canada, les urgences sont très occupées et ont de la difficulté à répondre à tous les patients. On conseille aux gens de ne pas se présenter à l’urgence pour des symptômes normaux de grippe, gastro ou autre.

Toi, as-tu suivi l’actualité pendant tes vacances? Si oui, quelle nouvelle a capté ton attention?

Dans sa lettre de mandat, lors de la formation de son gouvernement, Mark Carney a demandé à ses ministres d’«attirer les plus grands talents du monde pour bâtir notre économie tout en ramenant nos taux globaux d’immigration à des niveaux viables».

Toutefois, le gouvernement n’accorde plus de visas de démarrage d’entreprises depuis le 19 décembre 2025. Les demandes déjà reçues seront toutefois traitées normalement.

L’une des raisons fournies : le délai pour obtenir ce visa tournait autour de 10 ans. L’autre motif serait un «mauvais usage» du programme, selon une porte-parole du ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) qui a répondu par courriel au journal anglophone Globe and Mail.

Mark Carney a pourtant multiplié les visites à l’international – Émirats arabes unis, Singapour, Inde et Royaume-Uni – afin de faciliter des partenariats pour les entrepreneurs, notamment ceux qui sont spécialisés dans le secteur de l’énergie et de l’intelligence artificielle.

Le premier ministre Mark Carney veut attirer les talents mondiaux par le biais d’une stratégie ciblée lancée le 6 novembre 2025.

En outre, le 6 novembre 2025, le premier ministre lançait une Stratégie d’attraction des talents internationaux et du plan d’action connexe, pour que «le Canada soit une destination de choix pour les talents internationaux». L’annonce rappelait que le Budget 2025 propose «un investissement de 1,7 milliard de dollars pour recruter plus de 1000 chercheurs de calibre mondial, attirer des étudiants au doctorat et boursiers de recherches postdoctorales et aider les universités à recruter à l’étranger».

Au moment de la publication, IRCC n’avait pas répondu aux questions de Francopresse à propos d’un programme de remplacement qui permettrait plus de contrôle pour limiter les abus.

Le visa, instauré en 2013, a accepté 1444 entrepreneurs étrangers sur 1848 demandes de résidences permanentes entre 2015 et octobre 2020, selon les chiffres publiés par IRCC.

Pour les résidences temporaires sous ce type de visa et sur la même période, uniquement 25 personnes sur 33 demandes traitées ont été acceptées.

Le ministre Marc Miller a annoncé une enveloppe fédérale de 8,5 millions de dollars au Nunavut pour l’enseignement en français. Cet argent découle du Plan d’action pour les langues officielles de 2023.

Lundi, le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, Marc Miller, a annoncé la signature de l’Entente Canada–Nunavut relative à l’enseignement en français en langue primaire et en langue seconde, pour les années 2024-2025 à 2027-2028.

Le gouvernement fédéral consacre 8,5 millions de dollars au territoire, qui devrait fournir environ le même montant. Cette entente bilatérale découle du Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la langue seconde.

Un retardataire : Seul Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas encore signé d’entente similaire. Le conseil scolaire francophone de cette province a remporté une semi-victoire en décembre dernier face à Patrimoine canadien dans le domaine de l’éducation en français.

Jeudi, Patrimoine canadien a annoncé l’octroi de 70 000 $ à la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Le montant appuiera l’établissement d’un nouveau Centre de services à la francophonie, où 15 organismes pourront y avoir des bureaux d’ici quelques années.

L’ex-ministre des Finances de Justin Trudeau et députée de University–Rosedale, à Toronto en Ontario, a été nommée par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, comme conseillère en développement économique.

Mercredi soir, elle a affirmé sur X qu’elle quittera son poste au Parlement dès ce 9 janvier.

Ce fut un immense honneur de servir mes électeurs et tous les Canadiens au Parlement depuis 2013.

— Chrystia Freeland (@cafreeland) January 7, 2026

L’automne dernier, j’ai quitté mes fonctions ministérielles et j'ai annoncé que je ne me présentera pas aux prochaines élections et que je vais assumer de nouvelles responsabilités…

Chrystia Freeland ne sera plus députée pour la circonscription torontoise de University–Rosedale dès ce 9 janvier. Elle a été nommée conseillère du développement économique bénévole de l’Ukraine. Une élection partielle devra être lancée d’ici six mois.

Demande de départ rapide : Lundi, son départ a fait réagir l’opposition, notamment à travers les commentaires du porte-parole responsable de l’éthique et du gouvernement responsable, Michael Barrett.

Ce dernier a affirmé sur X cette semaine qu’il est «très préoccupant» que Chrystia Freeland accepte ce poste, notamment en raison de son accès à des informations sensibles en tant qu’ancienne ministre.

Mais cette dernière a fait savoir – toujours par réseau social interposé – qu’elle avait «consulté le commissaire à l’éthique tout au long et […] suivi ses conseils».

Le président Donald Trump s’est attiré les critiques internationales après son opération militaire au Venezuela, la transition effectuée après sa capture de Maduro et sa prise de possession des plateformes pétrolières du pays. Plusieurs experts ont qualifié cette intervention de «violation du droit international».

La Nation crie de Sturgeon Lake, en Alberta, poursuit le gouvernement provincial en justice concernant un possible référendum sur l’indépendance albertaine sans le consentement des Premières Nations.

Le chef de la Nation en question, Sheldon Sunshine, a expliqué à Radio-Canada que la province ne respecte pas les droits des Autochtones et elle a modifié les règles électorales via un projet de loi qui retirait une grande partie d’indépendance d’Élections Alberta.

Changements électoraux contestés : Gordon McClure, le directeur de l’agence électorale, avait dénoncé dans une lettre «une érosion de la séparation des pouvoirs», notamment parce qu’une partie des pouvoirs du directeur des élections seraient transférés au ministre de la Justice.

En décembre, la province avait toutefois validé ces règles.

Le groupe Alberta Prosperity Project doit récolter 178 000 signatures avant le mois de mai pour sa question qui a été approuvé par l’agence électorale de l’Alberta en décembre : «Êtes-vous d’accord pour que la province de l’Alberta cesse de faire partie du Canada pour devenir un État indépendant?»

Le 3 janvier, l’armée américaine a frappé le Venezuela dans une opération militaire et a capturé son président, Nicolas Maduro, et sa femme, à Caracas, la capitale.

Le président vénézuélien a ensuite été transféré aux États-Unis pour être jugé à New York. Il fait notamment face à des accusations de narcoterrorisme. Mercredi, il a plaidé non coupable des accusations américaines de «narcotrafic».

Washington a ensuite affirmé vouloir superviser la transition politique au Venezuela et exercer un contrôle sur son secteur pétrolier. Jeudi, le président américain Donald Trump a affirmé que cette transition pouvait prendre «des années».

L’intervention a provoqué des critiques partout dans le monde pour violation du droit international et de la souveraineté vénézuélienne. L’intervention militaire a fait une centaine de morts et autant de blessés.

Réactions canadiennes : Mark Carney a réagi avec prudence sur X, en rappelant que le Canada condamnait depuis 2018 le régime de Maduro, «ses graves atteintes à la paix et à la sécurité internationales, ses violations flagrantes et systématiques des droits de la personne et sa corruption» depuis sa victoire que le premier ministre qualifie de «fraude électorale».

Il a toutefois enjoint tacitement les États-Unis «à respecter le droit international», en soutenant «le droit souverain du peuple vénézuélien de décider et de bâtir son propre avenir dans une société pacifique et démocratique».

Pierre Poilievre a, de son côté, «félicité Donald Trump pour sa capture de Maduro. La mainmise des États-Unis sur le pétrole vénézuélien signifie que chaque baril de pétrole acheté au Venezuela serait «un baril en moins en provenance du Canada», écrit-il dans une lettre adressée au premier ministre Carney.

Il lui demande en outre d’accélérer la construction d’un pipeline sur la côte ouest-canadienne.

Dans la foulée de l’opération militaire à Caracas, le Donald Trump a menacé d’annexer le Groenland, un territoire autonome appartenant au Danemark, pour des raisons de «sécurité nationale». Les États-Unis y ont des bases militaires.

Réaction canadienne : Mark Carney a rencontré la première ministre danoise, Mette Frederiksen, cette semaine, lors d’un sommet à Paris (voir ci-après). Le Canada et des pays européens ont réaffirmé que l’avenir du Groenland doit être décidé uniquement par le peuple groenlandais et le Danemark.

Jeudi, la Maison-Blanche a fait savoir que le président américain n’excluait pas «d’acheter» le Groenland.

Mardi, le Canada a cosigné, avec plus de 30 pays alliés réunis à Paris, une déclaration visant à garantir la sécurité de l’Ukraine après un éventuel cessez-le-feu ou accord de paix avec la Russie.

Cette «Coalition des volontaires» s’engage à soutenir l’Ukraine, notamment par une coopération militaire, des garanties de sécurité et possiblement le déploiement d’une force multinationale après la fin des combats.

Le gouvernement canadien n’exclut pas une participation militaire, mais aucun envoi de troupes n’a encore été décidé pour l’instant.