C’était la mission de la dernière chance pour sauver le Canada. Après la chute de Québec, en septembre 1759, Pierre de Rigaud de Vaudreuil de Cavagnial – qui sera le dernier gouverneur de la Nouvelle-France – est retranché à Montréal. Il lance un appel à l’aide en France pour obtenir des renforts et tenter de reprendre Québec aux Britanniques.

Vaudreuil demande 4000 hommes. Or, la France est aux prises avec les combats en Europe découlant la guerre de Sept Ans, qui en est dans sa quatrième année. Finalement, ce n’est que 400 hommes qui sont envoyés à bord d’une flottille de six navires armés. L’expédition est menée par François Chenard de la Giraudais, alors que les troupes sont commandées par Gabriel-François d’Angeac.

Les trois navires français réfugiés au fond de la baie des Chaleurs : Le Marchault, le Bienfaisant et le Marquis de Malauze.

Débâcle puis changement de cap

Les «renforts» quittent Bordeaux le 10 avril 1760. Dès le début, c’est la débâcle : le convoi est attaqué par des navires britanniques. Seules trois unités réussissent à s’échapper : le Machault (navire amiral), le Bienfaisant et le Marquis de Malauze.

À la mi-mai, la flottille atteint les Îles-de-la-Madeleine, où elle capture un navire ennemi en route pour Québec. Les Français apprennent alors de leurs prisonniers qu’une flotte britannique l’a précédé et s’est déjà engagée dans le fleuve Saint-Laurent. La décision est alors prise qu’il serait trop dangereux de gagner Montréal et qu’il serait plus sage de se réfugier dans la baie des Chaleurs.

Vers le 18 mai, les Français sont au fond de la baie. Les troupes débarquent sur la rive nord et construisent rapidement une batterie un peu en amont de l’embouchure de la rivière Ristigouche, dans un secteur qui sera appelé pointe à la Batterie.

L’officier Antoine-Charles Denys de Saint-Simon reçoit alors comme mission de se rendre à Montréal, à pied, pour informer le gouverneur Vaudreuil de la situation. Saint-Simon ne prend que 25 jours pour arriver à destination, vers la mi-juin.

À lire : L’isthme de Chignectou : une frontière menacée de disparition

Cette maquette du navire amiral Le Machault est dans le hall d’entrée du centre d’interprétation de la Bataille de la Ristigouche.

Petite-Rochelle : un retranchement acadien

Les troupes françaises ne sont pas seules, car l’embouchure de la rivière Ristigouche est devenue un lieu de refuge pour des centaines d’Acadiens et Acadiennes fuyant la Déportation.

Les premiers sont arrivés à l’été 1758, en provenance de l’Île-Royale (Cap-Breton), après la chute de Louisbourg et accompagné de quelques soldats français. Près de la rivière Ristigouche, sur la rive nord de la baie des Chaleurs, ces Acadiens ont fondé un petit établissement qu’ils ont nommé Petite-Rochelle.

L’année suivante, un groupe encore plus important d’Acadiens s’y rend. Ils ont réussi à quitter l’ile Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard), alors que les forces britanniques avaient entrepris de vider l’endroit de ses habitants.

D’autres Acadiens, mourant de faim au camp d’Espérance, à la rivière Miramichi au sud de la péninsule acadienne, viennent trouver refuge à la Petite-Rochelle. Enfin, un autre groupe, provenant de la Gaspésie, migre au fond de la baie des Chaleurs après que des troupes britanniques ont détruit leurs villages.

Vers 1760, l’établissement de Petite-Rochelle compte environ 1000 personnes. Mais elles sont dans un état de privation extrême.

À lire : Le Congrès mondial acadien est-il le plus grand évènement de la francophonie?

John Byron a mené les troupes britanniques lors de la bataille de Ristigouche.

Les Britanniques attaquent

Les Britanniques sont rapidement mis au courant de la présence des navires et des troupes françaises dans la baie des Chaleurs. Deux expéditions sont montées en quelques jours pour les déloger.

De Québec, un escadron de six navires prend la mer, mais prendra beaucoup de détours et n’arrivera qu’après la fin de la bataille. Au même moment, à Louisbourg, le gouverneur de l’ile Royale et de l’ile Saint-Jean, Edward Whitmore, envoie le capitaine John Byron à la tête d’une flottille de cinq navires.

Byron et ses troupes quittent l’ile Royale le 23 juin. Deux jours plus tard, ils sont dans la baie des Chaleurs, prêts à l’attaque. Il a avec lui 1700 soldats. Pour leur faire face, les Français ne peuvent compter que sur 200 soldats réguliers, environ 300 Acadiens et un nombre indéterminé de guerriers autochtones.

Les navires britanniques tentent de s’approcher, mais, ignorant la position des chenaux navigables, plusieurs bâtiments s’enlisent ou s’engagent dans des culs-de-sac. De son côté, Giraudais a sabordé plusieurs de ses petites embarcations pour leur rendre la tâche encore plus difficile.

Malgré tout, la flottille de Byron continue d’avancer. Le 2 juillet, les soldats britanniques débarquent et incendient l’établissement acadien de Petite-Rochelle. Les habitants et les soldats français s’étaient déjà retranchés plus creux dans la baie, rejoignant le cœur des troupes d’Angeac.

Giraudais fait couler d’autres embarcations et place, en arrière, le Machault, à l’embouchure de la rivière Ristigouche. Les navires britanniques parviennent tant bien que mal à contourner les embarcations françaises échouées. Dans la nuit du 7 juillet, ils sont devant le navire amiral français.

L’affrontement final va commencer. Les Britanniques disposent de 56 canons; les Français, une vingtaine. Peu avant midi, le Machault n’a presque plus de munition ni de poudre et commence à prendre l’eau. Giraudais et ses hommes abandonnent le navire. À midi, on fait sauter le Machault et, 15 minutes plus tard, le Bienfaisant subit le même sort. C’est la fin.

Le début de la fin

Byron reste dans les environs pendant une dizaine de jours et repart à Louisbourg, sans faire de prisonniers, sa mission étant d’anéantir la flottille française. Bilan de la bataille de Ristigouche : une trentaine de morts et de blessés du côté français, contre 24 chez les Britanniques.

Alors que Giraudais retourne en France au mois d’aout avec une partie de ses hommes, d’Angeac reste sur place. Après la capitulation de Montréal, le 8 septembre, un major britannique est envoyé à Ristigouche, porteur d’une lettre du gouverneur Vaudreuil l’enjoignant à se rendre. Le 30 octobre, d’Angeac et le reste des soldats embarquent pour la France.

Quant aux Acadiens et Gaspésiens qui s’étaient réfugiés dans la région, ils tentent de reprendre une vie plus ou moins normale, mais ce sera de courte durée.

À l’automne, les dirigeants de la Nouvelle-Écosse, convaincus que les Acadiens établis sur la côte sud de la baie des Chaleurs représentent toujours une menace, dépêchent le capitaine Roderick Mackenzie pour les capturer. Il ramènera au total plus de 300 Acadiens, qui rejoindront d’autres prisonniers. Tous les détenus acadiens ne seront libérés que trois ans plus tard, à la fin de la guerre de Sept Ans.

La bataille de Ristigouche devient le dernier affrontement lors duquel des Acadiens ont combattu contre les Britanniques.

À lire aussi : Alerte internationale pour sauver l’église Sainte-Marie, joyau du patrimoine acadien

«Pendant la pandémie, le nombre de personnes ayant acheté un bateau a considérablement augmenté, notamment de grosses embarcations de loisirs pour le ski nautique, la bouée tractée ou le wakeboard», amorce Chris Houser, professeur au département des sciences de la terre et de l’environnement de l’Université de Waterloo, en Ontario.

Par temps de guerre commerciale avec les États-Unis, l’heure est de nouveau au repli : «Beaucoup de gens restent dans leur région et, s’ils ont une motomarine, un bateau, ou la possibilité d’en louer un, ils vont en profiter», poursuit-il. Avec, au bout de l’hélice, des effets néfastes sur l’environnement.

Le Conseil canadien de la sécurité nautique estime que plus de 16 millions de personnes pratiquent la navigation de plaisance au pays en 2025.

Un engouement qui s’est amplifié lors de la pandémie, alors que les ventes de bateaux au Canada ont bondi d’environ 40 %.

Chris Houser évoque notamment les fuites accidentelles de lubrifiant gazeux – au moment de remplir le réservoir à quai ou au démarrage – qui peuvent nuire à la qualité de l’eau. «De nombreux bateaux ne sont pas économes en carburant et rejettent beaucoup de gaz d’échappement, ce qui entraine aussi une pollution de l’air», ajoute-t-il.

Chris Houser croit que la situation actuelle avec les États-Unis pousse beaucoup de Canadiens et de Canadiennes à rester au pays et à profiter des activités nautiques locales.

«Par conséquent, si l’on considère la production de dioxyde de carbone (CO2) à long terme, ce n’est pas un sport respectueux de l’environnement. En plus de cela, il y a les bateaux qui créent des remous à l’arrière de leur hélice, ainsi que des sillages.»

En brassant le fond des lacs, les remous peuvent remettre en suspension dans l’eau des matières qui y reposaient depuis longtemps. Or, ces sédiments peuvent contenir des polluants issus d’anciennes activités nautiques ou industrielles. Résultat : dans les lacs peu profonds et boueux, la qualité de l’eau peut se détériorer et nuire à la faune.

Le transport d’un plan d’eau à un autre d’espèces exotiques envahissantes – comme la moule zébrée, le myriophylle en épi (une herbe d’eau douce), la châtaigne d’eau ou le cladocère épineux (un petit crustacé) – fragilise également les habitats aquatiques, explique Olivier Morissette, professeur en biologie à l’Université du Québec à Chicoutimi.

D’où l’importance de bien vider, nettoyer et sécher son embarcation entre chaque destination. «Il y a de plus en plus d’aides aux citoyens pour diminuer les risques. Il y a notamment des stations de lavage ou de nettoyage qui sont installées en bordure des lacs.»

À lire aussi : L’eau au Canada : une ressource abondante, mais sous pression

«Les bateaux de plaisance représentent moins de 0,01 % des émissions mondiales de GES», affirme la directrice générale de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) Canada, Marie-France MacKinnon.

«La navigation de plaisance fait partie intégrante de la vie canadienne et joue un rôle essentiel dans notre économie», soutient Marie-France MacKinnon.

Elle assure que depuis 20 ans, «les fabricants ont réduit les émissions d’échappement de plus de 90 % et amélioré l’efficacité énergétique de plus de 40 %».

L’industrie soutient des campagnes d’éducation pour prévenir la propagation des espèces aquatiques envahissantes et investit dans l’innovation pour réduire son impact environnemental, garantit la porte-parole.

La NMMA collabore en outre avec Environnement Canada, l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis et la Commission européenne pour développer des carburants à faible teneur en carbone, évaluer le cycle de vie des bateaux et intégrer des matériaux recyclés dans la conception des embarcations.

L’électrification est l’une des solutions explorées pour réduire les émissions des embarcations nautiques dans une étude commandée par l’International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA).

Néanmoins, celle-ci n’est pas tout le temps viable, nuance Marie-France MacKinnon. «Les bateaux de plaisance sont utilisés en moyenne entre 35 et 48 heures par an. Cette faible utilisation signifie que les systèmes à batterie n’offrent pas nécessairement une réduction significative des émissions comparées aux moteurs thermiques, surtout si l’on tient compte de la durée de vie et des cycles de recharge des batteries.»

Les carburants durables, comme le diésel renouvelable, le biogaz, l’hydrogène, sont particulièrement prometteurs, estime-t-elle.

«L’industrie nautique cherche à trouver des moyens plus efficaces et efficients pour ses moteurs et à réduire leur impact. Elle est donc consciente du problème. La plupart du temps, le problème ne vient pas nécessairement du bateau, mais plutôt de l’utilisateur», constate Chris Houser.

Olivier Morisette rappelle que la mise en œuvre de solutions dépend de la bonne volonté des utilisateurs.

«Il y a beaucoup de lacs où des associations de riverains ou des organismes viennent gérer les activités», observe Olivier Morissette.

Ils mettent en place, par exemple, des limites de vitesse ou interdisent l’accès à certaines zones, notamment celles pour la baignade. Certains n’hésitent pas à rendre payant l’accès aux rampes de mise à l’eau, notamment pour les utilisateurs externes.

Il est aussi recommandé de ne pas naviguer à moins de 300 mètres de la rive et dans une zone d’au moins 7 mètres de profondeur, détaille le professeur.

Mais, comme le souligne Chris Houser, cela dépend aussi du type et de la forme des cours d’eau : «Si vous avez un grand lac ouvert, il y a beaucoup de possibilités pour changer les comportements. Mais si le lac est long et étroit, il n’y a peu d’espace pour les modifier.»

À lire aussi : Série Grands Lacs : Le lac Supérieur, joyau en surchauffe

La pollution sonore reste aussi un problème majeur, surtout quand le bruit des moteurs s’accompagne de musique crachée par des hautparleurs, remarque Chris Houser. Sans oublier la pollution visuelle.

Certaines de nos recherches ont montré qu’il existe deux types de personnes qui se rendent au chalet : celles qui y vont pour les loisirs, profiter de l’eau, et celles qui y vont pour admirer le lever et le coucher du soleil.

La cohabitation entre les deux peut parfois s’avérer compliquée. «Il y a ceux qui considèrent la navigation de plaisance comme un droit […] et ceux qui disent : “Pas dans mon jardin, pas à mon quai”.»

Pour régler les conflits, certaines associations lacustres essaient de revoir les règlements et faire de la prévention, dit-il.

De passage à Kelowna, en Colombie-Britannique, lundi, le premier ministre Mark Carney a annoncé plus de 1,2 milliard de dollars en aide pour le secteur du bois d’œuvre canadien.

Cette annonce intervient après une hausse des tarifs douaniers de base de 25 % à 35 % pour les produits non conformes à l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Le bois ne fait pas partie de cet accord et était déjà soumis à des droits antidumping de 20,56 % depuis juin.

Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, et la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, étaient au Mexique cette semaine, dans l’espoir d’un rapprochement avec la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, comme partenaire commercial, dans le contexte des tarifs appliqués par l’administration de Donald Trump.

Un secteur-clé : Les États-Unis accusent depuis longtemps le Canada de trop subventionner ses producteurs de bois. Depuis la fin de leur dernier accord commercial sur le bois en 2015, des droits de douane américains pèsent sur le secteur canadien. Le Canada a régulièrement contesté ces surtaxes avec succès devant les cours commerciales.

«Le Canada ne vend pas de bois au rabais aux États-Unis. […] Le Canada est un fournisseur vital pour notre voisin du Sud. Nous représentons un quart de leur marché et nous aidons à garder le prix de la construction de maison bas tout en améliorant leur qualité», a défendu le premier ministre en conférence de presse.

Trois tranches : Sept-cents-millions de dollars serviront à fournir des garanties de prêts pour soutenir des projets de restructuration des activités. Un autre 500 millions servira à financer la diversification et la transformation à valeur ajoutée, incluant pour les entreprises autochtones. Finalement, 50 millions est réservé au perfectionnement et au recyclage des compétences des travailleurs de l’industrie.

Privilégier le Canada : Les entreprises qui signeront des contrats avec le gouvernement fédéral devront s’approvisionner en bois canadien pour les projets de construction.

Une nouvelle campagne de promotion pour accroitre la place du bois canadien dans les régions où la demande est grande pour la construction de logement sera également lancée.

Près de 10 000 agents de bord d’Air Canada pourraient être en grève dès le 16 aout prochain.

Les 10 000 agents de bord d’Air Canada et de Rouge ont voté à 99,7 % en faveur d’un mandat de grève, a annoncé mardi le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Pourquoi? : La principale raison évoquée est l’échec des négociations salariales entre Air Canada et le syndicat. Les agents de bord à temps plein gagnent 1951,30 $ par mois, une somme jugée «insuffisante» par le syndicat.

Le travail non rémunéré, les avantages sociaux comme le temps de repos en escale ou les conditions du régime de retraite font également partie des discussions.

Selon le syndicat, certains agents de bord seraient sous-payés, voire pas du tout, pour effectuer certaines tâches.

Le vote avait commencé le 28 juillet pour se terminer mardi. Les agents peuvent déposer un préavis de grève 72 heures au plus tôt le 16 aout à 0 h 1.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a annoncé jeudi en conférence de presse le dépôt d’un nouveau projet de loi à la rentrée parlementaire, notamment pour «débloquer» de grands projets énergétiques, mettant Mark Carney face à des promesses qu’il estime «brisées».

En pleine campagne en Alberta pour récupérer un siège au Parlement, Pierre Poilievre a annoncé jeudi, en conférence de presse, que les conservateurs déposeront un projet de loi à l’automne pour faire adopter la «Loi sur la souveraineté du Canada». Cette dernière a pour but principal de faciliter l’autorisation de plusieurs projets de productions énergétiques.

«Nous accueillons des amendements», a-t-il offert aux autres partis fédéraux.

Son plan : Le chef conservateur a répété qu’il voulait abroger certaines lois libérales, comme le projet de loi C-69 (relatif aux normes environnementales), la taxe carbone industrielle, les quotas sur le pétrole et le gaz ou encore l’interdiction des plastiques.

Appel à l’action : Poilievre a mis le gouvernement fédéral au défi de permettre la construction de deux oléoducs, d’une autoroute vers le Cercle de feu dans le Nord de l’Ontario, et un projet de gaz naturel liquéfié, le tout avant d’ici le 14 mars, date «d’anniversaire» de l’accession de Mark Carney au poste de premier ministre.

«Notre économie est faible et trop dépendante des Américains. […] Le Canada n’a ni entente ni échéancier pour conclure une [entente]», a fustigé Pierre Poilievre.

Le vote par anticipation commence dès aujourd’hui et se termine lundi pour l’élection partielle de Battle River–Crowfoot, en Alberta, où se présentent Pierre Poilievre et plus de 200 autres candidats.

Le chef conservateur a perdu son siège dans la circonscription de Nepean, en banlieue d’Ottawa le 28 avril lors de l’élection fédérale. Il représentait cette circonscription depuis 20 ans.

Le comité du bulletin de vote le plus long est à l’origine de ces candidatures nombreuses, dans le but d’attirer l’intention sur une réforme du système électoral.

Mark Carney a affirmé que la rencontre de jeudi avec les chefs métis n’était «pas le début de la consultation». Celle-ci portera «sur des projets spécifiques, puis sur la manière dont nous allons mener à bien ces projets. Cela reste donc à venir», a-t-il fait valoir.

La Loi sur les grands projets d’infrastructure (anciennement projet de loi C-5) créera des centaines de milliers d’emploi pour les travailleurs qualifiés et les Autochtones seront consultés, a affirmé le premier ministre en conférence de presse jeudi, lors du Sommet des Métis sur les grands projets à la Société géographique royale du Canada, à Ottawa.

Mark Carney avait, pour l’occasion, invité plusieurs chefs métis. David Chartrand, président de la Fédération métisse du Manitoba, a toutefois refusé de se présenter, en raison de tensions avec la Nation métisse de l’Ontario.

Selon un rapport publié mercredi par le Centre de recherche sur l’islamophobie de l’Université York, des institutions publiques et privées canadiennes violent le droit à la parole des personnes qui dénoncent la guerre menée par Israël à Gaza.

En conférence de presse mercredi, les auteurs et représentants de différents mouvements sont venus défendre le droit des Palestiniens et des musulmans à honorer leur culture et leurs points de vue.

«Exception palestinienne» : Selon Nihad Jasser, de l’Association des Canadiens d’origine arabe palestinienne, il y aurait une «exception palestinienne» au sein des politiques de diversité et d’inclusion canadiennes.

Le rapport demande que les différents paliers de gouvernement au Canada reconnaissent la présence de racisme antipalestinien dans leurs rangs et forment leurs personnels pour détecter et éviter cette discrimination.

Le document cite le cas d’étudiants, d’enseignants et de professionnels de la santé qui ont été réprimandés – voire suspendus – en raison de leur origine palestinienne ou de leur soutien à la Palestine.

À lire : Du Canada à Gaza : des médecins dénoncent la violence coloniale

Nathan Rabalais effectue des projets sur la culture des mèmes ainsi que l’identité acadienne et cajun dans l’ouvrage collectif Repenser l’Acadie dans le monde.

Les mèmes – ces images, vidéos ou textes largement remixés sur Internet – constituent un espace unique où l’humour nourrit la vitalité linguistique et culturelle, comme le montrent des recherches menées par des experts francophones sur ce sujet.

«Le jeu des mèmes est de prendre quelque chose d’universel et de le rendre “très spécifique” à une certaine communauté ou un individu, en l’appropriant», explique Nathan Rabalais, professeur agrégé en études francophones à l’Université de Louisiane, à Lafayette. Il précise que la modification du contexte se fait plus au niveau du texte, alors que l’image reste la même.

Les mèmes, c’est quoi?

Les mèmes correspondent à des «iconotextes», c’est-à-dire des «amalgames de textes et d’images, qu’on peut modifier, partager et commenter», décrit le professeur Stéphane Girard de l’Université de Hearst.

Nés durant la deuxième moitié du 20e siècle, l’idée du mème précède Internet. Elle a été conçue par Richard Dawkins dans son œuvre Le Gène égoïste, pour désigner des éléments culturels qui circulent par imitation, qui évoluent comme des gènes. Or aujourd’hui, d’après Nathan Rabalais, ces productions se trouvent sur Internet où elles peuvent se répand re plus rapidement.

Ils sont souvent issus de la culture populaire, comme des films ou des contenus TikTok, remarque Nathan Rabalais. «J’aime beaucoup les mèmes parce que ça nous permet de rire.»

Stéphane Girard a codirigé le collectif Pour que tu mèmes encore. Penser nos identités au prisme des mèmes numériques (2021) avec Megan Bédard.

Ces adaptations peuvent refléter des réalités d’actualité, quotidiennes, historiques, sociales, culturelles ou linguistiques locales, comme la déportation des Acadiens, les spécificités du chiac ou la poutine râpée, explique Stéphane Girard, professeur en sciences humaines et sociales interdisciplinaires à l’Université de Hearst, en Ontario.

«Les mèmes permettent de codifier des expériences communes, qu’elles soient plus générales (l’histoire de la francophonie canadienne du 16e siècle à aujourd’hui) ou spécifiques (accent, expressions locales, stéréotypes, etc.) et de les proposer via la parodie ou l’ironie, entre autres.»

À lire aussi : Les Newbies et Improtéine revisitent 2024, pour le meilleur et pour le rire

Vecteur de diversité linguistique

Pour Laurence Arrighi, professeure de linguistique à l’Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, l’utilisation de mots ou d’expressions qui reflètent la prononciation ou la réalité orale dans les mèmes ne constitue pas seulement une simple retranscription orale ; elle témoigne aussi de la créativité, du fonctionnement et des spécificités propres à la langue.

Les mèmes mettent en lumière les vécus des francophones à l’ouest du Canada.

Elle les considère comme une contribution à la diversité linguistique : « Utiliser une langue [peu importe son écriture], c’est cela qui la préserve». Ces usages se retrouvent aussi dans la bande dessinée, le théâtre ou la littérature, observe-t-elle.

À ses yeux, l’exposition publique de formes linguistiques variées contribue à diminuer l’insécurité linguistique chez les francophones minoritaires, quel que soit leur âge. Elle se réjouit ainsi que les mèmes encouragent l’utilisation du français chez les jeunes, dans un monde numérique «anglodominant».

Stéphane Girard évoque aussi le rôle que jouent les mèmes dans la francophonie canadienne : «exprimer, partager et réaffirmer des référents culturels spécifiques» aux communautés distinctes. Ils permettent aussi de marquer son appartenance à une culture qui se construit en marge de celles des Québécois et des anglophones du Canada.

Le groupe Improtéine remet en question la standardisation de l’accent franco-ontarien tout en créant du contenu humoristique.

«En somme, de telles productions mémétiques rendent visibles, dans le contexte des communications en ligne, la complexité et la richesse des francophonies canadiennes», explique Stéphane Girard.

Les mèmes, en général, permettent de développer des liens de solidarité intracommunautaires, estime le professeur.

À lire aussi : Le discours sur le déclin du français nourrit l’insécurité linguistique

Laurence Arrighi suggère que les mèmes pourraient être intégrés en pédagogie pour rendre l’apprentissage de la culture francophone plus vivant.

L’humour comme «prestige couvert»

Un aspect de l’humour francophone que Nathan Rabalais relève dans ces productions est le concept de «prestige couvert». Selon lui, il s’agit d’une forme de valorisation où les créateurs se moquent de leur propre culture, y compris de ses spécificités linguistiques.

D’après le spécialiste, cela crée un sentiment de reconnaissance au sein du groupe, affirmant une identité unique. Il prend l’exemple d’un mème acadien ciblant des personnes de l’Acadie : «Même si vous essayez d’être comme moi, vous ne le serez jamais, il faut être Acadien ou Cajuns pour vraiment comprendre.»

Stéphane Girard constate cependant une limite à cette spécificité : «Les pages de mèmes publiant sur la francophonie minoritaire restent souvent très discrètes et réservées à un petit groupe, car seule une minorité des internautes s’identifient à ce contenu.»

À lire : L’humour francophone comme identifiant culturel : Qu’ossa ça donne… pour le français ?

Les mèmes permettent de traiter avec humour une expérience propre à une communauté minoritaire.

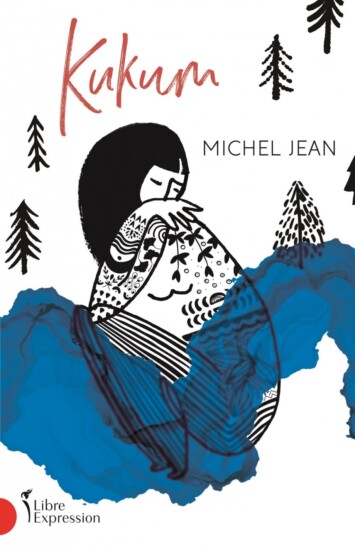

Kukum, de Michel Jean, Éditions Libre Expression, 2019.

Almanda ne se doutait pas que son existence basculerait le jour où son regard croiserait celui de Thomas, un jeune Innu. L’orpheline blanche quittera la ferme de son oncle et sa tante pour embrasser une vie nomade, sur les rives de la Péribonka et du lac Pekuami. Elle gagnera peu à peu sa place au sein de la communauté, jusqu’à en devenir sa base : libre, forte, et résiliente.

Expropriation, réserves, pensionnats, nature ravagée : avec Kukum, Michel Jean livre le récit de son arrière-grand-mère, mais aussi celui d’un peuple. Dans une langue à la fois dépouillée et d’une puissance inouïe, il dépeint les blessures du passé, la violence du déracinement et le pouvoir de l’amour. Un voyage à travers le temps et la terre.

– Camille Langlade

À lire aussi : L’essor de la littérature autochtone en francophonie minoritaire

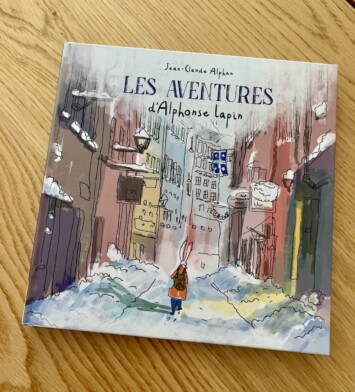

Les aventures d’Alphonse Lapin, de Jean-Claude Alphen, D’eux, 2023.

Alphonse Lapin part pour un grand voyage autour du monde. Tantôt en avion, en bateau ou même en montgolfière, il visite Paris, Londres, Tokyo, Amsterdam et de nombreuses autres villes. En gondole à Venise ou devant l’opéra de Sydney, Alphonse s’émerveille. À Moscou, il assiste au ballet Le Lac des cygnes. New York, en plus de sa célèbre statue, lui réserve une belle exposition ainsi qu’une délicieuse gourmandise. De retour à Québec et malgré de nombreuses aventures, notre ami voyageur n’aura qu’une envie : repartir!

Cet album sans texte est une invitation aux voyages, aux découvertes et aux discussions. Idéal pendant les vacances d’été!

– Marine Ernoult

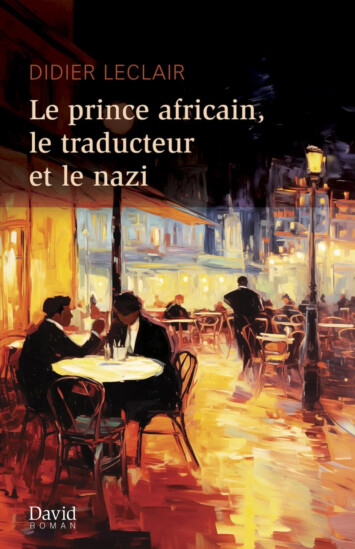

Le prince africain, le traducteur et le nazi, de Didier Leclair, Éditions David, 2024.

En plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, Jean de Dieu, traducteur pour un prince africain à Paris, doit déjouer les machinations du major Baumeister de la Gestapo. Il protège les richesses de son employeur, le prince Antonio, déjà au Portugal. Mais ce dernier a une autre demande pour Jean : aider Sarah, une Polonaise d’origine juive, et leur enfant à s’échapper.

Le prince africain, le traducteur et le nazi oscille entre le roman d’espionnage et historique. Didier Leclair ne passe pas beaucoup de temps à nous faire rêver à la Ville lumière, mais les descriptions des personnages, des petits appartements et de l’action nous plongent dans une série de péripéties bien ficelées qui donnent envie de connaitre la suite. Si on ne connait pas mieux Paris après la lecture, il nous laisse avec une meilleure compréhension de la vie angoissante dans la ville occupée.

– Julien Cayouette

À lire aussi : Lectures d’été : les coups de cœur de l’équipe de Francopresse

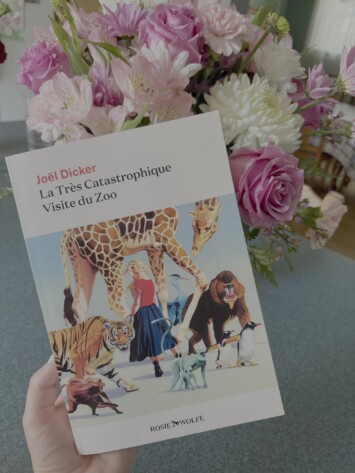

La très catastrophique visite du zoo, de Joël Dicker, Rosie&Wolfe, 2025.

La narratrice, Joséphine – qui aspire le plus sérieusement du monde à devenir inventeuse de gros mots quand elle sera grande –, tente d’expliquer à ses parents, avec sa logique implacable d’enfant, l’enchainement de péripéties loufoques qui ont fait que la sortie au zoo de sa classe «spéciale» a tourné à la catastrophe.

Rempli d’humour, de bonnes intentions et de grande sensibilité, ce roman arrive, comme trop peu d’ouvrages savent le faire, à tenir les petits en haleine, mais aussi à combler les grands. Chacun peut y trouver son bonheur.

Avec ce récit, les grands-parents qui attendent la visite de leurs petits-enfants pendant les vacances d’été ou les parents qui sont en quête de moments de qualité avec leurs enfants réussiront à faire oublier les écrans et à resserrer les liens intergénérationnels. À lire à voix haute en famille!

– Martine Leroux

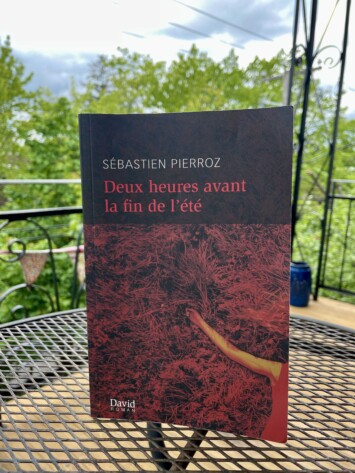

Deux heures avant la fin de l’été, de Sébastien Pierroz, Éditions David, 2023.

Deux heures avant la fin de l’été nous plonge dans l’histoire de Damien, un expatrié français qui rend visite à son village natal. Cet endroit – marqué à jamais par le meurtre d’une jeune fille survenu des années plus tôt et commis par un immigrant algérien – regorge de mystères qui attirent notamment une jeune journaliste franco-ontarienne. Elle fera la rencontre de Damien et de son frère, et l’équipe partira à la recherche de réponses.

Des allers-retours entre 1976, 2002 et le présent font découvrir au lecteur une foule de personnages brillamment écrits et, bien sûr, leurs secrets. En trame de fond se trouve une analyse subtile, mais pertinente, des effets de la mondialisation sur la France rurale. En première ligne, un hommage magnifique à l’amour, au deuil et au courage. Rythmé et intrigant, c’est le genre de roman que l’on pose difficilement sur notre table de chevet.

– Marianne Dépelteau

Ru, de Kim Thúy, Éditions Libre Expression, 2009.

Ce roman semi-autobiographique raconte le parcours d’une personne qui fuit le Vietnam en tant que boat people pour s’installer au Québec. Elle écrit sur divers sujets, dont l’exil, l’adaptation, les souvenirs d’enfance et la reconstruction de soi dans un nouveau pays, grâce à des passages poétiques.

Kim Thúy mêle les petites anecdotes du quotidien à des réflexions sur la mémoire, l’identité et la résilience du côté de l’histoire vietnamienne que l’on entend peu souvent. Ses histoires sont authentiques, touchantes, voire bouleversantes. Ce qui marque le plus est sa vie en tant que réfugiée, de son départ du Vietnam à son arrivée au Canada, et ce qu’elle a dû vivre tout au long du trajet. C’est un livre qui se lit vite, mais qui reste longtemps en tête.

– Lê Vu Hai Huong

«Je suis désappointé de la décision, il y a un manque de reconnaissance de l’urgence de construire des écoles francophones en Colombie-Britannique», regrette Roger Lepage, avocat au cabinet Miller Thomson à Regina, en Saskatchewan, en réaction au jugement rendu le 27 mai par la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Dans cette décision, le juge Geoffrey B. Gomery demande au gouvernement provincial d’accorder au Conseil scolaire francophone (CSF) un pouvoir d’expropriation pour bâtir des écoles. Il critique toutefois, dans le même souffle, la gestion du CSF dans sa recherche de terrains, et ne contraint pas la province à financer la construction d’écoles francophones.

Une source proche du dossier interrogée par Francopresse – mais qui ne peut pas s’exprimer publiquement – évoque «une décision arc-en-ciel, avec du très bon et du très mauvais».

Malgré l’arrêt de la Cour suprême du Canada de juin 2020 – qui ordonnait à la Colombie-Britannique de financer au moins une dizaine d’écoles entièrement francophones dans un «délai utile» –, le Conseil scolaire francophone (CSF) de Colombie-Britannique n’a pas pu acquérir de terrains permanents pour les construire.

Dans un communiqué publié en septembre 2024, le CSF dénonçait un manque d’action de la part de la province pour l’aider à acquérir des terrains, ainsi que les «obstacles érigés» par les conseils scolaires anglophones.

En aout 2024, le CSF a donc demandé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique d’ordonner la mise en œuvre de l’arrêt de la Cour suprême du Canada et le respect de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et des libertés.

Cet article garantit notamment le droit des parents francophones en milieu minoritaire à une éducation dans leur langue pour leurs enfants, partout où un nombre suffisant d’élèves le justifie.

Parmi les points positifs, le jugement reconnait l’obligation, pour les conseils scolaires anglophones, de tenir compte des valeurs de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés – le droit à l’instruction dans la langue de la minorité linguistique – quand ils prennent des décisions touchant les écoles francophones.

Simon Cloutier de la FNCSF parle d’une «première» à propos de la reconnaissance par le juge de l’obligation des conseils scolaires anglophones de prendre en compte les valeurs sous-jacentes à l’article 23 de la Charte.

«C’est une première, ça pourrait avoir des impacts dans d’autres provinces et territoires», souligne le président de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF), Simon Cloutier.

«Ça va devenir plus difficile pour les conseils scolaires anglophones de refuser de transférer à leurs homologues francophones, en manque d’espaces et d’infrastructures, certaines de leurs écoles vides.»

Le CSF a également remporté le droit de se faire transférer la pleine propriété ou un bail prépayé à long terme sur les sites de l’Annexe Queen Elizabeth et l’Annexe Laurier (École des Colibris), à Vancouver.

«C’est la première fois qu’un conseil scolaire met la main sur un site qui appartient à la majorité, alors que la [Commission scolaire de Vancouver (VBE), NDRL] ne voulait rien céder», indique la source proche du dossier.

Plus globalement, le tribunal exige l’adoption par la province, dans un délai de six mois, d’une loi donnant le droit au CSF d’exproprier des terrains privés pour y offrir des services scolaires francophones, comme l’exige l’article 23 de la Charte.

«Depuis sa création en 1997, le CSF est le seul conseil scolaire de la province n’étant pas doté d’un tel pouvoir, ce qui a posé un défi important dans sa recherche de sites pour construire des écoles de langue française à travers la province», a commenté le CSF dans un communiqué.

Cependant, le jugement ne garantit pas au CSF la pleine propriété des terrains et des édifices scolaires qui lui seraient transférés. Aujourd’hui, la vaste majorité des sites sur lesquels sont situées ses écoles appartiennent aux conseils scolaires anglophones.

Le magistrat estime que des baux de 99 ans, sans garantie de renouvèlement, contractés à la juste valeur marchande du secteur privé, sont conformes à l’article 23 de la Charte.

Pour Roger Lepage, c’est un «non-sens» de dire que les francophones peuvent rester simples locataires, parce qu’«on n’est jamais certain qu’il y ait un nombre suffisant d’enfants dans 99 ans».

«Les conseils scolaires anglophones gardent des terrains à perpétuité qu’ils n’utilisent même pas et louent à des fins commerciales. L’égalité réelle de l’article 23 exige que le CSF contrôle aussi ses espaces, qu’il n’ait pas à craindre de voir le bail résilié à la dernière minute ou pas renouvelé», ajoute l’avocat.

Simon Cloutier se dit également «très déçu» : «Si on n’a pas la propriété, c’est très difficile de planifier, de rénover, de faire des agrandissements.»

Le professeur à la Faculté de droit de l’Université de Moncton, Michel Doucet, nuance l’effet que pourrait avoir ce jugement. Il croit que cette décision de première instance, «qui n’établit pas de principes fondateurs n’aura pas un impact jurisprudentiel important dans les autres communautés francophones en situation minoritaire».

Dans la partie 5 du jugement, la Cour donne partiellement raison au gouvernement de la Colombie-Britannique et reconnait des manquements de la part du CSF dans la recherche de nouvelles propriétés.

«Je comprends les critiques que peut soulever cet appel, mais ce n’est pas la faute du CSF, c’est la faute du gouvernement provincial qui ne respecte pas la décision de la Cour suprême du Canada», dit l’avocat Roger Lepage.

«La province n’a pas manqué à son obligation constitutionnelle en s’attaquant aux obstacles systémiques qui ont entravé et retardé la création de nouvelles écoles», peut-on lire dans la décision.

«L’incapacité du CSF à embaucher et à retenir du personnel qualifié pour la planification immobilière a entravé et retardé ses efforts pour acquérir des sites et construire des écoles, et la province n’est pas responsable de cette incapacité.»

Roger Lepage n’hésite pas à parler d’«erreurs monumentales» du magistrat, qui se focalise sur «les lacunes» et le soi-disant manque de coopération du CSF.

«Il oublie que le CSF est financé à 100 % par la province, donc s’il n’a pas les ressources humaines nécessaires pour identifier les terrains et suivre le dossier de la construction, c’est parce qu’il est sous-financé», estime-t-il.

Le juge a par ailleurs refusé de rester saisi du dossier, comme le demandait le CSF, afin de s’assurer que la province et les conseils scolaires anglophones respectent les ordonnances des tribunaux.

«Si le CSF est mécontent d’une décision de la province ou d’une ville, le juge nous dit [que le Conseil] peut l’attaquer en justice pour régler le problème», souligne la source proche du dossier.

«Au lieu de reconnaitre un manquement aux droits constitutionnels, le juge semble mettre le blâme sur le CSF pour faire valoir régulièrement ses droits en cour et donner, au contraire, beaucoup de latitude au gouvernement provincial et au VBE», dénonce de son côté l’avocat Roger Lepage.

À lire aussi : Difficile pour les conseils scolaires francophones d’exercer leurs pleins pouvoirs

Le CSF a décidé de faire appel. La source proche du dossier rapporte que la conclusion du magistrat selon laquelle «la province et le CSF ne sont pas des partenaires égaux en matière d’éducation» constitue l’une des raisons principales de cet appel.

«Il y a toujours des choses positives quand une communauté francophone en situation minoritaire obtient certains gains, surtout qu’il s’agit d’une bataille judiciaire très longue pour le CSF», estime le professeur Michel Doucet

Roger Lepage salue la «persévérance» du CSF : «Si tu laisses cette décision, ça devient un précédent qui peut nuire à tous les conseils scolaires francophones.»

«Le CSF a tellement d’embuches pour construire des écoles, en particulier à Vancouver, le juge aurait dû voir que l’article 23 exigeait un changement profond de la loi scolaire provinciale», avance-t-il.

Quelle que soit la portée du jugement, Simon Cloutier reconnait l’existence de débats entourant ces longues batailles judiciaires, «car elles coutent cher et demandent beaucoup de temps.»

«Mais ce n’est pas la faute des conseils scolaires, c’est la faute des gouvernements qui nous forcent à recourir aux tribunaux pour faire respecter nos droits, souligne-t-il. On n’a pas le choix, sinon les gouvernements vont essayer de limiter les droits des francophones.»

Michel Doucet présume que l’objectif final du CSF est probablement d’aller à nouveau jusque devant la Cour suprême du Canada afin d’«éclairer certains points nébuleux.»

De son côté, la province conteste en appel le pouvoir d’expropriation accordé au CSF.

À lire aussi : «Décoloniser» le système scolaire francophone : un travail de longue haleine

Sophie Montreuil, directrice générale, Acfas

Martin Maltais, président, Acfas

Jean-Pierre Perreault, président sortant, Acfas

Il est urgent que le gouvernement fédéral reconnaisse la contribution fondamentale des scientifiques francophones et qu’il adopte des mesures concrètes pour soutenir et valoriser leur travail.

Sophie Montreuil est la directrice générale de l’Acfas.

La science en français n’est ni un caprice ni un particularisme régional ou folklorique. Elle est l’expression d’une des deux langues officielles du Canada, le reflet d’une culture vivante, dynamique et, surtout, d’une communauté de recherche qui contribue activement à l’avancement des savoirs et à leur mobilisation, tant au pays qu’à l’international. Pourtant, cette communauté se heurte à une série d’obstacles qui freinent son développement et compromettent la vitalité économique de la nation canadienne.

Les données parlent d’elles-mêmes : alors que les francophones représentent environ 21 % de la population universitaire canadienne en recherche, à peine 5 % à 12 % des demandes de subvention aux grands conseils fédéraux sont rédigées en français.

Ce déséquilibre flagrant n’est pas dû à un manque d’intérêt ou de compétence des chercheurs, mais bien à un système qui, dans ses pratiques, décourage l’usage du français. Les craintes de malentendus, d’évaluations biaisées ou inéquitables, de même que l’absence de mécanismes de soutien adaptés, poussent bon nombre de scientifiques et de jeunes chercheurs à se détourner de leur langue maternelle pour pouvoir être entendus.

Depuis plusieurs années, l’Acfas tire la sonnette d’alarme. Son rapport de 2021, largement diffusé, documente en détail les freins institutionnels, structurels et linguistiques qui minent la recherche en français au Canada1.

D’autres organisations, comme l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et le Réseau de l’Université du Québec, ont aussi pris position. Malgré ces démarches, les gestes posés par le gouvernement fédéral demeurent timides, voire symboliques.

Jean-Pierre Perreault est le président sortant de l’Acfas.

Prenons l’exemple de la réforme du système de soutien à la recherche, amorcée à l’automne 2022. Un premier rapport, en mars 2023, inclut une recommandation sur le français… sur 21! Pire encore : sur les 10 000 mots d’un autre rapport, paru en octobre 2024, à peine 184 sont consacrés à la question de la recherche en français. Ce traitement marginal reflète une tendance constante : considérer la science francophone comme périphérique, voire accessoire.

Il serait injuste de ne pas reconnaitre certains efforts. Patrimoine canadien, en particulier, a manifesté une réelle volonté d’agir. Il a mis en place un groupe consultatif externe sur la recherche en français à l’automne 2024 et appuyé des initiatives concrètes, notamment à travers le Plan d’action sur les langues officielles 2023-2028.

Mais avec un financement de seulement 8,5 millions de dollars sur cinq ans pour l’ensemble des sciences en français au Canada – soit moins de 1,7 million par année –, on est loin d’un engagement structurant. Surtout, Patrimoine canadien ne peut pas porter seul cette responsabilité. Les trois grands conseils subventionnaires (CRSH, CRSNG, IRSC), qui gèrent ensemble plus de 3,1 milliards en financement annuel, doivent impérativement faire leur part.

Il est temps de passer des constats aux actions. Le gouvernement a tous les outils en main : des rapports clairs, des recommandations précises et un cadre législatif – la Loi sur les langues officielles – qui lui impose d’agir.

Ce qu’on attend, c’est un engagement fort et structurant pour la recherche en français, à la hauteur de ce qu’elle représente pour le pays.

Concrètement, cela signifie revoir les processus d’évaluation pour garantir un traitement équitable des demandes soumises en français; assurer une représentativité adéquate des chercheurs francophones dans les comités décisionnels; allouer un financement récurrent et significatif à la recherche menée en français; surtout, intégrer la dualité linguistique dès la conception des nouvelles structures de gouvernance scientifique.

La science en français n’est pas un luxe. Elle est un levier stratégique pour l’innovation, l’inclusion et les relations internationales du Canada. Notre pays a une occasion unique : bâtir un système de recherche réellement bilingue, équitable et ouvert sur le monde.

Il faut maintenant avoir le courage d’agir. L’audace de l’égalité linguistique doit devenir la norme. Elle doit être le moteur du repositionnement national du Canada face à l’obscurantisme consommé que l’on observe au sud de nos frontières.

* Le 17 juin dernier, l’Acfas a envoyé une lettre aux ministres Mélanie Joly et Marjorie Michel et à la Dre Mona Nemer. Cette lettre inclut les signatures de 1062 personnes, qui ont appuyé les constats et les demandes de l’Acfas.

La formation terre-neuvienne Port-Aux-Poutines s’est fait un devoir de garder la langue française vivante en terre d’Amérique, où la francophonie est souvent un combat de tous les jours. Avec son nouvel album Oui B’y, le groupe veut plus que jamais la partager et l’enseigner à la jeunesse.

Les membres de la formation veulent rendre hommage aux gens qui ont défendu le français, notamment à Terre-Neuve, perdue au milieu de l’Atlantique Nord.

Pochette de l’album Oui B’y.

Le tout débute avec Chapeau, un hommage non seulement aux Français de l’ile, mais aussi de partout en Amérique. Ports-Aux-Poutines célèbre également les pêcheurs, avec une superbe valse country, Mon Grand-Père, l’un des plus beaux textes du disque. Ils n’oublient pas le territoire rude auquel il faut s’adapter, comme le démontrent les chansons Les Aurores Du Labrador et Les Bancs De Terre-Neuve.

Quelques pièces m’ont beaucoup touché, comme Le Héros, qui nous parle des premiers matelots à toucher terre en Amérique, sur un fond musical breton. Il y a aussi une magnifique version de Le Rossignol, avec un superbe trio vocal des plus captivants.

J’aimerais enfin faire une mention spéciale à la version revisitée d’une chanson traditionnelle popularisée par Zachary Richard dans les années 1970 : L’Arbre Est Dans Ses Feuilles, tout à fait savoureux.

Sur ce disque, Ports-Aux-Poutines nous offre une douzaine de chansons de style folklorique; un ensemble de pièces originales et de reprises qui saura captiver l’attention des auditeurs tout en nourrissant la fierté francophone.

L’une des voix les plus emblématiques de l’Acadie nous revient avec un autre moment de tendresse. Daniel Léger nous présente Acadienneté, un 6e opus à l’image de son grand talent de conteur.

Depuis 2004, il n’a cessé de progresser, nous offrant des textes magnifiques qui nous interpellent sur l’histoire, l’amour, le quotidien du village et les légendes. Cette variété de sujets est déposée sur de superbes mélodies country, bluegrass et folk.

Daniel Léger a sorti un nouvel album, Acadienneté.

L’auteur-compositeur-interprète acadien réussit encore une fois à nous captiver en nous livrant des mélodies profondes d’une musicalité hors du commun.

Lorsque l’on pense à Daniel Léger, on pense à des chansons puissantes. Eh bien, sur Acadienneté, on n’est pas en reste. Il y a deux hymnes à l’Acadie sur ce disque, Je renais de mes cendres et L’Acadie, je l’ai dans le tchoeur, deux textes extrêmement puissants sur la fierté acadienne. Mention spéciale pour la pièce Reviens-t’en, une valse country très touchante due à la richesse de son arrangement.

Le 15 aout, jour de la Fête nationale de l’Acadie, pourquoi ne pas s’offrir un nouveau produit rempli de richesses musicales. Grâce à sa voix paisible, l’interprète nous captive encore une fois par la force de ses mélodies et la profondeur de ses textes.

Après les Maritimes, je termine en souvenir, dans les Prairies. Il y a quelques mois je vous parlais d’une voix forte et captivante, d’un univers particulier.

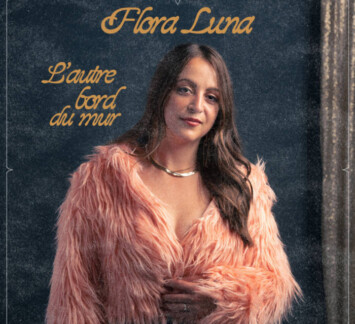

Pochète de l’album L’autre bord du mur.

Née dans une famille de musiciens, c’était naturel pour Flora Luna de vouloir ouvrir ses ailes et de prendre la place qui lui revient. Elle nous présentait à la fin mars 2024, un premier microalbum dont elle signait paroles et musiques, avec quelques collaborations d’Anique Granger et Éric Burke. La jeune Franco-Manitobaine nous invitait dans son univers, L’autre bord du mur.

Tout au long de ce microalbum, elle nous interpelle sur des thèmes profonds, comme la maladie mentale, l’exploitation de l’image et la persévérance. La force des mots est gage d’une auteure dotée d’une sensibilité indéniable.

Ce microalbum dévoile six pièces aux arrangements puissants. De Mon sort à I’m Gonna let You in – l’unique pièce anglophone –, nous sommes séduits par d’excellentes trames de piano et de guitare, signes d’une grande compositrice.

L’autre bord du mur, une carte de visite impressionnante, met en valeur tout le talent de Flora Luna. Une voix exceptionnelle nous livre de superbes textes qui nous touchent les uns après les autres.

Raymond Théberge a accepté de rester au Commissariat des langues officielles le temps que le bureau du Conseil privé lui trouve un ou une successeure.

Raymond Théberge a accepté de rester en poste comme commissaire intérimaire aux langues officielles «jusqu’à la nomination de son successeur ou jusqu’au 28 janvier 2026, selon la première éventualité», a confirmé son équipe média lundi, par courriel à Francopresse.

En poste depuis le 29 janvier 2018, il voit son mandat étiré une seconde fois.

À lire : Raymond Théberge : «C’était un honneur d’occuper ce poste pendant sept ans»

La Cour suprême du Canada a sélectionné 24 décisions historiques à traduire, sur les quelque 6000 rendues avant 1970 et disponibles qui ne sont pas disponibles entièrement en français. C’est un comité indépendant qui a établi cette liste.

Le hic : Ces traductions ne seront pas officielles, ce qui suscite des critiques. La Cour suprême affirme en outre que traduire toutes ses anciennes décisions couterait trop cher, mais cette position est contestée par plusieurs juristes et organisations, dont Droits collectifs Québec (DCQ).

L’organisme poursuit la Cour pour non-respect de la Loi sur les langues officielles. Le Commissaire aux langues officielles a également conclu que la Cour avait enfreint cette loi en n’offrant pas ses anciens jugements dans les deux langues officielles.

À lire aussi : Cour suprême : traduire 24 jugements n’est pas suffisant pour des organismes

Lundi, le premier ministre Mark Carney a annoncé à l’Île-du-Prince-Édouard plusieurs réductions des couts pour le transport au Canada à compter du 1er aout.

Moitié moins cher : La première réduction concerne les droits de péage, qui passent de 50 à 20 $ pour tous les véhicules qui empruntent le pont de la Confédération, entre le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard. Ce tarif réduit sera en vigueur jusqu’en 2032. Une réduction de 50 % s’applique aussi sur les services de traversiers de l’est du Canada.

Le pont de la Confédération relie l’Île-du-Prince-Édouard avec le reste du Canada.

Le gouvernement fédéral réduit aussi de 50 % les tarifs pour les passagers et les véhicules de promenade sur les deux trajets de traversier à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi qu’un gel des prix pour le transport commercial.

Combien ça coute? : Cette mesure va couter 100 millions de dollars au Canada, a affirmé Mark Carney, qui a assuré que cet argent sera réinjecté dans l’économie canadienne, dans les «petites entreprises», en compensation des réductions.

Le président des États-Unis a signé un décret jeudi qui fait passer les tarifs douaniers des importations canadiennes de 25 à 35 % dès vendredi. Il avait imposé la date limite du 1er aout à tous les pays pour que des accords soient concluent et pour éviter un tarif plus élevé.

Moins de 20 % des exportations : La hausse vise seulement les produits qui ne sont pas protégés par l’Accord commercial Canada-États-Unis-Mexique. Selon l’analyse de plusieurs experts, de 80 à 90 % des exportations canadiennes aux États-Unis sont protégés par l’Accord.

«Alors que nous poursuivons nos négociations commerciales avec les États-Unis, le gouvernement du Canada se concentre résolument sur ce qu’il peut contrôler : bâtir un Canada Ford», affirme le premier ministre Mark Carney dans une déclaration écrite.

Depuis lundi et jusqu’au 5 aout, les quelque 10 000 agents de bord d’Air Canada et d’Air Canada Rouge tiennent un vote de grève. Après des semaines de négociation, aucune d’entente n’a été conclue entre le transporteur et le Syndicat canadien de la fonction publique. Ce dernier recommande à ses membres de voter en faveur de la grève et organise des séances d’information virtuelles.

Pourquoi une grève? Les revendications portent sur la rémunération, les indemnités, le travail non payé, le régime de retraite et le repos en escale.

Le salaire mensuel de départ d’un agent de bord est de 1951,30 $, un montant jugé insuffisant par le syndicat.

Air Canada affirme poursuivre les négociations en vue d’une entente équitable. Un vote favorable ne signifie pas une grève immédiate; un préavis de 72 heures est requis, ce qui repousse le début possible d’un débrayage au 16 aout.

La Banque du Canada a maintenu mercredi son taux directeur à 2,75 %. Elle explique sa décision par l’instabilité économique qui persiste au pays.

En conférence de presse mardi, une organisation non gouvernementale formée de quatre groupes propalestiniens a présenté un rapport détaillé présentant des preuves que le Canada aurait menti lorsqu’il affirmait avoir suspendu les exportations d’armes vers Israël.

Le rapport dévoile les itinéraires maritimes depuis les villes canadiennes vers différentes villes de transbordement avant d’atteindre Israël. Photo : Capture d’écran

Affaires mondiales nie : Le rapport explique qu’en septembre 2024, des cargaisons de cartouches ont quitté l’usine de General Dynamics à Repentigny, au Québec, à destination d’Israël, via les États-Unis. Or, neuf jours auparavant, Mélanie Joly, alors ministre d’Affaires mondiales Canada (AMC), avait publiquement promis que le Canada bloquait les exportations de munitions depuis l’été 2024, notamment celles de cette entreprise.

Dans un courriel à Francopresse, AMC répond : «Le rapport fait référence à un certain nombre d’expéditions d’articles vers Israël ainsi qu’à leur mode de transport. AMC ne peut pas confirmer le nombre d’expéditions ni d’autres détails du rapport.»

Le ministère affirme que le Canada n’envoie actuellement à Israël que «des cartouches d’entrainement non contrôlées (de type paintball)» qui ne nécessitent pas de permis. Toutefois, ces équipements peuvent être mortels, ont affirmé les auteurs du rapport en conférence de presse.

Le Bloc québécois a exigé l’ouverture d’une enquête sur l’envoi d’armes par le Canada à Israël.

En conférence de presse mercredi, le premier ministre Mark Carney a affirmé que le Canada reconnaitra l’État de Palestine à l’Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra en septembre, à l’instar de la France et du Royaume-Uni.

Mark Carney a toutefois posé quelques conditions : l’Autorité nationale palestinienne devra organiser des élections en 2026, le Hamas ne devra y jouer aucun rôle et la Palestine devra être démilitarisée.

Aucune question n’a toutefois été posée sur le rapport rendu public la veille concernant les exportations d’armes du Canada vers Israël qui auraient continué malgré les promesses du gouvernement.

La famine à Gaza : Cette semaine, le «pire niveau de famine» à Gaza a été dénoncé dans un rapport de l’ONU.

Le blocus israélien qui dure depuis mars 2025 et qui touche tous les produits a été levé cette fin de semaine dans des «pauses humanitaires» annoncées par Israël, mais l’aide ne suffit pas, juge le Programme alimentaire mondial (PAM), dans un communiqué publié le 27 juillet.

Le 23 juillet 2025, le ministère de la Santé palestinien a rapporté qu’au moins 59 219 Palestiniens ont été tués et 143 045 avaient été blessés à Gaza depuis le 7 octobre 2023.

La Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Cour internationale de justice ont toutes deux reconnu, dans des décisions récentes, le lien entre changements climatiques et droits de la personne.

Les deux cours affirment que les pays peuvent être tenus légalement responsables de leur inaction climatique. Ceci ouvre la voie aux sanctions contre les États inactifs en matière de climat.

Le Canada aussi : Le Parti vert du Canada a souligné cette semaine que ces décisions marquent la fin de l’impunité climatique et appellent le Canada à réagir.

Malgré ces développements majeurs, la cheffe du parti, Elizabeth May, a déploré mardi le silence du gouvernement canadien, en l’absence de réaction officielle de la ministre de l’Environnement et du premier ministre.

En début d’année, la Cour suprême du Canada (CSC) a mis sur pied un comité indépendant chargé d’établir une liste d’une vingtaine de jugements à traduire.

Le comité a dû établir une méthodologie lui «permettant d’identifier les décisions qui sont les plus pertinentes jurisprudentiellement pour le développement du droit contemporain», explique le comité dans son rapport final.

À partir de consultations auprès de juristes, de listes existantes et de sondages, la sélection initiale a permis d’identifier 373 décisions régulièrement citées ou consultées par des juges, des avocats, des professeurs, des étudiants et le grand public.

Ces décisions ont été réparties en cinq catégories. En recoupant les listes, le comité a retenu celles qui revenaient le plus souvent et celles jugées les plus pertinentes pour le droit moderne.

Parmi les 24 jugements choisis, 17 ont été rédigés uniquement en anglais à l’origine. Les sept autres contiennent des sections en anglais et en français. Depuis 1970, la CSC publie toujours ses décisions dans les deux langues officielles.

Aucune décision ne touche directement une cause concernant les langues officielles, puisque lorsque la CSC a commencé à entendre des causes concernant la Chartes des droits et libertés et la Loi sur les langues officielles, elle publiait déjà ses jugements dans les deux langues officielles.

Une des décisions sélectionnées était déjà en cours de traduction. Il s’agit de Roncarelli v. Duplessis, [1959] S.C.R. 121, qui établit que les autorités publiques ne peuvent pas abuser de leur pouvoir discrétionnaire. Elle devrait être disponible au cours de l’automne.

Seul bémol, ces traductions ne seront pas officielles. La CSC soutient que c’est impossible, puisque les juges qui les ont rendues ne pourront pas les approuver. Les versions originales seront les seules qui auront encore force de droit.

Ce progrès est «modeste», selon la Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc., puisqu’il s’agit de 24 décisions sur 6000.

«La Fédération croit qu’à titre de juridiction de dernier ressort depuis 1949, la Cour suprême du Canada a le devoir de rendre accessible en français toutes ses décisions avant 1970 puisque celles-ci sont importantes pour des fins juridiques, ainsi qu’historiques ou éducatives», indique le directeur général, Rénald Rémillard, par courriel.

La présidente de l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta partage cette opinion. «L’AJEFA croit aussi que l’absence de la traduction de ces milliers de décisions uniquement en anglais continuera de soulever des débats vifs sur la place publique», écrit Maitre Elsy Gagné à Francopresse.

À lire : La Cour suprême traduira quelques anciennes décisions : «insuffisant» pour certains

Raymond Théberge a statué deux fois que la Cour suprême devait afficher ses jugements d’avant 1970 dans les deux langues officielles.

Le commissaire aux langues officielles (CLO), Raymond Théberge, a statué deux fois – en 2023 et 2024 – que la CSC ne respectait pas la Loi sur les langues officielles (LLO), puisque les 6000 décisions rendues par la Cour avant 1970 n’étaient pas disponibles dans les deux langues officielles sur son site Web.

«Je conclus que toutes les décisions que la Cour suprême publie sur son site Web devraient être dans les deux langues officielles puisque cette offre en ligne constitue une communication au public faite par une institution fédérale», avait écrit le commissaire dans son rapport final.

En réponse, la CSC a toujours soutenu que les couts de traduction de ses anciens jugements seraient beaucoup trop élevés. Une position qui va à l’encontre de certaines anciennes décisions de la Cour elle-même : les ressources financières ne constituent pas un argument valable pour contrevenir à la LLO.

Après le dépôt du deuxième rapport du CLO, la CSC a retiré de son site, le 8 novembre 2024, toutes les décisions rendues avant 1970. Elle avait alors annoncé son intention d’en traduire certaines.

À lire : Langues officielles : la Cour suprême à nouveau priée de traduire ses anciennes décisions

Selon Étienne-Alexis Boucher, la non-disponibilité des anciennes décisions dans les deux langues discrimine les juristes francophones.

L’organisme Droits collectifs Québec (DCQ) était à l’origine de la deuxième plainte au Commissariat.

Quelques jours avant le retrait des anciennes décisions du site de la CSC, DCQ a déposé une poursuite en Cour fédérale contre le Bureau de la registraire de la Cour suprême du Canada, pour non-respect de la LLO et pour forcer la traduction de tous les jugements.

Cette annonce de 24 traductions ne refroidit en rien les ardeurs de DCQ. «On va poursuivre nos procédures, ça ne change absolument rien à ce qu’on a initié», affirme son directeur général, Étienne-Alexis Boucher.

Ils ont d’ailleurs déposé leur argumentaire de 600 pages à la Cour fédérale le 28 juillet, la veille de l’annonce de la CSC.

Non seulement le nombre de traductions est insuffisant, mais DCQ conteste aussi le fait que les traductions ne seront pas officielles. Étienne-Alexis Boucher rappelle que la LLO exige que l’anglais et le français doivent avoir un poids égal au Canada.

Il s’élève aussi contre l’argument de la CSC selon lequel les traductions ne peuvent pas être approuvées par les juges qui les ont rendues.

Quand la Cour suprême du Canada a exigé que la province du Manitoba traduise l’ensemble de ses lois, ils n’ont jamais pensé demander de consulter le fantôme de Louis Riel.

Néanmoins, Étienne-Alexis Boucher se dit encouragé par ce pas en avant, car DCQ «pense y voir là la démonstration de la force de notre position juridique» : «La Cour suprême n’aurait pas bougé si on avait tort, si on disait n’importe quoi. Donc, on salue ce premier geste.»

À lire : La Cour suprême poursuivie pour la non-traduction de ses anciennes décisions