Les députés du Comité permanent des langues officielles se sont entendus jeudi matin pour étudier les quotas de diffusion de musique francophone des diffuseurs concernés.

Les conservateurs, les libéraux et le bloquiste Mario Beaulieu se pencheront aussi sur la question d’imposer un quota aux diffuseurs dans le domaine de l’audiovisuel canadien.

Ce qu’ils demandent : Une semaine plus tôt, le groupe Cogeco Média – l’un des plus importants réseaux de radio au Québec – a demandé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada (CRTC) de réduire les quotas de chansons francophones imposés aux stations musicales, estimant que cette mesure est essentielle à la survie de l’industrie.

Des entreprises de diffusion (comme Cogeco Média, Bell et Leclerc communication), l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (Adisq), des diffuseurs francophones, l’Alliance des radios communautaires (ARC) du Canada et d’autres intervenants seront entendus par le comité.

À lire aussi : Comment faire rayonner les contenus francophones en ligne?

Le ministre fédéral de l’Identité et de la Culture canadiennes, Steven Guilbeault, entouré des députés de toutes allégeances politiques, a levé le drapeau franco-ontarien sur la Colline du Parlement, le 25 septembre, Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes.

Cette journée a une saveur particulière cette année, puisque c’est le 50e anniversaire du drapeau.

À lire : L’histoire du drapeau franco-ontarien, symbole d’une lutte

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) et le Réseau de développement économique et d’employabilité du Canada (RDÉE Canada) ont signé un protocole d’entente pour renforcer les corridors de commerce francophones et tirer parti de la libéralisation du marché intérieur canadien.

Les buts : L’initiative vise à diversifier les exportations à l’intérieur du pays, réduire la dépendance aux marchés américains et mobiliser le potentiel des entreprises francophones hors Québec. Dans un communiqué, la CCIQ et le RDÉE Canada détaillent sept axes stratégiques pour y parvenir.

La motion du Bloc québécois, qui demandait au gouvernement fédéral de cesser d’intervenir dans la contestation de la loi 21 devant la Cour suprême, a été rejetée avec 170 voix contre – venant des libéraux et des néodémocrates – et 159 pour du côté des bloquistes et des conservateurs.

Surprise : Les conservateurs ont été applaudis par leurs collègues du Bloc lorsqu’ils se sont levés pour soutenir la motion, mais le gouvernement a défendu son rôle d’intervenant pour encadrer l’usage de la «clause dérogatoire» (article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés), sans contester directement la loi – soit la laïcité au Québec dans ce cas.

Dans son mémoire déposé la semaine dernière, le gouvernement de Mark Carney affirme que l’usage répété de la clause pourrait porter atteinte aux droits des Canadiens et des Canadiennes. Le Québec et certaines provinces, comme l’Alberta, défendent la disposition comme un compromis constitutionnel.

La Cour suprême n’a pas encore fixé la date des audiences.

Le ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree, se trouve au cœur d’une controverse après avoir affirmé dans une conversation privée rendue publique qu’il trouvait que le programme de rachat d’armes n’allait pas fonctionner, ce qu’il a rectifié maladroitement mardi, en conférence de presse.

Ottawa lancera cet automne un programme de rachat volontaire d’armes à feu prohibées, testé d’abord au Cap-Breton, qui vise à récupérer près de 180 000 armes. Les propriétaires devront soit s’en départir soit ne pas les utiliser.

Controverse : Un enregistrement privé rendu public a placé le ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangaree, dans l’embarras. Ce dernier a laissé entendre que les détenteurs d’armes prohibées ne risquaient pas d’être arrêtés, ce qu’il a ensuite qualifié d’erreur en conférence de presse mardi, réaffirmant que les forces de police feront respecter la loi.

Nathalie Provost, survivante de la tuerie de Polytechnique Montréal en 1989, devenue députée libérale aux dernières élections, a défendu son collègue et le programme de compensation pour les armes à feu.

De son côté, Nathalie Provost, députée libérale survivante de la tuerie de Polytechnique à Montréal en 1989, a précisé que la conversation privée «ne remettait pas en cause» le programme.

Jeudi, le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement du Canada, Joël Lightbound, a annoncé que Postes Canada devra mettre fin progressivement à la livraison du courrier à domicile. Des boites postales communautaires seront installées.

Économies : Le courrier non urgent sera acheminé par voie terrestre et non plus par voie aérienne afin de réduire les couts. Les mesures annoncées devraient permettre d’économiser jusqu’à un demi-milliard de dollars par an.

Postes Canada traverse une grave crise financière : depuis 2018, l’entreprise a perdu plus de 5 milliards de dollars et subi des pertes quotidiennes d’environ 10 millions de dollars.

Grève : Le soir même, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes ont déclenché une grève nationale pour contester l’annonce. Des retards dans la livraison du courrier sont à prévoir.

À lire : Postes Canada : crainte d’un système postal «à deux vitesses»

Lisez notre infolettre

les mercredis et samedis

À la suite de défaites électorales écrasantes, comme celle d’avril dernier, le Nouveau Parti démocratique (NPD) a lancé «Renouvellement NPD», une initiative pour reconstruire le parti social-démocrate du Canada.

Processus public : Le mouvement comprendra un sondage national où les membres, les alliés et les progressistes partageront leurs idées sur le leadeurship, l’inclusivité et l’avenir du parti.

Dimanche, le Canada a reconnu l’État de Palestine lors de l’Assemblée générale des Nations-Unies, à New York. D’autres pays occidentaux ont fait de même.

«Pendant plusieurs décennies, le Canada a cru à cet objectif en s’attendant à ce qu’il y ait éventuellement un règlement négocié. Malheureusement, cette possibilité a peu à peu été compromise, jusqu’à devenir presque inenvisageable», a fait valoir le premier ministre canadien, Mark Carney, en citant notamment le Hamas comme raison principale de l’échec.

Il a réaffirmé que le Hamas doit libérer tous les otages, se désarmer totalement et ne pas participer à la gouvernance future de la Palestine.

La députée libérale Salma Zahid a affirmé qu’elle «poussait» le caucus libéral à stopper tout envoi d’armes à Israël via les États-Unis.

La reconnaissance fait consensus chez les libéraux, les néodémocrates et le Bloc québécois. Les conservateurs ont, de leur côté, dénoncé le fait que Mark Carney «reconnait l’État du Hamas».

La députée libérale Salma Zahid a affirmé mercredi, avant le caucus, qu’il fallait en faire «beaucoup plus» que reconnaitre l’État de Palestine et qu’elle «poussait» son caucus à stopper l’envoi d’armes sans permis à destination d’Israël via les États-Unis. Elle demande aussi le déblocage immédiat de l’aide humanitaire.

Et les Palestiniens? : Les Palestiniens, qui sont victimes d’un génocide mené par Israël depuis 2 ans selon un nombre grandissant d’organisations, ne faisaient pas fait partie des discussions à l’Organisation des Nations unies. L’administration de Donald Trump leur a interdit l’entrée sur le sol américain.

Selon le journaliste palestinien et fondateur de GazaPress, Rami Abou Jamous, la plupart des Palestiniens ne savent pas que leur État a été reconnu par plusieurs pays occidentaux cette semaine.

«Jusqu’ici, ces pays occidentaux reconnaissaient l’occupant, mais pas l’occupé. C’est bien de reconnaitre enfin l’occupé, mais l’occupé est en train de disparaitre, et ils ne font rien pour l’empêcher. […] La France et les autres savent qu’un génocide est en marche, mais ils se contentent de nous “reconnaitre”.»

Le 28 septembre est la Journée internationale de l’accès universel à l’information, qui a été proclamée par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en 2015.

À l’échelle internationale, elle est présentée comme une invitation à la transparence des gouvernements afin de promouvoir l’inclusivité et la confiance.

Cependant, alors que l’information de piètre qualité, la désinformation et la mésinformation produites par l’intelligence artificielle envahissent le Web, le concept de droit à l’information – il faudrait peut-être commencer à dire «droit à de l’information digne de confiance» – doit dépasser les gouvernements.

Ce concept doit inspirer toutes les agences publiques, toutes les institutions et les entreprises qui ont la capacité d’influencer la société. Toutes les personnes qui ont le droit de voter doivent aussi s’en préoccuper sérieusement.

À lire : Une «tempête parfaite» pour la désinformation électorale

Le Canada est l’un des pionniers en matière de transparence de l’information. En 1983, il est devenu le cinquième pays a adopté une telle loi. Quarante-deux ans plus tard, elle a grandement besoin d’un coup de modernité.

Le 20 juin, le gouvernement du Canada a lancé l’examen de 2025 de la Loi sur l’accès à l’information. Une démarche obligatoire puisque, depuis 2019, un nouvel article ajouté à cette loi exige qu’elle soit révisée tous les cinq ans.

Justement, pendant sa campagne électorale du printemps, l’actuel premier ministre, Mark Carney, a promis un «examen objectif» de la loi.

Les médias et le Commissariat à l’information du Canada font la liste des ratés de la Loi sur l’accès à l’information depuis plusieurs années.

Dans des lettres au premier ministre et au ministre du Conseil du Trésor, la commissaire Caroline Maynard écrit : «Depuis que je suis devenue Commissaire à l’information en 2018, j’ai constaté un déclin constant du système d’accès à l’information, à un point tel qu’il n’atteint plus son but : permettre l’accès à l’information qui peut et doit être communiquée.»

La commissaire dit avoir remarqué que les institutions fédérales se préoccupent avant tout de ce que la loi leur permet de cacher, plutôt que de l’information qui doit être communiquée.

Le système fonctionne en quelque sorte à l’envers : vous devez demander d’avoir accès à une information publique.

Dans la mesure du possible, ces informations devraient être accessibles par défaut et non cachées derrière une bureaucratie qui cherche à garder des secrets. Dès qu’un mémo est lancé, dès qu’une lettre en envoyée, dès qu’un tableau est monté, ils devraient être rendus publics.

C’est ce qu’une loi remaniée devrait chercher à faire. Les technologies actuelles pourraient le permettre. Une telle transparence ne convaincra peut-être pas les ultrasceptiques, mais elle empêchera peut-être des personnes de le devenir.

À lire : Les francophones en milieu minoritaire, orphelins de données

Lisez notre infolettre

les mercredis et samedis

Du côté des médias, la discussion sur la transparence est entamée depuis quelques années. Des initiatives comme le Trust Project et la Journalism Trust Initiative sont nées du besoin de transparence dans la production de l’information.

Au tour du public de prendre ses responsabilités. La méfiance aveugle n’est pas plus productive que la confiance aveugle. Remettez en question ce que les campagnes de markéting, les médias et les influenceurs et influenceuses livrent comme information de la même façon que vous remettez en question les annonces gouvernementales.

Ne vous fiez pas seulement à ce qu’une source vous donne comme information pour construire votre opinion. Surtout si cette source ne contredit pas votre point de vue.

Tentez d’absorber le plus d’informations et de perspectives que possible pour élever le niveau de transparence des informations que vous avez et, ainsi, renforcer votre objectivité et votre prise de décisions.

Garantir l’accès à l’information est la partie la plus facile. Ce qui est plus difficile, c’est de regagner la confiance de la part de la population qui ne veut plus croire les autorités gouvernementales et ses représentants ainsi que la science et les preuves qu’elle apporte.

Il était déjà trop facile de remettre en doute la véracité d’une information ou d’une image. Ça se voit dans les cercles conspirationnistes. Par exemple, les personnes qui croient que la terre est plate déclareront instantanément qu’une photo ou une vidéo leur montrant que la terre est ronde ou que l’espace existe «a été créée de toutes pièces par ordinateur».

Les outils d’intelligence artificielle (IA) rendent cette excuse de plus en plus facile à utiliser pour les sceptiques. Sans garde-fou, sans règle d’utilisation et sans balise pour l’IA, le phénomène ne fera que s’accentuer.

Les notions de vérité et de réalité sont pourtant centrales à la recherche du droit à l’information. En tant que société, nous devons retrouver la façon de vivre dans la même réalité.

La transparence ne suffira malheureusement plus comme gage de confiance. Mais elle doit être le point de départ.

Simon Forgues,

Conseiller en stratégie et communication

Alliance des radios communautaires du Canada

Pour tout vous dire, j’ai pris quelques jours pour digérer la matière et tourner mes doigts sept fois sur le clavier avant d’écrire ces lignes.

Car ce que j’ai vu et entendu mérite qu’on s’y attarde. Sérieusement.

Ça monte… puis ça redescend abruptement

D’un côté, les participants ont été portés vers les hauteurs par la reconnaissance du rôle vital que jouent nos médias locaux dans la vitalité et l’épanouissement de leurs communautés.

De l’autre, la descente a été rapide. Puisqu’on leur a fait la démonstration — parfois crue — du manque de reconnaissance dont ces médias souffrent, y compris au sein de leur propre milieu.

On ne va pas se mettre des œillères ni se raconter d’histoires.

À l’ère des Netflix, YouTube et Facebook, on semble avoir oublié que, tout près de chez nous, des médias de proximité racontent nos histoires mieux que quiconque.

Pourtant, ces voix locales traversent aujourd’hui une tempête sans précédent.

À lire : Médias de langue minoritaire : un livre blanc sur les défis et les pistes pour survivre

Un livre blanc lucide et une sonnette d’alarme

Le livre blanc « Vérités, défis, occasions à saisir et pistes d’avenir », dévoilé lors du forum Voix locales du Consortium des MCLOSM, brosse un portrait lucide de la situation.

Déjà, l’on constate entre autres choses que les médias eux-mêmes ont déjà fait un examen de conscience et une sorte d’autoévaluation. Ce qui n’est pas négligeable.

Reconnaitre qu’on a un sérieux problème est déjà en soi le début d’un long processus vers la guérison.

Ce livre blanc identifie quatre chantiers ambitieux — mais réalistes — afin de préserver cet écosystème fragile. Or, la réussite de ces quatre chantiers dépendra d’un engagement concerté de tous les acteurs concernés.

Les quatre chantiers

Lisez notre infolettre

les mercredis et samedis

Le virage le plus serré

Franchement, c’est sur ce dernier chantier que mes inquiétudes sont les plus vives. Celui institutionnel et associatif. Je trouve que le virage sera serré et difficile à emprunter. Surtout en bas d’une pente aussi raide que celle-là.

J’ai vu, au fil de mes 18 années au sein d’une association nationale de radio communautaire, des organisations abandonner leur licence de radio ou délaisser leur hebdo local au profit d’un usage presque exclusif des plateformes numériques étrangères.

Il ne s’agit pas d’accuser, mais de constater. En agissant ainsi, on scie la branche sur laquelle on est assis.

Ces médias, souvent créés par les communautés elles-mêmes, sont les wagons essentiels d’un train collectif dans lequel nous filons sur les rails de notre avenir linguistique. S’en détacher, c’est affaiblir tout le convoi.

À lire : L’absence des médias sur des réseaux sociaux a un effet sur les campagnes électorales

Visons les sommets plutôt que les descentes

Les membres du Consortium ont montré la voie. En faisant preuve d’humilité, d’introspection et d’une volonté d’agir. Ils ont su mettre cartes sur table, partager leurs défis et proposer des solutions concrètes.

Cette ouverture devrait inspirer l’ensemble des organismes porte-paroles, qu’ils soient francophones hors Québec ou anglophones au Québec, à s’engager dans le même exercice.

Puisque la préservation de nos médias locaux n’est pas un luxe, mais une nécessité.

Ils sont la mémoire vivante de nos communautés, le reflet de notre culture et un pilier de notre avenir collectif. Les soutenir, c’est investir dans notre propre voix.

À chacun maintenant de prendre sa part : citoyens, institutions, gouvernements, associations.

Visons à nouveau les sommets de ce grand parcours en montagnes russes, afin qu’on recommence à monter plutôt que de rester coincés dans une descente infernale sans fin.

Je vous invite à consulter le livre blanc et les résultats du sondage Nanos, disponibles sur le site du Consortium, et à réfléchir à ce que vous pouvez faire, dès aujourd’hui, pour que nos voix locales continuent de grimper vers de nouveaux sommets — plutôt que de rester coincés en bas de la piste.

Organisé par le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire, le Forum Voix locales, qui s’est déroulé à Ottawa les 11 et 12 septembre, a réuni les médias écrits et les radios membres de Réseau.Presse, de l’Alliance des radios communautaires du Canada, de Quebec Community Newspapers Association et du English-Language Arts Network.

En compagnie de personnes représentant le gouvernement ainsi les milieux associatif et universitaire, les participants ont analysé les constats du Livre blanc : Vérités, défis, occasions à saisir et pistes d’avenir – qui comprend un sondage et une autoévaluation –, pour réfléchir à l’avenir de ces médias et établir une liste de priorités.

«On a des réalités similaires avec les autres associations [de médias de langue minoritaire], c’est certain. C’est pour ça que le Consortium a été créé. Donc, on est très fiers de pouvoir faire front commun par rapport à ces besoins-là», dit Maryne Dumaine.

«Je pense que c’est un bon début de conversation», affirme la présidente de Réseau.Presse*, Maryne Dumaine. «Ça reprend déjà beaucoup des considérations qu’on avait. Donc, ça formalise beaucoup nos revendications, nos enjeux. [Le Livre blanc] va être un bon outil quand on aura fini de peaufiner notre plan d’action.»

En lisant le Livre blanc, la professeure émérite à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, Linda Cardinal, dit avoir ressenti l’urgence d’agir pour sauvegarder les médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire (MCLOSM).

Le petit nombre de journalistes par médias – souvent un seul – reste particulièrement inquiétant selon elle : «On leur demande de jouer un rôle de chef d’orchestre.»

À lire : Médias de langue minoritaire : un livre blanc sur les défis et les pistes pour survivre

Linda Cardinal fait remarquer que les médias communautaires ont un rôle à jouer dans l’écosystème des médias au Canada. «Ce rôle-là doit être appuyé de façon à ce qu’ils puissent jouer leur rôle niche.»

Pour Francis Sonier, le portrait dressé par le Livre blanc arrive à point nommé, après plusieurs années de questionnement.

Le Livre blanc rappelle qu’ils sont essentiels à la vitalité des communautés de langue minoritaire et pour la démocratie. Cette fonction devra être mieux définie, dit Linda Cardinal, et communiquée aux communautés linguistiques pour qu’elles comprennent pourquoi elles ont besoin de leurs médias.

Le milieu associatif et les communautés devront aussi s’engager. Selon l’éditeur-directeur général chez Acadie Nouvelle, Francis Sonier, cet appui – qui a toujours été important – n’a jamais été aussi bien souligné à grands traits que dans ce document. «Je crois sincèrement que c’est là que ça peut faire une différence» pour les médias, indique-t-il.

Frédéric Dupré, le directeur général de la Coopérative des publications fransaskoises, qui publie le journal L’Eau vive, est heureux que le Livre blanc ramène à la surface la relation tendue qu’il peut exister entre un média et la collectivité qu’il couvre.

«Ça, c’était important, parce que la relation avec nos communautés est fondamentale en termes de modèle d’affaires, elle est fondamentale en termes de contenu – qui est au cœur de notre mandat journalistique –, mais on se retrouve dans des situations de dépendance à leur égard.»

Delphine Petitjean aurait aimé voir plus de jeunes au Forum Voix locales, pour profiter davantage de leur point de vue.

Pour Delphine Petitjean, journaliste et cofondatrice du média en ligne On a le choix, à Cornwall, en Ontario, trouver «l’équilibre entre le courage et la bienveillance» dans la relation entre les communautés et les médias sera la clé pour relever plusieurs défis. Selon elle, il faut à la fois défendre les droits des communautés de langue minoritaire et mettre en lumière leurs problèmes.

Si les gouvernements avaient continué à investir localement, les médias ne seraient pas dans cette mauvaise situation, affirme de son côté le directeur de Radio Beauséjour et du journal Le Moniteur Acadien, Jason Ouellette.

Propriétaire d’une radio communautaire et d’un journal au Nouveau-Brunswick, Jason Ouellette considère que le Livre blanc sur les MCLOSM est assez général pour représenter les besoins des deux types de médias.

«On encourage la consommation locale, mais ils ne consomment pas local. Ils vont utiliser des plateformes internationales dont les revenus et profits vont dans d’autres pays. Nous, on serait mal vu de faire la même chose avec l’argent du public, des contribuables», poursuit-il.

«Ce n’est pas tout le monde qui investit dans le journal, c’est une tragédie», renchérit Frédéric Dupré de L’Eau vive.

Arriver à survivre sans subvention n’est pas simple pour les MCLOSM, puisque le Livre blanc souligne que «les retombées financières demeurent insuffisantes pour que les canaux numériques assurent une source de revenus viable».

À lire : Les journaux francophones après un an de blocage de Meta

Lisez notre infolettre

les mercredis et samedis

Nicolas Servel voit venir d’autres défis pour les MCLOSM alors que le Canada «entre en période d’austérité ou de stagnation».

La présence d’autres secteurs que la presse écrite et la radio au Forum Voix locales démontre une volonté de faire «un peu plus de bruit pour des médias communautaires, mais aussi de tisser des liens aussi avec d’autres acteurs complémentaires», observe la direction générale des Médias ténois, Nicolas Servel.

Delphine Petitjean a décelé une ouverture du côté du diffuseur public pour «mieux arrimer les besoins et peut-être trouver un moyen de collaborer» : «Je trouve ça intéressant.»

Les solutions mises de l’avant dans le Livre blanc viennent avec leurs lots de défis, notent les principaux intéressés.

Pour Nicolas Servel, obtenir que le gouvernement reconnaisse les besoins spécifiques des communautés et des MCLOSM sera l’un des plus grands défis. Cette reconnaissance pourrait cependant ouvrir plusieurs portes.

De son côté, Jason Ouellette considère que la mise à jour technologique des médias et la formation des artisans et artisanes représentent l’un des enjeux les plus importants.

Frédéric Dupré est satisfait de voir dans le Livre blanc la reconnaissance de l’impact important des MCLOSM dans «la pertinence sociale, nationale, même pour la démocratie de ces médias hyperlocaux».

Le Forum Voix locales était avant tout une consultation qui doit mener à un plan d’action concret. Celui-ci devra être mis en œuvre par le Consortium, les quatre associations et leurs membres.

«En tant que membres du Consortium, on a hâte de pouvoir donner plus de rétroaction pour qu’on travaille collectivement, avec l’ensemble de nos propres membres, pour aller dans les détails avant que ça devienne vraiment le plan d’action», souligne Maryne Dumaine.

«Je ne pense pas qu’on peut attendre un autre 3 à 5 ans. Il faut que le plan d’action suive rapidement», prévient Francis Sonier. Il devra aussi être «clair».

Le plus grand défi pour Frédéric Dupré demeure de simplement s’assurer que le Livre blanc et le Forum se traduisent en actions : «Qui va prendre le leadeurship? Est-ce que le gouvernement va vraiment écouter? Est-ce qu’on va juste en faire un autre dans 3-4 ans?» Il souhaite que non.

À la fin du Forum Voix locales, Linda Cardinal a offert au Consortium de créer un comité scientifique pour appuyer les prochains recherches et sondages à propos des médias de langues officielles en situation minoritaire.

Le grand mystère linguistique

Linda Cardinal a remarqué une différence dans le sondage mené par la firme Nanos entre les réponses des anglophones et des francophones en situation minoritaire par rapport à leurs médias : les anglophones lisent presque seulement en anglais. Les francophones, eux, lisent aussi bien en anglais qu’en français.

Cette particularité représente un obstacle de plus pour les médias francophones selon elle.

«Est-ce que le média anglophone est spontanément [perçu comme] supérieur au média francophone? Est-ce que c’est dû à des préjugés? Est-ce que le média anglophone est plus présent dans le milieu? Est-ce que ce sont des questions d’accessibilité qui fait qu’on lit moins le média francophone?», interroge-t-elle.

S’il s’agit d’un enjeu de découvrabilité, le gouvernement fédéral doit s’engager. «Au Québec, c’est un leadeurship gouvernemental qui fait qu’on s’est intéressé à la question. Où est le leadeurship gouvernemental en milieu minoritaire pour qu’on s’intéresse aussi à cette question?»

«Il y a beaucoup de monde qui n’est pas au courant qu’il existe un sentier transcanadien», souligne Stacey Dakin, cheffe des programmes de Sentier transcanadien, l’organisme qui gère le réseau. Pourtant, 80 % de la population canadienne vit à moins de 30 minutes ou 20 km de ce parcours.

«Le monde connait leur sentier local; ils connaissent le P’tit Train du Nord au Québec, le Martin Goodman Trail à Toronto, etc. Ils sont capables de vous dire “Je m’en vais sur le sentier à côté de ma maison”, mais ils ne savent pas toujours que ça fait partie du Sentier transcanadien et qu’il y a à peu près 650 tronçons qui sont reliés à travers le pays.»

La construction du Sentier transcanadien a débuté en 1992, à l’occasion des célébrations du 125e anniversaire du pays, précise l’Encyclopédie canadienne. «Le but, c’était vraiment au début [d’avoir un moyen de] réunir les Canadiens», appuie Stacey Dakin.

Les concepteurs imaginaient un réseau hors route reliant des pistes existantes, des tronçons neufs et d’anciennes voies ferrées.

Le Sentier transcanadien a finalement réussi à relier un bout à l’autre du pays en 2017, l’année du 150e anniversaire de la Confédération. Depuis, des tronçons continuent de s’ajouter pour permettre l’exploration d’un nombre toujours plus grand de coins du Canada.

Néanmoins, le sentier n’est pas un corridor vert sur toute sa longueur. Il emprunte parfois une route ou même une voie navigable.

Le Sentier transcanadien souhaite également encourager la pratique de la randonnée de longue durée.

La cinéaste Dianne Whelan s’est elle-même donné cet objectif. Celle qui ne se définissait pas comme une randonneuse aguerrie a commencé à fouler le Sentier transcanadien en 2015. Il lui aura fallu six ans pour explorer près de 24 000 kilomètres de ce sentier à pied, à vélo et en canoë. Elle raconte d’ailleurs son voyage dans le film 500 jours dans la nature.

Plus récemment, le Québécois Yannick Proulx a parcouru environ 10 000 km d’un océan à l’autre, en suivant certaines sections du sentier. Il a commencé sa traversée en avril 2023, au cap d’Espoir, à Terre-Neuve, le point le plus à l’est du Canada, pour se rendre jusqu’à la côte ouest du pays, à Victoria, en Colombie-Britannique. Il a terminé son aventure le 5 aout 2024.

Mon objectif c’était de dépenser mon argent dans mon pays, de rencontrer les gens dans mon pays et d’avoir un impact environnemental plus restreint que de prendre l’avion.

«Sans oublier de marcher et de comprendre les bienfaits de la marche sur ma santé physique et ma santé mentale», explique Yannick Proulx.

À ses yeux, la randonnée permet d’«abandonner un peu sa vie extérieure, sa vie quotidienne» : «Ça nous ramène beaucoup plus à une introspection et à une sensibilité qu’on perd avec le temps, avec le stress du travail de tous les jours. On devient beaucoup plus sensible aux signes de la vie, aux messages, à l’abondance, à la générosité des gens, à nos besoins.»

«Plusieurs fois sur le chemin, j’avais besoin de quelque chose puis ça se présentait. Puis quand ça se manifeste, on est beaucoup plus en gratitude et reconnaissant. Dans la vie de tous les jours, quand on veut telle affaire, on va l’acheter, mais là, quand ça nous arrive, on est juste ému.»

À lire aussi : Traverser le Canada à pied : le défi de Yannick Proulx

Le réseau du Sentier transcanadien est relié à 66 communautés autochtones partout au pays. «On essaie, au possible, d’assurer que les noms locaux du sentier reflètent l’histoire des communautés», explique Stacey Dakin.

Des codes QR et des pancartes ponctuent d’ailleurs les chemins pour expliquer l’histoire locale. Certains Autochtones organisent aussi des activités pour les personnes qui passent par leur communauté.

Pour Yannick Proulx, cette expérience reste une belle façon de se rapprocher des gens, de la nature, des commerces environnants et de la communauté.

Stacey Dakin souligne que le Sentier reste encore méconnu d’une grande partie de la population.

«Le Sentier permet de voir l’immensité du pays, qui est grand et petit à la fois. C’est faisable de faire des voyages Compostelle dans son propre pays puis de connecter avec tout ce qui nous entoure.»

Il souligne aussi la diversité des chemins : «Ça part des conifères, des forêts d’épinettes, jusqu’aux cactus et aux serpents à sonnette, au sud de la Colombie-Britannique. On passe par tous les climats et types d’environnement.»

Le réseau permet également de rencontrer des personnes et des cultures différentes, ajoute-t-il, à l’image du multiculturalisme canadien.

«On aimerait à l’avenir développer ce concept de Compostelle», annonce Stacey Dakin. Elle rappelle que, par exemple, le tour de l’Île-sur-Prince-Édouard par le Sentier peut se faire sur un mois.

Marcher, pédaler, rouler ou pagayer 30 000 kilomètres en 30 jours : c’est le pari que lance le Sentier transcanadien avec sa «Grande rando canadienne», un défi national pour faire découvrir ce réseau qui relie plus de 15 000 communautés d’un océan à l’autre.

Du 20 septembre au 19 octobre, les participants et participantes sont invités à parcourir les tronçons près de chez eux et à enregistrer leur distance, afin d’atteindre collectivement la longueur approximative du Sentier, qui s’étend actuellement sur 29 500 kilomètres.

L’inscription est gratuite, ouverte à tous les âges et toutes les conditions physiques. Il est également possible de faire un don.

Grâce à cette collecte de fonds, l’organisme – soutenu par des financements publics et privés – souhaite sensibiliser la population tout en entretenant et en améliorant le réseau et son accessibilité.

Le but est aussi de redistribuer l’argent à plus de 600 groupes locaux chargés de l’entretien du sentier. «Ce sont souvent des bénévoles», rappelle Stacey Dakin.

Le gouvernement fédéral demande à la Cour suprême du Canada de préciser les limites de l’utilisation de la clause dérogatoire (article 33) de la Charte canadienne des droits et libertés, notamment dans le cadre de la Loi sur la laïcité de l’État (loi 21) au Québec.

Ottawa estime, dans un mémoire déposé mercredi auprès de la Cour suprême, que l’usage répété de cette clause pourrait «modifier indirectement la Constitution» et ainsi entrainer une «atteinte irréparable» aux droits des Canadiens et des Canadiennes.

Le fédéral ne se prononce pas en revanche sur le fond de la loi 21, qui interdit à certains fonctionnaires du Québec de porter des signes religieux dans le cadre de leur travail.

«C’est la job de la Cour suprême de décider si c’est légal de l’utiliser, la clause nonobstant», a déclaré le premier ministre, Mark Carney, en période de questions mercredi.

Plusieurs provinces – dont le Québec, l’Ontario et l’Alberta – s’opposent à toute restriction, soulignant que la clause reste un élément clé de la Constitution.

De quoi parle-t-on?

L’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés permet aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de contourner temporairement certains droits de la même Charte.

Au sujet de l’étude de la clause dérogatoire à la Cour suprême, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, parle d’«affaissement des provinces».

Réplique du Québec : Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a accusé Ottawa de chercher à «affaiblir les provinces» en conférence de presse et d’attaquer «des valeurs fondamentales du Québec» en contestant indirectement la validité de la loi 21, qualifiant cette position de «lâche».

Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a annoncé que le budget fédéral pour 2025-2026 sera présenté le 4 novembre.

Le premier ministre Carney avait parlé d’«austérité» et d’«investissements», un paradoxe souligné dans un contexte où le budget devrait afficher un déficit de 100 milliards de dollars, selon l’Institut C.D. Howe.

François-Philippe Champagne a fait valoir cette semaine que ce budget mettra en avant un plan d’investissements «dans le logement et les infrastructures, tout en réduisant le cout de la vie pour les Canadiens».

Parallèlement, le gouvernement dit qu’il mettra en place une discipline budgétaire pour améliorer l’efficacité des services publics, notamment avec des attritions dans la fonction publique.

À lire aussi : Budget fédéral : Le mot «austérité» a été prononcé (Chronique)

Mardi, les chefs de l’Assemblée des Premières Nations (APN) ont averti Ottawa que toute réduction du financement fédéral à leurs communautés nuirait à la mise en œuvre des grands projets gouvernementaux.

La cheffe de l’APN, Cindy Woodhouse Nepinak, a souligné en conférence de presse que les enjeux persistants, comme le manque d’infrastructures et d’eau potable, nécessitent encore un soutien financier de la part du fédéral.

Elle craint que ces priorités soient écartées au profit d’objectifs économiques dans le prochain budget.

Chrystia Freeland a été nommée mardi représentante spéciale du Canada pour la reconstruction de l’Ukraine par le premier ministre Carney, quittant ainsi ses fonctions de ministre des Transports et du Commerce intérieur.

Dans une lettre publiée sur X, elle annonce qu’elle ne sollicitera pas de nouveau mandat aux prochaines élections.

Elle reste pour l’instant députée de la circonscription torontoise de University–Rosedale.

En revanche elle est immédiatement remplacée au Cabinet : c’est Steven MacKinnon, leadeur du gouvernement à la Chambre, qui récupère son portefeuille et a été assermenté mardi soir.

To my neighbours, colleagues, and Canadians: thank you. 🇨🇦 Chers voisins, collègues et Canadiens : merci. pic.twitter.com/H7Myf362Qy

— Chrystia Freeland (@cafreeland) September 16, 2025

Cette semaine, des militants canadiens et étrangers ont tenu plusieurs conférences de presse pour pousser le Canada à adopter des sanctions plus sévères à l’encontre d’Israël.

Une vigile quotidienne de 7 heures se tient également sur la Colline du Parlement, à Ottawa, pour lire les noms des 18 500 enfants palestiniens âgés de 0 à 17 ans morts depuis le 7 octobre 2023 dans la bande de Gaza. Organisée par plusieurs mouvements propalestiniens, elle se conclura samedi par la «Marche pour Gaza».

La Commission d’enquête établie par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a également conclu mardi qu’Israël «a commis un génocide à l’égard des Palestiniens dans le cadre de la guerre menée à Gaza en riposte aux attaques sanglantes du Hamas le 7 octobre 2023». Israël rejette la conclusion du rapport d’enquête.

Selon député québécois du NPD Alexandre Boulerice, le gouvernement Carney se «couvre de honte» par rapport à son «inaction» et ses «mots en l’air» sans véritable sanctions et distances par rapport à Israël qui «massacre et détruit» les Palestiniens, a-t-il exprimé e conférence de presse mardi.

Le NPD réagit : En conférence de presse mardi, le député du Nouveau Parti démocratique (NPD), Alexandre Boulerice, «doutait» encore de l’intention du premier ministre Carney de reconnaitre l’État de Palestine.

«Il ne faut pas que des conditions soient rattachées à ça […] Les votes passés aux Nations Unies ne sont pas garants des droits humains», a-t-il tonné.

Il qualifie la promesse de «réévaluation des relations avec Israël» de la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, de «n’importe quoi».

«Qu’est-ce que ça veut dire? Il n’y a aucune conséquence, ce sont des mots en l’air […] Pendant ce temps, Israël détruit et massacre.»

Le Bloc québécois aussi : Le porte-parole du Bloc en matière d’affaires étrangères, Alexis Brunelle-Duceppe, appelle aussi par voie de communiqué le gouvernement fédéral à imposer des sanctions immédiates à Israël.

«Les mots ne suffisent plus et les dénonciations vaines ne sont toujours que du vent […] La terreur, la faim et les morts doivent cesser», déclare-t-il.

En conférence de presse aux côtés du député Alexandre Boulerice, Najlaa Alzaanin, une Palestinienne basée à Halifax qui œuvre pour l’évacuation des familles de Gaza, affirme que la ministre fédérale de l’Immigration, Lena Metlege Diab, a «ignoré» les demandes répétées qu’elle a formulées à son bureau de circonscription sur les mesures que le ministère a mis en place pour réunir les familles palestiniennes de Canadiens bloquées à Gaza à cause du génocide.

Elle a exprimé avec émotion avoir perdu de nombreux membres de sa famille et que l’attente due à l’obtention du visa et l’absence de réponse d’IRCC font que toute sa famille reste piégée à Gaza et vit dans la terreur et la famine. Najlaa a eu trois neveux nés pendant la guerre, dont deux hospitalisés pour malnutrition sévère.

[Le gouvernement fédéral] dit que le Canada n’a pas de présence militaire pour évacuer les familles. Mais aucun des pays qui ont réussi à évacuer des civils n’a de présence militaire à Gaza.

Sur 5 000 demandes, 970 Palestiniens accueillis : Selon les chiffres ministériels, le nombre maximal de 5 000 demandes de visa dans le cadre des mesures de réunification au Canada pour les Palestiniens a été atteint le 6 mars 2025.

IRCC affirme dans un courriel à Francopresse que 970 ont «réussi les contrôles de sécurité» et sont arrivés au Canada entre janvier 2024 et juillet 2025.

Selon une source proche du dossier à Francopresse, le faible nombre de personnes arrivées s’explique par le fait que le Canada effectue des contrôles qui sont parfois «motivés par la peur» d’une infiltration de «membres du Hamas». «Ce sont souvent des civils qui n’ont rien à voir avec ça», explique la source.

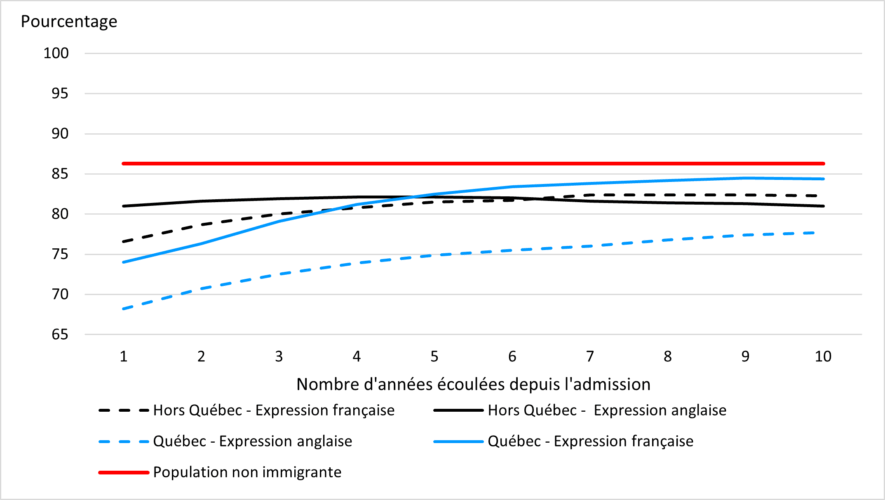

Selon une étude publiée à la fin aout par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), hors Québec, la participation des francophones au marché du travail et leurs revenus augmentent avec le temps, se rapprochant de ceux de la majorité linguistique et de la population non immigrante.

Les différences de revenus indiquent que ceux des résidents permanents francophones hors Québec sont plus élevés que ceux des anglophones du Québec.

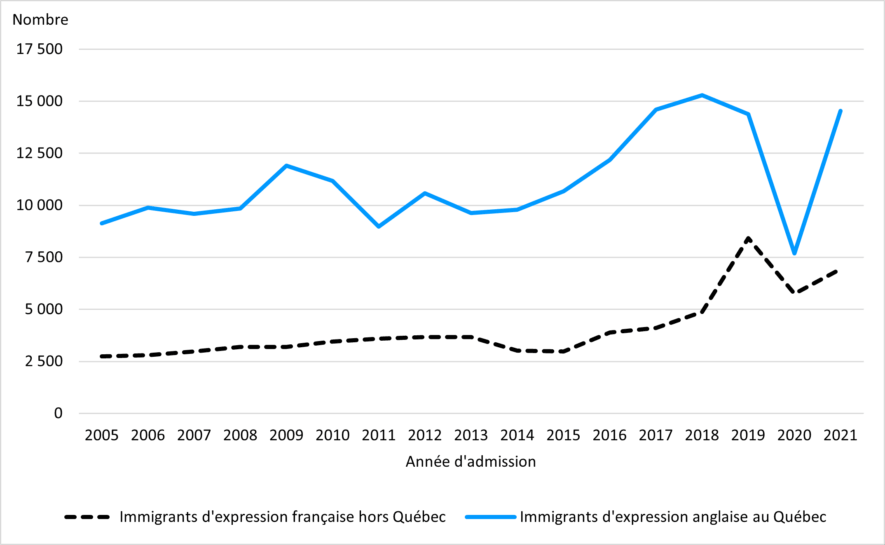

Au Québec, en revanche, les écarts entre les groupes linguistiques se sont accentués, dans un contexte où il y a deux fois plus d’immigrants anglophones au Québec (près de 15 000) que de francophones en dehors du Québec (moins de 7500), rappelle l’étude.

Il y a eu au moins deux fois plus d’immigrants anglophones au Québec que francophones hors Québec en 2021.

À lire : Le français : langue économique ou culturelle?

L’étude montre que la réussite économique est davantage liée à la connaissance de la langue officielle majoritaire de la province qu’à celle de la langue minoritaire.

«Les analyses ont également signalé que les résultats économiques étaient meilleurs chez les immigrants d’expression française hors Québec que chez les immigrants d’expression anglaise au Québec, alors qu’un peu plus de la moitié des immigrants d’expression française hors Québec ont déclaré connaitre la langue officielle majoritaire», peut-on lire dans l’étude.

Près de 51 % des immigrants francophones déclaraient connaitre l’anglais, tandis que seuls 14,7 % des immigrants anglophones disaient détenir une compréhension du français.

Les deux chercheuses de l’étude concluent que la connaissance du français au Québec et de l’anglais dans le reste du pays reste cruciale pour une intégration professionnelle réussie.

À lire : Des immigrants francophones hors Québec reçoivent de l’aide in English only

L’ancien ministre d’IRCC, Marc Miller, actuel député libéral de Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Sœurs, à Montréal, se dit «surpris» que les immigrants francophones aient une meilleure intégration économique que leurs pairs anglophones. Pour lui, «ça prend surtout un effort communautaire d’intégrer les gens».

Marc Miller affirme être «frustré» de voir que le fait d’être une personne immigrante francophone en situation minoritaire est perçu comme un «avantage» alors qu’il voit plus ce facteur comme étant «exploité» par «certains» qui comptent se faire du «capital politique».

«Je suis content que cette étude ait été faite, poursuit-il. Il y en a qui critiquent le programme [Entrée express, pour devenir résidents permanents, NDLR], notamment parce qu’il y a trop de points pour la langue.»

Pour l’ancien ministre, les immigrants francophones en situation minoritaire sont utilisés comme argument économique à des fins politiques.

Selon lui, il faut avoir des immigrants qui contribuent à l’économie dès leur arrivée au Canada, mais il voit d’autres priorités que la langue comme condition dans les programmes.

Marc Miller trouve qu’il y a des objectifs parfois plus importants en immigration, comme «être un pays qui est ouvert aux gens qui fuient la guerre et la famine».

S’il faut selon lui défendre les minorités francophones en situation minoritaire, il affirme toutefois que le «travail» à faire est une question «de volume et d’intégration».

Il considère aussi que le français est plus difficile à apprendre : «Il faut travailler davantage pour que tout le monde puisse s’exprimer en français et en anglais aussi.»

«Ces résultats suggèrent que la réussite économique est liée à la connaissance de la langue officielle majoritaire et la connaissance de la langue officielle en situation minoritaire seule n’est pas suffisante. Il faudrait donc veiller à un meilleur équilibre entre l’objectif de la vitalité et de la pérennité des deux langues officielles et l’épanouissement professionnel des immigrants de langue officielle minoritaire», concluent de leur côté les deux chercheuses d’IRCC.

À lire : Immigration francophone : il manque de services d’établissement

Saumon grillé à la sauce aux arachides, pétoncles et banane plantain rissolée, goulache de fruits de mer : dans la cuisine du chef Alain Bossé – aussi connu sous le nom de Kilted Chef –, ça brasse.

De la Colombie à la République tchèque, en passant par l’Algérie, la Chine, la Belgique et Madagascar, le chef acadien reçoit à chaque épisode des francophones originaires des quatre coins de la planète, qui viennent partager un ingrédient, une recette ou une tradition culinaire.

Derrière des lunettes plus élégantes les unes que les autres, Alain Bossé intègre ensuite ces saveurs à des produits de l’Atlantique. Une cuisine fusion qui éveille les papilles… et les esprits.

À lire aussi : La cuisine, ciment social des communautés francophones

Marie Paule Elomo a quitté le Cameroun pour venir s’établir au Canada, à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle partage avec le chef Bossé sa recette de la sauce aux arachides, transmise par sa grand-mère.

Car, au milieu des couteaux et des casseroles, les personnes invitées partagent aussi des morceaux de leur histoire : des parcours qui reflètent les communautés francophones du Canada et les défis auxquels font face les nouveaux arrivants. «L’immigration au Canada nous aide à renforcer notre patience», confie Marie Paule Elomo, une des participantes.

Comment garder ses traditions culinaires – si importantes dans le patrimoine de chacun – lorsqu’on débarque dans un autre pays? Les garder, mais aussi les enrichir, composer avec de nouveaux ingrédients, aussi bien dans l’assiette qu’en dehors, pour conserver un petit bout de chez soi, même à des milliers de kilomètres.

«Ça donne un autre gout, et un autre regard», glisse Marie Paule Elomo en parlant de sa sauce aux arachides. Difficile de ne pas dresser un parallèle avec certains préjugés : en cuisine ou dans la vie, au lieu de considérer les mélanges comme suspicieux, pourquoi ne pas les voir comme une richesse?

Saveurs d’ailleurs nous pousse à dépasser les idées reçues et à sortir de nos zones de confort. Oui, un pavé de saumon peut être délicieux avec une sauce aux arachides.

Les épisodes de Saveurs d’ailleurs sont disponibles ici.

Parce qu’il n’y a pas que les perruques et la synchronisation labiale dans la drag, Barbada de Barbades (Sébastien Potvin) et Sami Landri (Samuel Landry) parcourent le Canada à la rencontre de celles et ceux qui vont vivre cet art, à la croisée des genres et des disciplines.

La première partage le quotidien des artistes, la deuxième échange avec des spécialistes autour des différentes caractéristiques de la drag. Les deux se retrouvent ensuite pour échanger sur leurs péripéties, avec humour, évidemment.

À lire aussi : Dragqueens, les reines de la nuit en pleine lumière

Barbada de Barbades et Sami Landri partent à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l’art de al drag, d’un océan à l’autre.

À Ottawa, Fredericton, Edmonton ou Trois-Rivières, on entre dans les coulisses d’un art qu’on pense parfois bien connaitre – à tort.

La force de cette série documentaire est d’aller au-delà des paillettes. Chaine pédagogique oblige (TFO), on est certes loin d’un film comme Solo, de Sophie Dupuis, mais l’émission parvient elle aussi à capturer un univers lumineux, où se glissent parfois des zones d’ombre. Comme les tabous liés à l’âge, au poids et au physique.

Dans la famille drag, on peut devenir arrière-grand-mère… à presque 40 ans. Ce qui n’empêche pas Lady T (Gilbert Drapeau), en Alberta, à l’aube de la soixantaine, de s’adonner à sa passion depuis huit ans.

Des parcours inspirants donc, qui aborde autant la professionnalisation de la pratique, que la couture (où aller chercher ses tissus), et la différence entre les artistes et leur alter ego.

Barbada de Barbades suit également une vedette drag dans une activité qu’elle connait bien : l’heure des contes. Nombreux sont celles et ceux qui ont critiqué (et critiquent encore) cette démarche… sans jamais y avoir assisté. Une nouvelle occasion de déconstruire mythes et préjugés infondés.

DRAG! d’la tête aux pieds propose un bel équilibre : des portraits vivants et vibrants, entrecoupés d’explications pertinentes de spécialistes.

C’est rafraichissant et réjouissant de voir des drags parler des drags dans une série destinée aux jeunes – et qui ne pourrait pas faire de mal à leurs parents!

Les épisodes de la série documentaire DRAG! d’la tête aux pieds sont disponibles sur la plateforme de TFO.

Souleymane (Abou Sangare) est livreur à vélo. Chaque soir, il s’engouffre dans les rues de Paris, au milieu des klaxons et des moteurs vrombissants, pour déposer des repas chez des particuliers qui ont été commandés via des applications bien connues.

Le problème, c’est que Souleymane est sans-papier. Il prépare un entretien pour une demande d’asile.

Le jeune Guinéen paie quelqu’un d’autre en échange de sa licence de livreur. Et ce n’est pas la seule personne qu’il doit payer pour survivre dans cette jungle urbaine – et capitaliste. Un «coach» en asile, qui lui apprend une histoire qu’il doit répéter mot pour mot le jour de son entretien, attend aussi sa part.

Tous les jours c’est le même refrain : rouler, appeler sa mère restée au pays, enchainer les déconvenues, payer, réciter son entrevue, trouver un endroit où dormir, et recommencer.

Abou Sangaré, parfait dans le film, – et lauréat du prix d’interprétation masculine dans la catégorie «Un certain regard» à Cannes, en 2024 – était lui-même en situation irrégulière quand il a tourné le film. Acteur non professionnel, il a été recruté au terme d’un casting sauvage.

Son histoire fait écho à celle de Souleymane. En 2017, à 16 ans, il rejoint la France dans l’espoir d’aider sa mère malade, après avoir traversé le Mali, l’Algérie, la Libye, la Méditerranée et l’Italie, avant d’échouer à Amiens, dans le nord de la France.

Après trois refus, il a finalement obtenu en janvier dernier un titre de séjour. Ça ne s’invente pas…

On suit Souleymane pendant 48 heures, juste avant son audition à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA), à l’issue de laquelle il obtiendra – ou pas – l’asile politique.

Entre thriller et documentaire, caméra sur l’épaule, ce film du réalisateur, Boris Lojkine, nous embarque littéralement au cœur de l’action, aux côtés de Souleymane (plusieurs scènes ont été filmées sur des vélos). Pour une plongée en apnée et sans fard dans le quotidien des sans-papiers.

De quoi donner le tournis, et la nausée. Parce que le film nous renvoie à nos propres œillères et contradictions : dans ce système social précarisant et procédurier, quel rôle jouons-nous?

L’histoire de Souleymane est disponible sur la plateforme de TV5Unis.

Le fonds «Couverture du Canada : Élections 2025» a été créé à la hâte en avril 2025, lors du déclenchement de la campagne électorale fédérale, par le Forum des politiques publiques (FPP), la Fondation Rideau Hall et la Fondation des Prix Michener.

Ce fonds ponctuel invitait des médias locaux à soumettre des demandes de bourse pour payer les déplacements de journalistes responsables de couvrir la campagne électorale. Sans cet argent, ces déplacements auraient été impossibles en raison des ressources limitées de ces médias.

À lire aussi : L’absence des médias sur des réseaux sociaux a un effet sur les campagnes électorales

Dans le rapport L’information en question, publié à la fin juillet, le FPP explore les effets de la pauvreté de nouvelles locales sur l’élection fédérale. Les deux autrices et l’auteur de ce document concluent que la démocratie canadienne est en péril.

«Il n’est pas exagéré d’affirmer qu’en raison de la débâcle des nouvelles locales et de l’interdiction des actualités sur Facebook, les élections fédérales de 2025 ont probablement été les moins couvertes de l’histoire moderne du Canada», peut-on lire dans le rapport.

Trente-neuf journaux et radios ont obtenu du financement du fonds. Parmi ceux-ci figurent trois médias écrits francophones en milieu minoritaire : Le Droit en Ontario, La Liberté au Manitoba et L’Eau vive en Saskatchewan.*

Le Droit a utilisé les fonds pour que leur journaliste politique produise des reportages sur des enjeux régionaux dans les Maritimes et en Alberta, confirme le coordonnateur à l’information, Jean-François Dugas.

La Liberté a embauché trois journalistes pour assurer une «couverture exhaustive des 14 circonscriptions» de la province, indique le rapport.

À L’Eau vive, «la bourse a permis de faire circuler un journaliste dans cinq communautés de la province pour recueillir des perspectives de l’électorat francophone», a indiqué par écrit à Francopresse Frédéric Dupré, directeur général de la Coopérative des publications fransaskoises, qui publie le journal.

Dans la première recommandation de son rapport, le FPP encourage la création d’un fonds permanent qui permettrait de remettre des bourses aux médias lors des élections fédérales. Il pourrait plus tard être élargi aux élections provinciales, territoriales et municipales.

Le FPP recommande aussi de réserver une partie du fonds aux médias autochtones et de former un comité distinct pour évaluer les demandes de subventions de ces médias.

L’une des autrices du rapport, Sara-Christine Gemson, explique en entrevue avec Francopresse que la distinction pour les Autochtones vient des consultations faites avec ce groupe. «Ils nous ont dit : “Vous êtes en train de faire votre deuil d’une réalité qu’on n’a jamais connue.”»

Les médias autochtones n’ont jamais eu les mêmes ressources que les autres médias pour couvrir des élections. Tout est à construire de ce côté, précise-t-elle.

D’ailleurs, aucune candidature provenant de médias appartenant à des intérêts autochtones n’a été reçue pour le fonds en avril. Une autre raison pourquoi la recommandation a été faite.

Le Nunatsiaq News a reçu une bourse du fonds «Couverture du Canada : Élections 2025». Ce média couvre le Nunavut et le Nunavik, mais n’appartient pas à des intérêts autochtones. Avec l’argent obtenu, il a pu dépêcher un journaliste pendant huit jours à Grise Fiord, sur l’ile d’Ellesmere. Cette localité est la communauté la plus au nord du Canada et compte une population de 150 personnes.

Nous savions que les enjeux de la campagne, comme la souveraineté de l’Arctique, les relations internationales et le cout de la vie, étaient les enjeux qui intéressent toute la population canadienne.

Il dit avoir aimé la rapidité du processus. Il espère qu’un organisme parviendra à le nationaliser. «Nous appuyons l’idée de créer un fonds permanent. Je pense que c’est une bonne idée d’offrir le fonds aux journaux qui couvrent les enjeux autochtones.»

Le rapport L’information en question indique que certains médias se portent quand même bien. C’est le cas du Nunatsiaq News, affirme le directeur de la rédaction, Corey Larocque.

Le rapport ne propose pas de réserver une partie du fonds pour les médias de langue officielle en situation minoritaire.

Pour Sara-Christine Gemson, l’inclusion de trois médias francophones en milieu minoritaire et d’au moins un média anglophone du Québec montre qu’il y a «eu un effort énorme pour assurer la représentation de toutes les régions, de toutes sortes de différents médias, de différentes tailles, de différents groupes».

Si un fonds était mis sur pied de façon permanente, elle y voit la possibilité d’ouvrir la porte à d’autres critères pour «assurer une certaine équité», convient-elle.

Marie-Linda Lord rappelle que les critères imposés par le gouvernement fédéral empêchent plusieurs médias de langue minoritaire d’avoir accès à certains programmes d’aide financière.

La professeure à la retraite en information-communication de l’Université de Moncton, Marie-Linda Lord, considère que cette étude du FPP revêt une grande importance et permet une prise de conscience des dangers qu’entraine une faible couverture médiatique locale.

Elle estime cependant que l’absence d’une reconnaissance spécifique des besoins des médias francophones en milieu minoritaire est une occasion manquée.

Elle rappelle que les médias de langue française sont souvent oubliés, comme dans les critères d’admissibilité au titre d’organisation journalistique canadienne qualifiée (OJCQ), une désignation qui permet d’avoir accès à certaines mesures fiscales du gouvernement fédéral.

Pour devenir une OJCQ , un média doit compter au moins deux journalistes, ce qui n’est pas le cas d’une majorité de médias de langue officielle en situation minoritaire. «Quand on a un [seul] journaliste, ça veut dire qu’on en a besoin de plus», souligne Marie-Linda Lord.

À lire aussi : Faut-il remercier Google d’avoir demandé une exemption? (Éditorial)

Avec le rapport L’information en question et le sondage Ipsos qui l’accompagne, le FPP soutient que la rareté ou l’absence de médias dans certaines régions du pays empêche l’électorat de faire un choix éclairé.

À lire aussi : Quel diagnostic pour la démocratie au Canada?

Franco-Ontarienne d’origine, Sara-Christine Gemson a, entre autres, travaillé comme journaliste à Radio-Canada en Saskatchewan.

Selon le sondage, 70 % des répondants et répondantes croient qu’ils auraient été mieux informés à propos de la campagne électorale s’ils avaient eu accès à plus de nouvelles locales dans leur communauté.

De plus, 34 % des gens qui vivent dans des régions sans nouvelles locales n’ont pas voté, comparativement à 22 % dans les communautés alimentées en nouvelles locales.

Le FPP précise ne pas avoir assez de données pour affirmer qu’il y a bien une corrélation entre l’absence de nouvelles locales et le désintéressement envers la politique, mais il note que des indices pointent en ce sens. Le sondage a été mené en ligne auprès de 1000 personnes de plus de 18 ans. Il n’est pas possible d’attribuer de marge d’erreur à ce type de sondage.

Sara-Christine Gemson explique que suivre l’actualité locale de façon régulière – même seulement par l’entremise des grands titres de sources fiables sur les réseaux sociaux – crée «un point de référence, un contexte dans lequel [les gens] peuvent ensuite […] mieux juger de la validité de ce qui est mis de l’avant».

En plus d’un fonds récurrent, le rapport recommande aux gouvernements de recommencer à acheter de la publicité dans les médias locaux, plutôt que d’affecter une large partie de son budget publicitaire à des entreprises des États-Unis.

«Donnons la chance de prouver que les gens reviennent [vers les médias locaux] en mettant de la publicité sur [leurs] pages. Je suis pas mal certaine que Meta, X, LinkedIn, etc. n’ont pas besoin des revenus du gouvernement fédéral à l’échelle qu’ils sont en train de les recevoir», note Sara-Christique Gemson.

L’une des recommandations souligne le rôle que les médias ont à jouer. Ils doivent être ouverts à l’innovation et la collaboration, en plus de repenser stratégiquement la monétisation de leur audience.

Le FPP propose également de faire davantage de sensibilisation contre la désinformation auprès de la population et de lui donner plus d’outils pour la repérer.

Finalement, il demande la mise en place d’un système de collecte de données plus robuste sur les médias locaux.

À lire : L’éducation aux médias pour lutter contre la désinformation dès l’école

* Ces trois journaux sont membres de Réseau.Presse, qui est l’éditeur de Francopresse.