Langlois, Drouillard, Goyeau, Parent, Ouellette : ces noms de rue de la ville de Windsor sont un rappel constant que les premiers colons établis sur la rive sud de la rivière Détroit étaient d’origine française.

Près de 50 ans après la fondation de Détroit, le gouverneur de la Nouvelle-France offre des terres sur la rive sud de la rivière Détroit afin de coloniser la région qui allait devenir les villes de Windsor et de LaSalle. Des dizaines de familles répondront à l’appel.

C’est d’ailleurs l’établissement de LaSalle qui accueille les premiers colons en 1749. L’endroit prendra le nom de Petite Côte en 1794 avant d’être rebaptisé LaSalle en 1924. Il s’agit du plus ancien établissement européen permanent en Ontario.

Ancienne carte (1718) de la région des Grands Lacs, détail de la Carte de la Louisiane et du cours du Mississippi de Guillaume de L’Isle.

La région de la rivière Détroit n’est pas inconnue des Français. Des jésuites y séjournaient depuis plusieurs années afin d’évangéliser les populations autochtones. Quelques coureurs des bois sont également présents.

Vers 1680, René-Robert Cavelier de La Salle avait emprunté la rivière Détroit lors de sa célèbre expédition qui l’a mené jusqu’à l’embouchure du fleuve Mississippi, au bord du golfe du Mexique.

Gravure du XIXe siècle représentant Cadillac et son groupe arrivant au futur site de Détroit.

La rivière Détroit est également un site stratégique. Elle relie le lac Érié au lac Sainte-Claire, sur la route vers le lac Huron. Les autorités à Québec reconnaissent son importance en cas de conflits avec l’Angleterre.

Dans ce contexte et avec l’appui du roi Louis XIV, l’explorateur Antoine de Lamothe Cadillac quitte Montréal en 1701 avec une centaine de soldats, de colons et deux missionnaires.

C’est sur la rive nord, aujourd’hui Détroit , qu’il fait construire le fort Pontchartrain. Suit peu après la construction d’une petite chapelle. C’est le début de la paroisse de Sainte-Anne du Détroit, qui existe toujours; elle est réputée être la deuxième plus ancienne paroisse catholique en activité continue des États-Unis.

La chapelle sera par contre rapidement détruite par un incendie déclenché par des Autochtones. Le brasier abime aussi le fort et ravage d’autres bâtiments, dont la résidence de Lamothe Cadillac. Mais on reconstruira.

La présence française sur les deux rives de la rivière Detroit s’accroit.

En 1755, on dénombre environ 500 habitants à Détroit. Mais cela ne devait pas durer. Après la conquête de Québec en 1759 et Montréal en 1760, les Britanniques sont maitres du Canada.

Image du fort Pontchartrain en 1710.

Un groupe de 200 miliciens mené par le major Robert Rogers est dépêché pour prendre possession de Détroit. Les habitants français sont toutefois autorisés à demeurer sur place, à condition de prêter allégeance à la Couronne britannique.

Les Anglais ne peuvent cependant pas savourer tranquillement leur conquête pendant longtemps. Dès 1763, les nouveaux maitres de Détroit doivent affronter une rébellion autochtone fomentée et menée par le chef outaouais Pontiac.

Mécontent de la façon dont les Britanniques traitent les Autochtones, Pontiac réussit à rassembler plusieurs nations dans le but de chasser les nouveaux occupants. Les guerriers autochtones réussissent à saisir plusieurs petits forts autour des Grands Lacs, capturant ou tuant des centaines de colons et de soldats.

Après avoir tenté à deux reprises d’attaquer le fort Détroit (anciennement fort Pontchartrain) par la ruse de l’intérieur, Pontiac décide de l’assiéger.

À l’automne, le gouvernement britannique adopte la Proclamation royale, qui réorganise ses territoires nord-américains.

Dans l’espoir de ramener la paix avec les nations autochtones, un vaste territoire entre les Appalaches et le fleuve Mississippi, des Grands Lacs au golfe du Mexique, leur est réservé, avec interdiction aux colons européens de s’y aventurer.

Certains groupes commencent alors à se dissocier de Pontiac, qui mène toujours le siège contre Détroit. À la fin octobre, le chef outaouais se résigne et bat en retraite. Mais il continuera à mener des attaques dans la région jusqu’en juillet 1765.

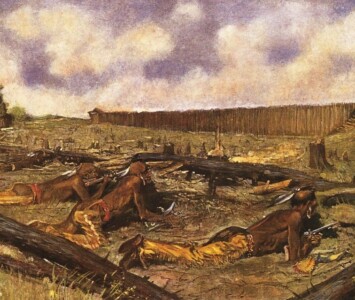

Siège du fort de Détroit, en 1763, mené par le chef Pontiac.

En 1774, l’Acte de Québec agrandit le territoire de la Province de Québec, qui englobe maintenant toute la région des Grands Lacs.

Un autre évènement bouleversera cependant l’ordre établi : la guerre d’Indépendance des États-Unis.

Le traité de Paris, qui met fin au conflit en 1783, accorde la région de Détroit aux États-Unis. Mais les Britanniques refusent de quitter le fort. Ils ne s’en retireront qu’après la signature en 1794 d’un nouveau traité entre les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Par ce traité, la rivière Détroit devient la frontière séparant les deux rives toujours occupées majoritairement par des colons d’origine française.

Détroit et la rive nord de la rivière se retrouvent alors dans le territoire américain du Michigan, alors que les établissements de la rive sud qui formeront Windsor et LaSalle demeurent possession britannique, précisément dans le Haut-Canada. Une communauté divisée.

Après une autre guerre opposant les États-Unis et le Royaume-Uni, celle de 1812, une immigration massive venue du Kentucky et de la Nouvelle-Angleterre, ainsi que des iles Britanniques, met fin à la majorité francophone de la région de Windsor.

La communauté francophone recevra néanmoins des renforts en provenance du Bas-Canada dans la deuxième moitié du XIXe siècle.

À Détroit, le fait français amorce alors un déclin.

Le pont Ambassador est l’un des trois liens (deux tunnels existent) entre Windsor et Détroit. Un deuxième pont – nommé Gordie-Howe – est en construction depuis 2018. Il devait ouvrir cet automne, mais le tout pourrait être repoussé à 2026.

Même si l’assimilation a efficacement réduit le nombre de locuteurs et de locutrices du français, la langue de Molière n’a pas disparu à Détroit, quoique sa survivance soit surtout attribuable à des personnes venues plus récemment d’Europe ou d’Afrique.

Cette maison a été habitée par l’influent Jacques Baby, mais bâtie par un Écossais nommé Alexander Duff, à Sandwich, maintenant intégré à la ville de Windsor. Né à Détroit d’une famille importante, Jacque Baby déménage à Sandwich en 1794. Il siègera au Conseil législatif et au Conseil exécutif du Haut-Canada et sera nommé juge. La maison Duff-Baby est maintenant un musée.

Il n’y a pas de données précises sur le fait français à Détroit, mais dans l’État du Michigan, il y aurait un peu plus de 19 000 personnes qui parlent français à la maison. Certains avancent que, sur les 10 millions d’habitants et d’habitantes du Michigan, 1 million sont de souche canadienne-française.

Quant à Windsor, selon le recensement de 2021, un peu plus de 9000 personnes sur les plus de 422 00 de la région métropolitaine de cette ville étaient de langue maternelle française, ce qui représente une baisse de 1500 personnes par rapport aux données de 2016.

D’un autre côté, en 2021, près de 40 000 personnes déclaraient avoir une connaissance du français, soit plus de 9 % de la population de Windsor. Pas trop mal pour 275 ans d’histoire des francophones de la région, qui n’a pas toujours été favorable au maintien de la langue française.

À Lire : Guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis : quand l’histoire se répète

Depuis la réélection du gouvernement libéral fédéral sous la gouverne du nouveau chef Mark Carney, les souverainistes albertains s’activent. Et la première ministre, Danielle Smith, ne fait rien pour étouffer le mouvement. Bien au contraire.

Bien qu’elle ait écarté la tenue d’un référendum sur la séparation de l’Alberta, Danielle Smith a fait adopter par son gouvernement une loi en mai dernier qui, parmi d’autres mesures reliées aux élections, facilitera une démarche populaire en ce sens.

La loi, intitulée Election Statutes Amendment Act, modifie les critères pouvant mener à ce genre de consultation. Notamment, elle réduit nettement le nombre de signatures nécessaires à la tenue d’un référendum; ce nombre passerait de 600 000 à 177 000, soit 3,5 % de la population de l’Alberta.

Ces changements donnent des ailes aux personnes qui militent pour l’indépendance de l’Alberta, à commencer par le groupe Alberta Prosperity Project for Sovereignty (Projet pour la souveraineté de l’Alberta).

Fondé il y a trois ans, ce mouvement travaille depuis un moment à obtenir des appuis pour la tenue d’un référendum. Sa direction affirme déjà pouvoir compter sur le soutien de 250 000 électeurs et électrices.

Lors d’un rallye à Calgary, en mai, le groupe a dévoilé la question potentielle qui serait posée lors du référendum souhaité : «Do you agree that the province of Alberta shall become a sovereign country and cease to be a province of Canada?» (Êtes-vous d’accord que l’Alberta devienne un pays souverain et cesse d’être une province canadienne?)

À suivre…

Comme au Québec, l’idée de souveraineté en Alberta ne date pas d’hier. Dans les années 1930, des conflits entre le gouvernement créditiste de la province et le premier ministre canadien William Lyon Mackenzie King ont suscité de forts sentiments antifédéraux et proséparation au sein de la population albertaine.

L’idée en est restée là jusqu’à la fin des années 1970, alors que les succès du mouvement souverainiste québécois ont redonné un souffle au mouvement séparatiste albertain.

En 2000, l’Alberta Independance Party voit le jour, mais est dissout l’année suivante. La formation reprend vie en 2017 sous un nouveau nom : The Independance Party of Alberta.

Après avoir obtenu le statut de parti politique, cette formation a présenté des candidats et candidates aux élections provinciales de 2019 et de 2023, mais sans grand succès; Katherine Kowalchuk, cheffe du parti, est celle qui a récolté le plus de votes, avec 4,71 % des suffrages.

Du côté fédéral, un parti militant pour la séparation des quatre provinces de l’Ouest et des trois territoires a vu le jour en 2020. S’inspirant du Bloc québécois, le Parti Wexit (une contraction de West et exit), rapidement renommé le Parti Maverick, a présenté en vain des candidats et candidates dans ces provinces et territoires lors des élections fédérales de 2021.

Il prévoyait participer aux élections fédérales d’avril dernier, mais il a perdu le droit de le faire parce qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de soumettre ses rapports financiers.

L’année de sa fondation, le Parti Wexit a mis sur pied une formation provinciale en Alberta qui s’est rapidement fusionnée avec le Wildrose Independant Party. Le Wildrose a présenté deux candidats aux élections de 2021 qui ont récolté tous deux moins de 1 % des voix. Le parti est aux prises avec plusieurs conflits internes.

Au milieu des années 1960, les régions ontariennes et québécoises bordant le lac Témiscamingue ont connu une montée souverainiste. Le mouvement a pris naissance à Val-d’Or, du côté québécois.

La une du journal anglais de Val-d’Or, The Star, traite de l’idée de créer une onzième province canadienne.

Accusant le gouvernement provincial de négliger leur région, des hommes d’affaires de l’endroit, avec l’appui de représentants des municipalités des environs, lancent l’idée de la création d’une onzième province canadienne.

Plusieurs réunions ont lieu dans des sous-sols d’église. Mais ce mouvement sera éphémère; l’affaire n’est pas prise au sérieux par la population et fait même l’objet de moqueries. Le tout meurt de sa belle mort.

Quelques années plus tard, en 1977, un nouveau parti politique reprend le flambeau pour défendre l’idée de faire du Nord de l’Ontario une province distincte. Le Northern Heritage Party subsistera jusqu’en 1985, avant d’être réanimé en 2010 sous le nom de Parti de l’Ontario Nord.

Se faisant peu d’illusion, la formation admettait avoir comme objectif d’influencer les décisions du gouvernement ontarien afin qu’elles favorisent davantage la région. La formation a laissé tomber son projet d’indépendance en cours de route. Ses appuis lors des élections de 2011 et les suivantes ont été minimes.

Le Nouveau-Brunswick a pour sa part déjà été le théâtre d’un mouvement autonomiste porté par le Parti acadien. Fondée en 1972, la formation s’était donné comme raison d’être l’amélioration de la situation économique et sociale de la population francophone de la province.

Résultats du vote lors de la Convention d’orientation nationale acadienne de 1979. L’option de former une «province acadienne» a récolté la majorité des voix.

Dans la foulée du mouvement souverainiste québécois, les membres du Parti acadien adoptent par la suite un programme sécessionniste visant à créer une onzième province en détachant du Nouveau-Brunswick les régions francophones du nord et de l’est de la province.

Lors de la quatrième élection à laquelle il participe, en 1978, le Parti acadien obtient de bons résultats avec environ 12 % des suffrages à l’échelle de la province. Le chef, Armand Plourde, arrive même à 170 voix d’être élu dans sa circonscription.

L’année suivante, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick organise une grande Convention d’orientation nationale acadienne (CONA), afin de discuter de l’avenir politique de la communauté acadienne de la province. Plusieurs membres du Parti acadien sont parmi les personnes déléguées à cette convention.

Parmi les options «idéales» qui y sont présentées, c’est celle de former une province acadienne qui récolte le plus d’appui avec un peu plus de 53 % des votes. Environ 48 % des participants et participantes estiment qu’il s’agit même d’une option «réalisable».

L’effervescence – pour ne pas dire l’euphorie – qui gagne l’assemblée n’aura cependant pas de suite. Après avoir atteint cette étape importante, l’idée d’une province acadienne s’éteindra cependant très rapidement. À la suite de piètres résultats aux élections de 1982, le Parti acadien disparait, et le rêve d’une province acadienne avec lui.

Avant l’arrivée des Européens dans ce qui est maintenant l’Est du Canada, Chignectou était un lieu de passage pour les Mi’kmaq. L’isthme se trouvait en fait dans le Siknikt (ou Sikniktewaq), l’un des sept districts qui constituaient le Mi’kma’ki, nom du territoire ancestral des Mi’kmaq.

Une cinquantaine d’années après l’arrivée des premières familles françaises fondatrices de la colonie de l’Acadie, des habitants du chef-lieu de Port-Royal partent vers Chignectou, à l’extrémité de la baie Française (baie de Fundy) pour fonder de nouveaux établissements.

Ils sont attirés par les vastes marais salants qu’ils cultiveront en les asséchant au moyen de digues et d’aboiteaux. Le plus important village portera le nom de Beaubassin, mais il y en aura plusieurs autres, dont Jolicoeur, Beauséjour, Pont-à-Buot et Aulac.

Lorsque la France cède l’Acadie à la Grande-Bretagne, en 1713, les frontières demeurent floues et les deux pays revendiquent plusieurs mêmes territoires, dont l’isthme de Chignectou.

Possessions et revendications européennes dans les provinces maritimes en 1754.

Trente ans plus tard, rien n’est réglé. La France soutient que tout le Nouveau-Brunswick actuel est sous la compétence de Québec, qui envoie des troupes sur la rive nord de la baie de Fundy afin de faire valoir ses prétentions.

Une garnison s’installe dans l’isthme de Chignectou, tout près de Beaubassin. Une rivière sépare les troupes françaises et anglaises : c’est la Mésagouèche. En attendant que les limites de l’Acadie soient déterminées, les Français décident unilatéralement que la Mésagouèche sera la frontière entre la Nouvelle-Écosse et le reste du continent.

À lire : Mésagouèche : la frontière de l’Acadie (Acadie Nouvelle)

En 1751, chacun des deux camps érige un fort près de la rivière-frontière, presque face à face : le fort Beauséjour du côté français et le fort Lawrence du côté anglais. Dès lors, l’isthme de Chignectou est militarisé. Et bientôt, ce sera la guerre et la dévastation.

En 1755, le lieutenant-colonel Robert Monckton prend assez facilement le fort Beauséjour. Chignectou n’est plus une frontière, mais un territoire où bon nombre d’Acadiens et d’Acadiennes sont capturés et déportés. Les autres fuient et les villages sont incendiés.

Lorsque Chignectou est vidé de sa population acadienne, des colons de la Nouvelle-Angleterre viennent occuper leurs anciennes terres et, à leur tour, fondent de nouveaux villages. La paix revient dans l’isthme. Mais à quel prix…

Le traité de Paris de 1763 confirme la conquête de la Nouvelle-France par la Grande-Bretagne. Chignectou n’est plus une frontière, car la Nouvelle-Écosse englobe désormais toutes les provinces maritimes actuelles avec quelques petites zones grises vers le Maine et le Québec.

Mais ce n’est que partie remise puisque 20 ans plus tard, à la demande des loyalistes, Londres crée une nouvelle colonie à même la Nouvelle-Écosse : le Nouveau-Brunswick. Et la frontière entre les deux sera principalement la Mésagouèche, encore une fois. L’isthme de Chignectou est à nouveau divisé en deux.

Le siècle suivant, alors que de plus en plus de marchandises transigent par bateau le long de la côte est entre le Canada et les États-Unis, l’idée de construire un canal à travers Chignectou circule de plus en plus.

Ce canal permettrait aux navires de passer du golfe du Saint-Laurent à la baie de Fundy sans avoir à contourner la Nouvelle-Écosse dans les eaux parfois dangereuses de l’Atlantique.

En fait, dès l’époque de l’Acadie coloniale, Jacques de Meulles, intendant de la Nouvelle-France à Québec, avait avancé l’idée d’un canal vers les années 1685 pour assurer une voie navigable plus sécuritaire.

Chignectou : une petite bande de terre, frontière contestée puis site de plusieurs projets de canal avortés.

En 1822, le gouvernement du Nouveau-Brunswick reprend à son compte cette vieille idée et mandate un ingénieur civil pour examiner la faisabilité du projet. Cette première étude recommande la construction d’un canal. La province ne fait rien avant de réexaminer l’idée trois ans plus tard. Mais elle n’y donnera aucune suite.

Au cours des décennies qui suivront, d’autres études seront menées. La Nouvelle-Écosse et le gouvernement du Canada y participeront. Encore une fois, les experts recommanderont la construction d’un canal, mais les autorités politiques hésiteront, approuveront le projet et feront marche arrière.

Puis, après de multiples autres examens, rapports et révisions, certains assez exhaustifs, une commission nommée par le gouvernement d’Alexander Mackenzie dans les années 1870 conclura que le projet n’est pas dans l’intérêt du pays.

Dans les années 1880, la Nouvelle-Écosse accepte de financer une compagnie privée pour la construction d’un chemin de fer maritime par lequel les navires seraient montés sur des rails pour traverser l’isthme. Après quatre ans de travaux et 75 % du projet effectué, tout est abandonné, faute de fonds.

Finalement ce projet revient à l’avant-scène une dernière fois dans les années 1930 avec une étude très approfondie effectuée à la demande de la Chambre des communes. Les projections de cout s’élèvent maintenant à plus de 50 millions de dollars.

Au bout du compte, ces couts seront jugés trop élevés par rapport aux avantages d’un tel canal. Fin de l’histoire.

Depuis quelques années, l’érosion de l’isthme provoquée par les changements climatiques suscite des inquiétudes grandissantes. Certains rapports font craindre de plus en plus les inondations du territoire au cours des prochaines décennies.

Site d’embarquement et de débarquement sur les rives de la baie de Fundy où les bateaux devaient transiger sur un chemin de fer maritime devant traverser l’isthme de Chignectou. Le projet a été abandonné au début des années 1890, faute de fonds.

Le chemin de fer qui relie les deux provinces et qui se retrouve sur des terres basses est particulièrement menacé.

Les gouvernements s’entendent sur la nécessité d’agir et vite. Après avoir peiné à s’entendre sur le partage de la facture évaluée à 650 millions de dollars ces dernières années, Ottawa et les deux provinces touchées ont convenu en mars dernier d’un projet de 10 ans.

Les travaux prévus permettront entre autres de renforcer et de remplacer le réseau de digues et d’aboiteaux construits par les Acadiens dans cette région il y a 350 ans.

Au début de mai, trois organismes acadiens ont proposé au gouvernement fédéral de transformer l’isthme de Chignectou en parc national. Mais pour ce faire, il faudra d’abord s’assurer que la Nouvelle-Écosse ne devienne une ile.

Le dernier pape français a été élu à une époque très perturbée de l’Église catholique, lors de laquelle deux papautés se disputaient la légitimité de la succession de saint Pierre.

Cette période a été nommée le «grand schisme d’Occident», en référence à une autre rupture, permanente celle-là, soit celle du «grand schisme d’Orient», en 1054, qui a vu la séparation de l’Église catholique romaine et de l’Église orthodoxe grecque.

Pour bien comprendre le schisme d’Occident, il faut explorer la période qui l’a précédée, soit la papauté d’Avignon, une autre période très particulière de l’Église, lors de laquelle les papes étaient français et le siège du pouvoir pontifical n’était plus à Rome, mais dans le sud de la France.

À lire aussi : Premières Nations : Pas de transformation trois ans après les excuses du pape

Sept papes français vont se succéder entre 1305 et 1378. Le premier de cette lignée, Clément V, arrive après des années de conflits acerbes entre le roi de France Philippe le Bel et le pape Boniface VIII.

Clément VII, premier des antipapes d’Avignon.

Clément V refuse de gagner Rome, où règne le chaos. Il tient une cour itinérante dans le sud de la France pendant tout son pontificat. Son successeur, Jean XXII, est celui qui installe le siège de la papauté à Avignon.

Les sept prélats français qui se succèderont à Avignon sont des papes légitimes, mais qui dirigent l’Église catholique depuis la France au lieu de Rome. Au fil des pontificats, un véritable palais sera érigé, agrandi et fortifié à Avignon.

Le sixième de ces papes, Urbain V, décide de ramener la papauté à Rome, mais une reprise des conflits avec la France le pousse à revenir à Avignon.

Son successeur, Grégoire XI, dernier pape français, choisit lui aussi de retourner à la Ville éternelle pour diriger l’Église catholique, malgré l’opposition du roi de France et de la majorité des cardinaux. Mais ce retour ne sera pas heureux, et Grégoire XI prendra la décision de regagner Avignon. Il mourra cependant avant même de quitter la Ville éternelle.

À sa mort, en 1378, l’élection d’un premier pape italien depuis 75 ans, Urbain VI, irrite au plus haut point les cardinaux français, qui ont grandi en nombre et en influence pendant la papauté d’Avignon. Ils élisent la même année un autre pape, le Français Clément VII.

Le schisme d’Occident débute. Pendant les 40 années qui suivent, il y aura donc deux papes à la fois – un à Avignon et un à Rome –, qui s’excommunieront mutuellement.

Grégoire XI, né Pierre Roger de Beaufort, couronné par l’archevêque de Lyon, Guy de Boulogne. C’est le dernier Français à avoir été pape.

Les papes siégeant à Avignon pendant cette période seront considérés par l’Église comme des «antipapes».

À cette rupture au sein de l’Église catholique s’ajoute une division de toute l’Europe de l’Ouest. Dans le camp d’Avignon se trouvent évidemment la France et le royaume de Naples, soit le sud de l’Italie actuelle, sur lequel règnent des Français, ainsi que la Castille, l’Écosse, la Lorraine, l’Autriche et le Luxembourg.

Les papes de Rome peuvent quant à eux compter sur les royaumes de l’Italie du Nord, de Hongrie, de Pologne, d’Angleterre et des Flandres.

Le premier antipape à Avignon, Clément VII, tente en vain de renverser son rival à Rome, Urbain VI. Quand ce dernier meurt en 1389, ses cardinaux élisent un nouveau pape qui siège à Rome.

Cinq ans plus tard, en 1394, c’est au tour de Clément VII de rendre l’âme. Lui succède Pedro de Luna, né au royaume d’Aragon, qui prend le nom de Benoît XIII.

Celui-ci promet de mettre fin au schisme et même de renoncer à la papauté pour y arriver, mais il persiste à rester en poste. Il se met à dos la France et ses alliés. Assiégé, il quitte Avignon en mars 1403 pour regagner sa patrie.

La situation en reste là jusqu’à ce qu’un important groupe de cardinaux, souhaitant ramener la paix dans l’Église, se rencontrent à Pise pour un concile, en 1409.

Après une quarantaine d’années de luttes à l’intérieur de l’Église catholique, l’élection de Martin V en 1417 met fin au grand schisme d’Occident. Portrait présumé de ce pape réunificateur.

Cette assemblée «démet» les papes de Rome et d’Avignon et élit un nouveau pape, Alexandre V. Mais les deux autres pontifes refusent de renoncer à la tiare. On se retrouve donc avec trois papes. Jamais deux sans trois, dit le dicton.

Alexandre V lève des troupes pour s’emparer de Rome et chasser le pape déchu. Il y parvient en 1410, mais préfère s’installer à Bologne, où il meurt.

Il est suivi par Jean XXIII, que l’on soupçonne d’avoir fait empoisonner son prédécesseur. Ces deux pontifes seront appelés «papes de Pise» et seront également considérés comme des antipapes.

Alors que l’Église semble courir à sa perte, l’empereur romain germanique Sigismond 1er prend les choses en main. Il se substitue au Sacré Collège et convoque un concile à Constance, dans l’Allemagne actuelle, qui s’amorce en 1414 et qui durera quatre ans.

Les actions sont cependant rapides et décisives. Proclamant sa supériorité au pape, le concile décide de la destitution du pape de Rome et des deux antipapes d’Avignon et de Pise.

Au printemps 1415, les trois papes en poste vont tous s’écarter. Jean XXIII, pape de Pise, sent arriver la fin forcée de son pontificat et tente de fuir, mais il est arrêté et déposé.

À peu près au même moment, le pape de Rome Grégoire XII est forcé de démissionner.

Sigismond 1er envoie ses troupes en Aragon pour écraser les partisans de Benoît XIII, qui finalement décide de renoncer à son rôle.

À l’automne de 1417, le concile de Constance nomme Oddone Colonna seul pape.

L’arrivée de Martin V met fin au schisme, à une exception près. Les antipapes d’Avignon et de Pise ne figureront pas dans la liste formelle de succession de l’évêque de Rome. D’autres papes adopteront leur nom, comme ce fut le cas de Jean XXIII à la fin des années 1950.

Comme si ces antipapes n’avaient jamais existé…

Le système métrique, ou «Système international d’unités» de son nom officiel, est un produit de la Révolution française. C’est l’un des legs positifs de cette période trouble où presque n’importe qui pouvait se faire guillotiner pour n’importe quelle raison.

Le mètre étalon exposé à la place Vendôme, à Paris. Son matériel a défini le mètre de la Révolution française jusqu’à 1960.

Comme dans plusieurs pays de l’époque, la France utilisait un système chaotique pour mesurer, peser et calculer une multitude de choses. En fait, plus de 700 unités de mesure étaient alors en usage dans l’Hexagone.

L’idée de simplifier tout ce désordre était inspirée de l’idéal d’égalité qui motivait ceux qui ont renversé l’Ancien Régime. Avec un système universel et standard, on estimait que les citoyens pourraient mieux gérer leurs intérêts et commercer équitablement. L’égalité par le mètre.

À lire aussi : L’aventure extraordinaire de la Compagnie de la Baie d’Hudson

Au début de 1791, des scientifiques français se mettent d’accord sur le choix du mètre comme base de la mesure de la distance. Le mètre donnera d’ailleurs son nom au système comme tel.

Ce panneau de limite de vitesse en Ontario en 1977 illustre bien la conversion au système métrique. Sous le chiffre 40 (km/heure), on devine l’ancienne limite de 25 miles à l’heure.

On définit alors le mètre (mot dérivé du grec «metron», qui signifie «mesure») comme étant égal à la dix-millionième partie d’un méridien (longitude) entre le pôle Nord et l’équateur. C’est simple, mais il fallait y penser.

Mais même si la France revendique l’invention du système métrique, il est aussi établi que l’évêque britannique John Wilkins, fondateur de la prestigieuse British Royal Society, avait proposé plus de 120 ans auparavant la standardisation de plusieurs mesures, comme celles de la distance, du volume et de la masse.

Même si sa démarche est restée lettre morte dans son pays, ses recherches ont jeté les bases du système métrique élaboré ensuite en France.

En 1799, Napoléon rend le nouveau système métrique obligatoire en France.

Dans les décennies qui vont suivre, les nouvelles mesures adoptées en France se propagent dans de nombreux autres pays.

À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, le système métrique s’était répandu dans presque tous les pays d’Europe, d’Amérique centrale et du Sud, dans la majeure partie de l’Afrique, au Moyen-Orient, en Chine et dans plusieurs pays voisins.

La vente de la viande dans les épiceries est l’un des bastions du système impérial au Canada, avec le prix à la livre affiché bien plus visiblement que celui au kilo.

Le monde anglo-saxon, plusieurs pays africains sous l’égide du Royaume-Uni ainsi que l’Inde résistent alors à l’envahisseur métrique.

En 1960, on peaufine et précise les unités métriques lors de la onzième Conférence générale des poids et des mesures et l’on crée le Système international d’unités (SI), dont l’abréviation française est utilisée dans toutes les langues. Si la France avait perdu son empire depuis longtemps, son système de mesures avait conquis le monde. Ou presque…

L’année 1965 sera un jalon important puisque le Royaume-Uni, voulant s’intégrer économiquement au reste de l’Europe, cède à son tour aux unités françaises et laisse tomber son système impérial de mesures, une conversion que plusieurs scientifiques préconisaient depuis une centaine d’années.

Dans la foulée, le Canada montera lui aussi dans le train quelques années plus tard, même si son voisin du Sud, et son plus grand partenaire commercial, refusera – et refuse toujours – d’adopter le SI.

Aux débuts des années 1970, le gouvernement canadien de Pierre Elliot Trudeau, élu deux ans auparavant et féru d’idées réformistes dans plusieurs secteurs, se lance dans l’aventure métrique.

Après quelques années d’études et de préparation, le premier pas est franchi le 1er avril 1975, alors que le service météorologique canadien adopte officiellement le degré Celsius. Quelques mois plus tard, c’est au tour des précipitations d’être mesurées en centimètres ou millimètres.

La conversion se fait par étapes. En 1975 et 1976, on voit apparaitre les unités métriques sur un nombre croissant de produits ménagers. L’année suivante, en 1977, les kilomètres prennent leur place sur les panneaux routiers. Le kilomètre-heure s’affiche sur les indicateurs de vitesse des voitures, mais coexistera pendant longtemps avec le mille à l’heure.

Au début de 1979, le litre commence à remplacer le gallon dans les stations-service. Cette étape a particulièrement suscité la grogne au sein de la population. À la Chambre des communes, une quarantaine de députés progressistes-conservateurs ont défendu des pétitions contenant des milliers de signatures contre l’adoption du litre à la pompe.

Au printemps de la même année, l’arrivée du gouvernement de Joe Clark marque une pause dans l’implantation du système métrique au pays. Après seulement quelques mois au pouvoir, ce gouvernement minoritaire est remplacé par les libéraux, qui remettent la machine en marche.

En marche, mais pas toujours rondement. En 1983, un Boeing 747 d’Air Canada, parti de Montréal à destination d’Edmonton, doit atterrir d’urgence au Manitoba. Les réservoirs de l’appareil n’avaient été remplis qu’à moitié en raison d’un mauvais calcul des unités métriques.

Situation du SI dans le monde. Vert : conversion complète; jaune : presque complète; orange : partielle; rouge : peu de mise en œuvre.

L’élection de Brian Mulroney à la tête du pays en 1985 change encore la donne. Le nouveau premier ministre progressiste-conservateur abolit la Commission du système métrique créé en 1971. Dorénavant, le SI, en implantation depuis 10 ans, sera volontaire.

Logo utilisé sur de nombreux produits lors de la période de conversion au système métrique.

Mais le système est là pour rester, notamment dans les instances gouvernementales. Les Canadiens et les Canadiennes cependant vivent toujours, 50 ans plus tard, dans deux univers parallèles. On roule en kilomètres, mais une bonne partie de la population continue de mesurer leur taille et leurs matériaux de construction en pieds et en pouces, et leur poids en livres.

Les températures extérieures et intérieures se mesurent en Celsius, mais dans plusieurs chaumières, on chauffe le four en Fahrenheit. Et un pied de neige semble plus concret que 30 centimètres.

À l’épicerie, la grande majorité des produits est vendue en grammes ou en millilitres, mais le prix à la livre prévaut pour la viande, avec la conversion en kilos affichée plus discrètement. Le beurre est bien vendu «métriquement», en emballage de 454 grammes, même si on persiste à dire qu’on achète une livre de beurre.

N’empêche, le SI a bel et bien établi son emprise sur la planète. Seuls trois pays résistent toujours et encore : les États-Unis, le Liberia et le Myanmar. C’est bien l’un des rares secteurs où le pays de l’Oncle Sam n’a pas réussi à s’imposer.

La Compagnie de la Baie d’Hudson doit son existence en bonne partie à deux aventuriers français : Médard Chouart Des Groseillers et Pierre-Esprit Radisson.

Radisson et Des Groseillers discutant avec des Autochtones à un poste de traite du Nord-Ouest en 1662.

En 1658 ou 1659, les deux hommes partent pour les Grands Lacs et reviennent à Québec avec une petite fortune en peaux de castor. Mais les autorités confisquent les fourrures, car la traite des pelleteries dans cette région a été interdite.

Déçus que leur projet de commerce de fourrures avec la France ait échoué et incapables de convaincre les autorités françaises d’exploiter le territoire des Grands Lacs, Des Groseillers et Radisson se rendent à Londres. Le prince Rupert, cousin de Charles II, s’intéresse à leurs démarches. Il arrive à convaincre le roi et des marchands anglais.

Ainsi nait, le 2 mai 1670, la Compagnie de la Baie d’Hudson. Il s’agit de la plus ancienne société commerciale constituée par actions du monde anglo-saxon. Même si elle a pour motivation première le commerce des fourrures, Londres espère pouvoir ainsi trouver le Passage du Nord-Ouest entre les iles arctiques.

À lire : La quête meurtrière du Passage du Nord-Ouest

La Charte signée par Charles II pour établir la Compagnie de la Baie d’Hudson accorde à cette société – de façon évidemment unilatérale, sans égard aux populations autochtones – la mainmise sur un territoire de 1,5 million de kilomètres carrés, du Labrador aux montagnes Rocheuses.

L’étendue de la Terre de Rupert octroyée à la Compagnie de la Baie d’Hudson le 2 mai 1670.

Le roi donne à ce vaste territoire le nom de «Terre de Rupert», du nom de son cousin le prince, qu’il nomme gouverneur de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Des Groseillers et Radisson, malgré leur rôle crucial dans la fondation de la Compagnie, la délaissent quelques années plus tard, après des conflits avec les dirigeants.

Après un bref retour du côté français, Des Groseillers retourne en Nouvelle-France finir ses jours, alors que Radisson réintègre la Compagnie de la Baie d’Hudson. Il se retirera ensuite à Westminster, près de Londres, où il écrira le récit de ses aventures, avant de mourir en 1710.

La Compagnie de la Baie d’Hudson devient une entreprise au fonctionnement parfaitement huilé. Elle a une bureaucratie centralisée à Londres. Ses actionnaires élisent un gouverneur et un comité pour gérer les opérations, mener les enchères de fourrures, embaucher les hommes et organiser le transport des marchandises.

Le prince Rupert du Rhin, duc de Cumberland, a été nommé premier gouverneur de la Compagnie de la Baie d’Hudson par son cousin, le roi Charles II. Le territoire gouverné et exploité par la Compagnie a été nommé en son honneur.

Chaque poste de traite établi par la Compagnie a son superviseur. Les traiteurs de la Compagnie s’enfoncent de plus en plus dans le continent, de la Californie à l’Alaska, et établissent des colonies un peu partout.

Les actionnaires de l’entreprise deviennent très riches. De 1738 à 1748, la valeur totale des importations de fourrure atteint plus de 270 000 livres, l’équivalant de 31 millions de livres sterling. Selon certains calculs de l’historien David Chan Smith, plus d’un million de peaux de castor ont été importées en Europe entre 1730 et 1750.

En 1783, des Écossais immigrés à Montréal fondent la Compagnie du Nord-Ouest pour faire concurrence à la Compagnie de la Baie d’Hudson. Les deux sociétés fusionnent en 1821.

De nouveau seule en laisse, la Compagnie de la Baie d’Hudson exercera son emprise, au milieu du XIXe siècle, sur environ huit-millions de kilomètres carrés. Elle étendra ses ailes dans les Territoires du Nord-Ouest, qui comprenaient alors certaines parties de l’Ouest canadien d’aujourd’hui. Avec la fusion, le nom «Terre de Rupert» inclura aussi les Territoires du Nord-Ouest.

Jusqu’au XXe siècle, la Compagnie de la Baie d’Hudson exploite près de 100 comptoirs de traite dans les régions autochtones. Mais les relations sont souvent difficiles.

On reprochera à la Compagnie de la Baie d’Hudson de fixer des prix trop bas pour les fourrures et trop élevés pour les marchandises offertes en échange, ce qui contribue à maintenir les trappeurs autochtones dans un état d’endettement chronique.

Et c’est sans compter les ravages de la petite vérole contre laquelle les Autochtones n’ont pas d’immunité naturelle.

Le bastion de Nanaimo, en Colombie-Britannique, a été construit dans les années 1850 par deux Canadiens français, Jean-Baptiste Fortier et Léon Labine, pour le compte de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

La Compagnie de la Baie d’Hudson ne traite pas mieux ses employés, surtout ceux qui prennent des femmes autochtones comme compagne ou épouse. Plusieurs de ces employés sont des Canadiens français.

La Compagnie de la Baie d’Hudson fermera davantage les yeux après que les gestionnaires locaux feront de même.

Des enfants issus de ces unions s’établiront sur les rives de la rivière Rouge, où naitra une communauté métisse. La Compagnie de la Baie d’Hudson prendra plus tard le contrôle de cette colonie, qui sera à l’origine de la création du Manitoba.

Peu après la Confédération, la Compagnie cherche à céder ses territoires et elle reçoit des offres alléchantes des États-Unis. Pour contrecarrer l’éventualité qu’une partie de la Terre de Rupert soit cédée aux États-Unis, le gouvernement britannique intervient et acquiert ce vaste territoire, moyennant 300 000 livres (soit 1,5 million de dollars de l’époque), en 1870.

Entre 1934 et 1958, la Compagnie déplace de force une cinquantaine d’Inuits dans un poste abandonné, loin de leurs terres d’origine, pour qu’ils aillent faire la chasse à son profit. Le poste de traite fermera deux ans plus tard.

Plusieurs Inuits seront déplacés à maintes reprises. En février 2025, le gouvernement fédéral a présenté des excuses officielles auprès de la communauté inuite et a annoncé une injection de 270 millions de dollars pour protéger la région nordique de Qikiqtani.

À lire ailleurs : Le temps des excuses pour les relocalisations de Dundas Harbour (Le Nunavoix)

La Compagnie de la Baie d’Hudson mettra beaucoup d’efforts pour s’adapter au monde de la consommation du XXe siècle.

En 1979, la famille de Roy Herbert Thompson a acheté la Compagnie de la Baie d’Hudson. Afin de tenter de redresser les finances de la société, les propriétaires vendront les magasins du Nord canadien et les intérêts dans le gaz et le pétrole.

L’iconique magasin La Baie de Montréal est l’un des cinq que l’entreprise tente de sauver des mains des créanciers.

L’entreprise se retirera définitivement du commerce des fourrures en 1991. En 2006, elle sera vendue à des intérêts américains.

Un long déclin s’ensuivra jusqu’à ce que la Compagnie de la Baie d’Hudson soit acculée au pied du mur et demande au tribunal, début mars 2025, une protection contre ses créanciers. Ses dettes s’élèvent aujourd’hui à environ un milliard de dollars.

Vers la fin de mars, elle a commencé à liquider ses quelque 96 magasins, dont 80 sous l’enseigne La Baie. Le tribunal lui a cependant accordé un peu de temps pour tenter de sauver un magasin Saks Fifth Avenue et cinq magasins La Baie, soit trois dans la région de Montréal et deux dans celle de Toronto.

La disparition complète de la Compagnie de la Baie d’Hudson, 355 ans après sa fondation, ne tient qu’à un fil.

La Française Jeanne Mance arrive à Ville-Marie (Montréal) en 1642 pour y établir une mission avec l’intention d’évangéliser et de sédentariser les Autochtones. Elle fonde un dispensaire qui devient un hôpital de huit lits, l’Hôtel-Dieu, en 1645. Pour soutenir les activités de l’hôpital, elle recrute en France des religieuses de Saint-Joseph.

Le Musée Pointe-à-Callière, à Montréal, est aménagé tout près du dispensaire ouvert par Jeanne Mance et possède une collection dédiée à celle-ci, dont une statue de cire.

Après le décès de Jeanne Mance (qui est laïque) en 1673, ces sœurs hospitalières poursuivent le travail. Elles fondèrent, plus tard, des hôpitaux en Ontario (Kingston, Windsor et Chatham) et au Nouveau-Brunswick (Tracadie, Campbellton et Saint-Basile).

Peu d’informations sont disponibles sur ses relations avec les Autochtones, outre le fait qu’elle ouvrait son dispensaire à «tous». Une lettre authentifiée en 2024 prouve cependant qu’elle était à Ville-Marie en pleines guerres franco-iroquoises, lorsque la Confédération cherchait à chasser la colonie française. Cette lettre implore Paul de Chomedey de Maisonneuve d’envoyer des soldats pour les repousser. Ce qui fut fait.

Jeanne Mance a fondé l’Hôtel-Dieu, mais a joué un rôle plus essentiel dans l’établissement de la colonie. Elle était de facto l’intendante, veillant à la gestion des finances et au recrutement de colons. Cependant, elle n’a pas été reconnue comme cofondatrice de Ville-Marie avant 2012 par la Ville de Montréal. Elle a aussi été intronisée au Temple de la renommée médicale canadienne en 2020.

Figure de la première période d’esclavage des personnes noires au Canada, Marie Marguerite Rose a passé 19 ans en servitude chez une élite coloniale de Louisbourg, à l’ile Royale (aujourd’hui le Cap-Breton).

Depuis une vingtaine d’années, Charlene Chassé incarne Marie Marguerite Rose au Lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg.

Affranchie en 1755, elle épouse un Mi’kmaq et ouvre une taverne et une pension. Elle se hisse ainsi au rang de commerçante. Elle fait partie des trois seules femmes esclaves qui seront affranchies à l’ile Royale.

Capturée en Afrique de l’Ouest, aujourd’hui la Guinée, Marie Marguerite Rose arrive à l’ile Royale en 1736, à 19 ans environ. Elle y est vendue à un officier à Louisbourg; elle est renommée et baptisée. Dans la résidence de la famille Loppinot, elle est la principale domestique et elle veille à la cuisine et à l’entretien ménager.

Entre 1713 et 1758, au moins 268 personnes auraient été esclaves à Louisbourg. Selon l’historien Ken Donovan, l’ile Royale en comptait 125 en 1757, ce qui représentait 3 % de la population. Sous le Régime français, 1 375 personnes noires auraient été esclaves.

Marie Marguerite Rose a été reconnue comme personnage historique national du Canada en 2008 puisqu’elle aurait été une des premières femmes d’affaires noires au Canada.

Dorimène Desjardins s’implique activement dans la mise sur pied des caisses populaires. Son mari Alphonse, inspiré par un débat à la Chambre des Communes où il travaille comme sténographe, s’intéresse au crédit coopératif et imagine – avec elle – un pacte social.

Dorimène, Alphonse et leur fille Albertine devant le Parlement à Ottawa en 1913.

En 1900, 132 personnes signent ce pacte. Une caisse d’épargne et de crédit voit ainsi le jour dans le domicile de la famille Desjardins, à Lévis, au Québec.

Dorimène Desjardins travaille concrètement à la fondation des caisses. À une époque où les femmes n’avaient pas le droit d’ouvrir un compte bancaire sans le consentement de leur mari, elle gère les activités quotidiennes de la caisse et prend part à l’orientation et à l’expansion du mouvement.

Avant 1920, elle participe à la fondation de 187 caisses d’économie au Québec, 24 en Ontario et 9 aux États-Unis. Le mouvement coopératif prend racine, partout au pays. L’historienne Maude-Emmanuelle Lambert écrit que plusieurs de ces comptoirs sont établis dans des foyers et tenus par des femmes.

Le décès de son mari, en 1920, révèle l’important rôle de Dorimène Desjardins. «Elle aura été assurément l’une des femmes les plus au courant de la question économique considérée au point de vue social», peut-on lire dans L’Action catholique à son décès, en 1932.

Sa contribution, peu documentée, est reconnue de son vivant. Tombée ensuite dans l’ombre, Dorimène Desjardins est depuis passée à l’histoire comme cofondatrice du mouvement.

À lire : Le Mouvement Desjardins en Ontario : 100 ans d’histoire (L’Express.ca)

La Franco-Manitobaine Gabrielle Roy écrit son premier roman à Montréal, Bonheur d’occasion. Inspirée par des promenades à pied dans un quartier défavorisé, la romancière décrit dans son livre la misère de la ville, une première. Son œuvre obtient un succès populaire et critique instantané.

Gabrielle Roy, en 1946.

Gabrielle Roy est née en 1909 à Saint-Boniface, au Manitoba. Enseignante de jour, elle consacre ses temps libres au théâtre, au Cercle Molière. Cette passion la mène à Paris et à Londres, où elle étudie l’art dramatique. Elle s’installe à Montréal au tournant des années 1940 et y travaille comme journaliste.

Bonheur d’occasion vaut maints prix à Gabrielle Roy. Elle sera la première personne à recevoir la médaille de l’Académie des lettres du Québec. Elle devient ensuite la première Canadienne à remporter le prestigieux Prix Femina, un prix littéraire établi en 1904. Le Prix littéraire du Gouverneur général sera décerné à la version anglaise du roman, intitulé The Tin Flute.

On dit que Bonheur d’occasion a contribué à renouveler le roman au Québec et au Canada en y introduisant le réalisme urbain. N’empêche, le Manitoba constitue pour Gabrielle Roy «un réservoir de souvenirs et d’images ineffaçables», écrit le spécialiste François Ricard.

Gabrielle Roy demeure une figure dominante de la littérature contemporaine et est reconnue comme une grande auteure sur la condition humaine.

À lire : Trois autrices qui ont marqué la littérature (Chronique)

Jeanne Sauvé est la première femme désignée présidente de la Chambre des Communes, en 1980. Devant la Chambre, elle se montre ferme – elle doit veiller au maintien de l’ordre et du décorum – et impartiale. Mais dans les coulisses, elle revoit des pratiques inefficaces et allège la bureaucratie.

Jeanne Sauvé, gouverneur général, et son mari Maurice Sauvé, à Ottawa, en 1984.

Jeanne Sauvé est née en Saskatchewan en 1922 et a grandi à Ottawa. De retour au Canada après un séjour en Europe, elle mène une carrière de journaliste et de commentatrice politique pendant 20 ans.

Elle fait le saut en politique fédérale en 1972 en se faisant élire dans une circonscription du Grand Montréal. Elle devient la première femme francophone à entrer dans le Cabinet du gouvernement fédéral, notamment à titre de ministre de l’Environnement et aussi des Communications.

En 1984, elle est assermentée comme gouverneur général du Canada et devient la première femme à représenter la couronne britannique au Canada. C’est aussi à Jeanne Sauvé que l’on doit la première garderie sur la colline du Parlement.

Soulignons qu’en 1980, la présidence de la Chambre n’est pas choisie par la Chambre, comme c’est le cas depuis 1986. C’est plutôt le premier ministre qui propose une nomination à la Chambre.

Le 6 mars 2025, Parcs Canada a désigné Jeanne Sauvé comme une personne d’importance historique nationale.

Si on connait le nom d’Agnes Macphail, première femme élue à la Chambre des communes en 1921, ceux de Louise McKinney, élue en juin 1917 à l’Assemblée législative de l’Alberta, et de Roberta MacAdams, qui l’a rejointe plus tard cette même année, sont moins présents dans la mémoire collective.

L’Ontarienne Agnes (Campbell) Macphail a brisé le plafond de verre pour les femmes en politique canadienne en devenant la première députée fédérale, en 1921.

Agnes (Campbell) Macphail fait son entrée aux Communes deux ans après que les femmes furent autorisées à se porter candidates aux élections fédérales. Oratrice talentueuse, elle était organisatrice pour les Fermiers unis de l’Ontario. Elle siègera jusqu’en 1940, mais il faudra attendre 14 ans pour qu’une deuxième femme soit élue à Ottawa, soit Martha Louise Black.

Née à Chicago, cette dernière s’est présentée aux élections de 1935 dans une circonscription du Yukon qui était représentée par son mari, George Black. Celui-ci avait été élu en 1921 et était devenu président de la Chambre des communes, mais il avait renoncé à se porter candidat aux élections de 1935 parce qu’il souffrait d’une dépression.

Quant à Agnes Macphail, elle poursuivra sa carrière politique à l’Assemblée législative de l’Ontario, où elle est élue en 1940. Elle est l’une des deux premières femmes à avoir siégé en Ontario. Elle sera l’autrice d’un premier projet de loi sur l’équité salariale, luttera pour la création des allocations familiales et le droit des femmes à demander le divorce.

Entretemps, le Sénat canadien accueillera une première femme en 1930. Il s’agit de Cairine Wilson (née Cairine Reay Mackay), de Montréal. Elle était la fille de Robert Mackay, sénateur et ami personnel de Wilfrid Laurier. Sa nomination par le premier ministre William Lyon Mackenzie King survient quatre mois seulement après le dénouement de la célèbre affaire «personne».

Même si les femmes pouvaient être candidates aux élections fédérales, elles n’étaient pas admissibles à une nomination au Sénat.

Le mouvement des suffragettes pour le droit de vote des femmes a débuté en Grande-Bretagne au début du XXe siècle. Ici à Londres.

En 1928, la Cour suprême du Canada avait statué que les femmes n’étaient pas des «personnes» selon les termes de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, première constitution canadienne. Elles ne pouvaient ainsi pas être nommées au Sénat.

Cinq suffragettes albertaines, surnommées les «Célèbres cinq» (Famous Five), réussissent à faire pression sur le gouvernement fédéral pour que cette affaire soit soumise au comité judiciaire du Conseil privé de Londres, qui constituait à l’époque le plus haut tribunal d’appel pour le Canada et toutes les colonies britanniques.

Le 18 octobre 1929, le comité judiciaire infirme la décision de la Cour suprême du Canada.

Malgré ces grandes premières, la présence des femmes dans la sphère politique canadienne évolue lentement. Le Québec sera la dernière province à accorder le droit de vote aux femmes, en 1940.

Ce n’est qu’en 1957 qu’une première femme, Ellen Louks Fairclough, est nommée à un cabinet fédéral.

Caricature d’Arthur Racey dans le Montreal Star montrant une Québécoise devant une affiche indiquant que la Turquie permet aux femmes de voter en 1934 alors qu’au Québec, ce droit ne leur sera accordé qu’en 1940.

Au début des années 1970, cinquante ans après l’élection d’Agnes Macphail, il n’y a que cinq femmes députées aux Communes, soit un maigre 2 % des membres de la Chambre. Cette proportion augmente lentement pour atteindre 5 % en 1980, puis 20 % lors du scrutin de l’an 2000.

La proportion de députées fédérales fait pratiquement du surplace au cours de la décennie suivante; elle n’atteint même pas tout à fait les 25 % en 2011. Le rythme s’accélère par la suite et, aux élections de 2021, plus de 30 % des parlementaires à la Chambre des communes sont des femmes.

Entretemps, le premier ministre Justin Trudeau a fait avancer les choses plus rapidement à l’exécutif en nommant, pour la première fois au Canada, un cabinet paritaire en 2015, avec 15 femmes et 15 hommes. Amené à expliquer sa décision, Justin Trudeau avait eu cette réplique qui avait beaucoup retenu l’attention : «Parce qu’on est en 2015.»

Cela dit, aucune femme n’a jusqu’à présent été élue première ministre du Canada, même si on est en 2025. Seule l’éphémère Kim Campbell a occupé ce poste pendant quatre mois en succédant au premier ministre Brian Mulroney comme cheffe du Parti progressiste-conservateur en 1993.

Scène fédérale :

1972 : Élection des trois premières francophones à la Chambre des communes, soit les Québécoises Monique Bégin, Albanie Morin et Jeanne Sauvé (Jeanne Sauvé fera œuvre de pionnière à bien des égards, en devenant la première femme francophone nommée au cabinet fédéral [1972], la première femme à la présidence de la Chambre des Communes [1980] et enfin la première femme au poste de gouverneur général du Canada [1984].)

1988 : Élection et entrée au Cabinet fédéral de la première francophone de l’extérieur du Québec, soit la Franco-Ontarienne de Sudbury Diane Marleau.

1997 : Élection de la première Acadienne, Claudette Bradshaw (née Arsenault), de Moncton.

1998 : Claudette Bradshaw devient la première Acadienne au cabinet ministériel.

Scène provinciale :

1987 : Élection des deux premières francophones à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, soit Pierrette Ringuette et Aldéa Landry (cette dernière deviendra la même année la première Acadienne à entrer au Cabinet du Nouveau-Brunswick)

1999 : Élection de la première francophone à l’Assemblée législative de l’Ontario, soit Claudette Boyer

2024 : Élection de la première francophone à l’Assemblée législative de la Saskatchewan, soit Jacqueline Roy

La quête vers l’égalité des sexes en politique se poursuit toujours, mais celles et ceux qui croient que le Canada est avant-gardiste dans ce domaine, détrompez-vous.

En 1997, Claudette Bradshaw (née Arsenault), devenait la première Acadienne élue députée à la Chambre des communes. L’année suivante, elle devenait la première Acadienne ministre fédérale.

Selon le palmarès du pourcentage de femmes dans les parlements nationaux que met à jour mensuellement l’Union interparlementaire, le Canada n’arrivait qu’au 69e rang dans le monde en janvier 2025, avec environ 30 % de femmes à la Chambre des communes.

Ce classement montre qu’à peine six pays dans le monde ont déjà atteint la parité hommes-femmes à leur parlement national : le Rwanda (avec près de 64 % de femmes), Cuba (56 %), le Nicaragua (55 %), le Mexique (50 %), l’Andorre (50 %) et les États arabes unis (50 %).

Les États-Unis, quant à eux, font encore pire figure que le Canada. Ils arrivent au 77e rang de ce palmarès, avec 28,7 % de femmes élues au Congrès.

De toute évidence, l’œuvre des suffragettes est loin d’être terminée…

Les similitudes entre la relation du Canada et des États-Unis d’aujourd’hui et celle du XXIe siècle sont frappantes. Sauf que l’instigateur des tarifs à l’époque était… le Canada. Des tarifs qui allaient perdurer à divers niveaux jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C’était l’époque de la «Politique nationale» de John A. Macdonald.

Les similitudes entre le Canada d’aujourd’hui et celui du XXIe siècle sont frappantes. Sauf que l’instigateur des tarifs à l’époque était… le Canada. Des tarifs qui allaient perdurer à divers niveaux jusqu’à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C’était l’époque de la «Politique nationale» de John A. Macdonald.

À lire aussi : Commerce interprovincial : le Canada avance, tarifs ou non

L’histoire des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis est complexe. L’idée d’instaurer une certaine «réciprocité», ou un libre-échange, entre les deux pays, gagne du terrain dans les années 1840 et 1850, particulièrement dans le Canada-Ouest (aujourd’hui l’Ontario) et les colonies britanniques des Maritimes, surtout celle du Nouveau-Brunswick.

Affiche de la campagne électorale de 1891. Elle fait l’éloge du «vieux drapeau», de la «vieille politique» et du «vieux chef».

À l’époque, le Canada était encore une colonie britannique, et la décision du Royaume-Uni d’éliminer plusieurs mesures économiques qui favorisaient ses colonies change la donne. L’abandon des lois britanniques sur les céréales (Corn Laws), qui accordaient un prix avantageux à ces denrées canadiennes, fait particulièrement mal.

D’importants gens d’affaires du Québec réagissent en formant un mouvement pour l’union du Canada et des États-Unis. Cet effort prend fin lorsque les deux pays signent, en 1854, un Traité de réciprocité.

Le nouvel accord favorisera les colonies britanniques d’Amérique du Nord. Les matières premières et les produits agricoles ne sont pas taxés, ce qui permet au Canada-Uni d’exporter de grandes quantités de bois, de blé et de charbon à son voisin du sud.

Au fil du temps, les deux côtés de la frontière remettent en question le bienfondé de l’entente. Du côté nord, on craint que les colonies britanniques, peu peuplées, se fassent englober par les États-Unis et leur puissante économie. Une idée qui a aujourd’hui un air de déjà-vu…

Mais en 1866, ce sont les États-Unis qui, après douze ans de libre-échange, reprennent leurs billes et refusent de renouveler le traité. L’économie canadienne s’en trouve menacée, et des tarifs de 15 % sur certains produits tels que le charbon, le sel, l’avoine et le houblon sont adoptés.

À ce moment, le Canada est en pleine période de bouleversements politiques. Les discussions entre le Canada-Uni et les colonies britanniques des Maritimes s’accélèrent pour aboutir, en 1867, à la création du Dominion du Canada, avec John A. Macdonald comme premier ministre.

Macdonald n’est pas un nouveau venu. Élu pour la première fois député à l’Assemblée législative du Canada-Uni en 1844, il devient ministre trois ans plus tard et, en 1856, il est chef de la section du Canada-Ouest du gouvernement. Il a joué un rôle majeur dans la naissance de la Confédération canadienne.

Au cours de ses premières années au pouvoir, John A. Macdonald tente de renouveler le traité de réciprocité avec les États-Unis, mais en vain. Il fait adopter une première version de la Politique nationale, mais celle-ci comporte peu de mesures comparées à ce qui suivra.

John A. Macdonald a été le grand architecte de l’imposition de tarifs sur les produits en provenance des États-Unis avec sa Politique nationale. Photo : Wikimedia Commons, domaine public

Cette première mouture est même abandonnée en 1871; Macdonald est plus occupé à consolider le nouveau pays, notamment en acquérant de la Compagnie de la Baie d’Hudson les larges territoires que sont la Terre de Rupert et les Territoires du Nord-Ouest, et à assurer l’adhésion au Canada de la Colombie-Britannique, convoitée par les États-Unis.

Le principal argument du gouvernement fédéral pour convaincre la Colombie-Britannique est la promesse de construire un chemin de fer reliant le Canada central à l’océan Pacifique. Ce sera là l’un des plus grands projets de Macdonald.

Mais par la suite, le premier ministre et des membres de son cabinet sont accusés d’avoir sollicité de l’argent au magnat des transports Hugh Allan pour financer leur campagne électorale, en échange de contrats pour la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique.

Le «scandale du Pacifique» entraine la démission de John A. Macdonald en 1873 et l’arrivée au pouvoir du libéral Alexander Mackenzie. Ce dernier poursuit le projet de chemin de fer transcontinental et impose certains tarifs sur les produits américains.

Mais, dans la première année du mandat du nouveau premier ministre, une grande crise économique frappe l’Europe et l’Amérique du Nord, notamment en raison de la faillite de certaines banques. Mackenzie tente alors de conclure un nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis. Il n’aura pas plus de succès que son prédécesseur.

Au cours des années qui suivent, l’économie du Canada continue à stagner, suscitant la grogne dans la population. John A. Macdonald, toujours chef du Parti conservateur malgré sa défaite, en profite pour élaborer un programme économique qui sera aux antipodes de celui des libéraux.

À lire aussi : Quand le Canada est monté dans le train

En septembre 1878, Macdonald et le Parti conservateur remportent une victoire décisive, faisant élire plus que le double de députés que les libéraux en pleine déroute.

Macdonald a donc les coudées franches pour faire adopter sa Politique nationale qui s’articule autour de trois axes : tarifs douaniers, poursuite de la construction du chemin de fer de l’Ouest et augmentation de l’immigration dans cette même région, qui a grand besoin de travailleurs.

Le Canada impose alors des tarifs d’entre 20 et 35 % sur les produits manufacturés importés des États-Unis. La mesure ciblait davantage les produits manufacturés que les produits de base, ce qui évitait à l’industrie canadienne de payer un cout trop élevé pour fabriquer leurs produits.

Le deuxième mandat de John A. Macdonald portera les conservateurs au pouvoir pendant 18 ans. L’opposition libérale militera contre la politique des tarifs pendant une grande partie de cette période.

Grand adversaire de Macdonald, Alexander Mackenzie faisait la promotion de la réciprocité économique avec les États-Unis.

Toutefois, une fois arrivé au pouvoir en 1896, le libéral Wilfrid Laurier maintiendra la Politique nationale. Elle restera complètement en vigueur jusqu’à ce que le gouvernement libéral de William Lyon Mackenzie King, élu une première fois en 1926, entamera son abandon.

Quant au libre-échange avec les États-Unis, il faudra attendre 1988 et la venue du premier ministre conservateur Brian Mulroney pour qu’il devienne réalité. Le libre-échange s’est étendu au Mexique en 1994, un accord renouvelé en 2020.

Mais avec le contexte politique actuel aux États-Unis et la menace d’imposants tarifs américains sur les produits canadiens, l’entente est de plus en plus remise en question.

Mis à part la très répandue, mais discutable histoire de la présence d’un interprète noir nommé Mathieu Da Costa au sein des expéditions de Samuel de Champlain en Acadie et au Canada, les attestations de personnes noires en Nouvelle-France sont arrivées plus tard, au XVIIe siècle.

Leonard Braithwaite a été le premier député noir de l’Ontario. Son premier discours en Chambre a entrainé la fermeture de la dernière école ségréguée de la province en 1965.

À la demande des autorités coloniales, le roi Louis XIV autorise, en 1689, l’importation d’esclaves noirs dans ce qui est maintenant le Québec, quoique la présence d’esclaves africains en Nouvelle-France remontait à bien avant cette date.

À l’époque, les esclaves de la population blanche étaient surtout des Autochtones, en particulier de Panis (nom donné par les Européens aux Premières Nations vivant dans le bassin du Missouri).

Mais c’est l’arrivée massive de loyalistes dans le Canada actuel, après la guerre d’indépendance des États-Unis, qui entrainera la migration d’un large groupe de personnes noires vers les colonies britanniques au nord. Pour ces personnes, le nord représentait une oasis de liberté.

Mais cette liberté nouvellement acquise ne signifiera pas l’égalité avec les Blancs et encore moins l’intégration dans la société blanche.

À lire aussi : La présence des Noirs au Canada, une histoire à ne pas oublier

Après la guerre d’indépendance, la Grande-Bretagne a promis des terres aux personnes noires qui se sont battues pour elle dans les colonies américaines. Dans ce qui allait devenir l’Ontario et la colonie de la Nouvelle-Écosse (qui comprend alors le Nouveau-Brunswick d’aujourd’hui), la plupart des Noirs libres n’obtiennent cependant pas les terres promises. Et ceux qui en reçoivent se retrouvent avec des terres de piètre qualité.

D’autres vagues d’immigration noire suivront dans les décennies subséquentes. On estime qu’entre 1800 et 1865, environ 30 000 personnes noires s’installent au Canada.

La ségrégation territoriale commence rapidement à se pratiquer. On dirige les nouveaux arrivés noirs dans des lieux isolés des communautés blanches, comme à North Preston, près d’Halifax, et Elm Hill, près de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, deux localités qui existent toujours.

Une autre communauté noire vivait au sein même de la ville d’Halifax, dans un quartier séparé du reste de la municipalité. Fondé au milieu du XIXe siècle, Africville ne recevait pas les mêmes services municipaux, malgré le fait que les résidents – des personnes noires – payaient des impôts. Dans les années 1960, la Ville d’Halifax a forcé la relocalisation des résidents et a rasé le quartier Africville.

Ceux et celles qui décident de tenter leur chance dans les villes et les villages des Blancs feront face à la discrimination, au racisme et à la ségrégation sociale des autorités et de la majorité blanche.

À lire : Le rôle méconnu des Afro-Canadiens dans l’histoire du Canada

Dès le début du XIXe siècle, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse mettent en place des écoles légalement ségréguées. Le sud-ouest de l’Ontario est d’ailleurs l’endroit qui comptait la plus forte population noire au nord des États-Unis.

La pratique des écoles séparées en Ontario est formellement légalisée en 1850 par l’adoption d’un amendement à la Common Schools Act. Il prévoit l’établissement d’écoles séparées pour les protestants, les catholiques et les Noirs.

Dans certaines municipalités, les écoles sont physiquement séparées. Ailleurs, les élèves noirs fréquentent la même école que les élèves blancs, mais à des heures différentes, ou encore ils se voient désigner des bancs différents en classe.

Une législation semblable entre en vigueur en Nouvelle-Écosse en 1865. Certaines autorités scolaires interdisent carrément aux élèves noirs l’accès à l’école.

Dans cette province, à Inglewood et à Weymouth Falls, les écoles ne sont pas ségréguées, mais le résultat est le même, car les familles noires vivent dans des quartiers séparés qui leur sont réservés. Les enfants se retrouvent donc dans des écoles uniquement fréquentées par des Noirs.

En Ontario, la ségrégation dans les écoles perdurera jusqu’en 1965, dans la communauté de Colchester. Il faudra l’intervention en Chambre du premier député provincial noir, Leonard Braithwaite, pour alerter l’opinion publique à cette situation honteuse.

En Nouvelle-Écosse, la dernière école ségréguée, située à Guysborough, ne fermera ses portes qu’en 1983, il y a à peine 40 ans…

La ségrégation sociale des personnes noires aura cours dans la plupart des sphères de la vie, et ce, pendant des décennies. D’autres communautés non blanches subiront d’ailleurs cet opprobre, notamment les Asiatiques, surtout sur la côte ouest du pays et les Autochtones partout au pays.

En Ontario, Leamington et Kingsville étaient des communautés «sundown», c’est-à-dire des endroits où les Noirs étaient menacés d’être brutalisés s’ils ne quittaient pas la ville avant le coucher du soleil. À Harrow, il y avait des restaurants et des cinémas réservés aux Blancs.

À Vancouver, la discrimination existait également. Des clauses étaient incluses dans les transactions immobilières, jusqu’en 1965, pour empêcher la vente de propriété à des personnes d’origine chinoise, japonaise – ou autre provenance asiatique –, indiennes ou noires.

Ici et là au pays, les personnes noires se voient refuser l’accès à des restaurants, des barbiers, des théâtres, des cinémas, etc. Quand on les accepte, on les confine à l’étage ou dans des endroits séparés.

À Montréal, en 1936, Fred Christie se voit refuser une bière qu’il commande à la taverne York du Forum, en raison de la couleur de sa peau. Sa poursuite contre le débit de boissons du célèbre aréna de la Ligue nationale de hockey se rendra jusqu’en Cour suprême du Canada.

Le plus haut tribunal du pays donnera cependant raison à la taverne, statuant que les entreprises ont le droit de faire preuve de discrimination et de refuser de servir des clients.

L’histoire de Viola Desmond est emblématique. Femme d’affaires noire d’Halifax, elle décide de défier la discrimination raciale alors qu’elle doit s’arrêter pour la nuit à New Glasgow, en route vers Sydney.

Décret du gouvernement canadien de 1911, signé par le premier ministre Wilfrid Laurier, interdisant pour un an l’immigration de personnes noires.

Elle décide d’aller au cinéma Roseland et de s’assoir dans un siège réservé aux Blancs, tout devant dans la salle. Elle est expulsée de l’établissement, arrêtée et mise en prison pour la nuit. Elle reçoit en plus une amende.

Elle porte alors sa cause jusqu’à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. Ce tribunal rejettera l’affaire, qui suscitera cependant l’indignation et constituera un moment marquant dans la lutte pour le respect et l’égalité de la communauté noire.

Viola Desmond est en quelque sorte la Rosa Parks du Canada. En 1955, cette femme noire de l’Alabama avait refusé de céder sa place à des Blancs dans un autobus. Elle avait, elle aussi, été arrêtée et condamnée à payer une amende. Son acte de défiance avait déclenché un mouvement de résistance contre la ségrégation aux États-Unis.

En 2010, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a présenté des excuses formelles et un pardon posthume à Viola Desmond, une femme qui a eu le courage de ses convictions. En 2018, elle est devenue la première femme – autre que la reine – à figurer sur un billet de banque au Canada.

Il faudra attendre l’adoption de la Charte des droits et libertés lors du rapatriement de la Constitution, en 1982, afin que les descendants d’esclaves africains obtiennent une égalité sur papier. Malheureusement, même si la ségrégation est disparue, la discrimination et le racisme perdurent.

À lire : Body Ngoy : «Le Canadien», ou comment interpeler les Noirs sur leur histoire