Le chef libéral a même osé employer le mot «austérité». Un mot lourd de sens, qui en inquiète déjà plus d’un : pourra-t-on encore compter sur l’aide de l’État? Les impôts vont-ils augmenter? La qualité des services en sera-t-elle affectée? Etc.

Mark Carney ne s’est sans doute pas servi du mot «austérité» à la légère. Le mentionner maintenant pourrait bien être une stratégie pour nous dire de nous préparer à traverser une période difficile. On veut éviter de causer la surprise, ce qui pourrait susciter encore plus de mécontentement.

Par contre, ce n’est pas parce qu’on nous prévient déjà des difficultés à venir que les choses vont nécessairement mieux se passer. Loin de là. Les prochaines années ne s’annoncent pas de tout repos.

L’histoire nous dira si la méthode adoptée par Mark Carney pour couper dans les dépenses du gouvernement passera aussi bien auprès de l’électorat que celle utilisée par le Parti libéral dans les années 1990.

Des crises qui se multiplient

Ce ne sera cependant pas la première fois que le pays sera confronté à une situation économique et financière précaire. Ce fut le cas lors de la pandémie, il n’y a pas si longtemps, et aussi au moment de la crise financière mondiale de 2009.

Dans ces deux cas, le gouvernement avait dû composer avec une baisse soudaine de ses revenus et une augmentation tout aussi importante, sinon plus, de ses dépenses. Les déficits et la dette avaient alors explosé.

Toutefois, lors de ces deux épisodes, le gouvernement ne remettait pas en question le rôle de l’État. Il maintenait les services publics et en créait même de nouveaux pour aider les plus démunis. Il s’agissait surtout d’un moment difficile à passer qui se terminerait un jour.

La situation actuelle est différente. Le Canada semble se trouver à la croisée des chemins. Notre premier ministre l’a dit plus d’une fois : le monde tel que nous le connaissons se transforme et plusieurs défis nous attendent. Le pays doit donc s’adapter aux nouvelles réalités économiques mondiales.

Il existe un précédent

La situation n’est cependant pas inédite. On pourrait faire un parallèle entre la période actuelle et la crise budgétaire des années 1990.

À ce moment-là, le nouveau gouvernement libéral de Jean Chrétien se rend compte que la situation budgétaire du gouvernement fédéral n’est plus tenable. La dette publique du gouvernement explose en raison des déficits annuels considérables qui surviennent année après année.

Cette situation est si préoccupante que le Wall Street Journal écrira que le Canada est devenu un «membre honoraire du tiers monde». Une déclaration qui créera une onde de choc à Ottawa.

Le premier ministre Chrétien et surtout son ministre des Finances, Paul Martin, décident alors de mettre en œuvre un important exercice de révision des dépenses, en 1995. Tous les programmes seront examinés.

Les gestionnaires devront faire la démonstration que leurs programmes sont non seulement encore nécessaires, voire indispensables, mais que le gouvernement a encore les moyens de les financer.

Plusieurs programmes seront abolis alors que d’autres seront transformés. On parle alors de privatisation, d’imposition de frais d’usager, de partenariat public-privé, de dévolution des pouvoirs vers les provinces, les municipalités, etc.

Le résultat sera spectaculaire. En trois ans, le gouvernement parviendra à réduire ses dépenses de plus de 20 %, ce qui lui permettra d’équilibrer son budget et de réduire sa dette.

Le budget de tous les ministères sera réduit, sauf celui des Affaires indiennes et du Nord. Dans certains cas, les coupes seront considérables. Le budget de certains ministères sera amputé de plus de 30 %. Ce sera même 60 % pour le ministère des Transports.

Encore de nos jours, on profite des retombées de cette réforme, menée il y a 30 ans. Le Canada demeure le pays le moins endetté du G7.

À lire : L’état des finances publiques ne se réduit pas au montant du déficit

Lisez notre infolettre

les mercredis et samedis

Un nouvel examen des programmes sous Mark Carney?

Lors de la campagne électorale, Mark Carney a promis de transformer le gouvernement. La plateforme du Parti libéral du Canada ne peut être plus claire : «le gouvernement dépense trop». On promet donc de lancer un exercice de révision des programmes.

Le gouvernement a commencé à dévoiler certains détails de cette révision des programmes. Ainsi, tous les ministères doivent réduire leurs dépenses de 7,5 % cette année. Ce taux augmentera graduellement pour atteindre 10 % l’an prochain et 15 % l’année suivante.

À première vue, ces réductions semblent réalistes. On est même en deçà des coupes de 20 % réalisées par le gouvernement Chrétien.

Cependant, il existe une différence fondamentale entre l’effort de discipline budgétaire actuelle et celle mise en œuvre par le tandem Chrétien-Martin dans les années 1990.

Contrairement à la révision des programmes de 1995, le gouvernement actuel impose une réduction uniforme de 7,5 % (puis de 10 % et de 15 %) à chaque ministère.

Ce qui avait fait le succès de la révision des programmes de 1995, c’est que, justement, on avait évité ces coupes uniformes. Le gouvernement reconnaissait qu’il existait des programmes plus importants que d’autres. Ainsi, les budgets dédiés aux services directs à la population avaient été moins touchés que ceux aidant les entreprises.

Jean Chrétien et Paul Martin n’ont jamais employé le mot «austérité» pour faire référence à leur exercice de révision des programmes non plus.

Et pour cause : ce n’était pas un exercice d’austérité, c’est-à-dire une période où on devait se serrer la ceinture. Il s’agissait d’une vaste réforme qui visait à redéfinir le rôle de l’État dans la société : qu’est-ce que le gouvernement fédéral peut faire et comment peut-il le faire?

Si Mark Carney veut réformer l’économie canadienne, il aurait intérêt à tirer des leçons de la réforme des programmes de 1995.

La principale est que ce n’est pas en imposant un régime minceur à toute la fonction publique qu’on parvient à assainir les finances publiques. C’est en demandant à la fonction publique de réfléchir au rôle de l’État et de se demander comment leurs programmes peuvent aider à remplir ce rôle.

C’est seulement en se posant ces questions, qui peuvent être difficiles, qu’il sera possible de faire une véritable transformation de l’État canadien.

À lire : Masculinité en finances : une étude place Mark Carney sous la loupe

Un groupe d’Ottawa, très populaire en Ontario, lance son troisième album Hey, Wow IV. Je sais, ce n’est pas logique, mais dans l’univers loufoque de Hey, Wow, ça se peut. Un univers de fête, qui nous emporte et nous fait du bien.

Ce qui est rassurant, c’est que le groupe franco-ontarien réunit encore et toujours des musiciens virtuoses. Ils nous entrainent dans une variété de styles musicaux, allant du traditionnel au country, de la java au ska, sans oublier la chanson à répondre.

Le groupe franco-ontarien Hey, Wow lance son quatrième album.

On y retrouve encore une fois des harmonies vocales puissantes et accrocheuses. Les histoires de la formation Hey, Wow sont variées. On passe aisément de récits de beuveries, de séduction à de petits mots d’amour.

Il y a de petits bijoux sur ce disque. Il n’y a rien de mieux que La tournée des fêtards, histoire de beuverie qui se termine par un hommage au classique Le temps des fleurs de la chanteuse française Dalida. Un autre petit bijou est la chanson à répondre C’est légal. Un éloge à la légalisation de la marijuana, un texte assez solide.

C’est suivi par Le printemps de tout le monde, un merveilleux texte sur la COVID-19. L’album se termine par une magnifique trame folk, pleine de tendresse, sur le besoin d’une pause bien méritée, Un weekend en plein milieu de la semaine.

La formation franco-ontarienne réussit encore une fois à nous accrocher avec son nouvel album. Elle nous offre quelques moments loufoques, mais aussi quelques beaux moments de tendresse.

Les orchestrations sont bien intéressantes et nous captivent du début jusqu’à la fin. Il y a une certaine profondeur au niveau des textes. Bref, avec un peu d’humour et de tendresse, Hey, Wow réussit son pari de nous faire passer du bon temps.

Au printemps, j’ai été séduit par la voix angélique de Kelly Bado. L’une des plus belles voix de la francophonie manitobaine nous invite à prendre une pause pour réfléchir et faire place à l’amour universel. Elle nous offre un moment de paix universelle, avec le petit bijou Belles âmes.

Pochette de l’album Belles âmes de Kelly Bado.

Musicalement, cet opus est rempli de rythmes qui nous rappellent le soleil chaud d’Afrique. Jamais oublier et Parce qu’on s’aime sont très accrocheurs. Les orchestrations sont magnifiques et les voix puissantes. Jardin secret est l’un des textes les plus puissants du disque, il nous parle de nos désirs les plus profonds.

La pièce maitresse est sans conteste la pièce-titre Belles âmes. Kelly Bado est sublime en duo avec Yama Laurent. Ensemble, elles nous livrent un superbe beau texte sur l’amour universel et la rencontre de l’âme sœur.

Kelly Bado nous offre un autre excellent extrait piano-voix avec La danse, qui nous captive dès les premiers mots. La seule pièce anglophone est Typical, un afro-beat des plus accrocheurs.

Faisant suite à son album Hey Terre, l’auteure-compositrice-interprète franco-manitobaine nous séduit à nouveau avec des rythmes et des mélodies aux couleurs de l’Afrique, remplis de soleil.

Pochette de l’album de Girlz with Guitarz.

En souvenir, nous demeurons dans l’Ouest, du côté de Plamondon, en Alberta. Il y a environ un an, j’ai fait la découverte de trois superbes belles voix. Le nom de la formation disait tout : Girlz with Guitarz. Ce trio féminin est vite devenu un vrai coup de foudre.

La formation débute son microalbum, Souris Souvent, avec l’un des plus beaux textes de l’album : Langage de la poésie. Mon corps Dit en est un autre sur le mal d’amour. La pièce maitresse est sans conteste Feel good chanson. Une superbe valse country pour un texte vraiment touchant.

Girlz with Guitarz compose un univers folk riche et harmonieux. Le temps de six chansons, les chanteuses viennent nous séduire avec une proposition artistique hors du commun.

La première affaire vise la professeure Michelle Stewart*, de l’Université de Regina. Au mois de juin dernier, la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan a jugé qu’elle avait écrit des propos diffamatoires en qualifiant de «racist garbage» (pourriture raciste) le livre autopublié – et non la personne – de l’autrice albertaine Candis McLean.

Le juge a conclu qu’une campagne menée par la Saskatchewan Coalition Against Racism, et encouragée par Michelle Stewart, pour faire annuler les évènements de promotion du livre avait mené à une rupture de contrat pour l’autrice.

Le problème tient à la nature du raisonnement du juge.

Celui-ci écrit que des commentaires comme ceux de l’universitaire font partie de la «cancel culture» (culture de l’annulation) qui s’en prend à la personne plutôt qu’aux positions ou à l’œuvre.

Le juge déplore le désir de supprimer ou d’interdire tout livre, ce qui, selon lui, met la démocratie en péril. Il affirme avoir lu le livre et ne l’avoir pas trouvé raciste.

Un tel raisonnement ne tient que si l’on rejette ce que Michelle Stewart a écrit ou dit ailleurs à propos des idées, de l’argumentaire et de l’absence de rigueur du livre de Candis McLean.

Le livre cherche à innocenter deux policiers liés à la mort de l’adolescent autochtone Neil Stonechild à la suite d’une pratique policière nommée «starlight tour» qui visait les personnes autochtones à Saskatoon. Les policiers ont été congédiés suite à une enquête.

Le danger de ce jugement, c’est qu’il crée un précédent juridique qui pourrait affecter toute personne qui dénonce publiquement une action ou un discours comme étant raciste.

À lire : Autochtones disparues et assassinées : les actions se font toujours attendre

Le droit de parole des députés limité

La seconde affaire concerne la députée néodémocrate fédérale de Winnipeg Centre, Leah Gazan, qui est d’origine lakota, chinoise et juive. À la fin du mois de juin, dans un échange à la Chambre des communes, elle a affirmé que les propos d’un autre député étaient colonialistes.

Le président de la Chambre des communes a l’autorité de déterminer quels mots peuvent entrainer l’expulsion ou une réprimande pour les députés.

La leadeure adjointe du gouvernement à la Chambre, Arielle Kayabaga, a invoqué un rappel au Règlement, affirmant que le langage utilisé était non parlementaire et que cette affirmation était une insulte.

Le vice-président adjoint de la Chambre, qui agissait comme président lors de la séance, a signalé son accord en demandant à la députée Gazan de retirer ses propos. Celle-ci a refusé de le faire, ce qui a mené à une délibération hors de la Chambre.

Le rappel à l’ordre lancé par la députée libérale Kayabaga cherchait d’abord et avant tout à défendre la politique attaquée par Leah Gazan. L’accord du président de la session signale que le mot «colonialiste» pourrait entrainer une expulsion lorsqu’il est prononcé (la décision n’a pas encore été prise).

Une telle limitation viendrait soutenir les actions du Parti libéral, puisque le projet de loi C-5 donne la possibilité au gouvernement de déroger à son devoir de consulter les peuples autochtones. S’il s’en prévaut, il pourrait ainsi mener une politique colonialiste sans s’exposer aux critiques ou à la nécessité d’y amener des amendements.

À lire : L’expulsion de Poilievre, symptôme d’un «Parlement qui ne fonctionne pas»

Nommer n’est pas insulter

Dans les deux affaires décrites ci-dessus, le fait d’être traité de raciste ou de colonialiste est présenté comme une insulte.

Toutefois, puisqu’il s’agit ici de décisions d’une cour et du Parlement, il faut aller au-delà des intentions et des réactions pour comprendre les arguments et les conséquences. Parler d’insulte dans ces cas relève d’une confusion des registres.

Tant Michelle Stewart que Leah Gazan cherchent à faire voir le racisme et le colonialisme dans notre société, que ce soit dans les débats publics ou au sein des institutions politiques.

L’utilisation des mots «raciste» et «colonialiste» ne vise pas à insulter, mais plutôt à mettre le système face à ses paroles et ses actes, qui lui permettent de rester inchangé. Nommer le racisme et le colonialisme est une condition de la lutte contre ces structures.

Le discours politique est une question politique

Ainsi, devant de tels débats, il faut voir ce que seraient les conséquences de mesures visant à interdire la dénonciation du racisme et du colonialisme. Surtout, quelles populations seraient touchées.

Notons que la professeure Stewart se voue à la défense des personnes autochtones qui – rappelons-le – sont beaucoup plus susceptibles d’être interpelées ou arrêtées par la police et condamnées. Elle le fait tant par ses travaux universitaires que par son travail pour la rédaction de rapports Gladue.

Notons également que la députée Leah Gazan a déposé en 2024 un projet de loi pour criminaliser les discours négationnistes sur les pensionnats autochtones – projet qui n’a pas abouti en raison du déclenchement des élections.

Toutes deux combattent l’injustice dans le traitement des personnes et des peuples autochtones. Cette possibilité serait limitée si nommer le racisme et le colonialisme était interdit.

Ni la cour ni le Parlement ne sont neutres. Bien entendu, le racisme est présent dans les actes et paroles des gens qui y œuvrent. Mais le racisme y est aussi systémique, c’est-à-dire inclus et reproduit par la structure même des institutions.

Le colonialisme est par ailleurs à l’origine de la création du Canada et l’existence même du pays dépend des divers subterfuges juridiques utilisés pour réclamer la souveraineté sur des territoires que les peuples autochtones n’ont jamais cédés. De telles décisions le rappellent un peu trop clairement.

À lire : Quatre projets de loi en lien avec la francophonie victimes de la prorogation

*Note : Michelle Stewart, Ph. D., est une collègue de l’auteur de la présente chronique à l’Université de Regina. Malgré leur appartenance à la même faculté, il n’y a aucune relation d’autorité entre eux.

Jérôme Melançon est professeur titulaire en philosophie à l’Université de Regina. Ses recherches portent généralement sur les questions liées à la coexistence, et notamment sur les pensionnats pour enfants autochtones, le colonialisme au Canada et la réconciliation, ainsi que sur l’action et la participation politiques. Il est l’auteur et le directeur de nombreux travaux sur le philosophe Maurice Merleau-Ponty, dont La politique dans l’adversité. Merleau-Ponty aux marges de la philosophie (MétisPresses, 2018).

On peut débattre de la pertinence du terme «épidémie» dans les circonstances, mais on ne peut ignorer que beaucoup de personnes – de tous les âges – souffrent de solitude.

Selon Statistique Canada, à la fin de l’année 2024, 13,4 % des personnes déclaraient se sentir seules presque tout le temps; 36,9 % parfois seules. Des chiffres très similaires à ceux de la fin de l’année 2021, au cœur de la pandémie de COVID-19.

Les géants derrière les outils de génération de textes – ou les outils d’intelligence artificielle (IA), si vous préférez – ont flairé la belle affaire et arrivent en sauveurs avec une solution à ce problème sociétal.

Des thérapeutes sont accessibles instantanément à partir de votre clavier ou de votre micro. Le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, veut même que l’IA s’insère dans votre fil Facebook, comme un nouvel ami que vous n’avez jamais rencontré.

Les besoins sont tellement grands qu’il est difficile de ne pas voir la panacée dans cette solution fourretout. Et elle a certains mérites. Il y a des personnes qui bénéficient de l’appui psychologique fourni par une simple conversation où elles se sentent écoutées et soutenues.

Mais comme d’habitude, les promoteurs de ces remèdes miracles ne vous indiquent pas les contrindications.

La solitude n’est pas considérée comme un problème de santé mentale, mais elle a des effets négatifs sur celle-ci qui sont connus.

Une personne seule court davantage de risques de se retrouver avec des troubles de dépendance, de comportements antisociaux ou de dépression. Chez les personnes âgées, on a observé une augmentation du risque de démence.

À lire aussi : Vaincre la solitude des immigrants âgés par la langue

Les générateurs de textes et les robots conversationnels ont tendance à offrir des réponses qui feront plaisir à la personne qui les interroge. Ils peuvent également se tromper et inventer des solutions inefficaces. Du point de vue de la santé mentale, ces suggestions peuvent même être dangereuses.

Récemment, un homme de 60 ans s’est retrouvé à l’hôpital, victime d’un empoisonnement au bromure. ChatGPT lui avait suggéré de remplacer le sel (ou sodium) dans son alimentation par du bromure de sodium – plus proche parent des nettoyants que du sel de table.

Dans un autre cas, un homme de 76 ans a répondu à l’invitation d’une interlocutrice virtuelle – donc un robot conversationnel – qui lui avait donné rendez-vous à une adresse fictive. Il s’est blessé en chemin et est décédé, selon Reuters.

Ces cas extrêmes ne sont pas la norme, mais ils illustrent le manque d’empathie réelle de ces machines et les risques encore largement inconnus lorsqu’elles sont utilisées pour jouer avec les émotions humaines. Les psychologues ne nient pas leur utilité, mais font plusieurs mises en garde.

Les journalistes Kashmeer Hill et Dylan Freedman ont montré que la tendance à flatter dans le sens du poil pousse des outils d’IA à renforcer les affirmations faites par l’internaute, peu importe leur niveau de véracité.

À noter : L’équipe d’OpenAI a tenté d’éliminer cette tendance de ChatGPT avec le lancement de la version 5. Elle a été confrontée à une vague de messages comparant ce changement à un deuil ou à une peine d’amour. Elle a en partie fait marche arrière.

Si des internautes sont si attachés à un outil de génération de texte, c’est parce que le besoin de connexion est là et bien réel. Il ne faut pas minimiser cette partie de l’équation.

Par contre, un réseau social en ligne qui offre une solution à l’isolement social est la définition même d’un paradoxe.

Le modèle d’affaire des réseaux sociaux, rappelons-le, consiste à nous garder captifs. Mark Zuckerberg veut que nous restions sur Instagram le plus longtemps possible – loin des interactions en personne. Offrir des amitiés virtuelles n’est qu’une façon d’isoler davantage une personne seule.

Bien qu’il existe bien sûr des communautés accueillantes sur Internet, tout ce qui est offert en ligne n’est pas nécessairement bon pour tout le monde.

Des études publiées dans les revues Group Processing and Intergroup Relations en 2020, Sage Journal en 2021 et Political Psychology en 2022 arrivent à des conclusions similaires : la solitude et l’exclusion sociale font partie des principaux facteurs menant à l’adoption de points de vue extrémistes.

La solution ultime se trouve dans l’vrai monde.

Côtoyer davantage de gens en personne permet de développer davantage ses habiletés sociales, son empathie, sa capacité à socialiser et à entretenir des conversations sans en arriver aux injures.

Une personne âgée qui s’ennuie dans une maison de retraite a davantage besoin d’un humain pour l’écouter, discuter ou jouer aux cartes avec elle que d’une machine qui se fait l’écho de ses pensées.

Faites du bénévolat. Participez aux activités de la francophonie. Inscrivez-vous à des cours. Vous pourriez aussi y rencontrer de nouveaux amis qui vous veulent du bien.

À lire aussi : Intelligence artificielle : les véritables enjeux au-delà des craintes

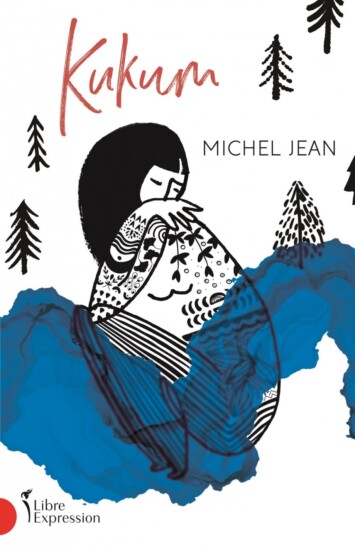

Kukum, de Michel Jean, Éditions Libre Expression, 2019.

Almanda ne se doutait pas que son existence basculerait le jour où son regard croiserait celui de Thomas, un jeune Innu. L’orpheline blanche quittera la ferme de son oncle et sa tante pour embrasser une vie nomade, sur les rives de la Péribonka et du lac Pekuami. Elle gagnera peu à peu sa place au sein de la communauté, jusqu’à en devenir sa base : libre, forte, et résiliente.

Expropriation, réserves, pensionnats, nature ravagée : avec Kukum, Michel Jean livre le récit de son arrière-grand-mère, mais aussi celui d’un peuple. Dans une langue à la fois dépouillée et d’une puissance inouïe, il dépeint les blessures du passé, la violence du déracinement et le pouvoir de l’amour. Un voyage à travers le temps et la terre.

– Camille Langlade

À lire aussi : L’essor de la littérature autochtone en francophonie minoritaire

Les aventures d’Alphonse Lapin, de Jean-Claude Alphen, D’eux, 2023.

Alphonse Lapin part pour un grand voyage autour du monde. Tantôt en avion, en bateau ou même en montgolfière, il visite Paris, Londres, Tokyo, Amsterdam et de nombreuses autres villes. En gondole à Venise ou devant l’opéra de Sydney, Alphonse s’émerveille. À Moscou, il assiste au ballet Le Lac des cygnes. New York, en plus de sa célèbre statue, lui réserve une belle exposition ainsi qu’une délicieuse gourmandise. De retour à Québec et malgré de nombreuses aventures, notre ami voyageur n’aura qu’une envie : repartir!

Cet album sans texte est une invitation aux voyages, aux découvertes et aux discussions. Idéal pendant les vacances d’été!

– Marine Ernoult

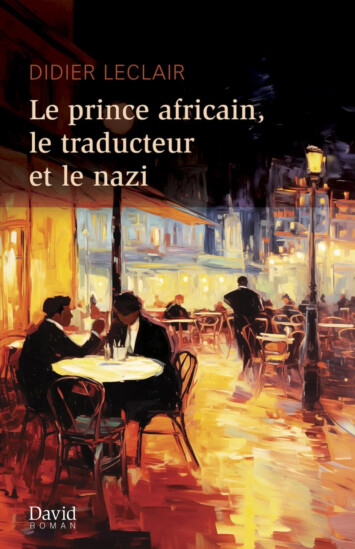

Le prince africain, le traducteur et le nazi, de Didier Leclair, Éditions David, 2024.

En plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, Jean de Dieu, traducteur pour un prince africain à Paris, doit déjouer les machinations du major Baumeister de la Gestapo. Il protège les richesses de son employeur, le prince Antonio, déjà au Portugal. Mais ce dernier a une autre demande pour Jean : aider Sarah, une Polonaise d’origine juive, et leur enfant à s’échapper.

Le prince africain, le traducteur et le nazi oscille entre le roman d’espionnage et historique. Didier Leclair ne passe pas beaucoup de temps à nous faire rêver à la Ville lumière, mais les descriptions des personnages, des petits appartements et de l’action nous plongent dans une série de péripéties bien ficelées qui donnent envie de connaitre la suite. Si on ne connait pas mieux Paris après la lecture, il nous laisse avec une meilleure compréhension de la vie angoissante dans la ville occupée.

– Julien Cayouette

À lire aussi : Lectures d’été : les coups de cœur de l’équipe de Francopresse

La très catastrophique visite du zoo, de Joël Dicker, Rosie&Wolfe, 2025.

La narratrice, Joséphine – qui aspire le plus sérieusement du monde à devenir inventeuse de gros mots quand elle sera grande –, tente d’expliquer à ses parents, avec sa logique implacable d’enfant, l’enchainement de péripéties loufoques qui ont fait que la sortie au zoo de sa classe «spéciale» a tourné à la catastrophe.

Rempli d’humour, de bonnes intentions et de grande sensibilité, ce roman arrive, comme trop peu d’ouvrages savent le faire, à tenir les petits en haleine, mais aussi à combler les grands. Chacun peut y trouver son bonheur.

Avec ce récit, les grands-parents qui attendent la visite de leurs petits-enfants pendant les vacances d’été ou les parents qui sont en quête de moments de qualité avec leurs enfants réussiront à faire oublier les écrans et à resserrer les liens intergénérationnels. À lire à voix haute en famille!

– Martine Leroux

Deux heures avant la fin de l’été, de Sébastien Pierroz, Éditions David, 2023.

Deux heures avant la fin de l’été nous plonge dans l’histoire de Damien, un expatrié français qui rend visite à son village natal. Cet endroit – marqué à jamais par le meurtre d’une jeune fille survenu des années plus tôt et commis par un immigrant algérien – regorge de mystères qui attirent notamment une jeune journaliste franco-ontarienne. Elle fera la rencontre de Damien et de son frère, et l’équipe partira à la recherche de réponses.

Des allers-retours entre 1976, 2002 et le présent font découvrir au lecteur une foule de personnages brillamment écrits et, bien sûr, leurs secrets. En trame de fond se trouve une analyse subtile, mais pertinente, des effets de la mondialisation sur la France rurale. En première ligne, un hommage magnifique à l’amour, au deuil et au courage. Rythmé et intrigant, c’est le genre de roman que l’on pose difficilement sur notre table de chevet.

– Marianne Dépelteau

Ru, de Kim Thúy, Éditions Libre Expression, 2009.

Ce roman semi-autobiographique raconte le parcours d’une personne qui fuit le Vietnam en tant que boat people pour s’installer au Québec. Elle écrit sur divers sujets, dont l’exil, l’adaptation, les souvenirs d’enfance et la reconstruction de soi dans un nouveau pays, grâce à des passages poétiques.

Kim Thúy mêle les petites anecdotes du quotidien à des réflexions sur la mémoire, l’identité et la résilience du côté de l’histoire vietnamienne que l’on entend peu souvent. Ses histoires sont authentiques, touchantes, voire bouleversantes. Ce qui marque le plus est sa vie en tant que réfugiée, de son départ du Vietnam à son arrivée au Canada, et ce qu’elle a dû vivre tout au long du trajet. C’est un livre qui se lit vite, mais qui reste longtemps en tête.

– Lê Vu Hai Huong

Sophie Montreuil, directrice générale, Acfas

Martin Maltais, président, Acfas

Jean-Pierre Perreault, président sortant, Acfas

Il est urgent que le gouvernement fédéral reconnaisse la contribution fondamentale des scientifiques francophones et qu’il adopte des mesures concrètes pour soutenir et valoriser leur travail.

Sophie Montreuil est la directrice générale de l’Acfas.

La science en français n’est ni un caprice ni un particularisme régional ou folklorique. Elle est l’expression d’une des deux langues officielles du Canada, le reflet d’une culture vivante, dynamique et, surtout, d’une communauté de recherche qui contribue activement à l’avancement des savoirs et à leur mobilisation, tant au pays qu’à l’international. Pourtant, cette communauté se heurte à une série d’obstacles qui freinent son développement et compromettent la vitalité économique de la nation canadienne.

Les données parlent d’elles-mêmes : alors que les francophones représentent environ 21 % de la population universitaire canadienne en recherche, à peine 5 % à 12 % des demandes de subvention aux grands conseils fédéraux sont rédigées en français.

Ce déséquilibre flagrant n’est pas dû à un manque d’intérêt ou de compétence des chercheurs, mais bien à un système qui, dans ses pratiques, décourage l’usage du français. Les craintes de malentendus, d’évaluations biaisées ou inéquitables, de même que l’absence de mécanismes de soutien adaptés, poussent bon nombre de scientifiques et de jeunes chercheurs à se détourner de leur langue maternelle pour pouvoir être entendus.

Depuis plusieurs années, l’Acfas tire la sonnette d’alarme. Son rapport de 2021, largement diffusé, documente en détail les freins institutionnels, structurels et linguistiques qui minent la recherche en français au Canada1.

D’autres organisations, comme l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et le Réseau de l’Université du Québec, ont aussi pris position. Malgré ces démarches, les gestes posés par le gouvernement fédéral demeurent timides, voire symboliques.

Jean-Pierre Perreault est le président sortant de l’Acfas.

Prenons l’exemple de la réforme du système de soutien à la recherche, amorcée à l’automne 2022. Un premier rapport, en mars 2023, inclut une recommandation sur le français… sur 21! Pire encore : sur les 10 000 mots d’un autre rapport, paru en octobre 2024, à peine 184 sont consacrés à la question de la recherche en français. Ce traitement marginal reflète une tendance constante : considérer la science francophone comme périphérique, voire accessoire.

Il serait injuste de ne pas reconnaitre certains efforts. Patrimoine canadien, en particulier, a manifesté une réelle volonté d’agir. Il a mis en place un groupe consultatif externe sur la recherche en français à l’automne 2024 et appuyé des initiatives concrètes, notamment à travers le Plan d’action sur les langues officielles 2023-2028.

Mais avec un financement de seulement 8,5 millions de dollars sur cinq ans pour l’ensemble des sciences en français au Canada – soit moins de 1,7 million par année –, on est loin d’un engagement structurant. Surtout, Patrimoine canadien ne peut pas porter seul cette responsabilité. Les trois grands conseils subventionnaires (CRSH, CRSNG, IRSC), qui gèrent ensemble plus de 3,1 milliards en financement annuel, doivent impérativement faire leur part.

Il est temps de passer des constats aux actions. Le gouvernement a tous les outils en main : des rapports clairs, des recommandations précises et un cadre législatif – la Loi sur les langues officielles – qui lui impose d’agir.

Ce qu’on attend, c’est un engagement fort et structurant pour la recherche en français, à la hauteur de ce qu’elle représente pour le pays.

Concrètement, cela signifie revoir les processus d’évaluation pour garantir un traitement équitable des demandes soumises en français; assurer une représentativité adéquate des chercheurs francophones dans les comités décisionnels; allouer un financement récurrent et significatif à la recherche menée en français; surtout, intégrer la dualité linguistique dès la conception des nouvelles structures de gouvernance scientifique.

La science en français n’est pas un luxe. Elle est un levier stratégique pour l’innovation, l’inclusion et les relations internationales du Canada. Notre pays a une occasion unique : bâtir un système de recherche réellement bilingue, équitable et ouvert sur le monde.

Il faut maintenant avoir le courage d’agir. L’audace de l’égalité linguistique doit devenir la norme. Elle doit être le moteur du repositionnement national du Canada face à l’obscurantisme consommé que l’on observe au sud de nos frontières.

* Le 17 juin dernier, l’Acfas a envoyé une lettre aux ministres Mélanie Joly et Marjorie Michel et à la Dre Mona Nemer. Cette lettre inclut les signatures de 1062 personnes, qui ont appuyé les constats et les demandes de l’Acfas.