Les superlatifs ne manquaient pas, à un tel point qu’il a aussi dû modérer les attentes. Il nous prévenait donc qu’il n’y aurait toutefois pas de grandes surprises.

Le ministre avait raison. Il y a très peu de surprise dans ce budget. Beaucoup de mesures qui y sont présentées avaient déjà été annoncées, comme la baisse d’impôt pour les particuliers, le programme Maisons Canada et les investissements substantiels en défense.

Les nouvelles initiatives, car il y en a quand même, s’inscrivent dans la continuité des déclarations faites par le premier ministre depuis qu’il est devenu chef du Parti libéral. Le gouvernement annonce de nouvelles sommes pour trois grands secteurs qu’il semble chérir : le logement, les infrastructures et la défense.

Le budget présente aussi des mesures pour encourager les entreprises privées canadiennes à diversifier leur marché et à être plus compétitives et plus productives. On apprend toutefois qu’il privilégie les incitatifs fiscaux pour y parvenir.

Le gouvernement va récompenser les entreprises qui adoptent certains comportements, comme investir rapidement pour augmenter leur capacité de production. Celles qui le feront paieront moins d’impôt.

On élimine aussi certaines failles qui permettaient à des entreprises de se soustraire à l’impôt canadien.

Le budget met aussi l’accent sur les minéraux critiques et les infrastructures de transport. Encore une fois, rien de bien nouveau.

On se doutait que le gouvernement n’allait pas proposer d’ambitieux programmes environnementaux. Le budget le confirme.

À lire aussi : Budget fédéral 2025 : rien pour la francophonie

Si on analyse le budget en fonction de son impact sur différentes générations, oui, on peut affirmer qu’il s’agit d’un budget générationnel. Les dépenses prévues aideront surtout les futures générations.

Le nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes, par exemple, doté d’un budget de 51 milliards de dollars pour les 10 prochaines années, permettra de financer de nombreux projets qui auront une longue durée de vie. Comme des installations portuaires, des routes, des parcs, des centres communautaires et sportifs, etc.

Mais ce seront aussi les générations futures qui paieront la note. La plupart des projets seront financés par des emprunts. Les contribuables de demain devront donc payer les intérêts sur la dette et, le cas échéant, rembourser cette dette ou encore la refinancer.

Par contre, il ne s’agit pas d’un budget «transformationnel». On ne change ni la structure industrielle du pays ni le rôle du gouvernement fédéral dans l’économie canadienne.

Son principal objectif est de créer un environnement propice au développement des affaires par le biais de la fiscalité. Pour le gouvernement, le Canada doit devenir un pays plus attrayant pour faire des affaires que les autres pays.

Pour atteindre ce but, le premier ministre Carney ne propose que des mesures qui ont déjà été utilisées par le passé. On diminue les impôts – par le biais de crédits d’impôt – pour encourager les entreprises à produire plus et mieux et ainsi créer des emplois et de la richesse.

En fait, le budget de Mark Carney ressemble beaucoup aux budgets qu’avaient présentés avant lui Stephen Harper, Jean Chrétien ou Brian Mulroney.

Ces autres budgets avaient-ils réussi à transformer l’économie canadienne? Tous ces premiers ministres avaient l’ambition de le faire, mais peu ont réussi. Notre économie a été de tout temps et est encore de nos jours une économie très dépendante des marchés étrangers, surtout des États-Unis.

À lire aussi : Budget fédéral 2025 : réactions partagées chez les francophones

Lisez notre infolettre

les mercredis et samedis

Après avoir lu le budget du gouvernement Carney, on reste sur notre faim. Le premier ministre nous avait promis beaucoup de choses en campagne électorale. Il nous promettait notamment une nouvelle ère de prospérité économique inédite. Bref, un vaste plan «transformationnel».

Cependant, on ne voit aucun signe suggérant que le gouvernement envisage sérieusement cette transformation.

Pourtant, une telle transformation serait possible. Ne pourrait-on pas, par exemple, mettre la lutte aux changements climatiques au cœur de nos priorités? En conciliant à la fois la protection de l’environnement, les énergies vertes et la croissance économique?

Mark Carney a été l’émissaire spécial du secrétaire général des Nations unies pour le financement de l’action climatique. On sait qu’il connait très bien ce dossier et aurait des suggestions à faire à ce sujet.

Cette transformation pourrait aussi être industrielle. Pourquoi ne pas créer une ou quelques industries proprement canadiennes?

Dans sa plateforme de 2025, le Parti libéral s’engageait notamment à bâtir un réseau de construction automobile «100 % canadien». Pourquoi alors ne pas proposer un plan détaillé pour mettre en œuvre ce réseau, sachant dans quelle position difficile se trouve actuellement l’industrie canadienne?

On pourrait aussi s’attaquer à la transformation de nos ressources naturelles. Nous n’en transformons qu’une très faible proportion en produits de consommation et en produits industriels ici au pays. Le temps n’est-il pas venu de changer nos façons de faire et ainsi créer un marché qui dépendrait moins des exportations de matières premières?

Bref, plusieurs pistes auraient pu être explorées.

Avec son premier budget, le premier ministre Carney avait l’occasion de démontrer à la population canadienne qu’il arrivait avec de nouvelles idées, ambitieuses et… transformatrices. C’est certainement ce que les Canadiens et Canadiennes espéraient.

Ce n’est malheureusement pas ce qu’ils et elles ont eu.

À lire aussi : Budget 2025 : justifier le déficit par les investissements

Les médias comptent parmi les indicateurs de vitalité qui reviennent le plus souvent dans les «exemples de questions pouvant servir à décrire l’état de la situation» de Patrimoine canadien. Plus souvent que «bilinguisme», «association», «évènement», «écoles», «garderie» ou «postsecondaires».

La présence de médias de langue officielle en situation minoritaire (MLOSM) permet de voir facilement si la communauté est culturellement active, si la langue minoritaire y est bien visible et d’évaluer ses relations avec les autres communautés linguistiques.

Les communautés de langue officielle en situation minoritaire doivent donc trouver une façon de participer activement à leur maintien et à leur dynamisme, tout en respectant leur indépendance.

À lire aussi : Les journaux francophones après un an de blocage de Meta

Les médias de langue minoritaire ont réfléchi à leur avenir en compagnie d’autres intervenants lors d’un forum en septembre à Ottawa.

Le constat que les communautés doivent s’engager dans la sauvegarde de leurs journaux et de leurs radios reste l’un des points les plus audacieux du Livre blanc : Vérités, défis, occasions à saisir et pistes d’avenir, produit par le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire. Il s’agit aussi de l’un des plus complexes.

On parle depuis longtemps de la responsabilité du gouvernement fédéral, mais le rôle des communautés elles-mêmes est souvent passé sous silence. Elles sont pourtant les premières à utiliser leurs médias.

Cependant, les journaux n’ont pas le devoir de seulement présenter le bon côté des choses. Ils doivent aussi dire quand les choses vont mal. L’incompréhension du rôle de chaque partie peut mettre du plomb dans l’aile d’une collaboration. Si les rôles sont bien compris et que les canaux de communications sont bien établis, la coopération est possible.

Pour bien comprendre les défis qui attendent les MLOSM, les communautés doivent savoir qu’une grande partie des solutions que trouvent les grands médias écrits pour assurer leur survie sont peu ou pas transférables aux MLOSM.

Préserver les médias communautaires est un défi de taille dans l’environnement actuel. Si les communautés veulent leur venir en aide, elles doivent comprendre qu’une grande partie des solutions développées par et pour les grands médias écrits sont peu ou pas transférables aux MLOSM. Ces derniers doivent donc innover encore plus, avec moins de ressources que les autres.

La plus grande limite peut être comprise avec les mathématiques les plus élémentaires : le nombre de francophones.

Comme le souligne le Livre blanc :

Les retombées financières demeurent insuffisantes pour que les canaux numériques assurent une source de revenus viable, capable de soutenir adéquatement les salles de rédaction ou le fonctionnement des médias.

La raison en est simple : les modèles publicitaires du Web ont été créés à partir de la possibilité de rejoindre des centaines de milliers de personnes. Aucun MLOSM n’a un lectorat potentiel assez vaste pour que le modèle publicitaire imposé par les grandes entreprises numériques des États-Unis soit rentable.

Et si les réseaux sociaux – ceux qui sont encore accessibles au Canada pour les médias – restent une bonne façon de rejoindre un public, surtout plus jeune, ils n’ouvrent pas la porte directement aux revenus.

La solution se trouve donc bien plus près des médias et de leurs communautés. À quels besoins non comblés le journal pourrait-il répondre? Quels canaux de communication peuvent renforcer le lien avec la communauté et rendre le média plus pertinent et intéressant?

On ne peut pas accuser le gouvernement fédéral de se croiser les bras. Plusieurs mesures de financement visent les MLOSM. Mais il donne parfois l’impression d’offrir d’une main et prendre de l’autre.

L’initiative de journalisme local permet aux médias de payer des journalistes. Par contre, la Loi sur les nouvelles en ligne ne leur offre pas de statut spécial et les critères sont trop restrictifs pour que plusieurs puissent en bénéficier.

Tous les médias ont besoin d’un gouvernement plus cohérent dans ses interventions pour protéger le système médiatique canadien. Ça peut commencer par le retrait du crédit d’impôt à l’achat de publicité en ligne sur des plateformes étrangère.

À lire aussi : Faut-il remercier Google d’avoir demandé une exemption? (Éditorial)

En fait, ce n’est pas seulement important : c’est essentiel.

Les Franco-Ontariens, disait Édith Dumont, ont la responsabilité de s’exprimer en français, pour ainsi rappeler haut et fort l’importance de pouvoir utiliser leur langue maternelle.

Parler français dans l’espace public c’est aussi, a-t-elle ajouté, une façon d’honorer le passé et de se souvenir des luttes menées pour protéger notre langue.

Des luttes qui se poursuivent, car il ne faut jamais «tenir pour acquis nos acquis».

En insistant sur l’importance d’une présence francophone dans l’espace public, la lieutenante-gouverneure cherche à affirmer la légitimité du français au pays.

Ce qu’elle a dit, bien des gens le pensent. Bien des gens pensent aussi que la majorité anglophone canadienne ne porte pas suffisamment attention à la situation précaire du français au pays, à commencer par de nombreux élus.

À lire : Discours du Trône : la francophonie minoritaire évoquée, mais «peu considérée»

La nomination de Mary Simons comme gouverneure générale était un pas important pour la vérité et la réconciliation, pas pour le leadeurship en francophonie.

Édith Dumont est la première Franco-Ontarienne à être nommée lieutenante-gouverneure de l’Ontario. Elle occupe une fonction hautement honorifique, mais pour laquelle les symboles jouent un rôle essentiel.

Sa nomination avait été chaudement applaudie par la communauté francophone et par la classe politique. Mais si cette nomination doit être saluée, il ne faut pas non plus être dupe. Elle est survenue après plusieurs décisions politiques malheureuses.

Ainsi, Justin Trudeau avait nommé une lieutenante-gouverneure unilingue anglophone au Nouveau-Brunswick, pourtant la seule province officiellement bilingue au pays. Il avait aussi choisi Mary Simon comme gouverneure générale du Canada, alors qu’elle était incapable de s’exprimer en français.

Quant à Doug Ford, premier ministre de l’Ontario, il s’était empressé de sabrer dans les services en français dès son arrivée au pouvoir, en 2018, notamment en abolissant le poste de commissaire aux services en français, poste rétabli depuis, mais avec moins de responsabilités et moins d’autonomie.

La nomination d’Édith Dumont peut être vue comme une initiative pour réparer les torts causés par ces décisions. Mais est-ce suffisant?

À lire : Mary Simon, gouverneure générale : «Une nomination presque parfaite»

Il y a matière à inquiétudes. Pour commencer, le premier ministre du Canada, Mark Carney, ne donne pas l’impression d’avoir une solide compréhension des questions linguistiques. Celles-ci semblent secondaires en cette grande période d’incertitude économique.

Ça ne fait pas encore six mois qu’il a été élu et déjà la situation linguistique est préoccupante.

La Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) a même décidé de rappeler le gouvernement à l’ordre, il y a deux semaines. En conférence de presse, elle a dénoncé le peu d’empressement du gouvernement fédéral à régler plusieurs dossiers.

Le titre de ministre des Langues officielles n’a pas été attaché à Steven Guilbeault lors de la formation du premier cabinet de Mark Carney. Il en a hérité après l’élection seulement.

Elle notamment soulevé des inquiétudes à propos de l’atteinte des nouvelles cibles d’immigration francophone. Le gouvernement n’a toujours pas présenté sa stratégie.

Elle s’est aussi dit préoccupée par la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la Loi sur les langues officielles. Encore une fois, le gouvernement tarde à dévoiler ses plans de mise en œuvre.

À lire : Loi sur les langues officielles : Steven Guilbeault promet des règlements d’ici Noël

Enfin, la FCFA appréhende les effets des prochaines compressions budgétaires qui risquent d’affecter l’offre des services en français.

Le gouvernement a d’ailleurs déjà annoncé que l’une de ses premières initiatives en matière d’intelligence artificielle concernera les services de traduction. Ceux-ci seront offerts par un logiciel, actuellement mis à l’essai dans six ministères.

Pourtant, le commissaire aux langues officielles avait émis plusieurs doutes quant à l’utilisation de tels logiciels. Le français n’est pas juste une affaire de traduction.

On le sait, l’histoire est remplie d’exemples montrant que coupes budgétaires et offres de services en français ne font pas bon ménage. Modifier les services en français dans le but de faire des économies n’est tout simplement pas la voie à suivre.

Qui donc doit rappeler à l’ordre le gouvernement? Le commissaire aux langues officielles ainsi que les organismes de défense des droits linguistiques, comme la FCFA, ont la légitimité de le faire et ils le font.

Par contre, il n’y aura pas de résultats tangibles si le gouvernement ne les écoute pas. Non seulement doit-il y avoir un interlocuteur dans l’appareil gouvernemental, mais cet interlocuteur doit être de très haut rang.

Entouré d’autant de ministres francophones, on pourrait s’attendre à ce que le premier ministre Mark Carney soit plus sensibilisé aux besoins des communautés francophones.

À vrai dire, ça doit être le premier ministre.

C’est lui qui définit les priorités du gouvernement et c’est lui qui peut exiger des résultats de la part de l’ensemble de sa fonction publique, à commencer par ses ministres et ses sous-ministres. Mais surtout, c’est lui qui donne le bon exemple.

Jusqu’à présent, le premier ministre ne montre pas l’exemple.

N’a-t-il pas en fait «oublié» de nommer un ou une ministre aux affaires francophones lors de la création de son premier cabinet? Même s’il a depuis rectifié le tir, le mal est fait. Le message était clair : la francophonie ne fait pas partie de ses priorités.

À lire : Mark Carney premier ministre : les Langues officielles évincées

Encore, au cours des dernières semaines, nous avons eu des manifestations du peu de préoccupations du premier ministre sur les questions linguistiques.

Il aurait dû dénoncer le fait que ce sont les contribuables canadiens qui paient la facture des cours de français de la gouverneure générale. Il ne l’a pas fait. Doit-on rappeler que, depuis sa nomination en 2021, Mary Simon n’a toujours pas donné d’entrevue en français, à part une tentative très inefficace en 2023?

Mark Carney aurait aussi dû saluer, avec empressement et enthousiasme, la décision du premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, de faire de sa province, une province bilingue. Encore une fois, il ne l’a pas fait.

Faut-il donc accepter le fait que nous n’avons plus de défenseur de la cause francophone dans la personne du premier ministre?

Il est difficile et peut-être même prématuré de se résoudre à un tel fatalisme. On peut encore espérer que le premier ministre comprendra éventuellement l’importance des questions linguistiques pour les populations francophones. Mais en même temps, il faut peut-être se préparer à cette éventualité pour les prochaines années.

Geneviève Tellier est professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa. Ses recherches portent sur les politiques budgétaires des gouvernements canadiens. Elle commente régulièrement l’actualité politique et les enjeux liés à la francophonie dans les médias de tout le pays.

Lorsque l’on pense au bluegrass, on pense à Ricky Skaggs, David Grisman ou encore Bela Fleck. Eh bien si je vous disais qu’il y a, au sud du Nouveau-Brunswick, un groupe à surveiller, me croiriez-vous? Originaire de Saint-Jean, Moyenne Rig a lancé cet été C’est toute une affaire.

Le titre de leur premier album colle bien à la formation. Le jeune quatuor présente une douzaine de chansons qui nous captivent dès les premières notes. Ce qui surprend le plus, c’est la qualité du jeu de leurs instruments.

Les quatre membres de la formation jouent avec une justesse remarquable, ce qui donne une musicalité majestueuse. On a aussi droit à des harmonies vocales incroyables, qui plaisent beaucoup à l’oreille.

Quant à l’écriture des textes, les quatre jeunes acadiens se partagent la tâche afin de nous offrir les meilleures histoires possibles. Il y a quelques bons vers d’oreille, comme La weekend et Route acadienne. D’ailleurs, sur cette dernière, on remarque la présence d’un grand de l’Acadie, Daniel Léger.

L’album contient également quelques bonnes pièces à chanter en chœur, que ce soit Chanson d’été, On va fêter ce soir ou Les Acadiens de par chenous. Mention spéciale à la chanson pour la route, La 126, qui nous amène sur le territoire du sud du Nouveau-Brunswick.

Pour un univers énergique et irrésistible, on peut se fier à Mélissa Ouimet.

Depuis 2007, l’autrice-compositrice-interprète franco-ontarienne Mélissa Ouimet n’a cessé de donner des spectacles sur les scènes du Québec et de la francophonie canadienne. Elle s’est bâti une maturité hors du commun, qui rejoint un public nombreux à chaque prestation.

Malgré toutes ces années de métier, elle n’en est qu’à son deuxième album. Mille raisons est vraiment à l’image du talent de Mélissa Ouimet.

Elle a signé tous les textes et musiques du nouvel opus, en collaboration avec Bruno Labrie, Ken Presse et Luke Sheets. Les arrangements nous transportent dans un univers pop rock solide. Mélissa Ouimet a une maitrise parfaite de sa voix, parfois douce, parfois rauque, mais toujours juste afin de livrer l’émotion désirée.

De plage en plage, elle nous livre des chansons plus accrocheuses les unes que les autres. Disco Ball est sans doute l’une des plus irrésistibles : courte, mais efficace.

Tourner est une superbe ballade piano-voix, qui met en évidence toute la puissance de la voix de la chanteuse.

La pièce Partis pour veiller tard surprend et charme à la fois. Il s’agit sans doute du vers d’oreille le plus puissant de l’album.

Avec cet album, Mélissa Ouimet a pris le temps de bien faire les choses afin de trouver les sonorités parfaites. Mille raisons est un produit très bien fignolé qui a sa place dans l’univers pop rock et qui a tout ce qu’il faut pour se retrouver dans mon top 10 de l’année.

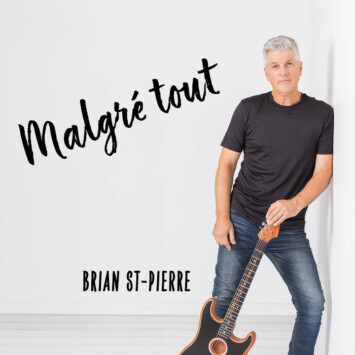

À la fin du mois d’aout, Brian St-Pierre nous invitait à célébrer les 50 ans du drapeau franco-ontarien avec une nouvelle édition de l’hymne franco-ontarien Mon beau drapeau.

Il y a une trentaine d’années, alors avec son groupe Vice Versa, Brian St-Pierre épatait la galerie avec ses compositions. Aujourd’hui, c’est un nom connu au sein de la famille des auteurs-compositeurs franco-ontariens. Une source d’inspiration pour toute la communauté francophone de l’Ontario, d’est en ouest.

À l’automne 2024, Brian St-Pierre présentait son 7e opus solo, Malgré tout, sur lequel brille toute la magie de l’artiste. Du pop rock accrocheur, à la ballade folk profonde, l’album séduit par la puissance des mélodies.

Chaque texte est accompagné d’une justesse musicale, qui vient appuyer des textes magnifiques sur différents sujets, parfois légers, parfois profonds.

Toujours avec ce besoin d’atteindre et de toucher chaque auditeur, l’auteur-compositeur-interprète arrive encore, malgré les années qui passent et la pop moderne toujours omniprésente, à se démarquer du lot et à produire de superbes textes remplis de vérité.

Marc Lalonde, dit le Lalonde des ondes, est chroniqueur musical depuis plus de 25 ans et animateur de l’émission radiophonique Can-Rock. Il se fait un malin plaisir à partager la richesse musicale francophone dans 16 stations de radio partout au pays chaque semaine.

Dès les premiers paragraphes du sommaire de son rapport final, la Commission place le génocide culturel aux côtés des génocides physique (l’extermination de masse, par exemple par le meurtre et diverses privations) et biologique (lié à la reproduction du groupe).

Elle explique que «les États qui s’engagent dans un génocide culturel visent à détruire les institutions politiques et sociales du groupe ciblé».

Cette accusation fut très bien reçue par les populations autochtones, hormis par quelques critiques qui auraient préféré que le terme «génocide» soit utilisé sans adjectif, comme l’a fait en 2019 l’Enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées.

Le premier ministre Trudeau a par ailleurs reconnu cette conclusion en 2019, mais il est rapidement revenu sur ses paroles pour plutôt qualifier le génocide de «culturel», sans pour autant transformer les politiques mises en cause par l’Enquête nationale.

Employer le mot «génocide» demeure toutefois difficile, notamment du fait des limites imposées par le processus ayant mené à la rédaction de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et des comparaisons avec les génocides qui servent d’archétypes, comme l’Holocauste.

À lire : Pensionnats : un obstacle à la recherche de la vérité (chronique)

L’emploi du mot demeure tout à fait pertinent aujourd’hui, alors que l’Association internationale des chercheurs en génocide affirme que c’est bien ce qui est en cours en Palestine.

Cette déclaration s’appuie certes sur leur expertise, mais d’abord et avant tout sur la définition offerte par la Convention. Meurtres, déplacement forcé de la quasi-totalité de la population, privation de nourriture, d’eau et de médicaments, destruction de familles et des institutions d’enseignement sont autant d’actions qui caractérisent un génocide, lorsqu’elles s’accompagnent de déclarations d’intention de commettre un tel crime.

L’Association internationale est arrivée à cette conclusion après une accélération du rythme et une augmentation de la sévérité des attaques de l’État d’Israël contre la population civile palestinienne depuis 2023.

Cette intensification a mené plusieurs groupes et organismes, y compris plusieurs organes des Nations unies, Amnestie internationale, ainsi que Human Rights Watch, à dénoncer les actions d’un régime qui continue néanmoins d’avoir l’appui d’un grand nombre de pays et groupes.

L’accusation n’est toutefois pas nouvelle et ne date pas de cette intensification. En effet, elle a souvent été prononcée depuis les débuts de la Nakba en 1948 (la «catastrophe», à savoir le déplacement forcé du peuple palestinien de son territoire). Plusieurs expressions de solidarité existent par ailleurs entre la Palestine et les Premiers Peuples.

À lire : Du Canada à Gaza : des médecins dénoncent la violence coloniale

Outre les limites diplomatiques, l’une des raisons majeures de la difficulté de parler de génocide dans le cas des pensionnats autochtones est que la Convention des Nations unies sur le génocide n’inclut pas le génocide culturel.

Au moment de la rédaction de la Convention, le Canada s’était opposé à cette inclusion, ce qui contribua à limiter le génocide à ses composantes biologique et physique.

C’est pourquoi le déplacement forcé d’enfants vers un autre groupe dans le cadre des pensionnats autochtones ne constitue pas un acte de génocide au sens de la Convention.

Pour cela, un tel déplacement doit faire partie d’un génocide biologique visant à empêcher un groupe de se reproduire. Or, la plupart des enfants autochtones, hormis les milliers décédés aux pensionnats, sont bel et bien retournés à leur famille.

On comprend mieux ainsi pourquoi le Canada a refusé le concept de génocide culturel; le pays était alors lui-même en pleine campagne de destruction des cultures, langues et spiritualités autochtones.

La Commission de vérité et réconciliation voyait par ailleurs son mandat limité par la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens et ne devait parler que des pensionnats, même si elle a tout de même réussi à les lier à leurs effets à long terme et au système colonial.

De là aussi l’emploi de la catégorie de génocide culturel, qui fait partie de la compréhension du génocide comme destruction de l’identité culturelle.

Dire le mot «génocide» aujourd’hui, sans s’arrêter à la définition de la Convention, c’est faire voir la gravité des crimes commis et lier les luttes pour faire cesser les atrocités et les crimes.

C’est également demander une intervention au niveau national et appeler aux réparations, tout en faisant voir les limites de ce que la réconciliation peut accomplir à elle seule.

Dans le cas canadien, parler de génocide tout court permet de lier les pensionnats à toute une série d’autres politiques qui, prises ensemble, montrent clairement que des actions génocidaires continuent d’avoir lieu en lien avec le système éducatif plus large, la privation de nourriture et de soins de santé, les stérilisations forcées, les meurtres de femmes et filles et personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, les déplacements forcés, les enlèvements d’enfants par le système dit de protection de l’enfance, les violences physiques et psychologiques par les forces de l’ordre, l’incarcération démesurée et discriminatoire…

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation peut ainsi être un moment pour saisir l’ampleur et le caractère continuel et présent d’un génocide que nous pouvons toujours arrêter et qui restera de toute manière à réparer suivant le leadeurship des Premiers Peuples.

Jérôme Melançon est professeur titulaire en philosophie à l’Université de Regina. Ses recherches portent généralement sur les questions liées à la coexistence, et notamment sur les pensionnats pour enfants autochtones, le colonialisme au Canada et la réconciliation, ainsi que sur l’action et la participation politiques. Il est l’auteur et le directeur de nombreux travaux sur le philosophe Maurice Merleau-Ponty, dont La politique dans l’adversité. Merleau-Ponty aux marges de la philosophie (MétisPresses, 2018).

Le 28 septembre est la Journée internationale de l’accès universel à l’information, qui a été proclamée par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en 2015.

À l’échelle internationale, elle est présentée comme une invitation à la transparence des gouvernements afin de promouvoir l’inclusivité et la confiance.

Cependant, alors que l’information de piètre qualité, la désinformation et la mésinformation produites par l’intelligence artificielle envahissent le Web, le concept de droit à l’information – il faudrait peut-être commencer à dire «droit à de l’information digne de confiance» – doit dépasser les gouvernements.

Ce concept doit inspirer toutes les agences publiques, toutes les institutions et les entreprises qui ont la capacité d’influencer la société. Toutes les personnes qui ont le droit de voter doivent aussi s’en préoccuper sérieusement.

À lire : Une «tempête parfaite» pour la désinformation électorale

Le Canada est l’un des pionniers en matière de transparence de l’information. En 1983, il est devenu le cinquième pays a adopté une telle loi. Quarante-deux ans plus tard, elle a grandement besoin d’un coup de modernité.

Le 20 juin, le gouvernement du Canada a lancé l’examen de 2025 de la Loi sur l’accès à l’information. Une démarche obligatoire puisque, depuis 2019, un nouvel article ajouté à cette loi exige qu’elle soit révisée tous les cinq ans.

Justement, pendant sa campagne électorale du printemps, l’actuel premier ministre, Mark Carney, a promis un «examen objectif» de la loi.

Les médias et le Commissariat à l’information du Canada font la liste des ratés de la Loi sur l’accès à l’information depuis plusieurs années.

Dans des lettres au premier ministre et au ministre du Conseil du Trésor, la commissaire Caroline Maynard écrit : «Depuis que je suis devenue Commissaire à l’information en 2018, j’ai constaté un déclin constant du système d’accès à l’information, à un point tel qu’il n’atteint plus son but : permettre l’accès à l’information qui peut et doit être communiquée.»

La commissaire dit avoir remarqué que les institutions fédérales se préoccupent avant tout de ce que la loi leur permet de cacher, plutôt que de l’information qui doit être communiquée.

Le système fonctionne en quelque sorte à l’envers : vous devez demander d’avoir accès à une information publique.

Dans la mesure du possible, ces informations devraient être accessibles par défaut et non cachées derrière une bureaucratie qui cherche à garder des secrets. Dès qu’un mémo est lancé, dès qu’une lettre en envoyée, dès qu’un tableau est monté, ils devraient être rendus publics.

C’est ce qu’une loi remaniée devrait chercher à faire. Les technologies actuelles pourraient le permettre. Une telle transparence ne convaincra peut-être pas les ultrasceptiques, mais elle empêchera peut-être des personnes de le devenir.

À lire : Les francophones en milieu minoritaire, orphelins de données

Lisez notre infolettre

les mercredis et samedis

Du côté des médias, la discussion sur la transparence est entamée depuis quelques années. Des initiatives comme le Trust Project et la Journalism Trust Initiative sont nées du besoin de transparence dans la production de l’information.

Au tour du public de prendre ses responsabilités. La méfiance aveugle n’est pas plus productive que la confiance aveugle. Remettez en question ce que les campagnes de markéting, les médias et les influenceurs et influenceuses livrent comme information de la même façon que vous remettez en question les annonces gouvernementales.

Ne vous fiez pas seulement à ce qu’une source vous donne comme information pour construire votre opinion. Surtout si cette source ne contredit pas votre point de vue.

Tentez d’absorber le plus d’informations et de perspectives que possible pour élever le niveau de transparence des informations que vous avez et, ainsi, renforcer votre objectivité et votre prise de décisions.

Garantir l’accès à l’information est la partie la plus facile. Ce qui est plus difficile, c’est de regagner la confiance de la part de la population qui ne veut plus croire les autorités gouvernementales et ses représentants ainsi que la science et les preuves qu’elle apporte.

Il était déjà trop facile de remettre en doute la véracité d’une information ou d’une image. Ça se voit dans les cercles conspirationnistes. Par exemple, les personnes qui croient que la terre est plate déclareront instantanément qu’une photo ou une vidéo leur montrant que la terre est ronde ou que l’espace existe «a été créée de toutes pièces par ordinateur».

Les outils d’intelligence artificielle (IA) rendent cette excuse de plus en plus facile à utiliser pour les sceptiques. Sans garde-fou, sans règle d’utilisation et sans balise pour l’IA, le phénomène ne fera que s’accentuer.

Les notions de vérité et de réalité sont pourtant centrales à la recherche du droit à l’information. En tant que société, nous devons retrouver la façon de vivre dans la même réalité.

La transparence ne suffira malheureusement plus comme gage de confiance. Mais elle doit être le point de départ.

Simon Forgues,

Conseiller en stratégie et communication

Alliance des radios communautaires du Canada

Pour tout vous dire, j’ai pris quelques jours pour digérer la matière et tourner mes doigts sept fois sur le clavier avant d’écrire ces lignes.

Car ce que j’ai vu et entendu mérite qu’on s’y attarde. Sérieusement.

Ça monte… puis ça redescend abruptement

D’un côté, les participants ont été portés vers les hauteurs par la reconnaissance du rôle vital que jouent nos médias locaux dans la vitalité et l’épanouissement de leurs communautés.

De l’autre, la descente a été rapide. Puisqu’on leur a fait la démonstration — parfois crue — du manque de reconnaissance dont ces médias souffrent, y compris au sein de leur propre milieu.

On ne va pas se mettre des œillères ni se raconter d’histoires.

À l’ère des Netflix, YouTube et Facebook, on semble avoir oublié que, tout près de chez nous, des médias de proximité racontent nos histoires mieux que quiconque.

Pourtant, ces voix locales traversent aujourd’hui une tempête sans précédent.

À lire : Médias de langue minoritaire : un livre blanc sur les défis et les pistes pour survivre

Un livre blanc lucide et une sonnette d’alarme

Le livre blanc « Vérités, défis, occasions à saisir et pistes d’avenir », dévoilé lors du forum Voix locales du Consortium des MCLOSM, brosse un portrait lucide de la situation.

Déjà, l’on constate entre autres choses que les médias eux-mêmes ont déjà fait un examen de conscience et une sorte d’autoévaluation. Ce qui n’est pas négligeable.

Reconnaitre qu’on a un sérieux problème est déjà en soi le début d’un long processus vers la guérison.

Ce livre blanc identifie quatre chantiers ambitieux — mais réalistes — afin de préserver cet écosystème fragile. Or, la réussite de ces quatre chantiers dépendra d’un engagement concerté de tous les acteurs concernés.

Les quatre chantiers

Lisez notre infolettre

les mercredis et samedis

Le virage le plus serré

Franchement, c’est sur ce dernier chantier que mes inquiétudes sont les plus vives. Celui institutionnel et associatif. Je trouve que le virage sera serré et difficile à emprunter. Surtout en bas d’une pente aussi raide que celle-là.

J’ai vu, au fil de mes 18 années au sein d’une association nationale de radio communautaire, des organisations abandonner leur licence de radio ou délaisser leur hebdo local au profit d’un usage presque exclusif des plateformes numériques étrangères.

Il ne s’agit pas d’accuser, mais de constater. En agissant ainsi, on scie la branche sur laquelle on est assis.

Ces médias, souvent créés par les communautés elles-mêmes, sont les wagons essentiels d’un train collectif dans lequel nous filons sur les rails de notre avenir linguistique. S’en détacher, c’est affaiblir tout le convoi.

À lire : L’absence des médias sur des réseaux sociaux a un effet sur les campagnes électorales

Visons les sommets plutôt que les descentes

Les membres du Consortium ont montré la voie. En faisant preuve d’humilité, d’introspection et d’une volonté d’agir. Ils ont su mettre cartes sur table, partager leurs défis et proposer des solutions concrètes.

Cette ouverture devrait inspirer l’ensemble des organismes porte-paroles, qu’ils soient francophones hors Québec ou anglophones au Québec, à s’engager dans le même exercice.

Puisque la préservation de nos médias locaux n’est pas un luxe, mais une nécessité.

Ils sont la mémoire vivante de nos communautés, le reflet de notre culture et un pilier de notre avenir collectif. Les soutenir, c’est investir dans notre propre voix.

À chacun maintenant de prendre sa part : citoyens, institutions, gouvernements, associations.

Visons à nouveau les sommets de ce grand parcours en montagnes russes, afin qu’on recommence à monter plutôt que de rester coincés dans une descente infernale sans fin.

Je vous invite à consulter le livre blanc et les résultats du sondage Nanos, disponibles sur le site du Consortium, et à réfléchir à ce que vous pouvez faire, dès aujourd’hui, pour que nos voix locales continuent de grimper vers de nouveaux sommets — plutôt que de rester coincés en bas de la piste.