À :

Ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Vicky Eatrides

Présidente et première dirigeante

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

Raymond Lafond

Président indépendant

Sarah Spring

Directrice générale

Collectif canadien de journalisme (CCJ)

Monsieur le Ministre, Madame la Présidente,

Monsieur le Président, Madame la Directrice générale,

Le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire exhorte les décideurs fédéraux à rejeter l’analyse du Collectif canadien de journalisme (CCJ) visant à déterminer si les journalistes subventionnés par l’Initiative de journalisme local (IJL) devraient être exclus du mécanisme de compensation prévu par la Loi sur les nouvelles en ligne. Une telle mesure serait juridiquement erronée, préjudiciable en pratique et discriminatoire dans ses effets.

L’écosystème de l’information locale au Canada est en crise. Dans de nombreuses communautés rurales, nordiques, autochtones et en situation de minorité linguistique, les journalistes de l’Initiative de journalisme local (IJL) sont peu nombreux et, dans certains cas, ce sont les seuls journalistes sur le terrain, le dernier rempart contre les déserts d’information et la pauvreté de la couverture journalistique.

Certains membres du conseil du CCJ soutiennent que l’inclusion des journalistes subventionnés par l’IJL dans le calcul de l’admissibilité constituerait une «double utilisation» des fonds. C’est faux.

En vertu de la Loi sur les nouvelles en ligne, la contribution de 100 millions de dollars de Google provient du secteur privé, et non des contribuables. Ces fonds servent à compenser les salles de rédaction pour la valeur économique que les plateformes numériques retirent de leur contenu.

L’IJL, à l’inverse, est un programme fédéral conçu pour subventionner des journalistes couvrant des communautés mal desservies. Ces deux programmes ont des sources, des objectifs et des fondements juridiques distincts. Un journaliste soutenu par l’IJL peut, et devrait, être comptabilisé aux fins de l’admissibilité en vertu de la Loi sur les nouvelles en ligne.

Qualifier cette situation de «double utilisation» est juridiquement incorrect.

Le CCJ soutient à tort que le contenu journalistique produit par des journalistes subventionnés par l’IJL et diffusé sous licence Creative Commons (CC) ne devrait pas être admissible dans un cadre fondé sur le droit d’auteur.

Les licences Creative Commons n’impliquent aucune renonciation au droit d’auteur de la part du journaliste. Elles permettent plutôt «la distribution gratuite d’une œuvre autrement protégée par le droit d’auteur», sans abandon de la propriété intellectuelle. Les journalistes de l’IJL conservent l’ensemble de leurs droits légaux en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.

Rien dans la Loi sur les nouvelles en ligne n’exclut les œuvres sous licence CC. Cet argument n’a aucun fondement juridique.

Les grandes salles de nouvelles métropolitaines dépendent rarement du financement de l’IJL. Mais dans les petites communautés, particulièrement les minorités francophones hors Québec et les minorités anglophones au Québec, les journalistes subventionnés par l’IJL sont souvent les seuls journalistes disponibles.

Exclure ces postes :

Cette situation forcerait des médias vulnérables à choisir entre le financement de l’IJL et l’accès à la compensation; un choix impossible.

La formule de calcul fondée sur l’emploi utilisée par le CCJ pour distribuer les fonds n’est pas exigée par la Loi sur les nouvelles en ligne. Il s’agit d’une méthode choisie à titre d’outil pragmatique pour répartir les fonds de compensation.

Utiliser cette formule pour exclure les journalistes IJL en détournerait le but et favoriserait les acteurs les plus forts au détriment des plus faibles. C’est l’opposé de l’intention de la Loi.

Parce que le CRTC est responsable de la mise en œuvre de la Loi sur les nouvelles en ligne et que le CCJ exerce des responsabilités déléguées par le gouvernement fédéral, la Loi sur les langues officielles s’applique.

Les organismes fédéraux, et ceux qui agissent en leur nom, doivent :

Exclure les journalistes subventionnés par l’IJL contreviendrait à ces obligations en limitant l’accès des médias des CLOSM au mécanisme de compensation et en compromettant leur viabilité.

Les journalistes de l’IJL produisent une information civique essentielle. Retirer leur admissibilité aurait pour effet de :

Le journalisme local est un bien public. Les politiques doivent renforcer, et non affaiblir, celles et ceux qui le fournissent.

Pour toutes ces raisons, le Consortium invite les dirigeants fédéraux à rejeter toute proposition visant à exclure les journalistes subventionnés par l’IJL de l’admissibilité au mécanisme prévu par la Loi sur les nouvelles en ligne.

Une telle proposition est juridiquement incorrecte, économiquement préjudiciable et socialement inéquitable. Elle affaiblirait les petits médias, nuirait aux communautés linguistiques minoritaires et contredirait l’intention du Parlement.

Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement, le CRTC et le CCJ afin d’assurer une mise en œuvre équitable et fondée sur des données probantes de la Loi.

(Il s’agit d’une version abrégée de la lettre ouverte préparée pour publication. La version intégrale est disponible en cliquant ICI.)

Le RDÉE affirme que les entreprises francophones au Canada sont «résilientes» dans le communiqué qui a suivi l’annonce fédérale du 17 novembre. Celles-ci s’adaptent malgré le choc des différents tarifs imposés par l’administration Trump depuis mars 2025. «Un «suivi» est obligatoire, affirme toutefois l’organisme.

Pour le président-directeur général du RDÉE, Yan Plante, les entreprises francophones sont bien placées pour profiter de ces nouvelles opportunités.

Yan Plante : Les entreprises francophones et acadiennes en milieu minoritaire doivent composer avec des défis particuliers, qu’il s’agisse d’un accès plus restreint aux réseaux d’affaires dominants ou de la nécessité d’offrir des services en français dans des environnements majoritairement anglophones.

Mais elles disposent aussi d’un avantage que beaucoup sous-estiment : leur capacité à servir deux clientèles, deux marchés et deux circuits économiques, un plus grand bassin de clientèle, une plus grande couverture, de plus grandes opportunités de visibilité et de publicité.

La clé, c’est de s’assurer que les nouvelles mesures de mobilité et de libre circulation leur soient réellement accessibles. Cela passe par des outils d’accompagnement adaptés, des informations disponibles en français, une compréhension fine de leurs réalités provinciales et un suivi rigoureux pour éviter que les entreprises francophones soient désavantagées par manque d’appui ou de ressources.

Si nos entreprises croient au Canada, alors nous croyons qu’elles sauront mieux se positionner sur les marchés internationaux aussi.

À lire aussi : Francophonie économique : «Enfin, on semble vouloir être à l’offensive»

«Pour saisir ces opportunités, nos entreprises doivent pouvoir compter sur une main-d’œuvre qualifiée, diversifiée et fière de s’exprimer en français. C’est un levier très concret d’expansion», affirme Yan Plante, PDG du RDÉE Canada.

Les réalités varient énormément d’un métier à l’autre et d’une province ou d’un territoire à l’autre. Le cout de la vie, la disponibilité de logements, les salaires offerts et même les conditions climatiques influencent la décision d’un travailleur de changer de région. Nous reconnaissons pleinement ces défis.

Cela dit, les communautés demandent depuis longtemps un environnement plus fluide pour répondre aux pénuries de main-d’œuvre qui frappent plusieurs secteurs comme la santé, l’éducation, la petite enfance et les services sociaux, entre autres.

Dans bien des régions, les besoins augmentent plus vite que la capacité locale à y répondre.

L’annonce du gouvernement ne règle pas tous les enjeux d’attractivité, mais elle enlève des obstacles qui freinaient la circulation des biens, des services et de la main-d’œuvre.

C’est une étape importante. Le succès dépendra maintenant de la mise en œuvre et d’incitatifs adaptés aux réalités régionales.

Quand nous parlons de résilience économique, nous parlons de la capacité des communautés et des plus de 116 000 entreprises francophones en situation minoritaire à continuer d’avancer dans un environnement où les obstacles linguistiques, géographiques et règlementaires sont plus nombreux qu’ailleurs.

La résilience, pour nous, c’est cette capacité à tenir bon malgré les chocs, à continuer de choisir le français même quand ce n’est pas l’option facile, à s’adapter et, surtout, à continuer de créer des retombées locales qui profitent à l’ensemble du pays.

Selon le sondage Pollara/RDÉE, 79 % des francophones en situation minoritaire estiment que la réduction des barrières interprovinciales renforcerait la résilience économique de leurs communautés.

Cette donnée résume bien ce que nous observons sur le terrain. Les communautés francophones en situation minoritaire et les entreprises francophones et acadiennes doivent souvent composer avec un environnement où la langue dominante des affaires est l’anglais.

Malgré plusieurs embuches, les communautés réussissent quand même à assurer un bon roulement des affaires.

Cette résilience devient encore plus essentielle à un moment où plusieurs partenaires économiques cherchent à diversifier leurs marchés et où les échanges est-ouest doivent gagner en fluidité.

Pour nos communautés, elle se traduit par la capacité de développer de nouveaux débouchés, d’adapter ou de transformer certains modèles d’affaires et de s’intégrer à des corridors économiques francophones et bilingues qui existent déjà, mais qui méritent d’être consolidés.

À lire aussi : Commerce interprovincial : le Canada avance, tarifs ou non

Pour le RDÉE, ça se traduit en quatre points : un plus grand accès à des capitaux d’investissement afin de favoriser l’émergence et le maintien d’entreprises francophones.

Il y a aussi la création de missions commerciales ciblées, qui permettent de valoriser les entreprises à travers le pays et de créer des occasions d’échanges interprovinciaux.

Autre mécanisme : une simplification de la reconnaissance des acquis, permettant une meilleure intégration socioéconomique des professionnels œuvrant en milieu francophone.

Et enfin, le développement éventuel d’une stratégie nationale de développement économique et d’entrepreneuriat francophone en contexte minoritaire.

Les propos ont été réorganisés pour des raisons de longueur et de clarté.

Guy Bado : Je suis dessinateur de presse depuis mai 1981. Cependant, j’ai commencé ma carrière en étant dessinateur pigiste pendant une dizaine d’années à Montréal avant cela. À cette époque, je faisais des bandes dessinées pour Croc, le magazine d’humour.

Initialement, ma mère espérait que je devienne architecte, mais étant nul en chimie, je me suis rabattu sur le dessin. C’est après avoir découvert Aislin, le caricaturiste au Montreal Star, et après l’avoir rencontré lors d’une exposition, que j’ai décidé d’essayer d’exercer le métier de caricaturiste éditorial.

Un dessinateur de presse est quelqu’un qui est à la fois artiste, journaliste et humoriste. Cette définition est issue du livre d’entretiens avec le dessinateur français Tim, ou Louis Mitelberg, et sa réponse m’a beaucoup marqué.

Pour ce qui est de l’impact, j’ai longtemps pensé naïvement que j’allais changer le monde et que les gens seraient influencés par mon dessin. Finalement, je me suis rendu compte que, concrètement, nous réconfortons ceux qui pensent comme nous. Le lecteur se dit alors : «Bon, je ne suis pas tout seul à penser ça», et bien sûr, nous espérons que cela influence la politique, mais on ne peut pas en être certain.

Mon rôle est de dénoncer, dans la mesure du possible, les infractions à la Loi sur les langues officielles. Dernièrement, j’ai souvent abordé ce sujet en Nouvelle-Écosse. Je touche aussi à d’autres sujets d’envergure nationale comme les nominations de juge à la Cour suprême, ou encore la nomination d’une gouverneure générale unilingue. Ce sont toujours des sujets qui retiennent mon attention.

Bado confie que son défi créatif après plus de 40 ans est de se renouveler et de trouver une idée assez intéressante lorsque les mêmes sujets reviennent, comme le dysfonctionnement du train léger ou la fuite des médecins.

Pour mettre en lumière des sujets pancanadiens, le grand défi est que le dessin doit être compris à la fois au Yukon et en Nouvelle-Écosse. Je ne peux pas faire des sujets trop pointus. Par conséquent, dans mes caricatures couvrant des enjeux pancanadiens, j’évite l’Ontario le plus possible. J’ai cette liberté de faire des sujets nationaux, internationaux ou autres pour l’un des dessins de la semaine, mais celui pour la perspective nationale est soumis à cette contrainte géographique.

L’avantage de travailler sur des enjeux locaux en Ontario, c’est qu’on est à cheval sur deux provinces, l’Ontario et le Québec, ce qui me permet d’aborder un sujet de l’autre côté de la frontière quand il y a moins de nouvelles locales.

C’est le Muséoparc qui m’a approché pour cette exposition de dessins de mes derniers 44 ans. Je me suis toujours intéressé à la situation des francophones en Ontario. J’ai couvert les enjeux autour du ministre Bette Stephenson et de Bill Davis, qui était premier ministre de l’Ontario à mes débuts. J’ai également illustré le conflit pour la fermeture annoncée de l’Hôpital Montfort, même si cette fermeture n’a finalement pas eu lieu.

Il n’y a pas vraiment de sujet tabou aujourd’hui. Cependant, quand j’ai commencé au Droit, il fallait traiter des sujets comme l’avortement avec beaucoup de prudence. Il y avait plusieurs sujets qu’il fallait aborder délicatement. Ma façon de naviguer entre ces contraintes pour garantir ma liberté d’expression est simple : la solution, c’est d’être drôle. Si on est drôle, c’est difficile de critiquer. On ne peut pas aller en cour et commencer à rire en exposant le dessin, donc c’est la meilleure solution.

Le livre contient plusieurs sujets. La francophonie est un des chapitres du livre. J’aborde aussi l’environnement, ainsi que la politique canadienne et québécoise. Ce recueil est une sélection de mes dessins des quatre dernières années. D’ailleurs, la francophonie est un de mes sujets de prédilection, tout comme l’environnement, et j’aborde aussi souvent l’éducation en Ontario.

Les propos ont été réorganisés pour des raisons de longueur et de clarté.

Marc Miller avait le souhait assumé de revenir au Cabinet, mais il ne se doutait pas que ce serait de cette façon.

«C’est un autre travail pédagogique pour expliquer tous les enjeux de la francophonie, surtout la francophonie hors Québec. Je pense que Marc Miller a une connaissance générale de ces enjeux-là, mais pas aussi précise que ce qu’on aurait souhaité, comme une Ginette Petitpas Taylor [ancienne ministre des Langues officielles, NDRL], par exemple», avance la professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, Geneviève Tellier.

Marc Miller fait partie de la minorité anglophone du Québec. Il est député de Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Sœurs, à Montréal, depuis 2015.

Nancy Juneau, directrice de la FCCF, voit d’un bon œil les compétences de Marc Miller pour la francophonie et «donne la chance au coureur» sur le plan culturel.

Elle souligne toutefois qu’en ramenant Marc Miller au Cabinet, «plusieurs libéraux mécontents du départ de Steven Guilbeault, ceux qui sont surtout plus à gauche au parti libéral», seront rassurés.

La Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) affirme que ses membres sont «éternellement reconnaissants» envers Steven Guilbeault, car il a été «très, très aidant pour le milieu pendant la période très difficile [de la pandémie]» commente la présidente de la FCCF, Nancy Juneau.

L’organisme voit l’arrivée de Marc Miller d’un bon œil : «Du côté de la francophonie, on est déjà un peu rassuré parce qu’on sait que M. Miller, alors qu’il était ministre de l’Immigration, a quand même été très à l’écoute […]. On sait qu’il est déjà sensibilisé à certains enjeux de la francophonie. On sent que ça va nous être très utile pour continuer le travail amorcé, notamment les responsabilités augmentées des institutions fédérales en matière de langues officielles.»

Sur le plan culturel, la FCCF affirme ne pas connaitre le parcours du ministre, mais attend de lui qu’il poursuive le travail amorcé concernant CBC/Radio-Canada, notamment avec les 150 millions prévus au budget, afin de renforcer la société d’État.

La FCCF s’attend aussi à qu’il avance sur des enjeux majeurs : la transition et la protection numériques, la découvrabilité du contenu francophone, le développement de l’intelligence artificielle, ainsi que les conditions de travail et d’accès à l’assurance-emploi pour les artistes et travailleurs culturels.

Liane Roy fait confiance au «pragmatisme» de Marc Miller, désormais ministre responsable des Langues officielles, car la FCFA avait une «bonne relation de travail» avec lui lorsqu’il était ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de Citoyenneté Canada (IRCC) entre 2023 et 2025.

De son côté, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) s’estime satisfaite de la nomination, du fait de «l’expérience et du pragmatisme» de Marc Miller.

Pour la présidente de l’organisme, Liane Roy, le CV du ministre pourrait servir la francophonie canadienne, car elle affirme en entrevue avec Francopresse qu’il avait été «à l’écoute» pour la hausse des cibles en immigration francophone à l’extérieur du Québec l’an dernier.

Elle va jusqu’à dire que Marc Miller a fait preuve de «courage», car c’est lui qui a mis en place la première politique fédérale en matière d’immigration francophone, avec un programme d’immigration économique spécifique à la francophonie.

«Cette politique n’a pas été suivie de beaucoup de détails […], mais c’est quand même lui qui a eu le courage de mettre ça de l’avant.»

La FCFA attend avec impatience du progrès sur les deux prochains règlements de mise en œuvre de la Loi sur les langues officielles modifiée – surtout celui sur les mesures positives de la partie VII.

Elle souhaite aussi que le nouveau ministre mette de la pression sur le Bureau du conseil privé du Roi pour que la nomination de la prochaine personne au poste de commissaire aux langues officielles se fasse rapidement.

À lire aussi : La Franco-Ontarienne Kelly Burke pressentie commissaire aux langues officielles

Lisez notre infolettre

les mercredis et samedis

Il faudrait aussi qu’il défende les investissements en matière de langues officielles, parce qu’il y a des compressions budgétaires qui s’en viennent et on veut s’assurer que ça ne handicape pas la capacité du gouvernement de s’acquitter de ses obligations linguistiques

Rappelons que sous Marc Miller, le ministère de l’Immigration avait fait l’objet d’une plainte de la part de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), qui est membre de la FCFA.

«On est conscients de cet aspect, mais il faut vraiment considérer ça en tandem avec le pragmatisme du ministre et le fait qu’il a de l’expérience et de l’influence. […] On aurait pu se ramasser avec un autre ministre qui ne nous connait pas du tout!», balaie Liane Roy.

De son côté, Martin Normand, directeur général de l’ACUFC, estime que l’histoire est passée depuis que le commissaire aux langues officielles a donné raison à l’ACUFC dans sa plainte.

Il parle en bons termes de Marc Miller comme ministre d’alors : «Nous avions alors senti une écoute et une ouverture dans un contexte difficile. Nous espérons pouvoir reprendre promptement le dialogue avec lui afin de discuter des enjeux pressants qui traversent notre secteur.»

Ses deux autres collègues, Julie Dabrusin et Joël Lightbound, ajoutent seulement un titre en gardant leurs portefeuilles actuels.

La première ajoute la Nature à son portefeuille de l’Environnement et du Changement climatique et le second. Le deuxième, actuellement ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l’Approvisionnement, devient lieutenant du Québec à la place de Steven Guilbeault, qui a démissionné la semaine dernière.

Gabrielle fabrique des mocassins depuis l’âge de 12 ans. Au départ, elle confectionnait surtout les dessus des mocassins, puis, depuis 2019, elle réalise la paire complète. Sa sœur, Adeline, a également commencé à en confectionner il y a quatre ans.

J’ai appris à faire des mocassins en regardant comment ma grand-mère s’y prenait […] C’est une transmission qui se fait sans instructions. Tu observes, puis tu essaies de le faire toi-même.

Dans sa famille, l’art de la fabrication des mocassins se transmet de génération en génération : «Ma grand-mère a appris de son arrière-grand-mère, puis moi, j’ai appris d’elle.»

Autrefois, les mocassins servaient à marcher et travailler dans la neige, la forêt ou sur les sentiers de la vie quotidienne. Leur forme et leur épaisseur variaient selon les communautés, les régions et les climats.

Pour les Innus, ils étaient faits avec de la peau de caribou ou d’orignal, des matériaux solides et résistants à l’hiver. Aujourd’hui, Gabrielle utilise surtout du cuir de vache, des fils cirés et des perles pour décorer le dessus.

Chaque motif brodé sur le mocassin a une signification. Par exemple, pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la sœur de Gabrielle a décoré un mocassin avec deux femmes assises devant un ciel multicolore.

Cette broderie représente la réconciliation et le lever du soleil, pour se souvenir que chaque jour apporte un nouveau départ.

Pour la jeune femme, transmettre ce savoir est essentiel. Elle donne d’ailleurs à son fils de 9 ans une nouvelle paire de mocassins chaque fois que ses pieds grandissent!

«C’est important que mes enfants sachent qu’ils peuvent être fiers de leur culture», dit-elle. Elle espère aussi que ce savoir continuera de se transmettre au sein de leur famille.

Et toi, si tu devais décorer des mocassins, quels motifs ou quelles couleurs choisirais-tu? Pourquoi?

L’entreprise Nupqu, qui veut dire «ours noir» dans la langue de la Première Nation Ktunaxa, travaille à réparer les endroits où la nature a été abîmée. Par exemple, après la construction d’une route, la coupe d’une forêt ou quand une mine ferme. Comment? Elle va replanter de la verdure là où il n’y en a plus!

Tout commence par la graine. L’équipe va d’abord récolter des graines de plantes qui poussent naturellement dans la région à restaurer.

C’est ce qu’on appelle des plantes indigènes, qui sont parfaitement adaptées au climat, au sol et aux animaux locaux. Elles évoluent dans la région depuis très longtemps et savent comment aider le milieu à se reconstruire.

Une fois récoltées, les graines sont nettoyées, triées, testées, puis conservées dans un tout nouveau laboratoire.

«Ces plantes poussent ici depuis des milliers d’années. Notre travail, c’est de protéger leurs caractéristiques et de les remettre dans la nature», explique Nathalie Redman, qui dirige la pépinière, au journal britanno-colombien La Source.

Les graines sont alors plantées dans une serre, où elles vont germer et devenir de petites pousses. Chaque année, Nupqu produit 2,5 millions de jeunes plants!

Une fois assez grandes, les petites pousses sont prêtes à retourner dehors. L’équipe de Nupqu les replante dans les zones abîmées pour aider la forêt à repousser naturellement.

De jeunes pousses de pin qui grandissent dans la pépinière avant d’être plantées en forêt

Nupqu travaille avec des experts autochtones qui ont hérité de connaissances sur les plantes et la façon dont elles guérissent un territoire abîmé. Ces savoirs incluent quelles espèces poussent le mieux ensemble et comment aider un sol à retrouver son équilibre.

Et ça fonctionne! Les racines des plantes retiennent la terre, servent de bouclier contre l’érosion et ramènent les nutriments dans le sol. Les arbustes attirent les insectes. Les graines nourrissent les oiseaux. Petit à petit, le sol se régénère et les animaux reviennent.

En plus, ce processus est totalement écologique, car la forêt se répare avec ses propres plantes, sans produits chimiques!

Et toi, y a-t-il des connaissances de ta culture ou de ta famille que tu aimerais partager avec les autres As?

Source : La Source

En 1975, neuf associations francophones provinciales prennent une décision historique. Pour assurer la survie et le développement de leurs communautés, elles se dotent d’une voix nationale : la Fédération des francophones hors Québec (FFHQ).

«Avant, les organisations francophones du pays se rencontraient, mais c’était plus de façon informelle», raconte Anne Gilbert, l’une des chercheuses qui a participé à la réalisation de l’exposition La Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada : 50 ans d’action et d’engagement pour la francophonie.

De la Colombie-Britannique à Terre-Neuve, ces organismes étaient loin les uns des autres. «Il n’y avait pas les moyens de communication actuels, alors on se rencontrait une ou deux fois par année dans un hôtel à mi-chemin, poursuit-elle. C’était extrêmement lourd et très difficile d’avoir une action bien concertée dans ces conditions-là.»

Le mandat de la Fédération était clair : représenter politiquement les francophonies minoritaires auprès du gouvernement fédéral sur la Colline, à Ottawa, pour s’assurer qu’elles disposent des ressources nécessaires à leur développement; pour «se faire entendre», résume Anne Gilbert.

L’exposition était à l’Université de Moncton jusqu’au 21 novembre. Elle a pris la route de Winnipeg où elle sera présentée à l’Université de Saint-Boniface en janvier. Avant d’occuper les couloirs de l’Université Saint-Anne, en Nouvelle-Écosse, en février et mars.

C’est cette histoire qu’Anne Gilbert, professeure émérite à l’Université d’Ottawa, et Mariève Forest, présidente et chercheuse principale chez Sociopol, ont décidé de raconter à travers une exposition composée de quatre vitrines et dix tiroirs, présentée par le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes (CRCCF).

Anne Gilbert est géographe émérite de l’Université d’Ottawa et ancienne directrice du CRCCF.

Parmi les moments charnières de la Fédération, Anne Gilbert identifie la période autour des années 1990. «Il y a eu un moment où ça a été un peu plus difficile de se faire entendre. Le gouvernement fédéral était peut-être moins dans cette mouvance-là. Là, on s’est repliés un peu vers l’intérieur pour se donner un nouvel élan.»

C’est à ce moment-là que la Fédération change de nom pour devenir la FCFA, en 1991. «Ce n’était plus le hors Québec, c’était le Canada.»

Les années 2000 ont également marqué un tournant selon elle. «On a créé un grand moment de rassemblement. On a essayé de parler aux autres. On a voulu rencontrer les autres communautés : les immigrantes, les anglophones, le Québec, les Autochtones.»

Il s’agit de la partie «Dialogue» présentée par l’exposition. «Les dix dernières années, c’est vraiment le dossier de l’inclusion qui a pris toute la place», retrace la chercheuse.

«Partout à l’échelle du pays, on s’est mis au travail pour trouver les moyens de bien accueillir les immigrants, de bien les intégrer, de bien faire en sorte qu’ils prennent leur place dans nos organisations.»

Cette réflexion a aussi ravivé des questions sur l’enseignement dans les écoles francophones : «Est-ce qu’on doit inclure des histoires qui viennent d’ailleurs, des histoires qui se sont passées ailleurs aussi?», interroge-t-elle.

Pour Anne Gilbert, l’immigration reste encore aujourd’hui un des chantiers principaux de la FCFA.

Ça soulève à la fois des questions par rapport à l’accueil, mais aussi aux francophones qui sont là depuis plusieurs générations et qui doivent réviser leur vision d’eux-mêmes, de là où ils sont, de faire de la place aux autres.

Le directeur des communications à la FCFA et collaborateur à la rédaction des textes de l’exposition, Serge Quinty, admet lui-même avoir «appris beaucoup» – malgré plus de 20 ans au sein de l’organisme.

La FCFA a travaillé à donner aux francophones leur propre levier économique, rappelle Serge Quinty.

«Il y avait de l’action politique naturellement, mais aussi de l’action économique aussi; donner aux francophones leur propre levier. Ça, c’est un morceau de l’histoire de la Fédération que je ne connaissais pas.»

Comme autre moment fort, il cite la caravane qui, en 1979, a parcouru le pays pour faire rayonner la francophonie : «C’était essentiellement une délégation de la Fédération qui avait pris la route dans six provinces pour rencontrer la population et les candidats, parce que le Canada était en élection à ce moment-là.»

L’exposition revient aussi sur la crise linguistique qui a secoué le Manitoba en 1983-1984. Un épisode «qui était suffisamment grave que les locaux de la Société de la francophonie manitobaine ont été incendiés», rappelle-t-il.

«À l’époque, la Fédération a appelé à la solidarité de l’ensemble des francophones du pays avec les francophones du Manitoba […] C’est drôle de voir, d’ailleurs, que 40 ans plus tard, maintenant, on parle d’un projet pour faire du Manitoba une province officiellement bilingue», constate Serge Quinty.

La Fédération a dû aussi se frotter rapidement aux discussions constitutionnelles, «qui se sont vite imposées à son agenda», souligne Anne Gilbert – d’autant que le Parti québécois venait tout juste d’être élu en 1976. Sans oublier le référendum de 1995 sur l’indépendance du Québec.

Il fallait aussi développer son propre projet constitutionnel, comme on voyait la francophonie canadienne dans l’espèce de lutte qui opposait le Québec au Canada.

À lire aussi : Référendum de 1995 : «une question de vie ou de mort» pour la francophonie canadienne

L’adoption du premier Plan d’action pour les langues officielles en 2003, tout comme la modernisation de la Loi sur les langues officielles en 2023, figurent également parmi les grands acquis aux cours de ces 50 ans.

Aux yeux d’Anne Gilbert, le mandat de la FCFA est resté le même. «Bien sûr, il y a des moments où on a été davantage tournés sur soi, sur nos communautés pour tâter le pouls, mais avec ça, l’idée n’était pas d’envoyer des agents de développement dans les petites communautés pour faire du travail communautaire. Le projet de la FCFA, c’est de faire connaitre les ambitions de la francophonie au gouvernement fédéral.»

Elle souligne aussi le travail mené par la FCFA sur des dossiers liés allant des médias francophones aux nouvelles technologies.

«La force de la FCFA, ça a toujours été sa capacité de s’adapter, de relever les défis émergents», résume Serge Quinty. Rendez-vous dans 50 ans.

Bien que non-historiennes, Anne Gilbert et Mariève Forest connaissent très bien la francophonie canadienne. «Je n’avais jamais fait ça. J’avais déjà dirigé des équipes qui faisaient des expositions, mais je n’en avais jamais fait moi-même», avoue Anne Gilbert.

Le CRCCF dispose de 310 boites de documents textuels de la FCFA. «C’est un travail qui a été assez lourd, j’ai regardé qu’une infime partie de ces archives-là. J’ai surtout consulté celles sur les dix premières années de l’organisme», explique-t-elle.

Le duo d’universitaires a écrit un rapport d’une cinquantaine de pages qui retrace les grands moments de l’histoire de la FCFA et comment, dossier par dossier, elle s’est engagée dans différents domaines, comme la santé ou l’immigration.

Elles l’ont ensuite envoyé à une quinzaine de personnes qui ont œuvré au sein de l’organisme. «Comme le comité politique qui a été très actif dans les années 1970-1980 et a réfléchi à une façon d’aborder la relation avec le Québec, quoi faire au moment du référendum.»

«On leur a demandé leur avis. Est-ce qu’on a bien compris? Est-ce qu’on a fait des oublis importants? Est-ce qu’on a trop insisté sur certains évènements et pas sur d’autres? […] Ces gens-là nous ont servi un petit peu de baromètre», indique Anne Gilbert.

À lire aussi : Les sociétés historiques francophones n’appartiennent pas au passé

L’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse, le Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell en Ontario et le Nouveau-Brunswick se partagent 3,6 millions $ pour améliorer le soutien des étudiants étrangers francophones et le recrutement.

Les projets seront tous financés par le Centre d’innovation en immigration francophone et le Programme d’appui à l’immigration francophone.

Paradoxe : Cette annonce survient alors que le récent budget fédéral annonçait une réduction du nombre de permis pour les étudiants étrangers. La portion accordée aux établissements postsecondaires francophone est encore inconnue.

La ministre s’est contentée de dire que c’était «nécessaire», mais n’a pas répondu lorsqu’elle a été interrogée sur les coupes de projets ponctuels dans les établissements postsecondaires francophones.

À lire aussi : Admissions des étudiants étrangers francophones : le maintien du flou

Les transporteurs sous juridiction fédérale sont visés par les nouveaux pouvoirs de pénalités pécuniaires du commissaire aux langues officielles, tels qu’Air Canada et les administrations aéroportuaires. Photo : X – Unsplash

Le commissaire aux langues officielles pourra imposer des amendes de 5 000 $ à 50 000 $ aux entreprises de transport fédéral, dont Air Canada, selon le type d’infraction à la Loi sur les langues officielles. Le projet de règlements déposé mercredi au Parlement encadre ce nouveau pouvoir introduit dans la loi modernisée en 2023.

Transporteurs visés : Air Canada, Marine Atlantique, VIA Rail et les administrations des aéroports sont visées par le règlement. Les trois types d’infractions concernent les services conventionnés, les communications et services au public ainsi que la santé ou la sécurité du public.

Longue attente : La Loi modifiée a été adoptée en juin 2023. Il aura donc fallu attendre 2 ans et 4 mois pour ce règlement – qui doit encore passer par le processus de consultation et d’approbation de la Chambre des Communes.

Deux autres règlements sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et l’obligation d’appuyer la francophonie sont encore attendus.

Kelly Burke a été commissaire aux services en français de l’Ontario de 2020 à 2023.

Lundi, selon nos informations, la Franco-Ontarienne Kelly Burke était pressentie pour devenir la prochaine commissaire aux langues officielles, alors que Raymond Théberge prendra sa retraite à la fin janvier. Sa nomination n’a pas encore été entérinée par le Bureau du Conseil privé.

Du provincial au fédéral : Kelly Burke a été commissaire aux services en français de l’Ontario de 2020 à 2023. Elle avait quitté son poste en mars 2023 sans fournir d’explications sur la raison de son départ.

À lire aussi : La Franco-Ontarienne Kelly Burke pressentie commissaire aux langues officielles

Ottawa et l’Alberta ont finalement conclu une entente ouvrant la voie à la construction d’un nouvel oléoduc vers la côte de la Colombie-Britannique. L’annonce a été faite jeudi.

À lire aussi : Énergie Est : le projet d’oléoduc controversé pourrait-il ressortir de terre?

Précaution : Le pipeline, qui devrait être financé et construit par le secteur privé et en copropriété avec plusieurs Premières Nations, reste toutefois incertain. Il n’y a pas de partenaires confirmés et en raison de l’opposition claire du gouvernement de la Colombie-Britannique et de plusieurs Premières Nations.

L’accord inclut aussi la possibilité d’agrandir le réseau d’oléoducs Trans Mountain, entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, et s’inscrit dans une stratégie visant à conjuguer croissance énergétique et carboneutralité d’ici 2050, notamment grâce à un vaste projet de captage et stockage du carbone pour réduire l’intensité des émissions du pétrole albertain.

À lire aussi : Capter et stocker le carbone : une solution ou une illusion?

Jeudi, après l’annonce de l’entente entre Ottawa et l’Alberta, le ministre Steven Guilbeault a démissionné du cabinet libéral. Il reste en poste comme député pour le parti.

Conflit d’idéologies : Steven Guilbeault a été ministre de l’Environnement et du Changement climatique de 2021 à 2025. Il avait piloté les initiatives environnementales mises en place sous Justin Trudeau.

Le débat politique s’est enflammé après que le premier ministre Mark Carney a affirmé lors de son passage en Afrique du Sud dimanche dernier que le Canada n’avait pas une «politique étrangère féministe».

Ambivalence : S’il a réitéré l’engagement de son gouvernement envers l’égalité des sexes, les droits LGBTQ+ et la lutte contre la violence faite aux femmes, cette sortie a été perçue comme une rupture avec l’approche du gouvernement Trudeau et a suscité de vives critiques de la part du Nouveau Parti démocratique (NPD) et du Bloc québécois.

Les députés libéraux ont défendu que les actions de leur gouvernement demeurent féministes malgré sa déclaration.

Le gouvernement fédéral a annoncé une série de mesures, mercredi, pour soutenir les industries canadiennes de l’acier et du bois d’œuvre, pour faire face aux tarifs américains et aux importations.

Les principales actions : Ottawa veut réduire de 50 % les tarifs de transport interprovincial de l’acier et du bois d’œuvre canadiens à compter du printemps 2026, avec une priorité donnée aux matériaux canadiens dans les marchés publics d’infrastructure.

Le Canada prévoit aussi un soutien financier pour les entreprises, des programmes de requalification pour les travailleurs des incitations à moderniser et diversifier la production nationale.

En conférence de presse mardi, un représentant d’Oxfam brandit la photo d’une de ses collègues palestiniennes qui poursuit ses études «malgré la faim, le froid, le danger des bombes ou des balles», a-t-il déclaré. Il a ajouté : «Malgré le cessez-le-feu, le génocide est toujours en cours.»

La Coalition pour la responsabilité canadienne à Gaza, composée de plusieurs collectifs juridiques, a tenu une conférence mercredi à Ottawa pour dénoncer ce qu’elle considère comme la complicité continue du Canada dans les violences et violations des droits des Palestiniens et des Palestiniennes, notamment par le biais de flux d’armes, d’investissements ou de soutien diplomatique à des entités liées à ces violences.

La Coalition demande que le Canada revoie radicalement sa politique étrangère vis-à-vis d’Israël et cesse tout soutien – direct ou indirect – aux actions que les collectifs qualifient de violations du droit international.

Elle réclame aussi un embargo sur les armes à destination d’Israël, ainsi que l’arrêt des transferts militaires ou de matériel pouvant être utilisé en Palestine.

IRCC inactif : Mardi, plusieurs représentants d’organismes et deux députées fédérales, Heather McPherson (NPD) et Salma Zahid (Parti libéral), ont demandé au gouvernement d’accélérer le traitement des demandes de visas d’étudiants déposées par des Palestiniens et Palestiniennes.

Ils ont surtout souligné l’urgence humanitaire : plusieurs étudiants acceptés dans des universités canadiennes restent actuellement bloqués en Palestine ou dans des pays voisins. Certains ont même perdu la vie avant de pouvoir venir.

Selon eux, ces visas devraient être traités aussi rapidement que ceux accordés à des populations fuyant d’autres conflits, comme en Ukraine. Ce qui n’est actuellement pas le cas, dénoncent-ils.

Irwin Cotler, ancien ministre de la Justice et fondateur du Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne, a annoncé mardi la création d’une coalition parlementaire multipartite sur le Soudan.

Le Centre a tiré la sonnette d’alarme sur l’aggravation de la crise au Soudan, dénonçant des massacres, des violences sexuelles et l’entrave à l’aide humanitaire, notamment à El-Fasher, où les civils sont massivement pris pour cible.

Il appelle la communauté internationale, dont le Canada, à condamner fermement ces atrocités, à exiger un cessez-le-feu immédiat et à garantir un accès humanitaire sans restriction.

Irwin Cotler a demandé un engagement renforcé en faveur de la protection des civils et du soutien aux réfugiés.

Le groupe a également insisté sur la nécessité de mettre fin à l’impunité en poursuivant les responsables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

Contexte au Soudan : Le Soudan – et notamment la région du Darfour – est le théâtre depuis 2023 d’une guerre civile qui oppose une milice paramilitaire et les Forces armées soudanaises.

Le pays est fermé et le nombre de morts est très difficile à déterminer, mais l’Organisation des Nations unies avançait le 17 novembre entre 200 000 et 450 000 morts et près de 12 millions de déplacés depuis 2023, selon l’ONU le 17 novembre.

Heather McPhreson propose entre autres d’étendre le programme de financement d’emploi étudiant du gouvernement fédéral sur toute l’année.

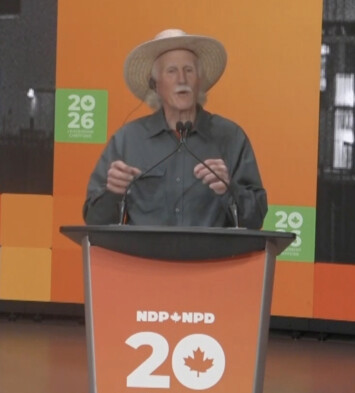

Heather McPherson et Avi Lewis se sont démarqués mercredi par leur meilleure maitrise du français. La première a parlé 7 minutes et 20 secondes dans la langue de Molière, tandis qu’Avi Lewis comptabilise un peu plus de 6 minutes. Tous les prétendants lisaient des textes pour lesquels ils s’étaient pratiqués.

Le débat avait pour objectif d’offrir un total de 60 % de français et 40 % d’anglais. D’après le chronométrage de Francopresse, la cible n’a pas été atteinte.

Si Rob Ashton s’est excusé plusieurs fois et a fait valoir qu’il travaillait son français, lui et Tanille Johnston ont affirmé qu’il fallait voir «au-delà» de la barrière de la langue.

«Je suis chanceux, car la langue des travailleurs va au-delà de toute langue. On a travaillé pour le Québec. […] Je vais essayer de toujours mentionner une phrase ou deux en français dans les débats publics», a-t-il offert en anglais, lors d’un débat ouvert.

Avi Lewis est revenu très souvent sur le sujet du cout de la vie. Il dit vouloir imposer «une taxe de 1 % sur le 1 %» des Canadiens les plus riches.

Tanille Johnston a abondé dans son sens, avec une touche personnelle, aussi en anglais : «On peut aller au-delà de la barrière de la langue, si on se lie aux champions locaux. […] Toute ma vie d’adulte, j’ai essayé de réapprendre ma langue autochtone. On est 6 à 10 personnes qui parlent couramment cette langue dans ma communauté, alors je ressens vraiment cet engagement […], comme les Québécois et les francophones avec leur langue. Je sais ce que ça représente d’être menacé.»

La jeune femme Liǧʷiłdax̌ʷ, de la Première Nation WeWaiKai, en Colombie-Britannique, a aussi assuré qu’elle respectait la langue française et qu’elle allait l’apprendre.

Tard dans le débat, Avi Lewis a lancé une flèche pour ses collègues moins à l’aise en français : «On a besoin de parler aux Québécois dans leur langue. Soyons honnêtes : nous ne sommes pas à la hauteur actuellement […]. Cela nous prendra un peu de temps.»

Tanille Johnston dit comprendre les défis des francophones pour conserver leur langue, puisqu’elle fait partie d’un trop petit groupe de personnes – une dizaine – qui parle la Likʷala, la langue de la Première Nation We Wai Kai.

À ce propos sur la réconciliation, Tanille Johnston a suggéré qu’il fallait arrêter la «paternalisation» envers les Premières Nations en commençant par leur donner accès à de l’eau potable.

Tony McQuail et Heather McPherson ont également condamné le projet de loi C-5, voté en juin, et qui a pour but d’accélérer la construction de grands projets en donnant la permission au gouvernement de passer par-dessus des règles environnementales et de consultation des Autochtones.

Ils ont aussi appuyé la mise en œuvre des appels à l’action de la Commission vérité et réconciliation.

À lire aussi : Commission de vérité et réconciliation : dix ans après, où en est le Canada?

Interrogés sur le cout de la vie, Avi Lewis et Heather McPherson ont proposé de déclarer l’état d’urgence nationale. Le premier pour le cout de la vie. La seconde pour le logement, afin de «mobiliser les fonds» pour construire.

La députée fédérale d’Edmonton–Strathcona a proposé notamment de créer plus de coopératives de logement.

Avi Lewis a suggéré quant à lui rendre les «denrées essentielles abordables et limiter le prix des grands magasins».

Rob Ashton s’est excusé plus d’une fois de sa faible connaissance du français, mais a promis qu’il allait l’apprendre.

Tandis que Tanille Johnston a affirmé qu’il fallait surmonter les «obstacles interprovinciaux», Rob Ashton a soutenu qu’il fallait demander à la Banque du Canada de prendre en compte l’effet sur les emplois quand elle prend des décisions sur le taux directeur. «On s’en fout de l’inflation faible s’il n’y a aucun emploi!», a-t-il tonné.

Avi Lewis est celui qui a le plus attaqué Mark Carney, en commençant par le fait que son plan est de «donner de l’argent aux corporations et aux entreprises».

L’annonce de l’accord signé entre Ottawa et l’Alberta pour un oléoduc de qui traverserait la Colombie-Britannique, malgré le refus de cette province, a donné l’occasion à Tony McQuail tendre la main aux «libéraux déçus, comme M. Guilbeault».

Ce dernier faisait référence au départ du désormais ex-ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes, responsable également des Langues officielles. Avant ce rôle, il avait été ministre de l’Environnement du Changement climatique sous Justin Trudeau. L’entente pouvant mener à la construction d’un oléoduc et les détails qui l’accompagnent ont été l’ultime couleuvre pour l’ex-ministre.

Sans s’opposer frontalement, les candidats et candidates à la chefferie du NPD ont chacun insisté sur des points différents. Comme Tony McQuail, le doyen des cinq, qui a proposé à plusieurs reprises de réformer le système électoral. Il privilégie d’abandonner l’uninominal à un tour pour la représentation proportionnelle. Tanille Johnston a proposé la même chose.

Tony McQuail est revenu à plusieurs reprises sur le besoin de changer le mode de scrutin au Canada. Selon lui, rien d’autre ne pourra changer sans cette transformation de base.

Interrogé sur le futur du NPD au Québec et ce que le parti pourrait apporter, Heather McPherson a fait valoir en français que «notre route vers la victoire passe par le Québec, par chaque communauté francophone, incluant la mienne».

Elle a mis son expérience de députée fédérale de l’avant et a remercié Alexandre Boulerice, le seul député du parti de la province francophone. Heather McPherson a aussi misé sur les soins de santé publics, tout comme son collègue Avis Lewis, qui souhaite que ces derniers soient gratuits, de même que les transports publics.

Son collègue Rob Ashton a affirmé de son côté que le parti devait être la voix «des travailleurs et des régions» et qu’il est nécessaire de «ramener [le NPD] à ses sources, les travailleurs».

Tony McQuail a mis de l’avant une «coalition verte» dans un français laborieux. Avi Lewis a expliqué dans la même langue que les Québécois «veulent un champion de l’action climatique. Le Québec est le cimetière des pipelines sales».

Avi Lewis croit que le chemin de retour du parti vers la victoire passait par le bannissement du pétrole, du gaz et des énergies fossiles. «Mais avant, il faut créer des emplois dans les énergies propres», a-t-il ajouté.

TV5 Québec Canada a déjà été contraint de réduire récemment ses effectifs de 20 %, en supprimant 15 postes. «Ce qui est important pour une petite entreprise comme la nôtre», rappelle le président-directeur général, Yann Paquet.

«On va continuer aussi la conversation avec nos partenaires au niveau du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec. Je pense que tout le monde est très conscient de la fragilité de la situation», dit Yann Paquet.

«On a travaillé très fort dans les derniers mois à réduire nos couts d’opération […] On avait besoin de cette aide supplémentaire-là pour pouvoir maintenir nos investissements en contenus originaux. Ça va être difficile de le faire», poursuit-il.

Cette augmentation de 0,02 $ devait permettre à l’organisme d’assurer son équilibre financier et de poursuivre la mission de diffusion de ses deux chaines : TV5, consacrée à la francophonie internationale, et Unis TV, qui a pour mandat de refléter la diversité des francophonies canadiennes.

Actuellement, les abonnés du marché francophone paient 0,28 $ par mois, ceux de langue anglaise 0,24 $.

À lire aussi : Financement de TV5 : l’industrie de la télé francophone s’inquiète

En 2023, les revenus de TV5 Québec Canada s’élevaient à un peu plus de 34 millions de dollars, soit une baisse d’environ 6 % depuis 2019.

C’est en baisse d’année en année. On travaille actuellement à essayer de ramener davantage de revenus publicitaires dans notre organisation. On poursuit le travail avec nos partenaires, mais c’est certain qu’on a besoin qu’il y ait des choses qui bougent rapidement.

Le PDG souligne que cette décision fragilise tout l’écosystème de créateurs et de producteurs francophones d’un océan à l’autre. «Cela risque d’empêcher des gens de pouvoir travailler, créer des émissions de télévision dans leur langue un peu partout.»

Carol Ann Pilon de l’APFC rappelle le rôle essentiel des télédiffuseurs dans l’écosystème audiovisuel francophone.

Moins les diffuseurs ont de revenus, «moins ils sont en mesure de déclencher des projets et de commander de nouvelles émissions», commente la directrice générale de l’Association des producteurs francophones du Canada (APFC), Carol Ann Pilon.

«Ils sont une maille de la chaine très importante […] Ils représentent entre 30 et 35 % du financement d’un projet», ajoute-t-elle. Les montants qu’ils sont capables d’injecter peuvent avoir un impact sur la qualité et l’offre disponible.

À lire aussi : Pour diffuser la culture en français, les lois ne suffiront pas

Bien que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) reconnaisse «l’importance exceptionnelle» de TV5 et Unis TV pour le système de radiodiffusion canadien, il a choisi de reporter l’examen des tarifs «afin de pouvoir les évaluer à la lumière de cadres règlementaires actualisés», écrit sa porte-parole par courriel.

Dans un contexte de mise en œuvre de la Loi sur la radiodiffusion modernisée, le CRTC mène actuellement plusieurs consultations afin de réviser et d’actualiser ses cadres règlementaires. Celles-ci «pourraient influencer les demandes d’augmentation des tarifs de gros, dont celle de TV5/UNIS», explique-t-il.

Le 18 novembre, le CRTC a rendu une première décision issue d’une consultation sur le soutien de la programmation canadienne. Une seconde, portant notamment sur les dépenses en émissions canadiennes, «sera publiée sous peu», promet le CRTC.

Le bateau chavire, mais il ne coule pas. Bien que la situation soit urgente, TV5 Québec Canada reste à flot, assure Yann Paquet.

L’impact à court terme, ce ne sera pas la fermeture de TV5 Québec Canada; ça va être qu’on ne sera pas en mesure de continuer à remplir notre mission, particulièrement auprès des producteurs de contenus originaux.

L’organisme risque aussi de ne pas pouvoir respecter les obligations règlementaires qui lui sont imposées par le CRTC, comme investir 55 % de ses revenus de l’année précédente en contenu canadien.

«C’est notre mission, on la prend à cœur, mais ça va devenir difficile de respecter cette condition-là puis de continuer à jouer notre rôle dans l’écosystème», déplore Yann Paquet.

«C’est sûr qu’on va poursuivre la conversation avec le CRTC. C’est un partenaire essentiel. On comprend qu’il y a d’autres décisions qui doivent venir. On espère qu’elles vont nous permettre de trouver des solutions pérennes», indique Yann Paquet.

Deux voix sortent néanmoins du lot au sein des membres du CRTC : celles du vice-président des Télécommunications, Adam Scott, et du conseiller Bram Abramson.

«Tout le système de radiodiffusion est en transition et fait face à des perturbations et incertitudes importantes. C’est aussi vrai pour nos demandeurs. Cela nous incite davantage à prendre des décisions maintenant, plutôt que de les reporter», peut-on lire dans la décision rendue le 21 novembre.

Ces opinions divergentes restent révélatrices aux yeux de Yann Paquet : «Elles soulignent quand même que pour eux, il y a une décision qui aurait dû être rendue maintenant et que si quelque chose de différent s’avérait nécessaire plus tard en fonction des autres décisions qui seront prises, il y aura toujours moyen d’adapter en conséquence.»

«On n’a pas été rassuré par le CRTC, mais on pense quand même que la table est mise pour qu’on puisse avancer en collaboration avec eux», résume-t-il.

À lire aussi : Cinéma francophone : une formation pour assurer la relève