La première affaire vise la professeure Michelle Stewart*, de l’Université de Regina. Au mois de juin dernier, la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan a jugé qu’elle avait écrit des propos diffamatoires en qualifiant de «racist garbage» (pourriture raciste) le livre autopublié – et non la personne – de l’autrice albertaine Candis McLean.

Le juge a conclu qu’une campagne menée par la Saskatchewan Coalition Against Racism, et encouragée par Michelle Stewart, pour faire annuler les évènements de promotion du livre avait mené à une rupture de contrat pour l’autrice.

Le problème tient à la nature du raisonnement du juge.

Celui-ci écrit que des commentaires comme ceux de l’universitaire font partie de la «cancel culture» (culture de l’annulation) qui s’en prend à la personne plutôt qu’aux positions ou à l’œuvre.

Le juge déplore le désir de supprimer ou d’interdire tout livre, ce qui, selon lui, met la démocratie en péril. Il affirme avoir lu le livre et ne l’avoir pas trouvé raciste.

Un tel raisonnement ne tient que si l’on rejette ce que Michelle Stewart a écrit ou dit ailleurs à propos des idées, de l’argumentaire et de l’absence de rigueur du livre de Candis McLean.

Le livre cherche à innocenter deux policiers liés à la mort de l’adolescent autochtone Neil Stonechild à la suite d’une pratique policière nommée «starlight tour» qui visait les personnes autochtones à Saskatoon. Les policiers ont été congédiés suite à une enquête.

Le danger de ce jugement, c’est qu’il crée un précédent juridique qui pourrait affecter toute personne qui dénonce publiquement une action ou un discours comme étant raciste.

À lire : Autochtones disparues et assassinées : les actions se font toujours attendre

Le droit de parole des députés limité

La seconde affaire concerne la députée néodémocrate fédérale de Winnipeg Centre, Leah Gazan, qui est d’origine lakota, chinoise et juive. À la fin du mois de juin, dans un échange à la Chambre des communes, elle a affirmé que les propos d’un autre député étaient colonialistes.

Le président de la Chambre des communes a l’autorité de déterminer quels mots peuvent entrainer l’expulsion ou une réprimande pour les députés.

La leadeure adjointe du gouvernement à la Chambre, Arielle Kayabaga, a invoqué un rappel au Règlement, affirmant que le langage utilisé était non parlementaire et que cette affirmation était une insulte.

Le vice-président adjoint de la Chambre, qui agissait comme président lors de la séance, a signalé son accord en demandant à la députée Gazan de retirer ses propos. Celle-ci a refusé de le faire, ce qui a mené à une délibération hors de la Chambre.

Le rappel à l’ordre lancé par la députée libérale Kayabaga cherchait d’abord et avant tout à défendre la politique attaquée par Leah Gazan. L’accord du président de la session signale que le mot «colonialiste» pourrait entrainer une expulsion lorsqu’il est prononcé (la décision n’a pas encore été prise).

Une telle limitation viendrait soutenir les actions du Parti libéral, puisque le projet de loi C-5 donne la possibilité au gouvernement de déroger à son devoir de consulter les peuples autochtones. S’il s’en prévaut, il pourrait ainsi mener une politique colonialiste sans s’exposer aux critiques ou à la nécessité d’y amener des amendements.

À lire : L’expulsion de Poilievre, symptôme d’un «Parlement qui ne fonctionne pas»

Nommer n’est pas insulter

Dans les deux affaires décrites ci-dessus, le fait d’être traité de raciste ou de colonialiste est présenté comme une insulte.

Toutefois, puisqu’il s’agit ici de décisions d’une cour et du Parlement, il faut aller au-delà des intentions et des réactions pour comprendre les arguments et les conséquences. Parler d’insulte dans ces cas relève d’une confusion des registres.

Tant Michelle Stewart que Leah Gazan cherchent à faire voir le racisme et le colonialisme dans notre société, que ce soit dans les débats publics ou au sein des institutions politiques.

L’utilisation des mots «raciste» et «colonialiste» ne vise pas à insulter, mais plutôt à mettre le système face à ses paroles et ses actes, qui lui permettent de rester inchangé. Nommer le racisme et le colonialisme est une condition de la lutte contre ces structures.

Le discours politique est une question politique

Ainsi, devant de tels débats, il faut voir ce que seraient les conséquences de mesures visant à interdire la dénonciation du racisme et du colonialisme. Surtout, quelles populations seraient touchées.

Notons que la professeure Stewart se voue à la défense des personnes autochtones qui – rappelons-le – sont beaucoup plus susceptibles d’être interpelées ou arrêtées par la police et condamnées. Elle le fait tant par ses travaux universitaires que par son travail pour la rédaction de rapports Gladue.

Notons également que la députée Leah Gazan a déposé en 2024 un projet de loi pour criminaliser les discours négationnistes sur les pensionnats autochtones – projet qui n’a pas abouti en raison du déclenchement des élections.

Toutes deux combattent l’injustice dans le traitement des personnes et des peuples autochtones. Cette possibilité serait limitée si nommer le racisme et le colonialisme était interdit.

Ni la cour ni le Parlement ne sont neutres. Bien entendu, le racisme est présent dans les actes et paroles des gens qui y œuvrent. Mais le racisme y est aussi systémique, c’est-à-dire inclus et reproduit par la structure même des institutions.

Le colonialisme est par ailleurs à l’origine de la création du Canada et l’existence même du pays dépend des divers subterfuges juridiques utilisés pour réclamer la souveraineté sur des territoires que les peuples autochtones n’ont jamais cédés. De telles décisions le rappellent un peu trop clairement.

À lire : Quatre projets de loi en lien avec la francophonie victimes de la prorogation

*Note : Michelle Stewart, Ph. D., est une collègue de l’auteur de la présente chronique à l’Université de Regina. Malgré leur appartenance à la même faculté, il n’y a aucune relation d’autorité entre eux.

Jérôme Melançon est professeur titulaire en philosophie à l’Université de Regina. Ses recherches portent généralement sur les questions liées à la coexistence, et notamment sur les pensionnats pour enfants autochtones, le colonialisme au Canada et la réconciliation, ainsi que sur l’action et la participation politiques. Il est l’auteur et le directeur de nombreux travaux sur le philosophe Maurice Merleau-Ponty, dont La politique dans l’adversité. Merleau-Ponty aux marges de la philosophie (MétisPresses, 2018).

«Je regarde mon téléphone tous les matins en me réveillant et tous les soirs en me couchant pour checker l’avancée des feux. Ce n’est pas toujours facile de s’endormir», confie Mafily Mae Diabagate, résidente de Fort McMurray, en Alberta.

Mafily Mae Diabagate avait bénéficié d’un accompagnement psychologique après l’incendie qui avait ravagé Fort McMurray en 2016.

En mai 2024, un feu de forêt se déchainait à une quinzaine de kilomètres de cette ville du nord-ouest de la province, située en pleine forêt boréale. Les habitants se préparaient à une éventuelle évacuation.

Huit ans plutôt, les flammes avaient déjà ravagé Fort McMurray, forçant les 90 000 habitants à quitter précipitamment la région.

À l’époque, Mafily Mae Diabagate avait fait partie des premières équipes de bénévoles venues nettoyer l’agglomération. Elle se souvient encore du choc à son arrivée dans une «ville fantôme» aux façades fondues et brulées.

Depuis, la jeune femme a dû apprendre à vivre «sur le qui-vive», avec cette peur constante, «ce quelque chose de pesant derrière la tête», qui s’est instillé dans son quotidien.

«Mais en même temps, la communauté est aussi plus unie et solidaire. On se comprend, on a les mêmes traumatismes», nuance-t-elle.

À lire aussi : Les effets de la fumée des feux de forêt sur la santé à ne pas négliger

Dans les Territoires du Nord-Ouest, Angélique Ruzindana Umunyana était parmi les 20 000 habitants qui ont fui Yellowknife en aout 2023. La capitale des Territoires du Nord-Ouest était alors menacée par un important brasier non maitrisé.

Angélique Ruzindana Umunyana se souvient de la peur qui l’habitait lorsque sa ville de Yellowknife était menacée par les flammes en aout 2023.

«La fumée était tellement forte, l’air tellement irrespirable, on n’avait pas d’autre choix, il fallait se mettre à l’abri, loin, juste pour respirer», se remémore-t-elle.

Pendant trois semaines, elle a vécu avec sa famille dans un hôtel de Rivière-la-Paix, une petite ville d’Alberta, à plus de 1000 kilomètres de son domicile.

Angélique Ruzindana Umunyana se souvient de l’inquiétude qui l’habitait, de cette peur de l’inconnu qui ne la lâchait pas : «Est-ce qu’on aura encore une maison, une ville à notre retour? Quand est-ce qu’on pourra même rentrer chez nous?»

De nombreux éléments préoccupent toujours la mère de famille, au premier rang desquels figurent le manque d’argent du gouvernement territorial pour faire face à de tels évènements et l’accompagnement des sans-abris en cas de nouveau départ.

Les mégafeux représentent un évènement traumatique indéniable, en particulier pour celles et ceux qui ont dû fuir face à l’avancée des flammes, qui ont craint pour leur vie et celles de leurs proches.

Dans le cadre d’une étude menée à Fort McMurray en 2016, Geneviève Belleville, professeure de psychologie à l’Université Laval à Québec, a constaté qu’environ 15 % de la population souffrait d’un trouble de stress posttraumatique à la suite de l’incendie dévastateur.

Un grand nombre de symptômes caractérisent ce trouble : la personne revit l’évènement en permanence, fait des cauchemars et des insomnies, elle se sent déconnectée de son entourage, son humeur est altérée, etc.

«Cela peut apparaitre à retardement, des semaines ou des mois après, relève Geneviève Belleville. Les personnes qui souffrent déjà de problèmes de santé mentale ou qui ont moins de soutien social sont plus à risque.»

À l’approche d’une nouvelle saison des feux, la psychologue explique qu’il est normal d’éprouver une «inquiétude excessive et d’envisager le pire». «Le plus important, c’est la manière dont on gère ce stress. Il faut le verbaliser le plus possible.»

À l’autre bout du pays, la Nouvelle-Écosse a connu un imposant feu de forêt en juin 2023. Le brasier avait détruit 150 maisons près de Halifax et contraint 16 000 personnes à fuir leur domicile.

Selon Geneviève Belleville, professeure de psychologie à l’Université Laval, les ressources disponibles sont insuffisantes pour prendre en charge les personnes qui souffrent de stress posttraumatique à la suite d’un incendie.

«Avec le changement climatique, ça ne va pas s’arranger. Notre environnement est beaucoup plus vulnérable. Il faut qu’on investisse davantage pour s’assurer qu’on soit prêt», insiste le président de la Société canadienne de météorologie et d’océanographie, Serge Desjardins, qui réside en banlieue de la capitale de la province.

À Yellowknife, Angélique Ruzindana Umunyana est consciente que les situations catastrophiques risquent de devenir la norme : «Les changements s’emballent, mais que faire? Je n’ai qu’un gros point d’interrogation en guise de réponse. En attendant, j’essaie de faire mon bout de chemin dans ma communauté.»

En dépit de la multiplication des catastrophes naturelles, Mafily Mae Diabagate compte elle aussi rester à Fort McMurray. Elle envisage même de s’acheter une maison. «Après tout ce qu’on a traversé, que peut-il arriver de pire?», lâche-t-elle.

Elle se tient cependant prête à toute éventualité. Elle dispose d’un sac d’évacuation chez elle, d’un autre sur son lieu de travail, sans oublier des bouteilles d’eau dans sa voiture.

Mafily Mae Diabagate salue à cet égard la qualité du travail de prévention et de sensibilisation des autorités : «On est traumatisés, mais ça ne nous empêche pas de fonctionner, on le supporte, car on fait confiance aux secours pour gérer la situation.»

À lire aussi : Moins de neige en hiver, plus de feux au printemps

Lancé en 2021 par Justin Trudeau, le Système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants (SPAGJE) avait deux objectifs : créer de nouvelles places et offrir un tarif de 10 $ par jour par enfant.

À sept mois de la première échéance, fixée à mars 2026, ces deux cibles ne sont pas encore atteintes, malgré des progrès, souligne une étude du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA).

Au premier trimestre de 2025, plus de 153 000 places ont été créées, alors qu’il devait y en avoir 210 000 à la fin de 2024-2025, recense l’étude.

Ce constat s’appuie sur la nouvelle base de données qu’elle a créée, qui suit individuellement les 1,32 million de places en services de garde agréés dans les provinces.

À lire aussi : Pénurie de garderies francophones : 4 enfants sur 5 sans place en français

Sur la situation globale de l’offre en garderie au Canada, David Macdonald affirme en entrevue que «la plupart des provinces ont du mal à atteindre les objectifs indiqués dans les ententes» concernant les cibles.

David Macdonald est l’auteur d’une étude qui fait le bilan global de l’accord entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires sur les garderies au Canada, à quelques mois de l’échéance de mars 2026.

«Pour atteindre les objectifs prévus en 2025-2026, les provinces devront combler les manques à gagner à date et ensuite, poursuivre le développement», indique-t-il.

Les provinces les plus avancées sont la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick, qui excèdent même les cibles qu’elles s’étaient fixées. L’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard les talonnent.

En revanche, les autres provinces et territoires sont majoritairement en deçà de leurs cibles au premier trimestre de 2025, selon l’étude. Par exemple, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan n’ont pas «d’augmentation de places dans les déserts de garderie», fait valoir David MacDonald.

La Saskatchewan «demeure la province où le pourcentage d’enfants vivant dans un désert de services de garde est le plus élevé à 51 %, mais la situation s’est améliorée par rapport au point de départ de 70 % en 2022», indique l’étude.

Pour l’auteur, à ce point-ci, «c’est clair que ces provinces ne vont pas atteindre leur cible» d’ici 2026.

Au niveau des places réservées aux francophones hors Québec, la plupart des provinces évoquent, entre 2021 et 2023, des investissements, des outils pour développer le français, des mesures pour retenir la main-d’œuvre, la consultation des communautés francophones en milieu minoritaire ou encore des aménagements d’espaces de garde.

Mais dans les ententes 2021-2026 signées avec le gouvernement fédéral, six provinces et deux territoires ne garantissent pas noir sur blanc des places pour les enfants francophones en situation linguistique minoritaire, en particulier dans les déserts de services de garde règlementés.

Il s’agit de l’Alberta, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de la Saskatchewan – qui ne mentionnent même pas les francophones comme tels – , des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.

En entrevue, le directeur général de la Commission nationale des parents francophones (CNPF), Jean-Luc Racine, rapporte toutefois que le Yukon prévoit d’ouvrir 48 places pour les francophones en janvier 2026.

Il indique aussi qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, deux nouvelles garderies francophones ouvriront en 2027. Les détails seront dévoilés prochainement.

À lire aussi : L’«hécatombe» dans les services de garde francophones

À l’inverse, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick et l’Ontario sont plus précis.

Par exemple, le Programme des affaires francophones de la Colombie-Britannique soutient l’accès aux services en français pour environ 70 000 francophones et 300 000 francophiles, précise l’entente, sans garantir de places annuelles.

Depuis le 1er septembre 2024, la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique gère, à travers Le Phare C.-B., un centre dédié uniquement aux services de garde francophones. Celui-ci répertorie les garderies francophones à travers la province et offre ressources et aide en matière de garde d’enfants.

Terre-Neuve-et-Labrador a garanti de son côté 30 places supplémentaires en 2023, 65 en 2024 et 165 en 2025. Les communautés rurales sont aussi visées, avec des places distinctes.

Au Nouveau-Brunswick, l’Acadie Nouvelle rapportait en février 2025 que 462 places devaient être créées au cours de l’année, dont la moitié à Moncton. Les villes de Campbellton et Bathurst ne sont pas visées par la création de places.

Étant la province comptant le plus de francophones, l’Ontario vise dans son entente 2021-2026 à «maintenir ou augmenter le niveau actuel de 19 900 places en garderie agréées comportant des programmes en français et de 5600 places agréées comportant des programmes bilingues pour les enfants de 0 à 5 ans d’ici l’exercice financier 2025 à 2026».

Le 6 mars 2025, le gouvernement fédéral a précisé que 11 provinces et territoires sur 13 ont prolongé ou sont en train de prolonger les accords concernant le programme national de garde d’enfants à 10 $ jusqu’au 31 mars 2031.

Toutes les provinces et territoires ont reçu un nouveau financement pour créer davantage de places d’ici 2031.

Un défi chiffré par l’étude relève que seulement 30 % des places ont été créées dans le secteur public ou à but non lucratif. Les autres ont été ouvertes dans de nouveaux services de garde en milieu familial.

Nous n’assistons pas au développement public des services de garde au Canada, mais plutôt au développement massif du secteur privé et à but lucratif.

En entrevue avec Francopresse, David Macdonald confirme toutefois «une énorme diminution» dans les frais que les parents paient : «On a plusieurs provinces, comme l’Alberta ou l’Ontario, où les frais ne sont pas à 10 $ par jour, mais ils sont beaucoup plus bas qu’ils ne l’étaient en 2019.»

Le chercheur David Macdonald rappelle que l’objectif du gouvernement fédéral : «d’un tarif moyen de 10 $ par jour» est bien différent «d’un tarif maximum de 10 $ par jour».

La «moyenne» ne donne pas le même niveau de transparence qu’un tarif fixé à 10 $. Ainsi, certains parents pourraient payer des frais de garde plus élevés que 10 $.

La Cour suprême entendra l’appel de l’aéroport de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick dans l’affaire d’une plainte de Michel Thibodeau pour manque de services en français.

Deux plaintes liées aux services en français n’ont pas abouti à la même conclusion devant la Cour suprême. Celle-ci a annoncé jeudi qu’elle entendra l’appel concernant l’aéroport de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, mais pas celui de l’aéroport d’Edmonton, en Alberta.

Un long processus : Le plaignant, Michel Thibodeau – bien connu pour ses recours en matière de droits linguistiques – avait obtenu gain de cause en 2024 devant la Cour d’appel fédérale. Celle-ci avait conclu que les deux aéroports avaient enfreint la Loi sur les langues officielles en utilisant uniquement l’anglais dans leurs communications.

Selon une source qui connait bien ce type de cause et contactée par Francopresse, la décision de la Cour suprême sur le dossier de Saint-Jean pourrait se faire attendre de huit mois à un an

À lire aussi : Langues officielles : l’aéroport de Toronto manque encore à ses obligations

Dans son rapport rendu public jeudi, le directeur parlementaire du budget (DPB) estime que les dépenses de personnel du gouvernement fédéral atteindront 76,2 milliards de dollars en 2029-2030 si de nouvelles restrictions budgétaires ne sont pas instaurées.

Quelques chiffres : Il s’agit d’une augmentation de 2 % par rapport aux prévisions faites en mars 2025. Cette augmentation découle surtout d’une augmentation qui devrait atteindre 442 000 employés à temps plein, et d’une rémunération annuelle moyenne dépassant 172 000 $.

Ces projections excluent toutefois les nouvelles dépenses annoncées après mai 2025, dont celles liées aux Forces armées canadiennes et à l’examen des dépenses en cours, précise le rapport.

À savoir : Les dépenses en personnel du gouvernement ont été estimées à 71,1 milliards de dollars en 2024-2025, et constituent la principale part des couts de fonctionnement.

En visite en Europe, Mark Carney a prononcé un discours solennel sur la place Sophia, en plein centre de Kiev, pour souligner le jour de l’indépendance de l’Ukraine. Aux côtés du président Volodymyr Zelensky, il a réaffirmé le «soutien indéfectible du Canada à la liberté, à la démocratie et à la souveraineté du pays».

Il y a annoncé une aide militaire de 2 milliards de dollars, qui comprend des drones, blindés et des munitions. Il n’a pas exclu un déploiement de soldats canadiens en Ukraine.

Tournée militaire : Le premier ministre canadien s’est aussi rendu en Pologne, où il a souligné la coopération stratégique avec Varsovie, rappelant que les deux pays atteindraient 5 % du PIB en dépenses militaires d’ici 2035.

Enfin, à Berlin, en Allemagne, il a annoncé l’achat d’une flotte de sous-marins ultramodernes pour protéger l’Arctique afin de contrer la Russie et la Chine, en précisant que l’entreprise allemande Thyssen Krupp Marine Systems et la sud-coréenne Hanwha Ocean étaient en lice pour le contrat.

Projets sur les minéraux critiques en Allemagne : Mark Carney a aussi conclu un partenariat sur les minéraux critiques, incluant un possible cofinancement public de projets. L’accord vise à renforcer le développement et les exportations canadiennes.

Le premier ministre a souligné que le Canada veut mieux exploiter ses ressources stratégiques, comme le nickel et le cobalt, afin de réduire la dépendance mondiale face à la Chine et à la Russie, qui dominent actuellement ce marché essentiel aux technologies énergétiques et de défense.

Randeep Sarai a déclaré : «Une intensification de l’offensive militaire dans la ville de Gaza exacerberait encore les effets dévastateurs sur la population civile», sans annoncer de sanction ou d’embargo sur la vente d’armes canadiennes à destination d’Israël.

«Le Canada est extrêmement préoccupé par la détérioration horrible des conditions de vie à Gaza et par le nombre croissant des civiles et civils, y compris des enfants, qui meurent de faim», a reconnu le secrétaire d’État canadien au Développement international, Randeep Sarai, lundi, dans un communiqué de presse.

Ce dernier est intervenu après que l’ONU ait officiellement reconnu, le 22 aout, l’existence d’une famine qui sévit déjà depuis quelques semaines, à la suite du blocus imposé par Israël sur l’aide humanitaire, dont la nourriture, le 18 mars dernier.

«Le Canada continue d’explorer activement toutes les avenues avec ses partenaires sur le terrain afin d’alléger les souffrances», a affirmé Randeep Sarai, sans toutefois annoncer des sanctions.

Nous continuons d’appeler à un cessez-le-feu immédiat et permanent. Le Hamas doit libérer sans délai tous les otages et déposer les armes. Cette guerre doit cesser immédiatement», a-t-il encore déclaré.

Réactions : De son côté, l’organisme canadien pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO) s’est dit «profondément déçu» par la déclaration du secrétaire d’État, qui a, selon elle, reconnu la responsabilité d’Israël, mais évité «toute politique concrète pouvant mettre fin à la complicité canadienne dans le génocide israélien».

Elle a réitéré que le Canada doit rompre «tous ses liens diplomatiques et économiques avec Israël» et imposer un embargo bilatéral sur les armes, ainsi que la fin de l’Accord de libre-échange Canada-Israël.

D’autres journalistes palestiniens tués

Lundi, plus de 20 Palestiniens, dont 5 journalistes, ont été tués dans des frappes israéliennes sur l’hôpital Nasser, dans le sud de la bande de Gaza.

Ils s’appelaient Moaz Abu Taha, Houssam El-Masri, Ahmed Abu Aziz, Mohammad Salamé et Mariam Abu Dagga.

Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou – qui a un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale contre lui – a déploré un «tragique accident». Néanmoins, l’État hébreu a intensifié mercredi ses opérations autour de la ville de Gaza.

Israël avait déjà ciblé six journalistes palestiniens il y a trois semaines, dont celui qui était connu sous le nom de «La Voix de Gaza», Anas Al-Sharif.

«Je sais très bien que nous sommes à un carrefour. Soit c’est la fin de la guerre, soit c’est la déportation vers l’étranger. Il n’y a pas de troisième option».

Jeudi, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Anita Anand, a annoncé des sanctions à l’encontre de 16 personnes et deux entités liées aux activités d’ingérence de la Russie en Moldavie, pour avoir tenté de déstabiliser le gouvernement moldave élu en novembre 2024, avec à sa tête la présidente europhile Maia Sandu.

Les sanctions visent aussi des responsables moldaves, représentants prorusses de Gagaouzie, des médias de désinformation, et le nouveau bloc politique d’Ilan Shor.

Garantir l’accès de tous les enfants à des collations et des repas sains chaque jour d’école : tel est l’objectif que s’est fixé Ottawa. En 2024, le gouvernement fédéral a lancé le Programme national d’alimentation scolaire du Canada et investi un milliard de dollars sur cinq ans.

Ça donne un coup de pouce, mais les fonds fédéraux demeurent insuffisants pour créer des programmes d’alimentation scolaire universels, accessibles à tous les élèves, dans toutes les écoles.

Elle explique que les provinces et les territoires, «confrontés à une demande grandissante et à une augmentation du cout des aliments», sont obligés de se concentrer sur «les régions où les besoins sont les plus grands, où les milieux sont les plus défavorisés».

De son côté, la conseillère en communications corporatives au sein du Club des petits déjeuners, Marilou Charbonneau, note ces dernières années une hausse de 30 % de l’utilisation des programmes que l’organisme de bienfaisance propose dans les écoles. «Les familles ont de plus en plus de difficultés à rejoindre les deux bouts», constate-t-elle.

Le Club offre des déjeuners, «équilibrés, composés de fruits, de grains entiers et d’aliments protéinés», détaille-t-elle. Quelque 880 000 enfants dans 4900 écoles à travers le pays en bénéficient.

À lire aussi : Le Canada mauvais élève en matière d’alimentation dans les écoles

Depuis 2024, les 13 gouvernements provinciaux et territoriaux ont signé des accords avec le fédéral afin de recevoir des financements additionnels à ce qu’ils investissaient déjà.

Carolyn Webb regrette que la plupart des écoles élémentaires en Ontario n’aient pas de cuisine qui leur permet de préparer des déjeuners et des diners sur place.

«Ça impulse une direction et une vision aux programmes d’alimentation scolaire provinciaux et territoriaux. Il y a désormais davantage de normes et des objectifs à mesurer», salue la coordinatrice du Réseau ontarien d’éducation alimentaire (traduction libre pour Ontario Edible Education Network), Carolyn Webb.

«Des projets locaux ont été mis sur pied un peu partout, avec des approches pédagogiques et un focus mis sur la santé, l’achat de produits frais et locaux», appuie la vice-présidente de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF), Johanne Lacombe.

Toutes les régions du pays ne partent pas sur un pied d’égalité. La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador sont les provinces qui financent le plus les programmes de repas scolaires, tandis que la Saskatchewan et l’Ontario occupent le bas du classement.

En 2025, le gouvernement ontarien consacre 0,09 $ par jour et par élève à l’alimentation des élèves, celui de la Saskatchewan 0,03 $, alors qu’à l’autre bout du spectre les autorités néoécossaises y dédient 3,30 $ et celles de Terre-Neuve-et-Labrador 3,16 $.

Si la Saskatchewan ne dispose d’aucun programme provincial d’alimentation scolaire, celui existant en Ontario «ne couvre pas l’étendue des besoins grandissants et la plupart des écoles n’offrent pas de diners», déplore Danie Martin.

Carolyn Webb estime également que la plupart des enfants ontariens «ne reçoivent pas de repas sains».

Les écoles et les organismes ne peuvent fournir des collations qu’une ou deux fois par semaine, et encore, c’est souvent une barre de granola et une demi-pomme pour la journée.

La Ville de Toronto s’est néanmoins engagée à offrir un repas du matin universel à tous les élèves d’ici septembre 2026 et un autre le midi d’ici 2030.

«Les programmes d’alimentation scolaire doivent être inclusifs, équitables et accessibles à tous les enfants, sans égard à leur statut économique», considère Johanne Lacombe de la FNCSF.

À l’inverse, avec son programme de diners à contribution volontaire, proposé à tous les enfants dans toutes les écoles depuis 2021, l’Île-du-Prince-Édouard fait figure de modèle. La Nouvelle-Écosse voisine a lancé une initiative similaire en 2024.

Pour le moment, 255 écoles élémentaires néoécossaises y participent, mais le gouvernement a annoncé 61,3 millions de dollars supplémentaires dans le budget 2025 afin d’étendre l’initiative à 77 écoles intermédiaires.

Dans l’ouest, le Manitoba dispose lui aussi d’un programme alimentaire scolaire universel, tandis que la Colombie-Britannique a mis sur pied un plan de financement spécifique appelé Feeding Futures.

En Colombie-Britannique, l’école francophone Victor-Brodeur a été capable de distribuer cette année 200 repas quotidiens entre 4 et 6 $, préparés et servis par des étudiants du secondaire, rapporte Johanne Lacombe.

À lire aussi : La cuisine, ciment social des communautés francophones

La professeure de nutrition à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, Jennifer Taylor, estime cependant que «ces avancées positives» ne résoudront pas le problème structurel de l’insécurité alimentaire.

Aujourd’hui, un jeune canadien de moins de 18 ans sur trois ne mange pas à sa faim ou sa nourriture n’est pas équilibrée, parce que dans son foyer, on manque d’argent.

Offrir un déjeuner ou un diner gratuit, cinq jours par semaine, pendant l’année scolaire «peut certainement contribuer à réduire la faim immédiate, aider les élèves à mieux apprendre, à améliorer leur assiduité et même leur humeur et leur comportement», observe la chercheuse.

Mais cela ne résoudra pas un problème social qui trouve son origine dans l’insuffisance des revenus. Les familles ne peuvent pas faire face aux chocs liés à la hausse des prix des produits alimentaires, du carburant, à la crise du logement.

L’universitaire recommande plutôt de «mettre plus d’argent dans la poche des gens». Elle propose d’augmenter le salaire minimum ou encore les prestations d’aide sociale et d’assurance-emploi.

La professeure émérite au département des sciences de la nutrition de l’Université de Toronto, Valerie Tarasuk, appelle de la même manière à «un changement de politique sociale audacieux».

«Il faut augmenter le montant de l’allocation canadienne pour enfants pour les familles les plus en difficulté, notamment les mères célibataires, qui souffrent le plus d’insécurité alimentaire», conclut-elle.

On peut débattre de la pertinence du terme «épidémie» dans les circonstances, mais on ne peut ignorer que beaucoup de personnes – de tous les âges – souffrent de solitude.

Selon Statistique Canada, à la fin de l’année 2024, 13,4 % des personnes déclaraient se sentir seules presque tout le temps; 36,9 % parfois seules. Des chiffres très similaires à ceux de la fin de l’année 2021, au cœur de la pandémie de COVID-19.

Les géants derrière les outils de génération de textes – ou les outils d’intelligence artificielle (IA), si vous préférez – ont flairé la belle affaire et arrivent en sauveurs avec une solution à ce problème sociétal.

Des thérapeutes sont accessibles instantanément à partir de votre clavier ou de votre micro. Le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, veut même que l’IA s’insère dans votre fil Facebook, comme un nouvel ami que vous n’avez jamais rencontré.

Les besoins sont tellement grands qu’il est difficile de ne pas voir la panacée dans cette solution fourretout. Et elle a certains mérites. Il y a des personnes qui bénéficient de l’appui psychologique fourni par une simple conversation où elles se sentent écoutées et soutenues.

Mais comme d’habitude, les promoteurs de ces remèdes miracles ne vous indiquent pas les contrindications.

La solitude n’est pas considérée comme un problème de santé mentale, mais elle a des effets négatifs sur celle-ci qui sont connus.

Une personne seule court davantage de risques de se retrouver avec des troubles de dépendance, de comportements antisociaux ou de dépression. Chez les personnes âgées, on a observé une augmentation du risque de démence.

À lire aussi : Vaincre la solitude des immigrants âgés par la langue

Les générateurs de textes et les robots conversationnels ont tendance à offrir des réponses qui feront plaisir à la personne qui les interroge. Ils peuvent également se tromper et inventer des solutions inefficaces. Du point de vue de la santé mentale, ces suggestions peuvent même être dangereuses.

Récemment, un homme de 60 ans s’est retrouvé à l’hôpital, victime d’un empoisonnement au bromure. ChatGPT lui avait suggéré de remplacer le sel (ou sodium) dans son alimentation par du bromure de sodium – plus proche parent des nettoyants que du sel de table.

Dans un autre cas, un homme de 76 ans a répondu à l’invitation d’une interlocutrice virtuelle – donc un robot conversationnel – qui lui avait donné rendez-vous à une adresse fictive. Il s’est blessé en chemin et est décédé, selon Reuters.

Ces cas extrêmes ne sont pas la norme, mais ils illustrent le manque d’empathie réelle de ces machines et les risques encore largement inconnus lorsqu’elles sont utilisées pour jouer avec les émotions humaines. Les psychologues ne nient pas leur utilité, mais font plusieurs mises en garde.

Les journalistes Kashmeer Hill et Dylan Freedman ont montré que la tendance à flatter dans le sens du poil pousse des outils d’IA à renforcer les affirmations faites par l’internaute, peu importe leur niveau de véracité.

À noter : L’équipe d’OpenAI a tenté d’éliminer cette tendance de ChatGPT avec le lancement de la version 5. Elle a été confrontée à une vague de messages comparant ce changement à un deuil ou à une peine d’amour. Elle a en partie fait marche arrière.

Si des internautes sont si attachés à un outil de génération de texte, c’est parce que le besoin de connexion est là et bien réel. Il ne faut pas minimiser cette partie de l’équation.

Par contre, un réseau social en ligne qui offre une solution à l’isolement social est la définition même d’un paradoxe.

Le modèle d’affaire des réseaux sociaux, rappelons-le, consiste à nous garder captifs. Mark Zuckerberg veut que nous restions sur Instagram le plus longtemps possible – loin des interactions en personne. Offrir des amitiés virtuelles n’est qu’une façon d’isoler davantage une personne seule.

Bien qu’il existe bien sûr des communautés accueillantes sur Internet, tout ce qui est offert en ligne n’est pas nécessairement bon pour tout le monde.

Des études publiées dans les revues Group Processing and Intergroup Relations en 2020, Sage Journal en 2021 et Political Psychology en 2022 arrivent à des conclusions similaires : la solitude et l’exclusion sociale font partie des principaux facteurs menant à l’adoption de points de vue extrémistes.

La solution ultime se trouve dans l’vrai monde.

Côtoyer davantage de gens en personne permet de développer davantage ses habiletés sociales, son empathie, sa capacité à socialiser et à entretenir des conversations sans en arriver aux injures.

Une personne âgée qui s’ennuie dans une maison de retraite a davantage besoin d’un humain pour l’écouter, discuter ou jouer aux cartes avec elle que d’une machine qui se fait l’écho de ses pensées.

Faites du bénévolat. Participez aux activités de la francophonie. Inscrivez-vous à des cours. Vous pourriez aussi y rencontrer de nouveaux amis qui vous veulent du bien.

À lire aussi : Intelligence artificielle : les véritables enjeux au-delà des craintes

«L’avis de la Cour internationale de justice (CIJ) est une nouvelle arme juridique, utile pour toutes les poursuites climatiques contre des États et des entreprises», affirme Thomas Burelli, professeur de droit à l’Université d’Ottawa et directeur du Centre du droit de l’environnement et de la durabilité mondiale.

Le juriste fait référence à la décision rendue par la CIJ, le 23 juillet, qui fera date dans l’histoire.

Les États violant leurs obligations climatiques pourraient se voir réclamer des réparations par les pays les plus touchés, a conclu la plus haute instance juridique de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Si un État qui s’estime lésé arrive à montrer que l’action – ou l’inaction – d’un pays lui cause des torts, il pourrait alors exiger que cessent les activités polluantes en question.

C’est historique, ça marque à la fois un tournant en termes de négociations sur le climat et ça clarifie les obligations d’agir des États pour limiter la hausse des températures

Bien que non contraignant, cet avis «majeur aura un impact sur le droit canadien et la jurisprudence au pays», estime Albert Lalonde, coresponsable du Laboratoire conscience climatique de la Fondation David Suzuki.

«La CIJ est une autorité sans équivoque, reconnue et respectée par la communauté internationale», assure-t-il.

La décision crée un précédent. Les avocats doivent déjà inclure l’avis dans leurs argumentaires juridiques, car il a un grand poids juridique, normatif et politique

L’avis pourra être utilisé dans plusieurs causes canadiennes qui attendent toujours leur dénouement. C’est notamment le cas de la poursuite La Rose c. Sa Majesté le Roi, intentée en octobre 2019 par 15 jeunes.

Ces plaignants et plaignantes reprochent au gouvernement fédéral de brimer leur droit de jouir d’un environnement propre et sain. Ils l’accusent également de compromettre leur avenir en contribuant, par ses actions, aux changements climatiques et en échouant à réduire suffisamment les émissions de gaz à effet de serre (GES).

En décembre 2023, la Cour d’appel fédérale a jugé leur requête recevable. Un tribunal devra déterminer, en octobre 2026, si les actions d’Ottawa violent les droits des jeunes plaignants en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, notamment de son article 7, qui protège les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité.

«Le gouvernement jugeait notre poursuite trop vaste, trop complexe et trop politique, explique Albert Lalonde, l’un des membres de la poursuite. Mais la CIJ vient de nous donner raison sur le fond de notre raisonnement. Ça simplifie notre travail de défense.»

«Les règles qu’énonce la CIJ sont très pertinentes pour notre poursuite», considère Albert Lalonde, l’un des plaignants dans l’affaire La Rose c. Sa Majesté le Roi.

Dans sa décision, la CIJ a en effet établi que les États ont l’obligation de :

Un autre litige climatique, Mathur contre Ontario, est devant les tribunaux. Sept jeunes Ontariennes allèguent que l’objectif de réduction des GES du gouvernement ontarien de Doug Ford est insuffisant et enfreint leurs droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

Leur contestation sera entendue une deuxième fois devant la Cour supérieure de l’Ontario les 1er et 2 décembre prochain.

L’avis de la CIJ donne vraiment de l’espoir à nos clients, car en matière de changements climatiques, les juges canadiens se tournent souvent vers des juridictions étrangères pour obtenir des conseils sur la manière d’interpréter ce type de questions juridiques nouvelles

Dans ces deux affaires, le professeur de droit de l’Université métropolitaine de Toronto, Christopher Campbell-Duruflé, s’attend lui aussi à ce que la Charte canadienne soit interprétée à la lumière de l’avis de la CIJ, «car il existe une jurisprudence constante de la Cour suprême selon laquelle la Charte doit protéger tout autant que le droit international.»

À lire aussi : Écoanxiété : passer de la peur à l’action

«Le Canada a une obligation de bonne foi de mettre en œuvre la décision de la CIJ. C’est le moment de faire une pause et de voir si les lois et les règlements sont conformes à l’avis», souligne le professeur Christopher Campbell-Duruflé.

Selon la CIJ, les États ont par ailleurs une «obligation de diligence» qui les contraint à mieux contrôler les activités du secteur privé, y compris celles de l’industrie pétrolière et gazière.

«Le Canada doit être vigilant dans la conduite de ses affaires internes et adopter les lois et les règlements nécessaires pour réduire ses émissions de GES», insiste Christopher Campbell-Duruflé.

Thomas Burelli estime également que «l’avis envoie un signal très fort». «Ça doit probablement faire réfléchir le gouvernement, mais je ne pense pas que le Canada arrêtera pour autant l’exploitation des énergies fossiles.»

Ce dernier avance que dans le cadre d’éventuelles poursuites contre le projet de loi C-5 ou des projets d’intérêt national autorisés dans le cadre de cette loi, «les plaignants se saisiront sans doute de la décision de la CIJ».

«Le Canada doit désormais évaluer tous les nouveaux projets de pipelines, d’exploitation de gaz, de pétrole ou de sables bitumineux à la lumière de son devoir de diligence», poursuit Christopher Campbell-Duruflé.

À moyen terme, Thomas Burelli anticipe de son côté de nouvelles poursuites judiciaires entamées par différents États et organisations contre le Canada, quatrième producteur de pétrole au monde.

À ses yeux, les pays les plus touchés par le réchauffement climatique pourraient exercer davantage de «pressions diplomatiques» sur Ottawa dans le but d’obtenir des programmes d’aide et du financement.

À lire aussi : Agriculture et climat : une relation compliquée

La CIJ a rejeté l’idée, défendue notamment par le Canada, que les traités climatiques existants – et notamment le processus de négociation des conférences des Nations unies (COP) annuelles – étaient suffisants. Les États ont «des obligations strictes de protéger le système climatique», a-t-elle argüé.

À l’image d’autres grands pays émetteurs de GES, le Canada soutenait que le droit coutumier, soit les règles de base reconnues par la communauté internationale sans être écrites dans des traités, ne s’appliquait pas aux questions climatiques.

«La Cour a dit qu’aller aux COP, établir des cibles de réduction, c’était insuffisant pour qu’un pays respecte ses obligations climatiques», explique Thomas Burelli.

Selon le juriste, l’avis changera les rapports de force lors des négociations internationales sur le climat : «Ce sera très discuté lors de la COP 30, qui a lieu en novembre. Reste à savoir si ça va refroidir les négociateurs ou, au contraire, avoir un effet catalyseur.»

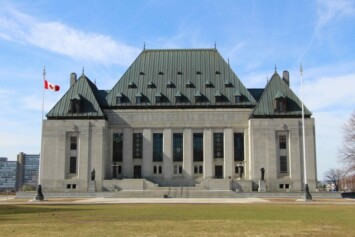

La Cour suprême a autorisé 38 groupes, dont plusieurs francophones en situation minoritaire, à intervenir dans l’étude de la Loi sur la laïcité de l’État québécoise. La question de l’interprétation de la clause dérogatoire, qui soustrait une loi à des droits protégés de la Charte canadienne, pourrait toucher tout le Canada.

La Cour suprême du Canada se penchera sur la Loi québécoise sur la laïcité de l’État (connue sous le nom de Loi 21) cet automne. Surtout sur l’utilisation de la clause dérogatoire de la Charte canadienne des droits et libertés, qui permet de soustraire une loi à certains droits protégés. Plusieurs organisations francophones en milieu minoritaire ont obtenu le droit d’intervenir.

Un enjeu national : Son interprétation pourrait avoir des répercussions nationales, notamment sur le droit à l’égalité. En revanche, les droits linguistiques et ceux liés à l’instruction dans la langue de la minorité ne sont pas menacés par la clause dérogatoire, a rapporté Le Devoir.

Un nombre record de 38 organisations ont été autorisées à intervenir lors de l’étude de la Cour suprême. Chacune sera limitée à un mémoire de 10 pages et une plaidoirie de 5 minutes, sauf les gouvernements fédéral et provinciaux, qui disposeront de plus de temps. Ils ont jusqu’au 17 septembre pour déposer leur document.

À lire : Santé en français : un droit encore à réclamer et des calculs à repenser

La députée franco-ontarienne Mona Fortier a annoncé un financement de 34 millions de dollars pour améliorer les programmes en santé de quatre établissements postsecondaires francophones.

Lundi, Mona Fortier, députée d’Ottawa–Vanier et secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères, a annoncé que le ministère fédéral de la Santé débloquait 34 millions de dollars pour permettre à quatre établissements postsecondaires francophones de l’Ontario d’augmenter le nombre d’étudiants inscrits dans divers programmes.

Les établissements financés sont l’Université d’Ottawa (25 millions), le Collège La Cité d’Ottawa (6 millions), l’Université York – campus Glendon (1 million) et le Collège Boréal, dans le Nord de l’Ontario (1 million).

Ce financement découle du Plan d’action pour les langues officielles présenté en 2023 par le gouvernement fédéral, qui englobe le Programme pour les langues officielles en santé (PLOS), à hauteur de 192 millions de dollars de 2023 à 2028.

Air Canada a conclu une entente de principe mardi avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente 10 000 agents de bord, et a repris ses vols mardi soir. Le vote des syndiqués aura lieu la semaine prochaine.

Toutefois, la compagnie prévoit un retour à la normale seulement d’ici 7 à 10 jours, avec une reprise progressive débutant par quelques vols internationaux.

Arbitrage d’Ottawa : La ministre de l’Emploi, Patty Hajdu, a déclenché l’utilisation de l’article 107 du Code canadien du travail pour forcer un retour au travail dimanche. Le SCFP et d’autres syndicats ont cependant démontré leur intention de défier l’ordre. Les négociations ont débloqué par la suite, mardi.

À lire : Conflit chez Air Canada : des répercussions multiples

En juillet, l’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté «de 1,7 % d’une année à l’autre en juillet», mais chute légèrement par rapport au mois de juin, où celui-ci s’était établi à 1,9 %, a annoncé Statistique Canada, dans son dernier rapport cette semaine.

La baisse marquée du prix de l’essence (-16,1 % sur un an) explique surtout ce ralentissement. Excluant l’essence, l’IPC a progressé de 2,5 %, soit le même rythme qu’en mai et juin.

Effet des tarifs américains : Andrew DiCapua, économiste principal de la Chambre de commerce du Canada, a affirmé qu’il s’agit d’un «rapport positif à plusieurs égards, car les pressions sur les prix des biens et des services s’atténuent».

Il prévoit que la Banque du Canada pourrait abaisser ses taux en septembre, si «cette dynamique se poursuit». En revanche, «La persistance des mesures de base en juillet pourrait compromettre les progrès».

La question des tarifs pourrait continuer de se répercuter sur les prix à la consommation selon lui.

Anita Anand, ministre des Affaires étrangères, n’a pas répondu à la lettre de son collègue libéral, Nate Erskine-Smith, qui la presse d’intervenir à Gaza, où la famine est orchestrée par Israël comme une «arme de guerre», ce que la ministre avait dénoncé en mêlée de presse après le 18 mars 2025, jour du blocage par Israël de toute nourriture, médicaments et aide aux Palestiniens.

Pression : Le député de Beaches–Est York, Nate Erskine-Smith, a écrit une lettre (en anglais seulement) dans laquelle il presse explicitement la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, libérale elle aussi, d’intervenir dans une mission «multilatérale» de paix, avec ou sans l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Il y reconnait pour la première fois un «génocide» en cours à Gaza et provoqué par les actions d’Israël.

«Ce qui n’est pas dit, c’est que cette horreur humanitaire est le résultat des punitions collectives infligées par Israël et de la destruction gratuite du peuple palestinien. Il n’existe aucun monde dans lequel l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre justifie la souffrance des enfants palestiniens émaciés», écrit-il à sa collègue de caucus.

Questionnée à ce sujet par Francopresse mardi, la ministre a affirmé avoir «reçu» la lettre, mais n’a pas offert de réponse.

Une entreprise d’Ottawa suspend son envoi de GPS à Israël : Si la ministre des Affaires étrangères continue à refuser de reconnaitre que le Canada envoie des armes, CBC a révélé cette semaine que l’entreprise Calian GNSS, basée à Ottawa, a suspendu les livraisons d’antennes GPS destinées à Elbit, une entreprise israélienne spécialisée dans la défense, après en avoir expédié certaines le weekend dernier.

Cette décision a été prise à la suite de la publication d’un rapport détaillé présentant des preuves que le gouvernement canadien aurait menti depuis janvier 2024 lorsqu’il affirmait avoir suspendu les exportations d’armes vers Israël.

Mercredi, Israël a mis à exécution son plan d’invasion de la ville de Gaza, désormais encerclée.

Antonio Guterres, secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), a haussé le ton en appelant de nouveau à un cessez-le-feu. Mais aucune autre action de la part de l’ONU n’a été mise en place pour stopper ce plan.

Dans un communiqué jeudi, l’ONU rappelle que la situation «s’aggrave d’heure en heure», avec des hôpitaux qui ont cessé leurs activités ou qui sont saturés.

Donald Trump a, de son côté, ordonné la suspension des visas qui permettaient aux Palestiniens, notamment les enfants gravement blessés, d’être évacués de la bande de Gaza et de se faire soigner aux États-Unis.

Pierre Poilievre a remporté l’élection partielle avec une avance très confortable dans une circonscription albertaine historiquement conservatrice. Il a conquis Battle River–Crowfoot le 18 aout avec 80,4 % des voix.

Le candidat conservateur, Damien Kurek, l’avait remporté avec 82,84 % des voix ce printemps. Il a démissionné pour laisser la place à son chef, qui n’a pas été réélu dans Carleton en banlieue d’Ottawa, pour que ce dernier siège au Parlement.

À lire aussi : Pierre Poilievre reste dans un équilibre fragile, malgré sa victoire

Elizabeth May ne se représentera pas aux prochaines élections fédérales. Elle a la seule élue du Parti vert au Parlement depuis l’élection de 2025.

La cheffe et seule élue fédérale du Parti a annoncé cette semaine, dans un courrier adressé cette semaine aux membres du Parti vert, qu’elle ne représentera pas aux prochaines élections.

Selon La Presse canadienne, elle écrit vouloir développer le caucus parlementaire du parti, tout en se concentrant sur la crise climatique, le cout de la vie, la justice et la paix dans les zones de conflit, avant de prendre sa retraite.

Une révision de la direction et les modalités de vote devraient être bientôt envoyées aux membres du parti pour l’élection d’une nouvelle direction.

Le président Trump a reçu Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, ainsi que plusieurs dirigeants européens après le sommet entre Trump et Poutine quelques jours plus tôt, pour trouver des solutions de fin de guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Donald Trump a annoncé préparer une rencontre entre le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, et le président de la Russie, Vladimir Poutine, que Moscou refusait jusqu’ici. Cette rencontre suivrait la réunion de mardi Washington avec le président ukrainien et des dirigeants européens. Le premier ministre Mark Carney n’était pas présent pour cette discussion.

Vendredi dernier, le président américain a rencontré son homologue russe lors d’une rencontre en Alaska.

Des détails à régler : Selon le chancelier allemand Friedrich Merz, Vladimir Poutine a accepté un face-à-face dans les deux semaines à venir, suivi d’une possible rencontre trilatérale avec Trump.

Volodymyr Zelensky a précisé que la question des concessions territoriales devrait être discutée directement avec Vladimir Poutine. Avant une rencontre avec les dirigeants européens, Trump et Zelensky ont eu un entretien bilatéral cordial à la Maison-Blanche.