Agnes Macphail devant les bâtiments du Parlement en 1922.

Lorsqu’elle se présente aux premières élections fédérales ouvertes aux candidates féminines, Agnes Macphail n’est pas seule à tenter l’expérience. Cinq femmes font campagne.

Seule Agnes Macphail est élue, devenant ainsi la toute première députée fédérale. Elle obtiendra sept mandats au fédéral et au provincial.

Oratrice remarquée, elle exprimait haut et fort sa quête pour l’égalité qu’elle voyait comme un droit fondamental. C’est elle qui a mené le dossier de la modernisation du système carcéral, notamment pour l’amélioration des conditions de détention, l’élimination du châtiment corporel et un meilleur accès des détenus à l’emploi.

Arielle Kayabaga est députée fédérale depuis le 20 septembre dernier. Elle était jusque là conseillère municipale à London en Ontario. Elle a d’ailleurs été la première femme noire à occuper un tel poste.

Une lentille féminine

Arielle Kayabaga, députée fédérale depuis le 20 septembre dernier, et Manon Tremblay, politologue à l’Université d’Ottawa, sont d’avis que l’approche des politiciennes diffère de celle de leurs confrères.

Conseillère municipale à London de 2018 à 2021, Arielle Kayabaga pense «qu’on amène une “inclusion lens”». Les femmes, croit-elle, représentent tout le monde – pas seulement les électeurs de leur district électoral.

Cette Franco-Ontarienne d’origine burundaise, réfugiée et mère monoparentale, l’a observé dans des dossiers comme le logement social, la santé mentale, la toxicomanie, la prévention du suicide et l’infrastructure. Des discussions sur l’accès au transport en commun ou sur le besoin de trottoirs l’ont marquée.

«Il y avait des gens qui se prononçaient ouvertement en disant que dans leur secteur qu’ils représentent, personne ne prend le bus. […] C’était incroyable pour moi de voir cette vue en tunnel», déplore la politicienne.

On reconnait à Agnès Macphail cette approche inclusive : «C’est certain, Agnes Macphail a pavé le chemin pour les femmes», relève Carol Hughes, députée fédérale d’Algoma—Manitoulin—Kapuskasing depuis 2008.

«Sa passion et son dévouement étaient de faire des changements pour ceux qui avaient besoin d’un peu plus d’aide», comme les femmes, les pauvres, les travailleurs et les détenus, ajoute Carol Hughes.

À lire aussi : La Chambre des communes, un pâle reflet de la diversité canadienne

Des femmes qui représentent l’ensemble des femmes?

Après son élection, Agnes Macphail reste la seule femme à siéger aux Communes pendant 14 ans. Martha Black, une Yukonaise, la rejoint en 1935.

Au compte-goutte, la députation féminine augmente – exception faite de la période 1949-1953, où les femmes brillent par leur absence en Chambre.

Il faut attendre en 1988 pour que la députation féminine passe la barre des 10 %, avec 39 députées sur 295 sièges. En 2021, à 103, elles représentent un peu plus de 30 % des élus.

Ces députées représentent-elles l’ensemble des Canadiennes? «Pas plus que les hommes», tranche la politologue Manon Tremblay.

«Elles sont surtout blanches, elles sont surtout de classe moyenne supérieure, elles sont hyperscolarisées», souligne l’autrice de 100 questions sur les femmes et la politique (Éditions du remue-ménage, 2015).

Elle se questionne : «Est-ce qu’une femme, un homme, de l’élite, bourgeois, a les outils pour comprendre les difficultés au quotidien de madame et de monsieur Tout-le-Monde?»

La Nord-Ontarienne Carol Hughes estime pour sa part que «plus on va avoir de femmes au Parlement, plus ça va être représentatif de la société.»

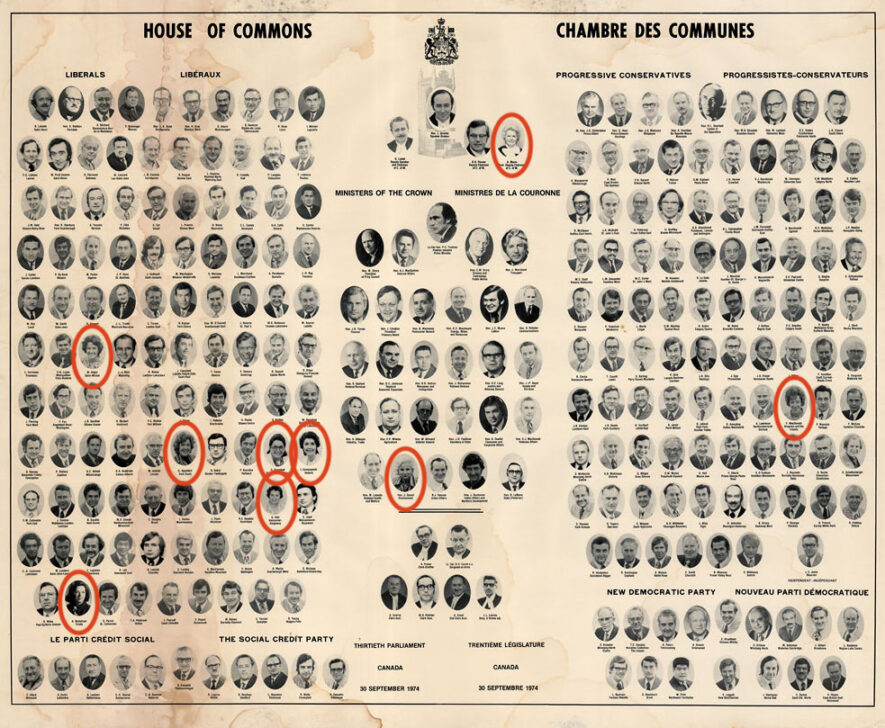

La Chambre des Communes comptait neuf femmes en 1974.

Carol Hughes est députée depuis 2008.

La famille, barrière à l’emploi?

Les responsabilités familiales sont souvent au banc des accusés lorsqu’il est question de l’accès des femmes aux Communes. Représenter une circonscription et siéger à Ottawa posent des défis de gestion familiale.

«Les heures qu’on occupe, ce ne sont pas des heures normales, évoque Carol Hughes. C’est difficile si on n’a pas de ressources en place. Il y a des gens qui pensent que si tu as une jeune famille, tu as quelqu’un ou tu as accès à une garderie. Ce n’est pas toujours le cas.»

Manon Tremblay nuance cet argument depuis plusieurs années. D’abord, parce que ce ne sont pas toutes les femmes qui ont de telles responsabilités. Ensuite, parce que la transformation des rôles facilite l’accès des parents à la vie politique.

«Les rôles de genre sont beaucoup plus flexibles aujourd’hui qu’autrefois», fait valoir la politologue.

Pour sa part, Carol Hughes a attendu avant de se lancer en politique. «On m’avait demandé à plusieurs reprises de me présenter pour le NPD, mais j’avais une jeune famille, j’avais un mari qui travaillait hors de la ville ; ce n’était pas quelque chose que je croyais être capable de considérer», explique-t-elle aujourd’hui.

Elle soulève aussi l’exemple d’une collègue monoparentale de la Colombie-Britannique, dont la famille a dû réorganiser la garde partagée afin qu’elle puisse devenir députée.

Agnes Macphail a été candidate aux élections provinciales de l’Ontario de 1943.

À lire aussi : Les 50 ans de la Commission Bird (dossier)

La parité…en 2064?

Même si Arielle Kayabaga plaide qu’il existe «des politiques pour encourager la participation des femmes», Manon Tremblay considère que les partis politiques n’en font pas assez : ils sont à la fois la plus grande barrière et le principal atout de la parité.

«Si les partis ne veulent pas de femmes, il n’y en aura pas. Et s’ils en veulent, il va y en avoir», tranche la politologue.

Elle propose une solution : viser, lors d’élections, que les candidatures représentent «pas moins de 40 % d’un genre et pas plus de 60 % de l’autre genre». D’autres pays le font, d’ailleurs, précise Manon Tremblay.

Après les élections générales de septembre dernier, le Canada compte maintenant un peu plus de 30 % de femmes aux Communes, «une masse critique» selon Manon Tremblay.

«C’est mieux que quand j’ai commencé à étudier la question en 1987, où il y avait 4,2 % de femmes, concède-t-elle. C’est sûr qu’on a fait du chemin du point de vue quantitatif.»

La parité qu’elle souhaite n’est toutefois pas pour tout de suite, selon les projections qu’elle a faites en cours de carrière.

Si les tendances engagées au cours des dernières années se maintiennent pour les prochaines années, on peut s’attendre à avoir la parité autour de 2064.

«Cette année, il y a eu des changements par rapport aux femmes élues comparativement à la dernière élection, mais ce ne sont pas de grands chiffres», relève Arielle Kayabaga en comparant le Canada au reste du monde.

En effet, en 2020, avec ses 98 députées, le Canada était 58e au monde quant à la représentation féminine au parlement national, selon l’ONU Femmes.

Des députées et des ministres

Le classement du Canada est plus enviable en ce qui a trait aux postes ministériels, toujours selon l’ONU : en 2020, le Canada était 11e au monde quant au nombre de femmes ministres, ex aequo avec l’Andorre, le Costa Rica et la Guinée-Bissau. Elles représentaient la moitié du cabinet.

«Ce n’est pas juste d’élire plus de femmes, c’est d’avoir des femmes dans des positions importantes», estime Carol Hughes, fraichement reconduite aux postes de vice-présidente adjointe de la Chambre et de vice-présidente des comités pléniers, qu’elle occupe depuis six ans maintenant.

Manon Tremblay se dit contente du nouveau Cabinet, encore paritaire : «Enfin, des femmes ont des ministères régaliens, enfin! Les gros ministères sont détenus par des femmes : Finances, Affaires étrangères, Défense aussi.»

Elizabeth Goodyear-Grant, du Département d’études politiques de l’Université Queen’s, s’intéresse au regard que portent les médias sur les femmes.

Les politiciennes et les médias

Elizabeth Goodyear-Grant, professeure d’études politiques à l’Université Queen’s et auteure de Gendered News : Media Coverage and Electoral Politics in Canada (UBC Press, 2013), a mesuré les écarts dans le traitement médiatique des politiciennes et des politiciens. La disproportion n’a pas considérablement changé depuis l’époque d’Agnes Macphail, croit-elle.

La première députée fédérale figurait surtout dans les pages «société». Les journalistes s’intéressaient davantage à ses vêtements, sa personnalité, son comportement et ses relations amoureuses qu’à ses idées politiques.

Aujourd’hui encore, «les médias exposent les frictions entre les rôles publics et privés des politiciennes ; mettent l’accent sur leur apparence ou leur vie privée», observe Mme Goodyear-Grant.

Aujourd’hui, ce sont surtout les candidates racisées qui voient leur image publique mise à mal. Elle cite son collègue Erin Tolley de l’Université Carleton, qui souligne dans son livre Framed : Media and the Coverage of Race in Canadian Politics (UBC Press, 2015) comment ces candidates sont «exotisées» et sexualisées dans la couverture médiatique, alors que les femmes blanches et les hommes racisés ne le sont pas.

Seulement, aujourd’hui, les médias sociaux et les sections de commentaires jouent un rôle déterminant dans ce traitement. Les chercheurs ont observé, au cours des derniers cycles électoraux, «une misogynie et un racisme incroyables à l’égard des politiciens», indique Mme Goodyear-Grant.

Selon la chercheuse, c’est parce que les femmes ont longtemps été considérées comme étrangères à la politique. Le message alors envoyé, «c’est que les femmes ne sont ni les bienvenues ni appréciées dans la sphère publique et qu’elles seront attaquées si elles s’y aventurent», poursuit-elle.

Faut-il des femmes ou des féministes?

La politologue Manon Tremblay se permet d’ailleurs une question : «Est-ce qu’il faut plus de femmes en politique, ou faut-il plus de féministes en politique?»

Sur ce, point de doute : Agnes Macphail, à défaut d’être ministre, était féministe. «Men and women can take turns at being angels [of the home]», a-t-elle livré dans un discours rapporté par l’autrice Madelyn Holmes dans son livre Working for the Common Good : Canadian Women Politicians (Fernwood Publishing, 2017).

Les femmes âgées de 21 ans et plus et nées au Canada venaient alors à peine de gagner le droit de voter.

«Elle s’est présentée huit fois en 22 ans [et une autre fois en 1948, NDLR] dans un environnement qui n’était forcément pas très accueillant, dominé par les hommes, rappelle Carol Hughes. La longévité d’Agnes Maphail en politique est remarquable.»

Les candidates défaites, les candidates élues depuis 1921.

Avant Macphail, des députées provinciales

Alberta, 1917 : Louise McKinney et Roberta MacAdams

Colombie-Britannique, 1918 (elle accède au cabinet en 1921) : Mary Ellen Smith

Saskatchewan, 1919 : Sarah Ramsland

Manitoba, 1920 : Edith Rogers

Les candidates aux élections fédérales de 1921

Manitoba (Winnipeg-Centre) : Harriet S. Dick – 2314 votes

Ontario (Grey-Sud-Est) : Agnes Campbell Macphail – 6958 votes (élue)

Ontario (Toronto-Est) : Elizabeth Bethune Kiely – 52 votes

Ontario (Toronto-Ouest) : Harriet Dunlop Prenter – 1741 votes

Québec (Saint-Laurent–Saint-Georges) : Rose Mary Louise Henderson – 510 votes