Le système de justice au Canada

La Cour suprême du Canada est unique au monde : en plus d’être bilingue, elle est le seul tribunal de dernière instance bijuridique, c’est-à-dire qu’il y coexiste les deux traditions juridiques coloniales du pays, soit la common law d’Angleterre et le droit civil de France.

Les décisions de la Cour suprême ont une incidence sur l’ensemble des politiques publiques canadiennes. Elles sont sans appel. Mais cela n’a pas toujours été le cas…

La naissance de la Cour suprême

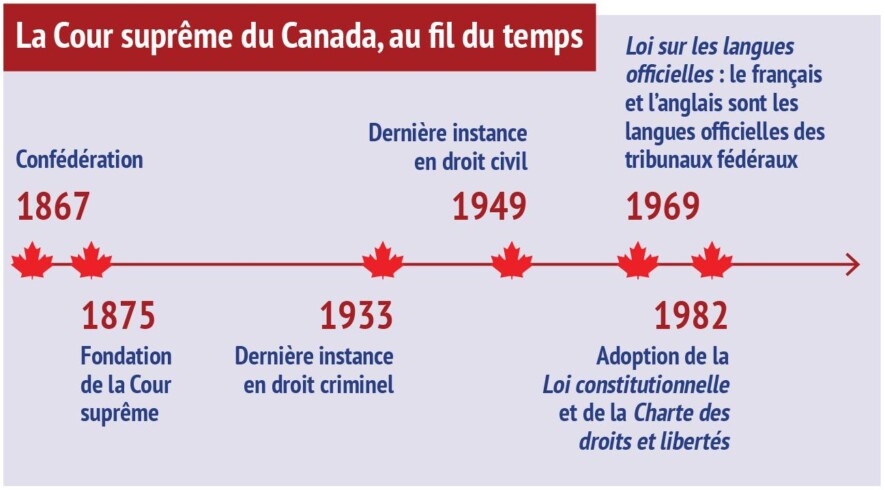

Avec la Confédération, en 1867, le nouveau parlement fédéral peut créer une « cour générale d’appel pour le Canada ». L’imposant mandat suscite de vifs débats.

Des députés sympathisants proposent d’abord de créer une cour qui siégerait dans les capitales provinciales. Ils suggèrent aussi une cour d’appel centrale, qui remplacerait les cours d’appel provinciales.

La formule qui sera retenue en 1875 proviendra de Télesphore Fournier, ministre de la Justice et futur juge de la Cour Suprême : les cours d’appel provinciales seront maintenues, mais le tribunal central aura l’autorité définitive sur les questions judiciaires afin d’assurer une application uniforme de la loi au pays. De plus, le tiers des juges devra venir du Québec.

Cependant, de nombreux députés contestent le projet. À quoi bon investir dans cette Cour suprême quand d’importants chantiers nationaux, comme l’élargissement du canal Welland ou la construction du chemin de fer transcontinental, sont en cours. En plus, elle demeure une cour intermédiaire.

Véritablement suprême

Au moment de sa fondation, la Cour suprême n’est cependant pas le plus haut tribunal du pays. Le comité judiciaire du Conseil privé du Royaume-Uni demeure la cour de dernière instance du Commonwealth – donc du Canada. Il est même possible de s’adresser directement à celui-ci pour contester la décision d’une cour d’appel provinciale.

Or, certaines provinces souhaitent couper ce lien avec Londres. D’une part, le Conseil privé renverse parfois des réformes sociales que certains jugent nécessaires, pendant la grave crise économique des années 1930. D’autre part, Londres a reconnu aux femmes le droit de siéger au Sénat dans l’affaire « Personne », en 1929, ce que n’avait pas fait la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême finira par s’affranchir du Conseil privé en deux temps : en 1933 pour les matières criminelles, puis en 1949 pour les affaires civiles. C’est à ce moment que la Cour suprême devient réellement la cour de dernière instance du Canada.

Puis, vient le rapatriement de la Constitution, en 1982. La nouvelle Loi constitutionnelle comprend une Charte des droits et libertés, un outil judiciaire puissant dont la Cour suprême est la gardienne.

Les tribunaux au Canada

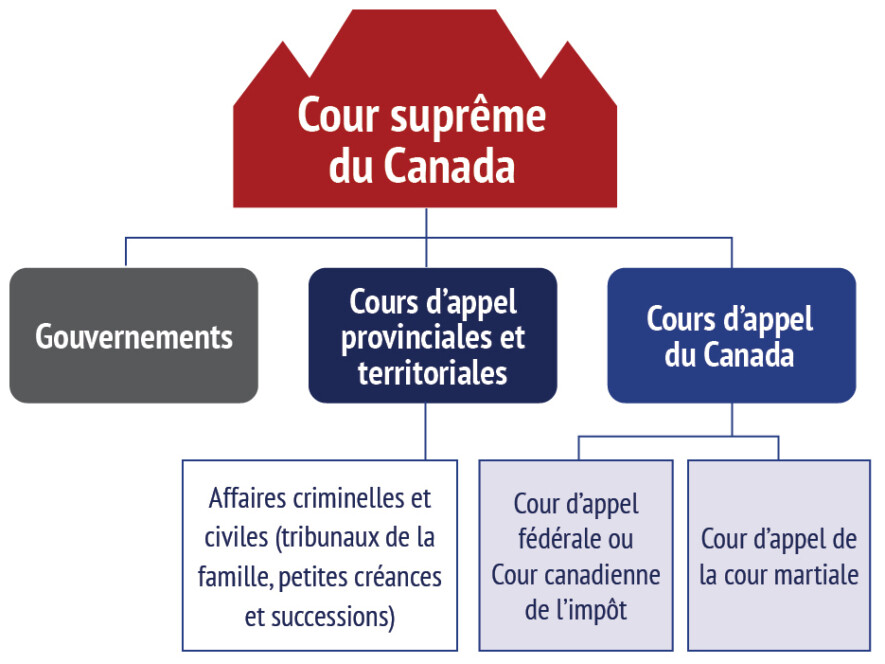

Le plus haut tribunal du pays est nourri par les diverses instances judiciaires du Canada et des Provinces.

D’où viennent ses dossiers?

- Du gouvernement fédéral et des Provinces. La Cour suprême se penche sur la validité constitutionnelle de projets de loi ou de lois à la demande des gouvernements. Elle a, par exemple, été appelée à se prononcer sur la sécession d’une province ou le mariage entre personnes de même sexe.

- Des cours d’appel des provinces ou territoires. Ces cours se penchent sur les causes criminelles et civiles (famille, petites créances, successions). Dans ces cas, trois juges s’assurent que l’appel est d’intérêt public et fera avancer le droit, au pays. Il peut alors être présenté devant la Cour suprême du Canada.

- Des cours fédérales. Les dossiers peuvent aussi venir de la Cour d’appel de la Cour martiale (tribunaux militaires) ou de la Cour d’appel fédérale (tribunaux administratifs fédéraux ou Cour canadienne de l’impôt).

Cette initiative de Réseau.Presse et de l’Alliance des radios communautaires du Canada est possible grâce au soutien financier du Programme des célébrations et commémorations de Patrimoine canadien du gouvernement du Canada.