En 15 ans, la communauté africaine et caraïbéenne est passée de 5 à 500 personnes à Iqaluit, au Nunavut. Ce documentaire suit le quotidien de cinq nouveaux arrivants et arrivantes qui ont fait le choix, comme nombre de leurs compatriotes, de s’établir dans le Nord.

Pourquoi? «C’est calme», «il y a moins de pression» – et moins d’impôts – et des emplois, répondent les différents intervenants. L’un d’entre eux assure même que si l’«on arrive le matin, on trouve un travail l’après-midi».

Ces personnes occupent une panoplie de fonctions : du pompier à l’infirmière, en passant par le chauffeur de taxi et l’enseignante.

Mais si les offres d’emploi ne manquent pas, les logements oui. La crise n’épargne pas le territoire, alors que de nouvelles personnes immigrantes arrivent chaque semaine. Un intervenant évoque un salaire à 80 000 $ l’année, un autre, un loyer à 3 500 $.

À lire aussi : Francophonie au Nunavut : croissance record de l’AFN et dissolution du Théâtre Uiviit

Au total, plus d’une vingtaine de pays sont représentés à Iqaluit, au Nunavut.

Le documentaire s’attache également à mettre en lumière les similitudes entre les valeurs des Inuit et celles des communautés africaines, comme le respect des ainés, le sens du partage, le lien avec la nature, mais aussi une expérience commune de la confrontation au racisme.

Les nouveaux arrivants et arrivantes s’attachent à apprendre l’inuktitut pour s’intégrer et pouvoir échanger avec les Autochtones et par signe de respect. Car comme le rappelle un des jeunes interrogés : «C’est leur terre.»

Deux Inuit s’expriment d’ailleurs face à la caméra et disent voir d’un bon œil l’arrivée de ces populations. Même si, à travers un autre témoignage, on perçoit que ces relations peuvent aussi être ambivalentes et complexes.

C’est peut-être là l’écueil du film : il tend à occulter les tensions et les défis qui peuvent exister au sein de la société nunavutoise. Comme si parfois, tout semblait trop beau pour être vrai.

L’ensemble permet néanmoins de découvrir une réalité sans doute méconnue de nombreux Canadiens et Canadiennes, et d’en apprendre davantage sur les dynamiques qui animent la communauté francophone du Nunavut, vibrante et vivante.

À lire ailleurs : Des cours de conduite offerts aux Inuit d’Iqaluit (Le Nunavoix)

À voir sur TV5Unis.

Réparer des objets destinés à la poubelle, se déplacer à vélo, construire à partir de matériaux récupérés, organiser une fête zéro déchet… Ici, pas de rendez-vous galants, de survie sur une ile ou de concours culinaire : chaque semaine, les participants et participantes s’affrontent au nom de l’environnement. Plutôt original.

Les juges, Alex Perron (humoriste, animateur et acteur) et Louise Hénault-Ethier (docteure en sciences de l’environnement), évaluent ensuite les performances et attribuent des points. Seuls les écogestes les plus créatifs seront récompensés, avec à la clé un prix d’une valeur de 50 000 $.

Animée par l’humoriste Korine Côté, cette nouvelle téléréalité espère encourager les auditeurs et auditrices à réduire leur empreinte carbone. La production de l’émission se veut elle-même verte.

C’est ludique, et inspirant. Entre les boutades de Korine Côté et Alex Perron, les explications scientifiques de Louise Hénault-Ethier et la compétition, le tout forme un bel équilibre. Dommage que les juges ne soient pas sur place, aux côtés des candidats et candidates, lors de certaines épreuves.

Cela fait plaisir de voir à l’écran des personnes allumées par l’écologie plutôt que par leur apparence ou leur sens du drame.

À voir sur TV5Unis à partir du 16 octobre, puis tous les jeudis à 20 h sur Unis TV et sur TV5Unis.

Cette série d’animation en sept épisodes redonne voix à des femmes canadiennes trop souvent oubliées par l’histoire officielle. Parmi elles : Diane et Béatrice Desloges, deux enseignantes franco-ontariennes qui ont résisté à l’assimilation pour défendre le droit à l’éducation en français.

À travers un savant mélange d’archives et d’animations numériques, la série revisite avec humour et intelligence des pans entiers de la grande et de la petite histoire des Canadiens français et des Canadiennes françaises. Le résultat? Une œuvre à la fois belle, drôle, touchante et d’une grande finesse.

Au-delà de l’esthétique, Rebelles contribue aussi à transmettre la mémoire collective à une nouvelle génération de francophones. Un hommage vibrant et captivant à des femmes qui ont façonné l’histoire, parfois dans l’ombre.

À lire aussi : Cinq anniversaires, cinq femmes francophones qui ont marqué l’histoire

À voir sur TFO. Les prochains épisodes seront diffusés au mois d’octobre 2025 puis mars 2026.

Saumon grillé à la sauce aux arachides, pétoncles et banane plantain rissolée, goulache de fruits de mer : dans la cuisine du chef Alain Bossé – aussi connu sous le nom de Kilted Chef –, ça brasse.

De la Colombie à la République tchèque, en passant par l’Algérie, la Chine, la Belgique et Madagascar, le chef acadien reçoit à chaque épisode des francophones originaires des quatre coins de la planète, qui viennent partager un ingrédient, une recette ou une tradition culinaire.

Derrière des lunettes plus élégantes les unes que les autres, Alain Bossé intègre ensuite ces saveurs à des produits de l’Atlantique. Une cuisine fusion qui éveille les papilles… et les esprits.

À lire aussi : La cuisine, ciment social des communautés francophones

Marie Paule Elomo a quitté le Cameroun pour venir s’établir au Canada, à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle partage avec le chef Bossé sa recette de la sauce aux arachides, transmise par sa grand-mère.

Car, au milieu des couteaux et des casseroles, les personnes invitées partagent aussi des morceaux de leur histoire : des parcours qui reflètent les communautés francophones du Canada et les défis auxquels font face les nouveaux arrivants. «L’immigration au Canada nous aide à renforcer notre patience», confie Marie Paule Elomo, une des participantes.

Comment garder ses traditions culinaires – si importantes dans le patrimoine de chacun – lorsqu’on débarque dans un autre pays? Les garder, mais aussi les enrichir, composer avec de nouveaux ingrédients, aussi bien dans l’assiette qu’en dehors, pour conserver un petit bout de chez soi, même à des milliers de kilomètres.

«Ça donne un autre gout, et un autre regard», glisse Marie Paule Elomo en parlant de sa sauce aux arachides. Difficile de ne pas dresser un parallèle avec certains préjugés : en cuisine ou dans la vie, au lieu de considérer les mélanges comme suspicieux, pourquoi ne pas les voir comme une richesse?

Saveurs d’ailleurs nous pousse à dépasser les idées reçues et à sortir de nos zones de confort. Oui, un pavé de saumon peut être délicieux avec une sauce aux arachides.

Les épisodes de Saveurs d’ailleurs sont disponibles ici.

Parce qu’il n’y a pas que les perruques et la synchronisation labiale dans la drag, Barbada de Barbades (Sébastien Potvin) et Sami Landri (Samuel Landry) parcourent le Canada à la rencontre de celles et ceux qui vont vivre cet art, à la croisée des genres et des disciplines.

La première partage le quotidien des artistes, la deuxième échange avec des spécialistes autour des différentes caractéristiques de la drag. Les deux se retrouvent ensuite pour échanger sur leurs péripéties, avec humour, évidemment.

À lire aussi : Dragqueens, les reines de la nuit en pleine lumière

Barbada de Barbades et Sami Landri partent à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l’art de al drag, d’un océan à l’autre.

À Ottawa, Fredericton, Edmonton ou Trois-Rivières, on entre dans les coulisses d’un art qu’on pense parfois bien connaitre – à tort.

La force de cette série documentaire est d’aller au-delà des paillettes. Chaine pédagogique oblige (TFO), on est certes loin d’un film comme Solo, de Sophie Dupuis, mais l’émission parvient elle aussi à capturer un univers lumineux, où se glissent parfois des zones d’ombre. Comme les tabous liés à l’âge, au poids et au physique.

Dans la famille drag, on peut devenir arrière-grand-mère… à presque 40 ans. Ce qui n’empêche pas Lady T (Gilbert Drapeau), en Alberta, à l’aube de la soixantaine, de s’adonner à sa passion depuis huit ans.

Des parcours inspirants donc, qui aborde autant la professionnalisation de la pratique, que la couture (où aller chercher ses tissus), et la différence entre les artistes et leur alter ego.

Barbada de Barbades suit également une vedette drag dans une activité qu’elle connait bien : l’heure des contes. Nombreux sont celles et ceux qui ont critiqué (et critiquent encore) cette démarche… sans jamais y avoir assisté. Une nouvelle occasion de déconstruire mythes et préjugés infondés.

DRAG! d’la tête aux pieds propose un bel équilibre : des portraits vivants et vibrants, entrecoupés d’explications pertinentes de spécialistes.

C’est rafraichissant et réjouissant de voir des drags parler des drags dans une série destinée aux jeunes – et qui ne pourrait pas faire de mal à leurs parents!

Les épisodes de la série documentaire DRAG! d’la tête aux pieds sont disponibles sur la plateforme de TFO.

Souleymane (Abou Sangare) est livreur à vélo. Chaque soir, il s’engouffre dans les rues de Paris, au milieu des klaxons et des moteurs vrombissants, pour déposer des repas chez des particuliers qui ont été commandés via des applications bien connues.

Le problème, c’est que Souleymane est sans-papier. Il prépare un entretien pour une demande d’asile.

Le jeune Guinéen paie quelqu’un d’autre en échange de sa licence de livreur. Et ce n’est pas la seule personne qu’il doit payer pour survivre dans cette jungle urbaine – et capitaliste. Un «coach» en asile, qui lui apprend une histoire qu’il doit répéter mot pour mot le jour de son entretien, attend aussi sa part.

Tous les jours c’est le même refrain : rouler, appeler sa mère restée au pays, enchainer les déconvenues, payer, réciter son entrevue, trouver un endroit où dormir, et recommencer.

Abou Sangaré, parfait dans le film, – et lauréat du prix d’interprétation masculine dans la catégorie «Un certain regard» à Cannes, en 2024 – était lui-même en situation irrégulière quand il a tourné le film. Acteur non professionnel, il a été recruté au terme d’un casting sauvage.

Son histoire fait écho à celle de Souleymane. En 2017, à 16 ans, il rejoint la France dans l’espoir d’aider sa mère malade, après avoir traversé le Mali, l’Algérie, la Libye, la Méditerranée et l’Italie, avant d’échouer à Amiens, dans le nord de la France.

Après trois refus, il a finalement obtenu en janvier dernier un titre de séjour. Ça ne s’invente pas…

On suit Souleymane pendant 48 heures, juste avant son audition à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA), à l’issue de laquelle il obtiendra – ou pas – l’asile politique.

Entre thriller et documentaire, caméra sur l’épaule, ce film du réalisateur, Boris Lojkine, nous embarque littéralement au cœur de l’action, aux côtés de Souleymane (plusieurs scènes ont été filmées sur des vélos). Pour une plongée en apnée et sans fard dans le quotidien des sans-papiers.

De quoi donner le tournis, et la nausée. Parce que le film nous renvoie à nos propres œillères et contradictions : dans ce système social précarisant et procédurier, quel rôle jouons-nous?

L’histoire de Souleymane est disponible sur la plateforme de TV5Unis.

Kukum, de Michel Jean, Éditions Libre Expression, 2019.

Almanda ne se doutait pas que son existence basculerait le jour où son regard croiserait celui de Thomas, un jeune Innu. L’orpheline blanche quittera la ferme de son oncle et sa tante pour embrasser une vie nomade, sur les rives de la Péribonka et du lac Pekuami. Elle gagnera peu à peu sa place au sein de la communauté, jusqu’à en devenir sa base : libre, forte, et résiliente.

Expropriation, réserves, pensionnats, nature ravagée : avec Kukum, Michel Jean livre le récit de son arrière-grand-mère, mais aussi celui d’un peuple. Dans une langue à la fois dépouillée et d’une puissance inouïe, il dépeint les blessures du passé, la violence du déracinement et le pouvoir de l’amour. Un voyage à travers le temps et la terre.

– Camille Langlade

À lire aussi : L’essor de la littérature autochtone en francophonie minoritaire

Les aventures d’Alphonse Lapin, de Jean-Claude Alphen, D’eux, 2023.

Alphonse Lapin part pour un grand voyage autour du monde. Tantôt en avion, en bateau ou même en montgolfière, il visite Paris, Londres, Tokyo, Amsterdam et de nombreuses autres villes. En gondole à Venise ou devant l’opéra de Sydney, Alphonse s’émerveille. À Moscou, il assiste au ballet Le Lac des cygnes. New York, en plus de sa célèbre statue, lui réserve une belle exposition ainsi qu’une délicieuse gourmandise. De retour à Québec et malgré de nombreuses aventures, notre ami voyageur n’aura qu’une envie : repartir!

Cet album sans texte est une invitation aux voyages, aux découvertes et aux discussions. Idéal pendant les vacances d’été!

– Marine Ernoult

Le prince africain, le traducteur et le nazi, de Didier Leclair, Éditions David, 2024.

En plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, Jean de Dieu, traducteur pour un prince africain à Paris, doit déjouer les machinations du major Baumeister de la Gestapo. Il protège les richesses de son employeur, le prince Antonio, déjà au Portugal. Mais ce dernier a une autre demande pour Jean : aider Sarah, une Polonaise d’origine juive, et leur enfant à s’échapper.

Le prince africain, le traducteur et le nazi oscille entre le roman d’espionnage et historique. Didier Leclair ne passe pas beaucoup de temps à nous faire rêver à la Ville lumière, mais les descriptions des personnages, des petits appartements et de l’action nous plongent dans une série de péripéties bien ficelées qui donnent envie de connaitre la suite. Si on ne connait pas mieux Paris après la lecture, il nous laisse avec une meilleure compréhension de la vie angoissante dans la ville occupée.

– Julien Cayouette

À lire aussi : Lectures d’été : les coups de cœur de l’équipe de Francopresse

La très catastrophique visite du zoo, de Joël Dicker, Rosie&Wolfe, 2025.

La narratrice, Joséphine – qui aspire le plus sérieusement du monde à devenir inventeuse de gros mots quand elle sera grande –, tente d’expliquer à ses parents, avec sa logique implacable d’enfant, l’enchainement de péripéties loufoques qui ont fait que la sortie au zoo de sa classe «spéciale» a tourné à la catastrophe.

Rempli d’humour, de bonnes intentions et de grande sensibilité, ce roman arrive, comme trop peu d’ouvrages savent le faire, à tenir les petits en haleine, mais aussi à combler les grands. Chacun peut y trouver son bonheur.

Avec ce récit, les grands-parents qui attendent la visite de leurs petits-enfants pendant les vacances d’été ou les parents qui sont en quête de moments de qualité avec leurs enfants réussiront à faire oublier les écrans et à resserrer les liens intergénérationnels. À lire à voix haute en famille!

– Martine Leroux

Deux heures avant la fin de l’été, de Sébastien Pierroz, Éditions David, 2023.

Deux heures avant la fin de l’été nous plonge dans l’histoire de Damien, un expatrié français qui rend visite à son village natal. Cet endroit – marqué à jamais par le meurtre d’une jeune fille survenu des années plus tôt et commis par un immigrant algérien – regorge de mystères qui attirent notamment une jeune journaliste franco-ontarienne. Elle fera la rencontre de Damien et de son frère, et l’équipe partira à la recherche de réponses.

Des allers-retours entre 1976, 2002 et le présent font découvrir au lecteur une foule de personnages brillamment écrits et, bien sûr, leurs secrets. En trame de fond se trouve une analyse subtile, mais pertinente, des effets de la mondialisation sur la France rurale. En première ligne, un hommage magnifique à l’amour, au deuil et au courage. Rythmé et intrigant, c’est le genre de roman que l’on pose difficilement sur notre table de chevet.

– Marianne Dépelteau

Ru, de Kim Thúy, Éditions Libre Expression, 2009.

Ce roman semi-autobiographique raconte le parcours d’une personne qui fuit le Vietnam en tant que boat people pour s’installer au Québec. Elle écrit sur divers sujets, dont l’exil, l’adaptation, les souvenirs d’enfance et la reconstruction de soi dans un nouveau pays, grâce à des passages poétiques.

Kim Thúy mêle les petites anecdotes du quotidien à des réflexions sur la mémoire, l’identité et la résilience du côté de l’histoire vietnamienne que l’on entend peu souvent. Ses histoires sont authentiques, touchantes, voire bouleversantes. Ce qui marque le plus est sa vie en tant que réfugiée, de son départ du Vietnam à son arrivée au Canada, et ce qu’elle a dû vivre tout au long du trajet. C’est un livre qui se lit vite, mais qui reste longtemps en tête.

– Lê Vu Hai Huong

La formation terre-neuvienne Port-Aux-Poutines s’est fait un devoir de garder la langue française vivante en terre d’Amérique, où la francophonie est souvent un combat de tous les jours. Avec son nouvel album Oui B’y, le groupe veut plus que jamais la partager et l’enseigner à la jeunesse.

Les membres de la formation veulent rendre hommage aux gens qui ont défendu le français, notamment à Terre-Neuve, perdue au milieu de l’Atlantique Nord.

Pochette de l’album Oui B’y.

Le tout débute avec Chapeau, un hommage non seulement aux Français de l’ile, mais aussi de partout en Amérique. Ports-Aux-Poutines célèbre également les pêcheurs, avec une superbe valse country, Mon Grand-Père, l’un des plus beaux textes du disque. Ils n’oublient pas le territoire rude auquel il faut s’adapter, comme le démontrent les chansons Les Aurores Du Labrador et Les Bancs De Terre-Neuve.

Quelques pièces m’ont beaucoup touché, comme Le Héros, qui nous parle des premiers matelots à toucher terre en Amérique, sur un fond musical breton. Il y a aussi une magnifique version de Le Rossignol, avec un superbe trio vocal des plus captivants.

J’aimerais enfin faire une mention spéciale à la version revisitée d’une chanson traditionnelle popularisée par Zachary Richard dans les années 1970 : L’Arbre Est Dans Ses Feuilles, tout à fait savoureux.

Sur ce disque, Ports-Aux-Poutines nous offre une douzaine de chansons de style folklorique; un ensemble de pièces originales et de reprises qui saura captiver l’attention des auditeurs tout en nourrissant la fierté francophone.

L’une des voix les plus emblématiques de l’Acadie nous revient avec un autre moment de tendresse. Daniel Léger nous présente Acadienneté, un 6e opus à l’image de son grand talent de conteur.

Depuis 2004, il n’a cessé de progresser, nous offrant des textes magnifiques qui nous interpellent sur l’histoire, l’amour, le quotidien du village et les légendes. Cette variété de sujets est déposée sur de superbes mélodies country, bluegrass et folk.

Daniel Léger a sorti un nouvel album, Acadienneté.

L’auteur-compositeur-interprète acadien réussit encore une fois à nous captiver en nous livrant des mélodies profondes d’une musicalité hors du commun.

Lorsque l’on pense à Daniel Léger, on pense à des chansons puissantes. Eh bien, sur Acadienneté, on n’est pas en reste. Il y a deux hymnes à l’Acadie sur ce disque, Je renais de mes cendres et L’Acadie, je l’ai dans le tchoeur, deux textes extrêmement puissants sur la fierté acadienne. Mention spéciale pour la pièce Reviens-t’en, une valse country très touchante due à la richesse de son arrangement.

Le 15 aout, jour de la Fête nationale de l’Acadie, pourquoi ne pas s’offrir un nouveau produit rempli de richesses musicales. Grâce à sa voix paisible, l’interprète nous captive encore une fois par la force de ses mélodies et la profondeur de ses textes.

Après les Maritimes, je termine en souvenir, dans les Prairies. Il y a quelques mois je vous parlais d’une voix forte et captivante, d’un univers particulier.

Pochète de l’album L’autre bord du mur.

Née dans une famille de musiciens, c’était naturel pour Flora Luna de vouloir ouvrir ses ailes et de prendre la place qui lui revient. Elle nous présentait à la fin mars 2024, un premier microalbum dont elle signait paroles et musiques, avec quelques collaborations d’Anique Granger et Éric Burke. La jeune Franco-Manitobaine nous invitait dans son univers, L’autre bord du mur.

Tout au long de ce microalbum, elle nous interpelle sur des thèmes profonds, comme la maladie mentale, l’exploitation de l’image et la persévérance. La force des mots est gage d’une auteure dotée d’une sensibilité indéniable.

Ce microalbum dévoile six pièces aux arrangements puissants. De Mon sort à I’m Gonna let You in – l’unique pièce anglophone –, nous sommes séduits par d’excellentes trames de piano et de guitare, signes d’une grande compositrice.

L’autre bord du mur, une carte de visite impressionnante, met en valeur tout le talent de Flora Luna. Une voix exceptionnelle nous livre de superbes textes qui nous touchent les uns après les autres.

Une baie aux multiples facettes. La coréalisatrice Elisapie Isaac revient sur un pan de l’histoire canadienne peu – ou mal – connu : celui des unions entre des employés de la Compagnie de la Baie d’Hudson et des femmes inuit.

L’artiste inuk part à la rencontre de Charlie Watts et de Johnny qui, comme elle, sont des «Hudson’s babies», ces enfants nés d’une mère autochtone et d’un homme blanc qui travaillait pour la société.

La Compagnie disposait d’environ 500 postes de traite aux quatre coins du pays, dont certains étaient encore en activité dans les années 1980.

Le film s’attache à révéler la face humaine – et trop souvent occultée – derrière cette entreprise jadis florissante. Une dimension longtemps romantisée et érigée en symbole national, avant d’être très récemment remise en question.

À lire aussi : «Forte et fière», la jeunesse autochtone fait entendre sa voix

Car derrière ces trajectoires personnelles se dessine aussi, en filigrane, l’histoire avec un grand H du Canada. Devant la caméra, plusieurs universitaires reviennent sur les dessous colonialistes de la Compagnie et son exploitation des communautés autochtones.

D’ailleurs – et c’est peut-être le seul bémol de ce documentaire – l’enchainement entre les parties témoignages et historiques est parfois un peu abrupt.

Quoiqu’il en soit, le film reste plus que jamais d’actualité, à l’heure où les Autochtones se réapproprient leur histoire.

Ces enfants «dont personne n’a voulu», comme le dit Johnny, tentent, chacun à leur manière, de se réconcilier avec un héritage qui fait partie de leur identité, mais qui a parfois été lourd à porter. Beaucoup ont fait l’objet de moqueries pour leurs traits et leur apparence de «Blancs».

Émouvant et éloquent, Hudson Bay(bies) est aussi un appel lancé à ces pères qui ont laissé derrière eux un ou plusieurs enfants. Il n’est pas trop tard pour établir le contact, assure Elisapie devant la caméra.

Hudson Bay(bies), l’héritage méconnu, réalisé par Sophie Proulx-Lachance et Elisapie Isaac, est disponible sur la plateforme ICI TOU.TV.

Récompensé par le Prix du public pour le meilleur long métrage documentaire au festival Inside Out 2SLGBTQ+ de Toronto, ce film documentaire rend hommage à celles et ceux qui ont dû se battre pour leurs droits et leur liberté.

Il retrace les moments clés qui ont mené à l’émergence du mouvement 2ELGBTQI+ au Canada et façonné une lutte toujours vibrante.

À lire aussi : Purge LGBT au Canada : en parler «pour ne pas que l’histoire se répète»

Au moyen de rares images d’archives, on plonge au cœur de ce combat, dans les rues, au son des slogans et des témoignages de celles et ceux qui ont battu le pavé et pavé la voie pour les futures générations.

Entre descentes de police et spectacles de dragqueens, En marche raconte comment toute une communauté est sortie de l’invisibilité. Car quand l’homosexualité est décriminalisée en 1969, le combat est loin d’être terminé.

La nouvelle loi tolère les amours cachés, dans l’ombre du privé et de la chambre à coucher, pour les personnes de plus de 21 ans. Mais la discrimination envers les personnes 2ELGBTQI+ continue, dans toutes les sphères de la société.

Le documentaire met également en lumière les spécificités et les visions de chaque lutte : celle des hommes blancs gais, des lesbiennes, des personnes noires, des Latinos, des Asiatiques, des Autochtones. Une marche au pluriel, où chacun et chacune trouve sa place.

On en ressort galvanisé, mais aussi alerte, car ces droits acquis de longue haleine peuvent aisément être retirés – on l’a vu aux États-Unis et ailleurs. Comme le rappelle l’un des intervenants du film : «La lutte n’est pas terminée.»

À lire aussi : La désinformation politique et les enjeux 2SLGBTQIA+

En marche : l’amour et la résistance queers, réalisé par Noam Gonick, est disponible sur la plateforme de l’Office national du film du Canada (ONF).

Deux artistes, Marie-Véronique Bourque de la Saskatchewan et Christine Tassan du Québec, ont fait de la nature un projet de création. Elles se sont laissé inspirer par la faune pour produire Bruissement boréal, un album aux sonorités jazz des plus captivantes.

Pochette de l’album Bruissement boréal.

Car la nature, peu importe notre emplacement dans ce beau grand pays, influence chaque jour notre comportement et nos vies.

Dès la pièce maitresse qui ouvre l’album, Aurore boréale, on remarque la complicité des instrumentistes. Marie-Véronique Bourque à la flute, Christine Tassan aux guitares, David Meunier-Roy à la contrebasse et Olivier Bussières aux percussions, nous transportent dans un univers jazz profond avec une fluidité hors du commun.

Chaque partition, chaque solo, chaque mélodie compose un geste de tendresse et de séduction. Bruissement et Le train de la première heure sont d’autres pièces extrêmement puissantes pour leur pouvoir de suggestion.

Le duo féminin explore le blues avec les pièces Les rayons de l’automne et Le blues du lac Wascana, alors qu’elles courtisent le funk sur Ça croasse en masse. Mon coup de cœur reste cette superbe ballade jazz, Les nuages de Sutton, où le duo guitare-flute est vraiment mis en évidence.

S’inspirant de leur coin de pays, mais aussi de l’une de l’autre, Marie-Véronique Bourque et Christine Tassan nous offrent un riche univers jazz. La virtuosité des deux musiciennes constitue la force majeure de l’album.

Écarlate est un jeune trio acadien à découvrir. Clémence Langlois, Daphnée McIntyre et Samuel LeBlanc sont trois multiinstrumentistes. Dès ses débuts en 2022, le groupe remporte la 17e édition d’Accros de la chanson et la 52e édition du Gala de la chanson de Caraquet, ce qui propulsera sa carrière sur la scène des Maritimes.

Le groupe Écarlate a sorti le nouvel album Coup de soleil.

Nourrie de tous ces honneurs, la formation de Moncton, au Nouveau-Brunswick, présente aujourd’hui Coup de soleil, un univers folk des plus intéressants.

Ce qui ressort de ce premier album est l’innocence. L’innocence dans la voix grâce à des interprétations justes, l’innocence dans les musiques également. On ressent une fraicheur dans les arrangements, une certaine intimité dans les prestations vocales.

Dès la première pièce, Feu Follet, la profondeur du produit nous captive. Le texte autant que la structure musicale de Quand le cowboy pleure en fait un brillant ver d’oreille.

Les chansons Lu à 22h17 et Des choses à changer, fruits d’une rupture amoureuse, forment deux autres bijoux de l’album. On y retrouve également un superbe solo de guitare.

Parlant de guitares, le blues Garde-le pour toi est magistral. Le texte de la chanson reste l’un des plus profonds du disque. Écarlate termine l’album avec un autre excellent folk, Au revoir.

Avec l’expérience acquise, le jeune trio démontre déjà beaucoup de potentiel. Il nous donne une belle image de la relève musicale acadienne. Avec une certaine innocence, les membres de la formation séduisent par la puissance de leurs arrangements et leurs très beaux textes. Bref, Coup de soleil est un album fort réussi.

Jadis membre de la formation franco-manitobaine Madrigaïa, Ariane Jean poursuit son développement artistique sous le nom de Sala. Il y a deux ans, elle nous proposait un deuxième album de six chansons, Surface, et nous démontrait à nouveau son grand talent.

Pochette de l’album Surface.

L’auteure-compositrice-interprète signe toutes les paroles et musiques de l’album, dont trois avec une ancienne collègue, Annick Brémault (Chic Gamine dans Madrigaïa). Sala a toujours cette voix puissante, dont elle varie les intensités selon les émotions désirées.

Au niveau des musiques, Sala offre des univers pop solides. Que ce soit la pièce-titre Surface, Nos secrets, ou encore Les pieds dans le béton, l’auditoire est interpelé par une musicalité des plus accrocheuses. Deux pièces maitresses, Je ne veux pas grandir et Je ne dors plus, nous dévoilent toute la pureté d’une voix unique.

La plume intimiste et enveloppante de la Franco-Manitobaine nous séduit. Je crois fortement que Sala est l’un des plus beaux diamants de la francophonie canadienne.

Baignades, d’Andrée A. Michaud, Québec Amérique, 2024.

Imaginez des vacances au camping tant attendues, au bord d’un lac, au cœur de l’été québécois, chaud et humide. Un père, une mère, leur petite fille. Alors que cette dernière se baigne nue dans le lac, le propriétaire crie au scandale. Plus tard, un autre incident pousse la famille à fuir en pleine nuit, sous l’orage, à bord de leur énorme VR. Les premiers dominos d’une suite d’évènements menant droit au cauchemar. Un cauchemar de forêt dense, de pluie, de lucioles et de (re)trouvailles inattendues.

Dans ce polar, on entre tour à tour dans la tête de chaque protagoniste, bons comme méchants. Le tout servi par une écriture fluide, entêtante, qui nous amène du passé au futur, en plongeant dans le présent, étouffant. De quoi bien nous tenir en haleine, même quand on pense avoir trouvé l’issue.

– Camille Langlade

À lire aussi : Trois polars pour voyager dans le temps (Chronique)

Les falaises, de Virginie DeChamplain, Éditions La Peuplade, 2020.

Une jeune femme revient dans sa Gaspésie natale, au Québec, lorsqu’elle apprend que le corps de sa mère a été retrouvé sans vie sur une plage du fleuve Saint-Laurent. Avec sa sœur et sa tante, elle entreprend de vider la maison familiale, mais décide d’y rester afin de se plonger dans les souvenirs. Elle découvrira l’histoire de sa mère, mais surtout celle de sa grand-mère, à travers les journaux de celle-ci.

Ce roman dépeint avec sensibilité et réalisme la difficile communion entre trois générations de femmes. Il y est question d’héritage et de racines; où les planter pour se sentir vraiment chez soi, surtout quand on a soif d’ailleurs? Les falaises, c’est un beau voyage poétique, tempétueux et mélancolique, qui vous transportera de la Gaspésie à l’Islande.

– Marine Ernoult

500 ans de résistance autochtone, de Gord Hill, trad. de Marie C Scholl-Dimanche, Éditions Prise de parole, 2023.

Une bande dessinée éducative (pour adultes) n’est pas une suggestion de lecture d’été classique, mais 500 ans de résistance autochtone est un incontournable pour tous ceux et celles qui s’intéressent à l’histoire commune des Autochtones de l’Amérique et des colons européens.

Gord Hill présente les moments importants sans compromis, sans tenter d’adoucir l’histoire d’un côté ou l’autre. Les évènements sont racontés de façon succincte, ce qui permet de découper facilement les périodes de lecture. Les dessins, parfois crus, sont pour un public averti.

– Julien Cayouette

À lire aussi : L’essor de la littérature autochtone en francophonie minoritaire

La grande lectrice Elizabeth-Rose Mepham était ravie de découvrir l’univers d’Edgar Payette et de ses paillettes. Roman de Simon Boulerice, publié aux Éditions Québec Amérique, 2012.

La famille Payette compte deux fils bien différents l’un de l’autre. L’ainé, Henri, arrive à l’adolescence. Il est timide et prévoit déjà mener un jour une sérieuse carrière de dentiste, comme ses parents. Edgar, lui, est tout le contraire : flamboyant, doué d’un fort sens de la mise en scène et débordant de créativité. À tel point que son grand frère ne le trouve pas de tout repos et voudrait bien, lui aussi, être le centre d’attention à l’occasion.

Inspiré d’un vrai jeune garçon, le roman Edgar Paillettes s’adresse à un public de 9 ans et plus, mais son histoire fait chaud au cœur et rappelle – même aux adultes – que parfois, il faut essayer de voir la vie avec les yeux de l’autre et que, souvent, la différence n’a pas d’importance… et aussi, qu’après tout, «le ridicule ne tue pas»!

– Martine Leroux

L’Affaire Cannon, de François Charbonneau, Éditions du Boréal, 2025.

En 1945, George Cannon et sa femme, Lillian, se voient interdire l’accès à la salle à manger du Château Frontenac, à Québec, à cause de la couleur de leur peau. En 2020, une chronique du Devoir traitant de ce morceau d’histoire fait sourciller le professeur et essayiste François Charbonneau, qui commence alors sa quête pour la vérité. Un travail qui devrait faire l’envie de tout journaliste.

Important, son ouvrage participe à la lutte contre la réécriture de l’histoire. Il rend justice aux Canadiens français de l’époque, dont le véritable rôle dans cette histoire méritait d’être raconté, ainsi qu’à la mémoire du Dr Cannon, figure emblématique de l’histoire afro-américaine. Le livre nous plonge dans les aventures parallèles, mais désormais inextricablement liées, du chercheur persévérant qu’est François Charbonneau et du médecin courageux que fut George Cannon. Un livre passionnant et éclairant qui intéressera les amoureux et amoureuses de la vérité.

– Marianne Dépelteau

Talleyrand, le prince immobile, d’Emmanuel De Waresquiel, Fayard, 2006.

De Louis XVI à Louis-Philippe 1er, en passant par la Révolution, Napoléon 1er, Louis XVIII et Charles X, Talleyrand a été le conseiller, le négociateur et le stratège de toutes ces autorités. Il savait traiter avec les grands de ce monde et les manipuler, souvent à leur insu, en s’imposant comme l’homme de la situation, l’indispensable, même si parfois, ses maitres le détestaient. Talleyrand savait aussi se faire haïr comme pas un.

Emmanuel de Waresquiel plonge très profondément dans le vécu de ce géant de l’influence pour nous décrire les moindres détails de son parcours extraordinaire. Par moment, on est cependant inondé d’informations qui peuvent rendre la lecture ardue. Si l’on peut passer outre et faire preuve de patience, la récompense sera de découvrir cette période mouvementée de la France comme si on la vivait de l’intérieur. Et on reste estomaqué par la vie hors du commun de ce personnage hors norme.

– Marc Poirier

Le groupe acadien Les Gars du Nord donne un aperçu de leur énergie sur scène avec Les années tranquilles. Pour paraphraser cette formation de sept musiciens, ce n’est pas si tranquille que ça.

Dès la pièce-titre qui ouvre l’album, le groupe ne cesse de nous faire danser au son des trames country, bretonnes et ragtime. L’autre élément de puissance sur cet album se retrouve dans l’enregistrement des voix. Que ce soit en solo ou en harmonie, celles-ci sont très accrocheuses. Les textes sont le fruit de légendes locales et urbaines, mais aussi d’hommages aux gens côtoyés.

Un exemple d’hommage fort réussi est Le soldat. Les trois chanteurs principaux – Maxime Mcgraw, Wilfred LeBouthillier et Danny Boudreau – livrent l’un des plus beaux textes de l’album sur un air de valse.

Sur un bel air breton, Grand-père Johnny captive tout autant. L’album se termine avec une histoire de route à reprendre en podorythmie, Edgar.

Pour quelques secondes, on croit se retrouver dans l’univers du groupe Suroît. La comparaison est facile et valable, mais Les gars du Nord sont bien plus qu’un hommage à ce groupe acadien légendaire. De plage en plage, leur énergie nous envahit et on se laisse aller aux sons de leur musique et de leurs harmonies vocales. Les années tranquilles est le nec plus ultra pour lancer vos fêtes tout au long de l’année.

À lire : Marc Lalonde : 30 ans à faire rayonner la musique francophone canadienne

L’un des auteurs-compositeurs les plus prolifiques de ces dernières années en Ontario français nous offrait au printemps un 7e album francophone, Salon des refusés. Un propos sur l’art avec un grand A, des initiés aux puristes, des grands tableaux aux plus personnels.

Toujours avec cette musicalité qui lui est propre, Edouard Landry nous fait voguer entre des univers pop, country, folk et rock. Les solos de guitare sonnent vrais et les orchestrations tout autant.

La plume d’Edouard Landry n’a rien perdu de sa vigueur. Elle est toujours aussi franche et directe. L’auteur-compositeur a toujours ce timbre de voix qui nous berce tout au long de l’album.

Il nous offre encore quelques petits bijoux sur ce disque. Le premier, Blues de l’académie, est un country blues captivant sur les soi-disant experts en œuvres d’art qui décident de ce qu’est un bon tableau.

Lettre de rejet est un country folk sur le phénomène de la cassette. La pièce-titre, Salon des refusés, est une autre pièce musicalement puissante. La dernière plage, Les nymphéas, est une trame de piano tout à fait sublime.

Edouard Landry est comme un bon vin, plus le temps passe, plus il nous offre des albums hors du commun. Son dernier album est le fruit d’une musicalité plus intéressante que jamais et sa plume n’a rien perdu de sa fraicheur.

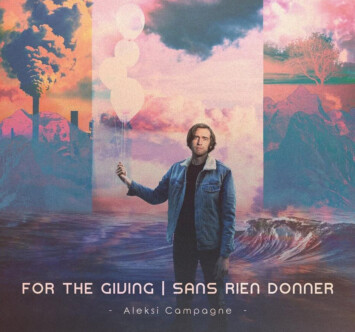

En souvenir, je vous ramène en 2023, où je vous avais présenté Aleksi Campagne, membre de cette famille de musiciens de la formation fransaskoise Hart Rouge. Avec son album For The Giving/Sans rien donner, Aleksi Campagne nous emmenait ailleurs. Un ailleurs très orchestral, plus près de la pop que du folklorique.

Aleksi Campagne est un multiinstrumentiste qui offre un univers urbain riche aux arrangements multiples et surprenants. Chaque instrument, utilisé comme le morceau d’un casse-tête, ajoute une couleur, une émotion. L’artiste présente des textes merveilleux sur l’amour, sa déchéance et sa rupture.

Dès les premières notes de Quand je ferme les yeux, nous sentons que nous pénétrons dans un univers particulier. Il y a de beaux petits bijoux; comme l’oasis folk, La peur s’envolera ou, Rome, un puissant air rock sur l’environnement.

Quand on danse dos à dos est une autre pièce magnifique sur une rupture amoureuse. J’adore aussi le langoureux et savoureux Jazz-Pop Je reviendrai vers toi. Je dois enfin mentionner Vent des prairies, une superbe trame piano-violon, l’un des plus beaux textes de l’album.

L’album double avec dix chansons en version anglaise et française est des plus captivants. Grâce à une voix unique et des orchestrations profondes, la richesse de chaque plage séduit l’auditeur.

Selon l’Office québécois de la langue française (OQLF), l’empathie désigne la «capacité d’une personne à s’identifier à autrui et à éprouver à l’intérieur d’elle-même les émotions ou les sentiments ressentis par l’autre».

C’est exactement ce qui se passe à l’écoute d’Empathie, la nouvelle série écrite et portée par la comédienne Florence Longpré. Avec beauté, finesse et humanité, elle nous plonge dans le monde souvent mal connu – et perçu – de la psychiatrie, loin des camisoles blanches et des asiles fantasmés à la Arkham.

Dès les premières minutes, on embarque. Suzanne (Florence Longpré), en lendemain de veille, poutine oubliée au pied du lit, découvre qu’elle a couché pour la première fois avec un homme.

Entre galères diverses et mésaventures menstruelles, elle s’apprête à commencer un nouvel emploi de psychiatre dans un hôpital pénitentiaire, avec des patients jugés dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui.

On se dit : «Oh boy, comment va-t-elle survivre à cette première journée?» Réponse : brillamment.

Les personnages défilent, leurs états d’âme aussi. Plus que de faire ressentir les émotions, la série les donne également à voir, à travers des métaphores dansées – magnifiques – ou les visages déformés, habités, des patients de l’institut psychiatrique où travaillent Suzanne et son équipe.

On entrevoit ainsi un monde intérieur invisible à l’œil nu. Certaines scènes, comme celle du chandelier ou des poubelles, sont incroyables. Le jeu des acteurs et des actrices est impeccable, sans parler de la mise en scène.

Le tout est accompagné par une bande-son éclectique, qui mêle Sia, Capitaine Flam ou encore Gene Kelly. Les mots ne sont pas en reste; les répliques fusent, parfois crues, mais toujours dans le mille. Bref, c’est bon.

Empathie fait partie de ces séries qui vous secouent, vous embarquent sans crier gare et vous font voir le monde autrement, ici les maladies mentales notamment. Le genre de série où l’on attrape la télécommande sans trop savoir à quoi s’attendre, juste pour passer le temps – et BIM! Ni une, ni deux, on est accroché. Et on ne peut plus décrocher.

Préparez-vous à avoir les yeux remplis d’eau, à rire et à vous révolter en un seul épisode. Voilà donc une tragicomédie qui a le don d’aborder des sujets déprimants sans nous déprimer. Empathie redonne foi en l’humanité et ça fait du bien, surtout en ce moment.

Les 10 épisodes de la série Empathie, réalisée par Guillaume Lonergan, sont disponibles sur la plateforme payante Crave.

Parce qu’il n’y a pas que le hockey dans la vie, les boys s’illustrent aussi sur les pointes. Le documentaire Les boys du ballet – sélectionné aux Prix Gémeaux pour le Meilleur documentaire arts et culture en 2016 – suit le parcours de trois danseurs du Ballet royal de Winnipeg, l’une des plus anciennes compagnies en Amérique du Nord et l’une des plus sélectives. Sur 700 candidatures, une trentaine seulement seront retenues.

Dans un milieu où les ballerines dominent l’imaginaire collectif, le film explore les espoirs, les doutes et les certitudes de ces trois jeunes hommes francophones.

Logan (10 ans) rêve de passer de la division récréative à l’école professionnelle du Ballet, où seuls quelques élus accèdent chaque année. Michel (14 ans), déjà dans la division professionnelle de l’école, doit prouver qu’il a l’étoffe d’un grand. Tandis que Philippe (21 ans), en fin de parcours, vise un contrat professionnel, malgré une blessure qui remettra tout en cause.

«Quand je me réveille le matin, je me demande vraiment, sérieusement, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais?», confie Michel. Les danseurs parlent de leur passion avec sincérité et candeur, sans filtre. On suit leur parcours, autant sur le plan personnel que professionnel, un cheminement qui est forcément différent à 10 ans et à 21 ans.

Et c’est là toute la force du documentaire : montrer l’évolution et la vision de leur pratique, du sortir de l’enfance à l’âge adulte, où l’on ne cherche plus seulement à danser, mais aussi à trouver un emploi.

On est ému par l’espièglerie de Logan, un sourire lumineux toujours accroché aux lèvres malgré une terrible épreuve, et par la pression, l’inquiétude qu’on lit dans les yeux des deux plus âgés.

L’occasion aussi d’en apprendre davantage sur la dimension professionnelle d’un art loin de se limiter au tutu, qui demande autant de grâce que de résilience. Une incursion sensible et inspirante dans un univers où chaque pas compte.

Les boys du ballet, réalisé par Janelle Wookey et Jérémie Wookey, est disponible sur la plateforme de TFO.

«À moitié japonais et à moitié canadien, je me suis toujours senti obligé de naviguer entre deux mondes, entre deux personnalités et deux identités.» Né d’un père japonais et d’une mère québécoise, Mamoru Vincent Blais-Shiokawa a grandi au Manitoba. Il est «hafu», ce qui signifie «métissé» en japonais.

Il profite d’un voyage avec son père au Japon pour essayer de résoudre ce dilemme qui l’habite depuis toujours : «Qui suis-je?»

Entre une mère extravertie et un père «qui réfléchit beaucoup», Mamoru Vincent a toujours essayé de trouver sa place. Son père n’a jamais demandé la nationalité canadienne, tandis que sa mère ne parle pas japonais.

Il est bien parti étudier un an au Japon, mais, loin de la vision fantasmée qu’il s’en faisait, il a été confronté au rejet.

Le Franco-Manitobain questionne aussi ce que c’est de grandir dans une petite ville où il n’y a qu’un seul asiatique la ronde, alors qu’au Japon, on lui fait bien comprendre qu’il n’est pas considéré comme Japonais.

Dans le documentaire Hafu, Mamoru Vincent Blais-Shiokawa explore sa double identité, entre le Canada et le Japon.

Hafu permet de formuler et réfléchir à une question que doivent se poser bon nombre d’enfants de couples mixtes ou de nouveaux arrivants au Canada : qui sont-ils, quelle est leur place dans un monde aux multiples lectures? Comment appréhender les nuances d’une vie à l’intersection de deux cultures, sans savoir quelle direction prendre?

Pudique, le réalisateur laisse peu à peu tomber sa carapace devant la caméra. Un film sensible et initiatique, malgré une chronologie quelquefois décousue.

Hafu, réalisé par Mamoru Vincent Blais-Shiokawa, est disponible sur la plateforme TV5Unis.

Au Yukon, Julian plonge dans un lac gelé avant de concocter des pâtes fraiches. Dans le Nord de l’Ontario, Audrey-Anne pêche sur la glace et joue du ukulélé, tandis que sur la Côte-Nord, au Québec, Shapatu monte sur scène avec une pièce de théâtre innue.

KAPSUR fait le pari de faire découvrir le Canada francophone hors des sentiers battus, à travers le quotidien de 20 jeunes, qui partagent leurs passions, leurs émotions et leur attachement profond à leur territoire, mais aussi à leur langue.

Chaque épisode revient aussi sur l’histoire et la géographie de chaque lieu, ou sur les légendes autochtones qui les peuplent, avec en bonus des jeux-questionnaires ludiques et des capsules.

À lire aussi : Télé : IA, beautés hors normes et dose d’Improtéine

Au gré des saisons et d’un océan à l’autre, KAPSUR nous plonge dans une mosaïque de personnages inspirés et inspirants, et ça fait du bien. Loin des discours pessimistes de déclin du français, de jeunes derrière leurs écrans ou d’assimilation, la série dresse un portrait encourageant de la francophonie d’aujourd’hui et de demain.

Qu’ils soient originaires du Canada, du Maroc, de France, d’Ukraine ou du Burundi, ces jeunes dessinent une francophonie loin des statistiques et des grandes villes.

Cout de la vie, postsecondaire, enjeux autochtones : l’immersion n’élude pas les défis auxquels ils font face, parfois contraints de travailler quelques jours par semaine pour financer leurs études.

La série se regarde sans effort, à tout âge, avec en bonus de superbes images qui donnent envie de voir du pays!

À lire aussi : «Forte et fière», la jeunesse autochtone fait entendre sa voix

KAPSUR

Deux nouveaux épisodes sont diffusés chaque mardi sur TFO. Toutes les capsules restent disponibles sur la plateforme.

Pas toujours facile de trouver l’âme sœur sur l’asphalte. Proche cousine de L’amour est dans le pré, la téléréalité Cœur de trucker suit quatre camionneurs et camionneuses en quête d’une personne avec qui partager leur quotidien atypique, sur les routes du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, en passant par la Nouvelle-Écosse.

Dans cette troisième saison, toujours animée par l’humoriste québécois P-A Méthot, on suit Jérémie (28 ans), Josiane (24 ans), Nathalie (52 ans) et Christian (41 ans) lors de leur première date, leurs interrogations, et, surtout, leur passion.

Jérémie, veuf et orphelin depuis peu, ne lâcherait son bolide pour rien au monde. Pourtant, son père, lui-même amateur de moteur, a toujours espéré qu’il ne deviendrait pas camionneur, «parce que c’était un métier de pauvre et un métier dur», disait-il à la mère de Jérémie. Le décor est planté.

Dès les premières minutes, accompagnées de riffs de guitare électrique et d’une voix off dramatique façon doublage de téléréalité américaine, on redoute le pire. Et pourtant, que nenni! Derrière ses airs de téléréalité calibrée pour les initiés, Cœur de trucker se révèle vite être un concentré de sensibilité et d’authenticité.

Car derrière leur carapace, ces aventuriers et aventurières de la route cachent des parcours de vie parfois émouvants. L’occasion aussi de déconstruire au passage quelques clichés qui collent à ce métier indispensable à l’économie canadienne.

Un peu comme certains prétendants et prétendantes, on plonge dans un monde dont on ne connait pas forcément les codes, mais un monde qui a beaucoup à nous apprendre.

Loin des émissions cantonnées aux grandes villes et à leur public citadin, Cœur de trucker bifurque vers d’autres chaussées, où résonnent différents accents et réalités. Comme pour nous rappeler que la vie, avec ses virages serrés et ses nids-de-poule, reste un long trajet où chaque détour a son histoire. À voir si l’amour sera au rendez-vous…

La troisième saison de Cœur de trucker est diffusée tous les jeudis à 21 h sur Unis TV et reste disponible sur TV5Unis, comme les deux éditions précédentes. L’émission comprend dix épisodes de 60 minutes, réalisés par Stéphane de Grosbois.

Des couches transformées en litière, une piste de ski sur le toit d’une centrale ou de vieux néons recyclés : dans la nouvelle saison d’Espèces d’ordures, l’animateur Frédéric Choinière poursuit son tour du monde des poubelles.

À Dakar, Paris, Bogota, Las Vegas ou encore Montréal, cette série documentaire va à la rencontre de celles et ceux qui innovent, recyclent et bousculent les mentalités, comme cet «homme plastique» sénégalais ou ce tiktokeur éboueur parisien, qui lâche un «j’en ai marre de marcher dans la merde» bien senti.

Ce dernier met en garde contre les micros-déchets, et pour cause : à Paris, 4 millions de mégots de cigarette sont ramassés chaque jour.

À la recherche des bacs de recyclage à Las Vegas – quasi inexistants –, on réalise aussi à quel point les mentalités peuvent être différentes d’un bout à l’autre de la planète.

Néanmoins, Espèces d’ordures prouve que, face à la montagne de déchets que nous produisons dès la naissance, chacun et chacune peut agir. Un tour du monde ludique, humain et nécessaire.

À lire aussi : Concours BD : les jeunes dessinent leurs villes écologiques

Les 10 épisodes sont diffusés les mardis à 19 h depuis le 22 avril sur TV5. Ils sont aussi disponibles sur TV5Unis.