Publié le 13 avril 2023

Avertissement : Exceptionnellement, la présente édition du Rétroviseur est rédigée au «je», pour rendre honneur à cette chouette lettre au passé relativement jeune.

La lettre J a eu une longue gestation avant de venir au monde.

On ne double jamais la lettre «j». Comme le «i», sa voisine et sœur ainée, on ne lui met pas de point lorsqu’elle est majuscule (à moins qu’on ne l’ait simplement pas trouvé). Ce qui ne fait pas d’elle une minus pour autant. Au contraire!

Elle est un peu princesse : elle n’apparait jamais avant une consonne ou la voyelle «i» — sauf dans des mots empruntés, comme jihadisme — ni à la fin d’un mot (déj ne compte pas). Elle est une des dernières venues de notre alphabet. Histoire de J.

Malgré qu’elle serve d’initiale à tous ces mots jouissifs, et à bien d’autres, la lettre J a été adoptée officiellement dans notre alphabet seulement en 1762, par l’entremise de la 4e édition du Dictionnaire de l’Académie française.

Dans la préface de l’ouvrage, l’Académie explique que l’ajout du J — ainsi que du U, au même moment — fait partie de changements considérables «que les gens de lettres demandent depuis longtemps».

Le J et le U deviennent alors les 24e et 25e lettres de l’alphabet. La 26e sera le W, quoique, entre vous et moi, il y a anguille sous roche derrière toute cette affaire.

La lettre W n’est toujours pas reconnue par l’Académie française comme 26e lettre de l’alphabet.

Même si des mots commençant par la lettre W figurent dans le Dictionnaire de l’Académie française depuis la 5e édition (1798), l’Académie n’a pas encore ajouté cette lettre à l’alphabet.

La 8e — et plus récente — édition du Dictionnaire de l’Académie française atteste l’usage de cette lettre, mais souligne, comme dans la 7e édition (1878), que le W n’est utilisé que «pour écrire un certain nombre de mots empruntés aux langues [des peuples du Nord]».

Cela n’a pas empêché le Petit Larousse d’intégrer le W à l’alphabet français en 1948, suivi du Grand Robert en 1964.

Ces dictionnaires ont-ils le pouvoir de décréter l’ajout d’une lettre, même si l’Académie ne l’a pas fait? Pas sûr.

Mais il y a de l’espoir : la 9e édition du Dictionnaire adoptera tout probablement le W. Enfin, c’est ma prédiction. Cette édition est en préparation depuis… 1986. L’Académie a publié par tranches les sections terminées. Elle en est rendue au mot «sommairement».

Quand on est immortels, on peut prendre son temps. J’espère qu’on ne les paie pas à l’heure…

Le J doit tout au I

On a beaucoup écrit sur l’origine du J. Parfois, comme c’est souvent le cas lorsqu’on fouille l’histoire des choses, on trouve des explications différentes, voire contradictoires. C’est le défi de pouvoir séparer le bon grain de l’ivraie. Je braque ici le télescope sur le Rétroviseur, afin de reculer très loin.

1 Alphabet phénicien, 2 Alphabet grec (ionien, attique et eubéen), 3 Alphabet grec (classique, étrusque), 4 Alphabet latin.

Pour faire court (disons, moyennement court), notre alphabet est une modification de l’alphabet latin, adopté par les Romains, et il était lui-même une variation de l’alphabet étrusque tiré de l’alphabet grec, ce dernier étant issu de l’alphabet phénicien (le plus ancien qui mérite cette appellation) qui, en fait, était le résultat d’emprunts et d’inspirations de l’écriture cunéiforme des Sumériens et des hiéroglyphes égyptiens. L’arbre est dans ses feuilles marilon, marilé.

Ni les Phéniciens, ni les Grecs, ni les Étrusques, pas plus que les Romains n’avaient de lettre J dans leur alphabet respectif. Le I était alors suivi directement du K. La naissance du J dans notre alphabet — donc, son jour J — surviendra lors de la… Renaissance. C’est compliqué.

Mais pour tout dire, le J est un rejeton de la lettre I, qui s’appelle le iota chez les Grecs. Et ce sont eux qui ont commencé à utiliser le J à la fois pour le son «i» comme en français et pour le «ye». Les Étrusques n’ont pas dérogé d’un iota (je m’excuse) à cette façon de faire, pas plus que les Romains, et ensuite les Français.

En France, au Moyen Âge, on a eu tendance à «allonger» le I lorsqu’il était en position prééminente, comme sous la forme d’une initiale. Le J aura différentes prononciations dans d’autres langues. C’est leur droit.

Une lettre, deux pères

La paternité du J est disputée par deux grammairiens européens.

Page couverture du Tretté de la grammere francoeze, première grammaire française, signée par Louis Meigret.

Dans le coin droit, on retrouve Gian Giorgio Trissino, dit Le Trissin, un Italien né en 1478. En 1524, Trissino écrit l’Epistola de le lettere nuovamente aggiunte ne la lingua Italiana adressée au pape Clément VII. Dans cet ouvrage, il crée les lettres J et U. Comme le I qui avait deux rôles, la lettre V était jusque-là utilisée pour représenter deux sons : celui du V et du U.

Dans le coin gauche, on aperçoit un rival de taille : Louis Meigret, un Français né vers 1510 et auteur de la première grande grammaire française. Dans son Tretté de la grammere francoeze, publié en 1550, il fait du I long un J et lui donne la prononciation actuelle [ʒ], comme dans «je suis libre».

Les Français font de Meigret le «père» des lettres J et U, même si son ouvrage parait 26 ans après celui de Trissino. Fake news?

Toujours est-il que certains attribuent à Trissino la forme actuelle du nom de Jésus dans plusieurs langues – dont le français et l’anglais. À l’origine écrit «Yeshua» en araméen, le prénom se transforme en «Iesous» en grec, légèrement modifié à «Iesus» en latin, avec la prononciation «ye».

Donc, Trissino remplace le I de Iesus par le J et Meigret lui donne la prononciation actuelle. Un travail d’équipe. Dans la langue anglaise, on préférera plutôt la prononciation «dj» pour le J, ce qui donnera «djisus». Chacun son truc.

Gian Giorgio Trissino est l’un des deux grammairiens à qui on attribue «l’invention» de la lettre J.

Malgré «l’invention» du J et du U au XVIe siècle, le I et le V continueront d’être utilisés respectivement pour le J et le U pendant un certain temps.

À preuve, au siècle suivant un certain écrivain du nom de François-Marie Arouet décide de se créer un pseudonyme. Il prend son nom de famille et y ajoute les initiales L. J. (signifiant Le Jeune – pour imiter, croit-on, des auteurs de l’Antiquité, comme Pline le Jeune), ce qui donnerait aujourd’hui Arouet L. J.

Or, comme à l’époque le U et le J sont encore respectivement V et I, Arouet L.J s’écrit en fait AROVET L. I., ce qui donnera l’anagramme… Voltaire. Brillant!

Cette histoire de J m’a quelque peu épuisé. Permettez que je «finis-je» ici?

Publié le 27 avril 2023

C’est un pur hasard si deux mets aussi populaires issus du Canada francophone partagent le nom de poutine. C’est d’ailleurs la seule chose – outre la patate – que la poutine québécoise et la poutine acadienne ont en commun. Et encore là, tout un monde sépare la frite de la boulette gluante.

La poutine râpée acadienne : le résultat final.

Si vous lisez quelque part que la poutine râpée est le plat «national» de l’Acadie, détrompez-vous! C’est un plat traditionnel acadien, mais uniquement dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, dont la région de Moncton.

Dans ce coin d’Acadie, on la mange n’importe quand, pour les petites ou les grandes occasions. À Noël et pour les pas d’occasions pantoute.

Au fil du temps, elle est tout de même devenue emblématique au pays de la Sagouine. Dans sa mémorable interprétation des Douze jours de Noël (Twelve Days of Christmas), l’ancien groupe acadien Les Méchants Maquereaux reçoit, au premier jour, «un gros mess de poutine râpée».

Quelques restaurants ont fait de ce plat leur spécialité. À Bouctouche, où se trouve le vrai Pays de la Sagouine, il y a La Poutine à Léa et La Poutine acadienne. Il y a aussi Saint-Antoine poutine râpée à… Saint-Antoine. À Moncton, Chez mémère poutine & râpée offre la poutine du jour et, pour 25 cents de rabais, la poutine d’hier. Curieux, car certains, comme la chanteuse acadienne Lisa LeBlanc, disent qu’elle est meilleure le lendemain. M’enfin.

La râpure, une variante de la poutine râpée, est très populaire chez les Acadiens et Acadiennes de l’Île-du-Prince-Édouard et de la baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse.

Une variante appelée râpure garnit les tables acadiennes de l’Île-du-Prince-Édouard et de la baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse. Il y a aussi des dérivés comme la poutine à trou, d’apparence similaire, mais qui est un dessert.

L’origine du mot poutine? Étrangement, tant pour l’acadienne que la québécoise, certains ont pensé que «poutine» pourrait être une déformation de «pouding», francisation du mot anglais pudding, qui lui-même proviendrait du français «boudin». Mais cette hypothèse ne semble pas tenir la route. La poutine ne fera pas chanter les p’tits Simard.

Une chose cependant est sure : la poutine râpée précède de loin la poutine du Québec, inventée dans les années 1950.

Sur la piste de la poutine râpée

Alors, d’où vient la poutine râpée? Vous êtes au bon endroit pour le découvrir.

La référence en la matière est le père Clément Cormier. Il semble en effet être le seul à s’être vraiment penché sur le passé de ce plat de la gastronomie acadienne. Historien et bâtisseur de l’Acadie moderne, il a été, entre autres, le recteur-fondateur de l’Université de Moncton.

Des poutines râpées en cours de préparation.

Dans le premier cahier de la Société historique acadienne, paru en 1961, le père Cormier signe un article «savoureux» intitulé La poutine râpée, aux yeux de l’histoire. C’est une enquête à caractère populaire, rédigée par cet homme d’Église avec un sourire en coin évident.

Dès le départ, il met cartes sur table : la poutine râpée n’est pas une tradition apportée de la France, car si c’était le cas, on la retrouverait dans les cuisines de toutes les régions acadiennes. (L’écrivain Melvin Gallant, coauteur de La cuisine traditionnelle en Acadie, souligne que la pomme de terre, originaire d’Amérique du Sud, n’a été répandue à grande échelle en France qu’au milieu du XVIIIe siècle, soit bien après que les Français eurent colonisé l’Acadie.)

Le père Cormier le confirme, la poutine râpée ne fait pas l’unanimité en Acadie : «Le visiteur de Caraquet ou de Tracadie désillusionne son hôte de Shédiac en faisant la moue devant cette masse gluante; s’il a le goût du risque, par délicatesse, il acceptera d’y goûter sans trop grimacer.» Ç’a l’avantage d’être direct!

Il en remet plus loin : «Le compatriote de la Baie Ste-Marie regardera avec dédain ces boulettes incolores. […] Il faut le reconnaître : à mesure qu’on s’éloigne de la région monctonienne, notre “mets acadien” perd de son attrait pour devenir objet d’indifférence, de suspicion, de répugnance.» Plus qu’un direct, c’est un uppercut!

La filière allemande…

Le père Cormier raconte ensuite dans son récit qu’une Acadienne vivant en Pennsylvanie après la Seconde Guerre mondiale avait offert à manger à deux ex-prisonniers allemands, venus quémander de la nourriture. Elle leur avait servi des poutines râpées qu’elle venait de préparer. À la vue de ces boules de pommes de terre, les deux Allemands se seraient écriés : «c’est notre mets national!»

Concessions accordées aux familles pionnières de Moncton. Ces terres correspondent aujourd’hui au centre-ville de Moncton.

Ce curieux témoignage amène le père Cormier à se souvenir que la ville de Moncton a été fondée par quelques familles allemandes arrivées – par hasard – de Pennsylvanie – dans les années 1760. La poutine râpée serait-elle germanique? Kaum zu glauben!

En fait, pas si difficile à croire que ça. Il existe un plat très prisé en Allemagne, et ailleurs en Europe centrale et de l’Est, qui ressemble étrangement à la poutine acadienne. Le knödel a plusieurs variantes, mais l’une d’elles consiste en une boule faite d’un mélange de pommes de terre crues et cuites râpées. Qui l’eût cru? La patate râpée, surement.

Mais… comment le knödel s’est-il transformé en poutine râpée? Poser la question, ce n’est pas toujours y répondre. Mystère et boules gluantes. Mais on a un indice!

Arrivées de Pennsylvanie, les familles fondatrices allemandes ont eu peine à affronter le premier hiver. Certaines sources avancent qu’elles ont reçu l’aide de Mik’maq et d’Acadiens qui étaient revenus s’établir dans la région après la Déportation. À noter que, dès leur arrivée, les pionniers allemands ont planté 200 livres de… pommes de terre.

Chez Mémère, à Moncton, l’un des nombreux restaurants qui se spécialisent dans la poutine râpée.

Une autre hypothèse veut qu’une fois bien établies, certaines familles allemandes aient embauché des Acadiennes comme domestiques. Celles-ci auraient ainsi appris à faire des knödels qui, au fil du temps, seraient devenus les poutines râpées. L’affaire est ketchup! D’ailleurs, le ketchup ne serait pas une mauvaise idée pour s’initier à la poutine râpée.

Toujours est-il que, malgré ses recherches, le père Cormier disait manquer de preuves pour attester hors de tout doute que la poutine acadienne avait des ancêtres dans l’outre-Rhin.

Donc, une enquête qui a fait patate?

Mais, entre nous… jusqu’à preuve du contraire, on peut bien y croire.

Publié le 20 avril 2023

Dans les années 1940, le géant sud-africain du diamant De Beers avait adopté le slogan «les diamants sont éternels.» L’expression est restée, surtout qu’elle a été par la suite consacrée en devenant le titre du septième volet de la saga James Bond.

Le proton est composé de trois sous-particules nommées des quarks.

Toute vérité n’est pas bonne à dire…

Même si le diamant est l’un des matériaux les plus durs de la planète (les scientifiques ont découvert un minéral encore plus dur, le lonsdaléite) et qu’il est extrêmement résistant, le diamant peut être détruit en le brulant.

Mais pour le faire disparaitre complètement, il faudrait le chauffer à une température d’environ 1 400 degrés Celsius pendant deux ou trois heures. Faut le vouloir!

Avec le temps va, tout s’en va. Tout? Pas vraiment.

Au commencement, il y avait le proton. Il va s’avérer être le champion toutes catégories de longévité et, pour ainsi dire, éternel. Le diamant peut aller se rassoir.

Mais… qu’est-ce qu’un proton?

Permettez que l’on prenne un peu de recul. Disons, jusqu’au Ve siècle av. J.-C.

Rien ne se perd, rien ne se crée

Cette maxime bien connue est la version simplifiée d’une notion exprimée en 1789 par le mathématicien et chimiste français Antoine de Lavoisier (c’est aussi lui qui a décelé la présence de l’oxygène — et qui lui a donné son nom — dans l’air et dans l’eau).

Le philosophe grec Anaxogore de Clazomènes est à l’origine de la notion du «rien ne se perd, rien ne se crée».

En fait, le principe est simple : lors d’une réaction, la nature de la matière change, mais non la quantité (sauf lors de réactions nucléaires). C’est la base de la loi de la conservation de la masse. Et si la masse demeure la même, c’est que le nombre d’atomes dans la matière transformée reste le même.

Or… encore une fois, les Grecs y avaient pensé avant! Eh oui, au Ve siècle av. J.-C., le philosophe Anaxogore de Clazomènes, considéré comme l’un des grands penseurs de son temps, «l’avait vu venir». Anaxogore (à retenir pour les parents qui cherchent un prénom original) a passé sa vie à la recherche et à l’explication des phénomènes naturels.

Dans son ouvrage Fragments, il écrit : «Aucune chose ne devient ni ne périt, mais elle se mêle ou se sépare de choses qui sont.» Quand même. Un collant à son cahier.

Les savants grecs — sans pouvoir évidemment l’observer — énonceront le principe voulant que toute la matière soit formée de «grains invisibles» qui ne peuvent être divisés. Ce grain, ils le nomment atomos, signifiant «qu’on ne peut couper» ou «insécable».

Cette notion de l’atome comme étant la particule «élémentaire» ou «fondamentale» de toute chose, c’est-à-dire une particule qui n’est pas constituée d’autres particules, a perduré jusqu’au XXe siècle.

Et dans l’atome, il y a…

En 1919, le physicien néozélandais Ernest Rutherford montre que l’atome n’est pas vide ; il existe à l’intérieur une sous-particule, le proton.

Un peu plus tard, on découvrira que le proton a un colocataire : le neutron.

Donc, proton et neutron forment le noyau de l’atome, autour duquel les électrons orbitent et en assurent la stabilité. Le nombre d’électrons est toujours égal à celui des protons, mais la quantité de neutrons varie.

L’atome, base de toute matière dans l’univers, avec en son centre les protons et les neutrons, autour desquels tournent les électrons.

Le proton joue un rôle fondamental dans la matière puisque sa quantité dans l’atome définit la nature même des éléments. Un atome constitué d’un seul proton forme l’hydrogène, qui porte le numéro 1 dans le tableau périodique.

L’atome d’hydrogène est le seul à n’avoir qu’un proton, sans neutron. C’est donc l’élément le plus simple, mais aussi — et de loin — le plus courant dans l’univers ; il constitue 92 % de tous les atomes. C’est un one-man-show qui domine le monde, depuis le début de l’univers.

Mais oh, attention! Le proton n’est pas la plus petite particule pour autant. Les scientifiques ont découvert, comme dans une poupée russe, qu’à l’intérieur du proton (et aussi du neutron) se trouvent des «entités vibratoires» nommées des quarks. Trois quarks, pour être précis.

Et selon une théorie, dans les quarks… il y aurait des préons. Où cela s’arrêtera-t-il?

Tout s’est joué dans les premières minutes du bigbang. Presque immédiatement, les quarks tentent de se regrouper. Ça se passe mal. Ils s’anéantissent presque tous, tout comme les électrons.

Mais peu après, miracle! Des quarks réussissent à se souder en forme de triangle pour créer des protons et neutrons assez stables. Puis, les protons et les électrons commencent à former les premiers atomes. L’hydrogène. Un quart d’heure après le bigbang, deux électrons et deux protons s’unissent pour créer l’hélium. Et c’est parti.

Comme le dirait Charles Tisseyre… fascinant.

De ces premiers atomes et premiers éléments naissent tous les autres, un proton de plus à la fois.

L’uranium est l’élément que l’on retrouve à l’état naturel avec le plus de protons, soit 92. Plusieurs autres éléments en ont davantage, mais ils ont été créés artificiellement.

Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos protons.

L’immortalité existe…

Un atome ne perd jamais de proton. La désintégration spontanée d’un proton n’a jamais été observée. Idem pour les électrons. Ceux-ci peuvent parfois s’échapper d’un atome, mais un autre composé les capte automatiquement. L’«électron libre» n’existe pas vraiment.

Du bigbang jusqu’à nos jours.

Rien ne se perd, rien ne se crée…

Les meilleures estimations actuelles de la durée de vie d’un proton s’élèvent à au moins 1033 années, soit un milliard de milliards de milliards de milliards d’années (d’autres disent 1034, mais n’ergotons pas pour si peu). Les protons pourraient donc facilement se dire : l’infini ne nous effraie pas.

L’électron, lui, pourrait mourir un peu plus jeune, soit à l’âge de 660 000 000 000 000 000 000 000 000 000 années (ou, si vous préférez, 6,6×1028).

Quand on sait que l’univers a environ 14 milliards d’années de vie, on peut dire sans se tromper que le proton et son complice l’électron vont tous nous enterrer.

Comme l’a dit Woody Allen, «l’éternité, c’est long… surtout vers la fin».

D’ici là, un bon conseil : si vous voulez impressionner l’être aimé, oubliez les diamants. Un collier de protons éternels, c’est bien mieux. Toujours.

Publié le 15 janvier 2023

Tout en laissant le temps passer, prenons un peu de temps à explorer non pas la notion du temps, mais comment on l’a découpé, calculé, divisé.

Calendrier astronomique de la religion sumérienne divisé en 12 parties.

Et dans ce vaste effort de mesurer le temps – un travail dont les origines remontent à des milliers d’années avant notre ère –, deux nombres se démarquent. Certains nombres sont fondamentaux sur la façon dont on encadre le temps.

Ces nombres sont le 12 et le 60. Et ils sont intimement liés.

Pour bien comprendre, il faut regarder très loin dans le rétroviseur. Disons, 6 000 ans en arrière. Vers 4 000 ans av. J.-C., dans le sud de la Mésopotamie, au Moyen-Orient, apparait entre les fleuves du Tigre et de l’Euphrate la civilisation de Sumer.

Encore mystérieuse, Sumer est réputée être la première grande civilisation de l’Histoire, ayant inventé l’écriture et innové en matière de gouvernance, d’archéologie et dans bien d’autres domaines. C’est sur cet héritage que se sont bâties les civilisations akkadienne et babylonienne qui lui ont succédé.

Base 12

Les Sumériens avaient une méthode bien à eux pour compter. Au lieu de compter par tranches de 10, comme d’autres peuples, ils comptaient par tranches de 12, puis de 60. Pourquoi 12?

Méthode employée par les Sumériens et les Babyloniens pour compter jusqu’à 12 sur une main. Photo : Wikimedia Commons, domaine public

La façon primitive de compter était sur les mains. On le fait encore. Les Sumériens et les Babyloniens comptaient aussi sur les mains, mais plus précisément sur leurs phalanges. En utilisant une main, ils comptaient avec le pouce sur les phalanges des quatre autres doigts de la main. Chaque doigt a trois phalanges. Quatre fois trois… 12. Bingo!

Quand la personne qui comptait arrivait à 12, elle retenait ce nombre en levant un doigt sur l’autre main. Le processus recommençait pour atteindre de nouveau 12. Elle levait alors un autre doigt sur l’autre main pour marquer une deuxième tranche de 12, soit 24. Lorsqu’elle levait le cinquième doigt, elle avait atteint le chiffre 60.

Ce système de comptage à base de 60 se nomme sexagésimal.

S’il fallait compter au-delà de 60, on recommençait à compter à partir de un. Le chiffre 60 avait son propre symbole et on comptait ainsi par tranche de 60.

D’autres symboles existaient pour certains multiples de 60, comme 600, 3 600 et 36 000. Comme ce n’était pas un système à base de 10, il n’y avait pas de symbole pour les nombres 100, 1000, etc.

Le 12, un chiffre qui ne veut pas mourir

L’héritage du 12 sera énorme dans l’histoire de l’humanité.

Au Moyen-Âge, Charlemagne (il n’a pas inventé que l’école) adopte un système monétaire dont la plus petite unité était le denier. Douze deniers valaient un sou (ou sol) et 240 deniers (12 fois 20) valaient une livre.

En envahissant l’Angleterre, au XIe siècle, Guillaume le Conquérant a importé le système monétaire de Charlemagne. Le denier allait devenir le penny (pence au pluriel), le sou allait devenir le shilling et la livre, le pound. Jusqu’en 1971, le shilling était divisé en 12 pence. Ce système s’était étendu également en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Irlande.

Le 12 a fait son chemin jusqu’aux Romains qui l’ont utilisé pour diviser le pied. Mais la longueur du pied et des pouces a varié selon les endroits. En France la longueur du «pied du roi» était censée être celle du pied de Charlemagne (encore lui!). À l’origine, le pouce était divisé en 12 lignes et la ligne, en douze points.

Nous vivons encore avec les vestiges du calcul à base de 12 des Mésopotamiens : on vend encore les œufs à la douzaine, tout comme les huitres, les escargots… et la bière!

La douzaine, c’est aussi une année

Et les 12 mois d’une année? Ça, c’est autre chose.

Table babylonienne_Cr. Wikimedia Common. Liste de chiffres babyloniens jusqu’à 59. Il y avait aussi un symbole pour soixante (non illustré).

Cette division de l’année en douze parties a été élaborée de façon indépendante par plusieurs peuples, principalement en raison de la présence de 12 cycles lunaires (parfois 13) dans une année.

Les scribes sumériens sont cependant les premiers à inventer un calendrier de type lunaire comptant 12 mois de 30 jours. Les Égyptiens de l’Antiquité vont faire de même. Ils seront d’ailleurs plus précis puisqu’ils ajouteront cinq jours à la fin de l’année pour obtenir 365 jours.

Enfin, Jules César va faire un pas de plus en remaniant l’ancien calendrier romain de 10 mois pour établir le calendrier de 365 jours répartis en 12 mois, auquel une journée était ajoutée tous les quatre ans, comme c’est encore le cas de nos jours.

Au fil du temps

Mais revenons à nos moutons.

Les Sumériens et les Babyloniens avaient de la suite dans les idées. La division de la journée en 12 heures le jour et 12 heures la nuit est venue naturellement, ce qui concordait avec leurs observations du ciel. Ce serait les Babyloniens cependant qui auraient divisé l’heure en 60 minutes et les minutes en 60 secondes.

Ruines de l’ancienne cité mythique de Babylone.

Et après avoir divisé l’année en 360 jours, il était tout naturel pour ces Mésopotamiens d’appliquer le même principe pour le cercle. Celui-ci a donc été divisé en 360 parties, qui ont été baptisées des «degrés», et les degrés divisés en 60 parties, ou «minutes», et les minutes en 60 parties, ou «secondes».

Ce concept géométrique babylonien se propagera partout dans le monde et il est largement utilisé encore aujourd’hui.

De quoi faire tourner la tête! Restons-en là.

Mais cela fera de quoi réfléchir la prochaine fois que vous penserez aux 12 apôtres ou lorsque vous achèterez une douzaine de beignes ou encore une caisse de douze.

Publié le 12 février 2023

Du temps de la Nouvelle-France, on utilise d’abord la bannière de France : c’est un drapeau carré affichant trois fleurs de lys dorées sur fond bleu. Il a flotté sur l’ile Sainte-Croix en 1604, année de fondation de l’Acadie et – possiblement – sur l’Habitation de Champlain à Québec.

À la Confédération, en 1867, le Red Ensign affiche les armoiries des quatre provinces fondatrices du Canada moderne : l’Ontario (en haut, à gauche), le Québec (en haut, à droite), la Nouvelle-Écosse (en bas, à gauche) et le Nouveau-Brunswick (en bas, à droite).

Par la suite, c’est un pavillon complètement blanc de la marine royale française qui fait son apparition, à la fois sur les navires et sur certains forts.

Lorsque la Grande-Bretagne devient maitre du pays, le drapeau britannique puis celui du Royaume-Uni communément appelé «Union Jack» s’utilisent largement par les colonies britanniques, qui formeront le Canada.

Mais un autre drapeau rivalise déjà avec l’Union Jack : le Red Ensign, un pavillon de la marine marchande britannique qui s’agite notamment sur certains forts et canots de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Il s’agit d’un drapeau rouge arborant, dans le coin supérieur gauche, la bannière du Royaume-Uni. Après la Confédération, on y ajoutera les armes des quatre provinces fondatrices du Canada.

Ce drapeau aura plusieurs variantes : on y ajoutera parfois les emblèmes des nouvelles provinces, tandis que d’autres versions auront un castor, une couronne, des branches avec des feuilles d’érable, etc.

En 1921, une nouvelle version du Red Ensign apparait. Au lieu des armes des provinces, il arbore plutôt celles des quatre nations «fondatrices» du Canada – l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande et la France – ainsi que trois feuilles d’érable.

Une nouvelle version officielle du Red Ensign est adoptée en 1921. Les armes des provinces et autres symboles sont remplacés par les «armoiries royales du Canada» concédées par le roi George V. L’écu se compose des symboles des quatre nations européennes «fondatrices» du Canada, soit l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande et la France. Dessous, trois feuilles d’érable représentent le Canada.

Ce drapeau sera utilisé jusqu’à l’adoption du drapeau canadien actuel, en 1965.

Le souhait d’avoir un drapeau strictement canadien, sans symboles britanniques, prendra de l’ampleur à mesure que le pays gagne en indépendance.

Le premier ministre William Lyon Mackenzie King tentera le coup à deux reprises, en 1925 et en 1945. L’opposition est telle qu’il fait marche arrière.

L’échec du drapeau canadien, la victoire du drapeau du Québec

Ce nouvel échec provoque une déception au Québec, qui souhaite que le Canada se débarrasse des symboles britanniques. Mais l’adoption d’un drapeau officiel n’est pas plus facile à Québec qu’à Ottawa.

La bannière de Carillon, utilisée lors de la bataille du fort Carillon, en 1758, est à l’origine du drapeau officiel du Québec, le fleurdelisé.

En 1946 et en 1947, des motions présentées par le député René Chaloult sont rejetées par le gouvernement de Maurice Duplessis. Ce dernier, voulant la paternité du nouveau drapeau, fait lui-même adopter le fleurdelisé le 28 janvier 1948, soit il y a 75 ans.

C’est un drapeau qui tire son origine de la bataille de Carillon, lors de la guerre de Sept Ans. C’est un drapeau bleu arborant, aux quatre coins, une fleur de lys pointée vers le centre, où se trouvent les armes du roi de France.

Au début du 20e siècle, le curé Elphège-Prime Filiatrault modifie la bannière de Carillon afin de doter les Canadiens français d’un emblème national. Il ajoute à ce qu’on appellera le «Carillon moderne», soit une croix blanche, et retire les armes royales.

Maurice Duplessis veut faire du «Carillon moderne» LE drapeau national du Québec. Il aurait cependant voulu lui donner une touche personnelle. Il consulte alors le prêtre nationaliste Lionel Groulx. C’est lui qui aurait proposé de redresser les lys pour qu’ils pointent vers le haut.

Vers l’unifolié

Mais revenons au drapeau canadien. Après l’échec de 1945, il faudra attendre 15 ans avant que quelqu’un ne prenne la relève.

Le drapeau ci-dessus était l’un des trois «finalistes» envisagés pour devenir le drapeau canadien. Il avait été soumis par le premier ministre Lester B. Pearson lui-même.

Dans les années 1960, Lester B. Pearson, reprend le bâton (pour ne pas dire le mât) du pèlerin. Il promet un nouveau drapeau à temps pour les célébrations du centenaire de la Confédération, en 1967. Facile à dire!

Élu premier ministre du Canada en 1963, Pearson crée en 1964 un comité parlementaire qui recevra plus de 2 400 suggestions de drapeau arborant notamment :

Entre en jeu George F. Stanley, alors doyen de la Faculté des arts du Collège militaire royal de Kingston en Ontario, et historien militaire.

En mars 1964, avant même les délibérations du comité, Stanley écrit à John Matheson, bras droit de Pearson et membre du comité du drapeau. Stanley explique qu’il faut un drapeau simple, reconnaissable de loin et dépourvu de symboles d’autres pays comme l’Union Jack ou la fleur de lys.

L’historien George F. Stanley s’est inspiré du drapeau du Collège militaire royal de Kingston, en Ontario, pour concevoir le drapeau canadien.

Il faut selon lui que le drapeau soit distinctement canadien. Le rouge est déjà associé au Canada, avec le Red Ensign. Quant à la feuille d’érable, elle fait partie de l’écu du Canada depuis longtemps.

Stanley va donc fortement s’inspirer du drapeau du Collège militaire royal de Kingston. Celui-ci a deux bandes verticales rouges avec au milieu une bande verticale blanche sur laquelle figure l’emblème de l’institution : un bras d’armure tenant trois feuilles d’érable surmonté d’une couronne.

Dans sa lettre, Stanley propose de substituer l’emblème de l’institution par une seule feuille d’érable rouge. Simple, mais il fallait y penser!

Après bien des débats, trois propositions sont retenues par le comité parlementaire, dont celle de Stanley. Tous les membres du comité votent pour l’unifolié.

Le concepteur du drapeau canadien, George F. Stanley et son épouse Ruth.

La décision du comité sera suivie de vives discussions pendant six semaines à la Chambre des communes. Dans la nuit du 15 décembre 1964, après un débat musclé, les Communes adoptent l’unifolié par un vote de 163 contre 78.

Le nouveau drapeau sera hissé pour la première fois sur le Parlement le 15 février 1965. George F. Stanley deviendra par la suite lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, de 1981 à 1987.

Outre le Québec, la plupart des provinces et les deux territoires de l’époque se doteront d’un drapeau dans les années 1960. La Nouvelle-Écosse l’avait fait en 1929 et Terre-Neuve-et-Labrador le fera en 1980. Le Nunavut aura le sien à sa création, en 1999.

Bien avant tout ça, les Acadiens avaient choisi un drapeau en 1884. Les Franco-Ontariens feront de même en 1975 et deviendront la deuxième communauté francophone de l’extérieur du Québec à avoir son drapeau.

Solstice : du latin solstitium, signifie «soleil immobile».

Effectivement, c’est comme si le soleil s’arrêtait pendant quelques jours. Tintin aurait réussi cet exploit alors qu’il était sur un bucher sacrificiel dans un temple inca, mais on attend une deuxième source avant de le confirmer.

Jean le Baptiste tel qu’imaginé par Léonard de Vinci.

En Europe, dans les temps anciens (mais après l’ère des dinosaures, quand même), cette période du cycle était l’occasion d’allumer des feux. Une idée qui perdurera.

Autour du Ve siècle, alors que Rome est tombée et que l’évangélisation du continent européen s’amorce, l’Église catholique fera avec le solstice d’été ce à quoi elle excelle : transformer les fêtes païennes en fêtes chrétiennes, afin de convertir les populations dites «barbares».

L’une des principales cibles des missionnaires sera le solstice d’été. Ils choisiront le 24 juin et Jean le Baptiste, figure majeure de l’Histoire sainte, pour supplanter la fête païenne de cette époque de l’année.

Faut-il le rappeler? Jean est un prédicateur juif, fils d’Élisabeth et de Zacharie. Les Évangiles le disent cousin de Jésus.

Vérification des faits! Les Saintes Écritures soulignent qu’Élisabeth est la «parente» de Marie, mère de Jésus. Les exégètes du Nouveau Testament ont interprété «parente» comme voulant dire «cousine».

Si tel est le cas, et si l’on veut être pointilleux (oui, on le veut), il faudrait plutôt dire que Jean et Jésus étaient cousins issus de germains (ou germaines?). Mais bon, cousins peut faire l’affaire.

Les feux de la Saint-Jean

L’opération de christianisation de la fête païenne du solstice d’été réussit. Mais un élément important des anciennes traditions subsistera : les feux.

La tradition d’allumer des feux pour célébrer le solstice d’été remonte à l’ère préchrétienne.

Jusqu’à Louis XIV, le roi de France participait au rituel en allumant lui-même le feu de la Saint-Jean à Paris, à la place de la Grève, l’actuelle place de l’Hôtel-de-Ville.

Les colons français qui arrivent en Nouvelle-France apportent tout naturellement leurs coutumes et leurs fêtes religieuses.

En 1606, le poète, historien et voyageur Marc Lescarbot était à bord du Jonas qui transportait des colons en Acadie. Dans son long poème Adieu à la France, Marc Lescarbot raconte que le jour de la Saint-Jean se passe dans la réjouissance en raison de la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve.

Deux ans auparavant, Samuel de Champlain, en voyage exploratoire en Acadie, avait donné le nom de Saint-Jean à une rivière reconnue le 24 juin. C’est le fleuve Saint-Jean du Nouveau-Brunswick, que les anglophones appellent Saint John, nom duquel les loyalistes baptiseront la ville qu’ils fonderont à l’embouchure de ce grand cours d’eau.

La Saint-Jean «exportée» au Canada

La tradition des feux de la Saint-Jean est bien présente au début de la colonie du fleuve Saint-Laurent qui deviendra le Québec. Par exemple, la veille du 24 juin 1636, le gouverneur Montmagny consacre un bucher.

La pratique semble s’essouffler par la suite, jusqu’à ce que l’évêque de Québec, Mgr de Saint-Vallier en fasse une fête chômée en 1694.

Mais c’est vraiment en 1834 où la popularité de la Saint-Jean prendra un élan.

Depuis 1977, au Québec, la fête de la Saint-Jean-Baptiste est devenue la fête nationale.

Cette année-là, à Montréal, on fonde l’association Aide-toi et le ciel t’aidera (inspiré d’une association française du temps de la révolution de Juillet), qui deviendra la Société Saint-Jean-Baptiste. Le groupe a notamment comme but de doter les Canadiens français d’une fête nationale et d’y associer des célébrations comme le font déjà depuis 10 ans les Irlandais à Montréal lors de la Saint-Patrick. Si c’est bon pour pitou, c’est bon pour minou.

C’est donc tout naturellement que le 24 juin sera choisi comme fête patriotique pour la «nation» canadienne-française. Elle le deviendra véritablement dans les années et décennies à venir alors que les francophones de l’Ontario et de l’Ouest l’adopteront.

L’exception acadienne

Ce ne sera cependant pas le cas en Acadie. La première Convention nationale acadienne, en 1881, porte en grande partie sur le choix des symboles d’un peuple qui commence tout juste à se remettre de la Déportation du XVIIIe siècle.

Tintamarre en 2019. En Acadie, la fête nationale se célèbre le 15 aout ; la Saint-Jean-Baptiste y a une bien moindre importance.

Le débat sur la fête nationale est houleux. Il y a le camp du 24 juin et celui du 15 aout, fête de l’Assomption.

À cette époque, les Acadiens ne sont «Canadiens» que depuis 1867. Ils se sentent frileux (et le sont toujours) d’épouser l’identité «canadienne-française», de peur que leur identité soit noyée.

Finalement, le 15 aout l’emportera. Le tintamarre, les casseroles et les cuillères en bois viendront plus tard.

En 1908, c’est la consécration : le pape Pie X déclare que saint Jean-Baptiste est le «patron spécial auprès de Dieu des fidèles Franco-Canadiens, tant de ceux qui sont au Canada que ceux qui vivent sur une terre étrangère». Pratique d’avoir un patron qui te suit partout!

Le gouvernement du Québec fait un pas de plus en 1925 en faisant du 24 juin un jour férié. Encore un pas, un petit pas.

La coupure

Affiche de la «grande fête nationale des Canadiens français» à Québec, en 1880.

La Saint-Jean-Baptiste vogue sur un fleuve tranquille à l’ouest du Nouveau-Brunswick jusqu’à la fin des années 1960. C’est alors que de plus en plus de francophones du Québec, surtout les plus nationalistes ou souverainistes, rejettent l’identité canadienne-française pour épouser la québécoise.

Au fil des ans, la Saint-Jean-Baptiste devient, au Québec, non plus la fête des Canadiens français, mais celle des Québécois, ce qu’officialise en 1977 le premier ministre René Lévesque. Élu à la tête d’un gouvernement indépendantiste un an auparavant, il fait du 24 juin la fête nationale du Québec.

Depuis… on en est à peu près là. La Saint-Jean, fête nationale au Québec, lors de laquelle souverainistes et fédéralistes se tirent toujours la couverture, fête des Canadiens français à l’ouest de la rivière des Outaouais, et… fête assez insignifiante en Acadie.

Faudrait peut-être trouver autre chose…

Cette nuit-là, et les quelques jours suivants, des centaines, voire des milliers de personnes – surtout des hommes – marginalisées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ont décidé qu’elles en avaient assez d’être traitées en parias de la société.

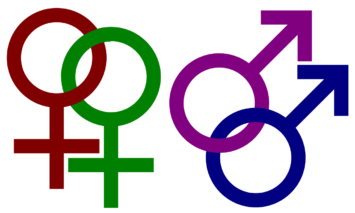

Symbole de la fierté 2ELGBTQI+.

À quoi correspond cet éveil de conscience? Pourquoi cette volonté d’agir réprimée pendant tant d’années a-t-elle explosé à ce moment précis, dans un bar de Greenwich Village, à New York?

La répression s’abattait contre les bars gais depuis le début des années 1960 dans la plus grande ville des États-Unis. Des policiers en civil allaient jusqu’à «piéger» les homosexuels dans des bars en engageant une conversation avec eux et en arrêtant ceux qui leur proposaient de quitter les lieux ensemble.

Persécutés depuis Mathusalem

Évidemment, les États-Unis ne faisaient pas exception dans leur façon de traiter les homosexuels, victimes de persécutions depuis des temps immémoriaux.

Les grandes religions monothéistes y ont été pour beaucoup en considérant l’homosexualité comme abominable et parfois en la punissant de mort. Certaines religions ont aujourd’hui révisé leur position, d’autres pas.

Dans le monde occidental, ce n’est vraiment qu’au milieu du XXe siècle qu’on assiste à un changement de paradigme. Le Royaume-Uni donne le ton en 1957 avec le rapport Wolfenden, qui propose de mettre fin à 400 ans d’illégalité pour les homosexuels.

Le Rapport Wolfenden de 1957 préconise, pour la première fois, la décriminalisation des activités homosexuelles au Royaume-Uni.

La loi sur la bougrerie – la Buggery Act – avait été adoptée en 1533 sous Henri VIII rendant la sodomie punissable de pendaison, une sentence qui a été maintenue jusqu’en 1861.

L’interdiction de pratiquer des actes homosexuels s’est étendue par la suite dans les colonies britanniques, et certains anciens territoires du Royaume-Uni, notamment en Afrique, la maintiennent encore à ce jour.

Dix ans après le rapport Wolfenden, en 1967, le Royaume-Uni adopte une loi décriminalisant l’homosexualité.

Inspiré par ce qui se passait au pays de la reine Elizabeth II, Pierre Elliot Trudeau, alors ministre de la Justice, dépose en décembre 1967 le fameux «bill omnibus», un projet de loi pour moderniser le Code criminel canadien, notamment en décriminalisant l’avortement et l’homosexualité.

Trudeau avait alors lancé cette phrase dont on se souvient encore : «L’État n’a rien à faire dans les chambres à coucher de la nation.» Le projet de loi est adopté en 1969, Trudeau étant devenu entretemps premier ministre du Canada.

Malgré ces avancées, les États-Unis sont alors toujours à la traine dans l’acceptation de l’homosexualité.

En 1952, l’Association américaine de psychiatrie, dans son Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, désigne l’homosexualité comme un «désordre mental» et une «déviation sexuelle» au même titre que la pédophilie. Cette «définition» n’allait être modifiée qu’en… 1974.

Pas surprenant donc qu’à la fin des années 1960, les corps policiers américains sévissaient toujours contre les bars gais.

Greenwich Village, refuge des homosexuels

À l’époque, le quartier de Greenwich Village – ainsi que celui de Harlem – à New York comptait une importante population d’homosexuels depuis plusieurs années. Et le Stonewall Inn était l’un des seuls bars où les homosexuels pouvaient se rencontrer.

Le Stonewall Inn, situé au 53 de la rue Christopher dans le quartier Greenwich Village, à New York.

Environ 98 % de la clientèle était mâle, surtout âgée de 18 ans à la jeune trentaine. On y retrouvait des hommes habillés partiellement ou totalement en femme, des transgenres, des prostitués et quelques sans-abris.

Comme plusieurs bars gais des États-Unis, l’établissement était la propriété de la mafia. Il n’avait pas de permis d’alcool. Ses propriétaires versaient des pots-de-vin à la police afin de rester en affaires.

Cela n’empêchait pas les descentes, mais les propriétaires étaient avertis au préalable par leurs contacts au sein de la police. Or, ce n’est pas ce qui s’est passé dans la nuit du 28 juin 1969.

Vers une heure et vingt du matin, quatre policiers en civil et deux autres en uniforme arrivent au bar. Une fois à l’intérieur, ils verrouillent les portes. Les agents commencent à arrêter des clients et à les entasser dans leurs fourgons.

Ceux qu’ils laissent sortir se regroupent près du bar. D’autres personnes les rejoignent.

La lutte pour l’acceptation de l’homosexualité a été longue et ardue.

Puis, les policiers sortent avec une femme menottée. Celle-ci se débat avec vigueur et harangue les gens qui se sont amassés autour du bar en leur demandant pourquoi ils «ne font rien».

La colère monte dans la foule, qui a atteint maintenant entre 500 et 600 personnes. Lorsque la police jette rudement la femme dans un fourgon, tout bascule et tourne à l’émeute. Les policiers perdent le contrôle de la situation et certains se barricadent dans le bar où, peu après, un incendie se déclenche.

L’escouade tactique arrive sur les lieux, mais elle est vite dépassée par les évènements elle aussi. Les affrontements violents se poursuivent jusqu’à quatre heures du matin.

Le lendemain, d’autres affrontements éclatent avec la police au même endroit.

Trois jours plus tard, le même scénario se reproduit. Les mécontents se chiffrent alors entre 500 et 1000 personnes.

Dans les semaines qui suivent, des résidents du quartier s’organisent en groupe de revendication pour les droits des homosexuels. En six semaines, trois journaux militants gais voient le jour à New York.

Le parc devant le Stonewall Inn est consacré à la commémoration des évènements du 28 juin 1969.

Dans ce bar plein de garçons pas comme les autres, les policiers de la Grosse pomme n’avaient pas fait face à un mur de pierre, mais de béton.

Il n’y aura plus de retour en arrière. Stonewall a été un moment charnière. Le mouvement pour les droits des homosexuels et des personnes ayant d’autres orientations sexuelles prend rapidement de l’ampleur et ne s’arrêtera plus.

Le 28 juin 1970, des marches de fierté ont lieu à New York, Chicago, San Francisco et Los Angeles pour marquer le premier anniversaire des émeutes de Stonewall. D’autres villes emboiteront le pas autant aux États-Unis qu’ailleurs dans le monde.

En juin 2019, une foule estimée à cinq-millions de personnes marche à New York pour souligner le 50e anniversaire de Stonewall. À cette occasion, le chef de police de la ville a présenté des excuses officielles pour les gestes perpétrés par les forces de l’ordre lors des émeutes de juin 1969.

De quoi être fiers.

Couverture d’une des premières éditions de Hamlet de 1604.

Au Canada, la pièce Hamlet a aussi la cote. Depuis les débuts du réputé Festival de théâtre de Stratford, en Ontario, qui se tient depuis 70 ans, Hamlet est l’une des quatre tragédies de Shakespeare qui y a été présentée le plus souvent. La dernière fois remonte à 2022.

À Ottawa, Hamlet est la pièce de Shakespeare qui a été produite le plus de fois entre 1867 et 2017, soit 28.

Mais l’incidence d’Hamlet transcende sa popularité comme spectacle. La pièce a joué un rôle majeur dans le développement de la psychanalyse. Nous verrons ça plus loin. D’abord, «rétrovisons».

La première représentation d’Hamlet a lieu en 1602. Elizabeth 1re en est à la dernière année de son long règne de 45 ans comme reine d’Angleterre.

C’est une période d’incertitude politique, car la souveraine, sans enfant, refuse de nommer un successeur. (Finalement, ce sera Jacques VI d’Écosse, fils de Mary Stuart, qu’Elizabeth avait fait exécuter. C’est une autre histoire non moins intéressante…)

La pièce Hamlet, en parallèle, se déroule aussi en plein tourment de succession royale. C’est une histoire assez tordue, comme on les aime. Les gens heureux n’ont pas d’histoire, dit-on.

Portrait du fantôme du père de Hamlet, page couverture d’une édition de la pièce du même nom de 1890.

L’histoire va comme suit

Une fois c’t’un gars, comprends-tu? Le gars, c’est Hamlet, prince du Danemark. Son père meurt. Il s’appelait Hamlet lui aussi. L’oncle du gars, frère du roi, épouse assez rapidement Gertrude, la veuve, sa belle-sœur, et succède au roi. Il s’appelle Claudius. Claudius, oncle du gars, devient donc aussi son beau-père. Le fantôme du roi décédé apparait au gars (Hamlet fils) et lui révèle que c’est Claudius qui l’a tué en lui versant du poison dans l’oreille pendant qu’il dormait. Le gars prend ça plutôt mal. Son père-fantôme lui demande de le venger. Ouais, pas mal tordu.

Dans la même scène, une sentinelle du château dit : «Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark.» Bien dit. La phrase deviendra célèbre. Ce ne sera pas la seule. Le reste de la trame repose essentiellement sur la difficulté — et surtout les hésitations — qu’aura Hamlet pour exécuter la volonté de son père, notamment en simulant la folie.

Légende scandinave racontée en France

Shakespeare n’a pas inventé le personnage d’Hamlet. Eh non! L’histoire du récit et la façon dont la pièce s’est rendue sur les planches du Globe, le théâtre de Shakespeare, à Londres, est une aventure en soi.

Couverture de l’œuvre Danorum Regum Heroumque Historia, qui a été publiée à Paris en 1514 et qui contient le récit d’où Hamlet est tiré.

Vers l’an 1200, le moine et historien Saxo Grammaticus (Saxon le Grammairien, signifiant un enseignant de lettres) écrit une œuvre magistrale, La Geste des Danois (Gesta Danorum), des chroniques en 16 tomes de l’histoire médiévale du Danemark et de la mythologie nordique.

L’une de ses chroniques raconte l’histoire du roi Horvendil, assassiné par son frère Fengo. Ce dernier épouse la veuve du roi. Le fils du défunt roi, Amleth (voir ce qui arrive lorsqu’on déplace le «h» de la fin au début), laisse croire qu’il est atteint de folie afin d’avoir la vie sauve. Il finit par tuer l’assassin de son père. Presque un copié-collé non?

Ces éléments et certains autres aspects du récit se retrouveront dans l’Hamlet de Shakespeare.

L’œuvre de Grammaticus est publiée à Paris par un autre auteur danois au début du 16e siècle.

En 1572, le Français François de Belleforest traduit et adapte une partie du récit danois dans ses Histoires tragiques. Sous sa plume, Amleth devient Hamlet. Le texte, qui diffère sur certains points de l’original, prend plus la forme d’un dialogue que ce qu’avait écrit Saxo.

Il est largement attesté que Shakespeare ne connaissait pas les écrits de Saxo Grammaticus, mais qu’il s’est inspiré de la version française, traduite ensuite en anglais.

Hamlet ou la procrastination personnifiée

Si la trame d’Hamlet est célèbre, les longues hésitations du héros qui tarde à accomplir sa mission de tuer son beau-père font, depuis des siècles, l’objet d’études et d’analyses de la part des plus grands penseurs.

Ces derniers se sont notamment demandé pourquoi cette inaction occupe toute la tragédie.

William Shakespeare, génie de la littérature anglaise.

C’est ce qu’ils ont appelé l’«énigme Hamlet». Allez, c’est oui ou bien c’est non? Mais, pourquoi cette inaction? Peut-être qu’Hamlet n’avait pas envie de passer à l’acte, c’est tout. Mauvaise réponse.

Mais la vraie réponse était loin d’être simple, et elle ne l’est sans doute toujours pas. L’«énigme» a donné lieu à des hypothèses à n’en plus finir, qui sont souvent contradictoires.

Cette affaire est presque devenue une véritable obsession. En 1948, le grand comédien britannique Laurence Olivier adapte la pièce au grand écran. Le narrateur ouvre le film Hamlet en disant : «Voici la tragédie d’un homme qui ne pouvait se décider à agir.»

Le débat sur les raisons de l’inaction a fait rage particulièrement en Allemagne. L’écrivain Goethe, après avoir longuement étudié la pièce et tenté de résoudre l’énigme, en vient à la conclusion que l’inaction d’Hamlet est liée à son tempérament. Ses facultés intellectuelles très développées l’amènent à examiner toutes les facettes d’un problème.

Bref, Hamlet pense trop. On pourrait sans doute dire la même chose des experts qui ont tenté de décortiquer le personnage.

Sigmund Freud a voulu valider sa théorie du complexe d’Œdipe par le personnage d’Hamlet.

Freud ira beaucoup plus loin et attaquera le problème sous un autre angle.

Pour lui, Hamlet est la personnification même du complexe d’Œdipe, la théorie que le neurologue autrichien a développée et qui deviendra centrale à la psychanalyse.

Selon Freud, l’inaction d’Hamlet s’explique par ses sentiments amoureux envers sa mère qu’il a refoulés depuis son enfance. Hamlet ne peut se résoudre à tuer l’homme qui a réalisé ce qu’il voulait faire.

Comme Œdipe qui avait résolu l’énigme du Sphinx, Freud résout enfin l’énigme d’Hamlet. L’affaire est ketchup. Être ou ne pas être, dit Hamlet. Il aurait tout à fait pu dire «agir ou ne pas agir».

Ah oui. Finalement, à la toute fin de la pièce, Hamlet reçoit un coup d’épée empoisonnée qui le fera mourir. Mais avant de trépasser, il tue Claudius. Tout est bien qui finit mal.

La coupe Stanley, photographiée en 2015, objet de convoitise des hockeyeurs de ce monde.

La renommée du trophée est telle que, contrairement à bien d’autres championnats de sports d’équipe, celui du hockey porte le nom même de sa coupe.

Alors que le baseball a ses séries mondiales, que le football a le Super Bowl et que le basketball a le championnat de la NBA, la Ligue nationale de hockey (LNH), elle, a ses séries de la Coupe Stanley.

Le trophée mythique a connu une vie mouvementée. Volé, oublié, trimbalé sans permission, certains joueurs ont dormi ou même pris une douche avec lui.

Le légendaire ailier des Canadiens de Montréal, Maurice Richard, s’est cassé deux dents en buvant à même la coupe. Ce trophée est aussi allé deux fois en Afghanistan pour rendre visite aux soldats canadiens.

Mais le mot qui décrit sans doute le mieux la coupe Stanley est : convoité. Depuis des décennies, elle fait rêver les jeunes joueurs. Malheureusement, il y a beaucoup d’appelés, mais très peu d’Indiana Jones qui ont pu toucher au saint Graal. Ou d’avoir un Mistral gagnant.

Centre-trente ans à «sentir» la coupe

À tout seigneur tout honneur! Le mot est juste puisque c’est à un lord, britannique de surcroit, que l’on doit le trophée et son nom.

Frederick Arthur Stanley, alors gouverneur général du Canada, est à l’origine de la coupe qui porte son nom.

Qui est le père de la coupe des coupes? Frederick Arthur Stanley, 1er baron Stanley de Preston, 16e comte de Derby. Espérons qu’il ne signait pas ainsi ses chèques! Heureusement, on en viendra à l’appeler plus simplement lord Stanley.

Fils d’un premier ministre britannique, secrétaire aux colonies, il est nommé gouverneur général du Canada en 1888. Il n’était pas membre de la classe moyenne.

Avec son épouse et quatre de ses enfants (ils en auront dix), il arrive à Québec, où se trouve la seconde résidence du gouverneur général, après Rideau Hall à Ottawa. Son épouse, lady Constance Villiers, écrit peu après à sa sœur, lui disant que «Frederick a fait une très grande et bonne impression par son français».

Tout cela est bien intéressant, mais revenons à notre sport national. La crosse? Non, le hockey, enfin en hiver. (Oui, officiellement – il y a une loi pour ça).

Lors de son premier hiver au Canada, lord Stanley assiste à un match de hockey et commence à s’intéresser à ce sport inconnu dans son pays. Quelques années plus tard, il fait forger un bol en argent à Londres – ce qui lui coute une cinquantaine de dollars – afin qu’il soit remis chaque année à la meilleure équipe de hockey du Canada.

La future coupe arrive au Canada au début de 1893. Elle est alors baptisée la «Dominion Hockey Challenge Cup», mais rapidement on commencera à l’appeler la coupe Stanley.

La première équipe à remporter le trophée est le Montreal Hockey Club, affilié à l’Association athlétique amateur de Montréal, il y a 130 ans cette année.

La renommée – et la taille – de la coupe prend de l’ampleur

Le joueur des Maple Leafs de Toronto, Syl Apps, tient la coupe Stanley en 1942 avec ses multiples bases ajoutées au fil des ans et qu’on surnommait «tuyau de poêle».

C’est aussi lord Stanley qui fait ajouter, sous le bol, une base circulaire pour y faire graver le nom des joueurs de l’équipe championne. Les Wanderers de Montréal seront la première équipe à le faire, en 1907. Une longue tradition, assez particulière dans le sport professionnel, est ainsi née.

En 1916, une autre tradition entourant la coupe s’installe : pour la première fois y sera gravé le nom des joueurs des Canadiens de Montréal. L’équipe répètera l’exploit 23 autres fois, plus que toute autre formation.

Faut-il rappeler que la dernière victoire de la Coupe Stanley des Canadiens remonte à 1993, soit il y a 30 ans? Oui, même si ça fait mal.

Mais bientôt, la coupe déborde… de noms. On y ajoute alors une base, puis une autre, puis une autre… si bien qu’au milieu des années 1940, elle devient encombrante et assez lourde, même pour des gaillards de 6 pieds et 2 pouces et de 240 livres. (L’équivalent en métrique est omis volontairement.)

Trois coupes valent mieux qu’une tu l’auras

En 1948, la coupe Stanley est remodelée pour lui donner meilleure allure et en 1958, les bases accumulées sont remplacées par cinq grandes bandes qui forment des anneaux.

La première coupe Stanley, en 1893, était véritablement… une coupe. Depuis les années 1960, elle repose au Temple de la renommée du hockey, à Toronto.

Mais le vieux bol de lord Stanley de 1893 prend de l’âge et devient fragile, comme la vie. Dans les années 1960, on décide de le remplacer par une copie ; l’original est placé au Temple de la renommée du hockey, à Toronto, d’où il ne bougera plus.

Et de deux.

La coupe qui est alors remise à l’équipe championne ressemble à celle d’aujourd’hui, avec la réplique du bol, les petites bases originales et les cinq grands anneaux sur lesquels est inscrit le nom des joueurs et des membres de l’organisation des équipes championnes.

Afin que la coupe ne s’allonge pas de nouveau, chaque fois que le grand anneau inférieur est plein, on retire celui du haut et on ajoute une nouvelle bande au bas. Les anneaux retirés sont également exposés au Temple de la renommée. Voilà d’où vient l’expression : n’en jetez plus, la coupe est pleine. Non c’est faux.

En 1993, une réplique de la deuxième coupe est fabriquée. C’est la coupe de rechange. Elle est exposée au Temple de la renommée lorsque la coupe officielle se balade, de façon à ce que les visiteurs du musée puissent toujours la voir.

Et de trois.

Les Canadiens de Montréal est l’équipe qui a remporté le plus souvent la Coupe Stanley, soit 24 fois.

Pour résumer : le bol original est au Temple ; la troisième coupe Stanley, également au Temple, est une copie de la coupe remise aux champions de la LNH, dont le bol est lui-même une réplique de l’original. Vous me suivez?

Fait important : Henri Richard, jeune frère de Maurice Richard (15 ans et dix centimètres le séparent du «Rocket»), membre aussi des Canadiens, est le joueur qui l’a gagné le plus souvent, soit 11 fois. Un autographe SVP!

Il faut aussi savoir que la coupe Stanley n’a pas été remise à deux reprises : en 1919, en raison de la grippe espagnole, et en 2005, à cause de la grève des joueurs. Même la COVID-19 n’a pu empêcher les séries.

Enfin, treize femmes ont leur nom gravé sur la coupe ; elles en tant que membres d’organisations championnes.

P.-S. – Une coupe, ça ne sent pas vraiment grand-chose. Lorsqu’elle est propre.

Comme aurait pu le dire la Sagouine, «j’pensions point que j’savions si peu de choses sur les pensions du Canada»…

Quel meilleur endroit que les «vieux pays» pour inventer les pensions de retraite? Rendons à César ce qui appartient à César : c’est au pays du Kaiser qu’on attribue le premier régime de retraite moderne.

De 70 à 65 ans

On attribue à l’homme fort de l’unification allemande, Otto von Bismarck, la paternité du premier régime moderne de pensions de vieillesse.

Auteur de l’unification de l’Allemagne, Otto von Bismarck, le chancelier vainqueur de Napoléon III, veut contrer la montée du marxisme et du socialisme dans son pays. Ironiquement, il le fera en établissant, au début des années 1880, des programmes… sociaux.

La petite histoire veut que Bismarck ait consulté ses conseillers pour savoir à quel âge il pourrait fixer la retraite pour ne pas qu’elle coute trop cher à l’État. Ils lui ont répondu : 65 ans. Alors, il l’a fixée à 70 ans! À noter qu’à l’époque, l’espérance de vie était de 45 à 50 ans. Pas bête le Bismarck.

L’âge de la retraite en Allemagne sera ramené à 65 ans pendant la Première Guerre mondiale, alors que les hommes risquaient davantage de mourir au front que de vieillesse.

En France, le régime de retraite général est mis en place en 1930, mais son «ancêtre», une pension pour les marins, avait été créé en 1673 par Colbert, premier ministre de facto sous Louis XIV.

Un an après le début de la Révolution française, en 1790, une caisse de retraite des fonctionnaires de l’État est créée. Mais encore là, il était sans doute probablement plus facile de toucher la lame de la guillotine que la pension…

De son côté, en 1908, le Royaume-Uni instaure un régime de pensions pour les personnes de plus de 70 ans.

Et les États-Unis suivront, loin derrière, en 1935.

Le Canada

En 1908, le Dominion (on disait aussi «Puissance», en français) du Canada, qui était encore le Tanguy du Royaume-Uni, entre dans la danse. Il lance un programme qu’il nomme les «Rentes sur l’État».

Avant l’arrivée des régimes de pensions de retraite et de vieillesse, la pauvreté chez les ainés pouvait être extrême.

Les particuliers peuvent ainsi se préparer financièrement à leur retraite en achetant une «rente». Toutefois, peu nombreux sont ceux qui avaient alors les moyens de participer à ce régime.

Pourtant, de plus en plus d’ainés sont démunis et doivent vivre aux crochets des familles, qui ont peine à les soutenir. Plusieurs connaitront une fin de vie très difficile. Certains seront obligés de mendier ou d’aller finir leurs jours dans un asile des pauvres.

Cette nouvelle réalité sociale suscite des discussions politiques sur le besoin d’un vrai programme d’aide pour les personnes âgées et les retraités.

En 1927, le Canada établit la «pension de vieillesse», comme on l’appelle communément encore aujourd’hui. Instaurée par le gouvernement de Mackenzie King, la pension est financée à parts égales par le fédéral et les provinces.

Comme ce genre d’aide sociale relève des compétences provinciales conformément à la Constitution, ce sont les provinces qui l’administrent.

Loin de la «Liberté 55»

À l’époque, la pension maximale au Canada s’élevait à 20 $ par mois. Pour y avoir droit, il fallait avoir au moins 70 ans, avoir un revenu annuel de moins de 365 $ et être sujet britannique. Le Canada était toujours un «Tanguy» à l’époque.

Il est important de noter que les Autochtones ayant le statut d’«Indiens inscrits» étaient exclus du programme.

La création de la pension était un petit pas, mais un pas quand même. Ce premier programme amorcera toute l’évolution de l’aide aux retraités et aux ainés qui suivra.

Le rêve d’une retraite dorée, est-ce possible avec la pension des ainés?

Fait intéressant, seize ans avant le premier programme de pension de vieillesse canadien, Terre-Neuve, alors toujours une colonie (et Tanguy aussi) du Royaume-Uni, avait mis sur pied un plan d’aide aux ainés.

Le programme terre-neuvien n’était offert qu’aux particuliers de 75 ans et plus, et contrairement aux programmes similaires en Occident, seulement aux hommes. Le montant accordé s’élevait à 50 $ par année, mais le nombre de bénéficiaires, au départ, était plafonné à 400 $, peu importe si davantage d’hommes y étaient admissibles.

Les pensionnés devaient également subir une enquête sur leurs besoins financiers avant d’avoir droit à cette aide.

Le programme canadien de 1927 imposait aussi une enquête, une mesure qui sera jugée humiliante. Cet «examen des ressources» pouvait être assez intrusif. Les autorités calculaient les revenus, les avantages — comme un logement — et même les repas gratuits.

En 1951, les provinces acceptent d’accorder au fédéral la gestion du programme, rebaptisé «Sécurité de la vieillesse» et maintenant offert aux «Indiens inscrits».

La même année, un autre programme, l’assistance vieillesse, voit le jour pour les personnes âgées de 65 à 69 ans.

Et voilà le Régime de pensions du Canada

C’est en 1965 qu’est créé le Régime de pensions du Canada, un programme financé uniquement par les employés et les employeurs. Au même moment, le Québec lance son propre programme, le Régie des rentes du Québec.

Les régimes de pensions ne sont souvent pas suffisants pour une retraite aisée.

La Sécurité de la vieillesse demeure en place, mais l’âge minimum sera graduellement abaissé à 65 ans. Entretemps, on y ajoute un nouveau volet, le Supplément de revenu garanti, pour fournir un montant supplémentaire aux prestataires de la Sécurité de la vieillesse plus démunis.

Encore un pas. Un petit pas. (Il y en aura un autre en 1969, mais aucun rapport.)

Puis, des changements et améliorations se sont succédé : allocation au conjoint (1975), admissibilité des Autochtones (1988), des couples de même sexe (2000).

En 2019, Ottawa annonçait que les cotisations allaient augmenter, mais aussi les prestations. Depuis ses tout débuts, les prestations du Régime de pensions du Canada représentaient en moyenne le quart du revenu du travail. D’ici 2025, les montants reçus équivaudront au tiers du revenu du travail.

À cela s’ajoutent évidemment les pensions de l’employeur, s’il y en a, les REER et CELI de ce monde, les investissements – encore une fois s’il y en a – et autres.

Là-dessus, on vous souhaite le paradis fiscal à la fin de vos jours. Asteure, j’pensions que j’étions plus smart à la fin qu’au début. J’pensions, mais j’étions point sûr. Dixit la Sagouine.