Cette ville située entre Toronto et Détroit a pourtant un autre surnom, bien plus invitant, soit «Forest City» (la ville-forêt), en raison de la grande quantité d’arbres verdoyants qui s’y trouvent.

C’est aussi le lieu de naissance de l’acteur Ryan Gosling, du chanteur Justin Bieber, de l’actrice Rachel McAdams et du violoniste et chef d’orchestre Guy Lombardo.

Malheureusement, en marge des sphères de ces talentueux artistes, de sombres personnages seraient également issus de London. De tous les meurtres de la région, 13 perpétrés entre 1969 et 1977 ont été attribués à trois tueurs en série.

Le premier de ces meurtriers est Gerald Thomas Archer. Toutes ses victimes étaient des femmes de chambre, d’où son surnom de «Chamber Maid Slayer» (tueur de femmes de chambre).

Autopatrouille de la police de London.

En 1969, 1970 et 1971, il a tué trois femmes – deux âgées de 57 ans l’autre âgée de 62 ans – en s’introduisant dans leur domicile. Dans chaque cas, Archer les avait agressées sexuellement ou avait tenté de le faire.

Arrêté peu après le troisième meurtre, il a été reconnu coupable et libéré sur parole en 1985.

Après la mort d’Archer, en 1995, sa femme (qui ne vivait plus avec lui) et sa famille ont raconté qu’il leur avait confié, alors qu’il était en état d’ébriété, avoir tué deux autres femmes. La police a pu confirmer par la suite qu’il était bien l’auteur de ces deux autres meurtres.

Le deuxième tueur en série est Russell Maurice Johnson. Il a eu deux surnoms : le «Balcony Strangler» (étrangleur au balcon) ou le «Bedroom Strangler» (étrangleur de la chambre à coucher), car il grimpait les murs extérieurs des immeubles où logeaient ses victimes, attendait jusqu’à ce qu’il les croit endormies, puis s’introduisait dans leur chambre pour les violer et les étrangler.

Il a été jugé pour le viol et le meurtre d’une femme à London en 1974 et deux autres femmes à Guelph, aussi en Ontario, en 1977. Le tribunal a rendu un verdict de non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux.

En 1969, Johnson s’était lui-même admis dans un hôpital psychiatrique où il avait reçu un diagnostic de déviance sexuelle.

Pendant son procès, il a admis avoir tué quatre autres femmes et en avoir agressé onze autres qui ont survécu. Il est toujours détenu dans une institution psychiatrique.

Enfin le troisième de cette «série» est Christan Magee. Il a tué trois femmes entre 1974 et 1976. Comme les deux autres meurtriers, il avait un modus opérandi particulier, qui lui a valu le surnom de «Mad Slasher» (tueur fou).

Vue aérienne de la ville de London, Ontario.

Dans une affaire, il a attaqué une jeune femme de 19 ans qui marchait pour rentrer chez elle, l’a jetée par terre et l’a égorgée.

Sa deuxième victime, il la connaissait. Il a cogné à sa porte et elle l’a laissé entrer. Peu après, il l’a étranglée et égorgée alors que son bébé dormait dans une autre pièce. Son mari l’a trouvée morte en revenant à la maison quelques heures plus tard. L’enfant était sain et sauf.

La troisième victime avait 15 ans. Elle faisait de l’autostop et Magee l’a fait monter dans son véhicule. Le lendemain, un fermier a retrouvé son corps violemment agressé sexuellement et poignardé à la gorge et à la poitrine.

Magee a également agressé deux autres femmes qui ont survécu.

À l’issue de son procès en 1977, il a été lui aussi déclaré non responsable en raison de troubles mentaux. Il est toujours incarcéré dans une institution psychiatrique.

Pendant toute cette période, un policier menait une enquête personnelle sur d’autres meurtres perpétrés dans la région. Dennis Aslop était détective à London pour la police de l’Ontario de 1950 à 1979. Il a continué d’enquêter à son compte sur ces affaires après son départ de la police.

Il a accumulé une importante quantité de documents sur des affaires non résolues, des informations qu’il conservait chez lui. Dans certains cas, les autorités avaient refusé de porter des accusations, faute de preuves suffisantes.

Michael Arntfield a écrit un livre sur l’histoire des meurtres en série à London.

À la mort d’Aslop en 2012, son fils a remis la montagne de documents à un détective de police devenu professeur de criminologie à l’Université Western Ontario, Mike Arntfield. Ce dernier est un expert des crimes non résolus. Il a animé et produit une série télévisée baptisée To Catch a Killer (Épingler un tueur) en 2014.

Arntfield a poursuivi l’enquête amorcée par Aslop et a analysé les 32 meurtres perpétrés entre 1959 et 1984 afin d’élucider ceux qui ne l’avaient pas encore été. Selon les enquêtes menées par ces deux policiers, trois ou quatre autres tueurs en série pourraient être responsables des crimes.

Ces tueurs auraient quitté London pour Toronto. Après leur arrivée dans la Ville Reine, des meurtres ayant des similitudes avec certains perpétrés auparavant à London ont été rapportés.

Selon Arntfield, l’un des tueurs de London aurait enlevé la vie à quatre enfants à Toronto. Aslop était convaincu de l’avoir identifié, mais les preuves manquaient pour l’arrêter. Arntfield ne l’a pas nommé dans son livre.

Qu’il s’agisse de quatre, cinq ou six tueurs en série, Arntfield affirme que London remporte – malheureusement – la palme de la plus grande concentration au monde de ces criminels, en proportion de sa population, pour une période donnée. En comparaison, c’est comme si New York avait compté en même temps entre 80 à 90 tueurs en série.

Pourquoi London? Plusieurs facteurs ont été avancés.

D’abord, il s’agit d’une ville où de grandes compagnies testent de nouveaux produits parce que sa population est un microcosme de celle du Canada.

D’autres villes «tests» aux États-Unis, comme Richmond, en Virginie, Rochester, New York et Muncie, en Indiana, affichent des taux disproportionnés de violence sexuelle.

Aussi, la proximité de London à une grande autoroute, en l’occurrence la 401 qui relie Toronto à Détroit, facilite les déplacements. En 2024, une étude du FBI a montré un lien entre les agissements des tueurs en série et l’accès à de grandes autoroutes.

London a donc peut-être été victime de sa «normalité» et de sa position géographique.

Giovanni da Verrazzano a été parmi les premiers grands explorateurs à s’aventurer près du (ou sur) le continent américain, ce «Nouveau Monde» que les Européens découvraient. Étrangement, ces navigateurs étaient tous Italiens, mais ils ont tous mené des expéditions pour le compte d’une autre puissance européenne que leur mère patrie.

Carte dessinée par le frère de Verrazzano, Girolamo, sur laquelle apparait pour la première fois le nom «Nova Gallia» : Nouvelle-France.

En effet, Christophe Colomb (son «statut» d’Italien est toujours en suspens cependant) naviguait pour l’Espagne, son compagnon Amerigo Vespucci pour l’Espagne puis le Portugal, Jean Cabot (Giovanni Caboto) pour l’Angleterre, et Verrazzano pour la France.

La France d’ailleurs, bien qu’elle soit le pays le plus peuplé d’Europe au tournant du XVe siècle, traine de la patte par rapport à ses voisins dans cette quête pour atteindre l’Asie et ses riches épices tant convoitées.

Pourquoi donc ce retard? À la fin du XVe siècle, les terres au-delà de l’océan Atlantique sont «réservées» à l’Espagne et au Portugal, du moins selon ce qu’en a décidé le pape par le traité de Tordesillas.

À lire aussi : Le partage du monde… à coups de bulles

Le roi français du moment, Charles VIII, s’intéresse davantage au royaume de Naples, dont il s’empare en 1492 avant d’en être chassé deux ans plus tard. Les choses en restent là jusqu’à ce qu’aux débuts des années 1520, arrivent en France les échos de l’exploit de Ferdinand Magellan, qui a trouvé le moyen de contourner l’Amérique pour atteindre l’Asie.

S’il a pu se rendre en Asie par le sud du continent américain, pourquoi ne serait-ce pas possible par le nord? Surtout que le nouveau roi de France, François 1er, se réserve le droit de revendiquer les terres américaines «non connues» par l’Espagne et le Portugal, ce qu’un autre pape finira par lui accorder.

La France doit alors trouver un navigateur pour découvrir cette voie nordique vers «les Indes». C’est là où la ville de Lyon jouera un grand rôle. En pleine période de la Renaissance, Lyon était devenue un important carrefour financier où s’étaient installées de nombreuses familles de banquiers et de commerçants italiens.

Giovanni da Verrazzano, dix ans avant le voyage de Jacques Cartier.

Ceux-ci rêvaient d’une route commerciale moins longue que celle de Magellan qui pourrait ainsi leur assurer le monopole des richesses de l’Asie. Les intérêts privés et ceux de la Couronne française convergent.

Verrazzano, justement issu d’une famille de marchands et de banquiers de Florence, habitait un domaine de Greve in Chianti, à proximité de la capitale de la Toscane. C’est aussi un marin aguerri, ayant vécu quelques années à Dieppe, en France.

Les raisons ayant motivé François 1er à choisir Verrazzano pour ce périple restent confuses encore aujourd’hui. Certains croient que l’explorateur aurait été recruté par l’entremise des banquiers italiens de Lyon, qui étaient au fait de sa réputation de navigateur. D’autres avancent que Verrazzano a lui-même sollicité le roi pour mener cette expédition.

Chose certaine, à la fin de 1523, Verrazzano part de Dieppe avec quatre navires. Il doit s’arrêter en Bretagne, en raison d’une tempête, avec deux bateaux en moins. Il décide de faire la traversée à partir d’un point plus au sud et se rend à Madère. Il part pour de bon en janvier 1524, mais avec un seul navire, la Dauphine, et 50 hommes.

Carte de 1666 sur laquelle on peut voir le nom «Lacardia» qui, dans les cartes subséquentes, deviendra Arcadia, puis Acadie.

Après avoir navigué pendant 25 jours, il aperçoit le Nouveau Continent, probablement la future Caroline du Nord. Il longe la côte vers le nord et s’arrête, en avril, dans un grand havre, une petite baie où se jettent trois cours d’eau (dont le fleuve Hudson).

Il baptise l’endroit Terre d’Angoulême (ou Nouvelle-Angoulême), du nom de la maison royale de François 1er. Les Hollandais la nommeront Nouvelle-Amsterdam, et ensuite les Anglais… New York.

Pendant son périple, Verrazzano et ses hommes descendent à terre à plusieurs endroits. Ils capturent un Autochtone qu’ils emmèneront à Paris; comme c’est la coutume lors des expéditions européennes dans le Nouveau Monde, question de fournir une preuve tangible d’avoir atteint leur destination.

Verrazzano continue à longer la côte vers le nord, frôlant la Nouvelle-Écosse actuelle, incluant le Cap-Breton et ensuite Terre-Neuve. Il n’est pas le premier explorateur européen à parcourir cette région. Le Portugais Corte-Real (1501), Cabot (1497) et, bien avant, les Vikings (vers 986) s’y étaient déjà rendus.

À lire aussi : L’est du Canada, terre éphémère des Vikings

Manquant de provisions, le Florentin met le cap vers l’Est. La Dauphine arrive à Dieppe le 8 juillet 1524. Verrazzano envoie une lettre à François 1er pour lui faire un compte rendu de son expédition. Il lui dit entre autres qu’il a appelé les territoires visités du nom de Francesca, en son honneur.

Une lettre, c’est bien, mais l’Histoire a démontré que ce qui est inscrit sur les cartes ont tendance à avoir une plus grande influence. Celle de 1529 de Girolamo Verrazzano, qui avait accompagné son frère, porte la mention «Nova Gallia» – Nouvelle-France. C’est ce nom qui s’imposera pour désigner l’empire nord-américain de la France.

Dans cette même lettre, Giovanni da Verrazzano décrit ainsi une terre située, croit-on, aux environs de la Virginie et du Maryland : «quale batezamo Archadia per la belleza de li arbori», c’est-à-dire «que nous avons baptisée Archadie en raison de la beauté de ses arbres».

Voyage de Verrazzano au Nouveau Monde en 1524.

Il semble assez évident ici que l’explorateur faisait référence à l’antique «Arcadie» grecque et à sa beauté mythique.

Dans les nombreuses cartes successives qui seront dessinées pour représenter cette région du monde, Archadia deviendra Lacardia, Arcadia, Lacadie, Cadie et sera localisée curieusement de plus en plus vers le nord pour finalement aboutir tout près du territoire où la France érigera une colonie appelée Acadie. Un nom qui vient de loin!

Verrazzano connaitra une fin tragique; à son troisième voyage dans le Nouveau Monde, il est capturé et tué par des Autochtones d’une ile des Caraïbes.

Que reste-t-il de Verrazzano dans les Amériques? Très peu. En 1964, un immense pont traversant l’entrée du havre de New York était baptisé du nom de Verrazzano-Narrows.

Mais pour l’histoire de la découverte européenne du Nouveau Monde, le passage de Verrazzano aura ouvert la voie à d’autres explorateurs envoyés par la France, en commençant par Jacques Cartier, qui s’aventurera une dizaine d’années plus tard dans le fleuve Saint-Laurent. Certains historiens sont convaincus que Cartier faisait même partie de l’expédition de Verrazzano.

Mais comme bien des évènements de l’histoire, rien n’est moins sûr…

Le destin de John Ware est tout à fait remarquable. Les faits entourant sa jeunesse sont incertains. Il ne savait ni lire ni écrire, et n’aurait que dévoilé très peu de détails sur sa vie. Certaines sources le font naitre en situation d’esclavage, soit au Tennessee, soit dans une plantation en Caroline du Sud.

En février 2012, Postes Canada a émis un timbre à l’effigie de John Ware.

Après la guerre civile américaine, il se serait rendu au Texas, où il apprend le métier d’éleveur de vaches. Il devient cowboy.

En 1879, il est embauché pour mener un troupeau d’environ 2400 bovins jusqu’au Montana, soit une distance de 3000 kilomètres. Il reste quelques années dans cet État à la frontière de l’Ouest canadien d’aujourd’hui.

La North West Cattle Company l’approche pour conduire un troupeau de plus de 3000 bêtes au nord de la frontière, dans ce qui deviendra l’Alberta. Cette compagnie était considérée comme l’un des plus puissants propriétaires de ranchs du sud de ce qui était alors les Territoires du Nord-Ouest.

Elle agissait avec l’aval du gouvernement fédéral de John A. Macdonald, qui souhaitait assoir l’autorité du nouveau pays qu’était le Canada dans ce territoire et attirer des colons.

John Ware traverse la frontière en 1882 pendant une terrible tempête de neige et réussit à livrer le bétail à l’un des ranchs de la compagnie, dans les environs de Calgary, une ville naissante.

Cette nouvelle vaste région d’exploitation bovine de la North West Cattle Company deviendra connue sous la marque de bétail «Bar U» et son cheptel atteindra 10 000 bêtes.

John Ware travaille pour la compagnie pendant deux ans, avant de se joindre à un autre ranch, le Quorn, où il s’occupe de chevaux.

John Ware entouré d’autres ranchers de Millarville et Priddis, en Alberta.

Puis, en 1888, il établit son propre petit ranch de bovins à Sheep Creek, non loin du ranch Quorn, au sud de Calgary. En peu d’années, son troupeau compte des centaines de têtes. Il continue en même temps de travailler à forfait dans des ranchs voisins.

Il commence alors à jouir d’une réputation dans le maniement des chevaux. On disait qu’aucun cheval sauvage qu’il avait monté n’avait réussi à le désarçonner.

Il était aussi connu pour sa force physique, son courage et son esprit novateur. John Ware a été l’un des premiers ranchers de la région à prendre l’eau d’une rivière voisine pour irriguer ses terres qui étaient verdoyantes. Il ne manquait jamais de foin pour son élevage.

Bien qu’il ait été respecté par ses employeurs et ses confrères cowboys, John Ware a dû faire face, comme les autres personnes noires, à du racisme et de la discrimination. Certains politiciens de la région s’opposaient à l’immigration de personnes noires provenant des États-Unis.

Plusieurs histoires ont circulé à ce sujet. On lui aurait souvent refusé l’entrée dans des commerces et autres établissements. Un barman aurait refusé de lui servir à boire et – surtout – l’aurait insulté en le traitant de noms désobligeants; poussé à bout, John Ware l’aurait rué au sol.

Certains disent qu’il a dû acquérir des terres à deux fois le prix des ranchers blancs.

Quelques années plus tard, il rencontre Mildred Lewis, fille d’un colon et ébéniste noir arrivé de l’Ontario. Ils se marient en 1892.

John Ware, son épouse Mildred Lewis, en 1896, avec deux de leurs enfants : Nettie et John.

Le couple poursuit l’exploitation du ranch de Sheep Creek pendant une dizaine d’années. Mais de plus en plus de nouveaux colons s’établissent dans la région et clôturent les pâturages.

John Ware commence à se sentir étouffé. La famille, qui compte maintenant cinq enfants, se déplace et établit, en 1902, un nouveau ranch sur le bord de la rivière Red Deer, près du village de Duchess, environ à mi-chemin entre Calgary et la frontière de la Saskatchewan.

Très habile au lasso, il voit sa célébrité monter d’un cran, en 1893, lorsqu’il remporte sa première compétition de terrassement du bouvillon lors de la foire d’été de Calgary. Cette foire allait plus tard fusionner avec un rodéo pour devenir le célèbre Stampede de Calgary.

Le malheur frappe cependant en 1905. Mildred meurt d’une pneumonie; quelques mois plus tard, ironie du sort, John meurt lorsque le cheval qu’il montait trébuche dans un terrier de blaireau.

Les enfants sont recueillis par les parents de Mildred. Aucun de ceux-ci n’aura d’enfant. Les deux derniers sont morts en 1989.

Connu presque seulement de la communauté de cowboys de l’Alberta, John Ware verra sa renommée grandir au fil des ans, ainsi que sa reconnaissance.

Depuis 1968, une école de Calgary accueillant des élèves de la 7e à la 9e année porte son nom. En 2012, Postes Canada a lancé un timbre à son effigie. Deux ruisseaux ont également été nommés en son honneur. En 2022, son nom est inscrit à la liste de «personnages historiques nationaux» du Canada.

Plaque commémorative de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

La plaque érigée en son honneur au Lieu historique national du Ranch-Bar U, aux pieds des Rocheuses en Alberta, souligne que «Ware excelle dans une industrie dominée par des hommes blancs et de grandes sociétés d’élevage bien financées. Sa générosité et ses compétences supérieures lui valent une renommée durable et une place dans la mythologie de l’Ouest canadien».

Un livre, John Ware’s Cow Country, a été rédigé par Grant McEwan, ancien maire de Calgary et ancien lieutenant-gouverneur de l’Alberta. Deux livres jeunesse ont également été écrits à son sujet, soit John Ware (1845-1905), Le Cowboy noir de l’Ouest canadien, d’Amadou Ba, et Howdy, I’m John Ware, d’Ayesha Clough.

L’Office national du film a même produit un documentaire sur lui, Sur les traces de John Ware, réalisé par Cheryl Foggo.

Comme le dirait le regretté Serge Bouchard, qui présentait au micro d’une émission de Radio-Canada les portraits de personnages surprenants mais maltraités par l’histoire, John Ware est un remarquable oublié, dont on se souvient de plus en plus.

David Kouakou Kouadio souhaite que le nouchi soit reconnu plus officiellement.

«Nous, les Ivoiriens, on se reconnait partout, facilement. Même au Pôle Nord, avec deux ou trois mots en nouchi, on devine chap chap (vite, vite) si tu es un des nôtres», soutient David Kouakou Kouadio, diplômé de l’École de communication de la Radio-Télévision ivoirienne, communicateur publicitaire depuis une douzaine d’années.

«En Afrique de l’Ouest, confie-t-il, les mots sont importants, compte tenu du métissage des langues et des populations. Ils nous permettent de nous intégrer dans le milieu où nous vivons. Juste en Côte d’Ivoire, par exemple, où le français demeure la langue officielle, nous cohabitons avec une soixantaine d’ethnies. Le parler nouchi, qui emprunte aux langues ivoiriennes, mais aussi aux dialectes burkinabés, maliens, sénégalais et guinéens, rejoint pas mal de monde, sans distinction d’origine ou de classe.»

Du Pôle Nord à la Coupe d’Afrique des nations

Anderson Fidèle Azokou ne dit pas le contraire. Ce courtier en assurances, grand amateur de Scrabble rencontré dans un maquis (buvette) d’Abidjan, n’a que de bons mots pour le nouchi.

Le nouchi, c’est un cocktail de mots qui emprunte avant tout aux langues d’ici, en Côte d’Ivoire, pour mieux traduire nos réalités. Et ce n’est certainement pas parce qu’il manque de mots dans la langue française

Anderson Fidèle Azokou, scrabbleur, n’a que de bons mots pour le nouchi.

Le courtier a recours à un vieux truc de son métier pour illustrer pourquoi le nouchi apporte une plus-value à son pays.

«Lors de la Coupe africaine des nations, en février 2024, pour laquelle la Côte d’Ivoire a été le pays hôte et grand champion, les joueurs des Éléphants, notre équipe nationale de foot, auraient dû échanger entre eux en nouchi plutôt qu’en français. Si on l’avait fait, les Sénégalais n’auraient rien su de notre plan de match. Mais qu’importe. Nous avons gagné», observe triomphalement le scrabbleur invétéré.

Nouchitionnaire

À mon arrivée à l’aéroport Félix-Houphouët-Boigny, le mot «Akwaba», qui veut dire «Bienvenue» ou «Bonne arrivée» en langue akan, résonnait partout dans l’aérogare. Mais ce n’était pas encore du nouchi.

Puis, peu à peu, à mesure que mon oreille s’habituait à l’environnement ambiant, j’ai réussi à capter, sans les comprendre, des expressions que s’échangeaient, avec de larges sourires complices, beaucoup de voyageurs ivoiriens. C’était du nouchi.

J’ai noté pêlemêle quelques mots nouchi dont j’ai trouvé le sens grâce au Nouchitionnaire, un outil en ligne qui recense les mots et expressions de cette langue créole devenue partie intégrante de la culture populaire ivoirienne.

Par exemple, le plus connu des mots en nouchi est sans doute «enjailler», décliné sous différentes formes et qui signifie «aimer, apprécier, savourer». À ses origines, je soupçonne l’apport de l’anglais «enjoy».

À la sortie des classes d’un lycée de Grand-Bassam, ville balnéaire de la côte est ivoirienne, un groupe d’élèves me donne leur avis sur le nouchi. Une demi-douzaine d’entre eux m’encerclent. Ils ne cachent pas leur engouement pour cette langue.

«Je suis gbra», clame une jeune fille qui signifie par là qu’elle vient tout juste de «flusher» son petit copain.

Un groupe d’élèves ivoiriens de la Haute École Galilée, à Grand-Bassam, utilisent couramment le nouchi pour échanger entre eux.

À ses côtés, un jeune étudiant m’interpelle en nouchi, presque menaçant : «Je vais te babière». J’aimerais croire qu’il me veut du bien, mais il m’explique que cela veut dire : «Je vais te frapper». Heureusement, il ne s’agit que d’un exercice linguistique!

Une chose et son contraire

Parfois, un même mot nouchi peut avoir plus d’un sens. On emploiera indifféremment, par exemple, le mot «daba» pour signifier le verbe «manger» ou «frapper». Même double signification pour «dédja» qui peut vouloir dire «ouvert» ou «blessé». On trouve également le terme polysémique «dendjô» selon qu’on veuille «comprendre» ou «se déshabiller». D’où l’importance du bon choix de mot!

«Le mot nouchi “lallé” a plusieurs sens. Par exemple, si je dis “Passe-moi ton lallé”, il veut alors dire “Passe-moi ton téléphone”. Mais si je dis “Je vais te laller”, cela veut dire “Je vais te frapper”», confie Fidèle Azokou, un peu étonné de me voir tout d’un coup reculer d’un pas.

Mais ça ne s’arrête pas là. Le mot «lallé» a encore plusieurs autres significations. Cette fois, l’expert en communication commerciale en rajoute une couche.

«C’est le contexte qui fait foi de tout. “Lallé” peut aussi vouloir dire “surprise” ou “dérober”. Même ambigüité avec le mot “modia”, qui vient de maudit et qui peut aussi bien être un compliment qu’une injure», dit David Kouadio.

L’album Ambiance nouchi de la rapeuse ivoirienne Nash est «essentiellement écrit en nouchi».

Des loubards à l’origine du parler nouchi

Félix Houphouët-Boigny, qui présidera le pays pendant 33 ans, est crédité du «miracle ivoirien», une période de forte croissance économique frisant les 7 % dans les décennies 1960 et 1970.

Le régime politique hérité des Indépendances africaines en est un de parti unique. Au moment où le nouchi prend son envol, à la fin des années 1970, un certain mécontentement à l’égard du pouvoir tente de se faire entendre, en particulier chez un groupe de jeunes peu scolarisés. Ce sont les «ziguies», synonyme de «loubards».

«C’est à ces jeunes contestataires de la rue que l’on doit l’émergence du parler nouchi. Ils se sont inventé un langage pour se faire comprendre entre eux. Éventuellement, leur cri de colère s’est propagé aux masses surtout par le biais des conducteurs de taxi. Peu à peu, la population a repris à son compte ce vocabulaire qu’elle a, à son tour, enrichi de mots empruntés aux langues de la soixantaine d’ethnies qui composent la Côte d’Ivoire», explique, non sans fierté, David Kouadio.

Le nouchi est tellement prédominant que quelques mots ont déjà fait leur entrée dans les grands dictionnaires de langue française. «C’est le cas du mot tchip, que Wikipédia définit comme “un élément de communication non verbale courant en Afrique”. Il s’agit d’une onomatopée, un genre de bruit que fait la langue comme si on «suçait ses dents».

Le nouchi n’est pas admis au Scrabble, mais on peut s’amuser.

Enseigner le nouchi?

Quand il est question de phénomène de langue propre à des communautés distinctes, la même question se pose. Que ce soit pour le chiac acadien, le joual québécois ou le créole haïtien, doit-on consigner ou codifier ces inventions linguistiques que d’aucuns désapprouvent et que d’autres accueillent à bras ouverts?

En Côte d’Ivoire, les avis semblent partagés.

«Normaliser le nouchi? Bien sûr que oui», tranche David Kouadio, bien conscient malgré tout des difficultés à standardiser une langue pour laquelle il n’existe pas de transposition phonétique universelle.

«Assurément qu’il faudrait enseigner le nouchi», opine à son tour Fidèle Azokou, un converti des nouveaux mots.

Laissons le dernier mot aux élèves de la Haute École Galilée.

«Je suis absolument en faveur d’un dictionnaire de nouchi», s’exclame Chris, un jeune lycéen qui s’amuse à enrichir son parler d’expressions colorées farcies de mots nouchi pas toujours académiques…

Sa camarade de classe, Ruth, elle aussi, est d’accord avec l’idée de créer un authentique lexique consigné du nouchi.

Mais l’un comme l’autre s’opposent fortement à ce que le nouchi soit enseigné à l’école.

«À force de le régulariser, avance Ruth, le nouchi deviendrait à son tour un langage banalisé.» Et Chris d’ajouter : «Un langage conformiste et ennuyeux, comme le devient tout contenu officiel enseigné à l’école».

À l’unisson, Chris et Ruth, flanqués d’autres camarades de classe, lancent un même cri du cœur, cette fois en nouchi : «Jahin. Jahin!» Ou, en français, si vous préférez : «Jamais au grand jamais!»

Parfois, pas besoin de parler nouchi pour le comprendre.

Roger Clavet est journaliste, auteur, consultant en communication, globetrotteur, observateur électoral et formateur en journalisme à l’international. En plus d’un séjour en Côte d’Ivoire, Roger Clavet a travaillé et vécu dans une douzaine d’autres pays d’Afrique, en Haïti et en République populaire de Chine.

Même les mots «découvreur» et «découverte» sont de plus en plus à proscrire quand on parle de l’Amérique, car le continent a été évidemment «découvert» par les peuples venus d’Asie il y a 30 000 ans, et même, selon certains scientifiques, il y a jusqu’à 130 000 ans.

Détail d’une tapisserie à Bayeux : navire viking voguant avec des chevaux.

L’aventure des Vikings en Amérique du Nord est maintenant une certitude, même s’il reste encore beaucoup de questions en suspens à ce sujet. Au départ, les «preuves» de leur passage reposaient uniquement sur deux textes médiévaux islandais : La Saga d’Erik le Rouge et la Saga des Groenlandais.

C’est en Islande que toute cette histoire commence. Cette ile du nord de l’océan Atlantique (son nom signifie «pays de glace») est inhabitée lorsque les Vikings venus de Norvège la colonisent vers le milieu du IXe siècle. Ils en font la base d’autres explorations vers l’ouest.

Les grands héros de ces anciens récits sont bien connus : Érik le Rouge (Eirik Thorvaldson de son vrai nom), et son fils, Leif Eriksson (Leifr Eiríksson). Leur périple n’est pas volontaire.

En effet, le père d’Érik le Rouge, Thorvald, est banni de Norvège pendant trois ans pour avoir commis un meurtre. Vers 960-970, il s’exile avec sa famille – dont son fils Érik – en Islande, où se sont déjà installés plusieurs Norvégiens/Vikings.

Vers l’an 980, Érik le Rouge est aussi accusé de meurtre, à la suite d’une bataille entre voisins. À son tour, il est banni et doit quitter l’Islande.

Peinture de Christian Krogh de 1893 représentant Leif Eriksson «découvrant» l’Amérique.

Mais où aller? Un retour en Norvège pourrait être risqué en raison du bannissement de son père. Il avait cependant déjà entendu parler d’une grande terre à l’ouest, aperçu 50 ans auparavant par un autre explorateur norvégien, Gunnbjörn Ulfsson.

Érik le Rouge part ainsi avec une poignée de compagnons et explore pendant ses trois ans d’exil cette terre, une ile qu’il nomme «Groenland» (terre verte). À l’époque, le climat y était plus clément qu’aujourd’hui.

À son retour en Islande, il prépare une vaste colonisation du Groenland. Il y retourne en 986 avec une trentaine de drakkars transportant jusqu’à 600 hommes, femmes et enfants. Cependant, seulement 14 navires arriveront à destination, les autres ayant sombré ou ayant fait demi-tour.

C’est alors qu’entre en scène un personnage beaucoup moins connu qu’Érik et son fils Leif, mais crucial pour cette épopée : Bjarni Herjólfsson.

Bjarni Herjólfsson est un jeune aventurier toujours en mouvement. La Saga des Groenlandais raconte qu’à l’été 986, Herjólfsson part d’Islande pour rejoindre son père parti au Groenland avec l’expédition d’Érik le Rouge. Mais une tempête l’écarte de sa route pendant plusieurs jours.

Représentation de Leif Eriksson sur le rivage de Vinland.

Lorsque le calme revient, il aperçoit une terre boisée et vallonnée qui ne correspond pas à la description qu’on lui avait faite du Groenland.

Il met alors le cap vers le nord. Le paysage devient plat, puis montagneux et recouvert de glaces. Toujours convaincu qu’il n’est pas arrivé à son but, Herjólfsson poursuit sa route et atteint le Groenland quatre jours plus tard.

La plupart des experts considèrent que Bjarni Herjólfsson est le premier Européen à avoir «aperçu» l’Amérique. Mais il n’y a pas mis les pieds. Cette distinction reviendra à son compatriote, beaucoup plus connu : Leif Eriksson.

Les anciens récits racontent que Leif Eriksson serait devenu chrétien lorsque le roi Olav de Norvège s’est converti vers 995. Il serait parti de Norvège avec un prêtre pour se rendre au Groenland afin d’évangéliser la nouvelle colonie.

Première page de La Saga d’Erik le Rouge.

Selon La Saga de Groenlandais, Eriksson s’inspire du voyage de Bjarni Herjólfsson pour refaire son parcours, mais en sens inverse. Parti en l’an 1000 avec environ 35 hommes, il aperçoit d’abord des terres glacées, qu’il nomme Helluland (pays de dalles), qu’on croit être la terre de Baffin, puis une région de roches hautes et plates, à laquelle il donne le nom de Markland (pays de bois), et qui serait le Labrador.

Enfin, il rencontre une autre terre où, avec ses compagnons, il construit des habitations pour passer l’hiver. Leif Eriksson nomme cette contrée Vinland (pays du vin), en raison de la présence de vignes.

Au printemps, il repart vers le Groenland et ne reviendra plus dans ces terres nouvelles, pour ne pas dire ces terres… neuves.

Quelques années plus tard, l’un des frères de Leif, Thorvald, mène une nouvelle expédition à Vinland où il passera deux ans avec son groupe avant de mourir lors d’un conflit avec les Autochtones.

Après une tentative d’établissement avortée d’un troisième frère l’année suivante, un autre explorateur, Thorfinn Karlsefni, établit à Vinland une nouvelle colonie qui prendra fin après trois ans en raison de l’animosité des Autochtones.

Représentation de Vikings et d’Autochtones américains dans un établissement norvégien sur le continent américain.

Mais où est Vinland? Plus de 1000 ans plus tard, les paris sont toujours ouverts. La réponse logique serait L’Anse aux Meadows, sur la pointe nord de l’ile de Terre-Neuve, où des vestiges d’un établissement scandinave ont été attestés.

Jusqu’en 2021, les dates de cette présence de Vikings sur l’ile de Terre-Neuve étaient restées imprécises. De nouvelles méthodes de datation ont permis de déterminer que les morceaux de bois utilisés pour la construction des bâtiments provenaient d’arbres abattus en 1021, soit une vingtaine d’années après le parcours de Leif Eriksson.

Mais on ne croit pas que Vinland se trouvait à ce qui est aujourd’hui L’Anse aux Meadows. On pense généralement qu’il se situerait plus près du golfe du Saint-Laurent, peut-être en Nouvelle-Écosse ou même sur la côte est du Nouveau-Brunswick. Un autre mystère à résoudre.

Mais on a la certitude que les Vikings ont été les premiers Européens à fouler le sol de l’Amérique. Alors, la prochaine fois qu’on nous ramène l’année 1492 comme étant la «découverte» de l’Amérique, pensons un peu à 986 quand même…

Les «bébés miracles» et leur mère, Elzire Legros.

En ce 28 mai 1934, la naissance des quintuplées est en effet miraculeuse. Et leur survivance, inespérée. Prématurées de deux mois, les bébés Dionne pesaient, ensemble, 13,4 livres (6 kilos) à leur naissance. La plus petite ne faisait que 1,8 livre (moins de 1 kilo).

Les jumelles identiques viennent au monde dans la ferme de leurs parents : Oliva Dionne et Elzire Legros, près de Corbeil, petit village franco-ontarien non loin de North Bay.

Les deux premières filles sont venues au monde avec l’aide de deux sagefemmes. Pour la troisième, la mère est assistée par le Dr Allan Roy Dafoe, arrivé sur les lieux entretemps. Le médecin veillera aussi à l’accouchement des deux derniers bébés.

Le personnel médical a dû faire preuve de beaucoup d’improvisation et d’ingéniosité pour maintenir les poupons en vie. Avant l’arrivée des incubateurs, les quintuplées ont été placées près d’un four avec des bouillottes et des briques chauffées pour les garder au chaud.

Elles ont d’abord été nourries avec du lait de vache mélangé à de l’eau bouillie additionnée d’un soupçon de sirop de maïs et d’une ou deux gouttes de rhum pour les stimuler. Puis, des femmes de la région qui allaitaient leur enfant ont fourni du lait maternel.

Le premier ministre ontarien Mitchell Hepburn avec les quintuplées Dionne.

La probabilité d’une naissance naturelle de quintuplés (provenant d’un même ovule, sans aide artificielle à la fécondation) est de 1 sur environ 55 millions. Ce sont les premiers enfants quintuplés connus à survivre l’âge de la petite enfance.

Survivre est une chose. Avoir une enfance en est une autre.

La nouvelle de cette naissance hors du commun fait rapidement le tour du monde. Quelques jours seulement après l’accouchement, des représentants de l’Exposition universelle de 1933-1934 à Chicago approchent Oliva pour lui demander d’«exposer» ses poupons. Sous les conseils du Dr Dafoe et du prêtre du village, le père accepte l’offre.

Prenant conscience de l’engagement qu’il venait de prendre, Oliva annule le contrat quelques jours plus tard. Mais le mal est fait.

Le gouvernement ontarien décide de retirer la garde des enfants aux parents, qui en avaient déjà cinq avant l’arrivée des quintuplées. Le gouvernement ontarien disait vouloir notamment les protéger de l’exploitation privée.

Ce qui n’empêchera pas l’exploitation «publique»…

De 1935 à 1943, les quintuplées ont été retirées à leurs parents et mises sous la garde du gouvernement provincial. On les voit ici en 1939 avec leurs tuteurs, leurs parents et deux infirmières.

Les sœurs Dionne sont confiées à trois tuteurs, le principal étant nul autre que le Dr Allan Roy Dafoe. Les enfants sont placées dans un hôpital bâti spécialement pour elles, tout près de la maison familiale.

Les responsables autorisent les curieux à venir jeter un coup d’œil sur les enfants à travers une fenêtre de l’hôpital, où elles étaient «exposées» quatre fois par jour.

Par la suite, le gouvernement provincial aménage une véritable galerie d’observation pour accommoder les visiteurs, de plus en plus nombreux, qui peuvent ainsi observer deux fois par jour les quintuplées à travers un grillage, presque comme dans un zoo.

Le père des jumelles tenait un petit stand où il vendait des souvenirs, comme des photos, des cuillères, des poupées et des cartes postales. Le tout formait un véritable petit site d’attractions qu’on a surnommé «Quintland».

Terrain de stationnement pour les visiteurs venant observer les sœurs Dionne en «exposition».

La popularité des quintuplées explose : jusqu’à 3 000 personnes par jour défilent devant l’hôpital des sœurs Dionne. Par moments, le nombre de visiteurs dépasse celui des chutes Niagara.

On estime qu’entre 1936 et 1943, près de 3 millions de personnes sont venues voir les quintuplées, ce qui a rapporté plus d’un demi-milliard de dollars aux coffres du gouvernement de l’Ontario, l’aidant à se sortir de la crise économique de la Grande Dépression.

De son côté, le Dr Dafoe s’est aussi enrichi grâce à la renommée des jumelles Dionne.

Lors de son décès, en 1943, on découvre qu’il avait amassé en honoraires pour des conférences, entrevues médiatiques, participation à des émissions radio et autres plus de 180 000 dollars, soit l’équivalent de plus de 3 millions de dollars d’aujourd’hui.

Quintland attire aussi de grands acteurs américains, dont Clark Gable, James Stewart, Bette Davis, Mae West et James Cagney, de même que l’aviatrice Amelia Earhart, venue six mois avant son vol fatidique.

Il semble que l’exposition publique de l’hôpital ne suffisait pas. Les fillettes figureront dans des publicités d’une multitude de compagnies : Lysol, Palmolive, Colgate, Quaker Oats, lait Carnation et bien, bien d’autres.

Elles ont participé à trois films d’Hollywood (deux en 1936 et un en 1938). En gros, elles ont été filmées à l’hôpital en train de jouer ensemble. Un documentaire intitulé Five Times a également été réalisé en 1940 et a obtenu une nomination aux Oscars l’année suivante.

Pendant tout ce temps, les parents tentaient de ravoir la garde de leurs enfants, ce qu’ils ont finalement réussi à obtenir en 1943, alors que les fillettes avaient 9 ans.

La famille déménage alors dans une grande maison de 20 pièces à proximité. Le tout est payé grâce à un fonds de fiducie mis sur pied par l’Ontario pour financer les dépenses liées aux jumelles Dionne. Le fonds reçoit des montants payés pour des droits de publication ou encore une partie des profits de la vente de produits dérivés.

Mais les sommes reçues disparaissent en bonne partie parce que la province pige dans le fonds pour payer par exemple les dépenses des photographes, la nourriture des quintuplées et autres. Au bout du compte, la famille ne touche que 746 $ par mois.

Photo : Yvonne, Cécile et Annette Dionne en 1999.

Les quintuplées Dionne ont passé leur vie à tenter d’obtenir compensation pour leur traitement et leur exploitation.

En 1998, le premier ministre ontarien Mike Harris a offert 2 000 dollars par mois à vie à chacune des trois survivantes (Émilie étant décédée en 1954 et Marie en 1970). Elles ont considéré cette offre comme une insulte. Elles réclamaient plutôt 10 millions de dollars.

Finalement, une semaine plus tard, une entente est conclue : les trois sœurs obtiennent 4 millions, ainsi que des excuses publiques du gouvernement. Elles ont alors 63 ans.

Une troisième sœur, Yvonne, décède en 2001. Les deux survivantes, Annette et Cécile, qui vivent aujourd’hui à Montréal, s’apprêtent à célébrer leur 90e anniversaire. Elles seront honorées par la municipalité de North Bay.

Leur histoire a en effet été teintée d’un certain romantisme tout ce qu’il y a de plus hollywoodien : deux jeunes rebelles qui commettent de petits crimes et vont jusqu’à perpétrer des meurtres, qui sont continuellement en cavale et qui échappent par miracle à la police à plusieurs reprises. Impossible pour une telle épopée bien réelle de ne pas trouver d’écho, notamment en France.

La fin tragique de Bonnie et Clyde : leur Ford V8 volée criblée de balles lors d’une embuscade policière.

«Vous avez lu l’histoire de Jesse James. Comment il vécut, comment il est mort. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore. Eh bien, écoutez l’histoire de Bonnie and Clyde.»

Vers la fin des années 1960, Serge Gainsbourg a écrit Bonnie and Clyde, qu’il a chanté avec Brigitte Bardot, en s’inspirant largement d’un poème autobiographique rédigé par Bonnie elle-même, peu de temps avant sa mort tragique.

Dans The Trail’s End (La fin de la route), Bonnie offre une image plus humaine d’elle et de Clyde, présentant leur périple comme une lutte pour la liberté contre des autorités répressives.

Faye Dunaway et Warren Beatty ont immortalisé l’épopée du couple mythique dans un film de 1967 : Bonnie et Clyde.

Les derniers vers de poème sont particulièrement prémonitoires : «Some day they’ll go down together. They’ll bury them side by side. To few it’ll be grief, to the law a relief, but it’s death for Bonnie and Clyde.» [Traduction libre : Un jour, ils tomberont ensemble. On les enterrera côte à côte. Peu seront endeuillés, la justice sera soulagée, mais ce sera la mort pour Bonnie et Clyde.]

Ils semblaient vouloir vivre leur vie comme dans un film. D’ailleurs, Hollywood les a immortalisés en 1968 avec le film Bonnie et Clyde. Le couple était personnifié par des acteurs de renom : Faye Dunaway et Warren Beatty.

Dans ce cas-ci cependant, la réalité dépassait très largement la fiction. Attachez votre ceinture, le chemin de vie de ce couple est une route périlleuse à l’extrême, menant inéluctablement à un cul-de-sac.

Bonnie Parker nait en 1910 à Rowena, Texas. Elle réussit bien à l’école, mais décroche pour se marier. Elle a 16 ans. Son nouveau mari écope peu après d’une peine de cinq ans de prison pour vol. C’est la fin du couple, mais ils ne divorceront jamais.

Clyde Barrow, nait en 1909 à Telico, Texas. Quand Clyde a 12 ans, sa famille déménage dans un rude quartier de Dallas. Avec son frère, il commence à voler des voitures.

En janvier 1930, quelques semaines après avoir rencontré Bonnie, Clyde est condamné à deux ans de prison pour des crimes antérieurs. À peine deux mois plus tard, en mars, il s’évade grâce à une arme que Bonnie a réussi à lui faire passer. Mais Clyde est appréhendé peu après et écope d’une peine de 14 ans.

Photo de Clyde Barrow (âgé d’environ 17 ans), en 1926, lors d’une de ses premières arrestations.

Désespéré, Clyde se tranche deux orteils avec une hache (on dit aussi qu’il aurait peut-être demandé à un autre prisonnier de le faire) dans l’espoir d’être transféré dans une prison moins invivable.

C’est un sacrifice qui s’avère inutile, car il obtient une libération conditionnelle une semaine plus tard, sa mère étant intervenue avec succès auprès du gouverneur de l’État.

Libre, Clyde forme avec d’autres petits bandits le gang Barrow, qui se lance dans une série de vols. Bonnie est parfois de la partie, mais surtout pour conduire la voiture de fuite. Lors d’un de ces vols, elle est arrêtée et emprisonnée, mais est libérée peu après, faute de preuve.

Pendant que Bonnie est en prison, un vol du gang Barrow dans un magasin général tourne mal. Le propriétaire est tué par balles. Mais la prison n’est pas une option pour Clyde : c’est la fuite. Lorsque Bonnie sort de prison, elle décide d’accompagner Clyde.

Au cours des deux années qui suivent, le couple devient des criminels à plein temps, parcourant le Texas, le Nouveau-Mexique, l’Oklahoma et le Missouri. Ils ciblent des banques, mais aussi de petits commerces, des postes d’essence. Souvent, les montants volés sont minimes.

Bonnie et Clyde aimaient faire des mises en scène pour se faire prendre en photo.

D’autres personnes se joignent au couple, dont Buck, le frère de Clyde. Alors que la bande savoure une pause de quelques semaines dans un appartement, la police surgit. Au cours de la fusillade, un policier est tué. Bonnie, Clyde et les autres parviennent à s’échapper.

À l’été 1933, la police encercle deux chalets loués par la bande. Autre fusillade. Autre fuite réussie. Les membres de la bande roulent toute la nuit jusqu’à une autre ville où la police les rattrape. Encore une fusillade, mais ils réussissent encore à s’échapper. Clyde a reçu une balle à un bras. Son frère Buck est aussi atteint et meurt quelques jours plus tard.

Malgré tout, Bonnie et Clyde renouent avec le crime quelques mois plus tard. En janvier 1934, ils aident un ami détenu à s’évader, mais un gardien est tué. D’autres prisonniers en profitent pour s’évader, dont un dénommé Henry Methvin, qui se joint à la bande. Il sera le judas de Bonnie et Clyde.

Cette photo du célèbre duo criminel a été prise par un membre du gang Barrow entre 1932 et 1934 et a été trouvée le jour de leur mort.

En mai, Methvin décide de trahir ses comparses, en échange d’un pardon. Le 23 mai 1934, Bonnie et Clyde doivent aller chercher Methvin chez son père, à Salies, en Louisiane. Mais la police les attend.

La camionnette du père est placée sur le bord de la route, un pneu en moins. Le piège fonctionne. Bonnie et Clyde reconnaissent le véhicule et s’arrêtent. Ce sera leur terminal, où personne ne descendra.

À 9 h 15, six policiers ouvrent le feu, sans avertissement. Cette fois-ci, la fuite est impossible. Plus de 130 balles sont tirées vers la voiture. Le couple meurt sur le coup, la tête de Bonnie reposant sur l’épaule de Clyde…

Bonnie, comme le disait son poème, souhaitait être enterrée à côté de son partenaire dans le crime, mais ils reposent dans deux cimetières différents, comme si on avait voulu les séparer pour l’éternité…

Un policier, un cowboy, un Amérindien, un ouvrier de la construction, un motard et un militaire. Mélangez le tout, ajoutez un bon rythme disco pimenté de paroles souvent suggestives et vous obtiendrez l’un des groupes musicaux les plus reconnaissables au monde qui avait le talent de produire des vers d’oreille et de donner une envie presque incontrôlable de danser.

Les Village People, en 1978. Un groupe iconique.

L’histoire de Village People, c’est celle de deux Français : Jacques Morali et Henri Belolo. Ils vont révolutionner la musique disco.

Jeune adolescent, Jacques Morali vend des disques à l’aéroport d’Orly, à Paris. Il rêve d’une carrière dans la musique. Il écrit des chansons pour lui-même et pour d’autres. À 24 ans, il devient directeur artistique de la maison de disque Polydor. Peu après, il s’installe à New York.

Henri Belolo est né au Maroc. Il commence sa carrière aux côtés du producteur de disques Eddie Barclay. Il est représentant de la maison Barclay Records, d’abord au Maroc, puis en France. Ensuite, il met sur pied sa propre maison de disques. En 1973, il part pour New York, où il rencontre Jacques Morali.

Les deux hommes ont rapidement la main heureuse en participant à la création, en 1975, du trio The Ritchie Family, qui se fait connaitre avec la chanson «Brazil».

Victor Willis est le troisième, et non le moindre, membre à l’origine de ce trio. Chanteur et parolier ayant grandi à San Francisco, il déménage à New York où il évolue dans quelques pièces et comédies musicales de Broadway.

Dans une interview réalisée alors qu’il baignait dans le succès, Jacques Morali raconte que, dans une boite disco du quartier de Greenwich Village qu’il fréquentait, il a aperçu un homme déguisé en Amérindien dansant sur le bar. À côté de lui se trouvaient des hommes déguisés en cowboy, en ouvrier de la construction et en habit de cuir.

Jacques Morali est l’âme fondatrice du groupe Village People.

Il s’est dit : «Mon Dieu, ce serait fantastique, mondialement, d’avoir un groupe qui représente autant l’Amérique.» L’idée allait faire son chemin…

En 1977, Willis est invité à être choriste pour le second album de Ritchie Family. Lorsque le disque est terminé, Morali le rencontre et lui dit qu’il a rêvé qu’il produisait un album et que Willis en était le chanteur principal.

Il lui parle du projet qu’il a avec Belolo de former un groupe de personnages représentant les principaux stéréotypes masculins américains. Si Willis accepte, Morali l’assure qu’il fera de lui une grande vedette. De Greenwich Village, surnommé «The Village», sortira… Village People.

Le groupe n’est pas encore formé qu’un premier album éponyme est lancé en 1977, avec la chanson San Francisco, qui connait un certain succès. Il ne s’agit pas encore d’un groupe; Victor Willis chante les titres de l’album et il y a quelques voix accessoires réunies pour l’enregistrement.

Mais voilà que le célèbre animateur américain Dick Clark invite le groupe à sa populaire émission de télévision American Bandstand. Seul problème, Village People n’existe pas vraiment. Pas encore…

Morali fait alors publier une petite annonce pour recruter des membres et former le groupe afin de pouvoir livrer une prestation en direct à la télé. La petite annonce précisait qu’il cherchait de jeunes hommes «machos» qui devaient savoir chanter, bouger et… porter la moustache.

Morali raconte qu’il a passé environ 300 personnes en audition dans son bureau.

Dans les faits, quelques personnes, surtout des amis de Willis, avaient déjà été repérées. Certains membres sont remplacés dès la première année ou la suivante. Le groupe comme tel ne comptera que des chanteurs et des danseurs. Des musiciens seront embauchés pour les enregistrements et les prestations sur scène.

Plus tard, d’autres groupes de musique, tels que les New Kids on the Block et les Spice Girls, seront constitués sous l’impulsion de producteurs ou d’une maison de disques.

Après la formation de Village People, tout va très vite pour le groupe. Il signe un contrat avec la maison de disques à la fin novembre 1977. Le lendemain, il est en studio pour enregistrer la chanson Macho Man, écrite le matin même par Willis.

Lancé avec l’album du même nom au printemps 1978, le tube atteindra le 25e rang du palmarès Billboard et sera vendu à plus d’un million d’exemplaires uniquement aux États-Unis.

Morali et Belolo ont déjà gagné leur pari. Mais le meilleur reste à venir.

Le groupe n’a pas le temps de s’habituer à sa nouvelle célébrité qu’un autre succès, encore plus grand, est déjà dans la machine.

Un jour, Jacques Morali demande à Willis ce que veut dire YMCA, qu’il voit sur des affiches à New York. Willis lui explique* et Morali lui propose sur-le-champ d’en faire une chanson. Comme on dit en anglais, the rest is history.

YMCA devient ainsi la chanson phare du troisième album de Village People, Crusin’, sorti en septembre 1978, quelques mois seulement après Macho Man.

Même si le groupe n’atteindra jamais la première position du palmarès Billboard (YMCA arrivera tout de même au deuxième rang, derrière Le Freak du groupe Chic), YMCA fera le tour du monde. Encore aujourd’hui, elle figure parmi les 25 simples les plus vendus (disque physique) de l’histoire, avec 12 millions d’exemplaires.

La chorégraphie simple de la chanson YMCA est connue dans le monde entier.

Avec d’autres succès comme In the Navy et Go West, Village People réussit à jouer avec les codes de la communauté gaie sans s’associer directement à elle. Jacques Morali et Henri Belolo souhaitaient sortir le disco et les gais du ghetto (dans ce cas-ci, celui de Greenwich Village,) pour les intégrer à la culture dominante.

Quand on y pense, avec plus de 100 millions de disques vendus, avec des succès qui tournent et qu’on chante encore aujourd’hui, avec des bras qui se lèvent toujours pour reproduire le sigle «YMCA» dès que le refrain de cette chanson joue, on peut assurément dire : mission accomplie.

* YMCA est le sigle de la Young Men’s Christian Association, qui se traduit littéralement par Association de jeunes hommes chrétiens. Ce sont des centres où, à l’origine, des jeunes pouvaient faire de l’activité physique et obtenir des formations de tout genre. Aujourd’hui, ces centres sont ouverts à tous.

Il y a une trentaine d’années, l’Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 3 mai Journée mondiale de la liberté de la presse. Si au Canada, et dans plusieurs pays, cette liberté est tenue pour acquise, dans la majeure partie du monde, ce n’est toujours pas le cas.

Dès l’apparition des journaux, la liberté de presse est étroitement associée à la liberté d’expression puisque, en quelque sorte, les journaux et autres publications devenaient le véhicule par excellence des idées, des opinions.

Les habitués du Rétroviseur ne s’étonneront pas qu’on remonte à la Grèce antique (eh oui!) pour trouver les premières traces de la liberté d’expression.

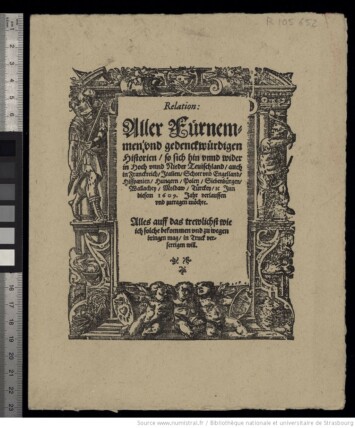

L’hebdomadaire Relation, fondé en 1605 en Allemagne, est considéré comme étant le premier journal.

Il est intéressant de voir que la notion du «droit égal à la parole» était un élément crucial de la société grecque, où la démocratie a connu ses balbutiements. Et déjà, il y a des milliers d’années, l’humour et la caricature étaient, à Athènes, des véhicules de ce qu’on nommait alors «la liberté de tout dire».

Ironiquement, la Grèce affiche depuis quelques années le pire score de l’Union européenne au Classement mondial de la liberté de la presse 2023 dressé annuellement par Reporters sans frontières.

Selon ce palmarès, le Canada occupe le 15e rang sur 180 pays et a gagné quatre points par rapport à 2022. Le rapport cite la couverture médiatique des droits des peuples autochtones comme un élément à améliorer.

Publication et censure se côtoient

Lorsque Gutenberg invente l’imprimerie au XVe siècle (ou plutôt lorsqu’il la réinvente, car la Chine avait joué dans ce film bien avant), la parole et la pensée inscrites sur papier se propagent en Europe à une vitesse jamais vue. C’est une véritable révolution.

Page couverture de l’Index Librorum Prohibitorum (Index des livres interdits) créé par le pape Paul IV au XVe siècle.

L’un des premiers «journaux», Relation, est un hebdomadaire allemand fondé en 1605. Quelque 25 ans plus tard, Théophraste Renaudot fonde le premier journal français en 1631, La Gazette. C’est d’ailleurs en l’honneur de ce journaliste qu’a été nommé (à partir d’une blague) le prix littéraire Renaudot.

Mais qui dit propagation des idées, des opinions, dit censure. Déjà en 1515, le pape Léon X ordonne qu’aucun livre ne soit imprimé avant d’être examiné par l’évêque de l’endroit.

En 1559, un autre pape, Paul IV, instaure le fameux Index, soit un catalogue contenant une liste de livres et d’ouvrages interdits pour les yeux – et surtout les esprits – des catholiques romains à cause de leur contenu jugé immoral ou contraire à la foi.

Cet Index ne sera officiellement aboli qu’en… 1966.

Pour ce qui est des journaux, les chefs de différentes nations ne perdent pas de temps non plus à saisir la menace que peut représenter la circulation des connaissances, de l’«information», pour utiliser un mot moderne, et surtout des critiques dirigées contre eux.

La première dame des États-Unis Eleanor Roosevelt tient la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par les Nations unies en 1948.

Dès 1534, Henri VIII, nouvellement excommunié, exige que tout livre obtienne l’autorisation de son conseil privé avant d’être imprimé. D’autres monarques européens feront de même afin de contrôler les idées subversives à leur endroit.

Malgré tout, la liberté de la presse finira par se montrer le bout du nez en Suède, comme on l’a dit, en 1766, année à laquelle ce pays inscrit cette protection dans sa constitution.

Dix ans plus tard, la colonie américaine de la Virginie consacre le principe en inscrivant dans son Bill of Rights que «la liberté de la presse est l’un des remparts les plus puissants de la liberté et qu’elle ne saurait être restreinte que par des gouvernements despotiques». Et vlan Henri VIII!

Ce principe sera largement repris par les autres colonies du continent et deviendra un des fondements de la Déclaration des droits des États-Unis.

«Descente dans les ateliers de la liberté de la presse». On voit Louis-Philippe 1er, roi des Français, à gauche avec la main sur une ouvrière personnifiant la liberté de la presse.

Ces idéaux vont inspirer une autre révolution, la française. La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen adoptée par l’Assemblée nationale en aout 1789 stipule, à l’article 11, que tous peuvent «parler, écrire, imprimer librement».

Cette porte ouverte à la parole et aux écrits entraine l’apparition rapide de journaux politiques à Paris : 166 ont vu le jour en 1789 seulement!

Mais la liberté de la presse aura la vie dure en France. Tour à tour, elle sera réprimée, attaquée, sinon presque abolie par la Terreur, Napoléon 1er, la Restauration, la Monarchie de Juillet et le Second Empire de Napoléon III.

Il faudra l’arrivée de la Troisième République pour finalement rétablir le principe avec l’adoption de la Loi du 29 juillet 1881, toujours en vigueur.

Et au Canada?

La Nouvelle-France ne comptait aucun journal puisque la Couronne l’interdisait dans ces colonies. L’histoire de la presse dans ce qui est maintenant le Canada débute en 1752 avec la sortie du Halifax Gazette.

Pourtant, ce n’est qu’après la Confédération de 1867 que les journaux pourront prétendre à une véritable indépendance éditoriale.

Le métier de journaliste est de plus en plus dangereux. Chaque année, des dizaines de journalistes sont tués en faisant leur travail. Wael Al-Dahdouh est journaliste palestinien. Il était chef du bureau d’Al Jazzera à Gaza et a été blessé lors d’une attaque israélienne et emmené au Qatar pour y être soigné.

La première constitution du pays ne prévoyait pas de garanties à la liberté d’expression ou de la presse. Il faudra attendre l’adoption de la Charte des droits et des libertés, en 1982, pour y voir, à l’article 2, les notions de liberté de pensée, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de presse, désignées comme «libertés fondamentales».

L’idée d’une liberté de la presse comme pilier de la démocratie a continué son petit bonhomme de chemin. En 1948, l’Organisation des Nations unies, créée trois ans auparavant à l’issue de la Deuxième Guerre mondiale, adopte son document fondateur, la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Son article 19 affirme pour tout individu le droit «à la liberté d’opinion et d’expression», et de «répandre sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit».

Près de 75 ans plus tard, c’est encore loin d’être mission accomplie. Reporters sans frontières estime que la liberté journalistique n’est en santé que dans seulement 30 % des pays du monde.

Bonne Journée mondiale de la liberté de la presse tout le monde…

En fait, Liberté 55 n’était pas un slogan, mais un produit de la compagnie d’assurance vie London Life lancé en 1984, il y a 40 ans cette année.

À l’époque, la majorité des gens estimaient devoir travailler jusqu’à 65 ans avant de pouvoir prendre leur retraite, puisque c’est à cet âge qu’on commence habituellement à toucher les prestations du Régime de retraite du Canada et obligatoirement celles de la «pension de vieillesse».

Ancien siège social de la compagnie d’assurance London Life à London, en Ontario.

La campagne de publicité de la London Life faisait miroiter une retraite 10 ans plus tôt que ce à quoi le commun des mortels s’attendait.

Liberté 55 était une police d’assurance vie dans laquelle il était possible d’investir afin de s’assurer d’un revenu qui – à en croire l’assureur – permettait de prendre sa retraite à 55 ans.

À compter de 1989, différentes publicités sont diffusées afin de promouvoir le produit, chacune avec le même message.

Dans l’une d’elles, un homme court pour essayer d’attraper son autobus pour se rendre au travail quand il est soudainement projeté dans le futur. À son «futur lui», qui fait du jogging sous les palmiers et le soleil du Sud, il demande : «La retraite [à 55 ans], comment on a pu se payer ça?» «Avec Liberté 55», se fait-il répondre.

Et dire que c’était un an avant la sortie du film Retour vers le futur. Prémonitoire? Avant-gardiste? Non, simple coïncidence.

On ignore combien de clients ont souscrit à cette police d’assurance vie et encore moins combien ont réussi à réaliser le rêve d’une retraite précoce. Mais côté markéting, Liberté 55 était dans les ligues majeures, autant dans le marché anglophone (Freedom 55) que francophone. Les publicités ont été présentées au petit écran pendant 25 ans.

Plusieurs manifestations ont eu lieu ces dernières années en France contre le report de l’âge légal de la retraite à 64 ans. La réforme a finalement été adoptée en 2023.

Le succès a été tel qu’en l’an 2000, la compagnie London Life rebaptisait sa division de planification de la sécurité financière du nom de «Financière Liberté 55». Cette division a eu une longue vie elle aussi, mais n’a pas survécu longtemps à la fusion, en 2020, de la London Life avec les compagnies Great-West et Canada Vie.

Aujourd’hui, le nom est presque disparu, sauf pour quelques conseillers financiers indépendants qui l’utilisent comme marque de produit. À son tour, Liberté 55 a pris sa retraite. Elle n’a même pas attendu d’avoir 55 ans…

Mais si la marque n’est plus, son âme vit toujours dans la culture générale. Le slogan – qui n’en était pas un – est devenu une référence pour parler de retraite anticipée. Le symbole du rêve d’atteindre plus rapidement une liberté financière pour mieux jouir de la vie, vivre ses passions, fuir le «9 à 5»…

La Liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix. Une autre image de la liberté.

Mais Liberté 55 a eu et a encore beaucoup de détracteurs, qui lui reprochent de n’être qu’un mythe, qu’un rêve inaccessible. Alors même que la Financière Liberté 55 existait toujours, la société naviguait en sens inverse.

En 2007, l’âge de référence de la retraite s’établissait toujours à 65 ans, même que le taux d’activité des Canadiens de 65 ans et plus était de 9 %, alors qu’il était de 7 % en 1994.

Certaines études indiquent qu’en 2020, environ 42 % des Canadiens planifiaient prendre leur retraite à 65 ans. Un an plus tard, leur proportion était descendue sous les 38 %.

Avec l’espérance de vie qui rallonge, l’insécurité financière qui règne et la pénurie de main-d’œuvre qui ne cesse de s’aggraver, de plus en plus de travailleurs affirment qu’ils resteraient en poste au-delà de l’âge symbolique de la retraite – 65 ans – s’ils pouvaient réduire le nombre d’heures au travail ainsi que le stress ou encore les exigences physiques de leurs tâches.

Le concept de retraite a aussi changé. L’idée de vivre au soleil ou à la campagne à ne rien faire ne tient plus. Prendre sa retraite signifie de plus en plus entreprendre une nouvelle carrière plus satisfaisante et avec un horaire plus souple.

Dans un récent article du journal Le Devoir, le grand homme de cinéma québécois et des médias Fernand Dansereau, âgé de 96 et encore plein de projets en tête, disait avoir une piètre opinion du fameux slogan des années 1980.

«Liberté 55? C’est des affaires de compagnie d’assurances. Ça conduit tout droit au cimetière. Tu vas en voyage dans un tout-inclus. Tu reviens chez vous, qu’est-ce que tu fais? T’attends que quelque chose arrive. T’attends la mort, finalement», lançait-il au journaliste.

La liberté, une certaine liberté, pourrait donc mener à la mort? Curieuse conséquence pour un produit d’assurance vie.

En 1775, le patriote américain Patrick Henry a lancé cette phrase devenue célèbre.

«Give me liberty, or give me death!» [Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort] avait dit en 1775 le patriote américain Patrick Henry, en concluant son célèbre discours devant la deuxième Convention de Virginie, afin de convaincre ses collègues de constituer une milice pour combattre les Britanniques.

Aucun rapport, évidemment avec notre propos, sauf peut-être l’occasion de mettre en évidence que bien des dirigeants de ce monde sont bien loin d’avoir choisi la liberté à 55 ans.

Le président américain Joe Biden a 81 ans et, s’il est réélu, il pourrait gouverner jusqu’à l’âge de 86 ans. Donald Trump, à 77 ans, est à peine plus jeune. Le pape François a 87 ans. La reine Élisabeth II est morte en fonction à 96 ans.

Au Canada, les juges de la Cour suprême et les sénateurs peuvent occuper leurs fonctions jusqu’à l’âge de 75 ans. Peut-être n’ont-ils et elles pas eu le mémo.

Bref, la retraite ne correspond plus à un âge magique. Elle peut être une fin ou un nouveau départ, un rêve ou un mythe. Et même un cauchemar pour ceux qui n’ont pas les moyens d’en profiter.

Alors que de plus en plus de gens atteignent l’âge de 100 ans, la retraite à 55 ans laisse encore presque la moitié d’une vie à occuper.