Il n’y a pas lieu de faire un choix entre le respect de la Loi et la sécurité du public, car l’accès à l’information dans les deux langues officielles est en soi un enjeu de sécurité publique, explique le rapport. «Trop souvent, les informations importantes sur cette crise ont été publiées dans une seule langue officielle», rappelle le document.

En entrevue avec Francopresse, le commissaire Théberge affirme avoir «préparé le terrain» pour assurer que ces manquements ne se répètent pas, alors que le Canada s’apprête à faire face à une deuxième vague de COVID-19.

Lors du début de la pandémie, on a tout de même posé certains gestes, on a communiqué avec tous les sous-ministres de la fonction publique et tous les champions des langues officielles pour leur rappeler l’importance de communiquer dans les deux langues officielles.

Dans la foulée de la crise sanitaire, le Commissariat aux langues officielles «prépare aussi un rapport […] sur les situations d’urgence, dont la pandémie […] pour expliquer l’importance des langues officielles dans les situations d’urgence, dans les questions de sécurité», ajoute le commissaire.

Ce rapport, qui devrait être publié dans les prochaines semaines, rappelle que l’enjeu des langues officielles en est aussi un de droits fondamentaux.

Le professeur François Larocque, titulaire de la Chaire de recherche sur le monde francophone, droits et enjeux linguistiques à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, se dit tout de même déçu que l’enjeu des langues officielles dans la crise de la COVID-19 «passe presque inaperçu» dans le rapport.

Je pense qu’il faut donner la chance au Commissariat de préparer un rapport. J’attends ça et je pense que ça va être intéressant et très important qu’il le fasse. Parce qu’il y a des problèmes qui ont été identifiés […] et c’est important de faire la lumière sur cet enjeu-là.

Moderniser la Loi sur les langues officielles dans les plus brefs délais

Le document rappelle aussi que le gouvernement s’était engagé à moderniser la Loi sur les langues officielles en 2018, et il réitère les attentes de voir un projet de loi à cet égard dans les plus brefs délais – cela constitue d’ailleurs une des trois recommandations du commissaire. «La réflexion est bien entamée et le gouvernement a tous les outils en main pour passer de la parole aux actes», observe le rapport.

Dans le discours du Trône, le gouvernement s’est engagé à «renforcer» la Loi sur les langues officielles «en tenant compte de la réalité particulière du français». Raymond Théberge se questionne :

Renforcer de façon abstraite, ce n’est pas clair pour moi ce que ça veut dire. Et je sais que plusieurs intervenants l’ont interprété comme voulant dire qu’on n’apporterait que certaines modifications. Nous, on demeure convaincus de la nécessité d’un projet de loi modernisé en profondeur.

Le commissaire dit attendre avec impatience «un échéancier, et des propositions un peu plus concrètes» de la part du gouvernement.

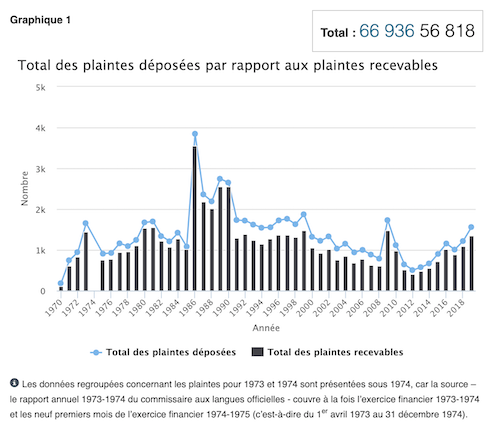

Un nombre élevé de plaintes

En 2019-2020, le Commissariat aux langues officielles a reçu 1361 plaintes, dont la majorité (731) touchait aux communications avec le public et la prestation de services. Cela constitue une hausse de 25 % par rapport à l’année précédente ; mais une hausse de 69 % par rapport à la moyenne des plaintes enregistrées au cours des dix dernières années.

Pour le commissaire Théberge, cette augmentation des plaintes s’explique du fait que «dans la société canadienne, on est de plus en plus conscient de nos droits, que ce soit nos droits linguistiques ou autres, et on constate une augmentation du dépôt de plaintes, que ce soit dans le domaine des droits linguistiques ou d’autres plaintes».

Éric Forgues, directeur général de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) de l’Université de Moncton, est partiellement d’accord avec cette analyse. «[Peut-être qu’il y a] plus de plaintes parce que les gens sont plus informés de la Loi, de leurs droits. [Mais] peut-être que la situation se dégrade [aussi] au point de vue du respect de la Loi.»

Pour le professeur Larocque, les deux enjeux — les revendications citoyennes et les infractions des institutions fédérales — vont ensemble : «Il y a des problèmes dans les institutions fédérales, les citoyens le constatent, et les citoyens font des plaintes.»

«Ça illustre le point qu’il y a une insatisfaction croissante avec la Loi, qui montre son âge. Elle est désuète, et visiblement les institutions fédérales réussissent à esquiver leurs obligations linguistiques. Et ça frustre les gens, et les gens font des plaintes», enchaine François Larocque.

Le commissaire Théberge rappelle cependant que la majorité des plaintes sont résolues – 80 %, selon le rapport ; aussi, «déposer une plainte mène à des résultats, donc les gens sont de plus en plus sensibilisés à l’importance de déposer des plaintes».

L’une des principales lacunes du rapport, selon François Larocque, se trouve dans l’absence «d’analyse intersectionnelle des plaintes, différenciée sur le sexe, l’origine, le statut socioéconomique». Il est donc difficile d’évaluer l’impact des manquements à la Loi sur les langues officielles «sur les populations les plus vulnérables de la société canadienne», qui, du reste, ont beaucoup plus recours aux services publics.

Air Canada, cette récidiviste

Comme d’habitude, Air Canada se distingue pour ses manquements à la Loi ; une sous-section du rapport lui est consacrée. Tel que le rappelle le commissaire Théberge : «À ce que je sache, Air Canada a toujours été très présente dans les rapports de mes prédécesseurs. Et on continue à avoir des défis au niveau de la conformité avec Air Canada. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas des tentatives de régler la situation, mais c’est toujours difficile.»

Ce qu’on constate, c’est que les problèmes chez Air Canada sont systémiques, et vont demander des changements importants par rapport à la culture d’Air Canada pour [qu’ils soient] en mesure de respecter leurs obligations.

Éric Forgues ajoute que «Air Canada est un organisme un peu extérieur [au gouvernement fédéral], qui est assujetti à la Loi, mais qui est assez autonome. Donc, ils ont peut-être une perception qu’ils ont moins d’obligations.»

Cependant, ajoute-t-il, les manquements répétés d’Air Canada reflètent un «un manque de leadeurship. Et dans les études qu’on a pu faire, ça prend un leadeurship pour changer une culture organisationnelle, parce qu’elle ne change pas juste en prenant des petites mesures ici et là. Ce sont des changements assez fondamentaux.»

Selon le commissaire, les manquements d’Air Canada se situent toujours autour des mêmes enjeux, mais «ce qui est différent cette année, c’est qu’Air Canada va se soumettre à un exercice d’autodiagnostic par le biais du modèle de maturité des langues officielles», une façon pour eux d’évaluer où sont les obstacles pour qu’ils respectent leurs obligations en vertu de la Loi sur les langues officielles.

Ce type d’outils diagnostics, selon le professeur Larocque, est une initiative intéressante du Commissariat parce que «souvent, les institutions, ce n’est pas pour mal faire, mais elles ne comprennent pas ce qu’elles peuvent faire, ou même leurs propres faiblesses. Donc un outil comme [le modèle de maturité des langues officielles] permettrait, si les institutions fédérales y adhèrent et s’en servent, [d’aiguiller] les institutions fédérales sur la bonne voie.»