Voltaire n’était pas qu’un grand homme de lettres; il ne se gênait pas pour donner son opinion, particulièrement auprès des personnages influents, non seulement de France, mais aussi de Prusse et de Suisse.

Voltaire ne manquait pas non plus d’impertinence et de mépris, notamment envers le Canada.

En fait, il estimait que l’établissement du Canada, au début du 17e siècle, était au départ voué à l’échec. «Déjà, les Anglais se mettaient en possession des meilleures terres et des plus avantageusement situées qu’on puisse posséder dans l’Amérique septentrionale», écrit-il en 1753.

La France a donc dû, selon Voltaire, se contenter de s’établir au nord des établissements anglais, dans un «pays couvert de neige et de glaces huit mois de l’année, habité par des barbares, des ours, et des castors» (Essais sur les mœurs et l’esprit des nations).

François-Marie Arouet, dit Voltaire, est un grand écrivain et penseur français du 18e siècle.

Qui était Voltaire?

Poète, écrivain, dramaturge, historien, philosophe : voilà les différentes facettes de la vie professionnelle de Voltaire. Mais toutes ces fonctions étaient en fait des outils pour sa mission principale, soit lutter contre le fanatisme et pour la liberté d’opinion.

Né François-Marie Arouet, en 1694, Voltaire va marquer le siècle des Lumières avec quelques autres philosophes, dont Rousseau et Diderot.

Ses appels à l’abandon du Canada étaient ancrés dans sa certitude que les énormes dépenses encourues pour développer et défendre la Colonie ne valaient pas les avantages que la France en retirait. De plus, il était inévitable, selon lui, que le Canada soit conquis par la Grande-Bretagne en raison de l’immense supériorité numérique des colonies britanniques. Plusieurs estiment qu’il n’avait pas tort…

Cent-cinquante ans après sa fondation, le Canada n’en avait pas valu la peine, croit l’historien philosophe : «Je voudrais que le Canada fût au fond de la mer Glaciale, même avec les révérends pères jésuites de Québec, et que nous fussions occupés à la Louisiane à planter du cacao, de l’indigo, du tabac et des mûriers, au lieu de payer tous les ans quatre millions pour nos nez à nos ennemis les Anglais.» Aïe!

L’Acadie n’est pas épargnée par la verve acide de Voltaire. Dans une lettre de janvier 1756, il évoque le terrible séisme qui a secoué le Portugal et le Maroc en novembre 1755.

«Je voudrais que le tremblement de terre eût englouti cette misérable Acadie plutôt que Lisbonne et Méquines [Meknès, au Maroc].»

On ne sait pas trop pourquoi Voltaire se lançait dans de telles diatribes. S’amusait-il à exagérer dans l’espoir de mieux convaincre? Était-il mal informé ou avait-il simplement des préjugés à l’endroit du Canada? À moins d’avoir recours à une séance de spiritisme, il faudra accepter d’ignorer la réponse.

On peut se demander si Voltaire aurait aimé voir la neige au Canada.

Et les arpents de neige?

Voilà donc dans quel état d’esprit se trouvait Voltaire par rapport à la colonie française. On est alors au début de la guerre de Sept Ans. Encore une fois, le Canada – et toute la Nouvelle-France – risque d’être attaqué et conquis par les Britanniques.

Partie d’une statue de Voltaire sculptée par Jean-Baptiste Pigalle au Musée du Louvre, à Paris.

La guerre est officiellement déclarée au printemps de 1756, mais des affrontements entre la France et la Grande-Bretagne ont lieu en Amérique du Nord depuis 1754.

Pour Voltaire, c’est un conflit inutile, surtout pour ce qui est du Canada. «Le commerce souffrira beaucoup, les deux nations s’épuiseront en Europe pour quelques arpents de neige en Amérique», écrit-il dans une lettre de février 1756. C’est la première fois que l’expression apparait.

L’année suivante, Voltaire en remet dans une lettre où il parle des bienfaits de vivre en Suisse pendant que les grandes nations européennes s’affrontent.

«On plaint ce pauvre genre humain qui s’égorge dans notre continent à propos de quelques arpents de glace en Canada.»

Comme on le voit, les «quelques arpents de neige» sont devenus «quelques arpents de glace». Mais c’est bonnet blanc et blanc bonnet.

Voltaire reprendra la même formulation pour parler de l’Acadie dans une autre lettre, en 1758, dans laquelle il se plaint que la France doive «soutenir une guerre ruineuse sur mer, pour quelques arpents de glace en Acadie, et de voir fondre des armées de cent mille hommes en Allemagne sans avoir un arpent à y prétendre.»

Comme ces écrits se retrouvent dans des lettres, ils ne circulent pas encore de façon générale dans ce qu’on qualifierait aujourd’hui de «grand public».

Des marcheurs en raquettes sur le Mont Royal, à Montréal 1873.

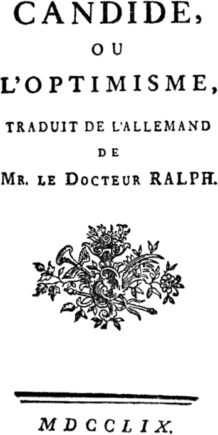

C’est alors qu’en janvier 1759, Voltaire fait paraitre Candide, ou l’Optimisme. C’est un genre nouveau : le conte philosophique. Son personnage principal, Candide, est un garçon qui traverse une multitude d’épreuves sans se laisser décourager.

Candide fait la rencontre d’un pauvre philosophe nommé Martin, avec qui il traversera la France, de Bordeaux à Paris. Un incident les obligera cependant à fuir en Angleterre.

Pendant la traversée, Candide demande à son compagnon : «Vous connaissez l’Angleterre, y est-on aussi fou qu’en France?» Martin répond : «C’est une autre espèce de folie. Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada, et qu’elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada ne vaut.»

Voltaire met ainsi dans la bouche d’un de ses personnages ce qu’il pense et écrit lui-même depuis plusieurs années. Mais c’est par Candide que l’expression «quelques arpents de neige» sera connue, car l’ouvrage connaitra un succès énorme. Il sera réédité 20 fois pendant la vie de l’auteur.

L’expression aura longue vie au Canada. Elle inspirera le titre d’un documentaire (1967) et d’un film (1972) ainsi que d’une chanson de Claude Léveillé (écrite pour le film).

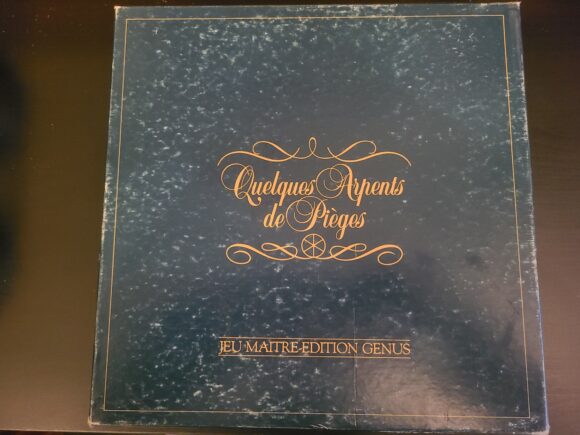

C’est sans oublier le célèbre jeu Quelques arpents de pièges, inventé au Québec et commercialisé en 1981. Aujourd’hui rebaptisé Trivial Pursuit, ce jeu a connu un énorme succès mondial.

Qui aurait cru qu’une boutade contre le Canada au 18e siècle aurait la vie aussi dure? Surement pas Voltaire…