Rien ne laissait présager que la vie de Marie-Anne Gaboury allait prendre un tournant aussi tumultueux. Elle est née en 1780 à Maskinongé, dans le rang de Trompe-Souris, non loin de Trois-Rivières, au Québec. La mort de son père, alors qu’elle est âgée de 12 ans, plonge sa famille dans la précarité.

La jeune Marie-Anne devient aide-ménagère pour le curé de l’endroit. Elle y restera pendant près de 15 ans, soit jusqu’à ce qu’elle rencontre celui qui deviendra son mari : Jean-Baptiste Lagimodière. À 26 ans, c’est un mariage assez tardif pour une femme de l’époque. On raconte qu’elle avait refusé plusieurs demandes de prétendants.

Jusqu’alors, sa vie était un long fleuve tranquille. Elle avait même appris d’elle-même à lire et à écrire le français et le latin en plus d’arriver à maitriser les notions de base des mathématiques. Mais sa vie tranquille allait changer.

Jean-Baptiste est originaire de la région. Il n’a ni terre ni maison. Depuis cinq ans, il chasse et trappe dans les Pays-d’en-Haut et dans l’Ouest canadien pour le compte de la Compagnie du Nord-Ouest, grande concurrente de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Pas question pour Jean-Baptiste de s’établir pour fonder une famille et devenir un cultivateur. Il veut poursuivre sa vie d’aventure et partir un peu vers l’inconnu. Et Marie-Anne décide de le suivre.

Avec quelques compagnons, Jean-Baptiste décide d’être trappeur et chasseur indépendant. Le groupe part au printemps 1877 pour un parcours d’environ 3000 km en canot qui les mènera à travers des rapides et les forcera à faire des dizaines de portages éreintants.

Le récit de la vie de Marie-Anne Gaboury dans l’ouvrage Elles ont fait l’Amérique décrit ainsi le périple pour la nouvelle mariée :

La jeune femme, qui hier encore égrenait le chapelet, des heures tranquilles au presbytère, doit s’habituer à une vie rude, tantôt blottie à la place qui lui est assignée entre les ballots de marchandises dans le canot de maitre, tantôt marchant, durant les nombreux portages, sur les roches mouillées des sentiers étroits et montueux.

À lire : L’aventure extraordinaire de la Compagnie de la Baie d’Hudson

Go ouest

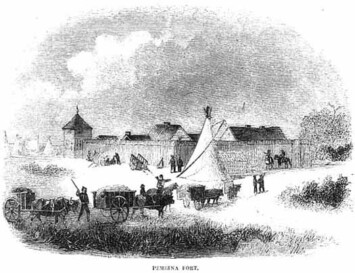

Après un premier arrêt au fort Kaministiquia près du lac Supérieur (aujourd’hui Thunder Bay, en Ontario), ils atteignent à l’automne leur destination : le fort Pembina.

C’est au fort Pembina, dans le Dakota du Nord, que Marie-Anne Gaboury et son mari passeront leur premier hiver de leur aventure nomade.

Situé dans l’actuel Dakota du Nord, ce fort avait été construit par la Compagnie du Nord-Ouest, près de l’embouchure de la rivière Rouge, tout près de la frontière de ce qui allait devenir le Manitoba. C’est un endroit isolé où se mélangent Canadiens français, Métis et Autochtones.

Marie-Anne y apprendra à préparer les peaux et à travailler la fourrure. Elle découvrira comment faire du pemmican – petite galette de viande ou de poisson, de graisse et de petits fruits sauvages et, parfois, de maïs. C’était le mets idéal pour les voyageurs parcourant de grandes distances.

C’est aussi à Pembina où Jean-Baptiste lui révèlera avoir entretenu une relation avec une Autochtone au cours des dernières années et avoir eu trois enfants avec elle. Cette femme, Josette, sera très surprise d’apprendre que Jean-Baptiste s’était marié à une autre. Elle éprouvera beaucoup de jalousie et aurait même tenté d’empoisonner Marie-Anne, qui d’ailleurs, était enceinte.

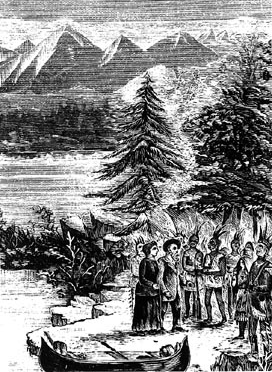

Rencontre de Marie-Anne Gaboury et son mari avec des Autochtones, vers 1807.

Après l’hiver 1807, durant lequel nait leur première fille, Reine, le couple s’aventure dans l’Ouest, dans les territoires qui deviendront la Saskatchewan et l’Alberta. Ils mènent une vie de nomades, parsemée de chasse au bison, à laquelle Marie-Anne participe, de trappes et de défis dans ces contrées parfois peu hospitalières.

Certains des hommes voyageant avec eux – canadiens-français ou métis – ont des compagnes autochtones, ce qui est d’un grand soutien pour Marie-Anne.

Après quelques mois à ce rythme, ils atteignent Fort-des-Prairies, site de la future ville d’Edmonton. Jean-Baptiste connait bien le commis du poste de traite; celui-ci fournira une maison où la famille Lagimodière demeurera près de quatre ans. Deux autres enfants naitront, tous deux alors que Marie-Anne était à la chasse au bison.

À lire : Les Métis : des siècles pour obtenir une reconnaissance

Retour à la rivière Rouge

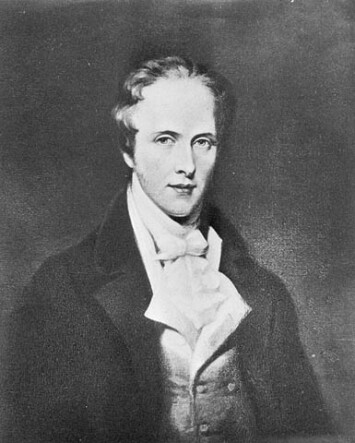

En 1811, ils apprennent que lord Selkirk a établi une nouvelle colonie à la rivière Rouge, sur des terres que lui a allouées la Compagnie de la Baie d’Hudson, dont l’Écossais est d’ailleurs actionnaire majoritaire.

Jean-Baptiste accepte de chasser pour la Compagnie et la famille déménage. C’est le début d’une vie sédentaire pour Marie-Anne Gaboury.

Lord Selkirk, fondateur de la colonie de la rivière Rouge.

La décision de Jean-Baptiste a de quoi étonner, car, à l’inverse de la Compagnie du Nord-Ouest, celle de la Baie d’Hudson n’embauchait presque pas de Canadiens français ou de Métis, préférant faire appel à des Écossais, dans le but de maintenir le caractère britannique de l’entreprise. Ce faisant, Jean-Baptiste se met à dos plusieurs compatriotes.

Les deux compagnies vont d’ailleurs s’engager dans une guerre ouverte pour le contrôle du territoire. Ce seront des conflits violents et sanglants.

Alors qu’on se capture mutuellement des forts, Jean-Baptiste est dépêché à Montréal, à l’hiver 1815, afin d’apporter une missive à lord Selkirk pour l’informer de la situation difficile dans sa colonie.

Jean-Baptiste et deux compagnons prendront trois mois en raquettes pour parcourir le trajet de plus de 2000 kilomètres. Jean-Baptiste perdra ses deux compagnons en route et arrivera seul à Montréal, au mois de mars.

Après seulement quelques jours de repos, Jean-Baptiste repart avec la réponse de Selkirk et un nouveau compagnon. Rendus dans les environs du lac Supérieur, les deux hommes sont capturés et emmenés au fort William. Ils sont libérés en juillet.

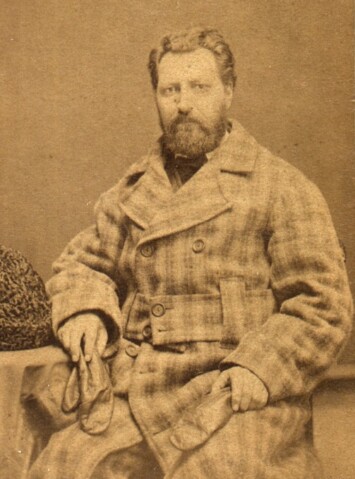

Louis Riel, petit-fils de Marie-Anne Gaboury.

Marie-Anne, sans nouvelle de son mari, le croit mort. Elle aura la surprise de le voir apparaitre le soir de Noël 1816.

C’est après ce nouvel épisode que Jean-Baptiste accepte de mettre fin à sa vie de nomade et de chasseur. Le couple a maintenant six enfants.

Des communautés métisses commencent à s’établir à la rivière Rouge. Celle où s’installe la famille de Marie-Anne s’appellera Saint-Boniface. Elle donnera naissance à trois autres enfants, dont Julie, qui deviendra la mère d’une légende : Louis Riel.

Morte en 1875 à l’âge de 95 ans, Marie-Anne Gaboury pourra voir son petit-fils entrer dans l’histoire, mais elle quittera ce monde assez tôt pour ne pas assister à sa triste fin.

À lire : Les Métis : des siècles pour obtenir une reconnaissance